أنا مارك ديفيد شابمان، لست قاتلاً أجيراً و لا مدفوعاً للقتل من أية جهة أو شخوص يملؤهم الخوف و الحقد...أنا أكون أنا و ليس غيرى من قام بهذا الفعل، لقد قمت به بنفس الشغف الذي أستمع به إلى أغاني ألبومات البيتلز.

ربما من لهجتي تستطيع أن تخمن من أى ولاية أتيت، لن أجهد عقلك أو أترك لك فرصة للتخمين، لن أترك لك فرصة حتى للإنتصار.. هل تعرف جورجيا؟.. نعم أنا منها.. من الجنوب حيث المزارع وحقول الحنطة والشعير وأبنية الفلاحين المتهالكة... لعلى أكون كاذباً... لا يهم.

لن أحدثك عن طفولتى وأسرتى المبتلاة بالقسوة ولا عن أبى الذى فتح أبواب الجحيم على مصراعيها... إنه حتى لا يستأهل أن أذكره أو أمرره بخاطرى، ليس لمجرد أنه نفاية ولكن لأنه مات بداخلى، رغم آثارة المتعددة التى تركها على جسدى قبل أن يرحل والتى ما زالت كلعنة أبدية تذكرنى به وأظل بعد ذلك أصارع لإزاحته من أرشيف عقلى البشرى.

إبتعدت.. نعم إبتعدت... ممكن أن تسميه هروباً أو لجوءاً أو أى شىء، عقلك الجدلى لديه شغف بالتساؤل وإعادة التساؤل وتنميق التساؤلات بأجوبة تلذ لك وتعطى مساحة من الغرور والثقة بأن لديك عقلاً كبيراً يسع الأحداث الغير معقولة التى تحوط العالم بطبقة ضبابية كابوسية.

عيون الجيران، زملائى فى المدرسة، زوجتى المؤمنة بى أشد الإيمان، المدرسون، بائعو البطاطا والبطاطس المقلية على منعطفات الطرق، كل هؤلاء نظراتهم تلاحقنى كمن ينظرون إلى مشعوذ أو أبله مجنون.. أختبىء منهم فى حجرتى التعيسة، ضقت بهم، من الملاحقة والسخرية، من الدبابيس التى يرشقونها فى لحمى فتترك أثراً مؤلماً ودماءً تسيل كل ليلة لتنشع على الجدران المهترئة وأرضية الحجرة الرطبة وتنزّ من الكتب والأكواب وأدراج المكتب وتختلط مع الموسيقى المنسابة من الجرامفون العتيق.

......فى الشتاء أجدنى وحيداً، أحاول تدفئة نفسى بأن أندس وسط الجموع فى البار الممتلىء عن آخره أو الأسواق المزدحمة أو فى قدّاس الأحد فى الكنيسة، ولكنهم كلهم..لا أستثني أحداً، كلهم يهربون ويبتعدون، أحس نفسى كنقطة زيت سقطت فى بئر ماء وحيدة ومعزولة... وأسأل نفسى.. عندما تتجمد البحيرة، أين تذهب البطات البرية التى كانت تمرح فوقها وتتوالد؟.

...أنا لا أحكى قصة مسلية تبدأ بإيقاعٍ بطىء ثم تتصاعد ثم تكون لمسة النهاية.. حميع النهايات مملة ومقززة تبعث على الضجر كأنما تضع حداً لبدايات تتخلق من العدم موبوءة بشىء إسمه النهاية، هل لابد لكل شىء أن يكون له مبتدى و منتهى؟... هذه أشياء سقيمة، أنا أحكى لمجرد الحكى وهذا يكفى، يكفى أنّى قلتها بالشكل الذى يتوافق معى، لن أضع فى ذهنى عقولكم العقيمة وما تتطلبه متعة تسليتها و ملء الفراغ والملل الذى يصيبها.... أنتم لا تهموننى فى شىء.

وهكذا خرجت من مدينتى تطاردنى اللعنات و سخريات الآخرين وتجاهلهم إياى ولا مبالاتهم بالإنسان الذى أكون، لا أجرؤ أن أسمى نفسى نكرة، أنا أكبر وأقوى مما يتصورون، أوه، آه، كلا... هل يستحوذون على تفكيرى إلى هذا الحد؟!... اللعنة.

وصلت إلى مدينة نيويورك فى ليلة باردة وبقيت فيها لأربع ليالٍ، بدأت أدور فى الشوارع أبحث عن فندق رخيص، وجدت فندقاً لا يبعد كثيراً عن البناية العتيقة التى يقطن بها جون لينون، رتبت حاجياتى ثم نزلت أتفقد المكان، هذه المدينة يا للروعة.... كل هؤلاء البشر الذين لا أعرفهم ولا يعرفوننى، أضواء ملتهبة تشرخ عين الليل، أبنيتها شاهقة لا يبلغ منتهاها البصر، دقات كعوب سريعة على أسفلت الشارع، عربات تصنع عسر هضم بأمعاء الطرقات، ملاهٍ ليلية مزدانة بأجسادٍ عارية، إنتابنى شعور غريب يتراوح بين.. بين... لا أعلم ... لا أقدر على الوصف، هل هى أبواب الجنة قد فُتحت لى أم أبواب الجحيم؟.

وفى حجرتى بالفندق أتصل بعامل كنت قد إلتقيته بأحد الملاهى الليلية.. نعم أريدها رفيعة، بيضاء.. نعم بيضاء ومن الأفضل أن تكون قليلة الكلام أو فلتكن خرساء... آه نعم أريدها الآن... لا تقلق سأعطيها بقشيشاً مجزياً.. وأقفلت الخط.

كانت تستفزنى فى الليلة الماضية الأصوات المرتفعة والمثيرة الآتية من الحجرة المجاورة لتأوهات صادرة من شواذ، لم أستطع النوم وأضرب بقبضتى على الجدار الفاصل بينى وبينهم.. أرجوكم.. هل تهدأون قليلا؟.. لا أستطيع النوم، وتأتينى ضحكاتهم الرقيعة ويستمرون، ورغم أنّى كنت عارياً والحجرة يعمل بها جهاز التكييف.. إلا أن العرق أخذ يتصبب منى بغزارة.

أختنق من الوحدة، لا أعرف أحداً فى هذه المدينة ولا أحد يريد أن يعرفنى، إنهم لا يعطوننى فرصة لذلك، أردت أن أستعيض عن الكلام الكثير المخزون بداخلى، أردت شيئاً.. أى شىء يملأ فراغ الحجرة، أتت.. خجولة أو هكذا بدا لى، شَغّلَت المذياع، أطفأتُ نور الحجرة وذهبت لإضاءة مصباح دورة المياه حالما تخلع عنها ملابسها.. كنت متوتراً قليلاً.

كانت ترتدى كيلوتاً أخضر، كان الجو بارداً، إندسّت تحت الملاءة بجسدها العارى وثدييها المستنفرين، خَلَعتُ ملابسى وإندسست بدورى، تلامس جلدى بجلدها، أحسست بخدرٍ لذيذ يتوغل فى مسامى، أنفاسى تتلاحق، أتعرّق، إحتوائى لجرمها الهائل يعطينى مساحة للهدوء، قلقٌ ينهشنى أحاول تفريغه خارجى، أصعد و أهبط فى حركات سريعة متتالية هستيرية، إستسلامها يؤذينى، عند لحظة الذروة أشعر كمن تسلق جبلاً شاهق الإرتفاع، وعندما أنتهى يتملكنى إحساس مبهم بالسقوط يتنامى مع الخلفية الموسيقية المملة ذات الإيقاع البطىء.

ترتدى ملابسها وتتوقف عند الباب ريثما أرتدى ملابسى وأنا أنهج وأستنشق هواءً ملوثاً، أدس يدى فى جيبى وأعطيها بضعة دولارات، تخرج، تغلق وراءها الباب دون أن تنطق أى كلمة، أغلق سوستة بنطالى.

لم أستطع إحتمال رائحتى، طرأت علىّ فكرة مجنونة.. ما هذا الذى فعلته؟.. لابد أن أقتل نفسى.. هيا... هيا.. فلأقتل نفسى .. وظللت أردد فى هستيريا حادة "فلتفعلها".. هيا إفعلها وأخذت المسدس من درج الدولاب وأدخلت فوهته بفمى وضغطت على الزناد، لم أمت.. ضغطت مرة والثانية والثالثة ولم أمت.. اللعنة.. كان المسدس غير محشو، فكرت فى أن أقفز من النافذة، إنها فكرة من الممكن أن تكون حلاً مريحاً ولكن كم هى مؤلمة.. إنى أرتعب.. تراجعت أبكى، شهيق ... زفير، دوار مؤلم، أعدو إلى دورة المياه وأقىء.

أفتح درج الكومودينو وأخرج نسختى من الكتاب المقدس، أتصفحها وعندما أصل إلى السَّفر السابع والعشرين فى العهد الجديد المُعَنون (رؤيا جون) –بدون إرادة أو سبق إصرار- أضيف لينون إلى جون، لا أعرف ما الذى دفعنى إلى ذلك، العقل البشرى معقد لدرجة لا تستطيع معها تفسير أشياء هى من البساطة بحيث ممكن من السهل أن تعرف لماذا وكيف ولمَ؟ وهناك أشياء غامضة و معقدة ومن الأفضل أن تتركها هكذا بدون أى بادرة للتفكير فيها، هى كذلك وفقط. لعلى أردت أن أكمل الحلقة المفقودة فى سلسة حياته التى أظنها رتيبة ومملة لرجل يأكل الكافيار والسوشى والبيتزا فى المطاعم الفاخرة ويملك اليخوت والمزارع ويترفع عن الرجوع من جديد ليلم شمل البيتلز بعد تفرقهم، إننى من معجبيهم القدامى، أستمع إليهم وأنا طفلٌ صغير... هذا هو جون لينون.. فلأخلصه من جحيمه.. يجب أن أقتله ثم بعد ذلك لن أعد أشكل أى تهديد للعالم... مسدسى دائماً بسترتى –سأعمل هذه المرة على أن يكون محشواً- حتى عندما أكون جاهزاً أضرب، التصويبة من الممكن أن تكون إلى رأسى أو إلى رؤوس الآخرين... لا يهم.

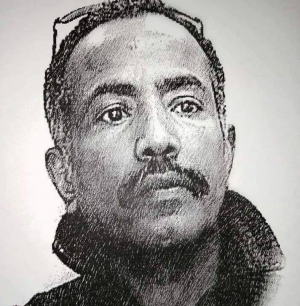

ألبس نظارتى الشمسية ذات الإطار الكبير التى تمنعنى من أن أدقق تحت عينى كثيراً فى المرآة، ألبس البالطو وأفتعل حركات تمثيلية بمسدسى أمام المرآة مقلداً القتلة فى أفلام الأكشن التى أمقتها.

أنزل إلى الشارع أشترى الألبوم الجديد لجون لينون، ثم أعرج إلى المكتبة باحثاً عن كتابى المفضل (منقذ الأطفال فى حقل الشعير) لجيروم ديفيد سالينجر بغلافه الدموى، شخصياته بلاستيكية، تماثيل من الشمع مهلهلة فى عالمٍ بغيض، دمىً تفتعل المرح مقنعةً نفسها بالسعادة، ترتدى أقنعة خلف أقنعة خلف أقنعة، طبقات غير متناهية من الأقنعة، ديدان بشرية طفيلية تنمق الكلمات وتمثل أدواراً هزلية فى مسرحية عبثية لكائنات متحضرة.

لثلات ليالٍ أدور حول نفسى كسائرٍ فى دوائر لا تنتهى، منتتظراً وسط الجموع الملقاة بإهمال عند فتحة بناية داكوتا منتظرة خروج جون لينون للتصوير أو إجراء أحاديث صحفية أو لتوقيعه على الألبوم الجديد وكنت من الفريق الأخير.

أبكى.. أجهش بالبكاء... ما هذا الصمت؟... صمت قاتل يحوم حولى ويملأ الفراغ بقسوته.

نُحِتَت ملامحى فى ذاكرة البوابين الذين يتوافدون كل يوم يغيرون وردياتهم.

أشعر بالوحدة.. أنا أذهب الآن لأصنع من نفسى شيئاً جديداً ومختلفاً .. ما الذى خلفته فى حياتى... لا شىء... لا شىء.. أنا مجرد.. مجرد لا شىء... أى شىء، هل آن الأوان أن أكون شيئاً، إذاً فلأقلها ولأعرفها جيداً قبل أن أقولها، المسدس بجيبى وبإستطاعتى القتل، إذاً سأقتل جون لينون.. أوه.. كلا.. أنا متوتر قليلا، فلأذهب إلى المطار وأستقل الطائرة وأذهب إلى البيت وهناك أجد من ينتظرنى.

أخذت أقفز فى الشوارع غاضباً.. لا.. ليس هذا.. لكنى لا أعرف إلى أين تتوجه البطات البرية حينما تتجمد البحيرة ويكسوها الجليد.

فى هذه الليلة أذهب إلى الفندق، أدخل حجرتى أسامر الصمت والوحدة، على الأقل كانت هناك قطة من قطط الشوارع تقف على النافذة لها أذنٌ مصغية وعينان مسبلتان فى دعة، أحادثها وأترك الليل يربت على صدر الهواء ويرسم خيمة سوداء فوق المدينة.... غداً سيكون أمرٌ آخر.. مسدسى فى الجيب الأيمن، وفى الأيسر تستكين نسختى من الكتاب المقدس، أحتضن ألبوم جون لينون إلى صدرى بمحبة وخوف من السقوط والتهشم، خلفه نسخة كتابى المفضل (منقذ الأطفال فى حقل الشعير) لجيروم ديفيد سالينجر... كل شىءٍ معد، لم يتبق لكى يكتمل المشهد غير صوت فرقعة فى الظلام.

أقف فى الطابور الطويل على رأس البناية العتيقة من القرن الثامن عشر، يهتف بى البواب.. إنه السيد لينون... ألا تريد السيد لينون؟، إنه ينزل، نعم إنه جون لينون، يمر من أمامى.. يا لها من لحظة تاريخية.. أنظر إليه، أتمعن، أتأكد أنه هو، أتقدم إليه، الصمت يطبق لسانى، أقدم له نسخة الألبوم كى يوقعها وأقدم له القلم الباركر الذى إشتريته من أجل ذلك.. يوقع باسمه ويكتب التاريخ.. هل كان يعرف؟، ربما كان يعرف لكنه ليس على يقين من ذلك، هل سيعرف بعد ذلك أن هذا التاريخ سيشكل فارقاً بالنسبة له؟

-هل تريد شيئاً آخر؟ يقول لى.. وأرد عليه: لا.. لا أريد شيئاً آخر.. -أمتأكد أنت.. أمتأكد أنك لا تريد شيئاً آخر ..- لا شكراً لا أريد شيئاً آخر – إذاً وداعاً..- وداعاً.

يا للروعة إنه توقيع جون لينون وأيضاً تاريخ اليوم، إنهم نادراً ما يفعلون ذلك... ويذهب فى العربة الليموزين السوداء.

وأسأل البواب عن وجهة السيد لينون ويجيبنى بأنه إما أن يكون ذاهباً إلى المطعم لتناول وجبة العشاء أو ذاهب إلى الأستديو وفى الغالب أنه ذاهب إلى الأستوديو... أنا متأكد أنه سيأتى الليلة باكراً، أنتظر خلف البناية أنفخ فى يدى أُذيب من عليها طبقات الجليد حتى تكون جاهزة للعمل... وعند الثانية عشرة أسمع صوت عربة تتوقف، أنظر من خلف الجدار.. إنه هو.. نعم هو.. لم يخلف موعده، لم يثقلنى بمشقة الإنتظار، يمر من أمامى متجهاً إلى المدخل، يتخطانى ثم أصيح... مستر لينون.. كان صوتى ضعيفاً ومضطرباً.. أظنه لم يسمع، أخرجت مسدسى من جيب البالطو وأطلقت طلقة فالثانية فالثالثة، لم يكن فى ذهنى وأنا أصوب غير اللون الذهبى للشعير فى الحقول.

لم أشعر بالراحة بعد أن فعلت ذلك أبداً... لكنى سمعت صوت البطات البرية تغادر البحيرة.

ربما من لهجتي تستطيع أن تخمن من أى ولاية أتيت، لن أجهد عقلك أو أترك لك فرصة للتخمين، لن أترك لك فرصة حتى للإنتصار.. هل تعرف جورجيا؟.. نعم أنا منها.. من الجنوب حيث المزارع وحقول الحنطة والشعير وأبنية الفلاحين المتهالكة... لعلى أكون كاذباً... لا يهم.

لن أحدثك عن طفولتى وأسرتى المبتلاة بالقسوة ولا عن أبى الذى فتح أبواب الجحيم على مصراعيها... إنه حتى لا يستأهل أن أذكره أو أمرره بخاطرى، ليس لمجرد أنه نفاية ولكن لأنه مات بداخلى، رغم آثارة المتعددة التى تركها على جسدى قبل أن يرحل والتى ما زالت كلعنة أبدية تذكرنى به وأظل بعد ذلك أصارع لإزاحته من أرشيف عقلى البشرى.

إبتعدت.. نعم إبتعدت... ممكن أن تسميه هروباً أو لجوءاً أو أى شىء، عقلك الجدلى لديه شغف بالتساؤل وإعادة التساؤل وتنميق التساؤلات بأجوبة تلذ لك وتعطى مساحة من الغرور والثقة بأن لديك عقلاً كبيراً يسع الأحداث الغير معقولة التى تحوط العالم بطبقة ضبابية كابوسية.

عيون الجيران، زملائى فى المدرسة، زوجتى المؤمنة بى أشد الإيمان، المدرسون، بائعو البطاطا والبطاطس المقلية على منعطفات الطرق، كل هؤلاء نظراتهم تلاحقنى كمن ينظرون إلى مشعوذ أو أبله مجنون.. أختبىء منهم فى حجرتى التعيسة، ضقت بهم، من الملاحقة والسخرية، من الدبابيس التى يرشقونها فى لحمى فتترك أثراً مؤلماً ودماءً تسيل كل ليلة لتنشع على الجدران المهترئة وأرضية الحجرة الرطبة وتنزّ من الكتب والأكواب وأدراج المكتب وتختلط مع الموسيقى المنسابة من الجرامفون العتيق.

......فى الشتاء أجدنى وحيداً، أحاول تدفئة نفسى بأن أندس وسط الجموع فى البار الممتلىء عن آخره أو الأسواق المزدحمة أو فى قدّاس الأحد فى الكنيسة، ولكنهم كلهم..لا أستثني أحداً، كلهم يهربون ويبتعدون، أحس نفسى كنقطة زيت سقطت فى بئر ماء وحيدة ومعزولة... وأسأل نفسى.. عندما تتجمد البحيرة، أين تذهب البطات البرية التى كانت تمرح فوقها وتتوالد؟.

...أنا لا أحكى قصة مسلية تبدأ بإيقاعٍ بطىء ثم تتصاعد ثم تكون لمسة النهاية.. حميع النهايات مملة ومقززة تبعث على الضجر كأنما تضع حداً لبدايات تتخلق من العدم موبوءة بشىء إسمه النهاية، هل لابد لكل شىء أن يكون له مبتدى و منتهى؟... هذه أشياء سقيمة، أنا أحكى لمجرد الحكى وهذا يكفى، يكفى أنّى قلتها بالشكل الذى يتوافق معى، لن أضع فى ذهنى عقولكم العقيمة وما تتطلبه متعة تسليتها و ملء الفراغ والملل الذى يصيبها.... أنتم لا تهموننى فى شىء.

وهكذا خرجت من مدينتى تطاردنى اللعنات و سخريات الآخرين وتجاهلهم إياى ولا مبالاتهم بالإنسان الذى أكون، لا أجرؤ أن أسمى نفسى نكرة، أنا أكبر وأقوى مما يتصورون، أوه، آه، كلا... هل يستحوذون على تفكيرى إلى هذا الحد؟!... اللعنة.

وصلت إلى مدينة نيويورك فى ليلة باردة وبقيت فيها لأربع ليالٍ، بدأت أدور فى الشوارع أبحث عن فندق رخيص، وجدت فندقاً لا يبعد كثيراً عن البناية العتيقة التى يقطن بها جون لينون، رتبت حاجياتى ثم نزلت أتفقد المكان، هذه المدينة يا للروعة.... كل هؤلاء البشر الذين لا أعرفهم ولا يعرفوننى، أضواء ملتهبة تشرخ عين الليل، أبنيتها شاهقة لا يبلغ منتهاها البصر، دقات كعوب سريعة على أسفلت الشارع، عربات تصنع عسر هضم بأمعاء الطرقات، ملاهٍ ليلية مزدانة بأجسادٍ عارية، إنتابنى شعور غريب يتراوح بين.. بين... لا أعلم ... لا أقدر على الوصف، هل هى أبواب الجنة قد فُتحت لى أم أبواب الجحيم؟.

وفى حجرتى بالفندق أتصل بعامل كنت قد إلتقيته بأحد الملاهى الليلية.. نعم أريدها رفيعة، بيضاء.. نعم بيضاء ومن الأفضل أن تكون قليلة الكلام أو فلتكن خرساء... آه نعم أريدها الآن... لا تقلق سأعطيها بقشيشاً مجزياً.. وأقفلت الخط.

كانت تستفزنى فى الليلة الماضية الأصوات المرتفعة والمثيرة الآتية من الحجرة المجاورة لتأوهات صادرة من شواذ، لم أستطع النوم وأضرب بقبضتى على الجدار الفاصل بينى وبينهم.. أرجوكم.. هل تهدأون قليلا؟.. لا أستطيع النوم، وتأتينى ضحكاتهم الرقيعة ويستمرون، ورغم أنّى كنت عارياً والحجرة يعمل بها جهاز التكييف.. إلا أن العرق أخذ يتصبب منى بغزارة.

أختنق من الوحدة، لا أعرف أحداً فى هذه المدينة ولا أحد يريد أن يعرفنى، إنهم لا يعطوننى فرصة لذلك، أردت أن أستعيض عن الكلام الكثير المخزون بداخلى، أردت شيئاً.. أى شىء يملأ فراغ الحجرة، أتت.. خجولة أو هكذا بدا لى، شَغّلَت المذياع، أطفأتُ نور الحجرة وذهبت لإضاءة مصباح دورة المياه حالما تخلع عنها ملابسها.. كنت متوتراً قليلاً.

كانت ترتدى كيلوتاً أخضر، كان الجو بارداً، إندسّت تحت الملاءة بجسدها العارى وثدييها المستنفرين، خَلَعتُ ملابسى وإندسست بدورى، تلامس جلدى بجلدها، أحسست بخدرٍ لذيذ يتوغل فى مسامى، أنفاسى تتلاحق، أتعرّق، إحتوائى لجرمها الهائل يعطينى مساحة للهدوء، قلقٌ ينهشنى أحاول تفريغه خارجى، أصعد و أهبط فى حركات سريعة متتالية هستيرية، إستسلامها يؤذينى، عند لحظة الذروة أشعر كمن تسلق جبلاً شاهق الإرتفاع، وعندما أنتهى يتملكنى إحساس مبهم بالسقوط يتنامى مع الخلفية الموسيقية المملة ذات الإيقاع البطىء.

ترتدى ملابسها وتتوقف عند الباب ريثما أرتدى ملابسى وأنا أنهج وأستنشق هواءً ملوثاً، أدس يدى فى جيبى وأعطيها بضعة دولارات، تخرج، تغلق وراءها الباب دون أن تنطق أى كلمة، أغلق سوستة بنطالى.

لم أستطع إحتمال رائحتى، طرأت علىّ فكرة مجنونة.. ما هذا الذى فعلته؟.. لابد أن أقتل نفسى.. هيا... هيا.. فلأقتل نفسى .. وظللت أردد فى هستيريا حادة "فلتفعلها".. هيا إفعلها وأخذت المسدس من درج الدولاب وأدخلت فوهته بفمى وضغطت على الزناد، لم أمت.. ضغطت مرة والثانية والثالثة ولم أمت.. اللعنة.. كان المسدس غير محشو، فكرت فى أن أقفز من النافذة، إنها فكرة من الممكن أن تكون حلاً مريحاً ولكن كم هى مؤلمة.. إنى أرتعب.. تراجعت أبكى، شهيق ... زفير، دوار مؤلم، أعدو إلى دورة المياه وأقىء.

أفتح درج الكومودينو وأخرج نسختى من الكتاب المقدس، أتصفحها وعندما أصل إلى السَّفر السابع والعشرين فى العهد الجديد المُعَنون (رؤيا جون) –بدون إرادة أو سبق إصرار- أضيف لينون إلى جون، لا أعرف ما الذى دفعنى إلى ذلك، العقل البشرى معقد لدرجة لا تستطيع معها تفسير أشياء هى من البساطة بحيث ممكن من السهل أن تعرف لماذا وكيف ولمَ؟ وهناك أشياء غامضة و معقدة ومن الأفضل أن تتركها هكذا بدون أى بادرة للتفكير فيها، هى كذلك وفقط. لعلى أردت أن أكمل الحلقة المفقودة فى سلسة حياته التى أظنها رتيبة ومملة لرجل يأكل الكافيار والسوشى والبيتزا فى المطاعم الفاخرة ويملك اليخوت والمزارع ويترفع عن الرجوع من جديد ليلم شمل البيتلز بعد تفرقهم، إننى من معجبيهم القدامى، أستمع إليهم وأنا طفلٌ صغير... هذا هو جون لينون.. فلأخلصه من جحيمه.. يجب أن أقتله ثم بعد ذلك لن أعد أشكل أى تهديد للعالم... مسدسى دائماً بسترتى –سأعمل هذه المرة على أن يكون محشواً- حتى عندما أكون جاهزاً أضرب، التصويبة من الممكن أن تكون إلى رأسى أو إلى رؤوس الآخرين... لا يهم.

ألبس نظارتى الشمسية ذات الإطار الكبير التى تمنعنى من أن أدقق تحت عينى كثيراً فى المرآة، ألبس البالطو وأفتعل حركات تمثيلية بمسدسى أمام المرآة مقلداً القتلة فى أفلام الأكشن التى أمقتها.

أنزل إلى الشارع أشترى الألبوم الجديد لجون لينون، ثم أعرج إلى المكتبة باحثاً عن كتابى المفضل (منقذ الأطفال فى حقل الشعير) لجيروم ديفيد سالينجر بغلافه الدموى، شخصياته بلاستيكية، تماثيل من الشمع مهلهلة فى عالمٍ بغيض، دمىً تفتعل المرح مقنعةً نفسها بالسعادة، ترتدى أقنعة خلف أقنعة خلف أقنعة، طبقات غير متناهية من الأقنعة، ديدان بشرية طفيلية تنمق الكلمات وتمثل أدواراً هزلية فى مسرحية عبثية لكائنات متحضرة.

لثلات ليالٍ أدور حول نفسى كسائرٍ فى دوائر لا تنتهى، منتتظراً وسط الجموع الملقاة بإهمال عند فتحة بناية داكوتا منتظرة خروج جون لينون للتصوير أو إجراء أحاديث صحفية أو لتوقيعه على الألبوم الجديد وكنت من الفريق الأخير.

أبكى.. أجهش بالبكاء... ما هذا الصمت؟... صمت قاتل يحوم حولى ويملأ الفراغ بقسوته.

نُحِتَت ملامحى فى ذاكرة البوابين الذين يتوافدون كل يوم يغيرون وردياتهم.

أشعر بالوحدة.. أنا أذهب الآن لأصنع من نفسى شيئاً جديداً ومختلفاً .. ما الذى خلفته فى حياتى... لا شىء... لا شىء.. أنا مجرد.. مجرد لا شىء... أى شىء، هل آن الأوان أن أكون شيئاً، إذاً فلأقلها ولأعرفها جيداً قبل أن أقولها، المسدس بجيبى وبإستطاعتى القتل، إذاً سأقتل جون لينون.. أوه.. كلا.. أنا متوتر قليلا، فلأذهب إلى المطار وأستقل الطائرة وأذهب إلى البيت وهناك أجد من ينتظرنى.

أخذت أقفز فى الشوارع غاضباً.. لا.. ليس هذا.. لكنى لا أعرف إلى أين تتوجه البطات البرية حينما تتجمد البحيرة ويكسوها الجليد.

فى هذه الليلة أذهب إلى الفندق، أدخل حجرتى أسامر الصمت والوحدة، على الأقل كانت هناك قطة من قطط الشوارع تقف على النافذة لها أذنٌ مصغية وعينان مسبلتان فى دعة، أحادثها وأترك الليل يربت على صدر الهواء ويرسم خيمة سوداء فوق المدينة.... غداً سيكون أمرٌ آخر.. مسدسى فى الجيب الأيمن، وفى الأيسر تستكين نسختى من الكتاب المقدس، أحتضن ألبوم جون لينون إلى صدرى بمحبة وخوف من السقوط والتهشم، خلفه نسخة كتابى المفضل (منقذ الأطفال فى حقل الشعير) لجيروم ديفيد سالينجر... كل شىءٍ معد، لم يتبق لكى يكتمل المشهد غير صوت فرقعة فى الظلام.

أقف فى الطابور الطويل على رأس البناية العتيقة من القرن الثامن عشر، يهتف بى البواب.. إنه السيد لينون... ألا تريد السيد لينون؟، إنه ينزل، نعم إنه جون لينون، يمر من أمامى.. يا لها من لحظة تاريخية.. أنظر إليه، أتمعن، أتأكد أنه هو، أتقدم إليه، الصمت يطبق لسانى، أقدم له نسخة الألبوم كى يوقعها وأقدم له القلم الباركر الذى إشتريته من أجل ذلك.. يوقع باسمه ويكتب التاريخ.. هل كان يعرف؟، ربما كان يعرف لكنه ليس على يقين من ذلك، هل سيعرف بعد ذلك أن هذا التاريخ سيشكل فارقاً بالنسبة له؟

-هل تريد شيئاً آخر؟ يقول لى.. وأرد عليه: لا.. لا أريد شيئاً آخر.. -أمتأكد أنت.. أمتأكد أنك لا تريد شيئاً آخر ..- لا شكراً لا أريد شيئاً آخر – إذاً وداعاً..- وداعاً.

يا للروعة إنه توقيع جون لينون وأيضاً تاريخ اليوم، إنهم نادراً ما يفعلون ذلك... ويذهب فى العربة الليموزين السوداء.

وأسأل البواب عن وجهة السيد لينون ويجيبنى بأنه إما أن يكون ذاهباً إلى المطعم لتناول وجبة العشاء أو ذاهب إلى الأستديو وفى الغالب أنه ذاهب إلى الأستوديو... أنا متأكد أنه سيأتى الليلة باكراً، أنتظر خلف البناية أنفخ فى يدى أُذيب من عليها طبقات الجليد حتى تكون جاهزة للعمل... وعند الثانية عشرة أسمع صوت عربة تتوقف، أنظر من خلف الجدار.. إنه هو.. نعم هو.. لم يخلف موعده، لم يثقلنى بمشقة الإنتظار، يمر من أمامى متجهاً إلى المدخل، يتخطانى ثم أصيح... مستر لينون.. كان صوتى ضعيفاً ومضطرباً.. أظنه لم يسمع، أخرجت مسدسى من جيب البالطو وأطلقت طلقة فالثانية فالثالثة، لم يكن فى ذهنى وأنا أصوب غير اللون الذهبى للشعير فى الحقول.

لم أشعر بالراحة بعد أن فعلت ذلك أبداً... لكنى سمعت صوت البطات البرية تغادر البحيرة.