ذات يوم خرجت من مبنى البورصة وأنا أتصبّب عرقاً وكاد قلبي أن يتوقّف وأنا أبيّت أمراً جللاً راودني منذ سنين، أطلقت عليه «شفرة ابن عربي» ابتلعت حبّة الاسبرين المعتادة، ركبت سيارتي ذات الدفع الرباعي، أخذت تشق بي طرقات المدينة المتشحة بالأتربة والغبار، وصلت إلى الحارة، رأيت جاري المهندس المعماري والفنّان التشكيلي غريب الأطوار ولوحّت له من بعيد..

نقلت خادمته الفلبينية أسراره إلى خادمتنا التي أيضاً من بلادها أثناء ثرثرتهن في مطبخ البيت، أنا أتقن العديد من اللغات وهن يظن غير ذلك، فقط انظروا إلى جواز سفري لتعرفوا الكم الهائل من البلدان والدول التي زرتها في حياتي، من اليابان شرقاً إلى أمريكا غرباً، قالت إنه يحب ارتداء ملابس زوجته ويقيم علاقات مريبة في موقع «الفيس بوك» باسم مستعار لامرأة مع وضعه صورة شارون ستون في ملفّه خوفاً من هؤلاء الملتحين الأوغاد الذين يتربّصون بنا الدوائر في كل شارع وزقاق؛ وقد أحالوا حياتنا الشخصية إلى جحيم، حاصرونا بظنونهم الآثمة، قتلوا مع سبق الإصرار والترصد بإسقاطهم المخزي روح الإبداع والتفكير الحر فينا.

دلفت إلى داخل المنزل، لمحت ابني الصغير بسام،مستلقياً على الأرض يحمل جهاز الريموت للألعاب والكائنات المرعبة والشنيعة التي تتقافز على الشاشة وتصدر أصواتاً أكثر شناعة، هذا الأمر الذي سبّب له التبوُّل اللا إرادي الليلي وجعل رائحته صباحاً لا تُطاق، الصغير الذي يخبرني من أجل قطعة شكولاتة عن أخيه في الثانوية نواف الذي يمارس التدخين خلسة في الجوار ويتعاطى المخدّرات أحياناً، مريم ابنتي التي تمر بفترة المراهقة الصعبة كلما رأتني نظرت بذعر إليّ وألقت هاتفها الجوال بعيداً، ولكم أن تستنتجوا كم من الصور والمواد غير المحتشمة التي ينوء بها هذا الهاتف، بندر أكبر أبنائي يجلس على التلفاز يشاهد الأخبار في الفضائيات لشغفه الشديد بالسياسة رغم أنه عالق في كلية الطب بسبب الامبراطورة التي تحكم المنزل وتتحكّم في مصائرنا جميعاً ويرتفع غطيطها من حجرة النوم الآن؛ أدخلته أمّه سباق المائة متر حواجز ليتعثّر ويرسب كثيراً في كلّية الطب حتى تباهي جارتنا المصرية «ست تفيدة» التي تردّد دائماً بأن لها ثلاث أبنا ء يدرسون الطب في مصر، وأحدهم رأيته مرة عندما جاء لزيارة أسرته في العطلة الصيفية يبدو أن مثله الأعلى أيمن الظواهري، كان له لحية تكفي ثلاثة مطاوعة من عندنا، ابني بندر الذكي لطالما أعجبتني تحليلاته السياسية وأحاديثه الدسمة لكل ما يدور من أحداث في العالم المضطرب الذي نعيش فيه “تسونامي في اليابان، مجاعة في الصومال، ثورات في الجوار، انفجار مكوك في الفضاء، ثقب في الأوزون، انتخابات في أمريكا، اشتباكات بين فتح وحماس...إلخ” أجد العزاء في الحوار مع ابني أكثر من شلّتي من الحرس القديم؛ عندما نتجمع في بيت أحدهم نثرثر، ولكل منّا أوهامه الخاصة وادعاءاته العجيبة؛ يولولون على جنازة القومية ويندّدون بالليبرالية، أما الماركسية فدونها خرط القتاد، وبين لفافة دخان ولفافة وبين الكأس والكأس والخمر الرديئة المهرّبة من دول الجوار، الكل يجعجع ولا نرى طحيناً..!!.

دخلت حجرتي وخلعت ملابسي واستلقيت في نوم عميق، ستكون العملية فجراً، وكنت قد جهّزت الحقيبة الصغيرة ووضعت فيها الكتاب الوحيد من مكتبتي، كتاب له قصة غريبة أهداني إياه صديقي في العمل السوداني زين العابدين، كان رجلاً صموتاً يحب القراءة ولا يتحدّث مع أحد ويؤدّي عمله في تفانٍ كمحاسب في البنك الذي نعمل به، تداولنا عشر كلمات أو أقل فقط طيلة سنوات عملنا معاً..!!. عندما عرضت عليه بإلحاح أن يركب معي لأوصله إلى بيته الذي يقيم فيه وحيداً في الضاحية البعيدة؛ كان يفضّل ركوب سيارات الأجرة، عندما أوصلته وترجّل عن السيارة قال لي: “يا خالد، أكرم أمك، واذهب لزيارتها” وأهداني الكتاب الذي كان نقطة تحوّل في حياتي، هاجر زين العابدين إلى أمريكا عبر اليانصيب وخلّف وراءه صرحاً من الاحترام والتفاني في العمل والصمت الجليل.

استيقظت فجراً ودرت في المنزل دورة أخيرة، حملت الحقيبة وجواز السفر الذي عزمت أن أفعل به أمراً جللاً، وأنا في طريقي إلى مسقط رأسي في الجنوب البعيد؛ أدرت السيارة وانطلقت بها خارج المدينة والعاصمة التي أزهقت روحي، وبعد خمس ساعات ولجت إلى عالم الريف وأشجار النخيل والينابيع وأريج نسمات الجنوب الذكية أوقفت السيارة وحملت جواز السفر وقذفت به إلى مياه الوادي الهادرة ليغيب في العتمة وإلى الأبد، وعدت أنطلق بالسيارة لأدخل قريتنا والشمس تشارف على الغروب، توقّفت أمام البيت الطيني الكبير، ودلفت تجتاحني المشاعر لأحضن أمّي التي تقيم وحيدة بعد وفاة أبي منذ أمد بعيد، طفحت الدموع في عينيها وانهمكت تقبّل وجهي المشعر ورأسي الأصلع في حنو بالغ، وتردّد كلمات صعقتني لأول وهلة “الحمد الله عدت يا وحيدي خالد، الله يحفظ زين العابدين الذي ردّك إليّ كي تقر عيناي” ما هذا الهذيان، هل هناك هواتف سيارة روحية تربط بين البشر وتداعي إلى أذني حديثه الهامس عندما ترجّل من السيارة ولم أتبيّنه حينئذ، جاءتني أمّي عند الغروب بالسطل والماء من الطلمبة الإنجليزية القديمة والمتينة التي اشتراها المرحوم والدي منذ أمد بعيد، وجلست عارياً على الطشت أستمتع بحمام ريفي في الفناء الخلفي من بيت أمّي، حيث لا أحد يسترق النظر كجاري الغريب الأطوار المفتون بي، الذي سبّب لي الكثير من الحرج حتى أتملّص من إشاراته وغواية نفسي الأمّارة بالسوء وضغط دعواته المستمرّة لزيارته ليقوم برسم لوحة تشكيلية لي، كان يردّد في أذني دائماً: “لا تسئ فهمي، أنت يا خالد يسكنك طفل رائع، هذه عين الفنان”.

مسحت جسدي المغبر بألياف النخيل وهي من أروع أدوات التجميل التي يجود بها الريف، وأنا أستمتع بأحاديث أمّي المبهجة وهي تسكب الماء بالكوز على رأسي وجسدي “أنا لا أستحي منها، فقد ولدتني هكذا عارياً كالحقيقة التي جئت لأبحث عنها هنا”.

أخرجت كرسي الخيزران العتيق الذي كان يجلس عليه أبي خارج المنزل ويمدّد رجليه في استرخاء وجواره منضدة بها كتبه في فقه السنة وابن تيمية وابن كثير والطبري ويضيء ما حوله مصباح غازي عتيق وقهوة أمّي الساخنة تملأ خياشيمه، ها أنا الآن أعيد نفس الطقوس بعد أن غرقت الدنيا في العتمة، وبدأت النجوم تظهر هنا وهناك أضأت المصباح وأخرجت الكتاب، وتداعي إلى أذني دعاء أمّي الليلي المعتاد قبل أن تخلد إلى النوم، على سائر الأمم التي تتربّص بالعرب والمسلمين وبابنها التعيس خالد بجسده المكتنز الذي تكتنفه كل أمراض العصر والعولمة التي تدخلت حتى في تربية أبنائه، منذ أن جاءوا ينقّبون عن الذهب الأسود في صحرائنا القاحلة ارتشفت من قهوة أمّي رشفة وسرى في جسدي النشاط ثم وضعت الفنجان جانباً وفتحت الكتاب لأقرأ، كان الكتاب للإمام محيي الدين بن عربي، عنوانه “الإسفار عن نتائج الأسفار” وصعقني الإهداء المبيّت سلفاً الذي كتبه زين العابدين “يا خالد.. عندما ترتفع الروح فوق عارية الجسد، يتشابه كل البشر من نسل بني آدم الذي خلق من تراب”.

وطفقت أقرأ في الكتاب باستغراق عميق، نامت أمّي وارتفع غطيطها، ولا أدري ماذا حدث لي؛ هل غفوت أم ماذا..؟! ولكني شعرت فجأة بأن روحي أخذت تتخبّط في سجن جسدي الطيني والمدنّس بالشهوات القديمة، وانطلقت مني كطائر جميل ملوّن بكل ألوان قوس قزح وأخذ يحلّق عالياً، شعرت بأني وسط النجوم التي تبتسم لي من كل جانب، وقبّلت وجه القمر المنير الذي تربّع على عشر السماء؛ فهو ملك الليل دون منازع، نظرت إلى أسفل، كانت الأرض تدور تحتي في بهاء ولكن ليس على قرن ثور كما كان يزعم أبي عندما نجلس سوياً وأنا طفل يافع نتأمّل النجم والشجر يسجدان.

لم يقتنع أبي أن ليس هناك قرن ثور يحمل الأرض حتى بعد عودتي من لندن متخرّجاً من كمبردج ومحاوراتي المارثونية معه، وكان البشر من نسل آدم الذي خُلق من تراب يتجلّون في مرآة قلبي “أمريكيون وسيريلانكيون وصينيون.. ونيجيريون.. وهنود.. وملل من كل نوع ومن كل صنف من الذين يأتون إلى بلادي من كل فج عميق حجيجاً أو كسباً للرزق، يجوسون تحتي كالنمل، كنت أراهم بعين قلبي متشابهين، وأنظر إلى جسدي الذي تركته مستلقياً على الكرسي يتضاءل وقد استحال إلى طفل عارٍ يتكوّر كيوم ولدتني أمّي الطيبة النائمة في الداخل، الطفل الذي رآه جاري التشكيلي البارع ولم أره وأنا المشوّه الذي يرفل في عالم الحس ولا يعرف شيئاً عن عالم المعاني، سامحني يا جاري العزيز..!!.

والآن أتساءل: لماذا كنت لا أراهم هكذا في حياتي الماضية وأنا أتجوّل في بلادهم الرائعة بجواز سفري اللعين، وأراهم في بلادي بهمومهم التي لا أحس بها إطلاقاً؛ كأني روبوت مصنوع في اليابان..؟!.

جاءني صوت زين العابدين السوداني من الجهات الأربع وأنا في تحليقي الشفيف والرائع “يا خالد هل أعجبك سفر الخروج من الجحيم..؟!”.. ردّت روحي المتجردة: «نعم إني اليوم في غاية السعادة...

إذا نزل الروح الأمين على قلبي

تضعضع تركيبي وحن إلى الغيب

فأودعني منه علوماً تقدّست

عن الحدس والتخمين والظن المريب

ففصلت الإنسان نوعين إذ رأت

يقوم به الصفو والتنزيه مع الشوب

فنوع يرى الأرزاق من صاحب الغيب

ونوع يرى الأرزاق من صاحب الجيب

فيعبد هذا النوع أسباب ربه

ويعبد هذا خالق المنع والسيب

فهذا مع العقل المقدّس وصفه

وهذا مع النفس الخسيسة بالعيب

- ولكن أخبرني كيف تعرف أمّي وتعرفك..؟!”..

جاءني صوته الهامس:

- أعرفها من عالم الذر عند مقام.. ألست بربكم..؟!.

كما ترى “.. إن الأرواح جنود مجنّدة؛ ما تعارف منها ائتلف، وما تخالف منها اختلف”.. أضحى الكرسي خالياً تماماً تحتي، إلا بقايا من نطفة من ماء مهين انزلقت من الكرسي وانداحت في التراب، وفي صباح اليوم التالي كان كل شيء قد انتهى ولم يعرف أحد في المدينة أو في البنك أو في الحارة أو في البيت أو الجار الفنان التشكيلي أين مضى خالد؟!! .....

شفرة ابن عربي

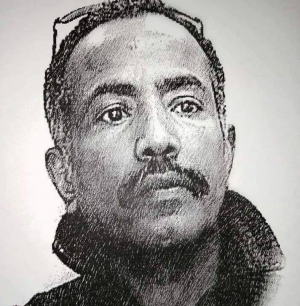

عادل محمود الأمين

قاص وروائي سوداني

نشر في الجمهورية يوم 15 - 03 - 2015

نقلت خادمته الفلبينية أسراره إلى خادمتنا التي أيضاً من بلادها أثناء ثرثرتهن في مطبخ البيت، أنا أتقن العديد من اللغات وهن يظن غير ذلك، فقط انظروا إلى جواز سفري لتعرفوا الكم الهائل من البلدان والدول التي زرتها في حياتي، من اليابان شرقاً إلى أمريكا غرباً، قالت إنه يحب ارتداء ملابس زوجته ويقيم علاقات مريبة في موقع «الفيس بوك» باسم مستعار لامرأة مع وضعه صورة شارون ستون في ملفّه خوفاً من هؤلاء الملتحين الأوغاد الذين يتربّصون بنا الدوائر في كل شارع وزقاق؛ وقد أحالوا حياتنا الشخصية إلى جحيم، حاصرونا بظنونهم الآثمة، قتلوا مع سبق الإصرار والترصد بإسقاطهم المخزي روح الإبداع والتفكير الحر فينا.

دلفت إلى داخل المنزل، لمحت ابني الصغير بسام،مستلقياً على الأرض يحمل جهاز الريموت للألعاب والكائنات المرعبة والشنيعة التي تتقافز على الشاشة وتصدر أصواتاً أكثر شناعة، هذا الأمر الذي سبّب له التبوُّل اللا إرادي الليلي وجعل رائحته صباحاً لا تُطاق، الصغير الذي يخبرني من أجل قطعة شكولاتة عن أخيه في الثانوية نواف الذي يمارس التدخين خلسة في الجوار ويتعاطى المخدّرات أحياناً، مريم ابنتي التي تمر بفترة المراهقة الصعبة كلما رأتني نظرت بذعر إليّ وألقت هاتفها الجوال بعيداً، ولكم أن تستنتجوا كم من الصور والمواد غير المحتشمة التي ينوء بها هذا الهاتف، بندر أكبر أبنائي يجلس على التلفاز يشاهد الأخبار في الفضائيات لشغفه الشديد بالسياسة رغم أنه عالق في كلية الطب بسبب الامبراطورة التي تحكم المنزل وتتحكّم في مصائرنا جميعاً ويرتفع غطيطها من حجرة النوم الآن؛ أدخلته أمّه سباق المائة متر حواجز ليتعثّر ويرسب كثيراً في كلّية الطب حتى تباهي جارتنا المصرية «ست تفيدة» التي تردّد دائماً بأن لها ثلاث أبنا ء يدرسون الطب في مصر، وأحدهم رأيته مرة عندما جاء لزيارة أسرته في العطلة الصيفية يبدو أن مثله الأعلى أيمن الظواهري، كان له لحية تكفي ثلاثة مطاوعة من عندنا، ابني بندر الذكي لطالما أعجبتني تحليلاته السياسية وأحاديثه الدسمة لكل ما يدور من أحداث في العالم المضطرب الذي نعيش فيه “تسونامي في اليابان، مجاعة في الصومال، ثورات في الجوار، انفجار مكوك في الفضاء، ثقب في الأوزون، انتخابات في أمريكا، اشتباكات بين فتح وحماس...إلخ” أجد العزاء في الحوار مع ابني أكثر من شلّتي من الحرس القديم؛ عندما نتجمع في بيت أحدهم نثرثر، ولكل منّا أوهامه الخاصة وادعاءاته العجيبة؛ يولولون على جنازة القومية ويندّدون بالليبرالية، أما الماركسية فدونها خرط القتاد، وبين لفافة دخان ولفافة وبين الكأس والكأس والخمر الرديئة المهرّبة من دول الجوار، الكل يجعجع ولا نرى طحيناً..!!.

دخلت حجرتي وخلعت ملابسي واستلقيت في نوم عميق، ستكون العملية فجراً، وكنت قد جهّزت الحقيبة الصغيرة ووضعت فيها الكتاب الوحيد من مكتبتي، كتاب له قصة غريبة أهداني إياه صديقي في العمل السوداني زين العابدين، كان رجلاً صموتاً يحب القراءة ولا يتحدّث مع أحد ويؤدّي عمله في تفانٍ كمحاسب في البنك الذي نعمل به، تداولنا عشر كلمات أو أقل فقط طيلة سنوات عملنا معاً..!!. عندما عرضت عليه بإلحاح أن يركب معي لأوصله إلى بيته الذي يقيم فيه وحيداً في الضاحية البعيدة؛ كان يفضّل ركوب سيارات الأجرة، عندما أوصلته وترجّل عن السيارة قال لي: “يا خالد، أكرم أمك، واذهب لزيارتها” وأهداني الكتاب الذي كان نقطة تحوّل في حياتي، هاجر زين العابدين إلى أمريكا عبر اليانصيب وخلّف وراءه صرحاً من الاحترام والتفاني في العمل والصمت الجليل.

استيقظت فجراً ودرت في المنزل دورة أخيرة، حملت الحقيبة وجواز السفر الذي عزمت أن أفعل به أمراً جللاً، وأنا في طريقي إلى مسقط رأسي في الجنوب البعيد؛ أدرت السيارة وانطلقت بها خارج المدينة والعاصمة التي أزهقت روحي، وبعد خمس ساعات ولجت إلى عالم الريف وأشجار النخيل والينابيع وأريج نسمات الجنوب الذكية أوقفت السيارة وحملت جواز السفر وقذفت به إلى مياه الوادي الهادرة ليغيب في العتمة وإلى الأبد، وعدت أنطلق بالسيارة لأدخل قريتنا والشمس تشارف على الغروب، توقّفت أمام البيت الطيني الكبير، ودلفت تجتاحني المشاعر لأحضن أمّي التي تقيم وحيدة بعد وفاة أبي منذ أمد بعيد، طفحت الدموع في عينيها وانهمكت تقبّل وجهي المشعر ورأسي الأصلع في حنو بالغ، وتردّد كلمات صعقتني لأول وهلة “الحمد الله عدت يا وحيدي خالد، الله يحفظ زين العابدين الذي ردّك إليّ كي تقر عيناي” ما هذا الهذيان، هل هناك هواتف سيارة روحية تربط بين البشر وتداعي إلى أذني حديثه الهامس عندما ترجّل من السيارة ولم أتبيّنه حينئذ، جاءتني أمّي عند الغروب بالسطل والماء من الطلمبة الإنجليزية القديمة والمتينة التي اشتراها المرحوم والدي منذ أمد بعيد، وجلست عارياً على الطشت أستمتع بحمام ريفي في الفناء الخلفي من بيت أمّي، حيث لا أحد يسترق النظر كجاري الغريب الأطوار المفتون بي، الذي سبّب لي الكثير من الحرج حتى أتملّص من إشاراته وغواية نفسي الأمّارة بالسوء وضغط دعواته المستمرّة لزيارته ليقوم برسم لوحة تشكيلية لي، كان يردّد في أذني دائماً: “لا تسئ فهمي، أنت يا خالد يسكنك طفل رائع، هذه عين الفنان”.

مسحت جسدي المغبر بألياف النخيل وهي من أروع أدوات التجميل التي يجود بها الريف، وأنا أستمتع بأحاديث أمّي المبهجة وهي تسكب الماء بالكوز على رأسي وجسدي “أنا لا أستحي منها، فقد ولدتني هكذا عارياً كالحقيقة التي جئت لأبحث عنها هنا”.

أخرجت كرسي الخيزران العتيق الذي كان يجلس عليه أبي خارج المنزل ويمدّد رجليه في استرخاء وجواره منضدة بها كتبه في فقه السنة وابن تيمية وابن كثير والطبري ويضيء ما حوله مصباح غازي عتيق وقهوة أمّي الساخنة تملأ خياشيمه، ها أنا الآن أعيد نفس الطقوس بعد أن غرقت الدنيا في العتمة، وبدأت النجوم تظهر هنا وهناك أضأت المصباح وأخرجت الكتاب، وتداعي إلى أذني دعاء أمّي الليلي المعتاد قبل أن تخلد إلى النوم، على سائر الأمم التي تتربّص بالعرب والمسلمين وبابنها التعيس خالد بجسده المكتنز الذي تكتنفه كل أمراض العصر والعولمة التي تدخلت حتى في تربية أبنائه، منذ أن جاءوا ينقّبون عن الذهب الأسود في صحرائنا القاحلة ارتشفت من قهوة أمّي رشفة وسرى في جسدي النشاط ثم وضعت الفنجان جانباً وفتحت الكتاب لأقرأ، كان الكتاب للإمام محيي الدين بن عربي، عنوانه “الإسفار عن نتائج الأسفار” وصعقني الإهداء المبيّت سلفاً الذي كتبه زين العابدين “يا خالد.. عندما ترتفع الروح فوق عارية الجسد، يتشابه كل البشر من نسل بني آدم الذي خلق من تراب”.

وطفقت أقرأ في الكتاب باستغراق عميق، نامت أمّي وارتفع غطيطها، ولا أدري ماذا حدث لي؛ هل غفوت أم ماذا..؟! ولكني شعرت فجأة بأن روحي أخذت تتخبّط في سجن جسدي الطيني والمدنّس بالشهوات القديمة، وانطلقت مني كطائر جميل ملوّن بكل ألوان قوس قزح وأخذ يحلّق عالياً، شعرت بأني وسط النجوم التي تبتسم لي من كل جانب، وقبّلت وجه القمر المنير الذي تربّع على عشر السماء؛ فهو ملك الليل دون منازع، نظرت إلى أسفل، كانت الأرض تدور تحتي في بهاء ولكن ليس على قرن ثور كما كان يزعم أبي عندما نجلس سوياً وأنا طفل يافع نتأمّل النجم والشجر يسجدان.

لم يقتنع أبي أن ليس هناك قرن ثور يحمل الأرض حتى بعد عودتي من لندن متخرّجاً من كمبردج ومحاوراتي المارثونية معه، وكان البشر من نسل آدم الذي خُلق من تراب يتجلّون في مرآة قلبي “أمريكيون وسيريلانكيون وصينيون.. ونيجيريون.. وهنود.. وملل من كل نوع ومن كل صنف من الذين يأتون إلى بلادي من كل فج عميق حجيجاً أو كسباً للرزق، يجوسون تحتي كالنمل، كنت أراهم بعين قلبي متشابهين، وأنظر إلى جسدي الذي تركته مستلقياً على الكرسي يتضاءل وقد استحال إلى طفل عارٍ يتكوّر كيوم ولدتني أمّي الطيبة النائمة في الداخل، الطفل الذي رآه جاري التشكيلي البارع ولم أره وأنا المشوّه الذي يرفل في عالم الحس ولا يعرف شيئاً عن عالم المعاني، سامحني يا جاري العزيز..!!.

والآن أتساءل: لماذا كنت لا أراهم هكذا في حياتي الماضية وأنا أتجوّل في بلادهم الرائعة بجواز سفري اللعين، وأراهم في بلادي بهمومهم التي لا أحس بها إطلاقاً؛ كأني روبوت مصنوع في اليابان..؟!.

جاءني صوت زين العابدين السوداني من الجهات الأربع وأنا في تحليقي الشفيف والرائع “يا خالد هل أعجبك سفر الخروج من الجحيم..؟!”.. ردّت روحي المتجردة: «نعم إني اليوم في غاية السعادة...

إذا نزل الروح الأمين على قلبي

تضعضع تركيبي وحن إلى الغيب

فأودعني منه علوماً تقدّست

عن الحدس والتخمين والظن المريب

ففصلت الإنسان نوعين إذ رأت

يقوم به الصفو والتنزيه مع الشوب

فنوع يرى الأرزاق من صاحب الغيب

ونوع يرى الأرزاق من صاحب الجيب

فيعبد هذا النوع أسباب ربه

ويعبد هذا خالق المنع والسيب

فهذا مع العقل المقدّس وصفه

وهذا مع النفس الخسيسة بالعيب

- ولكن أخبرني كيف تعرف أمّي وتعرفك..؟!”..

جاءني صوته الهامس:

- أعرفها من عالم الذر عند مقام.. ألست بربكم..؟!.

كما ترى “.. إن الأرواح جنود مجنّدة؛ ما تعارف منها ائتلف، وما تخالف منها اختلف”.. أضحى الكرسي خالياً تماماً تحتي، إلا بقايا من نطفة من ماء مهين انزلقت من الكرسي وانداحت في التراب، وفي صباح اليوم التالي كان كل شيء قد انتهى ولم يعرف أحد في المدينة أو في البنك أو في الحارة أو في البيت أو الجار الفنان التشكيلي أين مضى خالد؟!! .....

شفرة ابن عربي

عادل محمود الأمين

قاص وروائي سوداني

نشر في الجمهورية يوم 15 - 03 - 2015