(1)

كلّما خطرت لي حكاية ما من حكايات «ألف ليلة وليلة»، خاصة تلك الذاهبة في المناخات الكائنة خلف الأبواب، حيث العوالم «السحرية المرغوبة والإيروتيكية» – مقارنة بكلّ جلافة هذه الواقعية التي نعيش وأرضها الشوكية الجارحة حدّ القتل –؛ تراني أقفز للاستنتاج التالي: أوَلَم تكن تتحلّى بالقِيَم والمُثُل الأخلاقية، تلك المجتمعات التي تخلقت فيها مجمل كتابات «ألف ليلة وليلة»؟ أكانت مجتمعات متفلتة من ضوابط الأعراف والتقاليد؟ أو أنها خَلَت من أديان رسمت لأتباعها دروب الهداية للوصول إلى مرضاة الله و أنواره– بصرف النظر عن الماهيات التي اتصف بها وفقاً لاختلاف ثقافات مَن كتبوا وزادوا وأضافوا؟

أنظرُ إلى مجلدات «الكتاب» الأربعة مرصوصة بـ «احترام» فوق الرفّ الخشبي في خزانة مكتبتي، ويولدُ في أعماقي تساؤلي إنْ كانت ثمّة «رقابة» حَزَّت أطراف حكايات «الكتاب» وقطعت أوصالها، لتتلاءم وذهنية تلك الأزمان السائدة؟ ألم يكن لديهم رجال من فئة «قاضي القضاة» مثلاً، أو صِنف «رقيب الدولة»، يتصدون لـ «هكذا فُحْش وإباحية»، ليعملوا على إصدار فتاوى بالتحريم وإنزال العقوبات القصوى بـ «مرتكبي» كلّ مَن أطلق لخياله العنان فكتبَ، واستمتعَ، وأمْتَعَ، وخَلَّدَ عوالمَ ما تزال البشريّة، بمختلف ثقافاتها، القديمة والحديثة، تقتات على بَذَخ المخيلة/ المخيلات التي تفتقت عنها؟

في هذا الزمن الموبوء بالتباس الفضيلة بالخطيئة داخل فراشٍ واحد، الخالط للإيمان بالكراهية كوجهين لعملة رائجة قيد التداول اليومي، المتقنِّع بالتديُّن لإخفاء جَهالة التعصُّب والتكفير المجّاني والترويج للشخص «الداعية»/ النجم بحسب متطلبات السوق؛ في هذا الزمن العربي السابح خارج مدارات التاريخ واللحظة، كيف لواحد مثلي أن لا يعتبر «ألف ليلة وليلة» أنموذجاً فريداً للحرية؟ الحرية للأفراد في إطلاق مخيلتهم، والحرية للجماعات في تلقي ذلك والتفاعل معه، والحرية للثقافات في مزج عناصرها المتباينة دون إحساس بالدونيّة. نعم؛ فإنْ تُكتب كل تلك الحكايات، وعلى النحو المتعدد الكاشف عن مدى تقبُّل – لا بل تلاقُح والبناء على والتكملة -؛ فما هذا سوى علامة فارقة في التاريخ: ليس في تاريخ الكتابة وحسب؛ إنها علامة فارقة تشير إلى تشارُك كُتّاب مجهولي الأسماء والأمصار – وكذلك «الجندر» (أليست شهرزاد، الحكّاءة كالفيض، أنثى؟) في سَطْر سِفْرٍ هَرَمي البناء (حجر فوق حجر فوق حجر) يشهد على إمكانية أن نكون مؤتلفين مؤلِفين رغم أننا متباينون متباعدون في اللغات وعناصر الثقافة/ الحضارة.

ربما لهذا السبب تحديداً أرى إلى «ألف ليلة وليلة» أنها الرديف الورقي العالي لبرج بابل!

مع فارق أنّ عناصر البرج نهشتها الأيام وحتَّت رياحُها من تماسكه تماماً، بينما حكايات «الكتاب» – أو الكتاب نفسه، بالأحرى – يتجدد في ولاداته المتكررة كلّما تقادمت عليه الأيام والعصور!

أهذه واحدة من معجزات «ألف ليلة وليلة»؟

(2)الإنسانيةُ رَجُلٌ وامرأة

هكذا منذ الخليقة. منذ آدم/ الرجل الأوّل، وحواء/ المرأة الأولى.

ثم توالدت العوالم تلو العوالم: بخطاياها وفضائلها ورذائلها وجمالياتها الباهرة وقُبحها الشائه وغِناها الفاحش وفقرها المدقع وعدالة حُكّامها وظُلم سلاطينها ومؤامرات دُهاتها ومكائد رعاعها وأكاذيب كِبارها وزيف أكابرها، إلخ. إنها الأرض المفتوحة، الخصبة لجميع حكايات «ألف ليلة وليلة» المكتوبة الماثلة بين أيدينا هذه اللحظة. لكنها، في الوقت نفسه، الأرض البِكْر، غير المكتشَّفَة بعد، التي تنتظر منّا (نحن كُتّاب القصص والروايات في هذا الآن وكلّ أوان) أن نقلبها فنحرثها لنستخرجَ من ترابها/ التِبْر ما نضيفه لهذا «السِفْر الممتدّ المتمدد» المُسَمَّى «ألف ليلة وليلة». عندها؛ إنما نؤكد جميعاً أننا بأعمالنا هذه إذ نقذف بالكتاب إيّاه عبر الزمن ليعبره بسلاسة نكون، في الحقيقة، عابرين للزمن أيضاً: على غِراره، ومعه، وفي أوراقه التي أضفناها، ولدى جميع مَن سوف يتصفحونه.. فيتصفحوننا!

كتّابٌ نحن.

رجالٌ ونِساء.

نحبّ ونكره. نعشق وتتحطم قلوبنا. نسامح ونحقد. نصفح بلا حساب، ونصفع بلا هوادة. أيّ مخلوقات نحن؟ أعني: هذه الإنسانية. أيّ كائنات تحمل في جوهرها بذرةَ التناقض والالتباس؟

أجَل؛ إنها بذرة التناقض والالتباس ما نشترك فيه ونتفق عليه، ولهذا السبب الأوّل الأوّلي المبدئي نتطاحن في الحياة عليها، وتطحننا الحياةُ بحيوية هذا التناقض/ الجوهر وجاذبية نداءاته العميقة. نحيا ذلك كلّه فنكتبه، نكتب ذلك كلّه فنحيا ونحياه! أهذه هي معادلتنا، حقاً، على أضواء قراءاتنا المتعددة العديدة بعدد الملايين؟ رجالاً ونساءً. راغبين ومرغوبين. محبين ومحبوبين. عُصاة وخاضعين. بكلّ الصِفات الإنسانية التي جُبِلنا من ترابها، وكذلك: الصِفات الإنسانية التي حَلّقنا في سماوات المخيلة التي ولدت معنا.

إذا كانت الإنسانية ذلك كلّه معاً في جبلة واحدة، أوَليست «ألف ليلة وليلة» بسحر حكاياتها المحمولة على أجنحة الخيال الطَلْق، سوى الترجمة الأمينة لأمنياتنا غير المتحققة؟ ولرغائبنا الممنوعة؟ ولأحقادنا الدفينة؟ وللبشاعات التي نخفيها خلف أقنعتنا الجميلة؟ وللقديسين المتوارين في قلوب خُطاة لعبت صُدَف المصائر في رسم حيواتهم.. أو العكس!

هل حكايات «ألف ليلة وليلة» (آخذين بالاعتبار سيف شهريار الدموي القاتل بظلّه المسلط على عنق شهرزاد المرتجف) ليست إلّا مجموعة كوابيسنا القاذفة لنا خارج فراشنا، أم لا تعدو مجرد أحلامنا وقد صبغنا بعضاً منها بلون الورد؟ وأحياناً: بلون الورد الجوري الأحمر كالدم؟

مجرد خاطرة عبرت ربما تستحق برهة توقُف، فلا ندعها تعبر دون أثَر.

(3)كيف لي أن أفهم مسألة التسلية بتتابع الحكايات والحبكة السلسة إذ نقرأها يافعين، ثم يأتي علينا وقتٌ نكبر فيه فنشيخ، فلا نجد في الحكايات نفسها إلّا تلك «الحِكَم» وقد أزحنا طبقة التراب عن عمق من أعماقها؟ ترافقنا في محطّات حياتنا. تسلينا، لكنها تغمز لنا في محطّة أخرى وكأنها امرأة مغناج، وتشير بإصبعها إلى جزء من جسدها «المستور»، فنعاينُ فِتنة تلتمع لم تكن مقروءة من قبل.

إنها مسألة الفارق الأكيد بين قراءتين، وأكثر فأكثر، للنصّ/ الحكاية؛ وإنها حالة الشباب المتجدد وقد اكتسبَ خبرة حياة. كما أنها، إذا ما قمنا بتوسيع دائرة القراءة، تكشف الفارق الأكيد بين قراءتنا نحن أبناء الشرق المُبتلى بالغبار من جهة، وأولئك القُرّاء الذين حين وقعوا على «ألف ليلة وليلة» في الغرب البارد المحافظ، في لحظة اكتشافهم للكتاب وترجمتهم المبهورة به، تفاعلوا مع الحكايات نفسها على نحوهم هم. وأيضاً، ثمة ما يمكن لي معاينتها كـ «انزياحات» تنال الحكاية الواحدة، عند إجراء القراءة، وفقاً للّحظة الاجتماعية. ففي مجتمع عربيّ يعيشُ مرحلة تغريب وتغييب مقصود للوعي، وتكريساً للبُعد الواحد في رؤيته لنفسه وللعالم آخذاً بتطبيق مفهوم «الصورة النَمَطية»؛ لا تكون «ألف ليلة وليلة» سوى حالة تعويض عمّا يفتقده في واقعه المسطَّح. ولعلّها حالة حنين وأنين لِماضٍ افتراضيّ من المستحيل استعادته إلّا بوصفه خيالاً متخيلاً يداعبُ ويثيرُ لكنه لا يبلغ بالمرء ذروةَ الجسد المنتشي بالجسد الواقعي!.

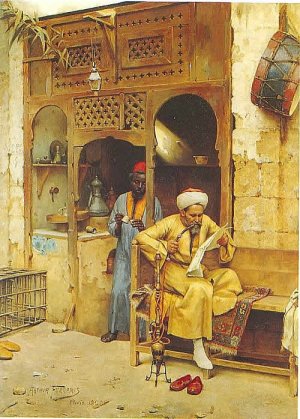

كان الغرب، عند اكتشافه للكتاب، غرباً مقفَلاً على نَمَط عَيشٍ باتَ خانقاً، فوجد في الحكايات شرقاً مشرقاً مفتوحاً على كلّ ما كان يحتاجه ليتجدد! ليتجدد في تخصيب المخيلة، ليتجدد في طموحه لاكتشاف «الآخر»، ليتجدد في نهب كنوز ذاك الشرق الملتهب والاحتفاظ بها لنفسه! رَحّالة أشبه بالحجيج، مزيج من مؤرخين هواة، ولصوص آثار، وفنانين سئموا قتامة سماواتهم فشقوا لأنفسهم (ولفنّهم في المقام الأوّل) دروبَ الشمس وظلالها المتحركة على نحوٍ تبدو الحياة وكأنها، هي نفسها، الأحلام وقد تجسدت!

بناءً على هذا، لن تكون قراءاتنا لحكايات الكتاب، ولوحات رسّامينا، وكتابات كتّابنا موضع اتفاق وتفاهم مع جمهور قرائهم، ورسّاميهم، وكتّابهم. غير أنّ هذا لا يعني، في الوقت نفسه، أننا نتناقض أو ننكر وجاهة الاستنباطات الآتية جرّاء تفاعلاتهم مع الكتاب بكليته الثقافية والمعرفية. وربما تكمن مسألة الاتفاق والاختلاف في زاوية الرؤية/ الرؤيا، وهذه بدورها مسألة أجدها تستحق كلّ الضرورة للتدقيق فيها. ندقق لكي نفهم «الآخر»، مثلما يعمل هو على فهمنا كـ «آخر» بالمقابل منه.

غير أنّ المفارقة المقلقة، والحرجة تحديداً، تتمثّل في سيادة الصورة النَمَطية لدى الطرفين عن الطرفين.

فلا نحن من سلالة شخصيات «ألف ليلة وليلة»، وليس عالمنا ملوّناً وغامضاً، ونساؤنا لسن من وراء أستارٍ مُغَلّفة ببخور الجنس وسُحُب الحشيش، ولا حياتنا آسرة ساحرة، إلخ. والغرب أيضاً ليس كلّه حرّاً متحرراً بناءً على حبسنا له داخل أطار «الصورة النمطية» إيّاها.

وأخيراً: إنّ الجمال المتأتي عن «ألف ليلة وليلة» ينبع من أنّها تقبع في كتابٍ هو محلّ اتفاق وإجماع عند أطراف العالم بأجمعه. وأنّه، بذلك، باتَ كتاب العالم.

كلّما خطرت لي حكاية ما من حكايات «ألف ليلة وليلة»، خاصة تلك الذاهبة في المناخات الكائنة خلف الأبواب، حيث العوالم «السحرية المرغوبة والإيروتيكية» – مقارنة بكلّ جلافة هذه الواقعية التي نعيش وأرضها الشوكية الجارحة حدّ القتل –؛ تراني أقفز للاستنتاج التالي: أوَلَم تكن تتحلّى بالقِيَم والمُثُل الأخلاقية، تلك المجتمعات التي تخلقت فيها مجمل كتابات «ألف ليلة وليلة»؟ أكانت مجتمعات متفلتة من ضوابط الأعراف والتقاليد؟ أو أنها خَلَت من أديان رسمت لأتباعها دروب الهداية للوصول إلى مرضاة الله و أنواره– بصرف النظر عن الماهيات التي اتصف بها وفقاً لاختلاف ثقافات مَن كتبوا وزادوا وأضافوا؟

أنظرُ إلى مجلدات «الكتاب» الأربعة مرصوصة بـ «احترام» فوق الرفّ الخشبي في خزانة مكتبتي، ويولدُ في أعماقي تساؤلي إنْ كانت ثمّة «رقابة» حَزَّت أطراف حكايات «الكتاب» وقطعت أوصالها، لتتلاءم وذهنية تلك الأزمان السائدة؟ ألم يكن لديهم رجال من فئة «قاضي القضاة» مثلاً، أو صِنف «رقيب الدولة»، يتصدون لـ «هكذا فُحْش وإباحية»، ليعملوا على إصدار فتاوى بالتحريم وإنزال العقوبات القصوى بـ «مرتكبي» كلّ مَن أطلق لخياله العنان فكتبَ، واستمتعَ، وأمْتَعَ، وخَلَّدَ عوالمَ ما تزال البشريّة، بمختلف ثقافاتها، القديمة والحديثة، تقتات على بَذَخ المخيلة/ المخيلات التي تفتقت عنها؟

في هذا الزمن الموبوء بالتباس الفضيلة بالخطيئة داخل فراشٍ واحد، الخالط للإيمان بالكراهية كوجهين لعملة رائجة قيد التداول اليومي، المتقنِّع بالتديُّن لإخفاء جَهالة التعصُّب والتكفير المجّاني والترويج للشخص «الداعية»/ النجم بحسب متطلبات السوق؛ في هذا الزمن العربي السابح خارج مدارات التاريخ واللحظة، كيف لواحد مثلي أن لا يعتبر «ألف ليلة وليلة» أنموذجاً فريداً للحرية؟ الحرية للأفراد في إطلاق مخيلتهم، والحرية للجماعات في تلقي ذلك والتفاعل معه، والحرية للثقافات في مزج عناصرها المتباينة دون إحساس بالدونيّة. نعم؛ فإنْ تُكتب كل تلك الحكايات، وعلى النحو المتعدد الكاشف عن مدى تقبُّل – لا بل تلاقُح والبناء على والتكملة -؛ فما هذا سوى علامة فارقة في التاريخ: ليس في تاريخ الكتابة وحسب؛ إنها علامة فارقة تشير إلى تشارُك كُتّاب مجهولي الأسماء والأمصار – وكذلك «الجندر» (أليست شهرزاد، الحكّاءة كالفيض، أنثى؟) في سَطْر سِفْرٍ هَرَمي البناء (حجر فوق حجر فوق حجر) يشهد على إمكانية أن نكون مؤتلفين مؤلِفين رغم أننا متباينون متباعدون في اللغات وعناصر الثقافة/ الحضارة.

ربما لهذا السبب تحديداً أرى إلى «ألف ليلة وليلة» أنها الرديف الورقي العالي لبرج بابل!

مع فارق أنّ عناصر البرج نهشتها الأيام وحتَّت رياحُها من تماسكه تماماً، بينما حكايات «الكتاب» – أو الكتاب نفسه، بالأحرى – يتجدد في ولاداته المتكررة كلّما تقادمت عليه الأيام والعصور!

أهذه واحدة من معجزات «ألف ليلة وليلة»؟

(2)الإنسانيةُ رَجُلٌ وامرأة

هكذا منذ الخليقة. منذ آدم/ الرجل الأوّل، وحواء/ المرأة الأولى.

ثم توالدت العوالم تلو العوالم: بخطاياها وفضائلها ورذائلها وجمالياتها الباهرة وقُبحها الشائه وغِناها الفاحش وفقرها المدقع وعدالة حُكّامها وظُلم سلاطينها ومؤامرات دُهاتها ومكائد رعاعها وأكاذيب كِبارها وزيف أكابرها، إلخ. إنها الأرض المفتوحة، الخصبة لجميع حكايات «ألف ليلة وليلة» المكتوبة الماثلة بين أيدينا هذه اللحظة. لكنها، في الوقت نفسه، الأرض البِكْر، غير المكتشَّفَة بعد، التي تنتظر منّا (نحن كُتّاب القصص والروايات في هذا الآن وكلّ أوان) أن نقلبها فنحرثها لنستخرجَ من ترابها/ التِبْر ما نضيفه لهذا «السِفْر الممتدّ المتمدد» المُسَمَّى «ألف ليلة وليلة». عندها؛ إنما نؤكد جميعاً أننا بأعمالنا هذه إذ نقذف بالكتاب إيّاه عبر الزمن ليعبره بسلاسة نكون، في الحقيقة، عابرين للزمن أيضاً: على غِراره، ومعه، وفي أوراقه التي أضفناها، ولدى جميع مَن سوف يتصفحونه.. فيتصفحوننا!

كتّابٌ نحن.

رجالٌ ونِساء.

نحبّ ونكره. نعشق وتتحطم قلوبنا. نسامح ونحقد. نصفح بلا حساب، ونصفع بلا هوادة. أيّ مخلوقات نحن؟ أعني: هذه الإنسانية. أيّ كائنات تحمل في جوهرها بذرةَ التناقض والالتباس؟

أجَل؛ إنها بذرة التناقض والالتباس ما نشترك فيه ونتفق عليه، ولهذا السبب الأوّل الأوّلي المبدئي نتطاحن في الحياة عليها، وتطحننا الحياةُ بحيوية هذا التناقض/ الجوهر وجاذبية نداءاته العميقة. نحيا ذلك كلّه فنكتبه، نكتب ذلك كلّه فنحيا ونحياه! أهذه هي معادلتنا، حقاً، على أضواء قراءاتنا المتعددة العديدة بعدد الملايين؟ رجالاً ونساءً. راغبين ومرغوبين. محبين ومحبوبين. عُصاة وخاضعين. بكلّ الصِفات الإنسانية التي جُبِلنا من ترابها، وكذلك: الصِفات الإنسانية التي حَلّقنا في سماوات المخيلة التي ولدت معنا.

إذا كانت الإنسانية ذلك كلّه معاً في جبلة واحدة، أوَليست «ألف ليلة وليلة» بسحر حكاياتها المحمولة على أجنحة الخيال الطَلْق، سوى الترجمة الأمينة لأمنياتنا غير المتحققة؟ ولرغائبنا الممنوعة؟ ولأحقادنا الدفينة؟ وللبشاعات التي نخفيها خلف أقنعتنا الجميلة؟ وللقديسين المتوارين في قلوب خُطاة لعبت صُدَف المصائر في رسم حيواتهم.. أو العكس!

هل حكايات «ألف ليلة وليلة» (آخذين بالاعتبار سيف شهريار الدموي القاتل بظلّه المسلط على عنق شهرزاد المرتجف) ليست إلّا مجموعة كوابيسنا القاذفة لنا خارج فراشنا، أم لا تعدو مجرد أحلامنا وقد صبغنا بعضاً منها بلون الورد؟ وأحياناً: بلون الورد الجوري الأحمر كالدم؟

مجرد خاطرة عبرت ربما تستحق برهة توقُف، فلا ندعها تعبر دون أثَر.

(3)كيف لي أن أفهم مسألة التسلية بتتابع الحكايات والحبكة السلسة إذ نقرأها يافعين، ثم يأتي علينا وقتٌ نكبر فيه فنشيخ، فلا نجد في الحكايات نفسها إلّا تلك «الحِكَم» وقد أزحنا طبقة التراب عن عمق من أعماقها؟ ترافقنا في محطّات حياتنا. تسلينا، لكنها تغمز لنا في محطّة أخرى وكأنها امرأة مغناج، وتشير بإصبعها إلى جزء من جسدها «المستور»، فنعاينُ فِتنة تلتمع لم تكن مقروءة من قبل.

إنها مسألة الفارق الأكيد بين قراءتين، وأكثر فأكثر، للنصّ/ الحكاية؛ وإنها حالة الشباب المتجدد وقد اكتسبَ خبرة حياة. كما أنها، إذا ما قمنا بتوسيع دائرة القراءة، تكشف الفارق الأكيد بين قراءتنا نحن أبناء الشرق المُبتلى بالغبار من جهة، وأولئك القُرّاء الذين حين وقعوا على «ألف ليلة وليلة» في الغرب البارد المحافظ، في لحظة اكتشافهم للكتاب وترجمتهم المبهورة به، تفاعلوا مع الحكايات نفسها على نحوهم هم. وأيضاً، ثمة ما يمكن لي معاينتها كـ «انزياحات» تنال الحكاية الواحدة، عند إجراء القراءة، وفقاً للّحظة الاجتماعية. ففي مجتمع عربيّ يعيشُ مرحلة تغريب وتغييب مقصود للوعي، وتكريساً للبُعد الواحد في رؤيته لنفسه وللعالم آخذاً بتطبيق مفهوم «الصورة النَمَطية»؛ لا تكون «ألف ليلة وليلة» سوى حالة تعويض عمّا يفتقده في واقعه المسطَّح. ولعلّها حالة حنين وأنين لِماضٍ افتراضيّ من المستحيل استعادته إلّا بوصفه خيالاً متخيلاً يداعبُ ويثيرُ لكنه لا يبلغ بالمرء ذروةَ الجسد المنتشي بالجسد الواقعي!.

كان الغرب، عند اكتشافه للكتاب، غرباً مقفَلاً على نَمَط عَيشٍ باتَ خانقاً، فوجد في الحكايات شرقاً مشرقاً مفتوحاً على كلّ ما كان يحتاجه ليتجدد! ليتجدد في تخصيب المخيلة، ليتجدد في طموحه لاكتشاف «الآخر»، ليتجدد في نهب كنوز ذاك الشرق الملتهب والاحتفاظ بها لنفسه! رَحّالة أشبه بالحجيج، مزيج من مؤرخين هواة، ولصوص آثار، وفنانين سئموا قتامة سماواتهم فشقوا لأنفسهم (ولفنّهم في المقام الأوّل) دروبَ الشمس وظلالها المتحركة على نحوٍ تبدو الحياة وكأنها، هي نفسها، الأحلام وقد تجسدت!

بناءً على هذا، لن تكون قراءاتنا لحكايات الكتاب، ولوحات رسّامينا، وكتابات كتّابنا موضع اتفاق وتفاهم مع جمهور قرائهم، ورسّاميهم، وكتّابهم. غير أنّ هذا لا يعني، في الوقت نفسه، أننا نتناقض أو ننكر وجاهة الاستنباطات الآتية جرّاء تفاعلاتهم مع الكتاب بكليته الثقافية والمعرفية. وربما تكمن مسألة الاتفاق والاختلاف في زاوية الرؤية/ الرؤيا، وهذه بدورها مسألة أجدها تستحق كلّ الضرورة للتدقيق فيها. ندقق لكي نفهم «الآخر»، مثلما يعمل هو على فهمنا كـ «آخر» بالمقابل منه.

غير أنّ المفارقة المقلقة، والحرجة تحديداً، تتمثّل في سيادة الصورة النَمَطية لدى الطرفين عن الطرفين.

فلا نحن من سلالة شخصيات «ألف ليلة وليلة»، وليس عالمنا ملوّناً وغامضاً، ونساؤنا لسن من وراء أستارٍ مُغَلّفة ببخور الجنس وسُحُب الحشيش، ولا حياتنا آسرة ساحرة، إلخ. والغرب أيضاً ليس كلّه حرّاً متحرراً بناءً على حبسنا له داخل أطار «الصورة النمطية» إيّاها.

وأخيراً: إنّ الجمال المتأتي عن «ألف ليلة وليلة» ينبع من أنّها تقبع في كتابٍ هو محلّ اتفاق وإجماع عند أطراف العالم بأجمعه. وأنّه، بذلك، باتَ كتاب العالم.