قبل عام، فُزت في مسابقة توظيف وصِرتُ ممّن يُمكنهم الاحتفال بعيد العمّال. لحدّ ذلك اليوم، كنتُ أظنّ أنّ الفوز في مسابقة توظيف كان كافيا لكي يعمل الإنسان ويعيش بسلام إلى النهاية...لكنّي كنت مُخطئا. وهذه مذكراتي باختصار، وقد كتبتُها طوال قرابة عام من العمل في وظيفتي الأولى.

قبل 320 يوم

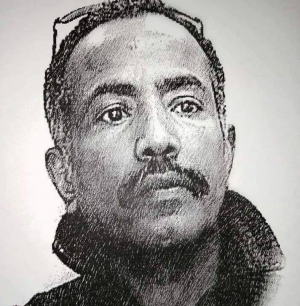

أنا سبعاوي أمين، أحد الفائزين الثلاثة في مسابقة مهندسي الكيمياء التي نظّمها مجمّع مصانع الأسمدة، لصالح بعض وحداته الإنتاجية. وهذا تعزيزا لطاقم مهندسيه وتجديدا له، بعدما صارت سُمعته عرضة للتآكل. فالمصنع يرمي النفايات في النهر الذي يشرب سكّان القرية ويصطادون منه. والمصنعُ يُنتج السماد الكيماوي الذي يُسمّم المزروعات.

أوّل يوم عمل، عند الدخول، دشّن اليومَ مناضلو منظمة "السلام الأخضر"، وهم يحملون اللافتات ويصرخون بصوتٍ مُوحّد، أمام البوابةِ المُغلقةِ في وجوههم. استمرّيتُ في النظر إليهم، وقد كانوا ينظرون إليّ شزرا، بل يُوجّهون إلينا أنظارهم نحن العمّال الثلاثة الجُدد. نظرتُ إليهم بابتسامة واثقة تقول: "لا تقلقوا بعد اليوم، أتى المهندسون، وسيتغيّر حال هذه المؤسسة جذريا". ولم تُغيّر ابتسامتي من نظرتهم شيئا...

استقبلَنا مسؤول التواصل. قادنا إلى مكتب كبير، مملوء...بكلّ شيء. مكتبُه يُمثّل كلّ ما يتعلّق بالشركة. صور وتذكارات وجوائز في جهة. بدلات خاصة بالعمل ولوائح تُبيّن قواعد السلامة في جهة أخرى.. كراسي وطاولات للاجتماعات.. هاتف لا يتوقّف عن الرنين.. سجلّات ودفاتر وأوراق ووثائق بعضها تتدلّى من فوق المكتب هرباً. كنتُ أدير رأسي أتطلّع إلى ما حولي لدقائق. كان مسؤول التواصل فيها مشغولا، مجيبا لعامل، مستقبلا لزائر من الخارج، متلقّيا اتصالا عبر الهاتف، موقِّعاً على بعض الوثائق الاستعجالية، ثمّ داعيا السكرتيرة لأخذها...أشبعتُ فضولي وأنفقتُ بعض التوتّر حتّى كاد ينفد...

قبل 310 يوم

بدأتُ العمل فعليا قبل أسبوع، بعدما أمضيت يومين في التعرف على العمل ونظامه...وضعوني في مخبر تأكيد الجودة. من المفروض أن أُحلّل عيّنة من كلّ شُحنة سماد. ونحنُ نصنع أنواعا مختلفة منه. وكلّه كيماوي.

قبل الانضمام إلى المصنع كانت لي آرائي الخاصة ولم تكن مؤيدة لهذا النوع من المنتوجات، والآن صرتُ أنا من يمضي على جودتها. يا لسخرية الأقدار! نتعلّل بندرة الوظائف لتطييب الضمير وننجح غالبا لكن ليس دائما...منذ توظّفتُ لا أزال كلّ يوم أكتشف شيئا جديدا، وكأنّ عيني تتفتّحان شيئا فشيئا وقد انتقلتا من الظلام إلى النور، هذا إذا افترضنا أن العمل نور والبطالة ظلام دامس. نعم إذا افترضنا... وقد لاحظتُ منذ يومين شيئاً مُلفتا، ولم أُعِره أهمية، فوتيرة العمل المضنية، وعُزلتي النسبية في المخبر، جراء طبيعة العمل، تجعلني لا أختلط كثيرا بالزملاء في كلّ الأقسام. إلّا ما تبقّى لي من أوقات الغداء التي نمضيها في المؤسسة. فأنا أتغدى رفقة زميليّ سمير وعلي، حديثيّ التوظيف مثلي، ثمّ نمشي قليلا معا ونختلط ببقية العمّال.

لم أر الكثير من المؤسسات، على الأقل من الداخل. ونظراً لما رأيتُه هنا، فالتحفيز غائب. فأنت لا تكادُ تنظر إلى وجه من الوجوه إلّا وظننتَ صاحبه قد أكل السماد الذي يُنتجُه. الملامح مُقفرة والعيون مُنفرة. نعم، هذه الملامح المتشابهة وشيء آخر قفز إلى عينيّ.. إنّه قاسم مشترك آخر.. فجميعُهم صُلع..ولا شعرة واحدة على رؤوسهم. تذكرتُ مسؤول التواصل، لم يكن أصلع، إنّه الاستثناء الوحيد والسكرتيرات كذلك، على ما أظنّ... وبقيت أنا وزميليّ كبقعة بيضاء وسط السواد الأعظم من العمّال حليقي الرأس.

سألتُ سمير وعلي مُستغربا: "هل تلاحظان ما ألاحظ؟ "

وأومأتُ لهما بإشارات ذات معنى. وأجاباني إجابة مشتركة بإيماءة ليس لها معنى. يبدو أنّهما يقصدان النفي.

"ألا تلاحظان أنّ جميع العمّال بلا شعر؟" سألتهما متعجبّا حاثّا ذاتيهما الخاملتين إلى التجاوب.

" وأين العجب؟ ألم تر أبدا شخصا أصلعا؟" سألني سمير.

أجبت: "رأيت... والمشكل لا يكمُن هنا؟! ألا ترون أنّ الجميع سيان.. هذا لا يُعقل!"

"وما دخلُك فيهم يا أخي. اعمل واتركهم في حالهم. بعد سنين سيتقدم بك العمر وستصير مثلهم..أنت نفسُك قد فقدتَ كثيرا من شعرك..." هاجمني علي، متوقّعا أنّي سأخسر البعض من عجرفتي، وقد تحقق له ذلك...

"ربّما هو على حقّ، الكثير من الأشياء الأخرى المهمّة تستحقّ الحديث عنها...مثل هذا السماد القاتل الذي أُمضي على جودته!". قلتُ في نفسي.

عُدتُ أدراجي إلى المخبر، مررتُ على مجموعة من العمال يشربون القهوة، سلّمتُ عليهم، ردّوا بحفاوة. الجميع يخرج فرِحاً من المطعم، لعلّ الغداء أسعد وقت في اليوم. الجميع يُحبّونه. وجبة الغداء أثارت إعجابي، كما أثارت إعجابهم. ولهذا تجدهم جميعهم يتكدسون أمام المطعم قبل نصف ساعة، ويخرجون منه مبتسمين نحو إبريق القهوة مباشرة. لعلّ هذا الوقت هو صُلبُ اليوم وتحفيز العمال الوحيد...

قبل 300 يوم

في بداية يوم ربيعي، من شهر أفريل، عند مدخل المؤسسة صادفتنا جموع المتظاهرين كالعادة. كنّا ندخل فرادى وجماعات، وكانوا يحملون لافتات مُندّدة كعادتهم. وعلى غير العادة راحوا يستهزؤون من العمّال، ثمّ نظروا إلينا نحن العمّال الثلاثة الجدد، قائلين: "ستصيبكم لعنة الصلع قريبا. لن تهربوا من مصيركم الأقرع".

لطالما كنتُ أحترمهم لكن في ذلك اليوم لم أستطع تمالك نفسي، فاستشطتُ غضبا وهرولتُ إليهم ثمّ انفجرتُ أمامهم قائلا: "ألا تستحون من أنفسكم؟ كيف تُعيِّرونهم بهذه الصفة؟ هل أنتم مرضى أم مجانين؟"

فأجابني أحدهم ضاحكا ومستغربا وواثقا في الوقت نفسه: "يا أيّها الكتكوت، يا عامل السماد الجديد. ألا تعرف؟ إنّه ليس صلعا طبيعيا، إنّه عقاب من الله".

أحسستُ بنوع من الغرابة وإحساس يُشبه الخوف غير المبرر. تراجعتُ نحو المدخل على وقع أصواتهم التي راحت ترتفع معاً:" عقاب الله..عقاب الله..عقاب الله".

لم يكن العمّال سعداء بالنُعوت التي صاروا يسمعونها صباح مساء أمام المدخل. وعَلَت همهمة مُبهمة بين العمّال وهم يدخلون، فيما يشبه الاستنكار، ثمّ سرعان ما تضاءلت واختفت كأنّ شيئا لم يكُن. دخلتُ مع الداخلين، توجّهت إلى المخبر، ولبستُ بدلة العمل الخاصّة. رُحتُ أعيد شريط الأحداث للوراء. وسألتُ نفسي: "ماذا يقصدُ ذلك الشخص بقوله: عقاب الله"...

قبل 285 يوم

بدأ اليوم بنفس الروتين، نفس الأشخاص، نفس اليوم بحذافيره.. تقريبا، إلاّ تغيير واحد، ولم يكُن قابلا للتجاهل. جاءني سمير وعلي بعيّنتي سماد، وقد حلقا رأسيهما كليّة، فمن غير المعقول أن يقرر شعرُهم أن يطير في نفس الوقت، وفي هذا الوقت القصير. بين يوم الخميس حيث كانا بكامل قدراتهما "الشَعْرية" وبين هذا اليوم، عطلة الأسبوع فقط. سألتهما بتهكّم: "فهمتُما قصدي؟ أم أُذكّركما بسؤالي القديم الذي لم يُثِــر غرابتكما؟"

"يبدو أنّك لن تفهم!". أجابني سمير متعجبا وهو يُقدّم لي إحدى العيّنات لأفحصها، ثم قال لي: "من فضلك امضِ سريعا، مدير التسويق ينتظر ليأخذ الوثيقة الممضاة، إحدى الشحنات تصدرُ الآن من المؤسسة..."

"حسنا..حسنا..لا عليك..سيجيبني علي" قلتُ وأنا أحلل العينة. وسريعا أمضيتُ وأعطيته الوثيقة. ذهب سمير بالوثيقة وبقي علي الذي أعطاني العيّنة الخاصّة به. قلت له: "وهل هذه العيّنة مستعجلة أيضا؟". أجابني: "لا".

"جميل. أخبرني؟ هل يتعلق حلق الشعر بإجراء يخصُّ إجراءات العمل في الورشة. أم هو بروتوكول خاصّ لم أسمع به؟" سألت علي.

" يبدو أنّ المخبر يعزلك عن مادّة كيماوية تُسبب الحكّة وقد أصابتنا جميعا. ولهذا فأنت لا تُحسُّ بما نُحسّ ولا تشكو ممّا نشكو ولا تعاني ممّا نعاني". أجابني علي.

"وهل تعتبر الصلع معاناة؟" سألته.

"لست أقصدُ الصلع بل الحكّة، وقد تطلّب الأمر نزع الشعر لاستعمال المرهم على جلد الرأس". أجاب علي. فطارت يمامات الحيرة، بعيدا عن شجرة فضولي المُتشعّبة الأغصان...

سهوتُ للحظات كان عقلي ينسجُ القصّة كاملة. خيط الصلع، خيط المواد الكيماوية، وخيط العقاب...إلى أن رنّ هاتف المخبر، وأجبتُ. "نحتاج علي سريعا في الورشة" صَدح صوتٌ جهوري من وراء ماكينة إنتاج. وذهب علي. تساءلتُ: "لماذا لا نغيّر تركيبة السماد ببساطة، نازعين منها ما يضرّ، لنرتاح من وجع الرأس وحكّة الرأس؟!"

قبل 260 يوم

وصلَت البارحة هيئة البيئة، كان الجوّ في الخارج محتقنا، رغم الحرّ. أتَوا بالشمسيات وواصلوا اعتصامهم، وفي الداخل تدور الدواليب بلا توقف. لقد كان بمثابة انتصار لأولئك المتظاهرين أن تأتي هذه البعثة من العاصمة، لافتكاك بعض الانتصارات البيئية الخضراء...وفعلَت بحقّ، فقد نصّبَت معايير جديدة في طرح الفضلات وفي نوعية المواد المستعملة في المصنع.

بدوتُ سعيدا، رغم بعض الحكّة في رأسي التي بدأتني منذ أيام. فقد أخَذَت بعض البقع الحمراء الصغيرة تحتلّ جسمي. وقد ذهبتُ إلى طبيب المؤسسة، وقال لي: "احلق رأسك". لا أدري لماذا لا أسمع شيئا كهذا خارج المؤسسة؟ هل أنا في عالم حلق الرؤوس، أي عالم عجائب هذا؟! رغم ذلك اشتريتُ المُرهم، مرغم أخوك لا بطل. واشتريت دواءً آخر للحساسية، وتناولتُه، أمّا المرهم فتركتُه ينتظر دوره...

قبل 240 يوم

هذا اليوم كان فاصلا في حياتي الفكرية والمنطقية والفلسفية والعملية...استدعاني مسؤول التواصل لمكتبه. وأنا ذاهب لمكتبِه، ظننتُ أنّ في الأمر علاقة بالمعايير الجديدة. فقد كانت مُكلّفةً للإنتاج، لكنّها كانت مفيدة صحيّا وبيئيا. وقد كانت أيامي في المؤسسة تتحسّن ورضاي على عملي يزداد، وحساسيتي تختفي...لكنّ شيئا ممّا تخيّلته لم يكن.

جلستُ، تركني لمدّة أنتظر وأنا جالس. راح يدور ويدور ثم حمل الهاتف وراح يثور ويثور، ثمّ تهالك على المكتب وقال لي: "يا سي أمين لديك مشكلة تواصل".

"لم أفهم سيّدي؟" أجبتُه متفاجئا.

ردّ على تساؤلي بملامح واثقة جدا: " يا مُهندسنا الكيميائي، لقد زُرتَ الطبيب منذ أيام اليس كذلك؟"

"نعم" أجبت.

" وكنت تشكو من الحساسية؟" يواصل الهجوم.

"نعم"

"فلِمَ لم تحلق رأسك؟" يهاجم أكثر.

أتذكّر قول أبي: "فهم السؤال نصف الجواب"، لم أفهم السؤال! فالسؤال خاطئ وجوابه سيكون خاطئا ومُكلّفا. ولهذا قرّرت تفاديه.

" لقد صِرتُ أفضل حالا منذ غيّرنا معايير الإنتاج". أجبتُه مُتذاكيا.

" هل نظرتَ في حال العمال الآخرين؟ هل تغيَّرَتْ؟". سألني.

"لا!"

"هل فعل صديقاك مثلك...ذكِّرني باسميهما" يسأل بحزم رافعا حدّة كلامه.

"تقصد سمير وعلي؟". أجبتُه محاولا مجاراته علّني أفهم.

" نعم. لقد حلقا رأسيهِما أليس كذلك؟"

"نعم. لكنّي سألتُ إذا كان الأمر يتعلق بقانون أو إجراء فلم أفتكّ جوابا من أحد..."

هنا أخطأتُ، لمــَّا رُحتُ أبرر اللامنطقي بالمنطقي...

"هل تعرف مشكلتك؟ هذه هي مشكلتك أنت تسأل كثيرا..." أخبرَني المسؤول بتعالٍ، يوحي بأنّه يستعمل وسيلة علمية كالأشعة السينية لمعرفة دواخل النّاس، حتّى كِدتُ أُصدِّقه.

لم أجِد ردّا. لا أتذكر أنّنا أضفنا كلمة أخرى. إلّا أنّه خمد مباشرة بعد ثورته تلك، وخرجتُ من المكتب، أحاول الإجابة عن أسئلتي الداخلية الكثيرة. في ذلك اليوم، وجدتُ نفسي بعد ثلاثين سنة من الوجود، في وضع جديد، أجيبُ عن أسئلة بديهية، يُجيب عنها طفل...رغم أنّ أحدا من العمّال لم يُجب عنها تقريبا...

قبل 238 يوم

أتاني أحد العمّال، وقد كُنتُ أسمّيه في ذهني ب "البشوش". إنّه شخص حليق الرأس مثل الآخرين، يقترب من التقاعد، أبيض اللحية، خليّة نموذجية في جسد هذه المؤسسة. فهو يندمج مع العمّال جيّدت، ولا تراه الا وهم حوله يمرحون. كُنت في السابق أتساءل: "كيف يصير الشخص "سوبر عامل" هكذا؟ هو جزء من المؤسسة والمؤسسة جزء منه. وقد كُنتُ أراه مثالا للاندماج، عكسي تماما. إلى حدّ هذا اليوم، فقد جاءني وأغلق الباب، ولم يكن بحوزته عيّنة يقيس جودتها. وإنّما قال لي:

" هل تعرف بأنّ مقابلتك مع مسؤول التواصل، ذاعت بين العمّال...لا تسألني كيف... المهم كلّنا نعلم بما جرى بينكما. ولكنّي هنا لأخبرك بأني كنتُ مثلك يوما. وقد تمرّدتُ على هذا التقليد الغبيّ، وعوقِبتُ... وها أنذا أمامك بعد ثلاثين سنة عمل."

هكذا انتهى حوارنا الغريب والقصير. بعدها سألني عن أحوالي وسألتُه عن أحواله واكتفينا. يبدو أنّ "البشوش" قد أتى برسالة من طرف المسؤول العبوس...

قبل 200 يوم

لم أحلق شعري، وأنا لا أزال أعمل في المخبر أعاني بعض التضييق والعزل والحصار جراء ما سمَّوهُ تمرُّدا! عادت أعراض الحساسية والحكّة في رأسي. يبدو أنّ المعايير الجديدة لم تقِنا شرّ هذه الأعراض. فالسماد لا يزال كيميائيا، ولا تزال أكثر مكوّناته ضارّة للعمّال وللمستعملين كذلك. بعد أربعة أشهر من العمل، رحتُ أفكر في كتابة رسالة للمدير، لتغيير مواد الإنتاج، بصفتي مهندسا في المخبر، ومسؤولا على تأكيد الجودة، لإنتاج السماد العضوي بدل السماد الكيماوي. أو على الأقل تحسين السماد الحالي وبدأتُ كتابة الرسالة فعلا...

قبل 138 يوم

أكملتُ الفترة التجريبية كعامل جديد، وقد صرتُ مُرسّما، كما صارت الرسالة جاهزة. فوضعتُها لدى سكرتارية المدير. جاءني الجواب سريعا: "الرفض". لم أفهم لماذا؟ رغم أنّ طلبي مفيدٌ للجميع. واصلتُ العمل وسط تضييق مضاعف.

قبل 80 يوما

رأيتُ البارحة حلماً، فقد رأيتُ نفسي أصلعا. وقد كنتُ أحاول النظر إلى نفسي من فوق. وكأنّني شخص آخر ينظر إليّ! ولم أستطع تمييز نفسي بينهم. لقد كنّا متشابهين، متكدّسين جميعنا أمام باب المطعم، نضحك، وقد كان "البشوش" أمامي في الطابور، وقد كان يبدو سعيدا برفقتي يربتُ على كتفي...

وقد فسّرتُه كنوع من الأسف على حالتي، وكأنّ جزءاً منّي يؤنبني: "لم لا تحلق رأسك وترتاح؟!"

لكنّي لم أحلق...وواصلتُ العمل.

قبل شهر

قررتُ التحويل بعدما أتت الفرصة، وقد صارت بعض المناصب شاغرة في مصنع سماد آخر، ضمن نفس المجمع...

قبل يومين

تحوّلتُ من مؤسسةٍ، البقاءُ فيها للأصلع، إلى مؤسسة لها تقاليدها هي الأخرى...

بقلم الكاتب طه بونيني

قبل 320 يوم

أنا سبعاوي أمين، أحد الفائزين الثلاثة في مسابقة مهندسي الكيمياء التي نظّمها مجمّع مصانع الأسمدة، لصالح بعض وحداته الإنتاجية. وهذا تعزيزا لطاقم مهندسيه وتجديدا له، بعدما صارت سُمعته عرضة للتآكل. فالمصنع يرمي النفايات في النهر الذي يشرب سكّان القرية ويصطادون منه. والمصنعُ يُنتج السماد الكيماوي الذي يُسمّم المزروعات.

أوّل يوم عمل، عند الدخول، دشّن اليومَ مناضلو منظمة "السلام الأخضر"، وهم يحملون اللافتات ويصرخون بصوتٍ مُوحّد، أمام البوابةِ المُغلقةِ في وجوههم. استمرّيتُ في النظر إليهم، وقد كانوا ينظرون إليّ شزرا، بل يُوجّهون إلينا أنظارهم نحن العمّال الثلاثة الجُدد. نظرتُ إليهم بابتسامة واثقة تقول: "لا تقلقوا بعد اليوم، أتى المهندسون، وسيتغيّر حال هذه المؤسسة جذريا". ولم تُغيّر ابتسامتي من نظرتهم شيئا...

استقبلَنا مسؤول التواصل. قادنا إلى مكتب كبير، مملوء...بكلّ شيء. مكتبُه يُمثّل كلّ ما يتعلّق بالشركة. صور وتذكارات وجوائز في جهة. بدلات خاصة بالعمل ولوائح تُبيّن قواعد السلامة في جهة أخرى.. كراسي وطاولات للاجتماعات.. هاتف لا يتوقّف عن الرنين.. سجلّات ودفاتر وأوراق ووثائق بعضها تتدلّى من فوق المكتب هرباً. كنتُ أدير رأسي أتطلّع إلى ما حولي لدقائق. كان مسؤول التواصل فيها مشغولا، مجيبا لعامل، مستقبلا لزائر من الخارج، متلقّيا اتصالا عبر الهاتف، موقِّعاً على بعض الوثائق الاستعجالية، ثمّ داعيا السكرتيرة لأخذها...أشبعتُ فضولي وأنفقتُ بعض التوتّر حتّى كاد ينفد...

قبل 310 يوم

بدأتُ العمل فعليا قبل أسبوع، بعدما أمضيت يومين في التعرف على العمل ونظامه...وضعوني في مخبر تأكيد الجودة. من المفروض أن أُحلّل عيّنة من كلّ شُحنة سماد. ونحنُ نصنع أنواعا مختلفة منه. وكلّه كيماوي.

قبل الانضمام إلى المصنع كانت لي آرائي الخاصة ولم تكن مؤيدة لهذا النوع من المنتوجات، والآن صرتُ أنا من يمضي على جودتها. يا لسخرية الأقدار! نتعلّل بندرة الوظائف لتطييب الضمير وننجح غالبا لكن ليس دائما...منذ توظّفتُ لا أزال كلّ يوم أكتشف شيئا جديدا، وكأنّ عيني تتفتّحان شيئا فشيئا وقد انتقلتا من الظلام إلى النور، هذا إذا افترضنا أن العمل نور والبطالة ظلام دامس. نعم إذا افترضنا... وقد لاحظتُ منذ يومين شيئاً مُلفتا، ولم أُعِره أهمية، فوتيرة العمل المضنية، وعُزلتي النسبية في المخبر، جراء طبيعة العمل، تجعلني لا أختلط كثيرا بالزملاء في كلّ الأقسام. إلّا ما تبقّى لي من أوقات الغداء التي نمضيها في المؤسسة. فأنا أتغدى رفقة زميليّ سمير وعلي، حديثيّ التوظيف مثلي، ثمّ نمشي قليلا معا ونختلط ببقية العمّال.

لم أر الكثير من المؤسسات، على الأقل من الداخل. ونظراً لما رأيتُه هنا، فالتحفيز غائب. فأنت لا تكادُ تنظر إلى وجه من الوجوه إلّا وظننتَ صاحبه قد أكل السماد الذي يُنتجُه. الملامح مُقفرة والعيون مُنفرة. نعم، هذه الملامح المتشابهة وشيء آخر قفز إلى عينيّ.. إنّه قاسم مشترك آخر.. فجميعُهم صُلع..ولا شعرة واحدة على رؤوسهم. تذكرتُ مسؤول التواصل، لم يكن أصلع، إنّه الاستثناء الوحيد والسكرتيرات كذلك، على ما أظنّ... وبقيت أنا وزميليّ كبقعة بيضاء وسط السواد الأعظم من العمّال حليقي الرأس.

سألتُ سمير وعلي مُستغربا: "هل تلاحظان ما ألاحظ؟ "

وأومأتُ لهما بإشارات ذات معنى. وأجاباني إجابة مشتركة بإيماءة ليس لها معنى. يبدو أنّهما يقصدان النفي.

"ألا تلاحظان أنّ جميع العمّال بلا شعر؟" سألتهما متعجبّا حاثّا ذاتيهما الخاملتين إلى التجاوب.

" وأين العجب؟ ألم تر أبدا شخصا أصلعا؟" سألني سمير.

أجبت: "رأيت... والمشكل لا يكمُن هنا؟! ألا ترون أنّ الجميع سيان.. هذا لا يُعقل!"

"وما دخلُك فيهم يا أخي. اعمل واتركهم في حالهم. بعد سنين سيتقدم بك العمر وستصير مثلهم..أنت نفسُك قد فقدتَ كثيرا من شعرك..." هاجمني علي، متوقّعا أنّي سأخسر البعض من عجرفتي، وقد تحقق له ذلك...

"ربّما هو على حقّ، الكثير من الأشياء الأخرى المهمّة تستحقّ الحديث عنها...مثل هذا السماد القاتل الذي أُمضي على جودته!". قلتُ في نفسي.

عُدتُ أدراجي إلى المخبر، مررتُ على مجموعة من العمال يشربون القهوة، سلّمتُ عليهم، ردّوا بحفاوة. الجميع يخرج فرِحاً من المطعم، لعلّ الغداء أسعد وقت في اليوم. الجميع يُحبّونه. وجبة الغداء أثارت إعجابي، كما أثارت إعجابهم. ولهذا تجدهم جميعهم يتكدسون أمام المطعم قبل نصف ساعة، ويخرجون منه مبتسمين نحو إبريق القهوة مباشرة. لعلّ هذا الوقت هو صُلبُ اليوم وتحفيز العمال الوحيد...

قبل 300 يوم

في بداية يوم ربيعي، من شهر أفريل، عند مدخل المؤسسة صادفتنا جموع المتظاهرين كالعادة. كنّا ندخل فرادى وجماعات، وكانوا يحملون لافتات مُندّدة كعادتهم. وعلى غير العادة راحوا يستهزؤون من العمّال، ثمّ نظروا إلينا نحن العمّال الثلاثة الجدد، قائلين: "ستصيبكم لعنة الصلع قريبا. لن تهربوا من مصيركم الأقرع".

لطالما كنتُ أحترمهم لكن في ذلك اليوم لم أستطع تمالك نفسي، فاستشطتُ غضبا وهرولتُ إليهم ثمّ انفجرتُ أمامهم قائلا: "ألا تستحون من أنفسكم؟ كيف تُعيِّرونهم بهذه الصفة؟ هل أنتم مرضى أم مجانين؟"

فأجابني أحدهم ضاحكا ومستغربا وواثقا في الوقت نفسه: "يا أيّها الكتكوت، يا عامل السماد الجديد. ألا تعرف؟ إنّه ليس صلعا طبيعيا، إنّه عقاب من الله".

أحسستُ بنوع من الغرابة وإحساس يُشبه الخوف غير المبرر. تراجعتُ نحو المدخل على وقع أصواتهم التي راحت ترتفع معاً:" عقاب الله..عقاب الله..عقاب الله".

لم يكن العمّال سعداء بالنُعوت التي صاروا يسمعونها صباح مساء أمام المدخل. وعَلَت همهمة مُبهمة بين العمّال وهم يدخلون، فيما يشبه الاستنكار، ثمّ سرعان ما تضاءلت واختفت كأنّ شيئا لم يكُن. دخلتُ مع الداخلين، توجّهت إلى المخبر، ولبستُ بدلة العمل الخاصّة. رُحتُ أعيد شريط الأحداث للوراء. وسألتُ نفسي: "ماذا يقصدُ ذلك الشخص بقوله: عقاب الله"...

قبل 285 يوم

بدأ اليوم بنفس الروتين، نفس الأشخاص، نفس اليوم بحذافيره.. تقريبا، إلاّ تغيير واحد، ولم يكُن قابلا للتجاهل. جاءني سمير وعلي بعيّنتي سماد، وقد حلقا رأسيهما كليّة، فمن غير المعقول أن يقرر شعرُهم أن يطير في نفس الوقت، وفي هذا الوقت القصير. بين يوم الخميس حيث كانا بكامل قدراتهما "الشَعْرية" وبين هذا اليوم، عطلة الأسبوع فقط. سألتهما بتهكّم: "فهمتُما قصدي؟ أم أُذكّركما بسؤالي القديم الذي لم يُثِــر غرابتكما؟"

"يبدو أنّك لن تفهم!". أجابني سمير متعجبا وهو يُقدّم لي إحدى العيّنات لأفحصها، ثم قال لي: "من فضلك امضِ سريعا، مدير التسويق ينتظر ليأخذ الوثيقة الممضاة، إحدى الشحنات تصدرُ الآن من المؤسسة..."

"حسنا..حسنا..لا عليك..سيجيبني علي" قلتُ وأنا أحلل العينة. وسريعا أمضيتُ وأعطيته الوثيقة. ذهب سمير بالوثيقة وبقي علي الذي أعطاني العيّنة الخاصّة به. قلت له: "وهل هذه العيّنة مستعجلة أيضا؟". أجابني: "لا".

"جميل. أخبرني؟ هل يتعلق حلق الشعر بإجراء يخصُّ إجراءات العمل في الورشة. أم هو بروتوكول خاصّ لم أسمع به؟" سألت علي.

" يبدو أنّ المخبر يعزلك عن مادّة كيماوية تُسبب الحكّة وقد أصابتنا جميعا. ولهذا فأنت لا تُحسُّ بما نُحسّ ولا تشكو ممّا نشكو ولا تعاني ممّا نعاني". أجابني علي.

"وهل تعتبر الصلع معاناة؟" سألته.

"لست أقصدُ الصلع بل الحكّة، وقد تطلّب الأمر نزع الشعر لاستعمال المرهم على جلد الرأس". أجاب علي. فطارت يمامات الحيرة، بعيدا عن شجرة فضولي المُتشعّبة الأغصان...

سهوتُ للحظات كان عقلي ينسجُ القصّة كاملة. خيط الصلع، خيط المواد الكيماوية، وخيط العقاب...إلى أن رنّ هاتف المخبر، وأجبتُ. "نحتاج علي سريعا في الورشة" صَدح صوتٌ جهوري من وراء ماكينة إنتاج. وذهب علي. تساءلتُ: "لماذا لا نغيّر تركيبة السماد ببساطة، نازعين منها ما يضرّ، لنرتاح من وجع الرأس وحكّة الرأس؟!"

قبل 260 يوم

وصلَت البارحة هيئة البيئة، كان الجوّ في الخارج محتقنا، رغم الحرّ. أتَوا بالشمسيات وواصلوا اعتصامهم، وفي الداخل تدور الدواليب بلا توقف. لقد كان بمثابة انتصار لأولئك المتظاهرين أن تأتي هذه البعثة من العاصمة، لافتكاك بعض الانتصارات البيئية الخضراء...وفعلَت بحقّ، فقد نصّبَت معايير جديدة في طرح الفضلات وفي نوعية المواد المستعملة في المصنع.

بدوتُ سعيدا، رغم بعض الحكّة في رأسي التي بدأتني منذ أيام. فقد أخَذَت بعض البقع الحمراء الصغيرة تحتلّ جسمي. وقد ذهبتُ إلى طبيب المؤسسة، وقال لي: "احلق رأسك". لا أدري لماذا لا أسمع شيئا كهذا خارج المؤسسة؟ هل أنا في عالم حلق الرؤوس، أي عالم عجائب هذا؟! رغم ذلك اشتريتُ المُرهم، مرغم أخوك لا بطل. واشتريت دواءً آخر للحساسية، وتناولتُه، أمّا المرهم فتركتُه ينتظر دوره...

قبل 240 يوم

هذا اليوم كان فاصلا في حياتي الفكرية والمنطقية والفلسفية والعملية...استدعاني مسؤول التواصل لمكتبه. وأنا ذاهب لمكتبِه، ظننتُ أنّ في الأمر علاقة بالمعايير الجديدة. فقد كانت مُكلّفةً للإنتاج، لكنّها كانت مفيدة صحيّا وبيئيا. وقد كانت أيامي في المؤسسة تتحسّن ورضاي على عملي يزداد، وحساسيتي تختفي...لكنّ شيئا ممّا تخيّلته لم يكن.

جلستُ، تركني لمدّة أنتظر وأنا جالس. راح يدور ويدور ثم حمل الهاتف وراح يثور ويثور، ثمّ تهالك على المكتب وقال لي: "يا سي أمين لديك مشكلة تواصل".

"لم أفهم سيّدي؟" أجبتُه متفاجئا.

ردّ على تساؤلي بملامح واثقة جدا: " يا مُهندسنا الكيميائي، لقد زُرتَ الطبيب منذ أيام اليس كذلك؟"

"نعم" أجبت.

" وكنت تشكو من الحساسية؟" يواصل الهجوم.

"نعم"

"فلِمَ لم تحلق رأسك؟" يهاجم أكثر.

أتذكّر قول أبي: "فهم السؤال نصف الجواب"، لم أفهم السؤال! فالسؤال خاطئ وجوابه سيكون خاطئا ومُكلّفا. ولهذا قرّرت تفاديه.

" لقد صِرتُ أفضل حالا منذ غيّرنا معايير الإنتاج". أجبتُه مُتذاكيا.

" هل نظرتَ في حال العمال الآخرين؟ هل تغيَّرَتْ؟". سألني.

"لا!"

"هل فعل صديقاك مثلك...ذكِّرني باسميهما" يسأل بحزم رافعا حدّة كلامه.

"تقصد سمير وعلي؟". أجبتُه محاولا مجاراته علّني أفهم.

" نعم. لقد حلقا رأسيهِما أليس كذلك؟"

"نعم. لكنّي سألتُ إذا كان الأمر يتعلق بقانون أو إجراء فلم أفتكّ جوابا من أحد..."

هنا أخطأتُ، لمــَّا رُحتُ أبرر اللامنطقي بالمنطقي...

"هل تعرف مشكلتك؟ هذه هي مشكلتك أنت تسأل كثيرا..." أخبرَني المسؤول بتعالٍ، يوحي بأنّه يستعمل وسيلة علمية كالأشعة السينية لمعرفة دواخل النّاس، حتّى كِدتُ أُصدِّقه.

لم أجِد ردّا. لا أتذكر أنّنا أضفنا كلمة أخرى. إلّا أنّه خمد مباشرة بعد ثورته تلك، وخرجتُ من المكتب، أحاول الإجابة عن أسئلتي الداخلية الكثيرة. في ذلك اليوم، وجدتُ نفسي بعد ثلاثين سنة من الوجود، في وضع جديد، أجيبُ عن أسئلة بديهية، يُجيب عنها طفل...رغم أنّ أحدا من العمّال لم يُجب عنها تقريبا...

قبل 238 يوم

أتاني أحد العمّال، وقد كُنتُ أسمّيه في ذهني ب "البشوش". إنّه شخص حليق الرأس مثل الآخرين، يقترب من التقاعد، أبيض اللحية، خليّة نموذجية في جسد هذه المؤسسة. فهو يندمج مع العمّال جيّدت، ولا تراه الا وهم حوله يمرحون. كُنت في السابق أتساءل: "كيف يصير الشخص "سوبر عامل" هكذا؟ هو جزء من المؤسسة والمؤسسة جزء منه. وقد كُنتُ أراه مثالا للاندماج، عكسي تماما. إلى حدّ هذا اليوم، فقد جاءني وأغلق الباب، ولم يكن بحوزته عيّنة يقيس جودتها. وإنّما قال لي:

" هل تعرف بأنّ مقابلتك مع مسؤول التواصل، ذاعت بين العمّال...لا تسألني كيف... المهم كلّنا نعلم بما جرى بينكما. ولكنّي هنا لأخبرك بأني كنتُ مثلك يوما. وقد تمرّدتُ على هذا التقليد الغبيّ، وعوقِبتُ... وها أنذا أمامك بعد ثلاثين سنة عمل."

هكذا انتهى حوارنا الغريب والقصير. بعدها سألني عن أحوالي وسألتُه عن أحواله واكتفينا. يبدو أنّ "البشوش" قد أتى برسالة من طرف المسؤول العبوس...

قبل 200 يوم

لم أحلق شعري، وأنا لا أزال أعمل في المخبر أعاني بعض التضييق والعزل والحصار جراء ما سمَّوهُ تمرُّدا! عادت أعراض الحساسية والحكّة في رأسي. يبدو أنّ المعايير الجديدة لم تقِنا شرّ هذه الأعراض. فالسماد لا يزال كيميائيا، ولا تزال أكثر مكوّناته ضارّة للعمّال وللمستعملين كذلك. بعد أربعة أشهر من العمل، رحتُ أفكر في كتابة رسالة للمدير، لتغيير مواد الإنتاج، بصفتي مهندسا في المخبر، ومسؤولا على تأكيد الجودة، لإنتاج السماد العضوي بدل السماد الكيماوي. أو على الأقل تحسين السماد الحالي وبدأتُ كتابة الرسالة فعلا...

قبل 138 يوم

أكملتُ الفترة التجريبية كعامل جديد، وقد صرتُ مُرسّما، كما صارت الرسالة جاهزة. فوضعتُها لدى سكرتارية المدير. جاءني الجواب سريعا: "الرفض". لم أفهم لماذا؟ رغم أنّ طلبي مفيدٌ للجميع. واصلتُ العمل وسط تضييق مضاعف.

قبل 80 يوما

رأيتُ البارحة حلماً، فقد رأيتُ نفسي أصلعا. وقد كنتُ أحاول النظر إلى نفسي من فوق. وكأنّني شخص آخر ينظر إليّ! ولم أستطع تمييز نفسي بينهم. لقد كنّا متشابهين، متكدّسين جميعنا أمام باب المطعم، نضحك، وقد كان "البشوش" أمامي في الطابور، وقد كان يبدو سعيدا برفقتي يربتُ على كتفي...

وقد فسّرتُه كنوع من الأسف على حالتي، وكأنّ جزءاً منّي يؤنبني: "لم لا تحلق رأسك وترتاح؟!"

لكنّي لم أحلق...وواصلتُ العمل.

قبل شهر

قررتُ التحويل بعدما أتت الفرصة، وقد صارت بعض المناصب شاغرة في مصنع سماد آخر، ضمن نفس المجمع...

قبل يومين

تحوّلتُ من مؤسسةٍ، البقاءُ فيها للأصلع، إلى مؤسسة لها تقاليدها هي الأخرى...

بقلم الكاتب طه بونيني