من أول وهلة اكتشفت وجهها من بين الوجوه الجالسة في المقهى!

تمسك كتابا، وتدخن سيجارة في وحدة بلون الغرق.

وجهها هادئ، تبدو عليه كدمات خفيفة للزمن، لكنه ما زال متألقا وبريق عينيها وحده قصيدة!

ما زال يجذبك ويحافظ على جمال مميز كالسابق، وصرامة في ابتسامتها تربكك، ربما الحياة المثقلة بالصدمات تجعل من شكل ابتساماتنا واجهة حقيقية لمشاعرنا.

عانقتني والسعادة تطفح من بريق عينيها من فعل المفاجأة، وصوتها ما زال مثل صوت ناي حزين. جلسنا وهي تمسك بيدي وكأنها تخشى أن أضيع منها، كانت تطفح بالأنوثة وما زالت تحتفظ بأناقتها واختيارها للألوان.

قلت لها: صوتك ما زال رخيما وناعما مع بعض البحة؟

ردت: أعلم أن صوتي امتلأ بالأصوات المتعددة التي حملتها بداخلي. هذه الأصوات المتعددة تحولت لبحة وهي ما يربك حياتي وتصرفاتي بفعل الحشو الذي خضعتُ له منذ الطفولة.

الكبار قساة، حين يملؤون صفحاتنا البيضاء بأفكارهم السوداء! هكذا بادرتني وهي تتنهد تنهيدة طويلة، وكأنها تلقي ببعض التعب المتراكم من على صدرها.

تنفست قليلا وهي تتحدث بحيوية وكأنها شابة في عمر الزهور، رغم التنهيدة العميقة!

بفرح طفولي استقبلتني، الحزن لم يؤثر على صوتها ولا الزمن بل زادها جمالا وحنانا، وكأنها أمومة متدفقة لا تنضب.

كانت تتحدث عن شغفها بالأدب، عن شغفها بالفن، عن غربتها والكتابة التي كانت دعما معنويا لها، عن شغفها بالطبيعة وجمالها الخفي وعن الحياة وتعقيداتها، الطبيعة هي الملاذ، هي القرين الأبدي، إنها غبطتنا الوحيدة في هذا الوجود.

اخبرتني انها سعيدة

ابتسمت لها في خبث فاضح!

حين فهمتْ ابتسامتي، استدركتْ الأمر: طبعا سعيدة بهذا اللقاء الذي يعيدني لذكريات جميلة معك...

وبنظرة محبة واصلت:

إن الناس يريدوننا سعداء وسطحيين أيضا، وأنا أحاول أن أكون كذلك ولو قليلا حتى لا أصبح حي بن يقظان أو ماوكلي... الحياة آلة تطحننا، يجب الاعتراف بهذا والإقرار به! لكنني أفشل دائما. المجتمع يجعلك تدفع الثمن غاليا، هو لا يعترف باختلافك ولا أن تكون نفسك، هو يريدك هكذا ملتزما بقوانين القطيع. وأن تكون منافقا من الطراز الرفيع.

قلت لها: أتفق معك وهناك من يعتقد أنه يملك كل الحقيقة وأن الجميع مخطيء وهو الوحيد على صواب وحين يفشل يتهمك بالكثير من الألفاظ المشينة!

ردت: أتفق معك أن بعض الأشخاص يتعاملون مع أفكارهم وكأنها سموم يجب حقنها للأخرين كي يحصلوا على نتيجة أفضل، لكن هذا يحصل حين يكون الشخص ضعيفا وساذجا... الحقيقة دائما لا يملكها أحد... أفكارنا ورؤيتنا للعالم هي وجهة نظر في النهاية، لا تخص أحدا سوانا... علينا قولها لنشارك بها الآخر وعليه أن يقبلها أو يرفضها أو حتى يناقشها جدلا.... الأفكار التي لا تناقش ولا تتغيرهي مجرد هيكل عظمي يذكرنا بموتنا. هناك أفكار تخضع للمساومة والابتزاز وهناك أفكار تستحق التأمل. ثم الناس لا يتفهمون آلام الآخرين ولا يعنيهم مشكلة الوجود لقد وجدوا حلا وهميا وركنوا إليه، هناك عقلية القطيع تحكمنا، وهناك وحوش ضارية تتحكم في هذا العالم، إنه جدار يكسر كل محاولة حقيقية لنفض الغبار عن عقولنا وعيش حياتنا بشكل طبيعي، العالم في غيبوبة تامة!

إنه يستحق الشفقة!

إنهم الآن يقتلون بعضهم من أجل متعهم ورغباتهم ونحن مجرد الحلقة الأضعف في هذه الدائرة.

التاريخ النمطي يقتلنا بالتدريج ويضغط على أرواحنا ويزيد من ثقل الفراغ، لولا هذه الفصول المتقلبة التي تحرك بعض الهواء، لم نستطع فك كل القيود التي تكبلنا ولا النمطية المفلسة التي تحوم حولنا وتكرس ذهنيتها المتهدلة، الفراغ من كل ناحية، كالتاريخ تماما، لا مسافة بينهما سوى جراحنا المتكررة وسخافة من يصنعون هذا التاريخ دون أن يشعروا بالخجل.

نحن نبحث عن الدفء الذي ضيعه الباعة المتجولون وهم في طريقهم لتأريخ المجد والسلطة، عن السكينة التي فقدناها، عن الأمل العضال الذي ينتابنا دون جدوى، عن الحب الذي يحمل الأثقال عن قلوبنا لمواصلة الطريق وتجاوز معاناته.

إنه التاريخ الموازي لتوقعاتنا والثمرة الأولى للحب. نحن الآن أمام معضلة كبيرة، وهي هذه الحياة المليئة بالتعقيدات والشيفرات ونحن مجرد كائنات مكونة من ضوء ومشاعر لا نتحمل كل هذا.

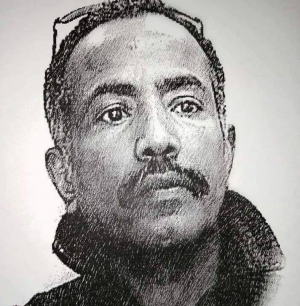

طلبتْ لي قهوة... ثم نظرت إليّ في حذر وأنا أتحدث عن حياتي القليلة بالقياس لتجربتها، رغم أننا من نفس الجيل، لكن التجارب تختلف في عمقها وظروفها. سعدتْ حين علمتْ أنني أصبحت فنانة تشكيلية كما أحلم... وذكرتني بصورة كنت رسمتها لها في بداية دراستي، وقام أبوها بتمزيقها، لأنه اعتقد أنها صورة لممثلة مصرية تعلقها على جدار غرفتها، وهذا حرام دينيا كما يعتقد.

قالت لي: لهذه الدرجة لم يتعرف أبي على وجهي، بقدر ما كان الحرام والحلال يشغله!

ضحكنا كثيرا على هذه القصة وتأسفتْ لضياع صورتها هذه، كانت مبعثا للغبطة بالنسبة لها. لأنها تمثل فترة مهمة من حياتها. وبالرغم من أن أصدقاء كثر رسموا لها بورتري. لكن رسمتي كانت لها مكانة خاصة في نفسها.

جاء النادل بالقهوة واستفسر هل نريد من خدمة أخرى؟

شكرَته ثم بادرتني بسؤال مفاجيء: هل أنت سعيدة بتجربتك؟

السؤال أربكني لأنني أنا نفسي لم يخطر على بالي طرح مثل هذا السؤال على نفسي: هل أنا سعيدة بحياتي؟

ولكي تنتشلني من الارتباك قالت لي أنا فقط أريد معرفة الآخرين وانطباعاتهم عن حياتهم وأنفسهم والقليل من يجلس معك ويحدثك عن هذه المشاعر السحيقة.... هذا مهم بالنسبة لي حين أكتب، في الكتابة عادة أتجه كثيرا لتصوير مشاعرنا وتأملاتنا وأفشل في القراءة السيميائية لما حولنا، حين أكون جالسة في مكان عام... كالمقاهي والمطاعم، تتجه عيناي إلى الوجوه وتعابيرها، حتى أنني أخجل من أن ينتبه لي إنسان ما، وأنا أتأمل وجهه وأقرأ أخاديد الزمن والقدر!

ما يشغلني هو الحزن والانكسار البشري، أن أضع مشاعر الناس على مشاعري وأكتب، إنه قدر استثنائي، أقصد قدري!

كان اللقاء صدفة لكن اللحظة أخذت عمقا أبعد من الصدفة!

سألتها عن حياتها: فأجبتني باقتضاب دون أن يبدو عليها الارتباك وكأنها تختصر في جملة واحدة كل آلام البشرية! هناك أخاديد تبتلعي ويقتلني القدر تدريجيا بصدماته.

إنها متحدثة بارعة عن الألم والحزن. لغتها في الحديث عن الحزن ليست رمادية، بل تجعل منها وسيلة للدهشة والسخرية. لكن، حين يأتي ذكر الفرح، تغرورق عينيها الجميلتين وأكتشف أن الألم غارق في فرحها، الألم لا يؤثر في تصرفاتها. تحدثك عن الألم بكل ثقة لكنها تنهار حين يأتي ذكر الفرح.

تحركتْ قليلا في جلستها وقالت: يبدو لي أنه لا شيء يؤلم أكثر من قتل الفرح من حولنا وبداخلنا. أقصد تلك الغبطة الوجودية الجميلة، غبطة لها روح شجرة، وخفة عصفور!

حين كنا في سن المراهقة "أنا وهي" كنا نضحك من لاشيء وعلى أي شيء. حتى الأشياء البسيطة تسعدنا، لكننا فعلا كما قالت: قتلوا فينا كل شيء جميل بالتدريج بفعل الحشو والموت الفكري.

أنا كنت أتعامل مع الوضع ببرود تام وحياتي كانت تمشي باهتة لا هي مؤلمة ولا هي سعيدة. لم أصب بفاجعة مثلها "كانت ظروفها مختلفة" هي عايشت الألم بكل قسوته وعايشت القتل الممنهج ضد حياتها وضد من حولها وضدنا كبشر ثم كنساء... الضربات طبعا كانت مزدوجة...

"هذا مؤلم حقاً"

سألتها عن تجربة الحب فضحكت من أعماقها، وقالت لي: الرجال مجرد وعاء لإنتاج الهرمونات، ونحن النساء ساذجات! أو لأكون أكثر دقة في تعبيري وأتحدث عن نفسي، لقد كنت ساذجة حين أوهمت نفسي أن الحب يمكن له أن يكون رقيقا ورفيقا وسندا وصدرا لا مصنعا لإنتاج الفراغات والعنف والهرمونات، وإفراغها في محتوى أنوثتي.

صدمني تعبيرها، لم أفكر في هذا التعريف إطلاقا .

ابتسمت لها وقلت ربما ما تقولينه صحيح فهو ينطبق على ثلاثة أرباع البشرية!

الحب بالمعنى الذي وصفته مسألة نادرة.

نعم صديقتي لكن الكارثة الحقيقية أننا في سن لم يعد فيه ممكنا أن نجرب عواطفنا وننجرف في تصوراتنا، إننا نبحث عن ملاذ ورفقة وسند لمتابعة هذه الحياة بهدوء دون فواجع.

حياة الإنسان مأساة حقيقة ليس فقط بسبب الأقدار ولكن بسبب عجزه عن استعاب حقيقة الطبيعة "الحياة والحب"! والمأساة الأخرى أنه لا يكتشف ذلك إلا بعد فوات الأوان، ومع ذلك ما زال التردد والخوف يمتلكنا.

صمتنا قليلا كل واحدة تنظر في اتجاه مغاير... نبدد بعض المشاعر في النظر بعيدا من خلال نافذة المقهى المطلة على شارع مكتظ بالمارة والسيارات.

سألتني بعد صمت طويل وكأنها تنوي المغادرة: هل نلتقي ثانية؟

أنا غريبة في هذه المدينة، عودتي لم تبدد غربتي بعد، قد نلتقي وأقدم لك ما أكتبه من الأفكار التي تعج بالمتفجرات والرصاصات لخلق الصدمات من حولي... إنها الوسيلة الوحيدة لتبديد غربتي والتعبير عن استيائي..

ثم ابتسمتْ بخبث:

اطمئني لن يؤدي بي هذا إلى الجنون بل إنه يعيد لي توازني!

نظرتُ إليها باستغراب! وضحكنا معا.

قلت لها: لم أشبع من لقائنا بعد! ..

ردت: أنا أيضا، لذلك أحرص على اللقاء مرة أخرى

أريد أن أعرف كل شيء عنك منذ افترقنا، وأريد أن أحدثك عن أشياء كثيرة ومهمة، فإحساسك الفني يهمني كثيرا، لأن الفن في النهاية هو ملاذنا الأخير.

أعتقد أن الآلهة الإغريقية والميثولوجيا القديمة غدقت علينا بنعمٍ كثيرة منها الفن والسحر والجمال والخيال.

أعتقد أننا أيضا كائنات ميثولوجية، في هذا العالم المتوحش والواقعي حد الموت.

تدهشني التصورات والمخيال الفنتازي والسحر في الفن.

ضحكتُ من تشبيهاتها!

قالت وهي تصافحني وتنظر إليّ باستغراب: نعم، نحن ميثولوجية أخرى تبحث لها عن متنفس فني، يعج بالبركات، والدعوات، والصلوات، والبخور، والغضب، والحب، والموسيقا، والرياح، والأمطار، والغناء، والرقص، والأناشيد.

كانت تعبُر الطريق إلى الجهة الأخرى من الشارع، وأنا أشيّعها بنظراتي، وأمد عنقي من النافذة لأتطلع أكثر على هذا الكائن المثقل بهموم عصية عن الفهم، ومثقل بهموم الكتابة والبوح، كائن يقاوم الهشاشة بثقة وإصرار.

تمسك كتابا، وتدخن سيجارة في وحدة بلون الغرق.

وجهها هادئ، تبدو عليه كدمات خفيفة للزمن، لكنه ما زال متألقا وبريق عينيها وحده قصيدة!

ما زال يجذبك ويحافظ على جمال مميز كالسابق، وصرامة في ابتسامتها تربكك، ربما الحياة المثقلة بالصدمات تجعل من شكل ابتساماتنا واجهة حقيقية لمشاعرنا.

عانقتني والسعادة تطفح من بريق عينيها من فعل المفاجأة، وصوتها ما زال مثل صوت ناي حزين. جلسنا وهي تمسك بيدي وكأنها تخشى أن أضيع منها، كانت تطفح بالأنوثة وما زالت تحتفظ بأناقتها واختيارها للألوان.

قلت لها: صوتك ما زال رخيما وناعما مع بعض البحة؟

ردت: أعلم أن صوتي امتلأ بالأصوات المتعددة التي حملتها بداخلي. هذه الأصوات المتعددة تحولت لبحة وهي ما يربك حياتي وتصرفاتي بفعل الحشو الذي خضعتُ له منذ الطفولة.

الكبار قساة، حين يملؤون صفحاتنا البيضاء بأفكارهم السوداء! هكذا بادرتني وهي تتنهد تنهيدة طويلة، وكأنها تلقي ببعض التعب المتراكم من على صدرها.

تنفست قليلا وهي تتحدث بحيوية وكأنها شابة في عمر الزهور، رغم التنهيدة العميقة!

بفرح طفولي استقبلتني، الحزن لم يؤثر على صوتها ولا الزمن بل زادها جمالا وحنانا، وكأنها أمومة متدفقة لا تنضب.

كانت تتحدث عن شغفها بالأدب، عن شغفها بالفن، عن غربتها والكتابة التي كانت دعما معنويا لها، عن شغفها بالطبيعة وجمالها الخفي وعن الحياة وتعقيداتها، الطبيعة هي الملاذ، هي القرين الأبدي، إنها غبطتنا الوحيدة في هذا الوجود.

اخبرتني انها سعيدة

ابتسمت لها في خبث فاضح!

حين فهمتْ ابتسامتي، استدركتْ الأمر: طبعا سعيدة بهذا اللقاء الذي يعيدني لذكريات جميلة معك...

وبنظرة محبة واصلت:

إن الناس يريدوننا سعداء وسطحيين أيضا، وأنا أحاول أن أكون كذلك ولو قليلا حتى لا أصبح حي بن يقظان أو ماوكلي... الحياة آلة تطحننا، يجب الاعتراف بهذا والإقرار به! لكنني أفشل دائما. المجتمع يجعلك تدفع الثمن غاليا، هو لا يعترف باختلافك ولا أن تكون نفسك، هو يريدك هكذا ملتزما بقوانين القطيع. وأن تكون منافقا من الطراز الرفيع.

قلت لها: أتفق معك وهناك من يعتقد أنه يملك كل الحقيقة وأن الجميع مخطيء وهو الوحيد على صواب وحين يفشل يتهمك بالكثير من الألفاظ المشينة!

ردت: أتفق معك أن بعض الأشخاص يتعاملون مع أفكارهم وكأنها سموم يجب حقنها للأخرين كي يحصلوا على نتيجة أفضل، لكن هذا يحصل حين يكون الشخص ضعيفا وساذجا... الحقيقة دائما لا يملكها أحد... أفكارنا ورؤيتنا للعالم هي وجهة نظر في النهاية، لا تخص أحدا سوانا... علينا قولها لنشارك بها الآخر وعليه أن يقبلها أو يرفضها أو حتى يناقشها جدلا.... الأفكار التي لا تناقش ولا تتغيرهي مجرد هيكل عظمي يذكرنا بموتنا. هناك أفكار تخضع للمساومة والابتزاز وهناك أفكار تستحق التأمل. ثم الناس لا يتفهمون آلام الآخرين ولا يعنيهم مشكلة الوجود لقد وجدوا حلا وهميا وركنوا إليه، هناك عقلية القطيع تحكمنا، وهناك وحوش ضارية تتحكم في هذا العالم، إنه جدار يكسر كل محاولة حقيقية لنفض الغبار عن عقولنا وعيش حياتنا بشكل طبيعي، العالم في غيبوبة تامة!

إنه يستحق الشفقة!

إنهم الآن يقتلون بعضهم من أجل متعهم ورغباتهم ونحن مجرد الحلقة الأضعف في هذه الدائرة.

التاريخ النمطي يقتلنا بالتدريج ويضغط على أرواحنا ويزيد من ثقل الفراغ، لولا هذه الفصول المتقلبة التي تحرك بعض الهواء، لم نستطع فك كل القيود التي تكبلنا ولا النمطية المفلسة التي تحوم حولنا وتكرس ذهنيتها المتهدلة، الفراغ من كل ناحية، كالتاريخ تماما، لا مسافة بينهما سوى جراحنا المتكررة وسخافة من يصنعون هذا التاريخ دون أن يشعروا بالخجل.

نحن نبحث عن الدفء الذي ضيعه الباعة المتجولون وهم في طريقهم لتأريخ المجد والسلطة، عن السكينة التي فقدناها، عن الأمل العضال الذي ينتابنا دون جدوى، عن الحب الذي يحمل الأثقال عن قلوبنا لمواصلة الطريق وتجاوز معاناته.

إنه التاريخ الموازي لتوقعاتنا والثمرة الأولى للحب. نحن الآن أمام معضلة كبيرة، وهي هذه الحياة المليئة بالتعقيدات والشيفرات ونحن مجرد كائنات مكونة من ضوء ومشاعر لا نتحمل كل هذا.

طلبتْ لي قهوة... ثم نظرت إليّ في حذر وأنا أتحدث عن حياتي القليلة بالقياس لتجربتها، رغم أننا من نفس الجيل، لكن التجارب تختلف في عمقها وظروفها. سعدتْ حين علمتْ أنني أصبحت فنانة تشكيلية كما أحلم... وذكرتني بصورة كنت رسمتها لها في بداية دراستي، وقام أبوها بتمزيقها، لأنه اعتقد أنها صورة لممثلة مصرية تعلقها على جدار غرفتها، وهذا حرام دينيا كما يعتقد.

قالت لي: لهذه الدرجة لم يتعرف أبي على وجهي، بقدر ما كان الحرام والحلال يشغله!

ضحكنا كثيرا على هذه القصة وتأسفتْ لضياع صورتها هذه، كانت مبعثا للغبطة بالنسبة لها. لأنها تمثل فترة مهمة من حياتها. وبالرغم من أن أصدقاء كثر رسموا لها بورتري. لكن رسمتي كانت لها مكانة خاصة في نفسها.

جاء النادل بالقهوة واستفسر هل نريد من خدمة أخرى؟

شكرَته ثم بادرتني بسؤال مفاجيء: هل أنت سعيدة بتجربتك؟

السؤال أربكني لأنني أنا نفسي لم يخطر على بالي طرح مثل هذا السؤال على نفسي: هل أنا سعيدة بحياتي؟

ولكي تنتشلني من الارتباك قالت لي أنا فقط أريد معرفة الآخرين وانطباعاتهم عن حياتهم وأنفسهم والقليل من يجلس معك ويحدثك عن هذه المشاعر السحيقة.... هذا مهم بالنسبة لي حين أكتب، في الكتابة عادة أتجه كثيرا لتصوير مشاعرنا وتأملاتنا وأفشل في القراءة السيميائية لما حولنا، حين أكون جالسة في مكان عام... كالمقاهي والمطاعم، تتجه عيناي إلى الوجوه وتعابيرها، حتى أنني أخجل من أن ينتبه لي إنسان ما، وأنا أتأمل وجهه وأقرأ أخاديد الزمن والقدر!

ما يشغلني هو الحزن والانكسار البشري، أن أضع مشاعر الناس على مشاعري وأكتب، إنه قدر استثنائي، أقصد قدري!

كان اللقاء صدفة لكن اللحظة أخذت عمقا أبعد من الصدفة!

سألتها عن حياتها: فأجبتني باقتضاب دون أن يبدو عليها الارتباك وكأنها تختصر في جملة واحدة كل آلام البشرية! هناك أخاديد تبتلعي ويقتلني القدر تدريجيا بصدماته.

إنها متحدثة بارعة عن الألم والحزن. لغتها في الحديث عن الحزن ليست رمادية، بل تجعل منها وسيلة للدهشة والسخرية. لكن، حين يأتي ذكر الفرح، تغرورق عينيها الجميلتين وأكتشف أن الألم غارق في فرحها، الألم لا يؤثر في تصرفاتها. تحدثك عن الألم بكل ثقة لكنها تنهار حين يأتي ذكر الفرح.

تحركتْ قليلا في جلستها وقالت: يبدو لي أنه لا شيء يؤلم أكثر من قتل الفرح من حولنا وبداخلنا. أقصد تلك الغبطة الوجودية الجميلة، غبطة لها روح شجرة، وخفة عصفور!

حين كنا في سن المراهقة "أنا وهي" كنا نضحك من لاشيء وعلى أي شيء. حتى الأشياء البسيطة تسعدنا، لكننا فعلا كما قالت: قتلوا فينا كل شيء جميل بالتدريج بفعل الحشو والموت الفكري.

أنا كنت أتعامل مع الوضع ببرود تام وحياتي كانت تمشي باهتة لا هي مؤلمة ولا هي سعيدة. لم أصب بفاجعة مثلها "كانت ظروفها مختلفة" هي عايشت الألم بكل قسوته وعايشت القتل الممنهج ضد حياتها وضد من حولها وضدنا كبشر ثم كنساء... الضربات طبعا كانت مزدوجة...

"هذا مؤلم حقاً"

سألتها عن تجربة الحب فضحكت من أعماقها، وقالت لي: الرجال مجرد وعاء لإنتاج الهرمونات، ونحن النساء ساذجات! أو لأكون أكثر دقة في تعبيري وأتحدث عن نفسي، لقد كنت ساذجة حين أوهمت نفسي أن الحب يمكن له أن يكون رقيقا ورفيقا وسندا وصدرا لا مصنعا لإنتاج الفراغات والعنف والهرمونات، وإفراغها في محتوى أنوثتي.

صدمني تعبيرها، لم أفكر في هذا التعريف إطلاقا .

ابتسمت لها وقلت ربما ما تقولينه صحيح فهو ينطبق على ثلاثة أرباع البشرية!

الحب بالمعنى الذي وصفته مسألة نادرة.

نعم صديقتي لكن الكارثة الحقيقية أننا في سن لم يعد فيه ممكنا أن نجرب عواطفنا وننجرف في تصوراتنا، إننا نبحث عن ملاذ ورفقة وسند لمتابعة هذه الحياة بهدوء دون فواجع.

حياة الإنسان مأساة حقيقة ليس فقط بسبب الأقدار ولكن بسبب عجزه عن استعاب حقيقة الطبيعة "الحياة والحب"! والمأساة الأخرى أنه لا يكتشف ذلك إلا بعد فوات الأوان، ومع ذلك ما زال التردد والخوف يمتلكنا.

صمتنا قليلا كل واحدة تنظر في اتجاه مغاير... نبدد بعض المشاعر في النظر بعيدا من خلال نافذة المقهى المطلة على شارع مكتظ بالمارة والسيارات.

سألتني بعد صمت طويل وكأنها تنوي المغادرة: هل نلتقي ثانية؟

أنا غريبة في هذه المدينة، عودتي لم تبدد غربتي بعد، قد نلتقي وأقدم لك ما أكتبه من الأفكار التي تعج بالمتفجرات والرصاصات لخلق الصدمات من حولي... إنها الوسيلة الوحيدة لتبديد غربتي والتعبير عن استيائي..

ثم ابتسمتْ بخبث:

اطمئني لن يؤدي بي هذا إلى الجنون بل إنه يعيد لي توازني!

نظرتُ إليها باستغراب! وضحكنا معا.

قلت لها: لم أشبع من لقائنا بعد! ..

ردت: أنا أيضا، لذلك أحرص على اللقاء مرة أخرى

أريد أن أعرف كل شيء عنك منذ افترقنا، وأريد أن أحدثك عن أشياء كثيرة ومهمة، فإحساسك الفني يهمني كثيرا، لأن الفن في النهاية هو ملاذنا الأخير.

أعتقد أن الآلهة الإغريقية والميثولوجيا القديمة غدقت علينا بنعمٍ كثيرة منها الفن والسحر والجمال والخيال.

أعتقد أننا أيضا كائنات ميثولوجية، في هذا العالم المتوحش والواقعي حد الموت.

تدهشني التصورات والمخيال الفنتازي والسحر في الفن.

ضحكتُ من تشبيهاتها!

قالت وهي تصافحني وتنظر إليّ باستغراب: نعم، نحن ميثولوجية أخرى تبحث لها عن متنفس فني، يعج بالبركات، والدعوات، والصلوات، والبخور، والغضب، والحب، والموسيقا، والرياح، والأمطار، والغناء، والرقص، والأناشيد.

كانت تعبُر الطريق إلى الجهة الأخرى من الشارع، وأنا أشيّعها بنظراتي، وأمد عنقي من النافذة لأتطلع أكثر على هذا الكائن المثقل بهموم عصية عن الفهم، ومثقل بهموم الكتابة والبوح، كائن يقاوم الهشاشة بثقة وإصرار.