قبل ألف وسبعة وأربعين عامًا، قرر القائد الفاطمي (جوهر الصقلي)، بعد انتصار على الإخشيديين، في عام 969م، بناء مدينة تقع إلى شمال مدينة الفسطاط التي بناها عمرو بن العاص، واستغرق بناؤها 3 سنوات، وعرفت في البداية باسم (المنصورية) حتى جاء الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عام 972م واختارها عاصمة للدولة الفاطمية وأطلق عليها (القاهرة).

وجاء في كتاب المسالك والممالك لأبي عبيدة البكري؛ أن جوهر الصقلي حرص منذ ليلة وصوله على إنشاء حاضرة (عاصمة) للخلافة الفاطمية، فنظر إلي السهل الرملي الواقع شمالي الفسطاط ، وكان يخلوا من المباني إلي البستان الكافوري ودير فسيح يطلق عليه دير العظام وحصن صغير يسمي قصر الشوك. فاختط مدينته وأحاطها بسياج عَلّقَ عليه أجراس، وعندما تدق هذه الأجراس تكون إذانًا ببدء العمل في بناء المدينة.

وظل جوهر يترقب ظهور كوكب ميمون الطالع ليبدأ العمل في البناء. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ حط فوق أحد الحبال المعلق عليها الأجراس غراب فدقت الأجراس، فظنّ العمال أن هذه إشارة بدء العمل ببناء المدينة فشرعوا في البناء. وظهر أن إشارة بدء العمل التي تسبب فيها الغراب قد توافقت مع ظهور كوكب المريخ، قاهر الفلك كما يطلقون عليه، فرفع جوهر الأمر للخليفة الفاطمي الذي كان مشتغلًا بالتنجيم فوافق علي نسبة المدينة الجديدة للكوكب القاهر وأسموها القاهرة.

ولقد شملت القاهرة أول الأمر قطعة من الأرض مساحتها 340 فداناً علي شكل مربع طول ضلعه 1200 متر تقريباً، وكانت تمتد من منارة شمالاً حتى باب زويلة جنوبًا وأحاطها جوهر بسور من اللبن، ويقع في هذا السور ثمانية أبواب هي: باب زويلة وباب الفرج من الجنوب، باب الفتوح وباب النصر في الشمال، و باب القراطين ( المحروق) و باب البرقية في الشرق وباب السعادة وباب القنطرة في الغرب.

وما لفت انتباهي هنا أنه تمت إحاطة كامل القاهرة بسور يضم بداخله جميع سكان المدينة بغض النظر عن الأصول أو المستويات الاجتماعية أو المهن والأعمال التي يقومون بها.

هكذا لتصبح القاهرة بمثابة القلب بالنسبة لباقي القطر المصري، والسور بمثابة القفص الصدري. ومن سمات القلب أنه يحتوى بداخله الدم المحمل بالأكسجين والغذاء، وكذلك الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون والفضلات، لكن دون اختلاط تام بينها، تجاور بفاصل دون عزل أو إقصاء حتى يتم أداء الوظيفة على أكمل وجه وفي تكامل مع باقي الأعضاء التي يتكون منها الجسد.

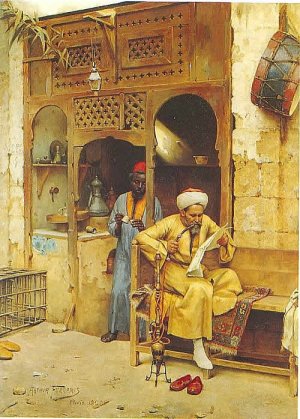

وداخل السور عاش الناس متجاورين؛ الزراع والعمال والتجار، السقاءون والكواءون والإسكافية والحطابون والقصابون والترزية، المسلم والمسيحي واليهودي، العربي والأفريقي واليوناني والتركي والفارسي.. الجميع خلف السور؛ يضمهم ويحميهم، ويخرجون ويدخلون من نفس البوابات. وخلق مثل هذا التجاور بيئة ومجتمعًا متداخلًا يشبه خشب المشربيات (عاشق ومعشوق). بالتأكيد كان هناك تمايز طبقي، في الملبس والمسكن وغيرها، لكن العادات والتقاليد مشتركة، والاحتفال بها قائم على التشارك والتكافل، خاصة في ظِل وجود الشوارع والحواري والأزقة المغلقة أو شبه المغلقة على من يعيشون فيها داخل بيوت متباينة من الفخامة إلى البساطة.

وأنتجت هذه البيئة سماتها وقواعدها وقوانينها؛ تلك التي سجلها المؤرخون قبل مئات السنين، والتقطها نجيب محفوظ ببراعة في أعمال التي تناولت حارات وعطوف تلك القاهرة العامرة الساهرة خلف السور والبوابات.

ومن هذه السمات انتشار التكايا لإطعام الدراويش والمسافرين الفقراء، وكذلك الأسبلة لسقايتهم، بالإضافة إلى تقسيم المسئوليات من إنفاق وإنتاج ونقل وحماية... إلخ وظهرت الطوائف المهنية داخل بيئة القاهرة القديمة، طوائف العربجية، والزبالين، والنحاسين، والحدادين..إلخ، وظهر الفتوات كذلك لفرض النظام وتوفير الحماية لكل منطقة من طمع المناطق المجاورة ومن السرقات خاصة في أوقات الجدب والشدة.

بالتأكيد، لم تكن القاهرة مدينة فاضلة، ولم يكن أهلها أطهارًا، فلقد كان هناك فساد وظلم وغير ذلك من النقائص والرذائل، وكان هناك الأثرياء والفتوات والحرافيش وما بين هذه الجيتوهات من بشر عاديين دون الثراء والفتونة وقبل الحرفشة بقليل (ما أُطلق عليه لاحقًا الطبقة المتوسطة).

ولعقود ظلت القاهرة على هذه الحال، تزدهر وتخبو، تتمدد وتنكمش، تتلألأ وتظلم، تنمو وتحترق، داخل السور وخلف البوابات.

فماذا تغير؟

خلال القرنين الثامن والتاسع عشر تقريبًا تبلور التغير المفصلي في الطبيعة الديموجرافية للقاهرة، وذلك عبر مراحل متعددة من الإزاحة والإقصاء والحصر لجماعات وطوائف بعينها. بدأ ذلك بإنشاء مدن جديدة على تخوم القاهرة الفاطمية، ومن أبرزها حلوان والعباسية على سبيل المثال، لتسكنها الطبقات والطوائف التي لم تعد ترغب في مجاورة الطبقات والطوائف الأقل منها اجتماعيًا وماديًا، والتي سيتم وسمها لاحقًا بالطبقات الشعبية. وبالتوازي مع توجه هذه الطبقة إلى الضواحي سعيًا للتميز، كانت هناك تجمعات أخرى نازحة من ريف مصر بعامة وصعيدها بخاصةٍ، سعت إلى استيطان مناطق أخرى على تخوم القاهرة لأن القاهرة الفاطمية (بيئة ومجتمعات وعمران) لم ترحب به أو لأنهم لم يستطيعوا التعايش معها، لتنشأ ضواحي أخرى على تخوم القاهرة القديمة وعلى تخوم الامتدادات العمرانية مثل العباسية، سيطلق عليها لاحقًا (المناطق العشوائية). وهكذا تمددت القاهرة الفاطمية في اتجاهين متعاكسين ومنسلخين عن القلب القابع خلف السور والبوابات، اتجاه المدن البرجوازية والأرستقراطية (القاهرة الخديوية "منطقة وسط البلد" والعباسية، ومصر الجديدة، وجاردن سيتي، والزمالك..) واتجاه التجمعات العشوائية (بولاق الدكرور، وإمبابة، وشبرا الخيمة..) وبينهما تمزق المجتمع القديم بالقاهرة المستكينة خلف السور، وتلوثت البيئة بفضلات الضواحي بنوعيها.

وبالعودة إلى تشبيه القاهرة الفاطمية بالقلب، والسور بالقفص الصدري، فبوسعي الذهاب إلى أن إجراء فحص بالأشعة السينية سيكشف تضخم هذا القلب لدرجة أفقدت العضلة مرونتها، مع ظهور مناطق من العطب بها قد تؤدي إلى انفجارها أو توقفها التام عن العمل، بالإضافة إلى ظهور نتوءات تتجاوز هذا القفص الصدري، يمكن وصفها بالأورام، حميدة أو خبيثة، لأن تكوينها مخالف لتكوين العضو الأصلي.

أما لو تعاملنا مع المشهد جغرافيًا باستخدام جوجل إيرث Google earth، فسنرى صورة بالغة التعقيد وتخلو من السيميترية، مركز منكمش على نفسه، وضواحي مغلقة على نفسها، وعشوائيات تسعى للتمدد على كليهما.

والمدهش أن الضواحي البرجوازية والأرستقراطية حملت معها فكرة الأسوار، لكن هذه المرة وفقًا لتصور الكميونات والجيتوهات المغلقة خوفًا من تطلعات الطبقات الأدنى، وحملت معها كذلك الفتوات لكن تحت مسمى عصري وهو الحرس الشخصي.

وتدريجيًا أصبحت التجمعات السكانية داخل الضواحي بنوعيها منسلخة تمامًا عن التجمعات السكانية بالمركز القديم؛ والتي بدورها أصبحت ملوثة بتطلعها إلى النماذج التي تنتمي لتلك الضواحي، نماذج الثراء السريع والبلطجة، نماذج شخصتها السينما في أدوار قام بها عادل إمام مثلا (قصص الثراء السريع) أو محمد رمضان (البلطجة).

وسيطرت على الجميع حالة من الاغتراب داخل نفس المدينة بمجرد مغادرة الحي (وأحيانًا الشارع)، تصاحبها هواجس ومخاوف نتيجة للتفاوتات الهائلة ليس فقط في المستوى المادي والاجتماعي، بل وفي منظومة العادات والتقاليد، فما كان يمارسه الجميع سابقًا بوصفه جزءًا من الحياة اليومية التي يظللها التجاور والتشارك والتكافل، أصبح لدى سكان الضواحي الأرستقراطية بمثابة فلكور، طقسًا شعبيًا مثيرًا سواء كان ذلك مولدًا من الموالد (الحسين والسيدة زينب ...) أو حلاوة المولد والفوانيس، ووصولًا إلى الجلابيه بارتي.

تفتت وتنافر مستمر، ظاهره التمدد، وجوهره الانفجار الوشيك.

وجاء في كتاب المسالك والممالك لأبي عبيدة البكري؛ أن جوهر الصقلي حرص منذ ليلة وصوله على إنشاء حاضرة (عاصمة) للخلافة الفاطمية، فنظر إلي السهل الرملي الواقع شمالي الفسطاط ، وكان يخلوا من المباني إلي البستان الكافوري ودير فسيح يطلق عليه دير العظام وحصن صغير يسمي قصر الشوك. فاختط مدينته وأحاطها بسياج عَلّقَ عليه أجراس، وعندما تدق هذه الأجراس تكون إذانًا ببدء العمل في بناء المدينة.

وظل جوهر يترقب ظهور كوكب ميمون الطالع ليبدأ العمل في البناء. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ حط فوق أحد الحبال المعلق عليها الأجراس غراب فدقت الأجراس، فظنّ العمال أن هذه إشارة بدء العمل ببناء المدينة فشرعوا في البناء. وظهر أن إشارة بدء العمل التي تسبب فيها الغراب قد توافقت مع ظهور كوكب المريخ، قاهر الفلك كما يطلقون عليه، فرفع جوهر الأمر للخليفة الفاطمي الذي كان مشتغلًا بالتنجيم فوافق علي نسبة المدينة الجديدة للكوكب القاهر وأسموها القاهرة.

ولقد شملت القاهرة أول الأمر قطعة من الأرض مساحتها 340 فداناً علي شكل مربع طول ضلعه 1200 متر تقريباً، وكانت تمتد من منارة شمالاً حتى باب زويلة جنوبًا وأحاطها جوهر بسور من اللبن، ويقع في هذا السور ثمانية أبواب هي: باب زويلة وباب الفرج من الجنوب، باب الفتوح وباب النصر في الشمال، و باب القراطين ( المحروق) و باب البرقية في الشرق وباب السعادة وباب القنطرة في الغرب.

وما لفت انتباهي هنا أنه تمت إحاطة كامل القاهرة بسور يضم بداخله جميع سكان المدينة بغض النظر عن الأصول أو المستويات الاجتماعية أو المهن والأعمال التي يقومون بها.

هكذا لتصبح القاهرة بمثابة القلب بالنسبة لباقي القطر المصري، والسور بمثابة القفص الصدري. ومن سمات القلب أنه يحتوى بداخله الدم المحمل بالأكسجين والغذاء، وكذلك الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون والفضلات، لكن دون اختلاط تام بينها، تجاور بفاصل دون عزل أو إقصاء حتى يتم أداء الوظيفة على أكمل وجه وفي تكامل مع باقي الأعضاء التي يتكون منها الجسد.

وداخل السور عاش الناس متجاورين؛ الزراع والعمال والتجار، السقاءون والكواءون والإسكافية والحطابون والقصابون والترزية، المسلم والمسيحي واليهودي، العربي والأفريقي واليوناني والتركي والفارسي.. الجميع خلف السور؛ يضمهم ويحميهم، ويخرجون ويدخلون من نفس البوابات. وخلق مثل هذا التجاور بيئة ومجتمعًا متداخلًا يشبه خشب المشربيات (عاشق ومعشوق). بالتأكيد كان هناك تمايز طبقي، في الملبس والمسكن وغيرها، لكن العادات والتقاليد مشتركة، والاحتفال بها قائم على التشارك والتكافل، خاصة في ظِل وجود الشوارع والحواري والأزقة المغلقة أو شبه المغلقة على من يعيشون فيها داخل بيوت متباينة من الفخامة إلى البساطة.

وأنتجت هذه البيئة سماتها وقواعدها وقوانينها؛ تلك التي سجلها المؤرخون قبل مئات السنين، والتقطها نجيب محفوظ ببراعة في أعمال التي تناولت حارات وعطوف تلك القاهرة العامرة الساهرة خلف السور والبوابات.

ومن هذه السمات انتشار التكايا لإطعام الدراويش والمسافرين الفقراء، وكذلك الأسبلة لسقايتهم، بالإضافة إلى تقسيم المسئوليات من إنفاق وإنتاج ونقل وحماية... إلخ وظهرت الطوائف المهنية داخل بيئة القاهرة القديمة، طوائف العربجية، والزبالين، والنحاسين، والحدادين..إلخ، وظهر الفتوات كذلك لفرض النظام وتوفير الحماية لكل منطقة من طمع المناطق المجاورة ومن السرقات خاصة في أوقات الجدب والشدة.

بالتأكيد، لم تكن القاهرة مدينة فاضلة، ولم يكن أهلها أطهارًا، فلقد كان هناك فساد وظلم وغير ذلك من النقائص والرذائل، وكان هناك الأثرياء والفتوات والحرافيش وما بين هذه الجيتوهات من بشر عاديين دون الثراء والفتونة وقبل الحرفشة بقليل (ما أُطلق عليه لاحقًا الطبقة المتوسطة).

ولعقود ظلت القاهرة على هذه الحال، تزدهر وتخبو، تتمدد وتنكمش، تتلألأ وتظلم، تنمو وتحترق، داخل السور وخلف البوابات.

فماذا تغير؟

خلال القرنين الثامن والتاسع عشر تقريبًا تبلور التغير المفصلي في الطبيعة الديموجرافية للقاهرة، وذلك عبر مراحل متعددة من الإزاحة والإقصاء والحصر لجماعات وطوائف بعينها. بدأ ذلك بإنشاء مدن جديدة على تخوم القاهرة الفاطمية، ومن أبرزها حلوان والعباسية على سبيل المثال، لتسكنها الطبقات والطوائف التي لم تعد ترغب في مجاورة الطبقات والطوائف الأقل منها اجتماعيًا وماديًا، والتي سيتم وسمها لاحقًا بالطبقات الشعبية. وبالتوازي مع توجه هذه الطبقة إلى الضواحي سعيًا للتميز، كانت هناك تجمعات أخرى نازحة من ريف مصر بعامة وصعيدها بخاصةٍ، سعت إلى استيطان مناطق أخرى على تخوم القاهرة لأن القاهرة الفاطمية (بيئة ومجتمعات وعمران) لم ترحب به أو لأنهم لم يستطيعوا التعايش معها، لتنشأ ضواحي أخرى على تخوم القاهرة القديمة وعلى تخوم الامتدادات العمرانية مثل العباسية، سيطلق عليها لاحقًا (المناطق العشوائية). وهكذا تمددت القاهرة الفاطمية في اتجاهين متعاكسين ومنسلخين عن القلب القابع خلف السور والبوابات، اتجاه المدن البرجوازية والأرستقراطية (القاهرة الخديوية "منطقة وسط البلد" والعباسية، ومصر الجديدة، وجاردن سيتي، والزمالك..) واتجاه التجمعات العشوائية (بولاق الدكرور، وإمبابة، وشبرا الخيمة..) وبينهما تمزق المجتمع القديم بالقاهرة المستكينة خلف السور، وتلوثت البيئة بفضلات الضواحي بنوعيها.

وبالعودة إلى تشبيه القاهرة الفاطمية بالقلب، والسور بالقفص الصدري، فبوسعي الذهاب إلى أن إجراء فحص بالأشعة السينية سيكشف تضخم هذا القلب لدرجة أفقدت العضلة مرونتها، مع ظهور مناطق من العطب بها قد تؤدي إلى انفجارها أو توقفها التام عن العمل، بالإضافة إلى ظهور نتوءات تتجاوز هذا القفص الصدري، يمكن وصفها بالأورام، حميدة أو خبيثة، لأن تكوينها مخالف لتكوين العضو الأصلي.

أما لو تعاملنا مع المشهد جغرافيًا باستخدام جوجل إيرث Google earth، فسنرى صورة بالغة التعقيد وتخلو من السيميترية، مركز منكمش على نفسه، وضواحي مغلقة على نفسها، وعشوائيات تسعى للتمدد على كليهما.

والمدهش أن الضواحي البرجوازية والأرستقراطية حملت معها فكرة الأسوار، لكن هذه المرة وفقًا لتصور الكميونات والجيتوهات المغلقة خوفًا من تطلعات الطبقات الأدنى، وحملت معها كذلك الفتوات لكن تحت مسمى عصري وهو الحرس الشخصي.

وتدريجيًا أصبحت التجمعات السكانية داخل الضواحي بنوعيها منسلخة تمامًا عن التجمعات السكانية بالمركز القديم؛ والتي بدورها أصبحت ملوثة بتطلعها إلى النماذج التي تنتمي لتلك الضواحي، نماذج الثراء السريع والبلطجة، نماذج شخصتها السينما في أدوار قام بها عادل إمام مثلا (قصص الثراء السريع) أو محمد رمضان (البلطجة).

وسيطرت على الجميع حالة من الاغتراب داخل نفس المدينة بمجرد مغادرة الحي (وأحيانًا الشارع)، تصاحبها هواجس ومخاوف نتيجة للتفاوتات الهائلة ليس فقط في المستوى المادي والاجتماعي، بل وفي منظومة العادات والتقاليد، فما كان يمارسه الجميع سابقًا بوصفه جزءًا من الحياة اليومية التي يظللها التجاور والتشارك والتكافل، أصبح لدى سكان الضواحي الأرستقراطية بمثابة فلكور، طقسًا شعبيًا مثيرًا سواء كان ذلك مولدًا من الموالد (الحسين والسيدة زينب ...) أو حلاوة المولد والفوانيس، ووصولًا إلى الجلابيه بارتي.

تفتت وتنافر مستمر، ظاهره التمدد، وجوهره الانفجار الوشيك.