حين غادرت غرفتي في تلك الليلة التي لا يمحوها النسيان، كانت الظلماء تنداح على وجه المدينة كالمداد الأسود، وأضواء المصابيح الشاحبة تنبجس الواحد تلو الآخر، تفتق فلول الظلام، والشوارع طنينا مضمحلاّ، والأصوات في خفوت إلا أصوات التلفزيونات وآلات التسجيل التي تنشط في مثل هذا الوقت، وصدى أغنيات فاحشة داعرة يترنم بها الشبّان المهمّشون، يقذفونها في آذان الفتيات والنساء اللاتي تتقيّؤهن الحافلة في محطتها الأخيرة.

اعتدت منذ مدة ما عدت أذكر بدءها أن أنزويَ طوال النهار في غرفتي، أنشُد في الكتب ملاذًا يقيني سياط هذا الزمن الماحل، ولا أغادرها إلا عندما تتناكر الوجوه وتخف الحركة، وتخلو الشوارع من ذلك الزحام المحموم، وتلك النظرات الذئبيّة الشرسة التي تشتعل لأتفه الأسباب.

طوال النهار، كانت أصوات النساء ترتفع من البيوت، واللعنات تختلط بنداءات الباعة في الطريق، وأزيز السيارات، وصفير المنبهات، وزعيق الأطفال، وسيول الشتائم والزمجرات المتوعدة، وأنا صابر لابدٌ كالخفاش، أنتظر الليل لاقتحام المدينة، لا حبّا فيها، فتونس مثل امرأة وانية الشبق تنام باكرا مخافة أن يراودها زوجها عن نفسها، وإنما كنت أرتادها رغبة في التسكع في هدأة الليل بمنأى عن الأهتار واللغو والهدير.

كنت أسير بغير هدى، تحملني قدماي نحو وجهة غير معلومة، لا أتجنب غير الأنهج المظلمة التي يدبّ فيها المنحرفون كالحشرات الليلية، ترشح أنفاسهم برائحة الجريمة، وتنضح وجوههم بشهوة الدم. على ضوء هلال تجلى في رقعة مرصعة بالنجوم، انحسرت عنها سماء متشحة بالسحب، لمحت في عطفة شارع معتّم شيئا ملقى على الأرض، حافظة نقود. رزق ساقه القدَر إليّ، قلت في نفسي. خفق قلبي خفقا متداركا، وداخلني فرح مفاجئ، وهممت بفتحها ولم أفعل. تذكرت الإيجار والمصاريف وجيبي المخروم من الإفلاس، فخفت أن آتيَ فعلاً تأباه نفسي. الجوع كافر ولم يبق بيني وبين الكفر سوى جدار من طوب رخوٍ لا أدري متى يتفتت. تنازعتني رغبتان متنافرتان : أمدّ يدي إلى ما ليس لي أو لا أمدّها، وهاجس لئيم يقهقه في أعماقي بشماتة، ويسخر منى ومن قناعاتي التي لم يعد لها وجود إلا في كتب تعشش في دماغي. قاومت ذلك الهاجس اللعين وأنا على يقين من أني لا أساوي شيئا بغير تلك القناعات، وتوجهت إلى أقرب مركز شرطة صادفني، تستخفني طمأنينة فاعل الخير.

حييت العون القابع خلف دكة عالية لا تبدي غير رأسه فلم يردّ. تثاءب حين رآني ورفع حاجبيه مستفسرا استفسارا يوحي بالضيق والانزعاج. ابتسمت ابتسامة وانية أخفف بها ثقل الجو الذي خفت أن يحشرني فيه، ومددت له الحافظة. ظلت يدي معلقة لحظات، فوضعت الحافظة على الدكة، وأنا أقول موضّحا بإشارة من يدي :

- وجدتها... على قارعة الطريق.

حدجني بنظرة من عينيه السوداوين الصغيرتين، نظرة من يحاول سبر أغوار محدثه يستجلي طويته، ثم سأل :

- أين ؟

فاجأني السؤال. كدت أعيد "في الطريق"، غير أني استدرت نحو الباب، وأشرت بإصبعي إلى الخارج، وغمغمت :

- هناك. قبالة البنك. قريبا من مصلحة المياه.

تناولها بيده الغليظة المشعّرة، وراح يقلّبها دون أن يفتحها، ثم سألني :

- ماذا يوجد فيها ؟

- لا أدري.

تفحصني بنظرة ازدراء، ثم قطب جبينه العريض حتى تقوّس حاجباه الرقيقان وازدادت نظرته حدة في تينك العينين الصغيرتين، وتساءل في سخرية :

- عيني في عينيك، ألم تفتحها ؟

-كلا. قلت بصوت أفصحت نبرته عن دهشة ممزوجة بانزعاج غامض.

وساد الصمت بيننا فبدا أن الجو يتنفس بالتوجس والريبة.

ما كنت أنتظر جزاء ولا شكورا حين جئت إلى المركز. كنت أود تسليم الأمانة وأمضي في سبيلي، ولم يساورني لحظةً ظنٌّ بأن مسعاي يمكن أن يكون مثار شك.

كان المكتب ضيقا يوحي بالعبوس والكآبة، وعلى جدرانه الرمادية القذرة معلقات إدارية، وبلاغات ومناشير، وصور المشتبه فيهم من المطارَدين والمنحرفين والمورطين في متاهات قضائية.

طالعني العون بعينين تمتلئان بالحدة في وجه ممتقع صارم ينضح بالجفاء، وقال وهو يفحص ما بالحافظة :

- ليس فيها غير أوراق.

قلت وأنا أدره الظنون عن نفسي بابتسامة متكلفة :

- جئت بالأمانة كما هي.

رأيته ينظر إليّ بتفرّس وإمعان، طلب مني بطاقة التعريف، ثم تناول قلما أزرق ودفترا سميكا وانكبّ يسجل وقائع هذه الحادثة، وأنفاسه تزفر تأففًا غير خافٍ.

رفع رأسه بعد لحظات ليقلّب فيّ عينيه الحادتين، وقال باستهزاء :

- عاطل ؟

قلت في تواضع جمّ :

- أعمل أحيانا.

- ليس مثبتا في البطاقة.

- لأنه ليس بالعمل القارّ.

غمغم بكلام مغضوض وعاد إلى دفتره وهو يزفر بتأفف.

- العنوان في حيّ التحرير ؟

- نعم.

توقف فجأة عن الكتابة، ورفع نحوي نظرة تجلّى فيها الاستنكار :

- وماذا تفعل في مثل هذا الوقت بعيدًا عن محلّ سكناك ؟

- أتَـ... أتَسَـ... أتجوّل.

رأيتُه يبتسم ابتسامة مريرة ساخرة، يلقي بالقلم على الدفتر ثم يدفع الكرسي خلفه وينهض حانيا جذعه على الدكة، وعيناه تلتصقان بوجهي وهما تتسعان.

- عاطل، وتتسكع في عزّ الليل، بعيدًا عن بيتِك، وتدّعي الأمانة ؟ ألا تعرف أننا سنتصل بصاحب المحفظة ؟

وقال أيضا وهو لا يبرح وضعه المتنمّر ذاك :

- خيرٌ لك أن تُقِرَّ بالحقيقة، كلِّ الحقيقة. فاهم ؟!

كان يتكلم ونذر الوعيد تتطاير من عينيه، ونثار ريقه يرش وجهي.

انقبض قلبي وركبني خوف تخلخلت له مفاصلي، فحملقت في وجهه فزعا، وقلت فيما يشبه الضراعة :

- سيدي، أنا بريء من كل ظن.

وفي صدري وجْسٌ بدأ ينمو، ومخاوف أخذت تحتدم، ووساوس تفشت بقعتها كألسنة النار المندلعة في الهشيم.

ما موقفي لو تكون الحافظة مسروقة ألقى بها أحد النشالين بعد أن أفرغها من محتواها، وما مصيري لو اتّضح أن صاحبها زعم أنها مرصوصة رصّا بالأوراق المالية، وبم أواجهه لو انصبّت ظنونه عليّ ؟

جال كل ذلك بخلدي وغاص قلبي في صدري وتلوى الندم في باطني. ما كنتُ أحسب أن يكون فعل الخير محفوفا بالمخاطر. وفجأة ومض في ذهني خاطر، ووجدتُني أفرغ جيوبي، وأضع محتوياتها على سطح الدكة، وأقول للشرطيّ بنبرة من يدرأ عن نفسه الشك :

- تفضّل. هذا كل ما في جيوبي.

وأضفت :

- يمكن أن ترسلوا من يفتش بيتي إن شئتم.

ويا ليتني ما فعلت، فقد كانت تلك بدايةَ محنتي.

جرت عينا الشرطيّ على أشيائي الموضوعة أمامه : شكّة مفاتيح ، كيس مناديل من ورق، جذاذات متهرئة، بطاقات عيادة، كنّش صغير. امتدّت يده دون تردد إلى الكنّش، وراح يتصفّحه بصفاقة، وما هي إلا لحظات حتى تحجرت نظراته وزحفت من محجريه نظرة مخيفة، وهو يقول بصوت يزفر الحنق والغِلّ :

- ما هذا ؟

لينتبه ذاك الذي يستنيم إلى الدفء عند بدء الصراع، ويدَع غيرَه يدافع عن قضيّته، لأنه سيكون طرفًا في الهزيمة حتى وإن لم يخض الصراع. لن يهرب من الصراع وإن تحاشاه، فمن لا يناضل من أجلِ قضيّتِه، سيناضِل حتما من أجل قضيّة معادية.

قولة لبرتولد بريشت، إلى جانب مقولات أخرى لكتّاب وشعراء ومفكرين عرب وأجانب، من القدامى والمحدثين، اعتدت تدوينها في ذلك الكنش الصغير لكي أستشهد بها عند الحاجة، في مقالات كنت أنشرها بين الحين والحين في بعض الصحف التونسية والعربية، لقاء أجر يساعدني على درء غوائل الزمن الفاجر.

ضيّق عينيه في حقد وعاد يسألني وهو يورّق الكنش :

- ما هذا ؟

قلت بصوت جهدت أن يكون واثقا وثوق من لا يرى فيما أتى أيّ عيب ولا أدنى جرم :

- أقوال أستلّها من كتب ومجلاّت وصحف تباع عندنا في المكتبات وأكشاك الجرائد في وضح النهار.

ندّت عنه هزّة رأس ساخرة وهو يقول :

- العملية كبرت !

وأضاف بعد أن نادى زميلا له في مكتب مجاور :

- عرفت منذ دخولك أنك مريب.

ولما حضر زميله قال له :

- خذه للحجز.

- ما به ؟

- معارض.

لم أدر كم بقيت في الحجز. ساعة، وربما أكثر وربما أقل، لا أدري. كان حبسي في حجرة ضيقة عديمة النوافذ، مظلمة، ولا ضوء إلا ما يتسلل عبر الباب المغلق. هدأت من روعي وأقنعت نفسي بأن المسألة خطأ ناجم عن تجاوز شرطي متهور حدود مهنته، وأن الحقيقة لا شك متضحة بمجرد أن ألقى رئيسه لأشرح له ظروف اعتقالي، وتصورت في شماتة متشفية رجُم التوبيخ المنهالة على ذلك الشرطيّ، وتمثل لي وهو يشد على ذراعي في ضراعة يائس كي أغفر له زلته، وأسقطَ حقي في مطالبته بتعويض عمّا نالني جرّاء فعلته، ولم أكن أعلم أن ما حاق بي تلك الليلة لم يكن سوى رسيس، فاللاحق كان أنكى وأمرّ.

انفتح الباب، وقادني الشرطي الثاني مصفّدًا بالأغلال، ثم ألقى بي في جوف سيارة مصفّحة من تلك السيارات التي يستعملونها لقمع المظاهرات. كانت مرصوصة رصّا بأجساد لم أتبيّن في العتمة ملامحها.

كانت المدينة هاجدة في ذلك الهزيع من الليل، والسيارة توغل بنا في دروب مجهولة، وتهتز من حين إلى حين اهتزازا يخض البدن كالشكوة، ومحركها يئز أزيزا يصدّع الآذان. وما إن لفظتنا في فناء خلفي لبناية عالية في الناحية الأوروبية من المدينة حتى خيم الرعب وانهمر الصفع والركل والشتائم المقذعة :

- تتآمرون على النظام يا أولاد القحاب !

ونالتني من هذا الاستقبال ركلة على مؤخرتي أوقعتني، فانكفأت على الأرض بغير حراك. وسمعت أحدهم ينفث حنقا وغلاًّ وهو يدوسني برجله كالبقة :

- سنسحقكم كما تسحق الحشرات يا أولاد الزانية !

داخل السيارة التي حملتنا، لم تلح لي وجوه من حُشرتُ معهم قسرًا. بعض الأصوات فقط كانت تجيئني في تواتر رتيب كأنما تخضع لبادرة معلومة. عزوت ذلك أول الأمر إلى طقس من الطقوس يعمد إليه المنحرفون ليشدّوا أزر بعضهم بعضا، استعدادا للمواجهة، مواجهة المحن التي تنتظرهم. كانت أدعية آسية في البداية، ثم صارت ترتيلا لآيات من الذكر الحكيم بتلك النبرة التي عهدتها في الكتاتيب والمآتم. نبرة حزينة خاشعة خيّل إليّ معها أنني في موكب دفن، ولم يزُل استغرابي إلا حين أدركت السيارة وجهتها، وراحت تلفظنا الواحد تلو الآخر. ولاح بعض من كانوا برفقتي على ضوء المصابيح الواهن في جلابيب بيضاء طويلة من تلك التي درج بعض الرجال على لباسها منذ الثورة الإيرانية. كانت لحاهم مسترسلة وعيونهم مكحّلة ورؤوسهم مغطاةً بعرّاقيات بيضاء.

عند باب الزنزانة، قلت لمن فكّ وثاقي، في توسل :

- سيدي، أنا لست منهم.

فندّت عنه ضحكة حانقة ترامت في أرجاء الدهليز الموحش كقبو مهجور، وقال :

-البرّة ذيابْ ، وهنا قحابْ ! ادخُلْ !

ودفعني دفعة أوقعتني بين أجساد متراصة في زنزانة معتمة، تنتشر فيها أخلاط من روائح الفساء والبول وعرق الجوارب والآباط. على ضوء مصباح شحيح يتدلى من سقف نديّ عال، بدت لي وجوه مكدودة خابية النظرات، تتنفس الهواء بصعوبة بالغة إن جاز أن أسمّيَ ما هو متاحٌ لنا تنفسه هواء. لم يكن في تلك الزنزانة موضع لقدم ساعية بين القعود والوقوف.

عبر الدهليز صكّ الأسماع خليط من أصوات هادرة، وبكاء، وصرخات غاضبة، وأصداء شرّ تترامى في الظلام.

انقضّ الفزع على نفسي وطاش عقلي وارتخت مفاصلي، فصرخت بأعلى صوتي :

- دعوني أخرج ! لم أفعل شيئا ! أنا بريء !

وجاءني من خلف صوت هادئ رصين تفصح نبراته عما وراءه من عزم :

- لا تضعف.

التفتّ صوب الصوت فإذا رجل قويّ البنية يربّت على زندي ويقول :

- وحّدِ الله كثيرًا وقَوِّ نفسَك بالإيمان.

- ولكنْ… هناك خطأ. أنا لستُ منكم.

قال معترضا :

- ألستَ مؤمنًا ؟

- بلى، قلت.

- إذن أنتَ منّا، تعاني ما نعاني.

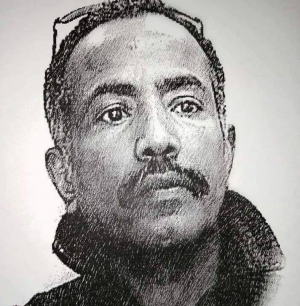

كان أسمر اللون، كثّ اللحية، حليق الشارب، مستدير العينين، حادّ البصر، في جبينه سمة داكنة من أثر السجود، وفي محجريه نظرة زادها الكحل حدّة، وفي حركاته ثقة واعتداد.

أردف بعد صمت موجها كلامه للجميع :

- بالإيمان يثبّت الله أقدامنا، ويقوّي قلوبَنا، وينصرنا على القومِ الظالمين.

وانبرى يتحدث عن سُميّة وعمّار وياسر وبلال والمبشرين بالجنّة، ويرصّع قوله بآيات تحض على الصبر والتضحية إلى أن يأذنَ الله بالنصر المبين، فلا يُسمَع من الحاضرين سوى همهمة أو "آمين". وقال قائل منهم: "اللهُ أكبر !" فردّدت الزنزانة قوله، وارتفعت ضراعة جماعية خافتة هادئة، ثم أخذت تعلو شيئا فشيئا، وأنا تائهٌ وسط الجمع المنشِد فاغر الفم، أكاد لا أفهم ما يجري.

لا شك أنه ضغث، كابوس ستعقبه استفاقة رحيمة، تمحو هذه الليلة المشؤومة، بمنغصاتها وأكدارها، وأهتار هؤلاء القوم المشدودين إلى ماض غابر، ولكنّ صوت السجّان خلفي ردّني بغتة إلى الواقع الأليم. لاح السجّان في فتحة الباب مثل مارد انشقت عنه الظلمة، فخرست الأصوات وغضّت الأبصار حذرًا ومخافة. جدّف بصوت ممتلئ يرجف الحيطان، وفاه بجملة من كلام بذيء يسلخ الجلد، ولما انصرف كان يقود أمامه ثلاثة من المتهمين.

وسرعان ما سرت في الزنزانة همهمة قلقة، وعاد الخطيب إلى مواعظه، وعادت الجماعة إلى ابتهالها، في خفوت هذه المرة، ولم تسكت إلا حينما عاد السجان يجر خلفه السابقين. وقف متوتّر الأعصاب وأنفاسه تقطر حقدا ومقتا ورغبة في التنكيل، وقال مقلّبا وجهه في الوجوه الملتحية :

- هؤلاء هم السابقون وأنتم اللاحقون !

السابقون أعيدوا أشلاء، كأنما انفتح أمامهم الجحيم، فصهد وهجه أجسادهم وخطف أبصارهم وذهب بعقولهم. وباتت الصدور تقذف بصرخات متأوهة واهنة، وتطلق أنينا جرف كلّ ما استجمعتُ للثبات. أمل ضئيل كان يرتادني بين حين وآخر، ويصوّر لي سبل النجاة من قبضة الجلاّد، وهو أن أتوصّلَ إلى إقناع الجلادين بأني ضحية خطأ رهيب، وأني رجل مسالم لا أريد شرّا بأحد.

وتتالت الساعات على هذا النحو. يأخذ السجان نصيبه من المتهمين، ثم يعود بهم صامتين ذاهلين ذابلين غاضّي الأبصار كأنما شُدّت جفونهم إلى أديم الأرض، وأنا أرتب وأعيد حيثيات الدفاع لعلني أنفذ بجلدي، حتى نُودِيت.

سرتُ بخطى ثقيلة مرتبكة، وسط الخطيب وواحد من أتباعه في دهاليز خافتة الإنارة، تعجّ بأعوان الشرطة والمخبرين، وتترامى في جوانبها أصوات متلاطمة، وصرخات وبكاء وأنين، والسجّان يسوقنا أمامه كالخرفان المنذورة للسلخ، ويلكزنا من خلف بمقمعة ويقذفنا بالشتيمة تلو الشتيمة وهو يقهقه شامتًا حتى بلغنا سردابا معتّما تقطر جدرانه بالقذارة والرطوبة. هناك، انفتح الجحيم على أبواب ثلاثة فنال كل منها حاجته، ووجدتني أُقاد وحيدا إلى سرداب ضيق وطيء في مدخله مدارج، يقف في أعلاها رجل بدين، بقسماته سماجة، وبرقبته وذقنه ندوب، وفي عينيه الغائرتين بريق الشرّ.

أشار إلى الدرجات متقهقرا إلى الأسفل حيث رجل ثانٍ لا يقلّ عنه غلظة وسماجة، وأنا أتبعه كالفريسة المنصاعة إلى قدَرها المحتوم، وقال بصوت يبعث في النفس قشعريرة راعبة وهو يشير إلى الدرجات خلفه :

- هذا ربّي، وهذا محمد، وهذا سيدي محرز، وهذا سيدي بلحسن الشاذلي، وهذا سيدي بن عروس، وهذا أبي، وهذه أمي، وهذا جدّي، وهؤلاء… أولادي.

ولما صار وسط حجرة باردة مسدودة سدًّا لا ينفذ منه أي صوت، مكتظة بآلات وأدوات غريبة معلّقة أو متناثرة هنا وهناك، أرسل نحوي نظرة ثقيلة مخيفة، وأردف : "كلّ هؤلاء تركناهم خلفنا، فلا تذكرهم ولا تطلب شفاعتهم."

أجلسني على مقعد وجلس هو على كرسيّ قبالتي، وبقي زميله يروح ويجيء في حركات وحش متربّص.

حدجني بتلك النظرة المرعبة التي تنعقد فيها نوايا معتمة وقال :

- يبدو أنك رجل متعلّم ولا تحبّ البهذلة. خير لك أن تعترف إذن فتُريح وتستريح.

لم أبتهل إلى الله مثلما ابتهلت في تلك اللحظة. داخلني خوف تخلخلت له ركبتاي. أعترف ! بماذا ؟ أي ذنب اقترفت ؟ حتى صوتي خنقتُه. تعلّمت ألا أعلن احتجاجي منذ أن رُفِتُّ من الجامعة، وعشت عالة على أصدقاء انقرضوا تباعًا، وأنا أمضغ المهانة في صمت منذ سنين، يقتاتني الهمّ والجوع دون أن أصرخ بالشكوى لغير خالقي. علمتني الحياة أن الشكوى في عيون الناس مَذلة، وهي لدى الحاكم جحود وخروج عن الطاعة، فآثرت أن ألوذَ بالصمت ولا أسرّ لغير الورق هواني.

أعترف !؟ ليس لي إلا أن أقول الحقيقة. الحقيقة التي لا أعرف سواها لعلّي أليّن القلوب المتحجرة، وأنجو من هذا الويل الذي يتربّص بي.

سردت عليه حكايتي بكل تفاصيلها في لهجة من يستجدي الرحمة من طاغية، وما كدت أتِمّ حديثي حتى قام قومة عنيفة، وقال بوجه متجهّم كأنه قدح ماء تعكّر فجأة بإثارة رواسبه :

- كلكم تزعمون البراءة ما لم تمرّوا على السراط !

ومررت على السراط كما شاء لي جلاّدي حتى أغمي عليّ.

ألوان من التعذيب لا تخطر ببال زبانية جهنّم، تفنّن الرجلان في إذاقتي إياها. بدآ بالفلقة كما يفعل المؤدب في الكتّاب، ثم الأرجوحة حيث علّقاني من يديّ ورجليّ كما يُعلّق الخنزير البرّي بعد صيده، وتناوبا على ضرب مؤخرتي بحزمة من أعواد الخيزران، وجَلْدِ ظهري بسياط مكهربة، وهما يشفعان ذلك بكلام جارح أشدّ وقعًا في النفس من الضرب والجَلْد.

وبين النوبة والنوبة يأتيني صوت أحدِهما : " اعترِف يا ابن الزانية ! "

فأرد بصوت مرتجف واهن خضلته الدموع أن ليس لي ما أقول أكثر مما قلت، فيمعنان في التنكيل بي، إلى أن فقدت وعيي.

عندما أفقت من غشيتي كانت سراويلي غارقة في البول، ملتصقة بفخذيّ، والسجّان يجرجرني من ياقة قميصي، ورجلاي تخطان في بلاطة الدهليز، والألم والقهر يعصران قلبي. انهرت بين الأجساد أبكي في اختضاض محموم، ومن غشاوة دمعي أبصرت الخطيب يجتاز فتحة الباب مترنحا شارد اللب والنظرة. اصطكت قدماه وجحظت عيناه واحتقن وجهه، فتلقّاه رفاقه قبل أن يخرّ على الأرض.

في تلك الزنزانة العطنة، الضاجّة بأنفاس كريهة لاهبة كحافلة في يوم قائظ، لم يعد للزمن معنى. لكأن سيلانه الجارف توقف. لم نعد نلمس تعاقب الليل والنهار. كان ليلنا دائمًا، ولا ندري في أي ساعة من اليوم تُقدّم لنا تلك الوجبة اليتيمة المكوّنة من رغيف يابس، به قليل من الجبن أو البيض أو السردين، فنتناولها بشراهة من عانى مجاعة مزمنة، وأعجب كيف نُقبِل على الأكل في جوّ يعبق بروائح تُزكِم الأنوف وتثير المعاطس، وأيدينا لا تنفكّ تهرش جلودنا ورؤوسنا من لسع البقّ والقُمّل والصئبان. لا شك أنها إرادة الحياة. إرادة الحياة في مواجهة حتمية الموت. هي التي تحملنا على البقاء، وهي التي دفعتني إلى الاعتراف لجلاّدي حينما نوديتُ في مرة ما عدت أذكر رتبتها. لم تبق لي طاقة على تحمل نوبات التعذيب. صارت قدماي ملتهبتين، تكادان لا تلامسان الأرض حين أمشي، كأني أخطو على الجمر، وبات ظهري ممزّقا تخرقه الندوب، وإليتي متهرئة حتى صرت لا أقوى على الجلوس.

قلت :

- أعترف بكل ما يُنسَب إليّ.

نظر الوحش إلى زميله كأنما يُشهده على غرائب ما يسمع، وصوّب نحوي نظرة استهزاء وقال :

- هذا من تحصيل الحاصل. نريد معلومات عن اجتماعاتكم، أنشطتكم، مناشيركم، رؤوسكم، مخابئكم، خططكم… نريد أن نعرف كل شيء.

قلت بإصرار :

- هذه أمور لن أبوح بها إلا لرئيسك المباشر.

تبدّى الغضب في وجهه كالسحاب المظلم، وقال وهو يصرّ أسنانه في حنق :

- سترى كيف نحملك على الإقرار بكل صغيرة وكبيرة.

كنت أدرك أني فتحت بابا ستهبّ منه رياح لا طاقة لي على صدّها، وكان عليّ أن أتِمَّ ما بدأت وأمضيَ بالجسارة حتى منتهاها. فإمّا… وإمّا …

- اقتلني إن شئت، ولكنك لن تظفرَ مني بشيء. أعرف أنك قادرٌ أن تنتزع مني اعترافات كثيرة، بالوسائل التي بين يديك، غير أنك لن تكون واثقا تماما من صحتها.

أطلق ضحكة حانقة ثم قال :

- لنا وسائلنا للتأكد من صحّتها.

- أعرف. وسنظل ندور في حلقة مفرغة، وهذا الدوران يأباه رؤساؤك.

اربدّ وجهه وارتعشت أطرافه، ورفع مقمعة ليهوي بها على رأسي، فانكمشت فزعا وخلت أن ساعتي أزفت، إلا أنه تراجع في آخر لحظة وضرب بها الحائط فارتدّت وكادت تصيب زميله، ثم أطبق على عنقي بيد شديدة كأنها فكّا كلب غاضب، فأحسست بالاختناق وبأنفاسه الساخنة على خدّي، ولولا زميله الذي هبّ لتخليصي لهلكت.

انتابني شعور بالارتياح رغم ضيق الأنفاس. ارتياح مؤقت في انتظار ما سوف تسفر عنه المحاولة القادمة. كنت أدرك سلفا ما سوف تؤول إليه حالي لو أعِدتُ إلى هذا المكان الموبوء، وما سوف ألاقي من هذا الرجل الغليظ وعونه، وقد ذاقا طعم الهزيمة.

لم أعد إلى الزنزانة .

جاء من يقودني إلى غرفة تمريض لم أغادرها إلا بعد أن اندملت جروحي وسُوّيَ مظهري.

دامت نقاهتي أسبوعا كنت خلاله أرتب خطتي وأستعيد حادثة المواجهة مع الجلاد. لقد علمتني أن المجازفة، حتى في المواقف الميؤوس منها، أفضل من أن يَنشُد المرء في الاستسلام سلامة غير مضمونة. الحق وحده لا ينفع مع هؤلاء الأوغاد. لا بدّ من المراوغة والتكتيك كما يقول لاعبو الكرة. لعنت هذا الزمن الفاجر، وهذا العدل الذي يقضي بغير دليل، وهؤلاء الأوغاد الذين يوزّعون التّهم كما توزّع الصدقات في الزوايا والتكايا. وأزمعت أن أمضي بالجسارة حتى دروبها القصية. ماذا يمكن أن يلحقني أكثر من الموت. والموت قادم لا محالة، إن آجلا أم عاجلا، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره كما يقول أبو الطيب. أليست حياتي، على هذا المساق المتشح بالجوع والذلّ والخصاصة، شكلا من أشكال الموت البطيء ؟ من يفتقدني لو متّ سوى جدّ عجوز وعمّة عانس قابعيْن هناك، في النفيسية، قريتي المهملة ؟ إن فاتتني العزةُ في الحياة، فلأفزْ بالكرامة في الموت على الأقل.

حينما قادني الشرطي إلى مكتب رجل قال إنه مهمّ بيده الحلّ والربط، كنت مشحونا بطاقة من التحدّي لا قبل لي بها، شحنة من التمرد تحتدم بداخلي حتى لم يبق على انفجارها إلا لمسة.

كان الرجل منهمكا في تصفح ملف على مكتبه. بعد انصراف الشرطي، رفع رأسه، خلع نظارته وحيّاني فلم أردّ. دعاني إلى الجلوس فأبَيت.

قطّب حاجبيه استنكارا فقلت من فوري :

- أنا المواطن عبد الحقّ محمّد. أشهد أني أتمتع بكل قواي العقلية، أقرّ وأعترف بأني على رأس تنظيم خطير، يتآمر على أمن الدولة ومصالحها العليا، ويتلقّى الدعم المالي والعدّة والعتاد من جهات أجنبية معادية، ويخطط لخلخلة النظام ونسف كلّ…

قاطعني بضحكة عالية طغت على صوتي وقال :

- هذه اعترافات خطيرة يا سي عبد الحق، يمكن أن تقود صاحبها إلى حبل المشنقة…

ثم أضاف بعد صمت :

- ولكننا قررنا أن نعفو عنك.

أذهلتني المفاجأة وفقدت صوتي، فأردف :

- التحرّيات أثبتت أنك بريء، واعتقالك كان على وجه الخطأ. نرجو المعذرة.

ابتسمت ابتسامة مريرة ساخرة وقلت :

- من الأخطاء ما لا يجدي معه الاعتذار.

لتَأني بعينيه وتساءل في انزعاج :

- ماذا تقصد ؟

- سأرفع ضدّكم قضية.

- لن تكون في صالحك. هذه نصيحة مني.

ووجّه سبابته نحوي محذرا تحذيرا لا يخفى عن اللبيب، وعيناه تلمعان بنذر الوعيد، ثم أشار بيده يومئ بانتهاء اللقاء، وقال بصوت صارم :

- يمكنك أن تذهب. أنت طليق.

وغادرت ذلك المكان المجذوم، واستقبلت شمسا لافحة وجوّا يزفر أنفاسًا حارّة في الصباح المشرق. أحسست بداخلي أن شيئا تصدّع. اندملت جروحي ولكنّ وقع الإهانة وسخونتها أشدّ مضاضة في النفس من كل النّكال الذي أصاب جسدي.

"بريء … واعتقالك كان على وجه الخطأ."

هكذا ! ببضع كلمات يجرّ على ما عانيت ذيل العفاء، ثم… ثم لا شيء! "بهيم ڤدم قرعة ! " كما يقول العوام.

كأن جرح المرء في هذا الزمن هدر ! كأنّ دمه مطلول !

كأنما الإنسان حشرة تداس في أي لحظة دونما تبعات ولا حساب أو عقاب !

نظرت إلى الناس في إشفاق وهم يغذّون السير غادين رائحين، لا يعلمون أن سيوفا معلّقة فوق رقابهم، ولا يدري أحد متى تهوي بغير رحمة.

كلهم متّهَمون بالقوة، وقد يصبحون متهمين بالفعل… في أية لحظة !

عندما أويت إلى وكري، والجسد واهن، والقهر عذاب مشتعل، كان نداء الثأر يدمدم في أعماقي كالبركان، حاميًا يغطّي يحمومه الأسود الدموع والصراخ الصامت.

مونروج في 6. 3. 91