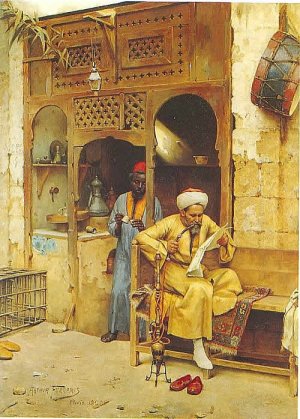

الحمّام الشعبي، أو «حمّام السوق» هو أحد مظاهر العمران في بلادنا العربية، له موقع خاص في التراث الشعبي، لكنه بدأ بالتضاؤل في العقود الأخيرة، بسبب تطور بناء البيوت التي تحرص أن يكون لها حمّام في الدار نفسها، مما قلل الحاجة إلى حمّام السوق. لكن «الحمّام» المغربي بدأ يتكاثر في دول الخليج العربي، لما يقدمه من خدمات صحية وعلاجية لا تتيسر في حمّام الدار الخاصة، ولا في حمّام السوق التراثي، مع أنه يكلف غير قليل. وأحسب أن حمّام السوق في بعض البلاد العربية قد بدأ في العهد العثماني، لأن «الحمّام التركي» ما يزال قائماً في إسطنبول والمدن التركية الأخرى. وقد عرفتُ شخصيا عدداً من حمامات السوق، في مدينة الموصل بخاصة، وهي المدينة العراقية الأولى التي حافظت على الكثير من معالم الحياة العثمانية، سواء في آثارها اللغوية، أو في الملابس، أو في شؤون الطبخ والتغذية. وفي دمشق ما يزال «حمّام الهنا» قائماً في أحد زواريب دمشق القديمة، بل أرجو أنه «ما يزال قائماً» بعد كل ما حدث في المدينة من دمار! والحمامات الشعبية منها ما هو للرجال ومنها ما هو للنساء. وحمامات الرجال تقتصر على عملية الاستحمام التي يجريها «دلّاك» مسلّحاً بكيس من قماش خشن يسلخ به جلد الزبون، يلحقه بليفة من خيوط لا تقل خشونة عن «الكيس» تسبح في رغوة من صابون «زيت الغار» الحلبي، الذي هو الآخر غدا سلعة نادرة هذه الأيام. لكن حمّامات النساء لها «ثقافة خاصة» قوامها «الغسّالة» وهي أمرأة مفتولة العضل، ترعاها أسرة أو أكثر، وهي التي تتولّى تغسيل نساء الأسرة، ولها «جراية» نقدية سنوية، تختلف حسب ثراء الأسرة أو عدد النساء فيها. والغسّالة هي التي تقصد دار راعيتها في أيام محدّدة، وتحمل على رأسها «بقجة» ملابس الحمّام مع «راس جيل» أو اثنين، وهو كرة من طين أسمر، يظهر على شواطئ دجلة في بداية الخريف، يجمعه بعض المساكين ويعرّضونه للشمس حتى يجف، ويدورون به في أزقة المدينة تشتريه النساء ويعاودن عَجنَه على شكل كرات يقال إنه مفيد للشعر، ولا أدري إلى اليوم كيف لطين دجلة أن يفيد الشعر الكث على رؤوس النساء دون الرجال! ولا أدري إلى اليوم كذلك، ولو أني سألتُ كثيراً عن السرّ في تلك الوليمة العجيبة التي دعانا إليها زميل تعود أصوله إلى قرى شمال الموصل. كان ذلك الزميل الشاب «على وشّ جواز»، فأكرمنا، وكنا حوالي عشرين، بأن أقام لنا وليمة في «حمّام نسوان»… نعم في حمّام نسوان، وقد استأجرها من الظهر إلى المساء، بمبلغ غير قليل، تعويضاً لصاحبة الحمّام عن تعطيل النساء عن استعمال ذلك الحمّام لذلك اليوم! وبعد أن نَعِمنا بالاستحمام، دون مساعدة «دلاّك»، انقلبنا إلى التنعّم، بما لذّ وطاب من الأكلات الموصلية، يختمها الشاي «المخدّر» على نار الفحم، وانتهت الوليمة بالتبريكات للعريس، ثم انقلب بعضنا إلى أهله يتمطّى. ولم أسمع أن بعض المدعوين قد أصيب بالبِطنَة التي تُذهب الفِطنَة جرّاء الوجبة الثقيلة من الطعام! لم يكن في الموصل حمّامات خاصة بالنساء قبل بداية القرن العشرين، وربما كان ذلك بتأثير من الحضارة العثمانية. ولحمّامات النساء في الموصل ثقافة تراثية قوامها علاقة «الغسّالة» مع «آدميتها» أي ربة الدار، وذلك يعتمد على مستوى الأسرة المادي وعدد البنات والبنين في الأسرة. وهذا هو الذي «يحدّد» ما يُدفع للغسالة من «سنوية» نقدية، ومن هدايا وأعطيات في المواسم والأعياد. يبدأ نشاط الغسّالة في صباح اليوم المقرّر إذ تنتظر «الآدمية» مع بناتها وأبنائها إذا كانوا دون السابعة من العمر. وفي المساء يعود الموكب إلى الدار والأطفال قد تورّدت خدودهم من حرارة الحمام ومياهه طوال النهار، ورؤوسهم مغطّاه بمناديل قطن مزركشة، تتقدمهم الغسّالة المَهيبة حاملة «بقجة الملابس»، متحدِّثة بصوت مسموع، مشيرة إلى أنها تصطحب أسرة فلان الفلاني إلى دارهم بعد نهار مبارك من الاغتسال وسلخ الجلود. وحمّامات النساء في الموصل مؤسسة اجتماعية من العلاقات، تتحدث بها النسوة في اجتماعاتهن، وفيها الكثير من النَميمة وغير قليل من الطرافة. ولولَبُ الحركة في هذه المؤسسة هي «الغسّالة» التي يطلب ودَّها، ويخشى «سلاطة» لسانها الجميع. ففي نهاية العام الدراسي تدور الغسّالة على بيوت «الآدميات» للتبريك بنجاح «المحروس» وتنتظر الهدية، ولا يخطر على بالها أن هذا المحروس أو الآخر يمكن أن «يسقط» في الامتحان، لأنها «تَدعي له» دائماً لذا فهي تتوقع منه النجاح. وإذا كانت الهديّة أقل مما تتوقع الغسّالة المهيبة، فقد «ترمي الهدية» بوجه أم المحروس، وينتشر خبر الواقعة بين الجيران و»الآدميات» الأخريات، يا ساتر! وليس في حمّامات الرجال في الموصل من الطرافة والتراثية ما في حمّامات النساء. فهي مرافق للاغتسال، يشتد الإقبال عليها في مواسم الأعياد ورمضان، وهي بذلك «تقصّر» عن الصفة التراثية والحضارية التي تتمتع بها حمّامات النساء! والحمّام التركي في إسطنبول قد استهوى الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين الذي قام بجولة سياحية خارج أمريكا، يسّرتها له صحيفة أمريكية ليكتب لها مقالات عن مشاهداته. دخل توين حمّاما في إسطنبول وخرج منه «مورّداً» مثل سمك الأخطبوط المشوي. والمقال بعنوان «الأبرياء في الخارج» وهي ترجمة حرفية أفضل منها «الأغرار خارج بلادهم». والمقال ساخر بشكل لا يعطي القارئ فرصة للتنفس بين نوبة ضحك وأخرى. وفي الأندلس صورة لحمّام النساء فيها من الجمال والحضارة ما لا أحسب له مثيلاً إلاّ في مجالس الأدباء ومُنادمة الظُرَفاء. ففي رواية عن سيرة المتصوف الأندلسي الكبير، محي الدين بن عربي، نجد أوصافاً لحمّام نساء في مدينة «مرسية» عام 560هـ/1164م. كان القائد العسكري علي بن العربي ينتظر ولادة زوجته نور في شهر رمضان من تلك السنة. فقد رُزقت نور بمولودها الثاني وكان محي الدين بن عربي الذي غدا من كبار فقهاء الأندلس، حيث قضى معظم حياته فيها برفقة الفيلسوف الكبير ابن رشد. واختار أن يقضي بقية أيامه في دمشق، حيث دفن فيها عام 638هـ/1240م. وفي اليوم الثالث للولادة طلبت نور الحمّام، ودعت صويحباتها ليرافقنها. وهذا المقطع من الرواية يعطينا وصفاً لبناء الحمّام بالرخام والقباب المزجّجة لتعكس ضوء الشمس ألواناً على داخل البناء. ويقدّم الحديث أخبارا تبيّن أن الحمام كان أشبه بالنادي الأدبي. فالجدران الداخلية منقوشة بأشعار وأقوال حكيمة فيها هذا الوصف: إن حمّامنا الذي نحن فيه أيّ ماءٍ فيه وأيّة نارِ قد نزِلنا به على ابن معينٍ ورَوينا عنه صحيحَ البخاري ومن صويحبات نور الشاعرة نزهون القلاعية التي تمثلت بقول ابن بقيّ: حمّامُنا كزمان القيظ محتدِمٌ وفيه للبرد صَرٌّ غير ذي ضرَرِ فأجابتها نور بقول للأعمى التُطيلي: ضِدّان ينعمُ جسمُ المرء بينهما كالغُصن ينعُم بين الشمس والمطرِ هذه صورة أخرى للمجتمع العربي في الأندلس، نساؤه أديبات شاعرات، حديثهن عن العطور والمطيبات في حمّام جئن إليه للاغتسال أولاً، ولتجاذب أطراف الحديث عن الشعر والأدب. ليس فيه خصام ولا نميمة، ولا توقّع هدايا وأعطيات. والكل سعيد بزمان وصل لم يكن إلا حُلما/في الكرى أو خِلسة المختلِسِ.

من ابن عربي إلى مارك توين: الحمّام في التراث الشعبي والأدبي | عبد الواحد لؤلؤة

الحمّام الشعبي، أو «حمّام السوق» هو أحد مظاهر العمران في بلادنا العربية، له موقع خاص في التراث الشعبي، لكنه بدأ بالتضاؤل في العقود الأخيرة، بسبب تطور بناء البيوت التي تحرص أن يكون لها حمّام في الدار ن

www.alquds.co.uk