كنت في الحادية عشر، وكان نهائي كأس العالم الذي حققه مارادونا عام ٨٦ لم يمضي عليه يومان أو ثلاثة. أتذكر هذا لأن هند شاهدت المباراة معنا، وقالت إنها تشجع ألمانيا رغم الهزيمة. كانت في الواحدة والعشرين من عمرها، طويلة وجميلة، أطول وأجمل من أختيها، سعاد وريم. الأولى في الثامنة عشرة من عمرها، الثانية في الثانية عشرة. أخوهم سالم في نفس عمري، يكبرني بأشهر، أخوه الأكبر سلمان يدرس في جامعة سعود بالرياض ومعه سيارة ألتيما حمراء. كلهم كانوا هناك في البيت حينها. كان الوقت قبل الغروب بساعة ربما، والشمس صفراء خارج بيتهم، والحارة فيها خمول المدن القديمة التي لازال سكانها يخرجون من دواماتهم ظهرا ويقيّلون ويصحون العصر بهدوء أكبر، ونحن في الخارج، أنا وسالم. أسأله: يعني بيتكم الجديد بعيد عن متوسطة الملك خالد؟ فيهز كتفيه ويقول مدري. ثم يخبرني: أنت احمد ربك متوسطة العثمان جنب بيتكم تروح على رجليك. كنا للتو قد لعبنا الكرة مع عيال الحارة المجاورة، والعرق لازال حارا. ثم أذكره يبرد، ونحن هناك نتحدث. لا أذكر التفاصيل جيدا، كل ما أذكره هو أن العرق كان يبرد على جلدي، وأن الشمس صفراء أخذت تختفي وراء البيوت، وأن أشجار السدر الضخمة في الحي بدأت تغص بالعصافير المزعجة.

الساعة الآن الثالثة فجرا تقريبا. المكان مظلم تماما، وأنا أجلس وراء طاولة مكتبتي. النافذة مفتوحة عن ظلمة مشابهة. لا أضواء في الخارج أيضا، ولا أصوات. هواء خاثر يمر أحيانا منها، هواءُ صيف يوليو السمومي، وأصوات بعيدة مكممة لسيارات لا تمر قريبا من هنا. أتعرق كثيرا، ولكن العرق لا يبرد.

كانت هند طويلة وجميلة، وكانت تستلطفني كثيرا. أذكر الأخوات الثلاثة في غرفتهن. لم يبقى إلا السرائر والدواليب القديمة التي سيتركونها هناك. يتحلقن واقفات حول ثلاث شنط كبيرة، ويرفعن ملابس من كومة ثياب على السرير ويرتبنها ويضعنها في الشنط. كنت في الصالة الفوقية، أنا وسالم وسلمان ووالدهما أمام التلفاز، وهنالك أغنية لمطلق الذيابي. من المكان هناك أستطيع التحديق من البعد نحو الباب الموارَب، هذا أدق ما أذكره، تلك اللقطة الطولية المتلصصة نحو فرجة الباب، يقفن هناك متحلقات حول الشنط، ويرفعن ثيابا ويرتبنها ويدخلنها. قمصان، شلحات صغيرة، ملابس ملونة. انتبهت لي هند، أو هكذا تخيلت، التفاتةُ رأسها من تلك المسافة البعيدة للباب الموارب في تلك اللقطة الطولية، ثم عادت برأسها إلى الامام. الأخوات الثلاثة يقفن ويطوين، بصمت، وكأنهن في صلاة. ابتعدت سعاد وريم خارج الإطار الطولي، وظلّت هند أمام كومة الملابس، وأنا أراقبها. تحملها، تطويها ببطء، ثم تدخلها في الشنطة. وأنا أراقب. لم يبقى إلا قميص واحد على السرير، أغلقت الشنطة ثم اتجهت نحو الباب أمامي وأنا أحدق فيه وأغلقته. أبوابهم خشبية كحلية عليها نقوش مزركشة رمادية. حينما خرجوا كانت تلبس القميص الذي كان على السرير. لونه أبيض بخطوط حمراء. خرجوا جميعا وجلسنا في الصالة، نشرب قهوة المغرب ونشاهد مسلسلا. قميصٌ أبيض بخطوط بيضاء. تجلس بجانب والدها بيضاء وصغيرة وفي عينيها أثر كحل. كان لوالدها وجه متيبس وجاف ولكن دون حدة أو عنف، في أواسط الخمسينات من عمره حينها. ملامحه محايدة ولذا من الصعب تحديد ما إن كان يمزح أو يتحدث جادا أحيانا. كان بين يديه قرص التلفون القديم، يتصل بأحد ما، ويخبره بهدوء أن يكون جاهزا غدا وألا يتأخر. أذكره حينما دخلت بيتهم في آخر العصر وهو يكدس أغراضا وسط كرتون في مجلس الرجال الفارغ كليا حتى من فرشته. زفر أخيرا ثم جلس على الأرض المبلطة واتكأ على الجدار تحت النافذة. انتبه لي بعد لحظة وأنا أقف وحيدا عند حد الباب، سألني: وش أخبار أبوك؟ قلت له: طيب. يجلس وفخذاه منتصبتان أمامه قبالة ساقيه مثل خيمة وقد رمى ساعديه على ركبتيه وأرجع رأسه على الجدار. من فوقه ضوء خافت من النافذة يؤطر مستطيلا من الصفرة المحمرة. لم يكن واضحا هل كان يحدق أمامه أم أن عيناه مغمضتان. بدا وكأنه نسيني، لمحني من جديد فقال مستذكرا: بتجينا في بيتنا الجديد؟ قلت له وأنا لازلت أقف عند حد الباب في عتمة الغسق التي تزداد سوادا في الداخل: مدري والله، سالم يقول البيت بعيد. من حواف النافذة المغلقة تجيء أصوات بعيدة مكممة من الحارة والشارع، هتاف أطفال ومراهقين وسيارات وارتطام كرة بجدار. مسح أنفه بيده، لازلت أذكر ذلك جيدا، والصفرة التي تومض من فوقه تثقل أكثر وتختلط في زرقة دكناء. أذكر أنه قال شيئا مثل: بيصير عندنا مسبح واشتريت لهم نطيطة وغرفة ألعاب. وسرد أشياء أخرى بصوت خامل وبطيء. صمت لحظة وبدا وكأنه نام، ثم أكمل بصوت منخفض أكثر: لا تلعبون في الشارع بعيد، أول من أمس يسولف لي أبو عبدالله في الشرطة يقول لقوا واحد عمره خمس سنين ميت في برحة. وتخيلت شكل الطفل ملقى في البرحة وأنا أترقبه أن يكمل، ولكنه نام أو أطرق فحسب ولم يعد واضحا جيدا في جلسته تلك مع ازدياد العتمة وانطفاء الضوء الأصفر من فوقه. بدت تلك اللحظة طويلة باستثناء. سمعت بعد مدة أحدا يأتي من الخلف، كانت سعاد، قالت وهي تحدق من عند حد الباب في والدها: يبه نمت؟ فرد بحركة متفاجئة: هه؟ لا لا ما نمت. قالت له: تبيك أمي. فسحب نفسه بصعوبة وقام، مشى بخطوات بطيئة ومر من بيننا. مضت سعاد فتبعتُها في الرواق. لم تكن جميلة، ولكن جسدها أكبر من عمرها بكثير. لم أكن واثقا هل كانت تستلطفني أم لا، ولكنها كانت خشنة وتحب كرة القدم وتتحدث مثل العيال، وهذا كان كافيا. جانبتها وأنا أسير مستديرا نحوها على جنب وأتحدث بسرعة، أرتطم بها أحيانا فتقول لي انتبه أنت وراك مطفوق كذا، ولكنني أبتعد عنها قليلا وأكمل حديثي. لا أعلم إن كانت تنصت لما أقول، ولا أذكر ما الذي كنت أقوله. أذكر مشيتنا فقط، مشيتنا وسط أروقة وغرف وأمكنة وأنا أتحدث وهي تضحك معي أحيانا وتسفهني أحيانا. حتى كنا في المطبخ.

أرى أمامي الكرسي الذي انكسر قبل أسابيع ولم أخرجه. لست متأكدا هل اعتادت عيني على الظلام لدرجة أنني أرى الكرسي الذي في داخله أو أنني أراه لأنني أعلم أنه هناك. ويحل شعور غريب بالتآلف مع الظلمة، مع فكرة أنني أعرف مكان كل شيء في هذه الغرفة، أستطيع معرفة كل رف بل وربما تسمية بعض الأثريات والكتب والأشياء التي عليه. هذا يريحني كثيرا إلى درجة غريبة، أتنفس وسط كل العرق والظلمة، وأنا أبتسم بارتياح أكبر، كل شيء مألوف وآمن، كل شيء هناك شخصيٌّ وخاص.

لا أذكر ما الذي طبخناه. وأقول طبخناه لأنني أذكر نفسي في المطبخ ممسكا بقدر، ممسكا بسكين، ممسكا بمقلاة. أذكر الروائح، ليس الروائح في حد ذاتها، وإنما وجود روائح، كانت هنالك روائح قوية، روائح طبخ. حمسة، كشنة، خبز، شاهي، ربما دجاج أو لحم. الأجساد أيضا وسط المطبخ المفروش حينها بفرشة خضراء، كلهم تواجدوا هناك في فترة ما. الفكرة أن وجبة أخيرة كانت ستُطبخ بالأطعمة التي ستترك مع الثلاجة القديمة، أظن. أذكر والدتهم تحديدا، وهي تتحرك في المطبخ. أذكر نفسي وأنا بينهم أركض أو أتوقف. أذكر سلمان وهو يمسك مغرفة ويحركها في قدر على الفرن، يناديني تعال تعال. أجيء إليه ولكنني كنت قصيرا فيرفعني لأجلس على رخام الدواليب الأرضية، كنت أكره أن يرفعني أحد، وقد كرهت ذلك أكثر لأن هند كانت بجانبنا. يقول لي ذق، ويمد المغرفة نحو فمي، يقول شيئا ساخرا لا أذكره عن الأطفال، وحينما يسألني هاه مالح والا لا؟ أقوله له مالح، فيرد الشرهة علي اللي سألتك انزل انزل يالله. الجدران البيجية للمطبخ والدواليب البنية الغامقة مثل الخشب. ملابس الثمانينيات وألوانها وقصات شعرها. الشخوص والروائح. الروائح بالذات، الحمسة تلك، أستطيع أن أستطعمها على طرف لساني. الركض، التوقف، الرائحة، الركض، الألوان، الرائحة. تحلقنا حول السماط أمام التلفاز، وأكلنا. كان الجميع يتحدث ويسولف – ولا أذكر أي شيء من هذا – باستثناء والدهم، كان يأكل ساكتا ويمضغ وهو يراوح النظر بين السفرة والتلفاز. لحظة صمت جاءت قبل أن يقول فجأة: يقولون لقوا راسه مفضوخ بحصاة، فيه فتحة كبر هالصحن في هامته. عرفت من يقصد مباشرة، ولكن أحدا لم يفهم. سأله أحدهم أظنها ريم: من يبه؟ فقال بعفوية وهو يرفع لقمة إلى فمه: البزر اللي لقته الشرطة ميت في البرحة عند حارة الدغيسق. هتفت فيه زوجته أنت وش فيك خبل وش هالخرابيط قدام البزارين؟! قالت كلاما آخر وهو صامت يأكل ويمضغ. عيناه الخاملتان الشاردتان وهو يحدق في الأشياء التي يراها. لقد كان يبدو أكبر بكثير منها، من زوجته، أكبر بكثير من أبنائه ومن أبي ومن أمي ومن أغلب من عرفت. كبيرا وحزينا لسبب ما. كنت قد ذهبت معه أنا وسالم لصلاة العشاء في ذلك اليوم. لم يأتي سلمان معنا. أنا وسالم وهو. رأينا والدي بعد الصلاة. كان صغيرا حينها، في الثلاثينات من عمره. قال والدي مازحا: سالم خلاص تراه ولدكم ما عاد نبيه. وتخيلت وأنا بينهما لو حدث ذلك، وشعرت بشيء غريب. أخذا يتحدثان عدة دقائق. لحقتُ والدي وطلبت منه أن أبيت عندهم الليلة، نظر لي باستغراب ساخر ونحن نسير في الحارة: تسألني أنا ليش وش دخلني وين تنام اسأل أمك أنا تراي أبوك بس. كان شابا وقويا وظريفا، لا زلت أتذكر وجهه جيدا. ترجيته أن يقول لها وأنا أقفز بجانبه في الحارة لألحق به. لقد نمت عندهم مرتين أو ثلاث من قبل، وكانت أمي تغضب مني. بعد سنوات طويلة ستسألني: تذكر جيراننا البراهيم؟ كنا نجلس في الصالة بعد وفاة والدي بسنة أو سنتين. كان قد أصيب بسرطان الكبد في الخمسين وتوفي في المستشفى بعد أشهر من العلاج. الفنجال في يدي وأنا أحدق في الأرض باستذكار. لم أفكر فيهم منذ وقت طويل. قلت بترقب: إيه ذكرتهم. وشعرت برغبة غريبة في أن أقول أسماءهم، وتحديدا أسماء البنات. ولكنني لم أقل شيئا. قالت لي أمي: أبوهم صار متوفي له سنتين، توي دريت من أم خالد. تحدثنا عن أشياء لها علاقة بتلك المرحلة، ثم حضر أخي حمد، كان حينها ضمن أفراد القوات الخاصة، تحدثنا عن تفجير بقيق وأشياء أخرى ذات علاقة بالأمر، وبين لحظات الصمت كنت أسجّ قليلا، والفنجال في يدي، في الصالة هناك، وأتذكره، أتذكره وهو جالس بإنهاك تحت النافذة، والضوء من فوقه يخفت ببطء، وأفكر كيف سيكون وجهه المتيبس المحايد وهو حول التسعين؟ كنت أريد رؤية ذلك.

عامود الإنارة في الشارع المجاور لبيتنا يعمل الآن. لم أنتبه له. لقد عادت الكهرباء إذن. ظللت جالسا هناك وراء المكتب، أتعرق أكثر وأكثر، وأصوات المآطن ناعسة ورخيمة. لازالت الظلمة مؤالفة وشخصية، ولكن الضوء الكهربائي البرتقالي الجديد قوي في محيط تواجده بعيدا عني، لدرجة أنني أرى الهواء فيه، حبيبات الرذاذ المضبب للصيف القذر تُغبّش النافذة. إنها كئيبة هذه النافذة، الضوء المستطيل الذي ينبعث منها ويتشرّم عند حد معين، ظلُّ عامود النور الذي يسقط قاتما على الزجاج، السماء الفارغة كليا من الأعلى ولاشيء فيها سوى سواد، ليس سوادا حتى، ليس ظلمة، ليس سواد انعدام الضوء، وإنما شيء متعمد، مثل لون.

في فترة من اليوم، أذكر أن غرفة سلمان كانت مفتوحة وأنا أمر بجانبها. كنت داخلها والأضواء مشعلة بالكامل. هنالك تخشيبة صغيرة تحمل كتبا قليلة. دالوب، سرير، طاولة صغيرة. عدا ذلك كان المكان فارغا وكئيبا، يسهل إدراك أن أحدا لم يعش هنا منذ مدة. في الزاوية، هنالك خرقة كبيرة ملفوفة. بيضاء ومشرمة الأطراف. طالعت فيها لحظة ثم اقتربت منها، مررت بأصابعي فوقها لأختبرها. شكلها وموضعها كان غريبا ومستفزا. سمعت حينها صوتا من الخلف: افتحها. قال لي سلمان وهو يضع فوطة على رأسه وقد خرج للتو من الحمام. افتحها عادي، كرر وهو يُـنشّف شعره. فتحتها فانبسطَت على الأرض بطول مترين أو أكثر. كان مكتوبا فيها بخط يد: “ويرحل ابن بطوطة…”. وقفت أحدق فيها لحظات. وأعيد قراءتها. ابن بطوطة؟ مكتوبة بخط عربي قديم مثل الكوفي أو ما يشبهه. قال سلمان من خلفي وهو يمشط شعره: هذا عنوان مسرحية تخرجنا من الثانوي اللي سواها واحد من الأستاذة، أنا اللي سويت اللوحة، كيف الخط؟ قلت وأنا أطالع فيه: حلو. وقرأته مرة أخرى. سألته: منهو؟ فرد هذا رحالة، وحينما لاحظ أنني لم أفهم أضاف: هذا يسافر من مكان لمكان ويكتب اللي يشوفه ثم يمشي. حينما رحلوا في الصباح، خلّفوا عدة أشياء، سرائر ودواليب وطاولة وكراس وأكواب، ولكن اللوحة هذه لم تكن موجودة. أحدٌ منهم أخذها معه أو رماها في الزبالة.

الفجر الآن يبدأ، يزداد زرقة وصفاء بشكل سريع، يدخل من النافذة المفتوحة ويغطي على ضوء العامود الذي انطفأ فجأة، ينشر ضوء لاحدياًّ أكثر تسربا ويسحب معه جزءا من وجهي وجسدي إليه، بينما تغرق البقية في كُدرة فاتحة. عصافير تزداد جنونا في صفيرها المزعج، أصوات بعيدة لسيارات تمر بسرعة وتمشي، صارت تمر من هنا وتمشي.

نمت عندهم في تلك الليلة. جاؤوا لي بفراش ونمت في غرفة سالم. استلقينا في الظلمة نتحادث حتى نام هو وبقيت أنا، مستلقيا في الظلمة. بقيت أتذكر الحديث الذي دار بيننا وبين ريم قبل النوم. كنا جالسين على فراشي ونتحدث عن الأحلام، وهي أكثر شيء كان يرعبني، أكثر حتى من الجن. كنا هناك لوحدنا والباب مفتوح والأضواء مشعلة وكانا يتحدثان عن أحلام حدثت لهما ولأناس آخرين، أحلام غريبة، ليست كوابيس، ولكن غريبة، طرق ومزارع وأماكن مجهولة وشخوص غامضة بلا ملامح وسط غشاوة وعجز عن التذكر. الأحلام كانت ترعبني. بقيت صامتا أحدق في الأرض وفيهم. قلت فجأة: أنا ما أذكر اني أحلم. كانت ريم تقص قصة عن أمها التي أخبرتها ذات مرة أنها رأت أخاها الذي توفي محترقا في الحلم وهو يجلس في أرض خضراء. قالت بعصبية: كل الناس تحلم يا غبي لو ما تحلم ينفجر راسك لكنك تنسى وش حلمت، ثم أكملت حلم أمها. بقيت مستلقيا في الظلام، وأنا أتخيل رسم شخص مات محترقا وهو يجلس في أرض خضراء، سيخرج لي في الحلم ثم يختفي فور أن أصحو ولا أعلم من أين أتى وكيف اختفى وكيف كان في رأسي ثم لم يعد هناك. الأحلام ترعبني. كنت أكره الخوف، أو أنني كنت أحب الشعور بالخوف، لا أعلم، المهم أنني أجبرت نفسي ورفعت جسدي وجلست في فراشي، فقط رفعت جسدي، وكنت وسط الظلام. كانت تلك لحظة شجاعة عظيمة، أو لحظة تهور عظيمة، لا أعلم. المهم أنني كنت جالسا وسط الظلام، لست تحت لحافي، كنت في وسط كل ذلك المجهول الأسود. في تلك اللحظة فُتح باب الغرفة، وبرز ظل جسد في ارتداد بقعة ضوء الصالة الخافت. كان جسدا طويلا. له شعر طويل. همس: سالم؟ سالم؟ وحينما لم يُجب استدار ومضى وترك الباب مواربا. استوعبت بعد لحظات أنها هند. قمت من مكاني ومشيت وراءها، لم ألحق بها، وإنما مشيت فقط وراءها. تبعتها في الرواق، ضوء الصالة الخافت يحدد جسدها المظلل، وهي تمشي ببطء في الرواق. توقـفَت عن باب غرفتها، التفتت نحوي، لابد أنها أحست بي أخيرا، رفعَت يدها إلى صدرها بنفس البطء وقالت: بسم الله العظيم الأعظم، خالد؟! لم أقل شيئا، ولم أتحرك، كنت أبعد عنها عدة خطوات فقط. همست: روعتني! اقتربت نحوي وهي تتفحصني، وقفت أمامي راكعة، ولكنها جلست أخيرا على ركبتيها، وهي لازالت تتفحصني. وجهها أوضح بقليل ولكن لازالت العتمة تظلله، قالت لي هامسة: وش فيك؟ ما نمت؟ ربما أنني أومأت، لست أذكر، رفعَت يدها ومسحت على طرف رأسي وهي تقول: ليه؟ شفت حلم؟ وش شفت؟ أذكر أنني قلت شيئا مثل أنني لا أحلم، وأنها ضحكت بخفوت وقالت: كل الناس تحلم. تُخلِّـل يدها في شعر صدغي فتندفن فيه وتلامس الجلد. قالت أخيرا: تبي تجي تنام عندي؟ أخذتُ فراشي من غرفة سالم، ونمت بجانب سريرها، نمت نوما طويلا وبلا أحلام، حتى أيقظوني صباحا.

كان الوقت مبكرا. كان فيه بيض وجبن وشاهي. جلسنا جميعا في الصالة المشمسة المفرغة نأكل. الغرف تلمع بالشمس، جدران ناصعة لا أثاث حولها، تلمع بالشمس. كل ما أذكره من تلك المشاهد هما الشمس والفراغ، اللون الأصفر الفاتح والغرف الواسعة الفارغة، وقليل من الأوجه والأصوات. أتت أخيرا سيارة نقل العفش. ساعدتهم قليلا، كانت الساعة قبيل الضحى. ثم رحلوا ولم أرى أحدا منهم بعد ذلك اليوم.

الصباح الآن صفرة ثقيلة وفاقعة، تنتشر في كل الغرفة. جلست عدة دقائق أتشمس في المكان، كل شيء مرئي الآن. الدواليب والكراسي والأثريات والكتب، والنافذة الآن أيضا أقل كآبة، لا ظلال شبحية عليها ولا ضوء مؤطر يبرز منها، وإنما فرجة نحو ضوء حيوي وقوي. قمت أخيرا وأخذت دشا سريعا في الحمام المجاور. خرجت منه نحو الرواق الممتد. البيت نائم وساكن وأصفر. عرجت على غرفة النوم فوجدت أن لمى لازالت نائمة، قدمها اليمنى العارية متدلية من حافة السرير وهي مختفية تحت اللحاف الأبيض. نزلت إلى الأسفل. سمعت صوتا وأنا أقترب من الصالة. كان صالح يجلس هناك على الكنب أمام التلفاز، الكنب البني المزركش الكبير، يجلس غائصا فيه مثل حبة فستق بجسده الذي لم يتجاوز عامه الرابع، والتلفاز على قناة أطفال. رميت نفسي بجانبه. حدقت في التلفاز. سألته: وش تشوف؟ فأخذ يسرد كلاما غير مترابط عن فتيان وفتيات في مكان ما في زمن ما لا أعلم ولا يعلم ولا يمكن أن يعلم أحد ماذا يكون بالضبط. يتحدث بسرعة وتلاحظ مباشرة أنه يتحدث بسرعة لأنه يلاحق الكلمات التي لا تتوقف عن الهرب من فمه حتى يصمت يائسا. قال فجأة: يبه جوعان. قلت له وأنا أطالع التلفاز بشرود طيب بروح الحين أجيب فول وتميس ونتكّي جميع ألين يصحون. وعاد معي لمشاهدة التلفاز. لم أفهم شيئا، كان برنامج أطفال، فتيان وفتيات في ساحة خضراء، وهنالك نوع من السباق يحدث، بين أشجار ومساحة عشبية ممتدة وطيور، يلعبون بطريقة حيوية إلى درجة مجنونة. قبل ثلاثة أشهر، كنت في زيارة رسمية كممثل لوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التعليم لندوة مدرسية في ثانوية القدس. في أروقة المدرسة هنالك صور كثيرة تؤرخ أحداثا قديمة للمدرسة العريقة التي تم افتتاحها قبل 53 عاما، إحداها صورة لسلمان وهو يقف مع مجموعة من الطلاب والمدرسين على خشبة المسرح، وكُتب في خانة التعريف بها أسفل الصورة “فرقة التمثيل المسرحي عام 1408”. قال صالح: يبه مابي فول أبي سندوتش فول سوداني وشاهي. سمعته ولكنني كنت أحدق في المساحة الخضراء والطيور والأطفال والأشجار وأفكر في الطيور التي تملك ذاكرة حديدية تحفظ بها الأماكن والطرق في هجراتها المتواصلة وأفكر في تلك الصورة وكيف جعلتني أتسمر أمامها قبل أن يسألني أحدهم لا تقولي هذا أنت؟! فأضحك وأقول واحد من جيراننا القديمين وأذكر اسمه ولكنه يقول إنه لا يعرفه ثم نبتعد سويا نحو قاعة العرض. يبه أنا جوعان ردد صالح. هززت رأسي مستلقيا بثقلي على الكنب، طيب، يالله قم. ذهبنا سويا إلى المطبخ، رفعته ليجلس على رخام الدواليب الأرضية، وأخذت أخرج الخبز والفول السوداني وأغلي الماء وأجهز الشاهي وهو يسرد لي قصة الأطفال الذين يلعبون في الساحة الخضراء.

الساعة الآن الثالثة فجرا تقريبا. المكان مظلم تماما، وأنا أجلس وراء طاولة مكتبتي. النافذة مفتوحة عن ظلمة مشابهة. لا أضواء في الخارج أيضا، ولا أصوات. هواء خاثر يمر أحيانا منها، هواءُ صيف يوليو السمومي، وأصوات بعيدة مكممة لسيارات لا تمر قريبا من هنا. أتعرق كثيرا، ولكن العرق لا يبرد.

كانت هند طويلة وجميلة، وكانت تستلطفني كثيرا. أذكر الأخوات الثلاثة في غرفتهن. لم يبقى إلا السرائر والدواليب القديمة التي سيتركونها هناك. يتحلقن واقفات حول ثلاث شنط كبيرة، ويرفعن ملابس من كومة ثياب على السرير ويرتبنها ويضعنها في الشنط. كنت في الصالة الفوقية، أنا وسالم وسلمان ووالدهما أمام التلفاز، وهنالك أغنية لمطلق الذيابي. من المكان هناك أستطيع التحديق من البعد نحو الباب الموارَب، هذا أدق ما أذكره، تلك اللقطة الطولية المتلصصة نحو فرجة الباب، يقفن هناك متحلقات حول الشنط، ويرفعن ثيابا ويرتبنها ويدخلنها. قمصان، شلحات صغيرة، ملابس ملونة. انتبهت لي هند، أو هكذا تخيلت، التفاتةُ رأسها من تلك المسافة البعيدة للباب الموارب في تلك اللقطة الطولية، ثم عادت برأسها إلى الامام. الأخوات الثلاثة يقفن ويطوين، بصمت، وكأنهن في صلاة. ابتعدت سعاد وريم خارج الإطار الطولي، وظلّت هند أمام كومة الملابس، وأنا أراقبها. تحملها، تطويها ببطء، ثم تدخلها في الشنطة. وأنا أراقب. لم يبقى إلا قميص واحد على السرير، أغلقت الشنطة ثم اتجهت نحو الباب أمامي وأنا أحدق فيه وأغلقته. أبوابهم خشبية كحلية عليها نقوش مزركشة رمادية. حينما خرجوا كانت تلبس القميص الذي كان على السرير. لونه أبيض بخطوط حمراء. خرجوا جميعا وجلسنا في الصالة، نشرب قهوة المغرب ونشاهد مسلسلا. قميصٌ أبيض بخطوط بيضاء. تجلس بجانب والدها بيضاء وصغيرة وفي عينيها أثر كحل. كان لوالدها وجه متيبس وجاف ولكن دون حدة أو عنف، في أواسط الخمسينات من عمره حينها. ملامحه محايدة ولذا من الصعب تحديد ما إن كان يمزح أو يتحدث جادا أحيانا. كان بين يديه قرص التلفون القديم، يتصل بأحد ما، ويخبره بهدوء أن يكون جاهزا غدا وألا يتأخر. أذكره حينما دخلت بيتهم في آخر العصر وهو يكدس أغراضا وسط كرتون في مجلس الرجال الفارغ كليا حتى من فرشته. زفر أخيرا ثم جلس على الأرض المبلطة واتكأ على الجدار تحت النافذة. انتبه لي بعد لحظة وأنا أقف وحيدا عند حد الباب، سألني: وش أخبار أبوك؟ قلت له: طيب. يجلس وفخذاه منتصبتان أمامه قبالة ساقيه مثل خيمة وقد رمى ساعديه على ركبتيه وأرجع رأسه على الجدار. من فوقه ضوء خافت من النافذة يؤطر مستطيلا من الصفرة المحمرة. لم يكن واضحا هل كان يحدق أمامه أم أن عيناه مغمضتان. بدا وكأنه نسيني، لمحني من جديد فقال مستذكرا: بتجينا في بيتنا الجديد؟ قلت له وأنا لازلت أقف عند حد الباب في عتمة الغسق التي تزداد سوادا في الداخل: مدري والله، سالم يقول البيت بعيد. من حواف النافذة المغلقة تجيء أصوات بعيدة مكممة من الحارة والشارع، هتاف أطفال ومراهقين وسيارات وارتطام كرة بجدار. مسح أنفه بيده، لازلت أذكر ذلك جيدا، والصفرة التي تومض من فوقه تثقل أكثر وتختلط في زرقة دكناء. أذكر أنه قال شيئا مثل: بيصير عندنا مسبح واشتريت لهم نطيطة وغرفة ألعاب. وسرد أشياء أخرى بصوت خامل وبطيء. صمت لحظة وبدا وكأنه نام، ثم أكمل بصوت منخفض أكثر: لا تلعبون في الشارع بعيد، أول من أمس يسولف لي أبو عبدالله في الشرطة يقول لقوا واحد عمره خمس سنين ميت في برحة. وتخيلت شكل الطفل ملقى في البرحة وأنا أترقبه أن يكمل، ولكنه نام أو أطرق فحسب ولم يعد واضحا جيدا في جلسته تلك مع ازدياد العتمة وانطفاء الضوء الأصفر من فوقه. بدت تلك اللحظة طويلة باستثناء. سمعت بعد مدة أحدا يأتي من الخلف، كانت سعاد، قالت وهي تحدق من عند حد الباب في والدها: يبه نمت؟ فرد بحركة متفاجئة: هه؟ لا لا ما نمت. قالت له: تبيك أمي. فسحب نفسه بصعوبة وقام، مشى بخطوات بطيئة ومر من بيننا. مضت سعاد فتبعتُها في الرواق. لم تكن جميلة، ولكن جسدها أكبر من عمرها بكثير. لم أكن واثقا هل كانت تستلطفني أم لا، ولكنها كانت خشنة وتحب كرة القدم وتتحدث مثل العيال، وهذا كان كافيا. جانبتها وأنا أسير مستديرا نحوها على جنب وأتحدث بسرعة، أرتطم بها أحيانا فتقول لي انتبه أنت وراك مطفوق كذا، ولكنني أبتعد عنها قليلا وأكمل حديثي. لا أعلم إن كانت تنصت لما أقول، ولا أذكر ما الذي كنت أقوله. أذكر مشيتنا فقط، مشيتنا وسط أروقة وغرف وأمكنة وأنا أتحدث وهي تضحك معي أحيانا وتسفهني أحيانا. حتى كنا في المطبخ.

أرى أمامي الكرسي الذي انكسر قبل أسابيع ولم أخرجه. لست متأكدا هل اعتادت عيني على الظلام لدرجة أنني أرى الكرسي الذي في داخله أو أنني أراه لأنني أعلم أنه هناك. ويحل شعور غريب بالتآلف مع الظلمة، مع فكرة أنني أعرف مكان كل شيء في هذه الغرفة، أستطيع معرفة كل رف بل وربما تسمية بعض الأثريات والكتب والأشياء التي عليه. هذا يريحني كثيرا إلى درجة غريبة، أتنفس وسط كل العرق والظلمة، وأنا أبتسم بارتياح أكبر، كل شيء مألوف وآمن، كل شيء هناك شخصيٌّ وخاص.

لا أذكر ما الذي طبخناه. وأقول طبخناه لأنني أذكر نفسي في المطبخ ممسكا بقدر، ممسكا بسكين، ممسكا بمقلاة. أذكر الروائح، ليس الروائح في حد ذاتها، وإنما وجود روائح، كانت هنالك روائح قوية، روائح طبخ. حمسة، كشنة، خبز، شاهي، ربما دجاج أو لحم. الأجساد أيضا وسط المطبخ المفروش حينها بفرشة خضراء، كلهم تواجدوا هناك في فترة ما. الفكرة أن وجبة أخيرة كانت ستُطبخ بالأطعمة التي ستترك مع الثلاجة القديمة، أظن. أذكر والدتهم تحديدا، وهي تتحرك في المطبخ. أذكر نفسي وأنا بينهم أركض أو أتوقف. أذكر سلمان وهو يمسك مغرفة ويحركها في قدر على الفرن، يناديني تعال تعال. أجيء إليه ولكنني كنت قصيرا فيرفعني لأجلس على رخام الدواليب الأرضية، كنت أكره أن يرفعني أحد، وقد كرهت ذلك أكثر لأن هند كانت بجانبنا. يقول لي ذق، ويمد المغرفة نحو فمي، يقول شيئا ساخرا لا أذكره عن الأطفال، وحينما يسألني هاه مالح والا لا؟ أقوله له مالح، فيرد الشرهة علي اللي سألتك انزل انزل يالله. الجدران البيجية للمطبخ والدواليب البنية الغامقة مثل الخشب. ملابس الثمانينيات وألوانها وقصات شعرها. الشخوص والروائح. الروائح بالذات، الحمسة تلك، أستطيع أن أستطعمها على طرف لساني. الركض، التوقف، الرائحة، الركض، الألوان، الرائحة. تحلقنا حول السماط أمام التلفاز، وأكلنا. كان الجميع يتحدث ويسولف – ولا أذكر أي شيء من هذا – باستثناء والدهم، كان يأكل ساكتا ويمضغ وهو يراوح النظر بين السفرة والتلفاز. لحظة صمت جاءت قبل أن يقول فجأة: يقولون لقوا راسه مفضوخ بحصاة، فيه فتحة كبر هالصحن في هامته. عرفت من يقصد مباشرة، ولكن أحدا لم يفهم. سأله أحدهم أظنها ريم: من يبه؟ فقال بعفوية وهو يرفع لقمة إلى فمه: البزر اللي لقته الشرطة ميت في البرحة عند حارة الدغيسق. هتفت فيه زوجته أنت وش فيك خبل وش هالخرابيط قدام البزارين؟! قالت كلاما آخر وهو صامت يأكل ويمضغ. عيناه الخاملتان الشاردتان وهو يحدق في الأشياء التي يراها. لقد كان يبدو أكبر بكثير منها، من زوجته، أكبر بكثير من أبنائه ومن أبي ومن أمي ومن أغلب من عرفت. كبيرا وحزينا لسبب ما. كنت قد ذهبت معه أنا وسالم لصلاة العشاء في ذلك اليوم. لم يأتي سلمان معنا. أنا وسالم وهو. رأينا والدي بعد الصلاة. كان صغيرا حينها، في الثلاثينات من عمره. قال والدي مازحا: سالم خلاص تراه ولدكم ما عاد نبيه. وتخيلت وأنا بينهما لو حدث ذلك، وشعرت بشيء غريب. أخذا يتحدثان عدة دقائق. لحقتُ والدي وطلبت منه أن أبيت عندهم الليلة، نظر لي باستغراب ساخر ونحن نسير في الحارة: تسألني أنا ليش وش دخلني وين تنام اسأل أمك أنا تراي أبوك بس. كان شابا وقويا وظريفا، لا زلت أتذكر وجهه جيدا. ترجيته أن يقول لها وأنا أقفز بجانبه في الحارة لألحق به. لقد نمت عندهم مرتين أو ثلاث من قبل، وكانت أمي تغضب مني. بعد سنوات طويلة ستسألني: تذكر جيراننا البراهيم؟ كنا نجلس في الصالة بعد وفاة والدي بسنة أو سنتين. كان قد أصيب بسرطان الكبد في الخمسين وتوفي في المستشفى بعد أشهر من العلاج. الفنجال في يدي وأنا أحدق في الأرض باستذكار. لم أفكر فيهم منذ وقت طويل. قلت بترقب: إيه ذكرتهم. وشعرت برغبة غريبة في أن أقول أسماءهم، وتحديدا أسماء البنات. ولكنني لم أقل شيئا. قالت لي أمي: أبوهم صار متوفي له سنتين، توي دريت من أم خالد. تحدثنا عن أشياء لها علاقة بتلك المرحلة، ثم حضر أخي حمد، كان حينها ضمن أفراد القوات الخاصة، تحدثنا عن تفجير بقيق وأشياء أخرى ذات علاقة بالأمر، وبين لحظات الصمت كنت أسجّ قليلا، والفنجال في يدي، في الصالة هناك، وأتذكره، أتذكره وهو جالس بإنهاك تحت النافذة، والضوء من فوقه يخفت ببطء، وأفكر كيف سيكون وجهه المتيبس المحايد وهو حول التسعين؟ كنت أريد رؤية ذلك.

عامود الإنارة في الشارع المجاور لبيتنا يعمل الآن. لم أنتبه له. لقد عادت الكهرباء إذن. ظللت جالسا هناك وراء المكتب، أتعرق أكثر وأكثر، وأصوات المآطن ناعسة ورخيمة. لازالت الظلمة مؤالفة وشخصية، ولكن الضوء الكهربائي البرتقالي الجديد قوي في محيط تواجده بعيدا عني، لدرجة أنني أرى الهواء فيه، حبيبات الرذاذ المضبب للصيف القذر تُغبّش النافذة. إنها كئيبة هذه النافذة، الضوء المستطيل الذي ينبعث منها ويتشرّم عند حد معين، ظلُّ عامود النور الذي يسقط قاتما على الزجاج، السماء الفارغة كليا من الأعلى ولاشيء فيها سوى سواد، ليس سوادا حتى، ليس ظلمة، ليس سواد انعدام الضوء، وإنما شيء متعمد، مثل لون.

في فترة من اليوم، أذكر أن غرفة سلمان كانت مفتوحة وأنا أمر بجانبها. كنت داخلها والأضواء مشعلة بالكامل. هنالك تخشيبة صغيرة تحمل كتبا قليلة. دالوب، سرير، طاولة صغيرة. عدا ذلك كان المكان فارغا وكئيبا، يسهل إدراك أن أحدا لم يعش هنا منذ مدة. في الزاوية، هنالك خرقة كبيرة ملفوفة. بيضاء ومشرمة الأطراف. طالعت فيها لحظة ثم اقتربت منها، مررت بأصابعي فوقها لأختبرها. شكلها وموضعها كان غريبا ومستفزا. سمعت حينها صوتا من الخلف: افتحها. قال لي سلمان وهو يضع فوطة على رأسه وقد خرج للتو من الحمام. افتحها عادي، كرر وهو يُـنشّف شعره. فتحتها فانبسطَت على الأرض بطول مترين أو أكثر. كان مكتوبا فيها بخط يد: “ويرحل ابن بطوطة…”. وقفت أحدق فيها لحظات. وأعيد قراءتها. ابن بطوطة؟ مكتوبة بخط عربي قديم مثل الكوفي أو ما يشبهه. قال سلمان من خلفي وهو يمشط شعره: هذا عنوان مسرحية تخرجنا من الثانوي اللي سواها واحد من الأستاذة، أنا اللي سويت اللوحة، كيف الخط؟ قلت وأنا أطالع فيه: حلو. وقرأته مرة أخرى. سألته: منهو؟ فرد هذا رحالة، وحينما لاحظ أنني لم أفهم أضاف: هذا يسافر من مكان لمكان ويكتب اللي يشوفه ثم يمشي. حينما رحلوا في الصباح، خلّفوا عدة أشياء، سرائر ودواليب وطاولة وكراس وأكواب، ولكن اللوحة هذه لم تكن موجودة. أحدٌ منهم أخذها معه أو رماها في الزبالة.

الفجر الآن يبدأ، يزداد زرقة وصفاء بشكل سريع، يدخل من النافذة المفتوحة ويغطي على ضوء العامود الذي انطفأ فجأة، ينشر ضوء لاحدياًّ أكثر تسربا ويسحب معه جزءا من وجهي وجسدي إليه، بينما تغرق البقية في كُدرة فاتحة. عصافير تزداد جنونا في صفيرها المزعج، أصوات بعيدة لسيارات تمر بسرعة وتمشي، صارت تمر من هنا وتمشي.

نمت عندهم في تلك الليلة. جاؤوا لي بفراش ونمت في غرفة سالم. استلقينا في الظلمة نتحادث حتى نام هو وبقيت أنا، مستلقيا في الظلمة. بقيت أتذكر الحديث الذي دار بيننا وبين ريم قبل النوم. كنا جالسين على فراشي ونتحدث عن الأحلام، وهي أكثر شيء كان يرعبني، أكثر حتى من الجن. كنا هناك لوحدنا والباب مفتوح والأضواء مشعلة وكانا يتحدثان عن أحلام حدثت لهما ولأناس آخرين، أحلام غريبة، ليست كوابيس، ولكن غريبة، طرق ومزارع وأماكن مجهولة وشخوص غامضة بلا ملامح وسط غشاوة وعجز عن التذكر. الأحلام كانت ترعبني. بقيت صامتا أحدق في الأرض وفيهم. قلت فجأة: أنا ما أذكر اني أحلم. كانت ريم تقص قصة عن أمها التي أخبرتها ذات مرة أنها رأت أخاها الذي توفي محترقا في الحلم وهو يجلس في أرض خضراء. قالت بعصبية: كل الناس تحلم يا غبي لو ما تحلم ينفجر راسك لكنك تنسى وش حلمت، ثم أكملت حلم أمها. بقيت مستلقيا في الظلام، وأنا أتخيل رسم شخص مات محترقا وهو يجلس في أرض خضراء، سيخرج لي في الحلم ثم يختفي فور أن أصحو ولا أعلم من أين أتى وكيف اختفى وكيف كان في رأسي ثم لم يعد هناك. الأحلام ترعبني. كنت أكره الخوف، أو أنني كنت أحب الشعور بالخوف، لا أعلم، المهم أنني أجبرت نفسي ورفعت جسدي وجلست في فراشي، فقط رفعت جسدي، وكنت وسط الظلام. كانت تلك لحظة شجاعة عظيمة، أو لحظة تهور عظيمة، لا أعلم. المهم أنني كنت جالسا وسط الظلام، لست تحت لحافي، كنت في وسط كل ذلك المجهول الأسود. في تلك اللحظة فُتح باب الغرفة، وبرز ظل جسد في ارتداد بقعة ضوء الصالة الخافت. كان جسدا طويلا. له شعر طويل. همس: سالم؟ سالم؟ وحينما لم يُجب استدار ومضى وترك الباب مواربا. استوعبت بعد لحظات أنها هند. قمت من مكاني ومشيت وراءها، لم ألحق بها، وإنما مشيت فقط وراءها. تبعتها في الرواق، ضوء الصالة الخافت يحدد جسدها المظلل، وهي تمشي ببطء في الرواق. توقـفَت عن باب غرفتها، التفتت نحوي، لابد أنها أحست بي أخيرا، رفعَت يدها إلى صدرها بنفس البطء وقالت: بسم الله العظيم الأعظم، خالد؟! لم أقل شيئا، ولم أتحرك، كنت أبعد عنها عدة خطوات فقط. همست: روعتني! اقتربت نحوي وهي تتفحصني، وقفت أمامي راكعة، ولكنها جلست أخيرا على ركبتيها، وهي لازالت تتفحصني. وجهها أوضح بقليل ولكن لازالت العتمة تظلله، قالت لي هامسة: وش فيك؟ ما نمت؟ ربما أنني أومأت، لست أذكر، رفعَت يدها ومسحت على طرف رأسي وهي تقول: ليه؟ شفت حلم؟ وش شفت؟ أذكر أنني قلت شيئا مثل أنني لا أحلم، وأنها ضحكت بخفوت وقالت: كل الناس تحلم. تُخلِّـل يدها في شعر صدغي فتندفن فيه وتلامس الجلد. قالت أخيرا: تبي تجي تنام عندي؟ أخذتُ فراشي من غرفة سالم، ونمت بجانب سريرها، نمت نوما طويلا وبلا أحلام، حتى أيقظوني صباحا.

كان الوقت مبكرا. كان فيه بيض وجبن وشاهي. جلسنا جميعا في الصالة المشمسة المفرغة نأكل. الغرف تلمع بالشمس، جدران ناصعة لا أثاث حولها، تلمع بالشمس. كل ما أذكره من تلك المشاهد هما الشمس والفراغ، اللون الأصفر الفاتح والغرف الواسعة الفارغة، وقليل من الأوجه والأصوات. أتت أخيرا سيارة نقل العفش. ساعدتهم قليلا، كانت الساعة قبيل الضحى. ثم رحلوا ولم أرى أحدا منهم بعد ذلك اليوم.

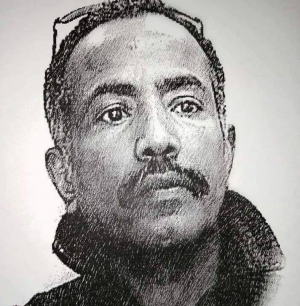

الصباح الآن صفرة ثقيلة وفاقعة، تنتشر في كل الغرفة. جلست عدة دقائق أتشمس في المكان، كل شيء مرئي الآن. الدواليب والكراسي والأثريات والكتب، والنافذة الآن أيضا أقل كآبة، لا ظلال شبحية عليها ولا ضوء مؤطر يبرز منها، وإنما فرجة نحو ضوء حيوي وقوي. قمت أخيرا وأخذت دشا سريعا في الحمام المجاور. خرجت منه نحو الرواق الممتد. البيت نائم وساكن وأصفر. عرجت على غرفة النوم فوجدت أن لمى لازالت نائمة، قدمها اليمنى العارية متدلية من حافة السرير وهي مختفية تحت اللحاف الأبيض. نزلت إلى الأسفل. سمعت صوتا وأنا أقترب من الصالة. كان صالح يجلس هناك على الكنب أمام التلفاز، الكنب البني المزركش الكبير، يجلس غائصا فيه مثل حبة فستق بجسده الذي لم يتجاوز عامه الرابع، والتلفاز على قناة أطفال. رميت نفسي بجانبه. حدقت في التلفاز. سألته: وش تشوف؟ فأخذ يسرد كلاما غير مترابط عن فتيان وفتيات في مكان ما في زمن ما لا أعلم ولا يعلم ولا يمكن أن يعلم أحد ماذا يكون بالضبط. يتحدث بسرعة وتلاحظ مباشرة أنه يتحدث بسرعة لأنه يلاحق الكلمات التي لا تتوقف عن الهرب من فمه حتى يصمت يائسا. قال فجأة: يبه جوعان. قلت له وأنا أطالع التلفاز بشرود طيب بروح الحين أجيب فول وتميس ونتكّي جميع ألين يصحون. وعاد معي لمشاهدة التلفاز. لم أفهم شيئا، كان برنامج أطفال، فتيان وفتيات في ساحة خضراء، وهنالك نوع من السباق يحدث، بين أشجار ومساحة عشبية ممتدة وطيور، يلعبون بطريقة حيوية إلى درجة مجنونة. قبل ثلاثة أشهر، كنت في زيارة رسمية كممثل لوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التعليم لندوة مدرسية في ثانوية القدس. في أروقة المدرسة هنالك صور كثيرة تؤرخ أحداثا قديمة للمدرسة العريقة التي تم افتتاحها قبل 53 عاما، إحداها صورة لسلمان وهو يقف مع مجموعة من الطلاب والمدرسين على خشبة المسرح، وكُتب في خانة التعريف بها أسفل الصورة “فرقة التمثيل المسرحي عام 1408”. قال صالح: يبه مابي فول أبي سندوتش فول سوداني وشاهي. سمعته ولكنني كنت أحدق في المساحة الخضراء والطيور والأطفال والأشجار وأفكر في الطيور التي تملك ذاكرة حديدية تحفظ بها الأماكن والطرق في هجراتها المتواصلة وأفكر في تلك الصورة وكيف جعلتني أتسمر أمامها قبل أن يسألني أحدهم لا تقولي هذا أنت؟! فأضحك وأقول واحد من جيراننا القديمين وأذكر اسمه ولكنه يقول إنه لا يعرفه ثم نبتعد سويا نحو قاعة العرض. يبه أنا جوعان ردد صالح. هززت رأسي مستلقيا بثقلي على الكنب، طيب، يالله قم. ذهبنا سويا إلى المطبخ، رفعته ليجلس على رخام الدواليب الأرضية، وأخذت أخرج الخبز والفول السوداني وأغلي الماء وأجهز الشاهي وهو يسرد لي قصة الأطفال الذين يلعبون في الساحة الخضراء.