إذا أخذت بك قدماك إلى الجزء الغربي الشمالي من القرية. ومضيت تقطع الشاطئ الوحيد المُطلّ على البحر. فسيلفت نظرك قبر قديم العهد، مُحاطٌ بـ«الأسلاك». كان هذا القبر فيما مضى، قائماً داخل بيت كان يعرف باسم البيت الأصفر فاقع اللّون!. قبل أن ترى الجهات الرسمية هدمه، ثمّ إزالته تماماً.

ولم يكن الناس يعلمون بشأن هذا البيت، أكثر من أنّ رجلاً وفد إلى القرية، فاشترى أرضًا تُطلّ على البحر، بناه فيها. وقضى فيه قرابة عام لا أكثر، وحيدًا منعزلاً، يرفض أيّ محاولة للاختلاط بالناس. حتى مات وأوصى أن يدفن فيه!.

وبحسب كبار السن، فإنّهم كانوا يشاهدون الرجل يجلس عصر كلّ يوم، على كرسي خشبي بإزاء البحر. مستغرق التفكير، شارد الذهن، ساهما عن كل ما حوله!. وكُنّا نحن أطفال السبعينات نتأمل البيت على الشاطئ المقابل له، فنعجب لشكله!. ففي تلك السنوات كانت البيوت واسعة دون طوابق. وكان اللون الأبيض هو الغالب عليها. أمّا البيت الأصفر فكان غريب الشكل فعلاً، فالطابق الأرضي منه كان كتلة واحدة من الاسمنت، دون نوافذ. وكان له باب من حديد!. والطابق الأول كان بناء مستديرا أصفر، ذو نوافذ مستديرة كبيرة. أمّا الطابق الثاني، فكان غرفاً متلاصقة صفراء. فوقها غرفة علويّة مطليّة باللون الأصفر أيضا!.

وأتذكّر جيداً، وكنت في الثانية عشرة من عمري، أنني سمعت صوت جلبة خارج بيتنا. وعندما فتحت الباب، وجدت جمعاً من الناس حول امرأة غريبة على أهل القرية!. كانت في حال يرثى لها. وعبثاً كان الناس يحاولون تسكين روعها دون جدوى. كانت أشبه بمن مسّه طارق من الشيطان!. فعينها لا تستقر على حال، وجسمها ينتفض انتفاضة الخوف والفزع.

وشاع في القرية أنّها جُنّت، بعد أن قصدت البيت الأصفر، مُدّعية أن المدفون فيه، قريب لها!. بعد ذلك ظلّ أمر البيت وصاحبه، سرّا مغلقاً على الجميع. يتأمّلونه من الخارج فقط، دون أن يجرؤ أحد على الدخول إليه واكتشاف ما فيه.

أمّا أنا كشأن أبناء القرية، شُغلت لبعض الوقت بأمر هذا البيت، ثمّ نسيته في ظلّ عبث الطفولة وحلاوة الصبا، وجموح المراهقة. حتّى جاءت فرصة الدراسة الجامعية في الخارج، فتلاشى البيت من ذهني تماماً!.

إلاّ أنّ القدر كان يعدّ لي أمراً عجباً، فهناك في سكن الطلبة في الدولة الشقيقة، كانت كثيراً ما تنعقد بيننا نحن الطلبة حلقات السمر حتّى وقت متأخر من الليل. وكانت المواضيع تشرّق وتغرّب بنا.

وفي إحدى الليالي وكان الطقس حسنا. وقد شُرّعت أبواب الصالة، مُرحّبة بتيارات الهواء. كان الحديث قد مال بنا إلى موضوع المنامات، وأيّها يكون رؤيا صادقاً. حين انبرى أحد الطلاب، ودعانا إلى الإصغاء إليه!. مقسماً أنّ ما سيرويه ليس من نسج خياله.

ثمّ راح يحكي حلمه المدهش. لقد رأى نفسه فجراً، في قارب واقف عند أسفل بيت غريب الشكل، أصفر اللون!. ذو طوابق ثلاثة. الأرضي كتلة من الاسمنت، والأول بناء مستدير أصفر، والثاني غرف متلاصقة صفراء، فوقها غرفة علوية!.

وذكر الطالب أنه قصد باب البيت وكان من الحديد. وأخرج مفتاحا من جيبه، وفتح القفل. وعندها وقعت عيناه على قبر وحيد وسط التراب!. وشاهد رجلا نحيفا يجلس القرفصاء بالقرب منه. ويتطلّع إلى السماء شأن الذاهل عمّا حوله.

ثمّ شاهد الرجل يتّجه متثاقلا إلى الأعلى. فتبعه وهو يصعد السلم. حتّى بلغ الغرفة العلوية، وهناك وجده يستلقي على فراشه، لتغفو عيناه.

وكنت أستمع إليه مدهوشاً! وحين سألته إن كان قد زار قريتي، وتعرّف على البيت الأصفر فيها. أكد أنه لم يزرها يوماً، وأنّه حتى هذه الساعة يتمنّى لو يشاهد عياناً ما شاهده في الحلم!.

وظلّت هذه الحادثة تلحّ عليَّ، إلى أن زارني يوما، فتوجّهت وإيّاه للبيت الأصفر. وهناك عبّر عن دهشته الشديدة. لقد تطابق ما شاهده في الحلم والواقع بشكل أفزعه!. فهو في الواحدة والعشرين من عمره. ولم يسبق له أن زار أو حتّى مرّ بهذه المنطقة. ولم يسبق أن قرأ شيئاً عن هذا البيت أو سمع عنه حتى!. فكيف استطاع أن يشاهده في عالم المنام؟ بل ويدخل إليه، بينما هو في الواقع مغلق بقفل محكم؟!. ثمّ من يكون هذا الرجل نحيف الجسم، الجالس قرب القبر؟!

ولا أعلم لماذا خطر لي حينها وجه الحاج علي بن حسين بالتحديد؟!. وانتابني شعور بأنه يعرف سرّ هذا البيت؟! ربّما لأنه كان المثقّف الوحيد من بين كبار السن في القرية. أو لأنه كان معروفا بالورع والتقوى، بحيث أن الناس كانوا يأتمنونه على أموالهم، وحتّى على أسرارهم.

وكان يقيم في بيت متواضع. ويستقبل الناس في مجلس بسيط، عُرّيت جدرانه من ألوان الطلاء. ويفترش أرضه حصير من خوص النخيل، وتصّطف المساند القديمة على جانبيه.

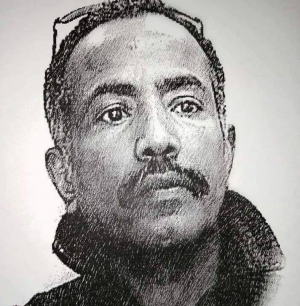

وكان هواء عليل يتسرّب من الشبّاك الخشبي، حين جلست والطالب، نرتشف «استكانات» الشاي، وأعيننا لا تغادر الرجل المهيب، بعينيه الحادّتين، وأنفه المدبّب ولحيته البيضاء. منتظرين رأيه فيما قصصناه عليه. وبعد دقائق من الصمت، كانت فيها أصابع الحاج تحرّك حبات المسبحة برتابة، تتجاوب وصوت المروحة، رفع رأسه، وخاطب الطالب قائلاً:

- أنا لا أعلم شيئاً عن سرّ الأحلام يا ولدي. لكنّ رؤياك صادقة فيما يبدو. وربّما تكون روح الرجل لاتزال عند قبره، قلقة مضطربة!.

وتابع الحاج علي:

«لقد وفد الرجل إلى القرية، واختارني أنا شخصيًا، ليحكي لي ما جرى له، ملتمساً التكفير عن خطيئاته. لقد سطا على ميراث أبيه، وأرغم أختيه على التنازل له عن البيت الكبير. ثم استثمر المال، ونجح وأصبح ثرياً. لكنه لم يكن سعيدًا في حياته!. بل ماتت زوجته وهي تضع طفلها، الذي لحق بها بعد أيام. وتزوج بأخرى ولم يسعد معها أيضا، إذ ماتت حسرة على ابنها وابنتها الذين غرقا معاً في عين الماء. فأحسّ انه ملعون، فاعتزل الناس.

والحقّ انه ساهم في مشاريع كثيرة في القرية. فالمسجد الكبير لم يكن له أن يقوم لولا المال الذي قدّمه. وبيوت كثيرة كانت على وشك الوقوع، ساعد أهلها على ترميمها بحُرّ ماله. وكان يدفع لي مبلغاً شهرياً، لأوزّعه على الفقراء والمحتاجين.

لكن يبدو أنّ نفسه قد غشيتها كآبة شديدة، لم تنفع في كشفها كلّ هذه الخدمات والمساعدات، فسارع إليه الموت، خصوصاً وإنّ أختيه لم تقبلا توبته».

* شاعر وقاص من مملكة البحرين

ولم يكن الناس يعلمون بشأن هذا البيت، أكثر من أنّ رجلاً وفد إلى القرية، فاشترى أرضًا تُطلّ على البحر، بناه فيها. وقضى فيه قرابة عام لا أكثر، وحيدًا منعزلاً، يرفض أيّ محاولة للاختلاط بالناس. حتى مات وأوصى أن يدفن فيه!.

وبحسب كبار السن، فإنّهم كانوا يشاهدون الرجل يجلس عصر كلّ يوم، على كرسي خشبي بإزاء البحر. مستغرق التفكير، شارد الذهن، ساهما عن كل ما حوله!. وكُنّا نحن أطفال السبعينات نتأمل البيت على الشاطئ المقابل له، فنعجب لشكله!. ففي تلك السنوات كانت البيوت واسعة دون طوابق. وكان اللون الأبيض هو الغالب عليها. أمّا البيت الأصفر فكان غريب الشكل فعلاً، فالطابق الأرضي منه كان كتلة واحدة من الاسمنت، دون نوافذ. وكان له باب من حديد!. والطابق الأول كان بناء مستديرا أصفر، ذو نوافذ مستديرة كبيرة. أمّا الطابق الثاني، فكان غرفاً متلاصقة صفراء. فوقها غرفة علويّة مطليّة باللون الأصفر أيضا!.

وأتذكّر جيداً، وكنت في الثانية عشرة من عمري، أنني سمعت صوت جلبة خارج بيتنا. وعندما فتحت الباب، وجدت جمعاً من الناس حول امرأة غريبة على أهل القرية!. كانت في حال يرثى لها. وعبثاً كان الناس يحاولون تسكين روعها دون جدوى. كانت أشبه بمن مسّه طارق من الشيطان!. فعينها لا تستقر على حال، وجسمها ينتفض انتفاضة الخوف والفزع.

وشاع في القرية أنّها جُنّت، بعد أن قصدت البيت الأصفر، مُدّعية أن المدفون فيه، قريب لها!. بعد ذلك ظلّ أمر البيت وصاحبه، سرّا مغلقاً على الجميع. يتأمّلونه من الخارج فقط، دون أن يجرؤ أحد على الدخول إليه واكتشاف ما فيه.

أمّا أنا كشأن أبناء القرية، شُغلت لبعض الوقت بأمر هذا البيت، ثمّ نسيته في ظلّ عبث الطفولة وحلاوة الصبا، وجموح المراهقة. حتّى جاءت فرصة الدراسة الجامعية في الخارج، فتلاشى البيت من ذهني تماماً!.

إلاّ أنّ القدر كان يعدّ لي أمراً عجباً، فهناك في سكن الطلبة في الدولة الشقيقة، كانت كثيراً ما تنعقد بيننا نحن الطلبة حلقات السمر حتّى وقت متأخر من الليل. وكانت المواضيع تشرّق وتغرّب بنا.

وفي إحدى الليالي وكان الطقس حسنا. وقد شُرّعت أبواب الصالة، مُرحّبة بتيارات الهواء. كان الحديث قد مال بنا إلى موضوع المنامات، وأيّها يكون رؤيا صادقاً. حين انبرى أحد الطلاب، ودعانا إلى الإصغاء إليه!. مقسماً أنّ ما سيرويه ليس من نسج خياله.

ثمّ راح يحكي حلمه المدهش. لقد رأى نفسه فجراً، في قارب واقف عند أسفل بيت غريب الشكل، أصفر اللون!. ذو طوابق ثلاثة. الأرضي كتلة من الاسمنت، والأول بناء مستدير أصفر، والثاني غرف متلاصقة صفراء، فوقها غرفة علوية!.

وذكر الطالب أنه قصد باب البيت وكان من الحديد. وأخرج مفتاحا من جيبه، وفتح القفل. وعندها وقعت عيناه على قبر وحيد وسط التراب!. وشاهد رجلا نحيفا يجلس القرفصاء بالقرب منه. ويتطلّع إلى السماء شأن الذاهل عمّا حوله.

ثمّ شاهد الرجل يتّجه متثاقلا إلى الأعلى. فتبعه وهو يصعد السلم. حتّى بلغ الغرفة العلوية، وهناك وجده يستلقي على فراشه، لتغفو عيناه.

وكنت أستمع إليه مدهوشاً! وحين سألته إن كان قد زار قريتي، وتعرّف على البيت الأصفر فيها. أكد أنه لم يزرها يوماً، وأنّه حتى هذه الساعة يتمنّى لو يشاهد عياناً ما شاهده في الحلم!.

وظلّت هذه الحادثة تلحّ عليَّ، إلى أن زارني يوما، فتوجّهت وإيّاه للبيت الأصفر. وهناك عبّر عن دهشته الشديدة. لقد تطابق ما شاهده في الحلم والواقع بشكل أفزعه!. فهو في الواحدة والعشرين من عمره. ولم يسبق له أن زار أو حتّى مرّ بهذه المنطقة. ولم يسبق أن قرأ شيئاً عن هذا البيت أو سمع عنه حتى!. فكيف استطاع أن يشاهده في عالم المنام؟ بل ويدخل إليه، بينما هو في الواقع مغلق بقفل محكم؟!. ثمّ من يكون هذا الرجل نحيف الجسم، الجالس قرب القبر؟!

ولا أعلم لماذا خطر لي حينها وجه الحاج علي بن حسين بالتحديد؟!. وانتابني شعور بأنه يعرف سرّ هذا البيت؟! ربّما لأنه كان المثقّف الوحيد من بين كبار السن في القرية. أو لأنه كان معروفا بالورع والتقوى، بحيث أن الناس كانوا يأتمنونه على أموالهم، وحتّى على أسرارهم.

وكان يقيم في بيت متواضع. ويستقبل الناس في مجلس بسيط، عُرّيت جدرانه من ألوان الطلاء. ويفترش أرضه حصير من خوص النخيل، وتصّطف المساند القديمة على جانبيه.

وكان هواء عليل يتسرّب من الشبّاك الخشبي، حين جلست والطالب، نرتشف «استكانات» الشاي، وأعيننا لا تغادر الرجل المهيب، بعينيه الحادّتين، وأنفه المدبّب ولحيته البيضاء. منتظرين رأيه فيما قصصناه عليه. وبعد دقائق من الصمت، كانت فيها أصابع الحاج تحرّك حبات المسبحة برتابة، تتجاوب وصوت المروحة، رفع رأسه، وخاطب الطالب قائلاً:

- أنا لا أعلم شيئاً عن سرّ الأحلام يا ولدي. لكنّ رؤياك صادقة فيما يبدو. وربّما تكون روح الرجل لاتزال عند قبره، قلقة مضطربة!.

وتابع الحاج علي:

«لقد وفد الرجل إلى القرية، واختارني أنا شخصيًا، ليحكي لي ما جرى له، ملتمساً التكفير عن خطيئاته. لقد سطا على ميراث أبيه، وأرغم أختيه على التنازل له عن البيت الكبير. ثم استثمر المال، ونجح وأصبح ثرياً. لكنه لم يكن سعيدًا في حياته!. بل ماتت زوجته وهي تضع طفلها، الذي لحق بها بعد أيام. وتزوج بأخرى ولم يسعد معها أيضا، إذ ماتت حسرة على ابنها وابنتها الذين غرقا معاً في عين الماء. فأحسّ انه ملعون، فاعتزل الناس.

والحقّ انه ساهم في مشاريع كثيرة في القرية. فالمسجد الكبير لم يكن له أن يقوم لولا المال الذي قدّمه. وبيوت كثيرة كانت على وشك الوقوع، ساعد أهلها على ترميمها بحُرّ ماله. وكان يدفع لي مبلغاً شهرياً، لأوزّعه على الفقراء والمحتاجين.

لكن يبدو أنّ نفسه قد غشيتها كآبة شديدة، لم تنفع في كشفها كلّ هذه الخدمات والمساعدات، فسارع إليه الموت، خصوصاً وإنّ أختيه لم تقبلا توبته».

* شاعر وقاص من مملكة البحرين