لستُ أدري سر هذه الغواية التي يلقاني بها ذلك المقهى. رغم إنه لم يعطني ما كنت أسعى إليه يوم دخلته لأول مرّة. ففي جنباته كنت أشعر بدنيا مُصغرة، هو سوق، أو دار إقامة لأناسٍ يتحدثون ولا يكادوا يصمتون. وعمال مهيئون بشكل مدروس لسرقة الزبائن.

ولأنه يأتي قبالة البحر، كنت أحسبني أدفع من مالي المتواضع ما يشتري هذا المنظر الذي يتجلى في ثوب الروعة مقتحما النافذة التي أجلس بجوارها.

كنت بريئا، اشتريت كتابين، وحسبتُ تحت سطوة المراهقة إنني مثقف، ولابد أن أبحث عن المثقفين، وأين هم، وفي أي بقعة يجتمعون؛ كي أتناقش معهم فيما اعتقدته من القضايا الكبرى. فقيل هنا.

تطاول الوقت، ورغم أهمية المقهى في منحي فرصة لقاء أناس على وفق مسعاي، لكن ظل زحام المقهى أبلغ أثرا من هؤلاء. وبموقعه وهيئته التي عمَّقت عشقي للماضي، وللإسكندرية في ذاك الثوب المتحفي. فهذا الجزء منها مؤكد لم تصبه آفة التشويه.

نضجت رؤيتي، وشغلتني الهندسة، والسعي على إدراك طموحي الخاص. فلا جدوى بأي حال أن تكون شاعرا أو قاصا أو حتى صاحب موقف واضح من العالم. فذاك الزحام الدافئ رغم كل شيء، ما كان ليهتم بذوي المشاعر المرهفة، فالجميع هنا على ذمة التهميش والغياب. كلٌ يبحث عن موقع لقدميه.

تأخذني الحياة في تفاصيلها، ولا أدري حكمة ذلك الاختلاف بين مشهد البحر من نافذة المكان، ومشهده من خارجها. الزحام المثير، وذاك الهارموني من الضجيج الذي تتعالى نبرته وتهبط دون يقيني في النشاز.

تباعدت يقينا مرات الوصل إليه، لكن في هذه المسافات العمياء، بين الدنيا البارعة حقا في سحق البشر خارجه، وساعة واحدة للجلوس فيه، كنت أشعر شوقا جارفا أن ألقي نظرة ولو من خارجه، مرور عابر، فقط يعيد لي الشعور المفتقد بالاتزان. أو أن أدخل منتصرا على تعبي؛ كي ألمس تفاصيله في رغبة لا أدري سر حرصي للتشبع منها. الكراسي الخيزران، الموائد الرخامية الغريبة الشكل، الأسقف العالية التي تمنح رئتي اتساعا أكبر. الكتابة على صفحات البخار العالق بالنوافذ من زفير الناس في ليالي الشتاء. دوائر الدخان المتصاعد كراقصات باليه لا ينقصهن الرقة. صوت العمال، صوت تحطم الأكواب، والبائعين الذين يقتحمون ضجيج الناس بضجيجهم المُكافح.

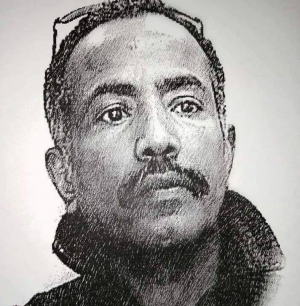

تبخرت الصحبة وإن لم يتبخر شعوري بالحنين لأن أجلس فيه. كنت موقنا بأن القصص الطازجة هي حتما هنا. وكل الوجوه على اختلافها قصائد حيَّة. هنا الدراما وتفاعلاتها، الحياة وهي تريد مخلصة أن تنفلت من نمطيتها. كنت أسأل نفسي مع تقدمي في العمر والتجربة. هل كنت يوم دخلتها لأول مرَّة. أبحث يقينا عن الثقافة والمثقفين؟

مال أراوغ؟

فلم يكن في يقيني ساعتها سوى رغبة لاواعية تبحث في صبر لافت عن كل ما يزيل شعوري الطاعن بالغربة والوحشة. ففي زحام المقاهي وجدت وطنا يتسع لكل الغرباء.

ولأنه يأتي قبالة البحر، كنت أحسبني أدفع من مالي المتواضع ما يشتري هذا المنظر الذي يتجلى في ثوب الروعة مقتحما النافذة التي أجلس بجوارها.

كنت بريئا، اشتريت كتابين، وحسبتُ تحت سطوة المراهقة إنني مثقف، ولابد أن أبحث عن المثقفين، وأين هم، وفي أي بقعة يجتمعون؛ كي أتناقش معهم فيما اعتقدته من القضايا الكبرى. فقيل هنا.

تطاول الوقت، ورغم أهمية المقهى في منحي فرصة لقاء أناس على وفق مسعاي، لكن ظل زحام المقهى أبلغ أثرا من هؤلاء. وبموقعه وهيئته التي عمَّقت عشقي للماضي، وللإسكندرية في ذاك الثوب المتحفي. فهذا الجزء منها مؤكد لم تصبه آفة التشويه.

نضجت رؤيتي، وشغلتني الهندسة، والسعي على إدراك طموحي الخاص. فلا جدوى بأي حال أن تكون شاعرا أو قاصا أو حتى صاحب موقف واضح من العالم. فذاك الزحام الدافئ رغم كل شيء، ما كان ليهتم بذوي المشاعر المرهفة، فالجميع هنا على ذمة التهميش والغياب. كلٌ يبحث عن موقع لقدميه.

تأخذني الحياة في تفاصيلها، ولا أدري حكمة ذلك الاختلاف بين مشهد البحر من نافذة المكان، ومشهده من خارجها. الزحام المثير، وذاك الهارموني من الضجيج الذي تتعالى نبرته وتهبط دون يقيني في النشاز.

تباعدت يقينا مرات الوصل إليه، لكن في هذه المسافات العمياء، بين الدنيا البارعة حقا في سحق البشر خارجه، وساعة واحدة للجلوس فيه، كنت أشعر شوقا جارفا أن ألقي نظرة ولو من خارجه، مرور عابر، فقط يعيد لي الشعور المفتقد بالاتزان. أو أن أدخل منتصرا على تعبي؛ كي ألمس تفاصيله في رغبة لا أدري سر حرصي للتشبع منها. الكراسي الخيزران، الموائد الرخامية الغريبة الشكل، الأسقف العالية التي تمنح رئتي اتساعا أكبر. الكتابة على صفحات البخار العالق بالنوافذ من زفير الناس في ليالي الشتاء. دوائر الدخان المتصاعد كراقصات باليه لا ينقصهن الرقة. صوت العمال، صوت تحطم الأكواب، والبائعين الذين يقتحمون ضجيج الناس بضجيجهم المُكافح.

تبخرت الصحبة وإن لم يتبخر شعوري بالحنين لأن أجلس فيه. كنت موقنا بأن القصص الطازجة هي حتما هنا. وكل الوجوه على اختلافها قصائد حيَّة. هنا الدراما وتفاعلاتها، الحياة وهي تريد مخلصة أن تنفلت من نمطيتها. كنت أسأل نفسي مع تقدمي في العمر والتجربة. هل كنت يوم دخلتها لأول مرَّة. أبحث يقينا عن الثقافة والمثقفين؟

مال أراوغ؟

فلم يكن في يقيني ساعتها سوى رغبة لاواعية تبحث في صبر لافت عن كل ما يزيل شعوري الطاعن بالغربة والوحشة. ففي زحام المقاهي وجدت وطنا يتسع لكل الغرباء.