تقديم

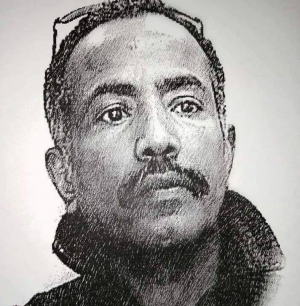

بقلم الأديبة والناقدة:

بسمة الحاج يحيى - تونس

للنخيل ظلالها، باسقاتٍ، شامخاتٍ، تنافس الطيور المحلّقة في السماء، جذورها تُسقى من نبع رقراق سلسبيل... تُلقي ظلالها حيثما طاب السّمر واللقاء...

ذلك هو الأديب الأستاذ مصطفى الحاج حسين أو المبدع ذو الضّفّتين كما سمّاه بعض الكتاب والنقّاد. فقد لَانَ الحرفُ بين أصابعه، فكتب الشعر منذ نعومة أظافره، متناولًا بذلك قضايا متعدّدة؛ فسلّط الأضواء على القضايا الاجتماعية، كما اهتمّ بتفاصيل الحياة العامّة ببلدته، ولم يستثنِ الشأنَ السياسيَّ أثناء تناوله لكلّ ما يهمّ حياة الفرد، كما عطّر دواوينه الشعريّة بأجمل القصائد التي ألهمها أحاسيسه الصادقة، فنكهة العشق الشرقيّ تفوح من خلال رسمه للكلمات والمعاني... كما أبدع بكتابة القصّة القصيرة، وفي هذا المجال فقد تميّزت كتاباته بالشفافيّة والمصداقية، إذ استدعى شخوصًا من أرض الواقع لتستمدّ الأحاديثُ شفافيَّتَها من كاتب النصّ نفسه، الذي عكست كتاباته الحياة المتداولة واليوميّة، وخاصّة تلك التي عايشها بنفسه أو عاشها منذ طفولته القاسية، وصولًا إلى حيث برز في مجال الكتابة.

لذلك فقد اتّسمت نصوصه بكشف صريح لهمومه، خاصّةً منها ما يتعلّق بالدراسة، الّتي حُرِمَ منها منذ سنواته الصغرى لمّا كان بالابتدائية، ممّا دفع فيه أملًا إصرارًا عظيمين لتثقيف نفسه بنفسه، فتعلّقت همّته بما وراء المعاهد والجامعات من علوم، فنافس روّاد العلم، وتفوّق عليهم، والطموح يحذوه لطلب المزيد ودون توقف... نهل من العلم ما لذّ وطاب، لم تساوره القناعة وما أصابه الغرور يوماً. بل كان كلّما زادت معرفته زاد معها شغفه لطلب المزيد... وأجمل ما يؤثّث قصصه تلك الملامح الشفّافة للأحداث والسّرد السّلس للمشاهد وما تتخلّله من حوارات أكثر صدقًا من الواقع، حيث يتوغّل بأغوار النفس ليزيدها شفافيّة أثناء السرد...

الكاتب والشاعر العصامي التكوين هو من مواليد 1961 ومن سكان حلب، انقطع عن الدراسة مبكّرًا، واضطرّ للعمل بميادين عدّة مكّنته من الاختلاط بفئات متنوّعة من الناس، كما خوّلت له التعرف إلى قضايا المجتمع بمختلف أصنافها، ممّا أكسبه معرفةً وفطنة لأنواع الفساد المستفحل في العديد من المؤسّسات الحكومية؛ من ذلك الفساد المالي والمحسوبية وعدم الجدّيّة أو غياب الإخلاص بالعمل. وهذا ما أثار غيظه وزاد من شغفه للمطالعة أكثر للارتقاء بنفسه وفكره عن ذاكَ العالم. فسعى إلى أن يحوّل كلّ هذه الملامح على صفحات قصصه التي طوّع، أثناء سردها، قلمه، فانسابت كتاباته بلهجة ساخرة، متهكّمة على الشخوص الذين كان سخيّا معهم لدرجة منحهم أدوار البطولة، بل مكّنهم من دور الراوي، حيث جاء السرد على ألسنتهم، فكانت قمّة السخرية، إذْ يضع البطل في موقف لا يُحْسَدُ عليه، فيعترف بنفسه عمّا يجول بفكره من حقد وأنانية أو نوايا تعفّنت بأعماقه...

الكاتب والأديب مصطفى الحاج حسين، رجل قلّما تجود به الساحة الأدبيّة، فبرغم القسوة التي غلبت على تفاصيل حياته من داخل الأسرة أو خارجها، فقد جعلت منه إنسانًا مسالمًا، يرفض الظلم للغير ويدافع عن الفئات التي قست عليها الظروف كما قسى عليها المجتمع، فأوْلى هؤلاء حيّزًا لابأس به من مساحة ما نقله في كتاباته، فأقحم بقصصه أبطالا واقعيّين قست عليهم الحياة والمجتمع على حدٍّ سواء... ومن هنا تأتي مجموعته القصصيّة هذه لتشهد ميلاد ملحمةٍ أبطالها شخصيّات متواجدة بكلِّ زمان ومكان؛ هم الإخوة والاقارب، هم الأصدقاء والزملاء بالعمل، هم المسؤولون والعمّال بمختلف القطاعات... المبدع والكاتب ذو القلم الجريء، لم يدّخر تفصيلة واحدة ليغوص بأعماق الأحداث، فكتب بكلّ عفوية وشجاعة مميّزين. و هذه المجموعة القصصية تحوي خمسَ عشرةَ قصّة لا يخلو أغلبها من الرّمزيّة، فقد ترك الأديب مجالًا للقارئ ليكمل ما بين السّطور، فاسِحًا له مجال التأويل، بحيث لا يصعب عليه، خلال قراءته للأحداث، أن يلحظ البعد الثاني لكلّ قضية قَيْدَ الدّرس، خاصّة عندما تكون البطلة امرأة أو مستضعفة وينهش لحمها القريب قبل البعيد، أو عندما يقف الجيران مكتوفي الأيدي، فحتمًا أنّ تلك الأرملة أو الثكلى بائسة الحال لن تكون، بمواصفاتها تلك والشبيهة جدًّا للمضطهدة والسّبيّة، إلّا رمزا لدولة عربيّة استخفّ بها ربّ العائلة قبل أن يفسح المجال واسعًا للأجوار كي يكملوا رسم عنفهم بجدارة فتكتمل المأساة...

هذه المجموعة القصصية هي نافذة للآخر، للقارئ، لكلّ من شعر بالظلم في أيّ مرحلة من مراحل حياته وخلال صيرورة البقاء من أجل الحياة، ولم يسعفه خياله ولا قلمه ليعبّر عمّا يودّ كشفه علنًا.

فهذا الكتاب هو بمثابة صرخة عالية، آهة شاهقة التردّد ليعود إليه صدى صوته من خلالها. هي نفحة يتنفّس عبرَها القارئ ليسمع أنينه لمّا يصير الألم لذاذةً نكتبها لتُقْرَأ، لمّا يصير الشجن وليدًا نحضنه ونطبق عليه، فنحتويه داخل أضلاعنا، نلفّه كما تلف الأم وليدها، نلفّ أحزاننا حتّى تصير جزءًا منّا، حتى تتشابه ملامحنا به، فنراها منعكسة بمرآة الحروف تتكاثف وتتراصّ، تتّسع وتتمدّد، تتوغّل في أعماق النفس ثمّ تسبح في فضاء الخيال؛ لتكتشف أنّك تقرأ للأستاذ مصطفى الحاج حسين. فتعجب كيف أمكن له مسك كلّ تلك التفاصيل الصغيرة والتي ساهمت وإلى حدٍّ كبير في بناءٍ شديد الارتفاع استدرج خلاله كلّ التفاصيل؛ ذوات، فواعل، شخوص، جميعها تحضر لتنسج كلّ المعاني، فيحضر السرد والخطاب منسجمين إلى حدّ الجماليّة بلغة سلسة مستساغة، لكن لا تخلو من إبهار القارئ الذي يمسك بتلابيب الصورة والمشهديّة حتّى النهاية، فلا نقف معه كــقرّاء، على فواصل، إذ الكتابة فيض من التشويق، يأخذ بنا إلى ظلال الحدث، فلا نتوقّف حتّى نبلغ النهاية... كالمياه تنساب الكلمات مسترسلة والحبكة مكتملة الجماليّة، عذبة الخرير، فلا تشعر وأنت تقرأ للأستاذ مصطفى بالملل، بل هي تأخذك إلى عمق الحدث وبكلّ نعومة الاسترسال... قلم جريء ومعطاء، بجرّة يأخذنا إلى عوالم قصصية تشير إلينا بإحكام ربط حزام الأمان، لنسافر عبر الكلمة الحرّة والصادقة بأجواء يغلب عليها طابع الواقعيّة، فتُجنّد الخيال فقط لخلق مسامرة بين هذا وذاك، بين نفسك تراها بمواقف وحالك لو استفدتَ ممّا هو مغاير، لتحصل تلك الإضافة من خبرات الكاتب، فيحصل ما يسمّى بالمساهمة خلال عمل تشاركيّ بين الكاتب والقارئ، تسهم بها في تطوير ذاتك، وإلّا فما نفع المطالعة لو لم تضف للقارئ فيتمكّن من تطوير فكره عبر تجارب الكاتب؟ قصص تحمل أكثر من دلالة في هذه المجموعة ... نصوص تحملنا إلى ضفاف النهاية بمهارة ربّان يحمل أفكاره وتجاربه وبعض خصوصيّاته مرتسمة ببعض أركان النصوص... قلم مشبع بالسخاء حدّ الاكتفاء، بل يحملنا إلى ارتفاعات شاهقة من الجمالية وارتفاعات أخرى تفسح مجال التأويلات المتاحة، فيكتسي النصّ، على يد المبدع، تأشيرة للسفر والتوغل داخل خبايا شخوص القصّة...

مجموعته القصصية هذه، جاءت لتلخّص مسير حياته ومسارها، فكأن كاتبنا "عبّاس محمود العقاد"، و هذه تسمية أطلقها عليه الأديب والناقد الأستاذ محمد بن يوسف كرزون، الكاتب والناقد السوري الأصل، الذي لقّبَ الكاتبَ الأديب مصطفى الحاج حسين بالعقّاد الثاني، لما وجدهُ من أوجه تشابه حقيقيّة بين الشخصيّتين الفذّتين، عبّاس محمود العقّاد، الذي لم يحصّل في تعليمه أكثر من الشهادة الابتدائيّة، وكاتبنا مصطفى الذي لم يحصّل حتى الابتدائيّة في تعليمه... كلاهما كانت ثقافتهما ذاتيّة في صبر ودأب وحرمان كثير ممّا حصّلهُ غيرهم، فكان أنموذجا حيّا للإنسان الذي عمل على تغيير الوضع السلبيّ في محيطه ومجتمعه ككلّ، لإيمانه بأنّ الكلمة والأدب إن لم يغيّرا الشعوب فلا جدوى من الكتابة أصلًا... فإن لم نستظلّ تحت أغصانها وارفة، فلن تكون غابات كثيفة بما تحمله من معان وعبرة ترفرف بأجمل الكلم وتهدينا رفيفًا عذبًا لكلّ معنى ينساب عند كلّ نسائمها المنكهة أدبيّات؛ من قصص وشعر...

تلك هي الظلال، وتلك هي النخيل الباسقات تحملنا إلى عوالم قصصية، ترفعنا إلى التحليق عبر مجموعة «المبدع ذو الضّفّتين» بقلم الأستاذ مصطفى الحاج حسين..

قراءة ممتعة.

بسمة الحاج يحيى - تونس

***

شرف العائلة

طُرِقَ علينا الباب، دقّات عنيفة، سريعة، ومتتالية، بعثت الرّعبَ في أوصالنا، وجعلتنا ننكمش على أنفسنا، حتّى أنَّ أخوتي الصّغار، الّذينَ لا ينقطع ضجيجهم، لاذوا بالصمتِ وهرعوا نحو أمّي، ملتصقينَ بها بحثاً عن الحمايةِ والأمان.

اعتقدنا أنّ القادم هو «الحاج منير» صاحب المنزل، الذي يريد إخراجنا منه، قبل انقضاء المدّة المتّفق عليها.

وبنظراتٍ مليئةٍ بالحيرةِ والأسى، حدّقَ أبي بوجهِ أمّي الشّاحب، وهمس:

- قولوا غير موجود... لن أقابل هذا السّاقط.

انتفضت أمّي، وأعلنت بصوتٍ مثقَلٍ بالقهرِ:

- هذا النّذل يجب وضع حدٍّ له.

وبتلعثمٍ يشي بالعجزِ، نطقَ أبي:

- وماذا بإمكاني أن أفعلَ، وكلّ أقربائهِ يحاصرونني في سكنة هذه الحارة؟!

واستجابةً لأمرٍ صدرَ من والدتي، نهضتُ بتوجّسٍ واضطرابٍ لأفتحَ الباب.

خاطبني أبي:

- كما أوصيتكم... أنا لستُ هنا.

عندما عبرتُ من جانبِ بابِ المطبخ، خطرَ لي أن أدخلهُ وآخذ سكّيناً، أطعن بها «الحاج منير»، وأريح والدي منهُ، ومن زعيقهِ العالي، لكنّني سرعانَ ما جبنتُ، وطردتُ فكرتي، لأتقدّمَ وأفتح الباب، الّذ يكانَ برتجّ بفعلِ قوى الدّق المتواصل.

اندلقت المفاجأة فوقَ رأسي، تبخّر غضبي المستعر في شراييني، وتلبّستني الدّهشة، فجّرت في ثنايا أعماقي المنقبضة شلالات فرحٍ صاخبة، فرحٍ يرغمُ حامله على البكاء، لكنّني كظمتُ عاصفة النّحيب، وزايلني وحلُ الخوف. ما حدثَ كانَ أكبر ممّا أتصوّر، نعم، نعم، إنّهم أعمامي، أعمامي الكُثُر رجال عائلتنا، جاؤوا إلى زيارتنا دفعة واحدة، لا بدَّ أنّهم سمعوا بمضايقاتِ «الحاج منير» لأبي، أتوا ليضعوا له حدّاً، شعرتُ بولادةِ القوّةِ ونموّها في داخلي، نحنُ أقوياء إذنْ، فَلِمَ يجتاحنا الهلع كلّما قُرعَ علينا بابنا؟!

ارتبكتُ لمرآهم، وكأنَّ لساني أوثق بحبالِ الصّدمة، في حين كانت جوارحي تهتفُ:

- أهلاً وسهلاً... أهلاً... أهلاً.

زعقَ عمّي «الحاج قدّور» كبير عائلتنا:

- هل أبوكَ موجود يا ولد؟

صُدمتُ! واعتبرت طريقته في مخاطبتي إهانةً، فأنا أرفض أن يقول عنّي أحد ولداً، ولو كان القائل كبير عائلتنا.

رددتُ وأنا أبذل جهداً في كظمِ غيظي، بعد أن غادرتني ابتسامتي، التي لم تكد تستقرّ فوقَ شفتيَّ بعدُ، كانت كعصفورٍ حطَّ فوقَ شجرةٍ مثمرةٍ، لكنّهُ لمحَ بندقيّة الصّياد مسدّدة نحوهُ، ففزعَ ورفرفَ بجناحيهِ الصّغيرينِ، وطار:

- نعم... أبي هنا.

صاحَ عمّي «الحاج رحمو»:

- نادِ عليهِ بسرعةٍ...

ثمّ أردفَ ضاحكاً:

- اللّعنة على ذقنهِ.

تهاوى فرحي من عليائهِ، تهشّمت مرايا غبطتي على صخرةِ ضحكاتهم المقزّزة. هم نادراً ما يقومونَ بزيارتنا، لا سيّما بهذا الجمع.

استقبلهم أبي، وعند العتبة تكدّست أحذيتهم الملمّعة، هرعتُ إلى أمي:

- أمّي... هؤلاء أعمامي.

وبفتورٍ أدهشني، قالت:

- تشرّفنا.

رفضتُ تناول الطعام، أريد مجالستهم، والاستماع إلى أحاديثهم، علّهم يقرّرونَ ضربَ «الحاج منير»، ومنعه من إزعاجنا.

احتلّوا أماكنهم فوق السّجّادة، أحضرتُ لهم التّكايا، وبسرعةٍ حملتُ من المطبخ عدداً من منافضِ السّجائر، وكم كنتُ أتمنّى على والدي أن ينتهي من طلباتهِ. طفتُ على الجّميع وأنا أقدّم لهم الماء، شاعراً بالحرجِ الشّديد، فالماء غير مثلّج، نحنُ لا نملك ثلاجةً، والطّقس حار.

وقبل أن أتّخذَ مكاني قرب عتبة الغرفة، أمرني أبي أن أوصي على إبريق الشّاي... ولحظة أن أردتُ مغادرة المجلس، خاطبني عمّي «الحاج كرمو»:

- نحن نريد قبل الشّاي، أن نتعشّى.

هتف أبي بحماسة:

- أهلاً وسهلاً... العشاء جاهز.

سمّرني ضحكهم المباغت، ضحكات ماكرة، ساخرة، لئيمة، ومن خلال ضحكته، هتفَ عمّي «الحاج ممدوح» مخاطباً عمّي «الحاج كرمو»:

- يا رجل، أتركهُ بحاله... الجّوع قاتله وقاتل أولاده.

صاح أبي بحّدة وحرجٍ، ممّا زاد من تعرّقه:

- خسئتَ أنتَ والجّوع... الحمد لله مستورة.

تعالت ضحكاتهم المقيتة من جديد، دون أن نشاركهم أنا وأبي بها. لكنّ «الحاج قدّور» أوقفني قبل أن أردّ الباب:

- عمّك «الحاج كرمو» يمازح أباك... أوصِ على الشّاي.

كم كرهتهم في هذه اللحظة، ولولا مخافة إغضاب أبي لكنت طردتهم من منزلنا، الآن أدركت سبب احتقار أمّي لأعمامي، فهم أغنياء متعجرفون وأبي مجرد معمارٍ لا أكثر.

رويتُ لأمّي ما حدث داخل الغرفة الخانقة، فقالت بغضبٍ:

- يحقُّ لهُ... أبو شدق... شدقه أكبر من فردة الصّرماية.

وكانت تقصد عمّي «الحاج ممدوح» صاحب النّكتة السّمجة.

الضّحكات والإبتسامات غادرت الأوجه، وحلّت مكانها ملامح جامدة وقاسية. جلستُ أراقب الوجوه العابسة، فتحدّث كبير عائلتنا:

- الكلبة فضحتنا، وجلبت لنا العار، كلّ يوم نسمع عنها أخباراً جديدة.

هتف «الحاج صالح»، وكان العرق بتصبّب منه بغزارة:

- ذبحها صار حلالاً.

سأل أبي:

- هل أخوها «الحاج حمدو» يعرف حكايتها؟!

تعالت الأصوات من أماكن عدّةٍ:

- إنّهُ قوّاد، تدفع له ثمن مشروبه، وتتكفّل بكلّ مصاريفه.

- منذ فترة اجتمعنا، وأرسلنا في طلبه، ولمّا جاء، طالبناه بقتل أخته.

- قلنا له لا تخفْ، نحن لن نتخلى عنك.

- لكنّ القوّاد رفض.

- بل راح يبرّر، ويدافع عنها.

صاح عمّي «الحاج كرمو»:

- والله ذبحه حلال، يجب ذبحه قبل ذبح أخته الفاجرة.

تبعه عمّي «الحاج ممدوح»:

- فكّرنا بطريقة لقتلها، ولهذا جئنا إليك.

أدرك والدي أنّ الكلام موجّه إليه، قال حائراً:

- وماذا بمقدوري أن أفعل أنا؟! أنتم كما تقولون تحدّثتم مع «الحاج حمدو» ورفض قتلها. فهل سيستمع إليَّ؟!

أشعل «الحاج قدّور» سيكارته، عبَّ نفثاً عميقاً، قال:

- نحن لم نأتِ لنطلب منكَ أن تتحدّث مع أخيها.

ولأوّل مرّة يتدخّل عمي «الحاج محيو»:

- جئنا لنعرض عليك فكرة، كنّا قد توصّلنا إليها.

سأل أبي بدهشة:

- تعرضون عليَّ فكرة؟!

سعل عمّي «الحاج وضّاح» صاحب أطول أنفٍ في عائلتنا، ودمدم:

- ما رأيكَ أن يقتلها ابنك «حسين».

قفز قلبي من سُباتهِ، أحسستُ بحبلِ المشنقة يلتفّ حول عنقي، داهمني رعب وبرد، هل أنا من سيقوم بقتلها؟! ولكن من هي؟ وما اسمها؟ أنا لا أعرفها، ولا أعرف أخاها!! ثمّ ما صلة القربى بيني وبينها؟!

وتنبّهتُ على صوت والدي:

- ولماذا اخترتم ابني؟ وكلّكم عندكم أبناء، وصلة القربى بينكم وبينها أكثر.

ابتسم عمّي «الحاج سلّوم»، وهتف:

- يا ابن العم، ابنك ترك المدرسة، أمّا أولادنا فهم يتابعون دراستهم، ونحن لا نريد تدمير مستقبلهم.

غلى الدّم في عروقي، أوشكت أن أعلن:

- أنا لست مستعدّاً لدخول السّجن.

لكنّ أبي وفّر عليَّ الكلام:

- ابني غالٍ عليّ، كما أولادكم غالون عليكم. وأنا لا أفرّط به، لكن عندي فكرة إن وافقتم عليها فأنا جاهز.

عدد من الجالسين، تساءلوا:

- ما هي فكرتك؟! أخبرنا.

تابع أبي:

- نكتب أسماء أولادنا، كلّ من لم يتحاوز السّن القانوني، نسجّل اسمه، ثمّ، نقوم بإجراء «قرعة»، ومن تقع عليه «القرعة» يقوم بقتلها.

كان الرّفض شديداً من الجميع، هم يدّعون أنّ أولادهم يريدون متابعة دراستهم، وأنا تركتُ المدرسة.

الكلّ راح يهتف، ويصرخ، ويزعق، ويصيح:

- لن نتخلّى عنه.

- سنوكل له أكبر محامٍ.

- سنقدّم له كلّ ما يحتاجه في السّجن.

قاطعهم أبي:

- لكنّني أخرجته من المدرسة ليساعدني في حمل مسؤولية البيت.

- نحن سنساعدك.

- نشتري لك منزلاً، ونريحك من مشكلة الإيجار.

- سندفع لك راتباً شهرياً.

- ونزوّج ابنك واحدة من بناتنا، بعد أن يخرج من السجن.

وثَبَ قلبي من جديد، أُعجبتُ بفكرتهم، فأنا أحبّ «انتصار» ابنة «الحاج أحمد»، لكن لا أمل لديّ، والدها غنيّ، وأنا لم أؤدِّ خدمة العسكريّة بعد، وأمي تقول:

- «انتصار» ستتزوّج قبلك، فهي أصغر منك بسبعة أشهر فقط، وستنجب عدّة أطفال، قبل أن نفكّر بزواجك.

نعم، سأقبل بعرضهم، أجل سأوافق. هم يقولون أنّي لن أسجن طويلاً، المهم أن أحقّق حلمي، وأحوز على حبيبتي، ثمّ أنّي سأنقذ أهلي من مشكلة الإيجار.

لكنَّ الباب فُتحَ علينا، أطلّت أمّي بوجهٍ متجهّمٍ، رمقت الجميع بنظرةٍ قاسيةٍ، قالت وهي لا تزال واقفة عند الباب:

- ابنك يا «حاج محيو»، أيضاً ترك المدرسة، فلماذا لا يقتل ابنة عمّه السّاقطة؟!

احمرّ وجه «الحاج محيو»، وبعد أن تطلّع بوجوه الجّميع، أجاب بتلعثم:

- ابني «محمد» لا يقدر أن يقتل عصفوراً. ابني لا يستطيع.

وقبل أن تردّ أمّي وهي محمرّة الوجه، يقدح الشّرر من عينيها، ارتفع صوت طرقٍ على الباب، وتعالى صوت «الحاج منير»، وهو يشتم أسرتنا وعائلتنا، منادياً رجولة أبي للخروج إليه، ووقف الرّجال، تأهّبوا، ثمّ خرجوا من الباب، غير آبهين لشتائم «الحاج منير»، وسباب والدتي، الذي كان يطاردهم في الحارة.

***

خارج دائرة النّسيان...

ليس بوسعي أن أنسى ذلك اليوم، سنوات مضت ومازلتُ أذكر بألم جمّ تلك الحادثة المريرة، فاعذرني ياأبي إن رويتها اليوم، ليس بقصد التّشهير بك، فأنت تعلم أنّي سامحتك من كلّ قلبي، أنا لست حقوداً، لا سيّما على من كان صاحب الفضل والإحسان عليّ.

حاولت كثيراً أن أمتنع عن كتابة قصّتي هذه، بل كتبتها مراراً ومزّقتها ودموعي لا تنقطع، وأنا أتّهم نفسي بالحقد عليك، وأخجل أن يطّلع الناس على ما فعلْتَه بي ذلك اليوم.

لكنّني لا أقدر على النّسيان، لقد كانت تجربة قاسية، أقسى مما تتصوّر، ربّما تظنّ أنّني نسيت، خاصّة وأنت ترى تعاملي معك حالياً، خالياً من أيّ كرهٍ أو حقد... ولكنْ لعلّك أنت الذي نسي، لو كنت مكانك وفعلت ما فعلته معي، لكنت اعتذرت من ابني آلاف المرات، بل لطوّقته وبكيتُ حتى أرغمه على مسامحتي ... فعلى الآباء أن يعتذروا أحياناً.

لذلك اعذرني إن رويت الحادثة، وأعدّت صورة الماضي، أنت لم تعتذر منّي مع أنّي أعلم أنّك ندمت، لأنّ مافعلته معي ليس من جوهر شخصيّتك، صحيح أنّك تبدو لنا نحن أولادك حازماً قاسياً، لكنّك تملك بين جوانبك قلباً طيّباً... أنا أعرف السّبب الذي دفعك لتقدّم بحقّي الشّكوى إلى النيّابة العامّة. إنّه ابن عمّك... إنّك تنسى نفسك وتنساق مع آراء الآخرين وأقاويلهم. فإذا جالست رجلاً متديّناً واظبت على الصّلاة والتّقوى، وتبدأ بالتشديد علينا، علّنا نقتدي بك!، لكنّك سرعان ما تغيّر هذا وتنقطع عنه، إذا جالستَ رجلاً آخر، متزمّتاً قاسياً، فتفكّر بإخراج بناتك من المدرسة، لأنّ قناعة صاحبك تقتضي بأنّ البنت خلقت خادمة في البيت فقط.

هكذا أنت، تتأثّر بآراء الآخرين، إن صادقتَ جاهلاً كرهتَ العلم، وإن تعرّفت على بخيل بخلتَ علينا، وإن شاهدت ريفيّاً حننت إلى موطنكَ الأصلي مدينة «الباب»، وأخذتَ تفكّر ببيع المنزل والعودة إلى بلدتك الصّغيرة، مع أنّك رحلت إلى «حلب» بحجّة أنّ مستقبل أولادك هنا أفضل. لذلك كلّه فأنا لا ألومك، بقدر ما أشفق عليك.

حدث ذلك كما تذكر، عندما قدّمت استقالتي من المخبز الآلي، وذهبت لأعمل معك في مهنة البناء، صنعتنا الأزلية.

«أبو سعيد» شريكك كان يحرّضك ضدّي، ولطالما نبّهتك لهذا، فكنت تنفيه، وتقول:

- لا أحد يقدر على التّدخل بيننا.

ولكنّك أردتَني أن أعود طفلاً، فلقد أهال «أبو سعيد» أن يراني أدخّن أمامك، فأخذ ينتقدني وبدأتَ أنت تتحسّس، مع أنّك أنت الذي سمحتَ لي بالتّدخين منذ أكثر من عشر سنوات.

كان «أبو سعيد» يطمع أن يدمّر علاقتنا، ولا أدري ما هو قصده، لكنّني كنتُ أحسّ بهذا جيداً، وأنت لا تريد أن تسمعني، وبوماً بعد يوم، كنت تسمع صوت «أبي سعيد»، فصرتَ تنزعج منّي لأنّي شغوف بالقراءة والكتابة... وأنت تعرف أنّي نشأتُ على هذه العادة، وكم كنتَ تسرّ يوم أنشر قصيدة في الجّريدة، فتتباهى بي أمام الآخرين، إذنْ، ما الذي غيّرك إن لم يكن «أبو سعيد»؟!

كان رأيك مشابهاً لرأيه، أصبحت تناقشني كثيراً في خطورة استمراري في المطالعة، كما كان يناقشني «أبو سعيد»:

- من يقرأ كثيراً يفقد بصره بالتّدريج.

- عندما تتزوّج.. زوجتك لن تتحمّل جلوسكَ صامتاً قربها وأنت تقرأ... المرأة بحاجة إلى رجل، رجل يروي شهوتها، فالنساء بسبع شهوات.

ولقد توقّع لي «أبو سعيد» أنّ زوجتي في المستقبل ستخونني لأنّني سوف أهملها وأهتمّ بالكتابة والقراءة.

وأنت يا أبي كنت تؤيده، وأخذت تردّد كلامه وأنت تقول لي:

- «أبو سعيد» لا علاقة له بالموضوع.

ألا تذكر كيف أخذك وأمّي إلى المرأة المشعوذة، حتّى تستشفّ لكم مستقبلي، ودفعت لها خمسمائة ليرة سورية مقابل أنّها بصقت لكم في كوب ماء، وصارت أمّي وشقيقاتي يضعن لي قطرة من هذا الكوب في الشّاي والقهوة دون أن أعلم.

لم يقتصر أمرك مع «أبي سعيد» على هذا فقط، بل أردتما أن تجعلاني ولداً صغيراً لا شخصية له، صرتَ تدقّق على طريقة جلوسي أمامك، تنتقدني إن وضعت رجلاً على رجل، أشياء كثيرة صارت تزعجك منّي، رؤيتك لي بالقميص الدّاخلي... حركتي... كلامي، كلّ شيء... ماعدتَ تثق بي وبرجولتي، وأنا ابن الخمسة وعشرين عاماً، نسيتَ أنّني كنتُ موظّفاً ورئيس ورديّة في المخبز، ومسؤولاً عن مائة وخمسين عاملاً وعاملة... كلّ هذا لأنّني صرت أعمل معك ومع «أبي سعيد» شريكك، ماذا كنتَ تريدني أن أفعل؟ ألّا أقدّم استقالتي وأشاركهم في سرقة ونهب المخبز؟!

أنت تعرف لم يكن أمامي إلّا الاستقالة، وكان الأجدر بكَ أن تعتزّ بابنك الذي ضحّى بوظيفته حتّى يحافظ على نظافته.

ما كنت أحسب أنّك ستستغلّني بالعمل معك بهذه الطّريقة! تشغّلني عندك بأجرة أقلّ من أجرة أيّ عامل عندك، وأنا معمار ولست بالطيّان، وكنت أحياناً تمتنع عن دفع أجرتي وتؤجّلها، وأنت تعرف أنّي مدين لمصرف التّسليف الشّعبي، وإذا طالبتك، قلت لي عبارة «أبي سعيد»:

- الولد إن اشتغل عند أبيه، لا أجرة له.

عندما تركت الشّغل معك جنّ جنونك... أهنتني، وطلبت منّي مغادرة المنزل، عند ذاك لم أعد أحتمل، فصرخت بوجهك:

- ولكنّي أريد حقّي... أجرتي.

قسوتَ عليّ وقلتَ أفظع الكلمات، فهدّدتك بقتل نفسي، وخرجت.

وعندما عدتُ أخبرني أخوتي بأنّك قدّمتَ شكوى بحقّي إلى المخفر.. وأنّك دفعت لهم رشوة مقابل أن يضربوني ويهينوا كرامتي، لم أصدّق الخبر، ولم أتخيّل مطلقاً أنّك ممكن أن تفعل هذا! لكنّي في الصّباح شعرت بكَ وأنتَ تفتح باب غرفتي (تتأكّد من وجودي)، تظاهرتُ أنا بالنوم، وخرجتَ أنت، فانتابني إحساس بأنّك ذاهب لإحضار رجال الشّرطة، فلم أتحرّك من مكاني، أردتُ أن أحقّق لكَ حلمكَ، فتنفّذ فكرتك تلك.

غفوتُ... ولم أصح إلّا على الجّلبة، وإذا بي أرى الشّرطة حول سريري، انقضّوا عليّ كمجرمٍ خطيرٍ، وأخذ سمينهم يضربني، بينما كنتَ يا أبي تقف خلفهم تشاهد ما يجري... هالني الأمر واحتججتُ، ولكنّهم أسكتوني بضرباتهم وسبابهم... في تلك اللحظة غلى الدّم في عروقي، وشعرت نحوك بكرهٍ شديد... كنتَ شامتاً بي، صرختُ في وجوههم:

- أنا أعرف أنّه أعطاكم رشوة كي تضربوني.

ازدادوا شراسة، وقال سمينهم:

- سنكسّر رأسك ياكلب.

قادوني في ملابس النوم إلى سيارتهم، وأوثقوا يديّ، أمام الجيران، وخوف أخوتي الصّغار، ودموع أمّي وأخواتي اللواتي يشهقنَ خلف الباب، وصعدتَ أنتَ إلى جواري، كنتَ في السّيارة تدخن بصمت، ولكنّك تتشفّى بي، كأنّي عدوٍ... وفي المخفر، لم أنجُ من ضربات الضّابط، وهو يقول لي:

- وسكران أيضاً ياحقير!

- أنا لستُ سكراناً... ولا أسكر... وكنت نائماً.

صرختُ والألم يمزّق أعماقي، لكنّه كان قابضاً منك ثمن ظلمه لي، لذلك لم يكترث لكلامي، وأمر رجاله أن بأخدوني ليعملوا اللازم.

أدخلني المساعد إلى غرفة مليئة بالأسرّة، وراح يستجوبني.. ((اسمي، عمري، عملي، سبب تركي وطيفتي.. ثمّ سبب خلافي معكَ)).

وكان أحدهم يسجّل أقوالي، ثمّ أخذوني إلى «النظارة»... وطلبوا منكَ أن تذهب للبيت لتحضر لي بطاقتي الشّخصية وثيابي.

بفضلك ياأبي الحنون أدخل لأول مرّة «النظارة» المعتمة، لم أجد فيها رفيقاً، كنتُ بمفردي، شدّة الظّلام جعلتني لا أرى شيئاً،ومضت أكثر من ساعتين كدهر وأنا موقوفلا أتبيّنُ شيئاً من حولي، لم أشعر سوى بالرطوبة وروائح البول والعفونة. وقفت أبكي وأنا أشكُّ أنّني في حُلُمٍ مزعج... وتذكّرت أشياء كثيرة:

- (ترى ماذا ستقول خطيبتي إن علمت بالأمر )؟!

أقسمتُ ألّا أنسى لك هذا الموقف ماحييتُ ياأبي، عاهدتُ نفسي على نسيانكَ إلى الأبد، لن أعودَ إليكَ بعد خروجي، سأهجر البيت إلى أن تموت.. تذكّرت أمّي وشقيقاتي، لا بدّ أنّهنّ يبكين، ولكن ماذا يستطعنَ؟! إنّهنَّ يرهبْنَكَ... بكيتُ بحرقة وتمنّيت أن أموت.

سمعت حركة على الباب، ثمّ فتح الشّرطي ومن خلفه أنت، تناوله ثيابي وخذائي، فقلت لك:

- بسيطة ياأبي.

فهجم الشّرطي وصفعني بقوّة... وخرجتما، فتّشتُ جيوبي أريد علبة التّبغ، وكانت خيبتي كبيرة عندما لم أجدها، تيقّنتُ أنّكَ أخذتها لتحرمني حتّى من التّدخين. ولم أجد في جيوبي ما كان فيها من نقود قليلة:

- (ياالله كم كنت قاسياً وفظيعاً!!).

وبعد أكثر من ساعة، في ذلك المكان المظلم والكريه، فتح الباب وناداني الشّرطي، وضع الحديد في معصميّ وقادني إلى الشّارع، يالَهُ من منظر مهين ومؤلم، سار بي ثلاثة من الشّرطة، فاقتحمتني نظرات الناس من حولي، والشّرطة يبحثون عن سيّارة أجرة لينقلوني إلى القصر العدلي، أخيراً أوقفوا سيّارة وصعدنا. أشعل الشّرطي الجالس إلى يميني سيكارة، فقلت له:

- هل يمكنني أن أطلب منك واحدة؟.

رمقني بنظرة ازدراء:

- لا ليس ممكناً.

لمتُ نفسي لأنّي طلبتُ من هذا الوحش سيكارة... وبعد قليل قال لي آمراً:

- ادفع للسائق أجرة السّيارة.

قلت مقهوراً:

- لا أحمل نقوداً، والدي أفرغ لي جيوبي.

التفت نحوي الشّرطي الجالس قرب السّائق:

- وتريدنا أن ندفع الإجرة من جيوبنا ياكلب.

هربت منهم بنظراتي عبر نافذة السيارة، (الناس فرحون بحريّتهم)... وماهي إلّا دقائق حتّى كنّا في القصر العدلي، ووجدناك تنتظرنا، فأخذوا منك أجرة السّيارة.

سرنا إلى داخل القصر، أدخلوني إلى مكتب، بصمتُ على ورقة لا أدري ما كُتِبَ فيها، ونصحني الموظّف أن أقبّلَ يدكَ وأطلب السّماح منك، ولا أدري كيف سمعتُ كلامه وانحنيتُ لآخذ يدك لأقبّلها، لكنّك سحبتها بعنفٍ ورفضت.

رفضتَ أن تسامحني فشعرتُ بالإهانةِ والنّدم، وحقدتُ عليكَ وعلى ذلك الموظّف الأشيب.

بعد ذلك توجّه بي الرجال الثّلاثة، نحو قبوٍ.. مشينا في ممرّات عديدة، حتّى وصلّنا النظارة الكبيرة، التي تعجّ بالموقوفين المختلفي الأعمار والأحجام... أدخلوني بينهم... كان بعضهم يدخّن، لكنّي أمسكت نفسي عن الطّلب خشية الصّدمة الثّانية... كنتُ فقط أقترب من المدخّنين لأتنشّق الرّائحة منهم.

كيف لكَ أن تلومني على كتابة هذه القصة بعد ياأب؟! وأنا أتذكّر كلّ هذه الأمور؟ مُحال أن أنسى، فأرجو أن تغفر لي ذلك.

خطر لي أن أبيع خاتم خطوبتي، لأيّ واحد من هؤلاء الموقوفين، وأشتري من السّجان السّكائر والشّاي والسندويش... تذكّرت «رغداء» خطيبتي، وموقفي منها، فقرّرتُ أن أفسخ الخطوبة، لأنّي ماعدتُ قادراً على مواجهتها بعد أن أدخلتني هذا المكان، وقبل أن أحسم الموقف، نادى الشّرطي باسمي، فخرجت معه والقيد من جديد عاد إلى يديّ.

أمام باب وكيل النّيابة، فَكّ قيدي وأدخلني، وقفت أمام طاولة الوكيل صامتاً، مطرقَ الرّأس، حدّجني بنظرة متفحّصة، ثمّ عاد إلى أوراقه، شعرتُ بالحسد تجاهه، أحسستُ بالدونية، أنا في نظره مجرم، عاق وتافه.

طالت وقفتي، وامتدّ انتظاري، الهدوء مخيّماً على المكان، فسعلتُ لأبدّدَ هذا الصّمت القاتل، وأنبّهه إلى وجودي... الكراسي كثيرة في الغرفة، فخمة وأنيقة، وأنا أقف مُتْعَباً وذليلاً، وهو كما يبدو لا يدخن فلا أثر لسيكارة أو منفضة.

رفع رأسه أخيراً عن أوراقه:

- حدّثتي يا «مصطفى»... كيف هدّدت والدك بالقتل؟

مادت الأرض تحتي، شعرت بضربة قويّة هوتْ على رأسي... أيعقل هذا؟! أإلى هذا الحدّ بلغت قسوتكَ ياأبي؟! تتّهمني بالقتل؟! وانفجرت دمعتي بالكلام:

- سيدي... أنا لم أهدّده بالقتل... صدّقني.

تطلّع إليّ... تفرّسني بشدّة... وقال:

- لكنّ والدك يدّعي عليك، والتّهديد بالقتل أفظع من الشّروع به.

ماذا أقول له ياأبي؟! ماذا أقول؟!: هل أقول (أبي يكذب)؟

صعب عليّ هذا القول ياأبي... صعب عليّ...لا يجوز لي أن أقول عنكَ كاذب. قلت بصوتٍ مختنق:

- سيّدي... اسأل أمي وأخواتي... لم أهدده.

قاطعني:

- الشّكوى من الوالد بحقّ ابنه لا تتطلّب شهوداً.. والدك صادق حتماً.

وصرخت:

- سيّدي... هذا لا يمكن، يحدث أن يكون هناك آباء قساة، بكلّ سهولة يظلمون أولادهم، ووالدي منهم... بل في مقدّمتهم، أقسم أنّه يقدّم الرّشوة للشرطة حتى يضربوني... ويكتبوا المحضر كما يريد... وها هو قد فعل... أنا ياسيدي لست جاهلاً حتّى أقدم على مثل هذه الحماقة.. أهدّده بالقتل!!!.. لا ياسيدي.. أنا شاعر.. مثقّف، وإن كنتَ لا تصدّق خذ هذه الورقة المقصوصة من جريدة «البعث»، والتي وجدتها لحسن الحظ في جيبي، وأنا أفتّشه عن علبة الدخان، في المخفر.

تناول المحقّق من يدي الأقصوصة، وأخذ يقرأها وينظر إلى الصّورة المرفقة معها، ونظر إليّ، إنّها صورتي دون أدنى شك.

كنتُ أراقبُ تعابير وجهه، شعرتُ أنّ ملامح القسوة قد تلاشت وحلّت محلّها ملامح إنسانيّة دافئة رقيقة. بعد أن فرغ من القراءة، نظر نحوي.. فأحسست بالأمان... إنّه إنسان طيّب، لا بدّ أنّه سيتفهّم وضعي.

ولأوّل مرّة يشير إليّ بيده، ويطلب منّي الجلوس، ففعلتُ، لقد كنتُ منهكاً تماماً.

قال:

- أنا آسف يا أستاذ «مصطفى»... أنتَ شاعر فعلاً.. كنتُ أظنّك مجرماً عاقاً لأبيك.

فأخذت أسرد عليه حكايتي، وهو يهزّ لي رأسه. حدّثته عن كلّ شيء... فأخذ ينصحني بمسايرتك ومجاملتك كما يفعل هو مع والده الشّديد الصّعوبة في التّعامل، وأقسم أنّه كان عازماً على إيقافي شهراً كاملاً... لكنّه غيّر رأيه، وسوف يفرج عنّي.

عندما خرجتُ.. كان المطر يهطل بغزارة، ولحسن حظّي كانت السّرايا تقع قرب قلعة حلب، أي هي قريبة من مركز المدينة، السّوق التّجاري العظيم، فانطلقتُ إلى سوق الذّهب. وهناك بعت خاتم الخطبة، واشتريت على الفور علبة سكائر. وبعد أن أحرقت عدّة سكائر بشغف وجنون، دخلت مطعماً وأسكتُّ عواء معدتي الخاوية.

عدتُ إلى البيت لا من أجلكَ، بل من أجّلِأمّي وشقيقاتي...

وليت الأمور وقفت عند هذا الحد، ظلّت المحاكمة بيني وبينك تلاحقني لأكثر من سنة، وكنتَ ترفض أن تسقط حقّكَ، وترفض أن تعترف أمام القاضي بأنّي لم أهدّدك بالقتل... ولم أتخلّص من هذه الورطة، إلّاعن طريق محام كان صديقي وهكذا أنقذني من سجنٍ كان محالة سوف أدخله.

***

لهيب...

لقد نضجت «سميرة»... سنوات وأنا أراقب نموّ جسدها الأسمر، وهاهي ذي تتبرعم، وتشبّ طولاً، فتغدو أطول من أختي «سعاد». شعرها الأسود يثير شهيّتي لاستنشاقه، وأسنانها الناصعة تجعلني أحلم أن تعضّني، دائماً أتمنّى أن تعضّني، لا أدري لماذا تسيطر عليّ هذه الرّغبة؟!، كلّما رأيتها تبتسم فتنفرج شفتاها المكتنزتان عن تلك الأسنان اللؤلؤية.

وذات يوم أردتُ أن أحتال عليها، حتّى أحقّق حلمي، فأخذت أتباهى أمامها بقوّتي وقدرتي على التّحمل، وحين أخذتْ تسخر منّي، قلت:

- هذه يدي.. خذي وعضّي عليها بقوة، مزّقي يدي إن استطعتِ... عندها سترين مدى احتمالي.

في البدء لم تقبل هذا التّحدي، دفعت يدي عنها، وقالت ساخرة:

- أخاف أن تبكي.

صرختُ وكانت رغبتي ناراً تتأجج بداخلي:

- جرّبي، لكِ أن تقطعي يدي، إن استطعتِ أنا أتحدّاكِ.

وانقضّت " سميرة " على يدي، غرزت أسنانها في رسغي، وتوقّد ساعدي عندما لامسته شفتاها، وشعرتُ بنشوة لا توصف، نشوة غريبة ممزوجة بالألم والسّعادة ،فأخذتُ أهتفُ فرحاً:

- عضّيها أكثر، بقوّة فأنا لا أتألّم.

أحسستُ بأسنانها تنهشني، تمضغ قلبي، وتمنيت أن تطول هذه اللحظة إلى الأبد.

اكتشفتُ أنّ اللذّة تنبع من الألم، لذّة مجنونة، فتأوّهتُ من النشوة، وظننتُ أنّ دمي سيتدفّق من خدّيَّ المحمرّين، فمددتُ يدي لأشدها من شعرها، انحنيتُ فوقها لأتنشّقه، لكنّها سرعان ما تركت يدي.. وابتعدت، فهتفتُ أتظاهر بالانتصار:

- لقد هزمتكِ... كسبت الرّهان.

واقتربت أختي منّي، استهواها هذا التّحدّي، قالت:

- تعال... أعضّك أنا.

ولا أدري كيف، ولماذا، صفعتُها على خدّها بقسوة، وخرجتُ.

حلب 1991

***

خيرو... والجهات الأربع

سأريكم ما أنا فاعل ياأولاد الكلب، وقسماً بالله لسوف أدفنكم أحياءً... منذ اليوم ستعرفون من أنا، وعندها ستندمون على أفعالكم السّيئة معي.

أنا «خيرو» الأشرم... الذي كنتم تعاملونه بتكبّر واحتقار، وتمنعون أولادكم عن مصاحبته، فإن كنتم تتعوّذون من الشّيطان إن رأيتم خلقتي، فسأجعلكم تتلون آية الكرسي، لو مررتم بالقرب منّي.

لقد خرجت من السجن لأرسلكم إليه... الواحد تلو الآخر... أخبرت ضابط الأمن بأنكم تتعاطون السياسة... فطلب منّي التعامل معه، ووعدني أن يدفعوا لي راتباً، إذا حملت له معلومات عنكم.

جاء اليوم الذي حلمت به طويلاً... لم أعد أحسب حساباً لأحد منكم... سأرافق العاهرات في عزّ النهار إلى بيتي، وأطرد أمي لبيت الجيران، لأتمتّع بصاحبتي، ولن أخشى التبليغ عنّي، لأنّني منذ اليوم، صرت واحداً من الحكومة.

ياأولاد الحرام لن يجد الواحد منكم وسيلة للدفاع عن نفسه، لأنهم لن يصدّقوه سلفاً، مهما كانت صفحته بيضاء... ولن يعرف أحد مكانه، ولن يجرؤ أيّ محام فيدافع عنه.

سأبدأ بكَ يا «أبو قاسم» الزّفت، ياصاحب الرأس الكبير، والأنف الأفطس، سأعلمكَ كيف تديّن جميع أهل الحارة من دوني، سأغلق متجرك، وسأبلغهم بأنك تشتم الحكومة، وأشهد عيكَ أنا.

وأنت يا «أبو حميد» أيها الخنزير الأشقر... سأعلمك رفض خطبتي لابنتك «حميدة»، وكيف تقول لأمي التي أتمنّى من كلّ قلبي، أن يقصف الله عمرها، ويريحني منها ومن دعائها عليّ، وعلى اليوم الأسود الذي حملتني به... سأقتلها ذات يوم مع جميع أولادها، حتى وإن كانوا أخوتي، أخوتي... ههههها... مرحباً أخوتي... أنا أخوتي جيبي...طز بأخوتي... سأجعلهم يتبعون أباهم، ذلك العجوز الخرف، الذي تقول أمي عنه، بأنه مات بسببي، يوم داهم الشرطة بيتنا، في منتصف الليل، لأنني أقدمت على سرقة «تلفزيون» ملون، من دار جارنا «أبو مروان»، ما ذنبي إن كان والدي جباناً يخاف من الشرطة؟! أنا لم أقتله، قتله جبنه، والأب الجبان لا يشرّف ابنه القبضاي مثلي... أقول:

- مازلت أذكر يا أبا حميد، قولك لأمي:

- أنا أعطيكِ البنت ياأم «خيرو» لأنّ المرحوم «أبو خيرو» كان أكثر من أخ لي... ولكن بشرط أن يترك «خيرو» المشاكل، فلا يعود إلى المشروبات والمخدرات، أو لعب القمار، ومرافقة العاهرات والسّرقة.. والأهم من ذلك كلّه، أن يتعلّم صنعة محترمة تطعمه خبزاً حلالاً، هذا شرطي الوحيد... ومن حقّي أن أطمئنّ على مستقبل ابنتي «حميدة»، وإذا كان يرغب خيرا بها، عليه أن يقبل بذلك، وحميدة له.

والله... تكرّمتَ عليّ بابنتك حميدة! اسمع ياغبي، أنا رجل... أفعلُ ما أشاء، والرجل لا يعيبه إلّا جيبه، هل فهمت؟! ماذا حسبتَ نفسكَ يا أبو حميدة النذل؟ أمسكتَني من يدي التي توجعني؟! وأردتَ فرض شروطك عليّ! ليكن بمعلومك أنّني لم أعد أريد ابنتك حميدة، وغداً عندما تزوِّجُها، ستعود إليك منذ الصباح الباكر، حاملة لك العار... لأنّني مزّقت بكارتها، ولسوف تندم أيّها التيس، حين لا ينفعك الندم.

سأخبر عنكَ لأنّك تسبّ الحكومة، كلّما سحبتَ نمرة «يانصيب» خاسرة... وعندها تصبح ابنتك حميدة عاهرتي إلى الأبد، وأنتَ داخل السجن.

أمّا أنت ياأستاذي المبجّل «ساجد العمري»، هل تظنّ بأنّي نسيتُ فلقاتكَ الحارقة؟! مازلتُ أذكر كيف كنتُ أذبح «الجرابيع» وأدهن يديّ وقدميّ بدمائها حتّى لا تؤثّر بها «الست مرّوش» كما كنتَ تسمّي عصاكَ الغليظة، والموجعة، لقد كنتَ لا تعلّمني بل تضربني فقط، بينما كان ابنك «عامر» لايُضْرَبُ، وهو أكثر كسلاً منّي.

أنت تستحقّ الإعدام أيّها «الجربوع» المخبّأ خلف النظّارة، لذلك سأخبر عنكَ، وأنقل لهم شتائمكَ عن الدولة، في كلّ حديث يدور في الحارة، عن الرواتب والأسعار.. سأذكر لهم عباراتكَ كاملة (كان الأستاذ من قبل مضروباً بحصوة كبيرة... أمّا اليوم، صارت الصدقة تجوز عليه).

وأنت يا «أبو سليم» يا الذي رفض أن يعلّمني الخياطة، لأنّني ولد شقيّ، أقوم بتقطيع الأقمشة في غيابك... سوف أخبر عنك.

وأنت يا «حسن» يامَنْ تكبّرتَ على رفيق طفولتك، حين دخلت الجامعة.. سأبلّغ عنك.

وأنتم... أنتم جميعاً... سأبلّغ عنكم... كلّكم أعداء الحكومة، وسأخبر عن نسائكم وعن أطفالكم، وسأبلغ عن الحارة بكاملها، بل عن المدينة بأسرها، وعنك يامَنْ تقرأ هذه القصّة سأبلغ عنك... قسماً بالله... وهذه «مسكة» على شواربي، التي ترعب النسر، سأسوق المدينة بسكّانها وعماراتها وشوارعها إلى السجن، ولن أرحم أحداً... لن أرحم أحداً... سأشعل النيران بسورية.

* ملاحظة:

نشرت هذه القصّة عام 1990 بجريدة الأسبوع الأدبي، باسمي المستعار الذي نشرتُ به بعض كتاباتي: شادي بركان.

***

توضيح السّيد رئيس الورديّة...

بسم الله الرحمن الرحيم... إلى حضرة ابن العم الغالي، «أبو سليم»، تحيّة عربيّة صادقة، أبعثها إليكَ من صميمِ القلب، وأتمنّى أن تصلكَ وأنتَ بألفِ خيرٍ وعافيةٍ، كما أرجو من الله عزّ وجلّ، أن يديمكَ على رؤوسنا سنداً لكلّ العشيرة، فنحن بفضلكَ صرنا من أقوى العشائر في المنطقة.

وبعدُ، ياابن عمّي العزيز... لقد وصلتني رسالتك الكريمة، وتبيّن لي أنّ الشّكاوى التي وصلت إليكَ بحقّي ظالمة ومغلوطة، فأرجو ألاّ تلومني إلاّ بعد أن تقرأ رسالتي.

نعم، أعترف لكَ بأنّني أقوم بضربِ عمّالي، ولكننّي أضربهم بدافع حرصي على المصلحة العامّة، كما علّمتَنا أنتَ، فليست لي عداوات شخصيّة مع أحدٍ من العمّال، كما طلبتَ منّا أنتَ، فأستغلّ منصبي لأضربه، كما جاءتكَ الأخبار، ثمّ إننّي لا أستثني أحداً من الضّرب، حتّى لا أحد يتحسّس منّي، بما فيهم أولاد عشيرتي، وهذا دليل كبير على نزاهتي وعدالتي، لأنّك المَثَل الأعلى في هذا المجال، دون منافس... فأنا أكره أخذ دور المتسلّط، وعندي المصلحة العامّة، كما تعلم، تقتضي الشّدة والحزم، ليتمكّن المسؤول من إنجاح عمله، كما تقول أنتَ دائماً في مؤتمراتك المؤثرة، انطلاقاً من إيماننا المشترك بالاشتراكيّة، لأنّني أعي ذلك، فأنا أبذل كلَّ ما في وسعي لتوعية العمال الجهلة، لمصلحتهم ومصلحة البلد... ومن لا يفهم ويستوعب، بعد كلّ هذا، ألا يستحق منّي التوبيخ والعقوبة والزجر والضرب؟!

أمّا العمال الذين رفعوا تقريراتهم إلى النقابة، فينبغي طردهم من العمل، ليكونوا عبرة للآخرين، وبذلك لا تدبّ الفوضى في المخبز، وأمّا رئيس قسم العجن، «سعيدالصالح»، فعلينا التحقيق معه فوراً، لأنّه يحرّض العمال ضدّي، وهذا ينعكس سلباً على المصلحة العامّة، وعلى الوطن وأمنه عامّة..وهنا تكمن الخطورة والفظاعة والبشاعة ياابن العم.. «فسعيد الصّالح» هذا لا يسمع الكلام، ولا ينفّذ الأوامر، أقول له دائماً:

- عجبب أمرك يا سعيد؟!.. كيف تحرّض العمال ضدّي، وأنت ابن عشيرتي؟!.

فيتّهمني بأنّي أضرب العمال لغاية شخصيًة... واستمرّ في تحريضه للعمّال، حتّى تفشّت ظاهرة خطيرة للغاية، وهي مجادلة العمال لي، والتفلسف، والمطالبة بالحقوق.

يريدون تقليل ساعات العمل، وكأنّ عشر ساعات من الاستراحة في اليوم الواحد لا تكفيهم؟! فهم لا يدرون أنّ الأمم المتقدِّمة تعمل ليلاً نهاراً، وهذه المعلومة، مقتبسة من خطبك أنت يا ابن العم.

كما قلت لك ياابن العم العزيز، العمّال يطالبونني بأشياء مضحكة، والأكثر غرابة أنهم طالبونني بالسماح لهم بالنوم بضع ساعات، خلال دوامهم الرسمي، أسوة بي، صاروا /الكلاب/ يحسدونني على كم ساعة أنامها، متناسين المسؤولية الجسيمة الملقاة على كاهلي؟!

انظر إلى هذه الوقاحة، وقلّة الذّوق، وعدم التقدير والاحترام، ياابن العم. والله أكاد أجنّ من هذه الصّفاقة وعدم الشعور بالمسؤلية... إنّهم جَهَلة، أوغاد.

أشياء خطيرة تحدث عندي في المخبز، وأخشى أن يقوموا بالإضراب، أو بتحطيم الآلات، وأنا بحكم مسؤليتي لن أسمح لهم

بذلك... لذلك أبدو قاسياً عليهم بعض الشيء... نعم، لقد ضربت عامل القطّاعة، ذلك الكهل الأجرب، بسبب استهتاره وعدم تقيّده بالتعليمات الصادرة عنّي، قلت له أكثر من مرّة:

- ممنوع شرب الشاي أثناء العمل، أنت هنا كي تعمل.. والمصلحة العامة تقتضي منكَ أن لا تضيّع دقيقة واحدة هدراً، دون انتاج.

لكنه بهيم لا يفهم، دائماً يكرر نفسَ الجريمة، وأجده يشرب الشاي، والأفظع من كلّ هذا، أنّه بدأ يجادلني، ويناقشني، قال:

- يا ستاذ «خيّار» دوامنا طويل أربع عشرةساعة، ونحن وراء الآلة (ساهرون)، ألا يحقّلنا أن نشرب كأس شاي؟! أنت عندك / وهنا بدأ يتحاقر/، أنت عندك هنا ندوة، وعاملة خاصّة من أجل أن تصنع لك الطعام والقهوة والشاي، فلماذا المسموح لكَ، ممنوع علينا؟!

وهنا لم أعد أمتلك أعصابي، فضربته، وحرمته أجرة العمل الإضافي لمدّة شهر كامل... وأعتقدُ بأنّني لم أظلمه، بل هو من ظلم نفسه بنفسه، بسبب حيوانيته.

والكلب «سعيد الصالح»، أقنع هذا العامل الغبيّ بضرورة رفع تقرير بي. وممّا قاله في التّقرير:

- ضربني رئيس الورديّة، لأننّي لم أقدّم له الكرسي في باص النقل الدّاخلي، فقد التقينا مصادفة في الحافلة، وكنتُ قد منّ الله عليّ بكرسي، وأنا متعب... وفجأة لمحت رئيس الورديّة في الباص، واقفاً،لا مكان له.. وخطر لي أن أنهض وأتنازل له عن مكاني... ولكنّي أكبر منه سنّاً... أنا بعمر والده، ثمّ إننّي متعب، ومنزعج منه، فقد تسبب بحرماني من أجرة العمل الإضافي، لمدّة شهر كامل... لذلك تظاهرت بعدم الانتباه له... ولم أعطه مقعدي.

لنفترض كلامه صحيحاً، أليس على النقابة أن تبصق في وجهه الأجعد، لأنّه تشاغل بالنظر إلى الشوارع، من خلف الزجاج، ولم يقم متظاهراً بأنّه لا يراني؟! أليس من حقّي أن أغضب؟! لقد شعرتُ بأنّه أهانني حين تجاهلني، إنّه لم يحترم رئيس ورديّته، بالتالي كان مستهتراً بالنظام وبالمصلحة العامّة، صحيح يكبرني بأكثر من ثلاثين عاماً، ولكن مع هذا أبقى رئيس ورديّته، وعلى الإنسان المحترم أن يحترم من كانوا مسؤولين عنه، لأنّ الله سبحانه وتعالى خلقنا درجات.

وهكذا وبنفس الطريقة حرّض «سعيد الصالح» كلّ العمال ضدّي، فصاروا عصابة متحالفة، يكتبون التقارير ضدّي ويقدمها «سعيد الصالح» للنقابة، حتّى أنّه لا يقدّم التقارير للّجنة النقابية عندنا في المخبز، لأنّه كما يزعم بأنّ اللجنة النقابية منحازة معي، وهي مع الإدارة ضدّ العمال، لذلك يقدّم التقارير إلى أمانة النقابة بالذات، وهؤلاء النقابيون باتوا يزعجونني ويقلقون راحتي، ولولا أنّهم يعرفون بأنّ ظهري مسنود بجنابكم، لكانوا قد ضايقوني بالفعل.

ولكن مع هذا، فالنقابة شجعت العمال بشكلٍ غير مباشر على الاستهتار بي، حتّى إنّهم بدأوا يطلقون التّسميات عليّ، يقولون: «إنّي أبو طبخة»، لأنّ كرشي كبيرة، ويدّعون أنّي ألتهم طبخة كاملة في وجبة واحدة... وكأنّ هؤلاء البهائم يطعمونني على حسابهم، صارت الكرش مسخرة للجهلة!! مع أنّها صحّة من الله عزّ وجلّ، وأنا أفتخر بها لأنّها تمنحني الوجاهة، أليس كلّ المسؤولين أصحاب كرش مثلي، وخاصّةً كرشك أنت يا ابن عمّي كم لها من هيبةٍ ووقار؟!

ويسمّونني أيضاً قزماً، وكأنّ القِصَرَ شيء معيب، متناسين بأنّ كبار المسؤولين في العالم قصيرو القامة.

وأيضاً يقولون عنّي: (أبو رأس الكبير... والأصلع). متجاهلين أنّ الرأس الكبير والأصلع، يمتاز بالعبقرية والذّكاء.

وراحوا يرسمونني على الحيطان داخل دورة المياه، ويسقّطونني على الجدران أيضاً.

شائعات كثيرة يتداولونها، منّها أنني أنا الذي قمتُ بتعيين المدير، وجميع الإداريين، ويقولون عنّي: (لو كان يملك شهادة دراسيّة، لنصّب نفسه مديراً عاماً).

وبعد كلّ، ذلك، أليس من الواجب أن نضع فردة حذاء في أفواه من يتفلسفون؟! خصوصاً وأنّهم راحوا أيضاً يتّهموننا بالسرقة أنا وجميع الإداريين.

لقد بدأتُ أفقد هيبتي في المخبز، ولا يمكنني ترك النقابة تشجّع العمال على هذاالنّحو، والسّكوت عن «سعيد الصّالح» رأس الفتنة، الذي قال عنّي في أحد تقاريره: (شاهدتُ رئيس الورديّة يمارس الجّنس مع عاملة التّجميع «مريش الصّياد»، كانت «مريش» تبكي وترجوه أن يتركها في حالها. لأنّها دخلت المستودع كي تأخذ أكياس نايلون، من أجّل تعبئة الخبز، وانقضّ عليها رئيس الورديّة، مهدّداً بأنّها لو عارضت، سوف يطردها من المخبز، مع حرمانها كامل راتبها، وحينما حاولتُ التدخل، وكنتُ مصادفة قد دخلت المستودع، ضربني رئيس الوردية، ولم يكتفِ بأن يضربني ويطرد العاملة «مريش» من عملها، بل حرمني أجرة العمل الإضافي، لمدّة شهر كامل، وأنا منذ أكثر من سنة لم أتقاضَ أجرة العمل الإضافي، بسبب العقوبات الدائمة، ولو لم أكن مثبّتاً في وظيفتي، لكان طردني أيضاً مع العاملة «مريش الصياد».

كان هذا السّافل يتجسّس عليّ إذنْ.

ولا تستغرب أن ينشر أخبارك غداً، في البلدة، فهو ابن عمّك ويعرف كلّ أسرارك. ثمّ ما دخله هو والنقابة في مثل هذه الأمورالشّخصيّة؟! وأنا لم أغتصب العاملة «مريش الصّياد» بل كانت تمانع دلالاً، كعادتهنّ، وحينما تفاجأتُ «بسعيد الصالح»، يدفع باب المستودع يدخل علينا، انقلبتْ وصارتْ تتظاهر بالعفّة والشّرف... ويقول المثل ( اللي مابدّلي زمبيلها، ماحدا بعبّيلا).

هذه أشياء خطيرة تحدث، كما ترى ياابن العم، يا صهري العزيز... فلماذا لا نتخلّص من «سعيد الصالح» هذا؟ انقله من هذا المخبز، أو دبّر أيّ طريقة للتخلّص منه... وإن لزم الأمر نتخلّص من كلّ العمّال، وأنا على استعداد كامل لتدبير عمّال ورديّة كاملة تكون مخلصة لي خلال يوم واحد... وإلاّ أرجوك أن تنقلني من هذا المخبز، إلى أيّ شركة تراها مناسبة لي، رغم حرصي الشديد على البقاء مع الأخوة الإداريّين، وخاصّة المدير، لما بيننا من حبّ وتعاون.

وأخيراً... فأنا لا أشكّ أنّكَ الآن، تبيّنتَ الحقّ من الباطل، وإنّني على ثقة من أنّك لن تتركني أعيش في مثل هذه المهزلة.

ودمتم لنا يا ابن العم.

التوقيع: ابن عمّك

خيار المهيدي

ملاحظة:

بلّغ تحيّاتي وتحيّات زوجتي رتيبة... إلى شقيقتي سعاد وكافة الأولاد. وندعوكم لقضاء عدّة أيّام عندنا في البلد. هناك مشكلة بيننا وبين عشيرة الزّحلان عسى بوجودك أن تجد لها حلّاً، خاصّة وأنّهم يخافون من وجودك بيننا.

ملاحظة ثانية ومهمّة:

أحمد شقيق زوجتي، مطلوب لخدمة العلم، بعد أيّام، سنرسله لعندكم في العاصمة، من أجل فرزه لمكان مناسب.

وشكراً.

***

المبدع ذو الضّفتين...

قرّرتُ أن أكتب قصّة قصيرة. منذ سنوات وأنا أفكّر في هذا المشروع، وكلّما هممتُ أبعدتْني مشاكل الحياة، وحين تعاودني الرّغبة في الكتابة، أجد أفكاري قد تغيّرت، أو تطوّرت، أو فقدتُ إيماني بها. فأعود من جديد، إلى دوّامة البحث عن موضوع. سأفاجئ الجميع... أصدقائي ومعارفي يعرفون أنّي شاعر فقط... سيندهشون: كيف تحوّلتَ إلى كاتب قصة؟! هل اعترفتَ بفشلك في الشعر أخيراً؟

أنا لم أفشل في الشعر. أنا شاعر حتّى العظم... منذ بدايتي الشعرية أطلقت على نفسي لقب «ربّ الشّعر». وأنا مطّلع ومتعمّق في علم النفس، ولهذا لا أرى في ذلك غروراً أو نرجسيّة أو شيئاً من جنون العظمة، والمبدع الموضوعي لا يجد حرجاً في الإعلان عن نفسه، إذْ لابدّ لكلّ مبدع حقيقي من أن يعرف مقدار قيمة أعماله... إنّه النّاقد الأوّل لنفسه... وبما أنّي أعي كلّ هذا، فأنا ربّ الشعر. ومن يشكّ في شاعريّتي، عليه أن يقرأ قصائدي، عندي أكثر من ألف قصيدة... كتاباتي غزيرة... وهذا دليل كبير على أصالة موهبتي... أكتب أكثر من عشرِ قصائد، حتّى يتمكّن غيري من كتابة قصيدة قصيرة!! من أجل كلّ ذٰلك يحسدني أصدقائي... ويحاولون، بفعل الغيرة والحسد، أن يحطّوا من قيمة أشعاري، مدّعين أنّ الغزارة عدوٌّ للإبداع. إنّهم يفقدونني رشدي في كلّ مرّة أقرأ لهم فيها شعري... صحيح أنّهم يكتبون القصّة والشعر، لكنّهم غير مثقّفين... جَهَلة... وأنا غير معجب بما يكتبون... لكن، وحفاظاً على الصداقة، ولأنّهم معجبون بشعري، أمتدح كتاباتهم السّخيفة بعض الشّيء... أقول في نفسي:

- ما خسارتي لو جاملتهم؟! إنّهم مبتدئون... ثمّ ما يهمّني إن كانوا فاشلين؟ أنا سعيد لأنّ كتاباتهم تافهة، أرى نفسي ذا موهبة عظيمة، حين أقارن شعري بما يكتبون...

وأقول:

- لو أنّي انتقدتهم، لعلّمتهم كتابة الشعر، ولربّما سبقوني. في هٰذه المسألة أنا أناني... نعم أناني ولا أخجل... كلّ العباقرة أنانيون، ولا أُلام إن أردت أن أكون شاعراً كبيراً وحدي... أأحفر قبري بيدي؟! دعهم يتخبّطون، عندها لن يجد الناس غيري يعترفون به ويمجّدونه. لسوف يحتلّ اسمي الصفحات الأولى، في جميع الجرائد والمجلات، ولسوف أتفاوض مع إحدى دور النشر الواسعة الانتشار، وأتّفق معها على نشر أعمالي الكاملة، من شعر وقصة ورواية، ومسرحية، ونقد أدبي، وسياسي، ومسلسلات، وخواطر، وتأملات، والمقابلات التي أجريت معي... وأخيراً كتاب ضخم من عشرة أجزاء، عن ذكرياتي وتجاربي الأدبية المتعدّدة. ولسوف تترجم جميع أعمالي الإبداعية، إلى كافة لغات العالم الحيّة والمنقرضة، ولابدّ لي أن أنال كلّ الجّوائز الأدبية العربية والعالمية، وستقام لي التّماثيل... وتوزّع على مداخل المدن، وفي السّاحات العامّة، والحدائق والمدارس والجّامعات والمعاهد... وستعلن الدولة عن جوائز قيّمة «باسمي» تشجيعاً للأدباء، في كلّ زمان ومكان، سأكون مدرسة لجيلي وللأجيال القادمة، لي مدرستي الخاصّة، ومذهبي الخاصّ، ورؤاي... سيعتبرني البعض أديب الفلاسفة، وآخرون مفكّر الأدباء، وفي هذه الأحوال سأكون غنيّاً جداً... وسيكف والدي عن لومي... ولن يقول لي بعد اليوم: (الشعر لا يطعم خبزاً). وأيضاً سيضطر اتّحاد الكتّاب والأدباء العرب لقبولي عضواً فعّالاً... وربّما صرت في المستقبل أميناً عامّاً له، أو رئيس تحرير مجلّة، وحينها لن أستمرّ في مجاملة أصدقائي. لأنّ عملية النشر مسؤولية كبيرة، وبطبيعة الحال لن أسمح بنشر أعمال تافهة... سأكون حاسماً معهم، وسأكتب في زاوية «إلى القراء»: (أيها الأصدقاء، أعمالكم غير صالحة للنشر، لضعف المستوى)... سيشتمونني كما شتمتُ محرّر جريدة، اعتذرَ عن نشر قصائدي، لقد كنتُ محقّاً في شتمه، لأنّ قصيدتي جميلة بالفعل، وأنا هنا لست منحازاً مع نفسي، ولكنّ أصدقائي مخطئون إن شتموني، فما ذنبي إذا كانت أعمالهم تافهة، وفي ذات الصفحة، سأنشر قصيدة مطولة لنفسي، ليتعلّموا كيف تكون الكتابة، وسأنشر دراسة نقدية عميقة ومطوّلة عن قصيدتي، أكتبها أنا بنفسي، وأنشرها باسم مستعار، لأنّ نقّاد هذه الأيّام لا يعجبونني أيضاً.

ومع هذا، ورغم ثقتي المطلقة بموهبتي الشعريّة، فأنا مصمّم على كتابة القصّة. عندي مواضيع كثيرة، وفي غاية الأهمّيّة، تصلح لأروع القصص، ولن يقدر أحد سواي أن يكتب عنها... لقد عشتُها... وخبرتُها... فأنا صاحب تجارب واسعة بكلّ المجالات، أختلف تماماً عن أصدقائي الكتّاب، ولا أتصوّر أن يكون أحداً منهم مثلي، يملك مثل هذه التجارب الواسعة، فإذا كان الواحد من أصدقائي قد أحبّ مرّة أو مرتين، فأنا أحببتُ أكثر من خمسين مرّة... وإن كانت له علاقة غراميّة مع أنثى، فأنا لي عشرات العلاقات، وإن كان واحدهم توظّف مرّة أو أكثر في التّدريس، فأنا والحمد لله، توظّفت في عشرات الوظائف، وعلى كافّة المستويات، من المهن إلى العامل العادي، إلى الإدارة ثمّ التجارة الحرّة. وإذا كانوا يحلمون بدخول السجن مرّة واحدة، حتى يدّعون أنّهم أصحاب تجربة، فأنا، والحمد لله، دخلته مرّات عديدة، لكنّني لم أدخله بتهمة سياسية، كنت حريصاً على أن لا أشوّه اسمي عند الحكومة. لقد تصوّرت أن يقوم أحد من أصدقائي كتّاب القصّة بالكتابة عن تجاربي، ولكنْ، وفيما يبدو لي، فإنّ أصحاب المواهب الصّغيرة، يبحثون عن المواضيع التي تناسب مقاساتهم.

خطر لي أن أباحث أحدهم، علّه يستفيد ممّا مرّ بي، ولكنّني أحجمت، نعم... لِمَ لا أكتب عن نفسي بنفسي؟! وهل سيقدّر فعلي إن أسديت له هذه الخدمة؟ لا... بل وسيدّعي أنه مبتكر الموضوع، أو أنّه جرّبه بنفسه. ألم يفعل أصدقائي الشعراء ذلك؟ أحدهم زارني وصادف أن كنت في حالة شعريّة لا توصف، وعلى الورقة البيضاء أمامي عنوان لقصيدة جديدة سطّرته بانتظار الوحي. دخل، فوقع بصره على الورقة، ولم يلبث أن غادرني لأرى بعد أيّام، قصيدة له في إحدى المجلاّت، عنوانها (بانتظار حبيبتي أجلس القرفصاء)، الملطوش من عنواني (أنا وحبيبتي نجلس القرفصاء تحت المطر). لهذا لن أُطلِع أحداً من أصدقائي، على مواضيعي الرائعة... سأباغتهم بقصّتي وهي مكتوبة، وكتابة القصّة بالنسبة للشاعر سهلة للغاية، لا تحتاج إلى حالة ولا إلى انفعال... كتابتها تُستطاع في كلّ حين، لأنّ الشاعر موهوب من الدرجة الأولى، وكاتب القصة موهوب من الدرجة الثانية... سيحتجّ القاصّون ويسخرون، لكنَّ هذا لا يهمّ، فأنا هكذا أعتقد.

إذنْ: كلّ شيء متوفّر لديّ: التّجربة، والثّقافة، والموهبة - ذات الدّرجة الأولى - فَلِمَ لا أكتب القصّة؟! فعن الثقافة لا أحد يجاريني فيها من أصدقائي، رغم أنّهم أساتذة وطلاب جامعة، وأنا لا أحمل وثيقة الابتدائية، صحيح أنّني أخطئ في النحو وقواعد الإملاء... وصحيح أنّني ألجأ، إليهم كي يصلّحوا لي أخطائي، ويشكّلوا لي كتاباتي... وصحيح أنّ خطي رديء للغاية. ولكن هذا لا يهمّ... طالما أنّي أكتب أشياء جميلة... أنا مثقف جدّاً... لأنّني أقرأ كثيراً... فإن كانوا يدرسون في الجامعة عشرة كتب خلال سنة واحدة... فأنا أقرأ خمسين كتاباً خلال هذه السنة... ورغم أنّي بعت كتبي مرّات عديدة لهم بسبب ديوني المتراكمة... وبسبب تورّطي مع امرأة مطلّقة، وكان علينا التخلّص من الجنين، الذي بدأ يتكوّن في أحشائها... بعتهم كتبي ودفعت ثمنها للطبيب... غير أنّي أستعير منهم الكتب بكثرة، ومع ذلك مازلتُ أملك الكثير من الكتب الماركسيّة... لم أبعها بسبب رخص ثمنها، وبسبب توفّرها في المكتبات في كلّ حين. سأكتب القصّة.. وأعرف أنّهم سيحرجونني.. وكم هم يحرجون المبدعين؟!

سيقولون: طالما أنّك شاعر، وطالما أنّك تدّعي الموهبة من الدّرجة الأولى... لماذا تتنازل وتكتب القصّة؟! سأقول لهؤلاء: العيب ليس فيّ... العيب في الشّعر نفسه... إنّه لا يستوعب تجربتي... إنّه فنّ التّجريد والصّورة والرّمز والإيحاء والتّكثيف، وركزوا على التّكثيف... وأنا مليء بالمواضيع والحوادث الحيّة والملحميّة... أنا أريد أن أطرح مواضيع مهمّة وسهلة، والنّاس يفضّلون القصّة على الشّعر... حتّى أنّ زوجتي تحبّ القصّة أكثر من الشّعر... هكذا تقول لي، وهذا ما يحزّ في نفسي صراحة... لذلك قرّرت أن أكتب قصّة... ولكنّني حائر... نعم حائر، حتّى الآن وأتساءل:

- ماذا سأكتب في قصّتي الأولى؟!.

***

إجراءات...

أعلنت وزارة التربية مسابقة لتعيين مدرسين للّغة العربية، فسارع «تحسين» وقدّم أوراقه... لقد مضى على تخرّجه سنتان وهو دون عمل.

كان عليه أن يخضع لفحص المقابلة في العاصمة، وحينما عاد كان متفائلاً، لأنّ اللجنة الفاحصة سُرّت من أجوبته، وممّا ضاعف من سروره، إعجابها بقصيدته التي ألقاها على مسامعهم... ذلك أنّ «تحسين» شاعر مشهود له في مهرجانات الجامعة.

بعد أيّام جاء شابّان إلى الحارة، وسألا عن «تحسين» وسلوكه الشّخصي وعائلته، واتجاهاته السياسية. فأسرع السٌمان «أبو علي» وكعادته في المبالغة، أضف إلى كرهه لــــ«تحسين»، قال:

- أستاذ «تحسين»... لحظة من فضلك.

توقف «تحسين» عن السّير، بينما كان «أبو علي» يخرج مسرعاً من دكانه:

- أهلاً.

- سألوا عنّك اليوم.

- سألوا عنّي؟ من هم؟!.

- رجال المخابرات.

امتقع وجه «تحسين» واضطرب صوته، واتّسعت في عينيه الصّغيرتين إشارة استفهام كبيرة:

- المخابرات سألوا عنّي؟! لماذا؟!

ولمّا أدرك السّمان أنّه سيطر على «تحسين»، الذي يعامله باستعلاء دائماً، ولا يشتري من دكانه، قال بتلذذ:

- سألوا عن اتجاهك السّياسي!

انبثق الذّعر كعاصفةٍ في أعماقِ «تحسين»، ارتجف كيانه، لم يعد يتمالك نفسه، فحوّل الكتب التي يحملها إلى يده اليسرى، وقال بصوتٍ مرتعش:

- وماذا قلت لهم يا «أبو علي»، أرجوك طمئني، شغلت بالي!

وجاء دور «أبو علي» ليبالغ ويكذب كعادته دوماً:

- والله يا أستاذ «تحسين»، قلت بحقّك كلاماً جميلاً، أخ لا يقول عن أخيه مثل هذا الكلام... نحن أخوة يا رجل، حتّى وإن كنت لا تشتري من عندي.. ماذا تريدني أن أقول؟ أمن الممكن أن أتفوّه بكلمة تؤذيك، وتقودك إلى السّجن؟!.

غارت الأرض من تحت قدميّ «تحسين»، وردّد مستنكراً:

- السّجن؟! ماذا تقول يا «أبو علي»؟!

- هل أنا مجرم؟! أنا لا علاقة لي بالسياسة.

ضحك «أبو علي» بخبث، وسدّد نظرته التي يعتقد بأنّها ذكية:

- أنتم الأساتذة لا أحد يقدر عليكم، كلّكم تدّعون البعد عن السّياسة، لم أسمع من يعترف بعلاقته بها، مع أنّه قد يكون من أكبر السّياسيين.

ثمّ كرر ضحكته الخبيثة:

- معلوم أستاذ «تحسين»، هذه سياسة وليست لعبة.

لام نفسه بشدّة لأنّه لم يكن يشتري من دكّان «أبو علي»:

- أبو علي.. أنا فعلاً لا علاقة لي بالسياسة.

- الله أعلم... وعلى كلّ حال خذ احتياطاتك، الحذر واجب.

وانتبه «أبو علي» على زبون يقف أمام الدّكان، فانصرف دون استئذان.

دخل «تحسين» المنزل. نادته أمّه ليشاركهم العشاء:

- لا أريد.

ودخل غرفته، أغلق الباب، استلقى على السّرير، أشعل سيجارة، وراح يفكّر:

- لماذا يسألون عنّي؟ ما الأمر؟! ما علاقتي بالسياسة؟! وأنا لم أتدخل بها إطلاقاً! وما قال «أبو علي» عنّي؟! كلّ أهل الحارة يعدّونه مخبراً، اللعنة عليّ يوم قرّرت عدم الشّراء من عنده.. هل هناك شبهة تدور حولي؟! آه... نعم... نعم... أصدقائي هم السّبب، لا حديث لهم سوى السّياسة... عدم توفر فرص للعمل... استحالة الزواج في ظلّ هذه الظروف المعيشيّة... غلاء الأسعار... فقدان الموادّ التّموينيّة... الحرّية... الدّيموقراطية.. تكافؤالفرص... رجوتهم كثيراً أن يتركونا من هذه الأحاديث، التي لا تجلب لنا إلاّ الدّمار... هل أخطأتُ؟! وتفوّهت بكلمة تمسّ الدّولة؟! ولكنّي حذر في هذه الأمور... لا أثق بأيّ مخلوق على وجه الأرض، فأصارحه بحقيقة مشاعري نحو السلطة، لم أفقد أعصابي مرّة واحدة، دائماً أنا يقظ، منتبه، حريص إلى أبعد الحدود... تُرى هل يكون «جمال» مخبراً؟؟! يجرجرنا بالكلام ويبلّغ عنّا؟! يجب أن أحذره، بل ينبغي أن أحذّر أصدقائي منه، بل عليّ أن أبتعد عنهم، فما نفعي من صداقتهم؟!

نهض ينادي شقيقته، طلب إليها أن تعدّ الشّاي، عاد إلى السّرير، يدخّن مفكّراً:

- لكنّ المشكلة الآن ليست بأصدقائي، بل بالذين يسألون عنّي... ماذا لو جاؤوا وأخذوني؟! ثمّ ماذا لو عذّبوني؟! أنا لا أحتمل الضّرب.. منذ طفولتي وأنا أخافه، كنتُ أدرس فقط خوفاً من عصا الأستاذ... وخرطوم أبي... سأعترف بكلّ شيء قبل أن يضربوني، سأقول الأحاديث التي دارت بين أصدقائي، لن أتستّر على أحد، كلّ واحد منهم مسؤول عن كلامه.. أنا لا علاقة لي بالسياسة... منذ شاهدت جارنا «أبا محمد» مكبّلاً قرّرت نسيانها.. ماذا جنى جارنا غير الدّمار؟!.

تنبّه إلى رنين جرس المنزل، فانقطعت خواطره، ووثب قلبه خارجاً:

- جاؤوا ليأخذوني..

قرأ على روحه سورة الفاتحة... انكمش على نفسه... تراجع... التصق بالجدار... بحثت عيناه عن مخبأ... قفز عن السّرير... الهلع يسيطر عليه.. اقترب من الباب بحذر شديد، تصاعدت دقّات قلبه، مع انبعاث الرنين مرّة أخرى:

- رباه أنقذني أرجوك.. بحقّ نبيك محمّد.. أنا لا علاقة لي بالسياسة.

عينه القلقة على العين السّحرية، أبصر شقيقه الصغير، تنفّس الصعداء، حمد الله كثيراً، فتح الباب وعاد:

- من أين جاءتني هذه المصيبة؟! خائف أنا، طالما أنّهم سألوا عنّي، فهم لا بدّ سيداهمون البيت، عليّ أن أتوقّع ذلك عاجلاً أم آجلاً، وبنبغي أن أرتب كلّ شيء، أقوالي، أفكاري، شخصيّتي، بجب أن أكون قويّاً أمامهم، متماسكاً... والواجب أن أبلّغ أهلي حتّى لا يُفاجَؤوا.

نهض وغادر غرفته، جلس بجوار أبيه، الذي يشبهه إلى حدٍّ كبير، لولا فرق السّن.

قالت الأم، التي لا تختلف عن «حسين» وزوجها في القصر والبدانة:

- هل أحضر لك العشاء؟

- لست جائعاً... لا أشعر برغبة...

سأل الأب بصوته الأجشّ:

- ما بك اليوم، لماذا تحبس نفسك في الغرفة؟

- عندي خبر سيّء، أودّ نقله لكم.

الأم:

- خير إن شاء الله؟!

قاطعها الأب بانفعال:

- دعينا نسمع.

حاول أن يكون هادئاً، كي لا تكون المفاجأة كبيرة، واختفت بسرعة أصوات أخواته وحركاتهم:

- اليوم سأل عنّي رجال المخابرات، في الحارة.

- المخابرات؟!

هكذا انفلتت هذه الكلمة من الجميع.

- سألوا عنّي السّمان «أبو علي».

سألت الأم وقد بدأ الخوف يسيطر عليها:

- وماذا يريدون منك؟!.

- يسألون عن اتّجاهي السياسي.

- وما هو اتجاهك السياسي؟ هل أنت مختلف عنهم؟!

- أنا ياماما لا اتجاه لي... أنا حيادي.

قال الأب، وفي صوته بعض الاضطراب، وهو يحاول جاهداً أن يخفيه:

- جاء اليوم الذي كنت أخشاه.

- بابا أنا لم أفعل شيئاً، يمكن أن يحاسبوني عليه.

- يكفي أنّك حيادي، هذا أهمّ مأخذ عليك.

- أرجوكم ليس هذا وقت اللوم، عليكم أن تتوقعوا حضورهم إلى هنا.

ذعر الجميع، وصاحت الأم بحرقة:

- ياربّ من أين جاءت هذه المصيبة؟!

عاد إلى غرفته، مخلفاً أمّه وأخواته يشهقن في البكاء، بينما كان أبوه غارقاً في صمته.

جلس على حافة السّرير، أشعل سيجارة وأخذ نفثاً عميقاً، وفجأة اصطدمت عيناه برفوف الكتب، وفكّر:

- المكتبة... إنها تشكّل خطراً عليّ، صحيح هي لا تحتوي كتباً سياسية، لكن ما يدريني كيف تفسّر الأمور؟ ينبغي اخفاء المكتبة، ولكن أين؟ الكتب كثيرة، واخفاؤها في البيت مستحيل، وإيداعها عند الجيران غير ممكن، وعند الأصدقاء ضرب من الجنون، فأنا لم أعد أثق بأيّ صديق كان، ومن المحتمل أن يكون بيتنا مراقباً، بل ذلك في حكم المؤكّد، فما أدراني؟ قد يكون «أبوعلي» مكلّفاً بمراقبتي؟ ليس أمامي إلاّ حلّ واحد، نعم واحد لا غير، وهو إحراق المكتبة... فالكتب غير مهمّة، مهما كان ثمنها، سلامتي هي الأهمّ... فيما بعد، إن خرجت من هذه الأزمة، سأبكي على كتبي كثيراً.

وبسرعة... ودون تردّد، نهض «تحسين» وحمل بعض الكتب، واتّجه إلى الحمّام، أوقد الطّباخ، وأخذ يمزّق الأوراق ويدسّها للنار، إلى أن أحرق جميع ما لديه من كتب، لم يبق عنده سوى كتب الدّبلوم الذي يدرسه، وأحرق أيضاً كلّ ما لديه من أوراق ورسائل خاصّة، وصور تجمعه مع أصدقائه، ودفاتر كثيرة، تحتوي على قسم عظيم من قصائده، التي كتبها على مراحل عديدة. وحين سألته أمّه عن سبب إحراق مكتبته، قال دون أن يلتفت إلبها:

- قد تكون خطرة في نظرهم.

وبينما كان يهمّ بالدخول إلى غرفته، رنّ جرس المنزل، وأسرع الجميع مذعورين إلى العين السّحريّة: من يكون في هذا الوقت المتأخر من الليل؟؟!!.

- إنّه رجل!

قالها بصوت مرتعش، خائف.

وعندما رنّ الجرس مرّة أخرى... اقتربت الأم بجزع، لتنادي من وراء الباب:

- مَن... مَن؟!

أجاب القادم:

- أنا... أنا جاركم في الطابق الرابع.

سألته، والكلمات تخرج بصعوبة من حلقها الجاف:

- ماذا تريد يا أخي؟!

- بسبب حمّامكم... الدّخان أعمانا وخنقنا.

قالت الأم بعد أن استردّت أنفاسها، وكلّ من معها من أفراد الأسرة، بما فيهم «تحسين»:

- حاضر يا أخي... لقد أطفأنا الحمام، قبل قليل.

كلّ ذلك والأب قابع في الصالون، يسترقّ السّمع بانتباه شديد، والعرق البارد يتسرّب من جميع أنحاء جسمه.

عاشت الأسرة تحت كابوس الخوف والذّعر الشديدين، فما من حركة تصدر، إلاّ سمحت الأم لنفسها بالبكاء، متوقّعة قدومهم لأخذ «تحسين» فلذة كبدها.

وبعد أن غرق البيت في الظّلام، وسبح كلّ واحد في خوفه منفرداً... فكّر «تحسين»:

- لم يبق عندي أثر يدلّهم على شيء، أقوالي جاهزة، إنّي جاهز.

وبرقت في ذهنه فكرة جهنّميّة:

- سأكتب بعض القصائد في مدح الرئيس، سأمجّده... وأسمّيه عظيم الأمّة... وصانع الانتصارات، وسيّد العرب والمقاومة، وأضع القصائد هذه ضمن دفتر أشعاري، وعندما سيطّلع عليها المحقّق، سيعتذر منّي، ويدرك مدى فداحة الخطأ المرتكب بحقّي، ويعاقب «أبو علي» على كذبه، وشهادة الزّور التي كادت تقضي عليّ.

نهض من سريره، أشعل الضّوء، أحضر دفتراً وقلماً، وكتب:

في المساء...

يد الرئيس تهدهد أجنحة الشّمس

وبراحة كفّه المباركة

يزيل الغبار عن جبهتها

يسقيها من حليب روحه

ويطهّر بدنها اللدن

من صنابير نوره

يد الرئيس بيضاء

تكفّن شهداءنا

تزيل الدّم عن أحلامهم

وتثري عويل اليتامى

في الشتاء يد الرئيس تقبض على الغيوم

وتمطر فوقنا

زخّات من وعود

فتبعث في حقولنا قامات من صمود

ليس فيها إلاّ الرّعود

فتزهر على جباهنا

آيات السّجود

فويل... ثمّ ويل

لمن بانت على سحنته

علامات الجحود.

وبعد ساعتين صاغ عدداً من القصائد، ووضع تحت كلّ قصيدة تاريخاً قديماً، لكي يوهم المحقّق بأنّه من محبّي الرئيس، حتّى إنه نوّع بالأقلام لتنطلي الحيلة.

وهكذا تسرّبت الطمأنينة إلى نفسه بعض الشيء، فأسرع إلى سريره علّه يستطيع النوم، ولم تمضِ دقائق على غفوته، حتّى استيقظ مذعوراً، فقد شاهد حُلُماً غريباً، وحين حاول أن يتذكّره، وجد نفسه لا يذكر سوى وجه السّمان «أبو علي»، وابتسامته المقيتة، حاول أن يعود للنوم فلم يفلح، إلى أن بزغ الصّباح.

خرج من المنزل، وما إن لمحه السّمان «أبو علي»، حتى ناداه:

- أستاذ «تحسين» لحظة من فضلك.

وما إن توقف، وشاهد السّمان خارجاً من دكّانه، ترتسم على وجهه الابتسامة ذاتها التي رآها في المنام، حتى غذّ السّير، غيرعابئ بصراخ السّمان خلفه.

كان هدفه من التجوّل أمراً واحداً فقط، أن يثبت لنفسه بأنّه مازال طليقاً، تناهى إلى سمعه وقع أقدام مستعجلة، خلفه، فشعر بالضيق والخوف، في البدء لم يجرؤ على الالتفات، ثمّ تشجّع، فتراءى له السّمان يمشي خلفه، فأسرع في سيره، وعلى بعد خطوات، وجد منعطفاً نحو اليمين فسلكه، والمذهل أنّه خيّل إليه أنّ السّمان يتعقّبه، فتيقّن أنّه يراقبه، فعبر بسرعة أوّل منعطف صادفه، وأخذ يركض.

ركض أوّل الأمر بحياء، ثمّ التفت، فظنّ «أبو علي» راكضاً خلفه، فأسّرع في ركضه، دخل أزقّة لم يعرفها... وحين أحسّ أنّ سترته تعيق ركضه، خلعها ورماها وراءه، أدار رأسه، فتوهّم أشخاصاً يشاركون السّمّان ملاحقته، فزاد من سرعته، راح يلهث، وكلّما أدار رأسه، اعتقد أن عدد المطاردين يتضاعف.

فجأة.. علت الأصوات خلفه، ومن حوله ارتبك أكثر، حين انضمّ إلى الأصوات، صوت فرامل سيارة ... وحاول أن ينتبه، أن ينقذ نفسه، أن يتفادى الصّدمة، أن يتوقّف، يتراجع، ينجو... لكنّ الوقت فات... فقد أصبح كتلة لحم، تحت العجلات.

بعد أيام...أُعْلِنَتْ نتائج مسابقة وزارة التربية، وكان الخبر مثار ألم فظيع لأهله وأصدقائه، حين عرفوا أنّ ترتيب «تحسين»، كان الأوّل على زملائه.

***

يوم أسود...

كان يوماً فظيعاً، كادت أمّي أن تقتل أبي.

لأوّل مرّة في حياتي أراها تثور عليه.

أعرفها دائماً تتحمّل قسوته وضربه وثوراته، لكنها فيما يبدو لم تعد تأبه به، لقد فقدت صوابها، هجمت عليه عندما دخل علينا، وضربته على رأسه بعصا غليظة، وهي تصرخ بجنون:

- تزوّجتها ياساقط!!!.. تزوّجت "أمّ عصّ"؟!

ترنح أبي، كاد يسقط، تلمّس رأسه الملفّع "بالجمدانة"، سال الدّم فوق جبينه، فنزع "الجمدانة"، صارخاً بغضب:

- أتضربينني يابنت الكلب! قسماً بالله لأخنقنكِ.

انطلق صوت أمّي على غير عادته، قويّاً كأنّه نسي خنوعه، وهي ما تزال ممسكة العصا بيدها، تقف متحدّية متأهّبة للعراك:

- أنا التي سأقتلك، وأقتل "أمّ عصّ" الفاجرة، ما إن قتل زوجها حتّى خطفتك منّي!!.

صاح أبي وفي صوته شيء من الليونة:

- ماتزوّجتها إلاّ من أجل أولادها... أولاد أخي صاروا أمانة في رقبتي.

لكنّ أمي لم ينطل عليها هذا القول، إنّها تكره «نجوى» زوجة عمّي المرحوم، فكيف تتقبّل فكرة أن تصبح ضرتها؟!

زعقت بوجهه المدمّى:

- أمن أجل أولادها تزوّجتها يا حبّة عيني، أم من أجل "عصّها"؟! ألا تخجل من شيبك!!!.. أما كفاك أن تبيع دم أخيك، أتأكل زوجته وداره؟!

كان التفاهم مع أمّي، في تلك اللحظة، مستحيلاً، لذا فقد خطا والدي نحو الباب، ويده تمسح دمه السّائل "بجمدانته"، في حين كان يزعق، وهو يغادر الدار:

- نعم تزوّجتها، وهي أفضل منكِ يابقرة، فافعلي ما تشائين.

وخرج أبي كالمهزوم، غير عابئ بصياح أمي خلفه:

- رايح لعندها ياقليل الناموس! صار عندك داران!

ثمّ التفتت نحوي، كنت واقفاً مع أخوتي الصّغار، نرقب ما يجري بخوف ودهشة وحزن.

وبنظرة ملتاعة منكسرة، أمرتنا بالدخول إلى الغرفة.

***

مقطع الزّاغ...

كان «سامح» يتقدّمنا بعدّة أمتار، حين بدأنا ندخل متسلّلين إلى «مقطع الزَّاغ»، ومنذ أن خطونا إليه، تسرّبت إلى أجسادنا برودة عفنة، فشعرنا بالرّاحة والنّشوة، لأنّ حرارة الجّو في الخارج كانت خانقة.

اجتزنا الطّريق الضّيقة المتعرّجة مبتهجينَ، ولكنّ إحساساً داخلياً بالانقباضِ والوحشةِ أخذ يراودنا.

قبعت الظّلمة في المكان، غير أنّ الجّدران الحوّاريّة البيضاء خفّفت منها فبدا المكان أشبه بكهفٍ مسحور.

صاح «عثمان»:

- انتبهوا من الجنّ والعفاريت.

وتردّد صوته مختلطاً بقهقهات «سعيد الجّدع»، الذي ظهر من خلال ضحكته شيء غير طبيعي، يشير إلى خوفه وفزعه. وعندما سكتت الجدران عن ترديد صدى الضّحكة... قال:

- أنا لا أخاف منها... ففي رقبتي سلسال مكتوب عليه ((الله - محمد)) وهو يحميني من الشّياطين.

قلتُ معلقاً على كلامه، وقد أخذ الممرّ الضّيق بالاتّساع والعتمة تتضاعف، بينما الانحدار نحو الدّاخل يزداد حدّة:

- - لكنّ سلسالكَ هذا لا يحميكَ من أرواح الأموات المنتشرة قبورهم على سفح الجّبل.

صرخ «عمر» وكان يمشي خلفنا:

- يا أولاد الحرام، اتركونا من سيرة الأموات والجّن وإلّا سأرجع إلى الحارة.

البرودة تزداد قوّة وحلكة كلّما توغّلنا، لدرجة أنّنا شعرنا بقشعريرة البرد تسري في عروقنا، بينما كان الماء ينزُّ من السّقوف والجّدران مخرجاً خريراً منبعثاً من الأعماق يتناهى إلى أسماعنا.

صاح «سامح» أبن عمّي فجأة، بصوت مليءٍ بالدّهشة والفرح:

- يا جماعة... أشمُّ رائحة نار.

فأسرعنا نهبط فرحين، وحقيبة «سامح» المدرسيّة كانت تتأرجح خلف ظهري، فقد كنتُ أحبّ دائماً حملها معي، ليظنّ من يراني بأنّي طالب مدرسة.

زعق «عثمان»:

- رائع عندي سيكارتان «ناعورة» ولا أملك شعلة.

وصلنا إلى ساحة مترامية الأطراف، يبدو أنّها في القاع تماماً. فسرقت عيوننا نار متأجّجة يتحلّق حولها ثلاثة شبّان. إلى جوارهم تناثرت زجاجات العرق.

انكمشنا في أماكننا جامدين، بينما تتفرّسنا أنظار الشّباب بدهشة وبهجة واضحتين.

قال أحدهم، وكان يدعى «جمعة زقّان»، بصوت خرجت بحّة المشروب معه:

- تفضلوا ياحلوين... تعالوا... لا تخافوا، لايوجد بيننا غريب... كلّنا أولاد حارة.

بقينا على وقفتنا خائفين، ودقات قلوبنا تطرق صاخبة عنيفة.. إنّ «جمعة زقّان» هذا نعرفه تماماً، ونعرف شلّته أيضاً، فكلّهم مجرمون، يغتصبون الأولاد. وكثيراً ما حذّرني والدي منهم.

صاح الثاني، واسمه «حمّود النّازل»، وهو ذو يد مقطوعة:

- تعالوا... دخّنوا واشربوا العرق.

وكرع جرعة من زجاجته، ثمّ أردف قائلاً:

- (تقبروني ما أحلاكم).

صرخ الثّالث، وكان يدعى «لطوف النّابح»، وكان له صوت يشبه نباح كلب، يخرج من تحت شفته المشرومة:

- هربتم من المدرسة يا عكاريت، جئتم وألله بعثكم لنا، الحرارة متوتّرة معنا.

قال ذلك ونهض نحونا.

صرخ أحدنا بفزع:

- اهربوا.. اهربوا قبل أن يمسكوا بنا.

انطلقنا راكضين صوب الخلف، كان الانحدار صعباً هذه المرّة، وليس من صالحنا، وبدأت أقدامهم بدبيبها المرعب تضطرب خلفنا، ونحن نلهث مذعورين، قلوبنا ترتجف بشدّة لم نعهدها، وأنفاسنا تضيق حتّى كأنّها سوف تتفجّر، والحقائب خلف ظهورنا تزيد من توتّرنا وخوفنا بتأرجحها، ممّا جعلني أندم على حملها في هذه المرّة، وخطر لي أن أرميها لابن عمّي «سامح»، لكن لا مجال الآن، ونحن نهرب مذعورين.

انبعثت صرخة ذعر حارقة من خلفي. لقد سقط «سامح» ابن عمّي في أيديهم، تفاقم الفزع فينا، أسرعنا بكلّ ما نستطيع، صاعدين متوقّعين أن تمتد يد غليظة الأصابع فتمسك بنا من ياقاتنا، كنت الأخير خلف رفاقي، وكان صراخ «سامح» وعويله المجنونان يدفعانني لبذل طاقتي النهائية في الصّعود.

أخيراً وصلنا إلى فوّهة «المقطع»، استدرنا للخلف، كانت أصوات الأقدام قد انقطعت ولم نَرَ أحداً. لقد عادوا ليفترسوا «سامحاً» الذي لم نعد نسمع له أيّ صوت.

توقّفنا على مسافة غير بعيدة، وصدورنا تعلو وتهبط مسرعة كخوفنا، وأجسادنا مغسولة بعرقنا الحارق، كصوت «سامح» حين أمسكوا به.

قال «عمر» يخاطبني بصوت متهدّج:

- «رضوان»... عليك أن تخبر بيت عمّك حتّى ينقذوا ابنهم.

قاطعه «عثمان»:

- ماذا؟.. إذا قمنا بتبليغهم يا فهيم فسوف يعلم أهلنا بهربنا من المدرسة.

قلت وقد بدأ التّعب يزايلني:

- ليس أمامنا وسيلة لانقاذ «سامح» غير تبليغ عمّي، وبسرعة قبل أن يقوموا باغتصابه.

ضحك «سعيد الجّدع» (صياد الجرابيع)، وعلّق على كلامي:

- منذ اليوم صار لقب «سامح» (مفعولاً به).

قهقه «عثمان» حتّى آلمته خاصرته، وقال:

- لأوّل مرّة يهرب من المدرسة فيتعرّض للاغتصاب...

وتابع قهقهته.

صرخ «عمر» بانزعاج:

- أنتم حقراء... أولاد كلب، تضحكون بينما لا نعرف ماذا جرى «لسامح».

تخيّلت «جمعة زقّان» صاحب الرأس الكبيرة، والأنف الممطوط، وهو يشمّر «كلابيته» وينزّل «شرواله» واضعاً سكّينه فوق عنق «سامح»، بينما يحاول أفراد العصابة جاهدين تثبيت «سامح».

- أنا ذاهب لإبلاغ عمّي «قدّور».

قال «عمر» وهو يتبوّل من الرّعبة:

- اذهب بعجلة... أمّا نحن فسنبقى هنا لنراقب الوضع، فربّما يأخذون «سامحاً» إلى مكان آخر.

رميت حقيبة «سامح» من خلف ظهري، وانطلقت كالصاروخ، منحدراً من قمّة الجبل نحو البلدة.

في غمرة هذه الأحداث، وهذا الانفعال، كانت تداهمني موجات من الفرح، فأنا لا أحبّ «سامحاً» منذ وعيت الدّنيا بسبب امتيازه عنّي بدخوله المدرسة.

غير أنّني سرعان ما كظمت فرحي هذا، وعاودتني حالة الخوف والقلق، «فسامح» ابن عمّي قبل أيّ شيء آخر، وقد هرب من المدرسة لأوّل مرّة لارضائي بعد أن هدّدته بالزّعل فوافق. ثمّ ماذا سيكون موقفي من أبي وعمّي «قدّور» إن أعترف «سامح» بأنّي سبب هروبه من المدرسة؟

في الطّريق، بينما كنت أركض بين الأزقّة، وعند المنعطف تماماً، برز والدي «بشرواله» وسترته ذات اللون «الكاكي» المعهودة، توقّفت في مكاني، تجمّدت أمام نظرته الصّارمة.

- هارب من الشّغل (يابندوق)؟!.

حافظت على صمتي المبدّد بلهاثي، ماذا أقول؟ هل أخبره بما يحدث «لسامح»، لم أكن أتوقّع رؤيته، فلم أرتّب كذبة في ذهني تنطلي عليه... وتأكّدت أنّه ترك عمله ليبحث عنّي.

- عاقل يا ابن «القحبة»، تتظاهر بالمسكنة، والله لأريك نجوم الظّهر.

وهوت كفّه، ثقيلة خشنة، صفعتني بقوّة، تطاير الشّرر من عينيّ، ترنّحت، سقطت، ركلني، جاءت ركلته على خاصرتي، طارت فردة «الصّرماية» الحمراء من قدمه، نهضتُ، فقذفني بها على رأسي.

- آخ يا «يوب» التّوبة. وحقّ المصحف ماعدت أهرب.

- امشِ إلى الدّار ياابن " الجحشة " بدّي ألعن أبوك على أبو أمك.

سبقته بعدّة خطوات، خائفاً من ضربة مفاجئة، ولهذا كنت ألتفت خلفي لأتأكّد من بعد المسافة عنه، بينما أتنشّق مخاطي المختلط بالدّم المتدفّق من أنفي.

سبقني صراخي إلى الدّار، ففتحت أختي «مريم» الباب، واستقبلتني أمّي بوجهها الشّاحب، وعينيها الفزعتين، فتعالى بكائي، وتضاعف تأوّهي:

- ياأمّي... خاصرتي!

وقفت أمّي حائلاً بيني وبين أبي، وقالت تسأله:

- خير إن شاء الله؟ ماذا فعل «رضوان» حتّى تعاقبه؟

وأتاها صوته ليرعب «مريم» وتنكمش على نفسها:

- ابن «الصّرماية» هرب من الشّغل.

قال ذلك وهو بالكاد يلتقط أنفاسه.

- يلعن «أبو الشغل» ستقتل الصبي، الولد لا يحبّ صنعة العمارة.

صرخ أبي وقد زاده غضباً كلام أمي:

- كلامك هذا يشجّعه على الهرب، عليَّ الحرام والطلاق بالثلاثة سأشتري له قيداً وجنزيراً.

توقفتُ عن البكاء برهة، مددتُ رأسي من وراء أمّي، وقلت:

- أنا لا أريد أن أشتغل في العمارة. أرسلوني لعند الخيّاط فلا أهرب.

هجم نحوي، صوّب ركلة إلى مؤخرتي:

- عليّ الكفر لن أتركك تشتغل إلّا في العمارة يا كلب، هذه صنعتي وستعمل بها.

ثمّ تابع قوله الصّارخ:

- تحرّك أمامي إلى الورشة.

صاحت أمّي:

- ألا ترى دمه؟ أتركه ليوم غد.

عدّل أبي «جمدانته» فوق رأسه وقال:

- أنا ذاهب للشغل، وعندما أرجع سيكون لي معك الحساب.

سحبتني أمّي من يدي، أدخلتني الغرفة الشّمالية، أخذت تمسح دموعي ومخاطي الدّامي... وهي تقول:

- ألم أنصحكَ بعدم الهرب؟

صحتُ بصوتٍ مخنوقٍ:

- أنا لا أطيق العمل في العمارة... لماذا لم تدخلوني المدرسة مثل «سامح»؟

لم أكد أذكر اسم «سامح» حتّى قفزتُ من مكاني، غير عابئ باندهاش أمّي ونداءاتها هي وأختي « مريم». صرختُ وأنا أجتاز عتبة الدّار:

- يجب أن أبلّغ عمّي «قدّور» لينقذ ابنه «سامح»... لقد تأخّرتُ... لقد تأخّرتُ.

***

قصة الأعوام الخمسة...

أمن المعقول أن أكون قد تراجعتُ؟!، منذ سنوات وأنا أتأنّى وأدرس هذه القصة بنت الخمس سنوات.

منذ ذلك الحين، كنت في نظر الكثيرين أفضل قاصّ في البلد، وكان الجميع يتوقّع لي مستقبلاً عظيماً، وكان يرحّب بي أينما حللتُ، ويتهافتُ عليّ المهتمّون بالأدب.

ويومَ مُنِحْتُ الجائزة الأولى في مسابقة القصّة، قرّرتُ أن أعتكف في غرفتي، يجبُ عليّ أن أخطّط لمستقبل عظيم، أن أكون القاصّ الأوّل في بلدي هذا ليس كلّ شيء... حلمي أن أكون أعظم كاتب في العالم.

سأمتنع عن مقابلة الأصدقاء والمعارف، سأكفّ عن المشاركة في المهرجانات والنشر، كلّ هذا مضيعة للوقت، سأستثمر وقتي... أغيب عن الأنظار مدّة ثمّ أفاجئ العالم بعمل عظيم يكون خطوة باتّجاه العالمية.

سأتوقّف أيضاً عن الكتابة ريثما أطّلع وبعمق على الآثار الأدبيّة العظيمة، عربيّة وعالميّة، فإذا كنت - ولم أقرأ بعد أكثر من خمسمائة كتاب - في مستوى مدهش، فماذا سيحدث إن قرأت آلاف الكتب؟ حينها تتضافر الموهبة العظيمة التي أملكها مع الثقافة العميقة الواسعة، لتكوّنا الشّيء الرّائع الذي أحلم به.

من أجل كلّ ماذكرتُ، انقطعتُ عن العالم، وانكببتُ في غرفتي الصّغيرة على القراءة ليلاً ونهاراً، التهمتُ كلّ كتبي، واندفعتُ إلى المكتبة الوطنيّة، والمركز الثّقافي.

وطرق الأصدقاء بابي مرّات عديدة، لكنّني لم أفتح، وحين ملّوا لم يعكّر صفو وحدتي أيّ واحد منهم.

وزّعتُ وقتي على هذا النّحو: أستيقظ صباحاً لأذهب إلى وظيفتي، ولكوني أعمل موظّفاً إدارياً لم يسند إليه أيّ عمل، أخذتُ أقرأ الجرائد والمجلّات الأدبية هناك، وحين أعود إلى غرفتي، أتناول طعامي وأنا أقرأ، أجلس إلى طاولتي المهترئة، أحتسي الشّاي وأنا غارق في المطالعة لساعات عديدة متواصلة، ثمّ أنهض إلى سريري المنهك... وأنام ساعتين، وأعاود الأكل وشرب الشّاي مع القراءة، ثمّ أعود إلى النّوم حتّى الصّباح.

كانت فكرة الكتابة تراودني، فأردعُ نفسي وأطوي رغبتي وأقول:

- أنا الآن في مرحلة التّخزين، وقريباً ستأتي لحظة الإبداع الرّائعة، ولذلك لن أستنزف قريحتي، سأرتوي من الأدب العظيم لأكتب أعظم منه، لن أسمح لفكرة الكتابة أن تسيطر عليَّ، أنا صائم عن الكتابة، وهو صوم ضروري وصحّي، ولن أضعف أمام شيطان الإبداع.

رميتُ بالقلم في سلّة المهملات، وقررتُ ألّا أُدْخِلَ إلى غرفتي قلماً... وفي الوظيفة سأترك القلم في درج المكتب.

كنتُ أطّلع أحياناً على ما يكتبه النّقاد عن قصصي السّابقة في الجّرائد والمجلّات، فأضحك في سرّي:

- إنّهم لم ينسوني... ولكن ماذا سيفعلون حين سيقرؤون قصصي العظيمة غداً؟

لم أمتنع عن الكتابة فحسب، بل امتنعت عن الحبّ أيضاً، أليس الحبّ مضيعة للوقت؟ لم أعد أمنح «رِهام» زميلتي في الوظيفة، أيّ فرصة للكلام، حتّى لا تعطّلني عن قراءة الصّحف والمجلات، وحين سألتْني مستفسرة، نهرتُها... وحين أصرّت على توضيح موقفي منها، أجبتها بصراحة تامّة:

- آنسة «رهام»... كلّ ما في الأمر أنّني أعتذر عن إضاعة الوقت معك في ثرثرة لا طائل وراءها.

وكبتُّ كلّ شعور بالتّعاطف معها، حين رأيت وجهها يمتقع ويشحب، وطلائع الدّموع تسيل على خدّيها.

وبعد أيّام انتقلتْ إلى الغرفة المجاورة، ولم تلبث أن أعلنت خطبتها على الأستاذ «عامر» شريكها في الغرفة... ومع أنّ قلبي بكى، إلّا أنّني أقنعت نفسي بأنّ ما فعلتُهُ كان خيراً لي.

كلّ هذا في سبيل الهدف النّبيل، الذي أُقدمُ عليه... غداً حين أصبح أكبر كاتب في العالم، سوف تتهافت عليّ النّسوة، حينها سأختار فتاة أوربّية، شقراء بعيون خضر وقوام رشيق.

كلّ ما أخشاه الآن سوء التّرجمة، المترجم السّيء يقتل أعظم النّصوص، يجب أن لا أسمح لكلّ من هبَّ ودبَّ بترجمة أعمالي.

قرأت كلّ شيء صدر من قصّة ورواية في الأدب العربي، إلى جانب الدّراسات النّقديّة، واطّلعتُ على أهمّ المنجزات العالمية في القصّة والرّواية والنّقد. ولم يبقَ أمامي سوى الكتب التي تصدر حديثاً، ولذا سأرجئ التّفكير في الكتابة ريثما أنتهي من الاطّلاع على ما يصدر هذه الأيّام.

تمنيّتُ أن تتوقّف المطابع عن إصدار الكتب الجّديدة، حتّى أستريح وأكتب قصّة واحدة على الأقلّ، كم ستكون القصّة عظيمة بعد هذا الانقطاع الطّويل!

سأرغم جميع نقّاد العالم على الاعتراف بي كأعظم كاتب، ويجب أن يتوّج هذا الاعتراف، بمنحي جائزة ( نوبل ) في نفس العام.

فكرة القصّة جاهزة في ذهني منذ سنوات، وأنا كلّ يوم أؤجّل كتابتها وأقول:

- انتظرْ.. ريثما تقرأ هذه الرّواية العظيمة، وكتابتكَ للقصّة بعد قراءتها أفضل.

هكذا... في كلّ يوم، أقنعُ نفسي بالانتظار، ريثما أنتهي من رواية أو مجموعة قصصيّة أو كتاب نقدي، لعلّ قصّتي تكون أرقى بعد قراءة هذه الأعمال، وأقرأ من هنا ومن هناك، في المسرح والشّعر والملحمة، فكلّ شيء يفيد.

وفي ذات يوم، تنبّهتُ على حقيقةٍ أفزعتني، فلم تعد الرّغبة في الكتابة تلسع أعماقي، إنّ الجمرة خبتْ، بل انطفأتْ، أسرعتُ، واشتريتُ قلماً ودفتراً، وقرّرتُ إخراج القصّة التي حبستُها طويلاً من سجنها، إنّها قصّة الأعوام الخمسة... وخلال خمس ساعات فرغت من كتابتها، شعرتُ بغبطةٍ لا توصف، لا شكّ، أنّها قصّة عظيمة وخالدة.

تذكّرتُ أصدقائي، اشتقتُ إلى جلساتهم الدّافئة، بودّي أن أصفعهم بقصّتي هذه، وعندما اجتمعنا والتمّ شملنا، اغتنمتُ الفرّصة وقرأت قصّتي.

وكم كانت خيبتي مريرة، حين اتّفقو اجميعاً على أنّ مستوايَ قد تراجع عمّا كتبته، منذ خمس سنوات.. أردتُ أن أصرخَ في وجوههم المقرفة:

- أنتم جهلة... قصّتي عظيمة... إنّها تضاهي أعظم ما في الأدب العالمي، لقد كتبتها بعد أن هضمتُ آلاف الكتب، فأين ذهبت خبرتي وثقافتي، أين ذهب لقبي كأفضل كاتب في بلدي؟؟!!.

***

صباح القتل...

يغلق الباب خلفه، يدلف إلى الشّارع المعتم، تصفعهُ حبّات المطر، تخترقُ صدره سهام الرّياح، يزرّ سترتهِ، لا وقتَ لديهِ لِيُحْضِرَ المظلّة، تتضاعفُ نقمته على امرأتهِ، يسارعُ الخطى محاولاً الاحتماءَ بالشّرفاتِ، الشّارعُ طويلٌ، وعليهِ أن يسرعَ، يهرولَ، يغوصَ في المستنقعاتِ... لا يعبأ بالوحّل.

- (لن أسامحك يا يا «فاطمة»... لا تهتمّينَ بإيقاظي رغم وجود المنبّه).

لهاثهُ وانفعاله يحدّانِ من قسوةِ البردِ، لكنّ المطرَ الشّرسَ منهمكٌ بإغراقهِ:

- (سيذبحني الجّوع... ولم تحضّر لي الزّوادة).

تتغلغل حبّات المطر إلى يباسِ عمرهِ، تنسابُ كأفعى تلدغهُ بوحشيّةٍ:

- (مطمئنة... تعودينَ إلى نومكِ، حيثُ لا أضايقكِ برغبتي الّتي تتذمّرينَ منها).

يجتازُ الأبنية، لهاثهُ يشتدّ، بضراوةٍ يدقّ قلبه، يباغتهُ السّعال، يبصقُ، ينمو بداخلهِ حقدٌ على السّائقِ الذي يأبى دخول الشّارع.

في مكانهِ المعهود يتوقّف، بانتظارِ الحافلةِ، نفسه تطمئنّ، لا بأس، بإمكانه التقاط أنفاسه، يداهمه السّعال:

- (تعرفينَ نذالةَ السّائق... لا ينتظر العمّال دقيقة واحدة).

يتلفّتُ، مثانتهُ تنذر بالانفجارِ، والطّريق إلى المشروعِ وعرٍ وطويلٍ:

- (لِمَ تتمنّعينَ يا «فاطمة»؟ ماحيلتي؟!).

ينظر في ساعته، تأخر السّائق، لا أحد يحاسبه، شكاوى عديدة قدّمت بحقّه، والمدير يقبل أعذاره... هكذا حال المسنود:

- (أنا مثلكِ تألّمت يا «فاطمة»... الحرمان دفع أبننا إلى سرقةِ البرتقالة).

الشّمس ترفل بقيودها خلفَ الغيوم الدّاكنة، يتناهى إلى أذنيهِ المتجمّدتينِ هدير سيّارة، يشقُّ أجفان الصّباح، يحملقُ بقوّةٍ، الأضواء تمنع عنه الرؤية، تتّجه نحو ارتعاشهِ بجنونٍ ورعونةٍ... يتراجعُ، تقفزُ خلاياه، صرخاتُ الذّعر تتفجّرُ في حدقتيهِ، تهاجمُ السّيارة المتوحّشة الرّصيف بشراسةٍ، تصعد نحوه بحقدٍ، تطالهُ بصدمةٍ مميتة، لاتسمحَ له بالانتفاض.

يترجّل الفتى، يرمقُ الجثّةَ بحنقٍ، يبصقُ عليها باحتقارٍ، يركلها بحذائهِ اللامع، ثمّ يطلقُ لساقيهِ عنان الابتعاد، محتمياً بمكانةِ أبيهِ السّاطعة أكثر من سطوعِ شمس هذا الصّباح.

***

مرآة القلب...

وقفتْ أمام مرآتها، أخذت تصفّف شعرها الخرنوبي بعناية. فجأة توقّفت يدها البضّة عن الحركة، تسمّر المشط السّابح في نعومة الشّعر، حدّقت مليّاً، قرّبت خصلة الشّعر من عينيها، أمعنت أكثر، تفرّست، حتّى تأكّدت من بدءِ غزو المشيب لشعرها، صُعقتْ، تراجعتْ، وندّتْ عنها صرخة ذعرٍ حادّة:

- (لا... لا... لا يمكن... لا يعقل... لا أصدّق... أنا لم أكبر بعد.. ما زلتُ شابّةً... أنتِ تمزحينَ، مؤكّد أنّكِ ترغبينَ بمداعبتي... المستقبل ما زالَ ينتظرني، لم يتجاوزني قطار الصّبا... أعرفكِ... أنتِ مهووسة بمثلِ هذه الألاعيب...ولكنّكِ اليوم ثقيلة دم... غليظة... تافهة... وسخيفة... الجّمال بعضٌ من أسراري... لن يسمح للتجاعيد أن تحطّ على وجهي... ما هكذا يكون المزاح... سخيف قولكِ هذا... أنا لا أصدّقكِ... ولا أحبّ طريقتك هذه... خاصّة عند الصباح، كثيرون يتمنّون أن أردّ على تحيّاتهم... مازال «مصطفى» يحبّني ويكتب عنّي الشعر والقصص... منذ فترة كتب عنّي قصّة (حبّ أعمى)، وهو الآن بصدد تحويلها إلى مسلسلٍ (تلفزيوني)، أسمعتِ؟ مسلسل تلفزيوني عن حبّه الأعمى لي... ولكنّني أصدّه بقوّةٍ... لأنّني كلّما صددتهُ كتب الأجمل والأكثر عنّي... بل أنا أصدّهم جميعاً... أجعلهم يتزاحمونَ... قلتُ لكِ ألف مرّة، لا أحتملَ خفّة دمكِ لحظة استيقاظي... وأنتِ تعرفينَ أنّي أنهضُ معتكرة المزاج... لا أقدر حتّى على تبادل التّحيّة... فَلِمَ تحاولينَ إغاظتي وإثارة حنقي؟! هل حقاً نحن صديقتان؟! إِذَنْ لماذا تزفّين الخبر لي بفرحةٍ؟! نعم... نعم... لنفترض أنّكِ فعلاً تقولينَ الحقّ، لنفترض أنّكِ لا تمزحينَ... ولكن لماذا تزفّينه بهذه الفرحة؟! وَلِمَ تبدينَ قاسية؟! كان بإمكانكِ تخفيف الصّدمة عنّي، بإمكانكِ أن تداري، أن تنتظري، لتجدي فرصة مناسبة، أنتِ لم تأبهي لمشاعري، لم تكترثي بما سيحلّ بي، أتسمّين قولكِ صراحة؟! اللعنة على الصّراحة حينَ تكون قاتلةً... أعرفُ... أعرفُ أنّكِ لا تقصدينَ ذبحي، ولكنّني ذُبِحْتُ ياصديقتي، أنتِ هكذا دائماً، تقولينَ ما تعرفينَ دونَ لفّ أو دوران... آهٍ أيّتها الصّديقة، أنا لستُ عاتبةً عليكِ، لا ذنبَ لكِ، على أيّ حال.. كنتُ سأعرف الحقيقة عاجلاً أم آجلاً، كنتُ سأكتشفُ الأمر بنفسي، لأنَّ إحساساً قويّاً كانَ ينمو بداخلي ويصرخ، كلّ يومٍ عشرات المرّات، بل أكثر... أكثر بكثيرٍ، ولكن لا... يجب أن أفعلَ شيئاً...أيّ شيءٍ لكي أوقف زحف الخطر عنّي، ربَّما أقبل أوّل عرضٍ من أوّل رجلٍ سأصادفه في صباحي... لا... هذا مستحيل... أينَ كبرياؤكِ يا «ندى»؟! عليكِ أن تظلّي عصيّة على الجّميع).

***

القيد...

من نافذة اختناقها تطلّ على الزّقاق الضّيق، بشغفٍ جنوني، تتلقفُ تلهفه، قلبها الغضّ يخفقُ بصخبٍ، ولعينيهِ المتوسّلتينِ تطيّر ابتسامة من دمعٍ. لكنّ وجه ابن عمّها المقيت، يبرز فجأة أمام غبطتها، فتجفلُ وتصفعها حقيقة خطبته لها، ترمق خاتمها الذي يشنق أحلامها بازدراء، ترتدُّ نحو انكسارها، تغيب مخلّفة وراء النّافذة حسرة في قلب «فتى النّافذة».

* * *

بعد توسّلات مذبوحة، وإلحاح مستميت، تشفق الأمّ على كآبة ابنتها، فتفرج عن جناحيها لبعض الوقت.

يبرق قلبها من الفرحة، يذوب جليد الرّوح، وتسري في الأوردة مراكب الأماني البيض...

سيلتقيان... وتتشابك الأصابع بارتعاشها، تحتفي بخطواتهما الأرض، تحتضن الدّروب فراشات بوحهما، والغيوم البيضاء تطال جنون القبلات.

أشهر مضت على إعلان حتفها، قابعة خلف كثبان أحلامها مع خاتمها اللعين، تراقب باختناق حادّ تحرّكات «فتى النّافذة» القلقة.

- أتريدين شيئاً من «أمّ زينب»؟

تردّ أمّها المنهمكة بترتيب قبرها الأثير:

- بلّغيها السّلام... لكن إيّاك والتأخّر.

* * *

تندفع نحو الباب، كسحابةِ شوقٍ، ترقصُ خلجاتها على إيقاعِ الانعتاق، تسبقها عصافير التّوق متقافزة فوق أحجار الطريق المرصوفة.

ومن بعيدٍ تلمحُ فتاها يتتبّعها، فيشتعلُ الصّهيلُ في نبضها، يرفرفُ دم إشراقها، جناحاها يغرّدان، وهي تقاومُ رغبةً في الالتفات:

- مجنونة ماذا لو افتضح أمركِ؟ ستذبحينَ كعمّتكِ... ارجعي... ارجعي).

تنأى بارتباكٍ شديدٍ عن الحارة، تتغلغلُ في أزقّةٍ متطرّفة، الخوف يثقل قدميها، أنفاسها تزعق برعبٍ:

- (ارجعي... ارجعي... قد يصادفكما ابن عمّكِ).

تتباطأ حائرة، وبعيونٍ متلصّصة تمسحُ المكان من حولها، تلتفّتُ، تتمهّلُ، لتقصّر المسافة بينهما.

* * *

يتصاعد الخوف مشوباً بالحذرِ في قلبهِ، ينبتُ لهما أنياب شرسة، مدركاً خطورة المغامرة، يمسكُ خطاهُ عنها:

- (لن أقامر بها وبي، لن أشاطرها جنونها...ماذا لو طاوعتها؟! سيقول أبي: فضحتنا ياكلب، جلبت لنا الدّمار، ولأهلها العار، ثمّ هل تجدنا قادرينَ على مجابهةِ عائلة «الرّهوان»؟! سيقتلونكَ، ونحنُ لن نموت من أجلكَ).

* * *

بجوارحٍ مشرئبةٍ متيقّظةٍ لوصولهِ، تتخيّلُ ما سيدورُ بينهما من حوارٍ:

- مرحباً.

- أهلاً.

متحرّراً من تلعثمهِ، حاثّاً خطاه بمحاذاتها:

- كيفَ الأحوال؟

وبنزقٍ تضعُ حدّاً لمقدّماتهِ:

- «وليد» يجبُ أن نجدَ حلّاً.

* * *

أفاقت من شرودها على تأخرهِ، شارفت على تخومِ البلدة، بجرأةٍ تستدير، فتصطدمُ بخيبةٍ متوحّشةٍ، تنقضُّ على جناحيها الأبيضينِ، حينَ لا تبصر أحداً يتعقّبها.

ينتحرُ بريق عينيها، أغصان بهجتها تتقصّف، يجفُّ نسغ الانعتاق، وتتهشّمُ مرايا السّماء، فوق قفار روحها، بينما تجأر أعماقها النّازفة:

- آهٍ... «وليد» لماذا الفرار؟!

* * *

في زقاقٍ متهدّم تلمح الشّمس الآفلة «فتى النّافذة» لاهثاً بانهزامه، بجرُّ غصّته بمشقّةٍ، وفي وجدانهِ الجريح تتعاركُ الأسئلة:

- سامحيني «ياأنيسة»... لن ألحق بكِ العار. أهل بلدتنا لا يعرفون الرّحمة، ليتنا يا «أنيسة» وُلِدْنا على كوكبٍ آخر.

* * *

مضرّجةً بخيبتها تعرجُ على قبرِ «زينب»، كاتمة أسرارها، تحملقُ الصّديقة في أخاديدِ الدّمعِ، تشهقُ بالسؤالِ:

- هل التقيتما؟!

تندُّ عن أوجاعها صرخة مسكونة بالموت:

- - انهزم.

تتكوّر الصبيّتان المنكسرتا الأجنحة، تبكيان أحلامهما بضراوةٍ، ذليلة تنكفئ الشّمس، وبفظاظةٍ ينبثقُ ليلٌ من عويلٍ أسود، يسربلُ حلمَ المدينة.

***

اصطياد

انتبه إلى نظراتها المرسلة إليه، نظرات حارّة فيها مناداة وصخب، تلفّت حوله، استطلع وجوه الرّكاب، فتيقّن أنّ نظراتها لا تقصد سواه... فأخذ يبادلها النظرات من مكانه.

كانت جالسة على المقعد، لا تفصله عنها سوى بضعة مقاعد، وشعر بأنّها تبتسم له، فأراد أن يردّ على ابتسامتها، حتّى يجعلها تفهم أنّه فهم مغزى نظراتها وابتساماتها، وأراد أن يتقدّم نحوها، لكنّ الزّحام الشّديد منعه من التّحرك، رجال ونساء وأطفال وأمتعة، تقف متراصة في طريقه.. فقرّر أن ينتظر الفرصة السّانحة، حتّى يهرع إلى كرسيها، ويقف بالقرب منها يتبادل النّظرات معها عن كثب، ويطلب منها النّزول.

تلمّس جيبه، وقال في سرّهِ:

- النقود تكفي... أستطيع أن أدعوها إلى أيّ مكان تختاره.

وعاد ليتمعّن بها من جديد، فوجدها كببرة عليه، فهو يصلح أن يكون من سنّ أولادها:

- لو كانت أصغر من هذا السّن، لكنتُ أخذتها إلى السّينما، وهناك عندما تنطفئ الأنوار يبدأ عملي.

هكذا كان يفكّر، وفجأة داهمه إحساس بأنّه يعرف هذه المرأة! فوجهها ليس غريباً عليه... وأخذ يتذكّر.

ولكنّ فكرة انبثقت في رأسه، جعلته ينسى حكاية شكلها المألوف:

- نعم... ماذا لو أخذتها إلى العمارة، التي أعمل فيها مع والدي؟ أغافل الحارس، وأتسلّل بحذر برفقتها إلى الملجأ.

- لا... لا... المكان غير مناسب، فالملجأ مليء بالأحجار والأتربة، والأفظع من كلّ هذا، أنّ العمال لا يقضون حاجاتهم إلاّ في هذا المكان، البعيد عن الأنظار.

إِذَنْ... أين ينبغي عليه أن يأخذ هذه المرأة، التي لم تحوّل نظراتها عنه، طوال الطريق؟

هل يعرض على الحارس «حسن» أن يسمح له بغرفته بعض الوقت؟ «فحسن» يملك فراشاً على الأقل، وإن كان هذا الفراش حقيراً ووسخاً، سيحتمل روائح الغرفة الكريهة بعض الوقت، وإلاّ إلى أين سيذهبان؟ لا مكان آخر يمكنه أخذها إليه.

- فكرة أن أذهب معها إلى بيتها مرفوضة بالتأكيد، لأنّي أخاف من مكائد جنس حوّاء، فربّما كان لهذه المرأة هدف آخر من اصطحابها لي... لن أذهب معها إن عرضت عليّ، حتّى وإن اضطررتُ لتركها، فإن شاءت ذهبت معي، وإلاّ فهي حرّة.

وتساءل إن كان «حسن» يقبل أن يعطيه غرفته بعض الوقت؟ أليس من الجائز أن يخبر والده، ويسبب له فضيحة ليست في الخاطر؟

- سأقنعه... سأدفع له نقوداً، وإن أراد، فلا مانع عندي أن يشاركني على صاحبتي، ماذا سأخسر إن سمحت له، أن يشاركني عليها؟! هل هي زوجتي؟ هي مجرّد عاهرة لا أكثر، ولكن... سأشترط عليه أن لا يلمسها قبلي، لأنّي أنا الذي اصطدْتُها في البداية... سأتمسّك بموقفي، حتّى إن وجدته مصمّماً، على أن يسبقني، وهو سيفعل بالتأكيد، لأنّه أكبر منّي في العمر، وهو خنزير وأنا أعرفه حقّ المعرفة، أقول إن صمّم، فلن يكون بوسعي أن أفعل معه شيئاً لأنّي اليوم بحاجته، ثمّ ماذا يضير إن كنتُ صاحب الدور الثاني؟! المهم لن أدع هذه الصّيدة تفلت منّي.

وتذكّر «سامح» ابن عمه، الذي لا تعجبه فوضى «رضوان»، فقال:

- فَلْتَنْعَمْ أنتَ يا «سامح» في دراستك، التي جعلتكَ لا تعرف من الدنيا شيئاً غيرها، فهنيئاً لك بكتبك، أمّا أنا فهنيئاً لي بهذه المرأة، التي أشبعتني نظرات وابتسامات.

وكان كلّما أكّد بوجهها، تضاعف شعورهبأنّها ليست غريبة عنه، ولكنّه لا يذكر أين ومتى رآها؟!