الكاتب الصديق الذي اختار هذا العنوان ليكتب تحته أبناء جيلنا, لا يدرك - أو ربما يدرك - أنه يبغي لنا أنفسنا, ويريد نفيها منه, وأن ندرك أننا كأصحاب عطاء أدبي انتهينا, وعلينا أن نكفّ عن أيام الإبداع والبحث, وأن نكتفي بأن نقف عند مرفأ ذكريات.

هذا كلام يرفضه أي كاتب مازال يبدع, وأي باحث مازال يعطي حياته ووجوده لبحثه واكتشافاته العلمية والنقدية, وهي معطيات لا علاقة لها بالعمر, والتقدم فيه, بل لعلها تزداد نضجاً وإشراقاً كلما تقدمت السن بالكاتب, والباحث, وتعمّقت أشياء وظهرت حقائق الرؤى المهيمنة السابقة.

ومن هنا كانت الكتابة فيه أمراً محيّراً, ومقلقاً أيضاً, إذ يجب أن يتحوّل الكاتب الذي يحترم نفسه من واحد يحكي ذكرياته الأدبية إلى شاهد على العصر الأدبي الذي عاشه وشارك فيه وربما يتحمّل مسئوليات في صنعه والتأثير على أحداثه.

ومن هنا كان الحذر في اختيار هذه الذكريات, فالمرفأ هنا قد تحدد بأنه مرفأ المسئولية أمام لحظة العمر التي تكتب فيها الذكريات, وأمام مسئولية ما تحقق من إنجاز إبداعي أو بحثي على مدى سنوات العمر التي مرّت حتى أذن الزمان أن تكتب الذكريات.

ومن قبل, كلّفتني مجلة الهلال أن أكتب موضوعاً اشترك فيه أكثر من كاتب تحت عنوان (البدايات الأولى). وكنت حرّاً في تناوله, وأنا إذ أكتب البدايات الأولى مجرّد كاتب, ترك ما يقرأ له, ويحب أن يضيف للقرّاء والنقاد, ما ينير طريقهم إلى فهمه, ومعرفة دقائق كثيرة مما كتب, وكيف تأثر هذا بالنشأة الأولى ومكوّناتها وظروفها الاجتماعية والثقافية معاً, وهذا شيء مغفور لكل كاتب ومطلوب منه, وهو شيء مهم جداً في صدقه إن صدق - عند قارئيه ونقّاده على السواء - وقد كان لهذا الصدق أهميته عند الأجيال القادمة من الكتّاب والنقّاد... إن احترموا عطاء مَن سبقهم من أجيال, ومَن فتحوا لهم الطريق إلى البحث والإبداع معاً.

ومن هنا كان الاختلاف بين الكتابة عن البدايات الأولى والتوقف أمام مرفأ الذكريات عند معنى الاختيار الذي يفرضه العنوان الثاني, إذ لابد من التوقف عند معنى يؤكد أن الأدب مسئولية.

وقد كان هذا هو الشعار الذي رفعناه على مجلة (الثقافة) حين تولينا مسئوليتها معشر أعضاء الجمعية الأدبية المصرية, وكان شعاراً غريباً في حينها, وكان الشعار الثاني الذي يحتل الجزء الأيسر من المجلة هو (يا أخي في الغد نحن نعمل من أجلك, فلنعمل معاً).. وهو في ذاته شعار يحمل معنى المسئولية.

والقصة من بدايتها أننا كنا شباباً في سن الورد نشدو إلى تحصيل العلم في كلية الآداب, قسم اللغة العربية, ونجد من أساتذتها الكبار كل الحب والتشجيع, ولكننا نجد أيضاً كل الصرامة في التحصيل والمعرفة, وكل الإقبال على الإبداع الجديد المنطلق.

كان الأساتذة يمثّلون أجيالاً من المتمردين الثائرين, وراء أجيال, وراء أجيال, وكل له رؤاه, وكل له أعماله, وكل له اجتهاداته.

ويلاحظ أن هذه الحركة ارتبطت أساساً بالجامعة وبالدرس الأكاديمي الجامعي, وإن اختلفت مناهجه في الدراسة الأدبية يبن منهج كلية الآداب أو كلية دار العلوم أو كليات الأزهر ذات طابع الدرس اللغوي والأدبي, ويلاحظ أيضاً أن هذه الحركة, وإن اختلفت في النتائج التي سبّبت معارك فكرية واسعة النطاق, فإنها اتفقت في أسلوب التكوين الذي يقوم عليه الدرس فيها أو في معظمها على الأقل, فقد كان الدرس للطلبة المتخصصين جميعاً - وبالذات لأصحاب الدراسات العليا - يشمل - إلى جوار المقرر العلمي المتدرج - تحقيق التراث, والترجمة حول التراث من أعمال المستشرقين, والبحث العلمي المرتبط بالمصادر الأصلية الرئيسية من ناحية والمراجع العلمية الجادّة من ناحية أخرى. تلك المراجع التي حملت آراء الباحثين الأكاديميين على مر الزمن في عطاء كتب المصادر الأهلية, مما يجعلها المفاتيح الحقيقية للدخول إلى دنيا المصادر على صعوبتها واختلاف لغتها وأسلوبها بحكم طبيعة تأليفها. وكان الأساتذة يخصّون بعض الطلبة - كجزء من عملهم الدراسي - بالاشتغال بتحقيق نص خطي من نصوص التراث القديم في فرع من فروع التخصص كالنحو أو النقد أو التاريخ الأدبي, أو كتب المجمعات الأدبية كالأمالي والأغاني والعقد الفريد التي مازالت قيد التحقيق, بكراً لم تصل إلى أيدي جموع الدارسين بعد. كما كانوا يخصون بعض الطلبة بالتصدي لترجمة بعض الفصول من كتب المستشرقين عن الأدب أو التاريخ الإسلاميين.

المسألة بوضوح, كانت - إلى جوار العلم والبحث والمعرفة - مسألة لغوية بالدرجة الأولى, وذلك أن الدارس للأدب والمبدع للأدب معاً لا يمكن أن تقوم له قائمة حقيقية إلا إذا ملك ناصية اللغة, وليست اللغة هنا هي معنى القدرة على التعبير الأدبي والإبداعي, وإنما اللغة هنا هي معنى التعرّف على عبقرية اللغة نفسها, بحيث تكشف له هذه العبقرية عن مفاتيح قراءة كنوز التراث التي كتبت في كل العصور التاريخية رغم ما حملته من تعبيرات أسلوبية وتعبيرية, ومن تغيرات جذرية حتّمها التعبير الاجتماعي, والاحتكاك الثقافي باللغات الحيّة في كل عصر تاريخي احتككنا به ثقافياً وفكرياً, وترجمنا لغات الثقـافات الحية في عصره إلى لغتنا, فأثرت في البناء اللغوي والتعبير الأسلوبي في صلب اللغة العـربيـة العلمية والأدبية على السواء.

وعند دارس الأدب العربي, والفكر الإسلامي, تقف اللغة التي استخدمها الدارسون الأوائل من المستشرقين عقبة في تعبيراتها ومصطلحاتها, عائقاً دون صحة الترجمة إلى اللغة العربية, إلا عند المتمرّسين بها والعارفين لقاموسها العام من ناحية, والقاموس الشخصي لكل مستشرق على حدة, ثم للعارفين والمتمرّسين باللغة التي كتب بها هذا المستشرق أو ذاك عمله البحثي الذي يتعرض للترجمة له.. وهذا كان يعني تعدد اللغات التي يرتبط بها باحث الأدب العربي, ومن هنا كان الاتجاه منذ السنة الأولى في كلية الآداب إلى تعلم اللاتينية واليونانية القديمة والفارسية والتركية والعبرية والسريانية القديمة, فيما سمى باللغات الشرقية أو باللغات اللاتينية, ومعها كان تكثيف العلاقة بين الدارس واللغات الحية المعاصرة, كالألمانية والإنجليزية والفرنسية المعاصرة, وهي اللغات المتاحة التي تمرّس عليها أبناء الثانوية العامة قبل أن يدخلوا الجامعة, ليكمل منهم المشوار إلى زيادة التمكّن منها والتعرّف على عطاءاتها البحتة والإبداعية معاً.

أقف هذه الوقفة الطويلة, لأن قارب ذكرياتي وقف عند مرفأ مهم وبعيد العهد جداً, ولكنه فجّر عندي كل هذا أو أكثر, ذلك أنني كنت طالباً في كلية الآداب, وافداً من دمنهور الثانوية, وابن باب الشعرية أحد أفقر الأحياء الشعبية في القاهرة, ولكن عشق الأدب جعلني أقرأ منذ الصغر كل ما في مكتبة أبي, وكل ما في مكتبة أمي من كتب, وكانت أمي قد ورثت مكتبة شعبية ثرية تحوي كل السير الشعبية, إلى جوار أعمال من أقدم المطبوعات الشعبية والتراثية الأخرى, وسنوات كاملة لبعض الجرائد والمجلات الأسبوعية, وكانت أول جائزة نلتها في حياتي لتفوّقي في المدرسة الابتدائية مجموعة من الكتب والروايات المبسّطة باللغة الإنجليزية, وأذكر أنني قرأت المجموعة كلها, وعرفت طريقي إلى القاموس للتغلب على ضعف حصيلتي من الكلمات ومعانيها. وقد ربطتني هذه الجائزة بالقراءة بشكل حاسم, وعرف مصروفي الضئيل طريقه إلى جيب عم بشندي بائع الصحف العجوز في (أبوتيج) ليحجز لي نسخي من كتاب الهلال, وروايات الهلال, وسلسلة اقرأ, وروايات الجيب, وفي دمنهور قادني عشقي للقراءة إلى مكتبة البلدية, وبهذا تحدد خط سيري اليومي من المدرسة إلى المكتبة إلى المنزل عندما تغلق المكتبة أبوابها. لأبدأ في مذاكرة دروسي. والواقع أن مكتبة البلدية بدمنهور لعبت دوراً مهماً في حياتي. ففيها تعرّفت على نوع آخر من القراءة, إذ عرّفني أمين المكتبة على كتب التراث, أو الكتب المصادر كما نسمّيها الآن, لست أعرف, لماذا رفع من أمامي كتب العصر الأكثر انتشاراً وزهواً, ليضع في يدي المنابع الأولى, وأنا مازلت في مرحلة التلقّي في المرحلة الثانوية, وعلّمني كيف أصبر على قراءاتها, وكيف أقدر على فهم مفاتيح قواميسها, على اختلاف كتّابها, وتنوّع ثقافاتهم.

قرأت تحت إشرافه العقد الفريد, وخزانة الأدب, وتفسير الزمخشري, وتاريخ الطبري وفصولاً من الأغاني والأمالي, هذا الأمين فعل في حياتي الفكرية الكثير, ولم أعرف إلا أن اسمه ريمون, وقد شككت كثيراً في أنه الأستاذ ريمون فرنسيس, أستاذ اللغة الفرنسية بعد ذلك في كلية الآداب, والكاتب الذي أثرى الحياة الأدبية بالكثير من مقالاته وعطاءاته, لكنني لا أعرف على التأكيد هوية ريمون, أمين مكتبة البلدية في دمنهور, وإن كنت أعرف عطاءه لي وعنايته بي, وما أعطاه بحب وإخلاص, لصبي صغير - لم يصل إلى سن الشباب بعد - من هداية ونور.

الزورق الذي وقف عند مرفأ الذكريات كان عند مكتبة كلية الآداب في جامعة القاهرة, وأنا أجلس في المكتبة المتاحة العطاء يوماً بعد يوم, ما إن مرّت أسابيع على وجودي في الكلية حتى رأيت في المكتبة مهربي من العزلة التي أحسها كريفي وسط أبناء المدينة, وكإنسان بلا مشاغل إلا الكلية والقراءة, فقد كنت أقيم في القاهرة وحيداً, وكانت مواردي لا تسمح لي باقتناء الكتب التي تسد نهمي إلى القراءة, وهكذا ابتلعت المكتبة - وخاصة القاعة الشرقية منها - كل الوقت الذي يوفّره الانتظام في الدرس في الكلية, وابتلعت المحاضرات والنصوص المقررة كل وقتي في البيت.

أقف أمام هذه اللحظة التي انهمكت فيها في قراءة تفسير الزمخشري في المكتبة, وأمامي كرّاسة متواضعة أدوّن فيها تعليقاتي وتهميشاتي, لأحس أن هناك مَن يراقبني بإصرار, ورفعت رأسي عن الكراسة ووضعت القلم, وأنا أتأمل اثنين وقفا أمامي على استحياء وأدب, أحدهما رفيع جداً, والآخر سمين إلى حدّ ما.. وضحك السمين وقال:

- أنا محمود علي مكي طالب في الليسانس.

ثم أشار إلى زميله الرفيع وقال:

- وهذا زميلي حسين نصّار, طالب أيضاً في السنة الرابعة, ونحن - أنا وهو - نرقبك من أول العام.

قلت في استحياء وخجل:

- وماذا أفعل, ليقلقكما هذا القلق.

ضحك حسين نصار وقال:

- بالعكس نحن سعداء بك, فأنت تكرر قصتنا مع الكلية, لقد دخلنا السنة الأولى للكلية معاً, ولكننا لم نلتق إلا في هذا المكان وعلى هذه المنضدة كل يوم - واندهش كل منا من الآخر, وسأل نفسه ما الحكاية...?

ضحك محمود مكّي وقال:

- وعرفنا أن الحكاية قديمة ومتكررة, وهاهي تتكرر فيك أنت من جديد - الحكاية أننا معشر عشّاق الأدب والفكر ندخل هذه الكلية عشقاً وهواية قبل أن ندخلها لطلب الشهادة الجامعية.

وضحك حسين نصار وهو يقول:

- نعم ندخلها لنتزود بسلاح المعرفة ومنهج البحث وأسرار الإبداع الأدبي والبحثي..

تنهّدت وأنا أقول:

- هذا شيء يدير الرأس, لم أكن أعلم أن حبّي للقراءة, وشغفي بأعلام الكلية - كطه حسين وأحمد أمين وعبدالوهاب عزام وسهير القلماوي وشوقي ضيف - سيقودني إلى هذا.

ضحك مكي وقال:

- شغفك بهم شيء, وما أنت فيه الآن من تلمذة كاملة على أيديهم شيء آخر.

وقال حسين نصار:

- التلمذة علم وتحصيل ومعرفة, ولا يكفي فيه ما تحبّه, وإنما يحب فيه كل ما نحتاج إليه.

أطرقت وأنا أقول:

- أحببت الشعر الجاهلي وشرح الدكتور البهيتي له, أحببت القرآن ومحاضرات الدكتور حمودة عن بلاغته ومعانيه, أحببت النقد الأدبي ومحاضرات الأستاذ حمد الشايب عنه, بل أحببت العصور الأدبية وجهد د. سهير القلماوي ود. شوقي ضيف.. بل ربما أحببت الفارسية والتركية واللاتينية, وأحببت محاضرات جيمس ويفر ولويس عوض في أدب شكسبير, ود. حسين مؤنس وحسن إبراهيم حسن في التاريخ الإسلامي, وزكي نجيب محمود في المنطق, ولكني لم أحب لا النحو ولا العروض.

ضحك محمود مكي وقال:

- ومن منا أحبّ كل الدروس, أنا شخصياً لم أحب اللاتيني أبداً, ولكنني درسته وتقدمت فيه.

وقال حسين نصار:

- المسألة ليست مسألة مَا نحب.. ولكن المسألة هي مسألة ما يجب أن ندرس وأنت لم تحب النحو ولا العروض, ولتتعلم درسك الأول في الكلية, أنا سأذاكر معك شذور الذهب مرة أو اثنتين في الأسبوع في هذا المكان, فأنا تلميذ الأستاذ السقا أستاذك في النحو, وأعرف كيف أربطك بالنحو حبّا, كما ربطت نفسك بالأدب والنصوص حبّاً وحفظاً.

وقال محمود مكي:

- أما مسألةالعروض فاتركها لي, نقضي معاً هنا كل أسبوع يوماً نستذكر فيه العروض.

ضحك حسين نصّار وقال:

- وأنا معكما, فمازال في النفس شيء من العروض يود لو اكتمل..

من ساعتها تعلّمت أول درس لي في معنى اليوم في دنيا الكلمة والأدب.

الزمالة في تحصيل العلم واستكمال أدواته, والتضافر في بناء الذات داخل إطار كل ذات تحب الأدب والعلم, والمحبة بين أبناء الكلمة تربطهم رابطة لا تنفصم أبداً, وهي البحث عن العلم في التحصيل والبحث عن الحقيقة في الدراسة والإبداع معاً.

كان المرفأ الثاني, والذي أرسى معاني كثيرة في كياني الأدبي, هو دعوة أستاذي الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري - بعد أمين الخولي وأحمد أمين - لي ولمجموعة مختارة من طلبة الكلية في سنواتها المتعددة, للقاء به وبمجموعة من أساتذة الكلية ومجموعة من أدباء مصر المرموقين في بيته بالجيزة كل يوم ثلاثاء على لقاء شاي وتعارف ونقاش.

ومحمد كامل حسين يمثّل ظاهرة مهمة, لعبت دوراً خطيراً في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات في حياة الجامعة المصرية وفي حياة كلية الآداب وفي حياة خريجي قسم اللغة العربية بالذات. فقد كان يؤمن إيماناً عميقاً أن طالب العلم هو مستقبل العلم, وأن طالب الأدب هو مستقبل الأدب - ومن هنا خلق في بيته هذه الحلقة الدائمة بين طلبته في الكلية في عمر الطلب, وبين مشايخ الإبداع والنقد والدراسة الأدبية من كل الأعمار حتى, الكهولة والشيخوخة, ممن كانوا يشكّلون مجموعة من الأدباء التي اتخذت من (قهوة عبدالله) في الجيزة ملتقى يومياً لها.. اشتهر في القاهرة كلها, وقصده كل الأدباء الشبّان, والخريجين الجدد, ليحظوا بالجلوس في المكان نفسه الذي يجلس فيه هؤلاء الأعلام, يستمعون حوارهم ويناقشون فيه ويعرضون أنفسهم وإنتاجهم عليهم, حتى اشتهر المقهى باسم (قهوة السبع دكاترة), وكان هؤلاء الدكاترة في معظمهم يسكنون في الجيزة أو ما جاورها من أحياء قريبة من جامعة القاهرة وكلياتها, ومن هؤلاء الدكاترة محمد كامل حسين, وعبدالحميد يونس, وعبدالقادر القط, ومحمد القصاص, ومحمد خلف الله, وعبدالعزيز الأهواني, واسماعيل النحراوي, إلا أن الأمر لم يكن يقتصر على هؤلاء (الدكاترة), فكثيراً ما كنا نشاهد في المقهى الدكتور محمد مندور والدكتور غنيمي هلال, وغيرهما كثيرون إلا أن القهوة لم تكن تكتفي بالدكاترة من أساتذة الجامعة, إنما كان المقهى يرتبط بأسماء نقّاد ومبدعين كثيرين, أولهم الناقد الكبير أنور المعداوي, والشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل, ومجموعة من المعجبين بهما يحوطون بهما دائماً - ولكن إلى جوارهما كان القصّاصون الصعاليك - هم ارتضوا لأنفسهم هذه التسمية - ولو أن قيمتهم الفنية كقصّاصين ممتازين وروّاد أضاعتها هذه التسمية, وأشياء أخرى, زكريا الحجاوي الذي نسي عمقه الفني في القصة القصيرة ليمتزج مع عطائه الشعبي تأليفاً وأداء, وتجوالاً ورحلة, والسعدني, وكان من أبرع من كتب القصة القصيرة في عصره لينصرف إلى الصحافة الساخرة, وليكون أحد أعلامها المبرزين حتى الآن, وحتى الآن يشكّل انصراف هذين العبقريين في القصة القصيرة عن فنهما الأصيل خسارة كبيرة تحملها النسيج الأدبي العربي المعاصر كله, ومعهما كان نعمان عاشور وأحمد عباس صالح وغيرهم من شباب الأدب كثير, منهم رجاء النقاش وعباس أحمد وسمير سرحان. ولا أظن أن أحداً من هذا الجيل لم يكن له مع هذا المقهى ذكريات, كلها معارك وقضايا وعطاء. ولكن لقاء الثلاثاء عند دكتور محمد كامل حسين, كان يجمع النخبة من هؤلاء إلى جوار أبنائه وطلبته ورؤية المستقبل عنده, كان يحاول أن يربط الأجيال, وأن يساعد المستقبل أن يبرز مرتبطاً بماضيه, ومعتمداً على نفسه, وشادياً بالغد الجديد.

ومن هنا كانت دعوته لمجموعة الطلبة من مختلف سنوات الدراسة بقسم اللغة العربية الذين وجد فيهم ما يوحي بجديّة ورغبة في البحث وشوق إلى الإبداع, واختار منا معشر الشداة الجدد إلى جواري صلاح عبدالصبور وعبدالرحمن فهمي, وأحمد كمال زكي وعز الدين اسماعيل وعوني عبدالرءوف وعبدالغفار مكاوي الذي كان من قسم الفلسفة, ومعنا من المعيدين والمدرسين الطلبة والخريجون المرتبطون بالقسم, محمود ذهني, وعبدالعزيز الدالي, وحسين نصار ومحمود مكي وشكري عياد.

وكنا نقرأ ما نكتب, شعراً كان أم قصة أم مقالاً, وكنا - تحت إشرافه - ننقد ما نكتب, وحولنا هذه الكوكبة من مجموعة قهوة عبدالله يسمعون لنا مبدعين وكاتبين ونقّاداً, ويوجهون, ويقسون حيناً, ويعجبون حيناً, ويوجهون في كل حين, ومن هنا خلقت مدرسة أدبية متكاملة ترتبط بشكل ما مع الدراسة الجامعية نفسها, وتربط نفسها بالحياة الأدبية الناشطة من ناحية أخرى. وعرف الطلبة جيل الأساتذة لا في الجامعة فقط وإنما في الحياة الأدبية نفسها, وتميّزت مجموعتنا بالترابط, فقرأنا بعضنا لبعض, ونقد بعضنا بعضاً, ونشطنا جميعاً في الجمعية الأدبية لكلية الآداب, ومن خلال هذا النشاط اهتم بنا الأساتذة الذين يبحثون عن المواهب والإصرار في تلاميذهم كل في اختصاصه الأدبي, فظهرت دوائر منا تحاط برعاية شوقي ضيف, ودوائر تحظى برعاية سهير القلماوي, ودوائر تحظى برعاية مصطفى السقا, وهكذا..

ولكن كان أهم وأخطر قوى الجذب في هؤلاء الأساتذة جميعاً, الأستاذ أمين الخولي - الذي أنشأ جماعة الأمناء كضرورة ثقافية حيوية تساير المد الوطني الجامح الذي كان يمور في مصر كلها, وكان شعار الأمناء: (الفن للحياة).

أو: (الفن والحياة), وكان الشعار المرسوم للجماعة, نهر النيل وكلمة (كريم على نفسي) وكان الشعاران - المنطوق والمرسوم - يمثلان طموح الشباب المثقف في ذلك العهد, في التعرف على نفسه, وأن يبني نفسه بنفسه, وأن يؤكد كرامته ومكانته وجوداً وفعلاً, ومن هنا كان الاهتمام بالتعرّف على الواقع العيش, والاهتمام بالتعرف والدرس العميق للتراث. ورفع أمين الخولي أمام الأمناء شعار: أول التجديد قتل القديم بحثاً, وبهذا أصل تأصيلاً حقيقياً للحداثة العربية القائمة على الجذور الثقافية الحقيقية لهذا الشعب العظيم, الذي امتلأت حياته الثقافية منذ البدء بمشاهد التجديد والثورة على القديم, وخلق قوى العصر الأحدث والأقدر والأكثر تعبيراً عن التلاحم الإنساني - ثم اكتملت رسالة الأمناء برفع شعار مناهج التجديد, أي إخضاع كل الأشياء إلى المنهج العلمي, لا إلى الحماس ولا إلى الشعار وحده, البحث والتجديد, والمنهج, ثم أن يكون كل هذا في خدمة الحياة, وكانت مفاجأة لنا جميعاً في عام 48 أن نجد الشيخ المعمم, يخلع العمامة والجبّة والكاكولا, ويلبس القميص الكاكي والشورت ليقود طابورا من شباب الجامعة الذي يتدرب عسكرياً ليشارك في حرب فلسطين, هذا الموقف من أمين الخولي أكّد معاني عدة, هي جديّة العمل الأدبي من ناحية, ومشاركة هذا العمل والقائمين به في هموم عصرهم, كما أكّد الوجود العربي لمصر في عمق القضايا العربية, وهو وجود تاريخي كان قدرها ولايزال.

وكانت المفاجأة الثانية أن الشيخ المعمم لبس البدلة (الإفرنجي), وقاد مجموعة من الريفيين من شباب الجامعة إلى قراهم ونجوعهم, لعمل ما يمكن لإصلاح الخلل في هذه القرى, من إصلاح المصارف وتنظيفها, إلى إزالة أكوام القمامة حول شوارع القرية, إلى خلق فصول محو الأمية, إلى إنشاء الجمعيات التي تنتج المصنوعات الشعبية المحلية وتسوّقها, إلى غيرها كثير.

والرجل في الكلية وفي اجتماعات الأمناء, العلم كله والبحث كله, والمناقشة والبحث, والإبداع.

ومن هنا كان اندفاع الكثيرين من أبناء كلية الآداب وغيرها من كليات الجامعة, إلى الانضمام إلى جماعة الأمناء وكنا منهم.

ووجدنا داخل الأمناء الصرامة في البحث, والتكليف بتحقيق التراث, وأهمية الارتباط بلغة أخرى تضيف إلى الوجود المعاصر للأدب العربي روافد غربية, واستشراقية, وأهمية الإبداع الجديد المتمرّد على نمط الإبداع المتوارث وحتمية البحث عن نماذج إبداعية جديدة, تلبّي حاجة العصر, وتعبّر عن حقيقة المجتمع الجديد.

وكانت كل هذه الرؤي والدعاوى, البداية لانطلاقات عدة, غيّرت أشياء كثيرة في البحث الأدبي القديم والمعاصر وفي القيمة الأدبية المطروحة على العصر, قام بها أبناؤه الدارسون والمبدعون في مصر والعالم العربي, وكان أمين الخولي هو رائدنا إلى الجديّة والانتظام في البحث والترجمة والتحقيق, وأن الفن الجديد لا ينبع من فراغ, وإنما لابد له من الخلفية العلمية البحتة التي تخلقه من واقع ما قرأ من أبحاث ونقد وإبداعات. وكانت إضافة الأمناء إضافة حقيقية وجادّة فكراً وتطبيقاً وعملاً.

ومن هنا, انضمت مجموعتنا من الشبّان إلى الأمناء وانتظمت في محاضراتهم وندواتهم في الكلية ومدرجاتها أولاً, ثم في بيت أمين الخولي في شارع العجم بمصر الجديدة, والذي سمي باسمه بعد وفاته, وفي مقر الأمناء في شارع إبراهيم باشا, ثم اشترك معنا بعد هذا في مقر شارع عرابي ومقر شارع قولة, ولكننا كنا معه دائماً.

رغم وجود كيان متخصص لنا كجيل جديد, وكبناء, نتتبع أثر الأدباء ولكن لنا استقلاليتنا ورؤانا الثقافية والإبداعية, ونقلنا الدكتور كامل حسين إلى النشاط الثقافي, نشارك فيه ونقدم عطاءنا له, وكان أحد هذه النشاطات اشتراكنا في مناقشة مسرحية (شباب امرأة) لأمين يوسف غراب في المعهد العالي للفنون المسرحية, الذي كان هو أحد أهم أساتذته. وفي هذا اللقاء, تعرف عدد من قادة الفكر في عصرنا علينا كجهود شابّة واعدة. ودخلت عن هذا الطريق إلى الإذاعة المدرسية, إذ اختارني الراحل الكريم ممدوح أباظة لأنضم إلى هذه الأسرة في وزارة المعارف, وأقدم بعد هذا برنامج صوت الطلبة أسبوعياً في الإذاعة, وإنما بتلبية كاملة لوزارة المعارف.

وكان هذا هو مدخلي على التدريب على العمل الإذاعي في القناة المخصصة للوزارات في الإذاعة في ذلك الحين, حتى يمكن لامتحاني في التقدم للعمل كمذيع أن يحقق نجاحاً كافياً يبدأ به مشواراً طويلاً لاشك أن له حديثاً خاصاً به, من البداية حتى التألق حتى النهاية بالخروج من الإذاعة في أوائل السبعينيات. وعن هذا الطريق - أو بمعنى أصح في هذه الندوة - تعرّفنا كلنا على الكاتب الكبير الأستاذ محمد فريد أبو حديد, وجعل طوال الندوة يناقشنا واحداً واحداً فيما نقول, ويضع آراءنا محك الاختبار والفحص والمناقشة, وفي نهاية الجلسة دعانا جميعاً - أعني مجموعة الشباب من أبناء دكتور كامل حسين - إلى الالتقاء به في جمعية المعلمين في الأوبرا, فقد تخرّج معظمنا ولم يجد أمامه بابا للعمل إلا التدريس, فالتحقنا جميعاً بسلك المعلمين. وكان طبيعياً أيضاً أن نكون أعضاء في نقابة المعلمين, وكان طبيعياً أيضاً أن نلتقي في نادي المعلمين, كانت شقة جميلة رحبة تطل على ميدان الأوبرا, أو ميدان إبراهيم باشا وتمثاله الجميل الذي يتوسّط الميدان.

ومن هنا بدأت الرحلة من مرفأ جديد غيّر من حياتنا جميعاً, وحدد لنا مسارنا في بحار الحياة المختلفة, ومما لاشك فيه أن الحديث سيبدأ من هنا بالضرورة إن ساقنا الحديث إلى الدور الذي قيض لنا أن نعيشه في حياة الأدب والأدباء.

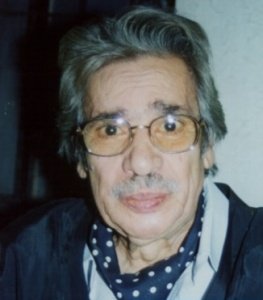

فاروق خورشيد مجلة العربي نوفمبر 2000

هذا كلام يرفضه أي كاتب مازال يبدع, وأي باحث مازال يعطي حياته ووجوده لبحثه واكتشافاته العلمية والنقدية, وهي معطيات لا علاقة لها بالعمر, والتقدم فيه, بل لعلها تزداد نضجاً وإشراقاً كلما تقدمت السن بالكاتب, والباحث, وتعمّقت أشياء وظهرت حقائق الرؤى المهيمنة السابقة.

ومن هنا كانت الكتابة فيه أمراً محيّراً, ومقلقاً أيضاً, إذ يجب أن يتحوّل الكاتب الذي يحترم نفسه من واحد يحكي ذكرياته الأدبية إلى شاهد على العصر الأدبي الذي عاشه وشارك فيه وربما يتحمّل مسئوليات في صنعه والتأثير على أحداثه.

ومن هنا كان الحذر في اختيار هذه الذكريات, فالمرفأ هنا قد تحدد بأنه مرفأ المسئولية أمام لحظة العمر التي تكتب فيها الذكريات, وأمام مسئولية ما تحقق من إنجاز إبداعي أو بحثي على مدى سنوات العمر التي مرّت حتى أذن الزمان أن تكتب الذكريات.

ومن قبل, كلّفتني مجلة الهلال أن أكتب موضوعاً اشترك فيه أكثر من كاتب تحت عنوان (البدايات الأولى). وكنت حرّاً في تناوله, وأنا إذ أكتب البدايات الأولى مجرّد كاتب, ترك ما يقرأ له, ويحب أن يضيف للقرّاء والنقاد, ما ينير طريقهم إلى فهمه, ومعرفة دقائق كثيرة مما كتب, وكيف تأثر هذا بالنشأة الأولى ومكوّناتها وظروفها الاجتماعية والثقافية معاً, وهذا شيء مغفور لكل كاتب ومطلوب منه, وهو شيء مهم جداً في صدقه إن صدق - عند قارئيه ونقّاده على السواء - وقد كان لهذا الصدق أهميته عند الأجيال القادمة من الكتّاب والنقّاد... إن احترموا عطاء مَن سبقهم من أجيال, ومَن فتحوا لهم الطريق إلى البحث والإبداع معاً.

ومن هنا كان الاختلاف بين الكتابة عن البدايات الأولى والتوقف أمام مرفأ الذكريات عند معنى الاختيار الذي يفرضه العنوان الثاني, إذ لابد من التوقف عند معنى يؤكد أن الأدب مسئولية.

وقد كان هذا هو الشعار الذي رفعناه على مجلة (الثقافة) حين تولينا مسئوليتها معشر أعضاء الجمعية الأدبية المصرية, وكان شعاراً غريباً في حينها, وكان الشعار الثاني الذي يحتل الجزء الأيسر من المجلة هو (يا أخي في الغد نحن نعمل من أجلك, فلنعمل معاً).. وهو في ذاته شعار يحمل معنى المسئولية.

والقصة من بدايتها أننا كنا شباباً في سن الورد نشدو إلى تحصيل العلم في كلية الآداب, قسم اللغة العربية, ونجد من أساتذتها الكبار كل الحب والتشجيع, ولكننا نجد أيضاً كل الصرامة في التحصيل والمعرفة, وكل الإقبال على الإبداع الجديد المنطلق.

كان الأساتذة يمثّلون أجيالاً من المتمردين الثائرين, وراء أجيال, وراء أجيال, وكل له رؤاه, وكل له أعماله, وكل له اجتهاداته.

ويلاحظ أن هذه الحركة ارتبطت أساساً بالجامعة وبالدرس الأكاديمي الجامعي, وإن اختلفت مناهجه في الدراسة الأدبية يبن منهج كلية الآداب أو كلية دار العلوم أو كليات الأزهر ذات طابع الدرس اللغوي والأدبي, ويلاحظ أيضاً أن هذه الحركة, وإن اختلفت في النتائج التي سبّبت معارك فكرية واسعة النطاق, فإنها اتفقت في أسلوب التكوين الذي يقوم عليه الدرس فيها أو في معظمها على الأقل, فقد كان الدرس للطلبة المتخصصين جميعاً - وبالذات لأصحاب الدراسات العليا - يشمل - إلى جوار المقرر العلمي المتدرج - تحقيق التراث, والترجمة حول التراث من أعمال المستشرقين, والبحث العلمي المرتبط بالمصادر الأصلية الرئيسية من ناحية والمراجع العلمية الجادّة من ناحية أخرى. تلك المراجع التي حملت آراء الباحثين الأكاديميين على مر الزمن في عطاء كتب المصادر الأهلية, مما يجعلها المفاتيح الحقيقية للدخول إلى دنيا المصادر على صعوبتها واختلاف لغتها وأسلوبها بحكم طبيعة تأليفها. وكان الأساتذة يخصّون بعض الطلبة - كجزء من عملهم الدراسي - بالاشتغال بتحقيق نص خطي من نصوص التراث القديم في فرع من فروع التخصص كالنحو أو النقد أو التاريخ الأدبي, أو كتب المجمعات الأدبية كالأمالي والأغاني والعقد الفريد التي مازالت قيد التحقيق, بكراً لم تصل إلى أيدي جموع الدارسين بعد. كما كانوا يخصون بعض الطلبة بالتصدي لترجمة بعض الفصول من كتب المستشرقين عن الأدب أو التاريخ الإسلاميين.

المسألة بوضوح, كانت - إلى جوار العلم والبحث والمعرفة - مسألة لغوية بالدرجة الأولى, وذلك أن الدارس للأدب والمبدع للأدب معاً لا يمكن أن تقوم له قائمة حقيقية إلا إذا ملك ناصية اللغة, وليست اللغة هنا هي معنى القدرة على التعبير الأدبي والإبداعي, وإنما اللغة هنا هي معنى التعرّف على عبقرية اللغة نفسها, بحيث تكشف له هذه العبقرية عن مفاتيح قراءة كنوز التراث التي كتبت في كل العصور التاريخية رغم ما حملته من تعبيرات أسلوبية وتعبيرية, ومن تغيرات جذرية حتّمها التعبير الاجتماعي, والاحتكاك الثقافي باللغات الحيّة في كل عصر تاريخي احتككنا به ثقافياً وفكرياً, وترجمنا لغات الثقـافات الحية في عصره إلى لغتنا, فأثرت في البناء اللغوي والتعبير الأسلوبي في صلب اللغة العـربيـة العلمية والأدبية على السواء.

وعند دارس الأدب العربي, والفكر الإسلامي, تقف اللغة التي استخدمها الدارسون الأوائل من المستشرقين عقبة في تعبيراتها ومصطلحاتها, عائقاً دون صحة الترجمة إلى اللغة العربية, إلا عند المتمرّسين بها والعارفين لقاموسها العام من ناحية, والقاموس الشخصي لكل مستشرق على حدة, ثم للعارفين والمتمرّسين باللغة التي كتب بها هذا المستشرق أو ذاك عمله البحثي الذي يتعرض للترجمة له.. وهذا كان يعني تعدد اللغات التي يرتبط بها باحث الأدب العربي, ومن هنا كان الاتجاه منذ السنة الأولى في كلية الآداب إلى تعلم اللاتينية واليونانية القديمة والفارسية والتركية والعبرية والسريانية القديمة, فيما سمى باللغات الشرقية أو باللغات اللاتينية, ومعها كان تكثيف العلاقة بين الدارس واللغات الحية المعاصرة, كالألمانية والإنجليزية والفرنسية المعاصرة, وهي اللغات المتاحة التي تمرّس عليها أبناء الثانوية العامة قبل أن يدخلوا الجامعة, ليكمل منهم المشوار إلى زيادة التمكّن منها والتعرّف على عطاءاتها البحتة والإبداعية معاً.

أقف هذه الوقفة الطويلة, لأن قارب ذكرياتي وقف عند مرفأ مهم وبعيد العهد جداً, ولكنه فجّر عندي كل هذا أو أكثر, ذلك أنني كنت طالباً في كلية الآداب, وافداً من دمنهور الثانوية, وابن باب الشعرية أحد أفقر الأحياء الشعبية في القاهرة, ولكن عشق الأدب جعلني أقرأ منذ الصغر كل ما في مكتبة أبي, وكل ما في مكتبة أمي من كتب, وكانت أمي قد ورثت مكتبة شعبية ثرية تحوي كل السير الشعبية, إلى جوار أعمال من أقدم المطبوعات الشعبية والتراثية الأخرى, وسنوات كاملة لبعض الجرائد والمجلات الأسبوعية, وكانت أول جائزة نلتها في حياتي لتفوّقي في المدرسة الابتدائية مجموعة من الكتب والروايات المبسّطة باللغة الإنجليزية, وأذكر أنني قرأت المجموعة كلها, وعرفت طريقي إلى القاموس للتغلب على ضعف حصيلتي من الكلمات ومعانيها. وقد ربطتني هذه الجائزة بالقراءة بشكل حاسم, وعرف مصروفي الضئيل طريقه إلى جيب عم بشندي بائع الصحف العجوز في (أبوتيج) ليحجز لي نسخي من كتاب الهلال, وروايات الهلال, وسلسلة اقرأ, وروايات الجيب, وفي دمنهور قادني عشقي للقراءة إلى مكتبة البلدية, وبهذا تحدد خط سيري اليومي من المدرسة إلى المكتبة إلى المنزل عندما تغلق المكتبة أبوابها. لأبدأ في مذاكرة دروسي. والواقع أن مكتبة البلدية بدمنهور لعبت دوراً مهماً في حياتي. ففيها تعرّفت على نوع آخر من القراءة, إذ عرّفني أمين المكتبة على كتب التراث, أو الكتب المصادر كما نسمّيها الآن, لست أعرف, لماذا رفع من أمامي كتب العصر الأكثر انتشاراً وزهواً, ليضع في يدي المنابع الأولى, وأنا مازلت في مرحلة التلقّي في المرحلة الثانوية, وعلّمني كيف أصبر على قراءاتها, وكيف أقدر على فهم مفاتيح قواميسها, على اختلاف كتّابها, وتنوّع ثقافاتهم.

قرأت تحت إشرافه العقد الفريد, وخزانة الأدب, وتفسير الزمخشري, وتاريخ الطبري وفصولاً من الأغاني والأمالي, هذا الأمين فعل في حياتي الفكرية الكثير, ولم أعرف إلا أن اسمه ريمون, وقد شككت كثيراً في أنه الأستاذ ريمون فرنسيس, أستاذ اللغة الفرنسية بعد ذلك في كلية الآداب, والكاتب الذي أثرى الحياة الأدبية بالكثير من مقالاته وعطاءاته, لكنني لا أعرف على التأكيد هوية ريمون, أمين مكتبة البلدية في دمنهور, وإن كنت أعرف عطاءه لي وعنايته بي, وما أعطاه بحب وإخلاص, لصبي صغير - لم يصل إلى سن الشباب بعد - من هداية ونور.

الزورق الذي وقف عند مرفأ الذكريات كان عند مكتبة كلية الآداب في جامعة القاهرة, وأنا أجلس في المكتبة المتاحة العطاء يوماً بعد يوم, ما إن مرّت أسابيع على وجودي في الكلية حتى رأيت في المكتبة مهربي من العزلة التي أحسها كريفي وسط أبناء المدينة, وكإنسان بلا مشاغل إلا الكلية والقراءة, فقد كنت أقيم في القاهرة وحيداً, وكانت مواردي لا تسمح لي باقتناء الكتب التي تسد نهمي إلى القراءة, وهكذا ابتلعت المكتبة - وخاصة القاعة الشرقية منها - كل الوقت الذي يوفّره الانتظام في الدرس في الكلية, وابتلعت المحاضرات والنصوص المقررة كل وقتي في البيت.

أقف أمام هذه اللحظة التي انهمكت فيها في قراءة تفسير الزمخشري في المكتبة, وأمامي كرّاسة متواضعة أدوّن فيها تعليقاتي وتهميشاتي, لأحس أن هناك مَن يراقبني بإصرار, ورفعت رأسي عن الكراسة ووضعت القلم, وأنا أتأمل اثنين وقفا أمامي على استحياء وأدب, أحدهما رفيع جداً, والآخر سمين إلى حدّ ما.. وضحك السمين وقال:

- أنا محمود علي مكي طالب في الليسانس.

ثم أشار إلى زميله الرفيع وقال:

- وهذا زميلي حسين نصّار, طالب أيضاً في السنة الرابعة, ونحن - أنا وهو - نرقبك من أول العام.

قلت في استحياء وخجل:

- وماذا أفعل, ليقلقكما هذا القلق.

ضحك حسين نصار وقال:

- بالعكس نحن سعداء بك, فأنت تكرر قصتنا مع الكلية, لقد دخلنا السنة الأولى للكلية معاً, ولكننا لم نلتق إلا في هذا المكان وعلى هذه المنضدة كل يوم - واندهش كل منا من الآخر, وسأل نفسه ما الحكاية...?

ضحك محمود مكّي وقال:

- وعرفنا أن الحكاية قديمة ومتكررة, وهاهي تتكرر فيك أنت من جديد - الحكاية أننا معشر عشّاق الأدب والفكر ندخل هذه الكلية عشقاً وهواية قبل أن ندخلها لطلب الشهادة الجامعية.

وضحك حسين نصار وهو يقول:

- نعم ندخلها لنتزود بسلاح المعرفة ومنهج البحث وأسرار الإبداع الأدبي والبحثي..

تنهّدت وأنا أقول:

- هذا شيء يدير الرأس, لم أكن أعلم أن حبّي للقراءة, وشغفي بأعلام الكلية - كطه حسين وأحمد أمين وعبدالوهاب عزام وسهير القلماوي وشوقي ضيف - سيقودني إلى هذا.

ضحك مكي وقال:

- شغفك بهم شيء, وما أنت فيه الآن من تلمذة كاملة على أيديهم شيء آخر.

وقال حسين نصار:

- التلمذة علم وتحصيل ومعرفة, ولا يكفي فيه ما تحبّه, وإنما يحب فيه كل ما نحتاج إليه.

أطرقت وأنا أقول:

- أحببت الشعر الجاهلي وشرح الدكتور البهيتي له, أحببت القرآن ومحاضرات الدكتور حمودة عن بلاغته ومعانيه, أحببت النقد الأدبي ومحاضرات الأستاذ حمد الشايب عنه, بل أحببت العصور الأدبية وجهد د. سهير القلماوي ود. شوقي ضيف.. بل ربما أحببت الفارسية والتركية واللاتينية, وأحببت محاضرات جيمس ويفر ولويس عوض في أدب شكسبير, ود. حسين مؤنس وحسن إبراهيم حسن في التاريخ الإسلامي, وزكي نجيب محمود في المنطق, ولكني لم أحب لا النحو ولا العروض.

ضحك محمود مكي وقال:

- ومن منا أحبّ كل الدروس, أنا شخصياً لم أحب اللاتيني أبداً, ولكنني درسته وتقدمت فيه.

وقال حسين نصار:

- المسألة ليست مسألة مَا نحب.. ولكن المسألة هي مسألة ما يجب أن ندرس وأنت لم تحب النحو ولا العروض, ولتتعلم درسك الأول في الكلية, أنا سأذاكر معك شذور الذهب مرة أو اثنتين في الأسبوع في هذا المكان, فأنا تلميذ الأستاذ السقا أستاذك في النحو, وأعرف كيف أربطك بالنحو حبّا, كما ربطت نفسك بالأدب والنصوص حبّاً وحفظاً.

وقال محمود مكي:

- أما مسألةالعروض فاتركها لي, نقضي معاً هنا كل أسبوع يوماً نستذكر فيه العروض.

ضحك حسين نصّار وقال:

- وأنا معكما, فمازال في النفس شيء من العروض يود لو اكتمل..

من ساعتها تعلّمت أول درس لي في معنى اليوم في دنيا الكلمة والأدب.

الزمالة في تحصيل العلم واستكمال أدواته, والتضافر في بناء الذات داخل إطار كل ذات تحب الأدب والعلم, والمحبة بين أبناء الكلمة تربطهم رابطة لا تنفصم أبداً, وهي البحث عن العلم في التحصيل والبحث عن الحقيقة في الدراسة والإبداع معاً.

كان المرفأ الثاني, والذي أرسى معاني كثيرة في كياني الأدبي, هو دعوة أستاذي الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري - بعد أمين الخولي وأحمد أمين - لي ولمجموعة مختارة من طلبة الكلية في سنواتها المتعددة, للقاء به وبمجموعة من أساتذة الكلية ومجموعة من أدباء مصر المرموقين في بيته بالجيزة كل يوم ثلاثاء على لقاء شاي وتعارف ونقاش.

ومحمد كامل حسين يمثّل ظاهرة مهمة, لعبت دوراً خطيراً في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات في حياة الجامعة المصرية وفي حياة كلية الآداب وفي حياة خريجي قسم اللغة العربية بالذات. فقد كان يؤمن إيماناً عميقاً أن طالب العلم هو مستقبل العلم, وأن طالب الأدب هو مستقبل الأدب - ومن هنا خلق في بيته هذه الحلقة الدائمة بين طلبته في الكلية في عمر الطلب, وبين مشايخ الإبداع والنقد والدراسة الأدبية من كل الأعمار حتى, الكهولة والشيخوخة, ممن كانوا يشكّلون مجموعة من الأدباء التي اتخذت من (قهوة عبدالله) في الجيزة ملتقى يومياً لها.. اشتهر في القاهرة كلها, وقصده كل الأدباء الشبّان, والخريجين الجدد, ليحظوا بالجلوس في المكان نفسه الذي يجلس فيه هؤلاء الأعلام, يستمعون حوارهم ويناقشون فيه ويعرضون أنفسهم وإنتاجهم عليهم, حتى اشتهر المقهى باسم (قهوة السبع دكاترة), وكان هؤلاء الدكاترة في معظمهم يسكنون في الجيزة أو ما جاورها من أحياء قريبة من جامعة القاهرة وكلياتها, ومن هؤلاء الدكاترة محمد كامل حسين, وعبدالحميد يونس, وعبدالقادر القط, ومحمد القصاص, ومحمد خلف الله, وعبدالعزيز الأهواني, واسماعيل النحراوي, إلا أن الأمر لم يكن يقتصر على هؤلاء (الدكاترة), فكثيراً ما كنا نشاهد في المقهى الدكتور محمد مندور والدكتور غنيمي هلال, وغيرهما كثيرون إلا أن القهوة لم تكن تكتفي بالدكاترة من أساتذة الجامعة, إنما كان المقهى يرتبط بأسماء نقّاد ومبدعين كثيرين, أولهم الناقد الكبير أنور المعداوي, والشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل, ومجموعة من المعجبين بهما يحوطون بهما دائماً - ولكن إلى جوارهما كان القصّاصون الصعاليك - هم ارتضوا لأنفسهم هذه التسمية - ولو أن قيمتهم الفنية كقصّاصين ممتازين وروّاد أضاعتها هذه التسمية, وأشياء أخرى, زكريا الحجاوي الذي نسي عمقه الفني في القصة القصيرة ليمتزج مع عطائه الشعبي تأليفاً وأداء, وتجوالاً ورحلة, والسعدني, وكان من أبرع من كتب القصة القصيرة في عصره لينصرف إلى الصحافة الساخرة, وليكون أحد أعلامها المبرزين حتى الآن, وحتى الآن يشكّل انصراف هذين العبقريين في القصة القصيرة عن فنهما الأصيل خسارة كبيرة تحملها النسيج الأدبي العربي المعاصر كله, ومعهما كان نعمان عاشور وأحمد عباس صالح وغيرهم من شباب الأدب كثير, منهم رجاء النقاش وعباس أحمد وسمير سرحان. ولا أظن أن أحداً من هذا الجيل لم يكن له مع هذا المقهى ذكريات, كلها معارك وقضايا وعطاء. ولكن لقاء الثلاثاء عند دكتور محمد كامل حسين, كان يجمع النخبة من هؤلاء إلى جوار أبنائه وطلبته ورؤية المستقبل عنده, كان يحاول أن يربط الأجيال, وأن يساعد المستقبل أن يبرز مرتبطاً بماضيه, ومعتمداً على نفسه, وشادياً بالغد الجديد.

ومن هنا كانت دعوته لمجموعة الطلبة من مختلف سنوات الدراسة بقسم اللغة العربية الذين وجد فيهم ما يوحي بجديّة ورغبة في البحث وشوق إلى الإبداع, واختار منا معشر الشداة الجدد إلى جواري صلاح عبدالصبور وعبدالرحمن فهمي, وأحمد كمال زكي وعز الدين اسماعيل وعوني عبدالرءوف وعبدالغفار مكاوي الذي كان من قسم الفلسفة, ومعنا من المعيدين والمدرسين الطلبة والخريجون المرتبطون بالقسم, محمود ذهني, وعبدالعزيز الدالي, وحسين نصار ومحمود مكي وشكري عياد.

وكنا نقرأ ما نكتب, شعراً كان أم قصة أم مقالاً, وكنا - تحت إشرافه - ننقد ما نكتب, وحولنا هذه الكوكبة من مجموعة قهوة عبدالله يسمعون لنا مبدعين وكاتبين ونقّاداً, ويوجهون, ويقسون حيناً, ويعجبون حيناً, ويوجهون في كل حين, ومن هنا خلقت مدرسة أدبية متكاملة ترتبط بشكل ما مع الدراسة الجامعية نفسها, وتربط نفسها بالحياة الأدبية الناشطة من ناحية أخرى. وعرف الطلبة جيل الأساتذة لا في الجامعة فقط وإنما في الحياة الأدبية نفسها, وتميّزت مجموعتنا بالترابط, فقرأنا بعضنا لبعض, ونقد بعضنا بعضاً, ونشطنا جميعاً في الجمعية الأدبية لكلية الآداب, ومن خلال هذا النشاط اهتم بنا الأساتذة الذين يبحثون عن المواهب والإصرار في تلاميذهم كل في اختصاصه الأدبي, فظهرت دوائر منا تحاط برعاية شوقي ضيف, ودوائر تحظى برعاية سهير القلماوي, ودوائر تحظى برعاية مصطفى السقا, وهكذا..

ولكن كان أهم وأخطر قوى الجذب في هؤلاء الأساتذة جميعاً, الأستاذ أمين الخولي - الذي أنشأ جماعة الأمناء كضرورة ثقافية حيوية تساير المد الوطني الجامح الذي كان يمور في مصر كلها, وكان شعار الأمناء: (الفن للحياة).

أو: (الفن والحياة), وكان الشعار المرسوم للجماعة, نهر النيل وكلمة (كريم على نفسي) وكان الشعاران - المنطوق والمرسوم - يمثلان طموح الشباب المثقف في ذلك العهد, في التعرف على نفسه, وأن يبني نفسه بنفسه, وأن يؤكد كرامته ومكانته وجوداً وفعلاً, ومن هنا كان الاهتمام بالتعرّف على الواقع العيش, والاهتمام بالتعرف والدرس العميق للتراث. ورفع أمين الخولي أمام الأمناء شعار: أول التجديد قتل القديم بحثاً, وبهذا أصل تأصيلاً حقيقياً للحداثة العربية القائمة على الجذور الثقافية الحقيقية لهذا الشعب العظيم, الذي امتلأت حياته الثقافية منذ البدء بمشاهد التجديد والثورة على القديم, وخلق قوى العصر الأحدث والأقدر والأكثر تعبيراً عن التلاحم الإنساني - ثم اكتملت رسالة الأمناء برفع شعار مناهج التجديد, أي إخضاع كل الأشياء إلى المنهج العلمي, لا إلى الحماس ولا إلى الشعار وحده, البحث والتجديد, والمنهج, ثم أن يكون كل هذا في خدمة الحياة, وكانت مفاجأة لنا جميعاً في عام 48 أن نجد الشيخ المعمم, يخلع العمامة والجبّة والكاكولا, ويلبس القميص الكاكي والشورت ليقود طابورا من شباب الجامعة الذي يتدرب عسكرياً ليشارك في حرب فلسطين, هذا الموقف من أمين الخولي أكّد معاني عدة, هي جديّة العمل الأدبي من ناحية, ومشاركة هذا العمل والقائمين به في هموم عصرهم, كما أكّد الوجود العربي لمصر في عمق القضايا العربية, وهو وجود تاريخي كان قدرها ولايزال.

وكانت المفاجأة الثانية أن الشيخ المعمم لبس البدلة (الإفرنجي), وقاد مجموعة من الريفيين من شباب الجامعة إلى قراهم ونجوعهم, لعمل ما يمكن لإصلاح الخلل في هذه القرى, من إصلاح المصارف وتنظيفها, إلى إزالة أكوام القمامة حول شوارع القرية, إلى خلق فصول محو الأمية, إلى إنشاء الجمعيات التي تنتج المصنوعات الشعبية المحلية وتسوّقها, إلى غيرها كثير.

والرجل في الكلية وفي اجتماعات الأمناء, العلم كله والبحث كله, والمناقشة والبحث, والإبداع.

ومن هنا كان اندفاع الكثيرين من أبناء كلية الآداب وغيرها من كليات الجامعة, إلى الانضمام إلى جماعة الأمناء وكنا منهم.

ووجدنا داخل الأمناء الصرامة في البحث, والتكليف بتحقيق التراث, وأهمية الارتباط بلغة أخرى تضيف إلى الوجود المعاصر للأدب العربي روافد غربية, واستشراقية, وأهمية الإبداع الجديد المتمرّد على نمط الإبداع المتوارث وحتمية البحث عن نماذج إبداعية جديدة, تلبّي حاجة العصر, وتعبّر عن حقيقة المجتمع الجديد.

وكانت كل هذه الرؤي والدعاوى, البداية لانطلاقات عدة, غيّرت أشياء كثيرة في البحث الأدبي القديم والمعاصر وفي القيمة الأدبية المطروحة على العصر, قام بها أبناؤه الدارسون والمبدعون في مصر والعالم العربي, وكان أمين الخولي هو رائدنا إلى الجديّة والانتظام في البحث والترجمة والتحقيق, وأن الفن الجديد لا ينبع من فراغ, وإنما لابد له من الخلفية العلمية البحتة التي تخلقه من واقع ما قرأ من أبحاث ونقد وإبداعات. وكانت إضافة الأمناء إضافة حقيقية وجادّة فكراً وتطبيقاً وعملاً.

ومن هنا, انضمت مجموعتنا من الشبّان إلى الأمناء وانتظمت في محاضراتهم وندواتهم في الكلية ومدرجاتها أولاً, ثم في بيت أمين الخولي في شارع العجم بمصر الجديدة, والذي سمي باسمه بعد وفاته, وفي مقر الأمناء في شارع إبراهيم باشا, ثم اشترك معنا بعد هذا في مقر شارع عرابي ومقر شارع قولة, ولكننا كنا معه دائماً.

رغم وجود كيان متخصص لنا كجيل جديد, وكبناء, نتتبع أثر الأدباء ولكن لنا استقلاليتنا ورؤانا الثقافية والإبداعية, ونقلنا الدكتور كامل حسين إلى النشاط الثقافي, نشارك فيه ونقدم عطاءنا له, وكان أحد هذه النشاطات اشتراكنا في مناقشة مسرحية (شباب امرأة) لأمين يوسف غراب في المعهد العالي للفنون المسرحية, الذي كان هو أحد أهم أساتذته. وفي هذا اللقاء, تعرف عدد من قادة الفكر في عصرنا علينا كجهود شابّة واعدة. ودخلت عن هذا الطريق إلى الإذاعة المدرسية, إذ اختارني الراحل الكريم ممدوح أباظة لأنضم إلى هذه الأسرة في وزارة المعارف, وأقدم بعد هذا برنامج صوت الطلبة أسبوعياً في الإذاعة, وإنما بتلبية كاملة لوزارة المعارف.

وكان هذا هو مدخلي على التدريب على العمل الإذاعي في القناة المخصصة للوزارات في الإذاعة في ذلك الحين, حتى يمكن لامتحاني في التقدم للعمل كمذيع أن يحقق نجاحاً كافياً يبدأ به مشواراً طويلاً لاشك أن له حديثاً خاصاً به, من البداية حتى التألق حتى النهاية بالخروج من الإذاعة في أوائل السبعينيات. وعن هذا الطريق - أو بمعنى أصح في هذه الندوة - تعرّفنا كلنا على الكاتب الكبير الأستاذ محمد فريد أبو حديد, وجعل طوال الندوة يناقشنا واحداً واحداً فيما نقول, ويضع آراءنا محك الاختبار والفحص والمناقشة, وفي نهاية الجلسة دعانا جميعاً - أعني مجموعة الشباب من أبناء دكتور كامل حسين - إلى الالتقاء به في جمعية المعلمين في الأوبرا, فقد تخرّج معظمنا ولم يجد أمامه بابا للعمل إلا التدريس, فالتحقنا جميعاً بسلك المعلمين. وكان طبيعياً أيضاً أن نكون أعضاء في نقابة المعلمين, وكان طبيعياً أيضاً أن نلتقي في نادي المعلمين, كانت شقة جميلة رحبة تطل على ميدان الأوبرا, أو ميدان إبراهيم باشا وتمثاله الجميل الذي يتوسّط الميدان.

ومن هنا بدأت الرحلة من مرفأ جديد غيّر من حياتنا جميعاً, وحدد لنا مسارنا في بحار الحياة المختلفة, ومما لاشك فيه أن الحديث سيبدأ من هنا بالضرورة إن ساقنا الحديث إلى الدور الذي قيض لنا أن نعيشه في حياة الأدب والأدباء.

فاروق خورشيد مجلة العربي نوفمبر 2000