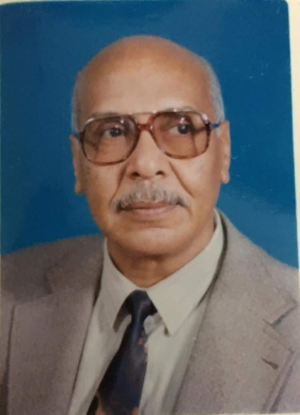

لفارق السن بيننا، كنت أنظر إلى الروائي السويسي الموطن محمد الراوي بوصفه الروائي الكبير الذي يجب أن أتعلم منه، واقتدي به، ولكني فؤجئت أنه يتلهف إلى رؤيتي والكلام معي والقراءة لي، وكأن هو الذي يتعلم مني.

وقتها فهمت الأمر على أنه نوع من التواضع الجميل.

الآن أفهم أن قيمة التفاعل عنده كانت أهم من قيمة الأستاذية.. فعلاقتنا بالأصغر منا سنا، ليست علاقة من طرف واحد، فبقدر ما نعطيهم نأخذ منهم، فالخبرة قد تحيلنا إلى ماكينات ، والحكمة قد تفضي إلى الموت ما لم تجدد نفسها.

لدى عشرات الأمثلة عن أدباء أغواهم مجد ما يكتبون، فعكفوا على أنفسهم ، فلا تراهم في ندوة، ولا على مقهى، ولا على صفحة فيس بوك، وإذا اهديت كتابا لواحد منهم، لا ترى على شفتيه ابتسامة، فقط تسمع عن كتبهم وجوائزهم الكبرى مثلهم.

ملاحظتي الفنية على هؤلاء، أنهم يكررون أنفسهم، فكل رواية جديدة، هي تأكيد لروايته الأولى، أو تنقيح لها. ومع الوقت نشبع منهم، ونتركهم في سلام كما تركونا.

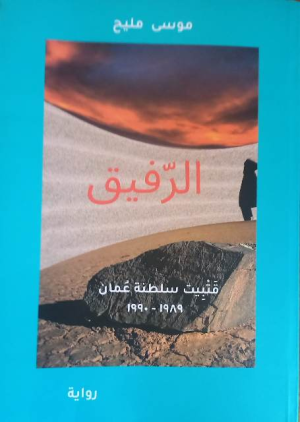

عندما قرأت ( الجد الأكبر منصور) لمحمد الراوي، أدهشني، كما عشت دهشات جديدة معه في ( الزهرة الصخرية، وتل القلزم) لكن أكثر ما أدهشني مقال له عن القبلة في مجلة طبيبك الخاص، التي حُرمنا منها الآن لا أعلم لماذا؟ غير أن نقابة الأطباء تحولت من نشر الوعي الطبي إلى منتدى للإخوان المسلمين.

غريب محمد الراوي، يكتب عن القبلة، والمراكز الحسية في الشفتين، الأقرب إلى المخ بفضل موصلات عصبية شديدة الرهافة والقدرة على إرسال والتقاط المشاعر والعواطف، إنها غريزة أنثوية الأصل، فأول شيء تفعله الأم هو أن تلمس وليدها بشفتيها، وتتشم رائحته. لكن المفاجأة، أننا نولد بنفس الغريزة، فأول وسائل الطفل للتعرف على العالم الخارجي، شفتيه.

المس باصبعك شفتي وليد، ستراه يحركها بحثا عن إصبعك، ليعرف كنه هذا الشيء الذي لمسه.

في أحد اللقاءات قال لي: إذا قالت امرأة لك، لا أريد منك غير حضن وقبلة، صدقها، ولا تكن غبيا وتطمع في أكثر من ذلك لأنك ستفقدها.

فهمت أن القبلة هي حاسة الاختبار الأهم عند الأنثى، فيمكنها أن تقرأ الرجل وكأنه كتاب مفتوح بين يديها.

ما تعلمته من محمد الراوي هو انفتاح حواسه على الحياة، ولم يفكر يوما أن يقوم معي بدور الأديب الكبير الذي يعلمني ماذا اقرأ، وكيف أكتب؟. بل قدرته على هدم حواجز السن بيننا، حتى صرنا صديقين. فتعلمت منه أكثر من أي أستاذ.

لم يكن البريد الأليكتروني متاحا بعد، لهذا كنا نتراسل بالبريد الورقي.

كانت رسائلنا تطول مع الوقت لتصل إلى سبع أو تسع صفحات، ثم تتحول إلى حوار، أو نوع من العصف الذهني المنفتح على كل المعارف والفنون

السؤال الذي يحيرني حتى الآن، لماذا انتهى عاشق الحياة إلى نوع من الاكتئاب والعزلة حتى مات في صمت؟

ربما كان متلهفا على قبلة الحياة، ولم يجد من يعطها له.

(بعد موته، ومن قبيل برو العتب، كرمته الهيئة العامية لقصور الثقافة بندوة تأبين)

وقتها فهمت الأمر على أنه نوع من التواضع الجميل.

الآن أفهم أن قيمة التفاعل عنده كانت أهم من قيمة الأستاذية.. فعلاقتنا بالأصغر منا سنا، ليست علاقة من طرف واحد، فبقدر ما نعطيهم نأخذ منهم، فالخبرة قد تحيلنا إلى ماكينات ، والحكمة قد تفضي إلى الموت ما لم تجدد نفسها.

لدى عشرات الأمثلة عن أدباء أغواهم مجد ما يكتبون، فعكفوا على أنفسهم ، فلا تراهم في ندوة، ولا على مقهى، ولا على صفحة فيس بوك، وإذا اهديت كتابا لواحد منهم، لا ترى على شفتيه ابتسامة، فقط تسمع عن كتبهم وجوائزهم الكبرى مثلهم.

ملاحظتي الفنية على هؤلاء، أنهم يكررون أنفسهم، فكل رواية جديدة، هي تأكيد لروايته الأولى، أو تنقيح لها. ومع الوقت نشبع منهم، ونتركهم في سلام كما تركونا.

عندما قرأت ( الجد الأكبر منصور) لمحمد الراوي، أدهشني، كما عشت دهشات جديدة معه في ( الزهرة الصخرية، وتل القلزم) لكن أكثر ما أدهشني مقال له عن القبلة في مجلة طبيبك الخاص، التي حُرمنا منها الآن لا أعلم لماذا؟ غير أن نقابة الأطباء تحولت من نشر الوعي الطبي إلى منتدى للإخوان المسلمين.

غريب محمد الراوي، يكتب عن القبلة، والمراكز الحسية في الشفتين، الأقرب إلى المخ بفضل موصلات عصبية شديدة الرهافة والقدرة على إرسال والتقاط المشاعر والعواطف، إنها غريزة أنثوية الأصل، فأول شيء تفعله الأم هو أن تلمس وليدها بشفتيها، وتتشم رائحته. لكن المفاجأة، أننا نولد بنفس الغريزة، فأول وسائل الطفل للتعرف على العالم الخارجي، شفتيه.

المس باصبعك شفتي وليد، ستراه يحركها بحثا عن إصبعك، ليعرف كنه هذا الشيء الذي لمسه.

في أحد اللقاءات قال لي: إذا قالت امرأة لك، لا أريد منك غير حضن وقبلة، صدقها، ولا تكن غبيا وتطمع في أكثر من ذلك لأنك ستفقدها.

فهمت أن القبلة هي حاسة الاختبار الأهم عند الأنثى، فيمكنها أن تقرأ الرجل وكأنه كتاب مفتوح بين يديها.

ما تعلمته من محمد الراوي هو انفتاح حواسه على الحياة، ولم يفكر يوما أن يقوم معي بدور الأديب الكبير الذي يعلمني ماذا اقرأ، وكيف أكتب؟. بل قدرته على هدم حواجز السن بيننا، حتى صرنا صديقين. فتعلمت منه أكثر من أي أستاذ.

لم يكن البريد الأليكتروني متاحا بعد، لهذا كنا نتراسل بالبريد الورقي.

كانت رسائلنا تطول مع الوقت لتصل إلى سبع أو تسع صفحات، ثم تتحول إلى حوار، أو نوع من العصف الذهني المنفتح على كل المعارف والفنون

السؤال الذي يحيرني حتى الآن، لماذا انتهى عاشق الحياة إلى نوع من الاكتئاب والعزلة حتى مات في صمت؟

ربما كان متلهفا على قبلة الحياة، ولم يجد من يعطها له.

(بعد موته، ومن قبيل برو العتب، كرمته الهيئة العامية لقصور الثقافة بندوة تأبين)