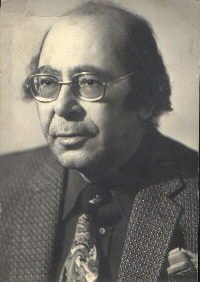

فجر الأول من ابريل، أسلم الروح الشاعر والفنان الكبير عبدالرحمن الخميسي، وذلك بعد أربعين يوماً من الصراع مع الموت في غرفة العناية المركزة، تلك كانت آخر معارك ذلك الفنان الشاعر الذي عاش حياته تتناهبه قضايا الوطن والتعبير الأدبي حتى قال: (عشت حياتي أدافع عن قيثارتي ولا أعزف ألحاني)، وكان كثيراً ما يردد: (إنني أشبه بفنان عازف، كلما أمسك قيثارته ليعزف لحناً، هاجموه، فينشغل بالدفاع عن قيثارته، دون أن يجد الوقت ليرثل أنغامه على هواه).

وقد كان الأستاذ حسين فهمي على حق، حين كتب في الأخبار أن الخميسي عاش حياته سائراً "في طريقيه الوعرين.. طريق الابداع وطريق الكفاح" .. ذلك أن إيمان الخميسي بالشعب وقضاياه، بحُريته ومستقبله، وبالتعبير الأدبي، كان إيماناً لا يحد، وكان الشعر يقوده إلى قضايا الوطن.. وكان الوطن يقوده إلى الشعر. ولعل الكلمة التالية، وهي مقتطفة من مقدمة كتابه "المكافحون" (صدر العام 1951) تكشف بوضوح عن ذلك الرابط بين الشاعر والموقف:

(على الكُتاب ان يحطموا أقلامهم إذا ألمت بالوطن النكبات ولم يشهر كل منهم براعه كالحسام يفلق به رؤوس الجائرين. عليهم أن يكسروا أقلامهم إذا لم يلبوا صرخة الوطن الجريح، ويجندوا هذه الأقلام ينفخون القوة منها في الأرواح، ويجعلوا صريرها دوياً متواصلاً في الضمائر والقلوب، ويمزقون وجه الظلمة والظالمين. وإذا كانت رسالة الكاتب هي الدعوة إلى الحق والحرية، فجدير به أن يدعو اليهما وأن يعمل على تحقيقها في وطنه. ومصر السخية العظيمة التي تجود على أبنائها بالخير والنعمة، مصر العروس الخضراء التي تتفتح العيون على سحرها وفتنتها، مصر التي توحي وتلهم وتزود الأرواح بكل معنى جليل رائع، مصر أمنا الرؤوم الوفية، مصر جديرة بأن نقدسها ما طلع الصباح وما جرى النيل، وما دبت في أجسادنا الحياة وخفقت بين صدورنا القلوب. وإذا هاب داعي الوطن فعلينا أن نخوض الهول والموت، وكل بما ملكت يداه: الجندي بسلاحه، والمناضل بدمه، والكاتب بقلمه".

ولد عبدالرحمن الخميسي في 11 نوفمبر 1920 في قرية منية النصر بمحافظة المنصورة، وكان أبوه "عبدالملك" فلاحاً مصرياً بسيطاً، وفقيراً، بينما كانت أمه عائشة أبوالحسن من بورسعيد، حضرية تقرأ الكتب وتستمع لمختلف ألوان الموسيقى. ولكن أبويه سرعان ما انفصلا، فعاش الخميسي طفلاً محروماً من حنان أمه في كنف أبيه الفقير، الذي أرسله إلى "الزرقا" ليدرس هناك وهو صبي صغير. وأرغمت الظروف القاسية الخميسي على العمل منذ صباه لكسب عيشه، فاشتغل في محل بقالة، ومحصل تذاكر في أوتوبيس، وممثلاً طوافاً في فرقة "المسيري" ومؤلفاً للأغاني، ومعلماً في المدارس الأهلية، ومصححاً بإحدى المطابع.

وأنهى الخميسين ما عرف حينذاك بـ "شهادة الثقافة العامة"، وهي ثانوية عامة دون سنة من التخصص. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة، لينام على الأرصفة، وفي المقاهي، وهي التجربة التي صاغها فيما بعد في قصته المعروفة "النوم" التي أشاد بها د. علي الراعي.

ولعل لظروف الحياة القاسية تلك دخل كبير في تعاطف الشاعر الحار مع قضايا الشعب وهمومه، ذلك التعاطف الذي لم ينطفئ لحظة فكبد الفنان الكثير من العناء.

في القاهرة، في أواخر الثلاثينات، بين حربين عالميتين، وفي ظروف الاضطراب الاقتصادي، وتحت وطأة الاحتلال الانجليزي، وبين مختلف التيارات الفكرية التي كانت تبحث لمصر عن وجهها، أعلن الخميسي عن مولده كشاعر كبير، ولد ولادة مبكرة وباهرة، بقصيدته "صرخة" التي دوى فيها صوته، باحثاً عن "ذات الشاعر" في مواجهة الشعر التقليدي:

ماذا تريد الزعزع النكباء

من راسخ أكتافه شهاءً ؟

تكسّر الأحداث تحت يمينه

وتميد من صرخاته الغبراءً

ويدك بالإيمان كل كريهة،

وتمل من أوصاله الأدواء..

ويمزّق الظلمات عن فجر له

فيه حياة عذبة ورجاءُ

ولم يكن الخميسي قد تجاوز الثامنة عشر – عام 1938 – حين كتب قصيدته (في الليل) التي قال عنها الراحل الكبير صلاح عبدالصبور "تأثرت بقصيدتين في مطلع حياتي، أحداهما كانت "في الليل"، ومطلع القصيدة المذكورة:

ماذا تريد الزعزع النكباء

من راسخ أكتافه شهاءً

تكسّر الأحداث تحت يمينه

وتميد من صرخاته الغبراءً

ويمزّق الظلمات عن فجر له

فيه حياة عذبة ورجاءُ

ويصف د. لويس عوض هذه القصيدة بأنها "من أروع ما نظم الشعراء في العربية في نجوى الليل ونجوى الحبيب البعيد". وقال عنها د. محمد مندور: "هذه القصيدة سخرتني عن نفسي فطربت وشعرت بها تجلو صدأ روحي".

وهكذا ولد الخيسي كشاعر في رحاب المدرسة الرومانسية الجديدة حينذاك، ولكنه وسط الثراء الفاحش الذي جاور الفقر الصارخ في تلك السنوات، سرعان ما نفض عنه تهويمات الرومانسية وتقديسها للذات المفردة المعذبة وانصرافها عن جراح الواقع ونيرانه، ومضى مع عدد من أبناء جيله يشق طريق الرومانسية الثورية.

وفي غمار الحرب العالمية الثانية، أدرك الشاعر أن المعركة الأساسية لابد أن تكون ضد المحور الفاشي، النازي، الذي لو قيض له أن ينتصر لجعل بلدان الأرض أفراناً للموت، وغرفاً للاختناق بالغاز، وأخذ الخميسي من محطة اذاعة الشرق الأدنى بيافا، يشارك في فضح النازية، بصوته العريض الذي أطلقوا عليه: "الصوت الذهبي".

وحين وضعت الحرب أوزارها، عاد الشاعر إلى القاهرة، ليستقر في جريدة "المصري" – صوت حزب الوفد حينذاك – لينهض بدوره في النضال ضد الاقطاع والملكية والاستعمار الانجليزي، بالمقال، والقصة القصيرة، والرمز والايحاء. وكان يكتب باباً يومياً ثابتاً تحت عنوان: "من الأعماق" فأصبح واحداً من أشهر الصحفيين المصريين. وعلى صفحات المصري نشر الخميسي قصصه ورواياته غير المعروفة الآن، والتي لم تضمها دفتا كتاب، مثل رواية :"الساق الأخرى".

وفي النصف الثاني من الأربعينات، تحدد واتضح موقف الكاتب من مختلف التيارات الفكرية والسياسية التي عجت بها مصر حينذاك، فقد انضم بقوة إلى معسكر القوى الديمقراطية والجماهير الكادحة، وخرجت إلى النور مجموعات قصصه: "صيحات الشعب"، و" لن تموت"، و "رياح ونيران"، و "من الأعماق" وصورت كلها صفحات من شقاء الشعب، وآلامه، وشوقه وتطلعه للحرية والاستقلال.

وقد أشار الخميسي – في أكثر من مصدر – إلى اثنين من الرواد تركا فيه أثراً كبيراً هما: سلامة موسى، والشاعر خليل مطران. وقد اكتسب الأديب الراحل شهرة كبيرة حين أعاد صياغة " ألف ليلة وليلة " بعنوان: "ألف ليلة وليلة الجديدة" وكانت تنشر تباعاً في جريدة المصري، كما عكف على ترجمة الكثير من أشعار "وردت وورث" من الإنجليزية إلى العربية وغيره من الشعراء، وأقاصيص جي دي موباسان وأنطون تشيخوف وغيرهما. واشترك الخميسي في تلك الفترة مع د. لويس عوض في انشاء جمعية "محبي الموسيقى السيمفونية" في جامعة القاهرة (جامعة فؤاد) حينذاك وانعكس ذلك التطور الفكري على شِعر الخميسي الذي أخذ يتطور حينذاك – على حد قول د. لويس عوض – : " من شعر الوجدان الخاص إلى شعر الوجدان العام" ولعل قصيدته "مصر" التي كتبها عام 1945 هي أول علامات ذلك التحول الهام والانتقال من الوجدان الرومانسي الخاص إلى الوجدان العام وهموم الكفاح الوطني، وتتسع رؤية الشاعر الوطنية العربية فيغني للثورة في العالم العربي (قصيدة علي عبداللطيف الثائر السوداني الذي أعدمته قوى الاحتلال الانجليزي)، وغير ذلك (غنوة للعراق).

ويتزايد ارتباط الشاعر بالحركة الوطنية ونضالها المتصاعد فيعرض في كتابه "المكافحون" صفحات من تاريخ وحياة المكافحين المصريين أمثال عبدالله النديم وغيره، وتتعمق صلاته مع فصائل الكفاح المسلح في قناة السويس.

ولم يهتم الخميسي بجمع قصائده في ديوان لسنوات طويلة، وعلى الرغم من أنه بدأ شاعراً، إلا أن ديوانه الأول "أشواق انسان" صدر عام 1958 فقط، متضمناً عدداً من أروع قصائده مثل "أبوالقاسم الشابي" وغيرها، حتى كتب د. محمد مندور عنه: "ذلك الديوان حدث ومتعة في حياتنا الروحية"، ثم تتالت دواوينه: "دموع ونيران"، و "ديوان الخميسي"، وصدر أول دواوينه في أولى سنوات الغربة (عام 1972) وهو ديوان: "إني أرفض"، ثم : "مصر الحب والثورة" (عام1980).

كانت المجموعة القصصية: "أمينة وقصص أخرى" هي آخر ماكتبه الفنان الراحل في القصة، وصدرت عام 1966. ويعتبر الباحث المعروف د. سيد حامد النساج أن قصص الخميسي تمثل علامة على طريق تطور القصة المصرية القصيرة فيفرد لها باباً في كتابه: "اتجاهات القصة المصرية القصيرة".

والملاحظ أن أبطال أغلب قصص الخميسي هم أبناء الشعب الكادحين، والبسطاء، الذين تتحطم آمالهم في الحب والطمأنينة والحياة الكريمة تحت وطأة القسوة الاجتماعية، ويتناول د. علي الراعي مجموعة "أمينة وقصص أخرى" بالتحليل في مقالته: "الخميسي الفنان والإنسان" فيقول عن أبطال تلك القصص: "يجد عبدالرحمن الخميسي هذه النماذج كلها حوله، فيحزن لها، ويكتب عنها. ولا يملك إلا أن يكون أميناً لنفسه وفنه فيسجل هزائمها واحدة واحدة، ومن هنا نجد معظم أبطاله يتحطمون... غير أننا إذا أمعنا النظر في حقيقة هذه الهزائم لوجدنا أنها تصبح على المدى البعيد هزائم مؤقتة. إنها تصيب الأفراد، لكنها لا تصل إلى روح الإنسان ككل.. إننا نحس في كل قصة أن فرداً واحداً يهزم، ولكن بعد أن يكافح طويلاً في سبيل الإنتصار، فينقذ بهذا شرف الانسان مما هو أسوأ من الهزيمة، ألا وهو القبول بالأمر الواقع وبهذا تصبح هزائم الأفراد فيقصص الخميسي انتصاراً عاماً للإنسان".

وقد دفع شاعرنا ضريبة مواقفه، فطارده البوليس السياسي زمن الملك المخلوع، حتى اختبأ في الاسكندرية شهوراً طويلة عند أحد كتاب الأغاني، وكان يكتب له الأغاني لتخرج باسمه، لقاء سقف من الطمأنينة. وفيما بعد، مع قيام ثورة يوليو، وفي عنفوانها، وسنواتها الأولى الحافلة بالصراع، يمكث الشاعر ثلاث سنوات معتقلاً من 1953 حتى 1956.

ويخرج الخميسي من سنوات الاعتقال، ليعاود نشاطه صحفياً لا معا في جريدة الجمهورية، ولا يقتصر نشاطه على الشعر والقصة والصحافة، بل يمتد إلى السينما، فيقوم بإخراج أول افلامه: "الجزاء" ثم "عائلات محترمة"، و "الحب والثمن"، وأخيراً: "زهرة البنفسج" الذي لم يتح للفنان متعدد المواهب أن يراه، إذ شملته حملة اضطهاد الكُتاب والمثقفين التي بدأت في السبعينات، كذلك قام الخميسي في الستينات بكتابة إحدى أشهر التمثيليات الإذاعية الشعبية وهي "حسن ونعيمة" التي استلهم فيها القصة الشعبية المعروفة، وأصبح للشعب المصري قصة حب مستمدة من تراثه، بدلاً من "روميو وجولييت"، حب يصور انتصار أنبل المشاعر، وصراعها ضد الاقطاع والتخلف.

وقام الشاعر بتأليف "الاوبريت الغنائي" فكتب "مهر العروسة" عن تأميم قناة السويس ولحنها الموسيقي المعروف بليغ حمدي، وقدمت في دار الأوبرا لشهور، كما عرب أوبريت: "الأرملة الطروب" من الفرنسية وهي ترجمة من نوع خاص تتطابق فيها الكلمات العربية مع الكلمات والألحان الأصلية.

وفي منتصف الستينات أنشأ الأديب المناضل فرقة مسرحية، جاب بها محافظات الجمهورية، وقدمت الفرقة ثلاث مسرحيات من تأليفه واخراجه هي: "القسط الأخير"، و "الحبة قبة"، و "حياة وحياة"، كما قدمت مسرحية "عزبة بنايوتي" تأليف محمود السعدني، ومسرحية "نجفة بولاق" تأليف عبدالرحمن شوقي. ويبدو أن كل تلك الألوان من الفنون لم تكف الفنان الذي قال عنه يوسف ادريس أنه كان يعب من الحياة عبا، فألف قطعا موسيقية وطبعها في اسطوانات وهي: "رقصة افريقية"، و "هند" وغيرها.

ولعل ما سبق، يكشف لنا عن دور الشاعر والفنان في تلك الشخصية الفريدة التي رثتها أقلام كبار الكُتاب بمصر، ولكن الخميسي لم يكن كل ذلك فحسب، فقد عرفت أجيال الحركة الوطنية في عبدالرحمن الخميسي، منذ الأربعينات، شخصية لا تنفصل لحظة عن قضايا وهموم الكفاح الوطني، وهكذا شارك الخميسي في تأسيس مجلس السلام المصري، وجمعية الصداقة المصرية السوفيتية، كما كان الراحل الكبير أحد الوجوه البارزة في منظمة التضامن الافرو-أسوي.

وحينما صدر في السبعينات قرار بتجريد الخميسي من حقوقه السياسية، ووضعه تحت الحراسة، لم تجد اللجنة التي قصدت بيته شيئاً في بيته يستحق التسجيل أو الحراسة ! لم تجد سوى بقايا أنفاس الشاعر المطارد، وبقايا كتبه.

ويروي من رأى الخميسي في أيامه الأخيرة أنه ظل قادراً – حتى اللحظات الأخيرة – على إطلاق ضحكته المجلجلة في وجه الداء العضال، والغربة. لقد عاد الخميسي إلى وطنه دون أن يبدل شيئاً من رؤاه الفكرية والانسانية والفنية للحياة، لقد تبدل شكله فحسب، مرتدياً صورة الموت .. ولكن حياة وابداع ذلك الشاعر ستبقى كما أراد لها محفورة على جدران مصر، وفي نفوس محبيه، أليس هو القائل:

كسروا براعى ولكني، حفرت على جدران مصر أناشيدي بأظافري، دمي هنا لك مسكوب فإن طمسوا حروفه أج في الظلماء كالنار، وحيث هم صلبونا، كلما بزغت شمس رأى الناس فيها لون أشعاري !

مجلة القاهرة – يونيو 1987

وقد كان الأستاذ حسين فهمي على حق، حين كتب في الأخبار أن الخميسي عاش حياته سائراً "في طريقيه الوعرين.. طريق الابداع وطريق الكفاح" .. ذلك أن إيمان الخميسي بالشعب وقضاياه، بحُريته ومستقبله، وبالتعبير الأدبي، كان إيماناً لا يحد، وكان الشعر يقوده إلى قضايا الوطن.. وكان الوطن يقوده إلى الشعر. ولعل الكلمة التالية، وهي مقتطفة من مقدمة كتابه "المكافحون" (صدر العام 1951) تكشف بوضوح عن ذلك الرابط بين الشاعر والموقف:

(على الكُتاب ان يحطموا أقلامهم إذا ألمت بالوطن النكبات ولم يشهر كل منهم براعه كالحسام يفلق به رؤوس الجائرين. عليهم أن يكسروا أقلامهم إذا لم يلبوا صرخة الوطن الجريح، ويجندوا هذه الأقلام ينفخون القوة منها في الأرواح، ويجعلوا صريرها دوياً متواصلاً في الضمائر والقلوب، ويمزقون وجه الظلمة والظالمين. وإذا كانت رسالة الكاتب هي الدعوة إلى الحق والحرية، فجدير به أن يدعو اليهما وأن يعمل على تحقيقها في وطنه. ومصر السخية العظيمة التي تجود على أبنائها بالخير والنعمة، مصر العروس الخضراء التي تتفتح العيون على سحرها وفتنتها، مصر التي توحي وتلهم وتزود الأرواح بكل معنى جليل رائع، مصر أمنا الرؤوم الوفية، مصر جديرة بأن نقدسها ما طلع الصباح وما جرى النيل، وما دبت في أجسادنا الحياة وخفقت بين صدورنا القلوب. وإذا هاب داعي الوطن فعلينا أن نخوض الهول والموت، وكل بما ملكت يداه: الجندي بسلاحه، والمناضل بدمه، والكاتب بقلمه".

ولد عبدالرحمن الخميسي في 11 نوفمبر 1920 في قرية منية النصر بمحافظة المنصورة، وكان أبوه "عبدالملك" فلاحاً مصرياً بسيطاً، وفقيراً، بينما كانت أمه عائشة أبوالحسن من بورسعيد، حضرية تقرأ الكتب وتستمع لمختلف ألوان الموسيقى. ولكن أبويه سرعان ما انفصلا، فعاش الخميسي طفلاً محروماً من حنان أمه في كنف أبيه الفقير، الذي أرسله إلى "الزرقا" ليدرس هناك وهو صبي صغير. وأرغمت الظروف القاسية الخميسي على العمل منذ صباه لكسب عيشه، فاشتغل في محل بقالة، ومحصل تذاكر في أوتوبيس، وممثلاً طوافاً في فرقة "المسيري" ومؤلفاً للأغاني، ومعلماً في المدارس الأهلية، ومصححاً بإحدى المطابع.

وأنهى الخميسين ما عرف حينذاك بـ "شهادة الثقافة العامة"، وهي ثانوية عامة دون سنة من التخصص. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة، لينام على الأرصفة، وفي المقاهي، وهي التجربة التي صاغها فيما بعد في قصته المعروفة "النوم" التي أشاد بها د. علي الراعي.

ولعل لظروف الحياة القاسية تلك دخل كبير في تعاطف الشاعر الحار مع قضايا الشعب وهمومه، ذلك التعاطف الذي لم ينطفئ لحظة فكبد الفنان الكثير من العناء.

في القاهرة، في أواخر الثلاثينات، بين حربين عالميتين، وفي ظروف الاضطراب الاقتصادي، وتحت وطأة الاحتلال الانجليزي، وبين مختلف التيارات الفكرية التي كانت تبحث لمصر عن وجهها، أعلن الخميسي عن مولده كشاعر كبير، ولد ولادة مبكرة وباهرة، بقصيدته "صرخة" التي دوى فيها صوته، باحثاً عن "ذات الشاعر" في مواجهة الشعر التقليدي:

ماذا تريد الزعزع النكباء

من راسخ أكتافه شهاءً ؟

تكسّر الأحداث تحت يمينه

وتميد من صرخاته الغبراءً

ويدك بالإيمان كل كريهة،

وتمل من أوصاله الأدواء..

ويمزّق الظلمات عن فجر له

فيه حياة عذبة ورجاءُ

ولم يكن الخميسي قد تجاوز الثامنة عشر – عام 1938 – حين كتب قصيدته (في الليل) التي قال عنها الراحل الكبير صلاح عبدالصبور "تأثرت بقصيدتين في مطلع حياتي، أحداهما كانت "في الليل"، ومطلع القصيدة المذكورة:

ماذا تريد الزعزع النكباء

من راسخ أكتافه شهاءً

تكسّر الأحداث تحت يمينه

وتميد من صرخاته الغبراءً

ويمزّق الظلمات عن فجر له

فيه حياة عذبة ورجاءُ

ويصف د. لويس عوض هذه القصيدة بأنها "من أروع ما نظم الشعراء في العربية في نجوى الليل ونجوى الحبيب البعيد". وقال عنها د. محمد مندور: "هذه القصيدة سخرتني عن نفسي فطربت وشعرت بها تجلو صدأ روحي".

وهكذا ولد الخيسي كشاعر في رحاب المدرسة الرومانسية الجديدة حينذاك، ولكنه وسط الثراء الفاحش الذي جاور الفقر الصارخ في تلك السنوات، سرعان ما نفض عنه تهويمات الرومانسية وتقديسها للذات المفردة المعذبة وانصرافها عن جراح الواقع ونيرانه، ومضى مع عدد من أبناء جيله يشق طريق الرومانسية الثورية.

وفي غمار الحرب العالمية الثانية، أدرك الشاعر أن المعركة الأساسية لابد أن تكون ضد المحور الفاشي، النازي، الذي لو قيض له أن ينتصر لجعل بلدان الأرض أفراناً للموت، وغرفاً للاختناق بالغاز، وأخذ الخميسي من محطة اذاعة الشرق الأدنى بيافا، يشارك في فضح النازية، بصوته العريض الذي أطلقوا عليه: "الصوت الذهبي".

وحين وضعت الحرب أوزارها، عاد الشاعر إلى القاهرة، ليستقر في جريدة "المصري" – صوت حزب الوفد حينذاك – لينهض بدوره في النضال ضد الاقطاع والملكية والاستعمار الانجليزي، بالمقال، والقصة القصيرة، والرمز والايحاء. وكان يكتب باباً يومياً ثابتاً تحت عنوان: "من الأعماق" فأصبح واحداً من أشهر الصحفيين المصريين. وعلى صفحات المصري نشر الخميسي قصصه ورواياته غير المعروفة الآن، والتي لم تضمها دفتا كتاب، مثل رواية :"الساق الأخرى".

وفي النصف الثاني من الأربعينات، تحدد واتضح موقف الكاتب من مختلف التيارات الفكرية والسياسية التي عجت بها مصر حينذاك، فقد انضم بقوة إلى معسكر القوى الديمقراطية والجماهير الكادحة، وخرجت إلى النور مجموعات قصصه: "صيحات الشعب"، و" لن تموت"، و "رياح ونيران"، و "من الأعماق" وصورت كلها صفحات من شقاء الشعب، وآلامه، وشوقه وتطلعه للحرية والاستقلال.

وقد أشار الخميسي – في أكثر من مصدر – إلى اثنين من الرواد تركا فيه أثراً كبيراً هما: سلامة موسى، والشاعر خليل مطران. وقد اكتسب الأديب الراحل شهرة كبيرة حين أعاد صياغة " ألف ليلة وليلة " بعنوان: "ألف ليلة وليلة الجديدة" وكانت تنشر تباعاً في جريدة المصري، كما عكف على ترجمة الكثير من أشعار "وردت وورث" من الإنجليزية إلى العربية وغيره من الشعراء، وأقاصيص جي دي موباسان وأنطون تشيخوف وغيرهما. واشترك الخميسي في تلك الفترة مع د. لويس عوض في انشاء جمعية "محبي الموسيقى السيمفونية" في جامعة القاهرة (جامعة فؤاد) حينذاك وانعكس ذلك التطور الفكري على شِعر الخميسي الذي أخذ يتطور حينذاك – على حد قول د. لويس عوض – : " من شعر الوجدان الخاص إلى شعر الوجدان العام" ولعل قصيدته "مصر" التي كتبها عام 1945 هي أول علامات ذلك التحول الهام والانتقال من الوجدان الرومانسي الخاص إلى الوجدان العام وهموم الكفاح الوطني، وتتسع رؤية الشاعر الوطنية العربية فيغني للثورة في العالم العربي (قصيدة علي عبداللطيف الثائر السوداني الذي أعدمته قوى الاحتلال الانجليزي)، وغير ذلك (غنوة للعراق).

ويتزايد ارتباط الشاعر بالحركة الوطنية ونضالها المتصاعد فيعرض في كتابه "المكافحون" صفحات من تاريخ وحياة المكافحين المصريين أمثال عبدالله النديم وغيره، وتتعمق صلاته مع فصائل الكفاح المسلح في قناة السويس.

ولم يهتم الخميسي بجمع قصائده في ديوان لسنوات طويلة، وعلى الرغم من أنه بدأ شاعراً، إلا أن ديوانه الأول "أشواق انسان" صدر عام 1958 فقط، متضمناً عدداً من أروع قصائده مثل "أبوالقاسم الشابي" وغيرها، حتى كتب د. محمد مندور عنه: "ذلك الديوان حدث ومتعة في حياتنا الروحية"، ثم تتالت دواوينه: "دموع ونيران"، و "ديوان الخميسي"، وصدر أول دواوينه في أولى سنوات الغربة (عام 1972) وهو ديوان: "إني أرفض"، ثم : "مصر الحب والثورة" (عام1980).

كانت المجموعة القصصية: "أمينة وقصص أخرى" هي آخر ماكتبه الفنان الراحل في القصة، وصدرت عام 1966. ويعتبر الباحث المعروف د. سيد حامد النساج أن قصص الخميسي تمثل علامة على طريق تطور القصة المصرية القصيرة فيفرد لها باباً في كتابه: "اتجاهات القصة المصرية القصيرة".

والملاحظ أن أبطال أغلب قصص الخميسي هم أبناء الشعب الكادحين، والبسطاء، الذين تتحطم آمالهم في الحب والطمأنينة والحياة الكريمة تحت وطأة القسوة الاجتماعية، ويتناول د. علي الراعي مجموعة "أمينة وقصص أخرى" بالتحليل في مقالته: "الخميسي الفنان والإنسان" فيقول عن أبطال تلك القصص: "يجد عبدالرحمن الخميسي هذه النماذج كلها حوله، فيحزن لها، ويكتب عنها. ولا يملك إلا أن يكون أميناً لنفسه وفنه فيسجل هزائمها واحدة واحدة، ومن هنا نجد معظم أبطاله يتحطمون... غير أننا إذا أمعنا النظر في حقيقة هذه الهزائم لوجدنا أنها تصبح على المدى البعيد هزائم مؤقتة. إنها تصيب الأفراد، لكنها لا تصل إلى روح الإنسان ككل.. إننا نحس في كل قصة أن فرداً واحداً يهزم، ولكن بعد أن يكافح طويلاً في سبيل الإنتصار، فينقذ بهذا شرف الانسان مما هو أسوأ من الهزيمة، ألا وهو القبول بالأمر الواقع وبهذا تصبح هزائم الأفراد فيقصص الخميسي انتصاراً عاماً للإنسان".

وقد دفع شاعرنا ضريبة مواقفه، فطارده البوليس السياسي زمن الملك المخلوع، حتى اختبأ في الاسكندرية شهوراً طويلة عند أحد كتاب الأغاني، وكان يكتب له الأغاني لتخرج باسمه، لقاء سقف من الطمأنينة. وفيما بعد، مع قيام ثورة يوليو، وفي عنفوانها، وسنواتها الأولى الحافلة بالصراع، يمكث الشاعر ثلاث سنوات معتقلاً من 1953 حتى 1956.

ويخرج الخميسي من سنوات الاعتقال، ليعاود نشاطه صحفياً لا معا في جريدة الجمهورية، ولا يقتصر نشاطه على الشعر والقصة والصحافة، بل يمتد إلى السينما، فيقوم بإخراج أول افلامه: "الجزاء" ثم "عائلات محترمة"، و "الحب والثمن"، وأخيراً: "زهرة البنفسج" الذي لم يتح للفنان متعدد المواهب أن يراه، إذ شملته حملة اضطهاد الكُتاب والمثقفين التي بدأت في السبعينات، كذلك قام الخميسي في الستينات بكتابة إحدى أشهر التمثيليات الإذاعية الشعبية وهي "حسن ونعيمة" التي استلهم فيها القصة الشعبية المعروفة، وأصبح للشعب المصري قصة حب مستمدة من تراثه، بدلاً من "روميو وجولييت"، حب يصور انتصار أنبل المشاعر، وصراعها ضد الاقطاع والتخلف.

وقام الشاعر بتأليف "الاوبريت الغنائي" فكتب "مهر العروسة" عن تأميم قناة السويس ولحنها الموسيقي المعروف بليغ حمدي، وقدمت في دار الأوبرا لشهور، كما عرب أوبريت: "الأرملة الطروب" من الفرنسية وهي ترجمة من نوع خاص تتطابق فيها الكلمات العربية مع الكلمات والألحان الأصلية.

وفي منتصف الستينات أنشأ الأديب المناضل فرقة مسرحية، جاب بها محافظات الجمهورية، وقدمت الفرقة ثلاث مسرحيات من تأليفه واخراجه هي: "القسط الأخير"، و "الحبة قبة"، و "حياة وحياة"، كما قدمت مسرحية "عزبة بنايوتي" تأليف محمود السعدني، ومسرحية "نجفة بولاق" تأليف عبدالرحمن شوقي. ويبدو أن كل تلك الألوان من الفنون لم تكف الفنان الذي قال عنه يوسف ادريس أنه كان يعب من الحياة عبا، فألف قطعا موسيقية وطبعها في اسطوانات وهي: "رقصة افريقية"، و "هند" وغيرها.

ولعل ما سبق، يكشف لنا عن دور الشاعر والفنان في تلك الشخصية الفريدة التي رثتها أقلام كبار الكُتاب بمصر، ولكن الخميسي لم يكن كل ذلك فحسب، فقد عرفت أجيال الحركة الوطنية في عبدالرحمن الخميسي، منذ الأربعينات، شخصية لا تنفصل لحظة عن قضايا وهموم الكفاح الوطني، وهكذا شارك الخميسي في تأسيس مجلس السلام المصري، وجمعية الصداقة المصرية السوفيتية، كما كان الراحل الكبير أحد الوجوه البارزة في منظمة التضامن الافرو-أسوي.

وحينما صدر في السبعينات قرار بتجريد الخميسي من حقوقه السياسية، ووضعه تحت الحراسة، لم تجد اللجنة التي قصدت بيته شيئاً في بيته يستحق التسجيل أو الحراسة ! لم تجد سوى بقايا أنفاس الشاعر المطارد، وبقايا كتبه.

ويروي من رأى الخميسي في أيامه الأخيرة أنه ظل قادراً – حتى اللحظات الأخيرة – على إطلاق ضحكته المجلجلة في وجه الداء العضال، والغربة. لقد عاد الخميسي إلى وطنه دون أن يبدل شيئاً من رؤاه الفكرية والانسانية والفنية للحياة، لقد تبدل شكله فحسب، مرتدياً صورة الموت .. ولكن حياة وابداع ذلك الشاعر ستبقى كما أراد لها محفورة على جدران مصر، وفي نفوس محبيه، أليس هو القائل:

كسروا براعى ولكني، حفرت على جدران مصر أناشيدي بأظافري، دمي هنا لك مسكوب فإن طمسوا حروفه أج في الظلماء كالنار، وحيث هم صلبونا، كلما بزغت شمس رأى الناس فيها لون أشعاري !

مجلة القاهرة – يونيو 1987