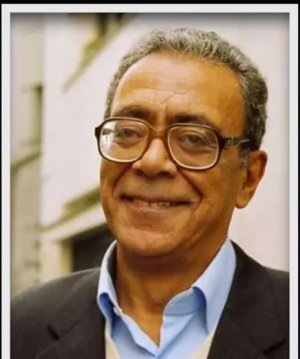

وُلِد الروائي المغربي المعبِّر بالفرنسية، محمَّد لفتح، في مدينة سطات (قرب الدار البيضاء)، سنة 1946، وتابع تعليمه الثانوي في الدار البيضاء حيث ستشاء الصدف أن يكون أستاذه في مادّة الفلسفة، في ثانوية محمَّد الخامس، هو إدمون عمران المالح الذي سيسطع نجمه في سماء الرواية، في وقت لاحق.

واصل لفتح اليافع دراسته الجامعية حتى حصل على إجازة في علوم الرياضيات، أي في مجال، هو أبعد ما يكون عن الذائقة الأدبية، وبعد أن تنازل عن رغبته في أن يكون طيّاراً، كما كان يحلم في صباه، قرَّر الرحيل إلى فرنسا للتسجيل في مدرسة للهندسة، حيث اختار التخصُّص في الأشغال العمومية. وقد صادف هذا الانتقال أحداث مايو/أيار، 1968 الشهيرة، فشهد لفتح الغليان السياسي، والاجتماعي، بل انخرط فيه، قلباً وقالباً، بحكم ميوله اليسارية الموروثة عن تجربته المريرة خلال أحداث الدار البيضاء في مارس، 1965 . في هذا المناخ الصعب، سيلتقي لفتح بزوجته الفرنسية (ميشال) التي ستنجب له ابنته (نزهة)، وهما المرأتان اللتان سيكون لهما شأن في تجربته الكتابية، (سلباً، وإيجاباً)، كما سنرى.

بعد ذلك، سيقرِّر لفتح التخلَّي عن دراسة الهندسة، وينتهي بالحصول على شهادة في البرمجة الرقمية، قبل أن يشدّ الرحال إلى المغرب، ليعمل في العديد من المؤسَّسات البنكية والمالية، التي لم تسعفه ميوله الطبيعية على المكوث فيها طويلاً؛ لأن مزاجه الأدبي سيقوده- تدريجياً- إلى الابتعاد عن ذلك الميدان، والاتِّجاه نحو الصحافة(الصحافة الثقافية،تحديداً) حيث ستتبلور اهتماماته الكتابية لتظلّ موزعة بين الحقل الأدبي، والنشاط الإعلامي.

ومن جملة الأشياء ذات الدلالة، أنه سيكتب، وهو يافع، في قسم البكالوريا، نصّاً سردياً طويلاً في موضوع عاطفي، عَرَضه- بوصفه رواية- على أستاذه الفرنسي، ليمدّه برأيه فيه، غير أن هذا الأخير سيأخذ المخطوطة في رحلته إلى بلده التي لن يعود منها أبداً؛ وبذلك تضيع- إلى الأبد- أوَّل محاولة للكاتب الطموح الذي كان يهجع داخله، وتجهز على قطاع حيوي من رغبته في أن يصير مؤلِّفاً مشهوراً.

غير أنه لم يترك هذا الشعور المحبط يستولي على كيانه، بل انصرف- خلال الفترات اللاحقة- إلى رعاية مواهبه الأدبية، ومواصلة القراءة والكتابة، بوتيرة منتظمة، وإن زهد في النشر العمومي، إلى أن هلَّت التسعينيات، والتقى في باريس بأستاذه القديم عمران المالح، فاستودعه رواية كان قد فرغ لتوّه من تحريرها، وخلع عليها عنواناً مثيراً هو «آنسات نوميديا».قرأ الأستاذ الرواية، واقتنع- فوراً- بالقيمة الأدبية التي تنطوي عليها، ومن حسن الصدف أن هذا الأخير، كانت له، في تلك الفترة، علاقة صداقة بفرنسية تدير داراً للنشر (لوب/ الفجر)، اقتنعت، هي الأخرى، بالعمل، وتولّت طبعه بلا انتظار، غير أنه- لأمر ما- لم ينتشر هذا الكتاب في أوساط القرّاء إلّا في حدود جدّ ضيقة- ربَّما- لأنه لم يحظَ بتوزيع ملائم، في أعقاب خلاف نشبَ بين المؤلِّف والناشرة.

ويتّفق النقّاد على أن هذه الرواية البكر تتأكَّد فيها المعالم الأساسية لأسلوب في الكتابة، سوف يحافظ عليه المؤلِّف محمَّد لفتح في جميع أعماله السردية، ويقع هذا الأسلوب في منطقة وسطى بين الواقعية الانتقادية التي ترفع شعار الإدانة لكلّ ما هو فجّ وقبيح في المجتمع، والالتزام بمواجهة قوى المحافظة والخذلان التي تكبّله وتشدّه إلى الوراء، و- من جهة أخرى- محاولة التبشير بجمالية تعبيرية جديدة تمتزج فيها الرقّة الأكثر تفتُّحاً مع الوصف الأكثر عنفاً، واستعمال لغة حسّاسة ودقيقة تمنح للمعنى مدلولاً لاذعاً يوقظ الضمائر الغارقة في سباتها، ويقلق سكونها بالأسئلة المحرجة حول الحياة والوجود.

في جميع الأحوال، إن ما أثار انتباه المتتبّعين هو أن لفتح الذي جاء إلى الرواية متأخِّراً (بعد أن بلغ السادسة والأربعين من عمره، وهو في ذلك يشبه أستاذه المالح) قد واصل الكتابة بغزارة وانتظام، في صمت تامّ، مع إصراره الغريب على عدم شغل نفسه بهاجس نشر نصوصه في أيّ مستوى من المستويات.

لقد اقتحم لفتح المشهد الأدبي الفرانكوفوني في المغرب على حين غرّة، ودون ضجيج يُذكَر، وصارت له مكانة مرموقة بين الكتّاب المغاربة المعبِّرين بالفرنسية، وذلك في أعقاب واقعة جديرة بأن تروى.

حدث أن تعرَّف الكاتب المغربي سليم الجاي، برواية لفتح الأولى المذكورة آنفاً «آنسات نوميديا»، عندما كان يعدّ كتابه «معجم الكتّاب المغاربة»، بين سنتَيْ 2004 و2005، ولم يستطع كتم حماسه لهذا العمل الاستثنائي، فأعلن إعجابه به، بقوّة، عندما استضافه الإعلامي عمر سليم في برنامجه الأدبي، على القناة المغربية الثانية (2 M) بمناسبة صدور معجمه المذكور.. وقد صادف أن شاهد محمَّد لفتح الحلقة شخصياً، وكان يقطن، حينئذ، في القاهرة، فاتَّصل بابنته نزهة، المقيمة في الضاحية الباريسية، ودعاها إلى الاتِّصال بهذا (الزميل المتحمّس)، وتمكينه من مجموع مخطوطاته التي ظلَّت قابعة في رفوف بيت الزوجية منذ بداية التسعينيات، مؤمّلاً أن يحالفه الحظّ فيجد لها ناشراً يقبل خوض مغامرة طرحها في المكتبات.

وقد تمكَّنت نزهة من اللقاء بسليم الجاي، في معهد العالم العربي في باريس، وأبلغته رغبة والدها في أن يتولَّى نشر أعماله الثمانية، وهو- بدوره- ما لم يتأخَّر عن القيام بذلك، دون إبطاء، عن طريق الاتِّصال بدار النشر (لاديفيرانس: الاختلاف) التي رحَّبت بالمشروع، وباشرت تحقيقه والكاتب على قيد الحياة، ابتداءً من 2006، بادئة بإعادة نشر رواية «آنسات نوميديا» متبوعة برواية «سعادة النسيان»، والمجموعة القصصية «زهرة في الليل»، ثم رواية «عنبر أو تحوُّلات الحبّ»، ثم، في سنة 2007، نشرت له رواية «طفل من رخام» والمجموعة القصصية «شهيد من زماننا»، ثم أصدرت، في مستهلّ سنة 2009 أي بعد وفاة المؤلّف، كتابين آخرين هما: «يوم فينوس»، و«سقوط لانهائي»، و- أخيراً- تُتَوَّج هذه التجربة بنشر روايته «المعركة الأخيرة للقبطان نعمت» التي أثارت أكبر قدر من الضجيج والجدل، في كثير من الأوساط.

والخلاصة، من جميع هذه الوقائع، أن لفتح قد قضى حياته يؤلِّف روايات وقصصاً محكوماً عليها ألّا تظهر إلا بعد وفاته، وهو- خلال كلّ ذلك- كان يجد الشجاعة الكافية للإبداع غير أنه كان عاجزاً عن التوافق مع متطلَّبات الناشرين، وانتهى بأن زهد- تماماً- في تلك العملية التقنية المعقَّدة، وإن كانت ضرورية لجميع المشتغلين بالكتابة والتعبير.

وعلاوةً على ذلك، يؤكِّد رفاقه والباحثون في سيرته (خاصّةً صديقه الكاتب عبد الله بيضا) أن مخطوطات كثيرة للمؤلِّف ماتزال تنتظر النشر إلى اليوم، وهي من أنواع متعدِّدة، فهناك مجموعة قصصية بعنوان «تأمّل الشجرة»، يصوغ فيها الكاتب، عبر عشر قصص، ما علق في ذهنه من ذكريات حياته وانطباعاته أو تأمُّلاته المستمَدّة من قراءاته، ووقائع من الحياة اليومية القاهرية، إلى جانب أحلامه واستيهاماته، وهناك نصّ آخر بعنوان «هوى، أو أغنية حيّ البوسبير»، وهو يتَّخذ هيئة ملحمة يتغنّى فيها الكاتب بهذا الحَيّ القديم سيِّئ السمعة من أحياء الدار البيضاء، ويستحضر أجواءه السحرية، والجنسية، والشعرية، والتراجيدية، ويرى من اطَّلع على هذه الرواية الأخيرة أنها تمثِّل الأسلوب الأدبي للكاتب، بل عبقريَّته، خير تمثيل.

ومن بين المخطوطات التي خلَّفها الكاتب الراحل، كذلك، جملة كتاباته الصحافية التي تنتظم في ثلاثة مجلَّدات؛ يضمّ الأوَّل حواراته التي أجراها مع مفكِّرين ومثقَّفين من العالم العربي، مثل عبد الله العروي، ومحمَّد أركون، وجمال الغيطاني، ويشتمل الثاني على مطالعاته الأدبية وتأمُّلاته النقدية، بينما يشتمل الثالث على أبحاثه في قضايا الثقافة العربية والفكر الإسلامي، إلى جانب كتاباته الصحافية الأخرى التي يضيء فيها الواقع الثقافي، ويستحضر الإرث الفلسفي والإرث الثقافي. ويذكر الأستاذ بيضا- أيضاً- أنه وقف على دراستَيْن نقديَّتَيْن ألّفهما لفتح: الأولى بعنوان (نشيد ما وراء الذاكرة)، تناول فيه تجربة الكاتب اليهودي المغربي إدمون عمران المالح الذي تلقّى على يده دروس الفلسفة وهو تلميذ، والثانية كرّسها للكاتب الأميركي «بول بولز» المقيم في طنجة، والذي كان شديد الإعجاب بأسلوبه ومواجهته للتابوات.

إجمالاً، إن ما نُشِر من إنتاج محمَّد لفتح، حتى الآن، ينحصر في الروايات والقصص، وهما الجنسان الأدبيان المفضَّلان لديه، بكلّ تأكيد، ويشكِّلان عالماً متفرّداً وأسلوباً جديراً بالاهتمام، لكننا ما نزال بحاجة إلى الانفتاح على تراثه المخطوط، وهو ذو طابع فكري ومظهر تأمُّلي، سيساعدنا الاطِّلاع عليه- بلاشكّ- في الاقتراب من عوالم هذا الكاتب الرائد الذي فقدناه قبل أن نسعد بالتعرُّف إليه.

واليوم، صار لفتح معروفاً ومعترفاً به، بوصفه كاتباً موهوباً ومبدعاً راسخاً، خصَّصت له كبريات الهيئات الصحافية في فرنسا، مثل (لومند، ولومانيتي، وليبيراسيون) مقالات تقريظية تحيّي- بالإجماع- حيوية أسلوبه المتميِّز وأصالته الإبداعية، غير أنه ما يزال شبه مجهول في بلده الأصلي؛ فإذا استثنينا نخبة قليلة من المغاربة تقرأ له وتعجب بإنتاجه، فإن عموم القرّاء لا يجدون السبيل إلى نصوصه التي ما تزال طبعاتها جدّ محدودة، وليست في متناول الجميع، كما أن المترجمين لم يبذلوا جهداً يُذكَر لنقله إلى اللّغة العربية ليصير متاحاً للقارئ المغربي والقارئ العربي، يضاف إلى ذلك جملة من سوء تفاهمات عديدة، ليس أقلّها أن معظم الصحافيين المغاربة قد اعتبروا رواياته فضاءً للفتنة والرغبات المحرَّمة وجنون الكلمات، بينما هو لم يتوقَّف عن اعتبار أن الوظيفة الأولى للأدب هي (وعد بالسعادة للجنس البشري)، والرواية هي السلاح الناجع ضدّ البرابرة الجدد الذين يمارسون المنع وخنق الحرِّيات.

وفي رأي زميله الكاتب محمَّد نضالي، إن كتابة لفتح تقدّم نفسها كفضاء للسحر والافتتان، حيث السارد الذي يتطابق- أحياناً- بالمؤلِّف، يشبه رسَّاماً يضع لوحة لامتناهية من الرغبات والصبوات، أو صائغاً يصوغ الجمل الواحدة تلو الأخرى، بكامل المهارة والصبر، وحيث تكون اللفظة دقيقة وشعرية وموحية و- أحياناً- ذات دلالة مستحدثة، والنبرة صحيحة، والصورة مكثَّفة مومضة، والاستعارة رائعة، والتشبيهات لا مثيل لها… ويجري اختيار أسماء الشخصيات (النسائية، خاصّة) من سجلّ طافح بالإيحاءات البديعة كأسماء الأزهار والعطور؛ ما يحملنا على الحلم: مسك الليل.. ياسمين- وردة- نكتارين- قرنفل- زهرة- عنبر..، بينما يخلع على الرجال، من شخصيّاته، ألقاباً محلِّيّة غريبة تدلّ- بقوّة- على طبيعتها، من قبيل سبارتاكوس، والدانماركي…

وإذا رغبنا في أن نستجمع ما يميّز السرد الروائي، عند الكاتب محمَّد لفتح، أمكننا أن نوجزه في النقاط الآتية:

– ابتعاد لفتح، في رواياته، عن الطريقة التقليدية ذات السرد الخطّي في الحكي، والميل- بدلاً من ذلك- إلى تجريب طرائق مبتكرة، و- أحياناً- غير مسبوقة بشهادة النقّاد، تتلاشى فيها الحدود بين الأجناس الأدبية، وتتجاور الأساليب النثرية والشعرية والسردية؛ بحيث نصير أمام جنس هجين هو خلاصة الصفحة الأدبية المشرقة التي جاء بها الكاتب.

– يعطينا لفتح الدليل، في كلّ صفحة من صفحاته، على أنه (يكتب بواسطة الكتب)؛ أي عن طريق استضافة مقروءاته وتجاربه الذهنية وتأمُّلاته، ففي روايات لفتح تتعايش، في تناغم كامل، مختلف النصوص والمرجعيات، وتزدهر الأقواس والاستشهادات والاستذكارات والاستشرافات، والاستطرادات: الأدبية، واللُّغوية، والمعجمية؛ ومن هنا ذلك القدر الهائل من التناصّ الذي يخترق كتاباته، ويجعل منها مختبراً حيّاً يستقطب المؤلَّفات: القديمة، والحديثة، ويتحاور معها، في إشارة إلى حقيقة ما تدين به الكتابة للقراءة.

– هناك- أيضاً- الملمح الأوتوبيوغرافي الخادع الذي يظهر من خلال مشاركة السارد في الأحداث التي يقوم بسردها، ما يمنحنا الانطباع بأن الأمر يتعلَّق بسرد ذاتي، والحال أن المؤلِّف إنما يقف موقف الملاحظ لما يجري، فحسب، ومصدر هذا الالتباس أن (أنا) الكاتب تظلّ تتغلغل وسط الشخوص، تصير، أحياناً، هي نفسها شخصية قائمة الذات، بل إن القارئ نفسه سيكون مدعوّاً للعب دوره في هذا الطقس الدلالي، والفكري الذي هو الكتابة السردية عند لفتح، وسيكون هذا الصنيع وسيلته إلى الانتصار للأدب، في سعيه المثير للإمساك بالأساطير المؤسَّسة لإنسانيتنا، وطريقته للغوص المجازي في التاريخ المقبور لأحلامنا المصادرة.

لقد اختار لفتح، في أواخر أيّام حياته، أن يلقي بعصا الترحال في مصر، حيث قرَّر أن يستقرّ في أحد أحياء القاهرة الأكثر ملاءمةً لمزاجه وذائقته الأدبية (حيّ المعادي) حيث أقام فيه مكرِّساً كامل وقته للكتابة محاطاً بعزلة اختيارية، لا تدفِّئها سوى ذكريات الماضي السحيق التي ظلَّت تواصل العيش معه في حاضره، وتلهمه كتابة رواياته وقصصه.

في يونيو/حزيران من سنة 2008، سيشعر بتوعُّك مفاجئ، ويدخل المستشفى، حيث ستكشف التحليلات إصابته بسرطان المريء، وتجرى له عملية جراحية لم تكلَّل بالنجاح، فيغادر عالمنا يوم الأحد: 20 يوليو/تموز، 2008، وهو في الثانية والستّين من العمر.

(تستفيد هذه الورقة التقديمية من المعطيات البيوغرافية، والنقدية الواردة في الكتاب التأبيني الجماعي، الذي أشرف عليه الكاتب عبد الله بيضا، وصدر بالفرنسية، سنة 2009، عن (منشورات طارق) المغربية تحت عنوان «محمَّد لفتح أو سعادة الكلمات»).

واصل لفتح اليافع دراسته الجامعية حتى حصل على إجازة في علوم الرياضيات، أي في مجال، هو أبعد ما يكون عن الذائقة الأدبية، وبعد أن تنازل عن رغبته في أن يكون طيّاراً، كما كان يحلم في صباه، قرَّر الرحيل إلى فرنسا للتسجيل في مدرسة للهندسة، حيث اختار التخصُّص في الأشغال العمومية. وقد صادف هذا الانتقال أحداث مايو/أيار، 1968 الشهيرة، فشهد لفتح الغليان السياسي، والاجتماعي، بل انخرط فيه، قلباً وقالباً، بحكم ميوله اليسارية الموروثة عن تجربته المريرة خلال أحداث الدار البيضاء في مارس، 1965 . في هذا المناخ الصعب، سيلتقي لفتح بزوجته الفرنسية (ميشال) التي ستنجب له ابنته (نزهة)، وهما المرأتان اللتان سيكون لهما شأن في تجربته الكتابية، (سلباً، وإيجاباً)، كما سنرى.

بعد ذلك، سيقرِّر لفتح التخلَّي عن دراسة الهندسة، وينتهي بالحصول على شهادة في البرمجة الرقمية، قبل أن يشدّ الرحال إلى المغرب، ليعمل في العديد من المؤسَّسات البنكية والمالية، التي لم تسعفه ميوله الطبيعية على المكوث فيها طويلاً؛ لأن مزاجه الأدبي سيقوده- تدريجياً- إلى الابتعاد عن ذلك الميدان، والاتِّجاه نحو الصحافة(الصحافة الثقافية،تحديداً) حيث ستتبلور اهتماماته الكتابية لتظلّ موزعة بين الحقل الأدبي، والنشاط الإعلامي.

ومن جملة الأشياء ذات الدلالة، أنه سيكتب، وهو يافع، في قسم البكالوريا، نصّاً سردياً طويلاً في موضوع عاطفي، عَرَضه- بوصفه رواية- على أستاذه الفرنسي، ليمدّه برأيه فيه، غير أن هذا الأخير سيأخذ المخطوطة في رحلته إلى بلده التي لن يعود منها أبداً؛ وبذلك تضيع- إلى الأبد- أوَّل محاولة للكاتب الطموح الذي كان يهجع داخله، وتجهز على قطاع حيوي من رغبته في أن يصير مؤلِّفاً مشهوراً.

غير أنه لم يترك هذا الشعور المحبط يستولي على كيانه، بل انصرف- خلال الفترات اللاحقة- إلى رعاية مواهبه الأدبية، ومواصلة القراءة والكتابة، بوتيرة منتظمة، وإن زهد في النشر العمومي، إلى أن هلَّت التسعينيات، والتقى في باريس بأستاذه القديم عمران المالح، فاستودعه رواية كان قد فرغ لتوّه من تحريرها، وخلع عليها عنواناً مثيراً هو «آنسات نوميديا».قرأ الأستاذ الرواية، واقتنع- فوراً- بالقيمة الأدبية التي تنطوي عليها، ومن حسن الصدف أن هذا الأخير، كانت له، في تلك الفترة، علاقة صداقة بفرنسية تدير داراً للنشر (لوب/ الفجر)، اقتنعت، هي الأخرى، بالعمل، وتولّت طبعه بلا انتظار، غير أنه- لأمر ما- لم ينتشر هذا الكتاب في أوساط القرّاء إلّا في حدود جدّ ضيقة- ربَّما- لأنه لم يحظَ بتوزيع ملائم، في أعقاب خلاف نشبَ بين المؤلِّف والناشرة.

ويتّفق النقّاد على أن هذه الرواية البكر تتأكَّد فيها المعالم الأساسية لأسلوب في الكتابة، سوف يحافظ عليه المؤلِّف محمَّد لفتح في جميع أعماله السردية، ويقع هذا الأسلوب في منطقة وسطى بين الواقعية الانتقادية التي ترفع شعار الإدانة لكلّ ما هو فجّ وقبيح في المجتمع، والالتزام بمواجهة قوى المحافظة والخذلان التي تكبّله وتشدّه إلى الوراء، و- من جهة أخرى- محاولة التبشير بجمالية تعبيرية جديدة تمتزج فيها الرقّة الأكثر تفتُّحاً مع الوصف الأكثر عنفاً، واستعمال لغة حسّاسة ودقيقة تمنح للمعنى مدلولاً لاذعاً يوقظ الضمائر الغارقة في سباتها، ويقلق سكونها بالأسئلة المحرجة حول الحياة والوجود.

في جميع الأحوال، إن ما أثار انتباه المتتبّعين هو أن لفتح الذي جاء إلى الرواية متأخِّراً (بعد أن بلغ السادسة والأربعين من عمره، وهو في ذلك يشبه أستاذه المالح) قد واصل الكتابة بغزارة وانتظام، في صمت تامّ، مع إصراره الغريب على عدم شغل نفسه بهاجس نشر نصوصه في أيّ مستوى من المستويات.

لقد اقتحم لفتح المشهد الأدبي الفرانكوفوني في المغرب على حين غرّة، ودون ضجيج يُذكَر، وصارت له مكانة مرموقة بين الكتّاب المغاربة المعبِّرين بالفرنسية، وذلك في أعقاب واقعة جديرة بأن تروى.

حدث أن تعرَّف الكاتب المغربي سليم الجاي، برواية لفتح الأولى المذكورة آنفاً «آنسات نوميديا»، عندما كان يعدّ كتابه «معجم الكتّاب المغاربة»، بين سنتَيْ 2004 و2005، ولم يستطع كتم حماسه لهذا العمل الاستثنائي، فأعلن إعجابه به، بقوّة، عندما استضافه الإعلامي عمر سليم في برنامجه الأدبي، على القناة المغربية الثانية (2 M) بمناسبة صدور معجمه المذكور.. وقد صادف أن شاهد محمَّد لفتح الحلقة شخصياً، وكان يقطن، حينئذ، في القاهرة، فاتَّصل بابنته نزهة، المقيمة في الضاحية الباريسية، ودعاها إلى الاتِّصال بهذا (الزميل المتحمّس)، وتمكينه من مجموع مخطوطاته التي ظلَّت قابعة في رفوف بيت الزوجية منذ بداية التسعينيات، مؤمّلاً أن يحالفه الحظّ فيجد لها ناشراً يقبل خوض مغامرة طرحها في المكتبات.

وقد تمكَّنت نزهة من اللقاء بسليم الجاي، في معهد العالم العربي في باريس، وأبلغته رغبة والدها في أن يتولَّى نشر أعماله الثمانية، وهو- بدوره- ما لم يتأخَّر عن القيام بذلك، دون إبطاء، عن طريق الاتِّصال بدار النشر (لاديفيرانس: الاختلاف) التي رحَّبت بالمشروع، وباشرت تحقيقه والكاتب على قيد الحياة، ابتداءً من 2006، بادئة بإعادة نشر رواية «آنسات نوميديا» متبوعة برواية «سعادة النسيان»، والمجموعة القصصية «زهرة في الليل»، ثم رواية «عنبر أو تحوُّلات الحبّ»، ثم، في سنة 2007، نشرت له رواية «طفل من رخام» والمجموعة القصصية «شهيد من زماننا»، ثم أصدرت، في مستهلّ سنة 2009 أي بعد وفاة المؤلّف، كتابين آخرين هما: «يوم فينوس»، و«سقوط لانهائي»، و- أخيراً- تُتَوَّج هذه التجربة بنشر روايته «المعركة الأخيرة للقبطان نعمت» التي أثارت أكبر قدر من الضجيج والجدل، في كثير من الأوساط.

والخلاصة، من جميع هذه الوقائع، أن لفتح قد قضى حياته يؤلِّف روايات وقصصاً محكوماً عليها ألّا تظهر إلا بعد وفاته، وهو- خلال كلّ ذلك- كان يجد الشجاعة الكافية للإبداع غير أنه كان عاجزاً عن التوافق مع متطلَّبات الناشرين، وانتهى بأن زهد- تماماً- في تلك العملية التقنية المعقَّدة، وإن كانت ضرورية لجميع المشتغلين بالكتابة والتعبير.

وعلاوةً على ذلك، يؤكِّد رفاقه والباحثون في سيرته (خاصّةً صديقه الكاتب عبد الله بيضا) أن مخطوطات كثيرة للمؤلِّف ماتزال تنتظر النشر إلى اليوم، وهي من أنواع متعدِّدة، فهناك مجموعة قصصية بعنوان «تأمّل الشجرة»، يصوغ فيها الكاتب، عبر عشر قصص، ما علق في ذهنه من ذكريات حياته وانطباعاته أو تأمُّلاته المستمَدّة من قراءاته، ووقائع من الحياة اليومية القاهرية، إلى جانب أحلامه واستيهاماته، وهناك نصّ آخر بعنوان «هوى، أو أغنية حيّ البوسبير»، وهو يتَّخذ هيئة ملحمة يتغنّى فيها الكاتب بهذا الحَيّ القديم سيِّئ السمعة من أحياء الدار البيضاء، ويستحضر أجواءه السحرية، والجنسية، والشعرية، والتراجيدية، ويرى من اطَّلع على هذه الرواية الأخيرة أنها تمثِّل الأسلوب الأدبي للكاتب، بل عبقريَّته، خير تمثيل.

ومن بين المخطوطات التي خلَّفها الكاتب الراحل، كذلك، جملة كتاباته الصحافية التي تنتظم في ثلاثة مجلَّدات؛ يضمّ الأوَّل حواراته التي أجراها مع مفكِّرين ومثقَّفين من العالم العربي، مثل عبد الله العروي، ومحمَّد أركون، وجمال الغيطاني، ويشتمل الثاني على مطالعاته الأدبية وتأمُّلاته النقدية، بينما يشتمل الثالث على أبحاثه في قضايا الثقافة العربية والفكر الإسلامي، إلى جانب كتاباته الصحافية الأخرى التي يضيء فيها الواقع الثقافي، ويستحضر الإرث الفلسفي والإرث الثقافي. ويذكر الأستاذ بيضا- أيضاً- أنه وقف على دراستَيْن نقديَّتَيْن ألّفهما لفتح: الأولى بعنوان (نشيد ما وراء الذاكرة)، تناول فيه تجربة الكاتب اليهودي المغربي إدمون عمران المالح الذي تلقّى على يده دروس الفلسفة وهو تلميذ، والثانية كرّسها للكاتب الأميركي «بول بولز» المقيم في طنجة، والذي كان شديد الإعجاب بأسلوبه ومواجهته للتابوات.

إجمالاً، إن ما نُشِر من إنتاج محمَّد لفتح، حتى الآن، ينحصر في الروايات والقصص، وهما الجنسان الأدبيان المفضَّلان لديه، بكلّ تأكيد، ويشكِّلان عالماً متفرّداً وأسلوباً جديراً بالاهتمام، لكننا ما نزال بحاجة إلى الانفتاح على تراثه المخطوط، وهو ذو طابع فكري ومظهر تأمُّلي، سيساعدنا الاطِّلاع عليه- بلاشكّ- في الاقتراب من عوالم هذا الكاتب الرائد الذي فقدناه قبل أن نسعد بالتعرُّف إليه.

واليوم، صار لفتح معروفاً ومعترفاً به، بوصفه كاتباً موهوباً ومبدعاً راسخاً، خصَّصت له كبريات الهيئات الصحافية في فرنسا، مثل (لومند، ولومانيتي، وليبيراسيون) مقالات تقريظية تحيّي- بالإجماع- حيوية أسلوبه المتميِّز وأصالته الإبداعية، غير أنه ما يزال شبه مجهول في بلده الأصلي؛ فإذا استثنينا نخبة قليلة من المغاربة تقرأ له وتعجب بإنتاجه، فإن عموم القرّاء لا يجدون السبيل إلى نصوصه التي ما تزال طبعاتها جدّ محدودة، وليست في متناول الجميع، كما أن المترجمين لم يبذلوا جهداً يُذكَر لنقله إلى اللّغة العربية ليصير متاحاً للقارئ المغربي والقارئ العربي، يضاف إلى ذلك جملة من سوء تفاهمات عديدة، ليس أقلّها أن معظم الصحافيين المغاربة قد اعتبروا رواياته فضاءً للفتنة والرغبات المحرَّمة وجنون الكلمات، بينما هو لم يتوقَّف عن اعتبار أن الوظيفة الأولى للأدب هي (وعد بالسعادة للجنس البشري)، والرواية هي السلاح الناجع ضدّ البرابرة الجدد الذين يمارسون المنع وخنق الحرِّيات.

وفي رأي زميله الكاتب محمَّد نضالي، إن كتابة لفتح تقدّم نفسها كفضاء للسحر والافتتان، حيث السارد الذي يتطابق- أحياناً- بالمؤلِّف، يشبه رسَّاماً يضع لوحة لامتناهية من الرغبات والصبوات، أو صائغاً يصوغ الجمل الواحدة تلو الأخرى، بكامل المهارة والصبر، وحيث تكون اللفظة دقيقة وشعرية وموحية و- أحياناً- ذات دلالة مستحدثة، والنبرة صحيحة، والصورة مكثَّفة مومضة، والاستعارة رائعة، والتشبيهات لا مثيل لها… ويجري اختيار أسماء الشخصيات (النسائية، خاصّة) من سجلّ طافح بالإيحاءات البديعة كأسماء الأزهار والعطور؛ ما يحملنا على الحلم: مسك الليل.. ياسمين- وردة- نكتارين- قرنفل- زهرة- عنبر..، بينما يخلع على الرجال، من شخصيّاته، ألقاباً محلِّيّة غريبة تدلّ- بقوّة- على طبيعتها، من قبيل سبارتاكوس، والدانماركي…

وإذا رغبنا في أن نستجمع ما يميّز السرد الروائي، عند الكاتب محمَّد لفتح، أمكننا أن نوجزه في النقاط الآتية:

– ابتعاد لفتح، في رواياته، عن الطريقة التقليدية ذات السرد الخطّي في الحكي، والميل- بدلاً من ذلك- إلى تجريب طرائق مبتكرة، و- أحياناً- غير مسبوقة بشهادة النقّاد، تتلاشى فيها الحدود بين الأجناس الأدبية، وتتجاور الأساليب النثرية والشعرية والسردية؛ بحيث نصير أمام جنس هجين هو خلاصة الصفحة الأدبية المشرقة التي جاء بها الكاتب.

– يعطينا لفتح الدليل، في كلّ صفحة من صفحاته، على أنه (يكتب بواسطة الكتب)؛ أي عن طريق استضافة مقروءاته وتجاربه الذهنية وتأمُّلاته، ففي روايات لفتح تتعايش، في تناغم كامل، مختلف النصوص والمرجعيات، وتزدهر الأقواس والاستشهادات والاستذكارات والاستشرافات، والاستطرادات: الأدبية، واللُّغوية، والمعجمية؛ ومن هنا ذلك القدر الهائل من التناصّ الذي يخترق كتاباته، ويجعل منها مختبراً حيّاً يستقطب المؤلَّفات: القديمة، والحديثة، ويتحاور معها، في إشارة إلى حقيقة ما تدين به الكتابة للقراءة.

– هناك- أيضاً- الملمح الأوتوبيوغرافي الخادع الذي يظهر من خلال مشاركة السارد في الأحداث التي يقوم بسردها، ما يمنحنا الانطباع بأن الأمر يتعلَّق بسرد ذاتي، والحال أن المؤلِّف إنما يقف موقف الملاحظ لما يجري، فحسب، ومصدر هذا الالتباس أن (أنا) الكاتب تظلّ تتغلغل وسط الشخوص، تصير، أحياناً، هي نفسها شخصية قائمة الذات، بل إن القارئ نفسه سيكون مدعوّاً للعب دوره في هذا الطقس الدلالي، والفكري الذي هو الكتابة السردية عند لفتح، وسيكون هذا الصنيع وسيلته إلى الانتصار للأدب، في سعيه المثير للإمساك بالأساطير المؤسَّسة لإنسانيتنا، وطريقته للغوص المجازي في التاريخ المقبور لأحلامنا المصادرة.

لقد اختار لفتح، في أواخر أيّام حياته، أن يلقي بعصا الترحال في مصر، حيث قرَّر أن يستقرّ في أحد أحياء القاهرة الأكثر ملاءمةً لمزاجه وذائقته الأدبية (حيّ المعادي) حيث أقام فيه مكرِّساً كامل وقته للكتابة محاطاً بعزلة اختيارية، لا تدفِّئها سوى ذكريات الماضي السحيق التي ظلَّت تواصل العيش معه في حاضره، وتلهمه كتابة رواياته وقصصه.

في يونيو/حزيران من سنة 2008، سيشعر بتوعُّك مفاجئ، ويدخل المستشفى، حيث ستكشف التحليلات إصابته بسرطان المريء، وتجرى له عملية جراحية لم تكلَّل بالنجاح، فيغادر عالمنا يوم الأحد: 20 يوليو/تموز، 2008، وهو في الثانية والستّين من العمر.

(تستفيد هذه الورقة التقديمية من المعطيات البيوغرافية، والنقدية الواردة في الكتاب التأبيني الجماعي، الذي أشرف عليه الكاتب عبد الله بيضا، وصدر بالفرنسية، سنة 2009، عن (منشورات طارق) المغربية تحت عنوان «محمَّد لفتح أو سعادة الكلمات»).