في البداية أدهشني أن أُدعى للحديث عن القديس عبد الرحمن الخميسي، ذلك أن هُناك الكثيرين ممن يعرفونه ويملكون القدرة على الحديث عنه سواء على المستوى الإبداعي، أو على المستوى الإنساني بأفضل مما يستطيع شخصي المتواضع أن يفعل، فعلى مستوى الإبداع نجد أن الأجدر بالحديث عن الرجل نقاد الأدب، ونقاد المسرح والفن عموماً سينمائياً كان أم إذاعيا، بل ونقاد الموسيقى أيضاً، فعبد الرحمن الخميسي كما عرفته مصر وأمة العرب، كان شاعراً وقصاصا وكاتب مسرح وممثل ومخرج مسرحي وإذاعي وسينمائي، بل وكان كاتبا وملحنا للأغنية، فضلا عن كونه كشافا للمواهب في شتى مجالات الإبداع، أما على المُستوى الإنساني، فللراحل الكبير ثلاثة عشر ابنا وابنة، يعيش بيننا منهم اثنا عشر بعد رحيل الأبن الأكبر عبد الملك الخميسي رحمة الله عليه، فضلاً عمن مازالوا يعيشون بيننا من أصدقاءه وتلاميذه. هذا ما دار بخاطري في البداية، فضلاً عن استهوالي لفكرة أن يتحدث مثلي عن هذا العملاق، لكني حين راجعتُ نفسي، وجدتني أستريح لفكرة أن تتح لي الفرصة لأبث بعضاً من حُبي الشديد لهذا الرجل الذي لا أظن أنني قابلت له مثيلاً في حياتي، علماً بأن ظروف نشأتي أتاحت لي لقاء بل وصحبة الكثيرين من أعلام هذا الوطن العربي ومبدعيه، لكن يبقى عبد الرحمن الخميسي حالة مختلفة وتكاد تكون متفردة. ورثت عن أبي حُب وصداقة عبد الرحمن الخميسي، ثم أورثتني محبتي للخميسي حب وصداقة أبناءه فصرتُ أتحرى من استطعت منهم وأسعى لصداقتهم بل ومؤاخاتهم. كُل من على هذه المنصة بالتأكيد هم أجدر مني كما أسلفت بالحديث عن عبد الرحمن الخميسي المُثقف والمُناضل السياسي والمبدع متعدد المواهب، لكني أزعم أنني أمتلك بعضاً من الذكريات التي لن يستطيعوا أن يُباروني فيها في الحديث عن عبد الرحمن الخميسي الإنسان، رغم أن هناك ربما مئات الكتب والمقالات التي كتبها بكل الحب أصدقاءه وزملاءه وأبنائه وتلاميذه وعشرات القصص والنوادر التي تصنع صورة تقترب من حقيقة هذا الإنسان الحساس الرقيق والجدير بذلك اللقب الذي أجمع عليه كل من عرفوه ونودي به على مدار عقود: القديس، لكني أُباهي الأساتذة الكبار الذين أتاحوا لي مكانا إلى جوارهم على هذه المنصة بأنني عرفت عبد الرحمن الخميسي أبا وصديقا وجارا، بل ورفيقا أيضا. بدأت علاقتي به قبل أن أولد، بل وقبل أن يتزوج أبي وأمي، كان أبي طالباً في كلية الحقوق حين بدأ العمل في الصحافة عام ١٩٥١، وكان الأستاذ عبد الرحمن الخميسي واحداً ممن تلقفوه في جريدة المصري وعلموه الصحافة حرفياً ( علموه) كما ذكر أبي في أكثر من موضع في كتاباته، لكن الخميسي بالذات ، إلى جانب أحمد أبو الفتح الذي كان أبي يعتبره أخاه الأكبر، في حين كان يعتبر عبد الرحمن الخميسي أباه الذي في الصحافة، علمه الخميسي ومرسي الشافعي وأحمد أبو الفتح الصحافة، وتولى الخميسي و الشافعي موهبته الأدبية في القصص القصير، ومنذ ذلك الوقت جمعت أبي والخميسي صداقة وأخوة، كان أبي يتعامل معه بإجلال وحب شديدين، في طفولتي كنت أرى الخميسي في بيتنا رجلاً طويلا بشوشاً لا يكف عن الابتسام والضحك وإضحاك من حوله، وكان يصعب أن ترى وجهاً عابساً أو حتى محايدا في حضرة عبد الرحمن الخميسي! جمعتنا به أيضاً جيرة، أو شبه جيرة حين تزوج من جارتنا في العمارة الفنانة الشابة الجميلة فاتن الشوباشي، والتي غادرت دنيانا مبكرة جدا وفي ريعان الشباب بعد أن أنجبت له خالد وهند آخر عنقود قبيلة عبد الرحمن الخميسي الذي كان سعيدا بكثرة أبناءه وبناته (١٣) وكان يتمنى أن يعوض افتقاده لأخ حيث كان ولدا وحيدا ليس له سوى أخت واحدة، فكان يقول أنه يتمنى أن يسير في الشوارع فيقرأ لافتات الدكتور الخميسي والمحامي الخميسي إلخ حتى يخلد لقب الخميسي، والحقيقة أنه من حيث يدري ومن حيث لا يدري، تحقق له ما تمنى ، ليس فقط بكثرة الأبناء والبنات، وإنما لأن جُلهم صاروا من المُبدعين الحقيقيين في مختلف مجالات الإبداع، بل وأيضاً بعض الأحفاد مثل الفنانة لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي، كما تحقق له الخلود عبر عدد لا يحصى من التلاميذ ، والموهوبين الذين اكتشفهم، فنقرأ مثلا مذكرات الفنانة الجميلة سعاد حسني فنراها في جانب كبير منها كما لو كانت تكتب سيرة الخميسي، نكتشف مثلا أن عبد الرحمن الخميسي هو من اكتشف الفنان محمود شكوكو وقت أن كان نجارا لفرقة أحمد المسيري والتي كان عبد الرحمن الخميسي واحدا من أهم أفرادها، بل وأن الخميسي هو الذي صمم لشكوكو زيه الشهير، وهو من طلب من أحد المثالين في قرية قرب الأقصر أن يصنع تمثالا لشكوكو، ليصبح فيما بعد التمثال الشهير ( شكوكو بقزازة) ، لكن هذه المعلومات المتناثرة متاحة في العديد من المقالات والكتب، وكان يمكن لغيري أن يجلس هنا ويذكرها ، وبشكل أكثر تنظيما مما أفعل الآن، لذا أعود فأقول : أنا عرفت عبد الرحمن الخميسي ، عاصرته في سبعينيات القرن العشرين في بيروت حين كان يأتينا ويقيم ببيروت فترات طويلة يمارس فيها كل ما يستطيعه من مساهمات حقيقية في خدمة قضية فلسطين، وقضايا الاشتراكية والحرية والتقدم، وهو كان بالفعل مستطيعا بمواهبه وإرادته وتلك الشعلة المتقدة في صدره، في فترة من الفترات حل ضيفا علينا في شقتنا الصغيرة المكونة من غرفة واحدة وصالة حيث كنت أقيم مع أبي، في هذه الحيز شديد الضيق كان يحل علينا القديس ، ولتصدقوني ، كان المكان يتسع وتبلغ به الرحابة حتى أن سهرات يومية في شقة لا تتجاوز الخمسين أو الستين مترا تضم مثلا: الخميسي و فاروق القاضي ومعين بسيسو و سيد خميس وبراء الخطيب وزياد عبد الفتاح وحيدر حيدر وغانم زريقات وشوقي عبد الحكيم وحسن نشأت، وأحيانا محمود درويش ود. عبد القادر القط ، وفؤاد التهامي، ومحمد حمام حينا، وعدلي فخري أحيانا وغيرهم، يأتي فوج ويذهب فوج، وكلهم في الأساس وكأنما يحجون إلى الخميسي، كانت كل هذه المجالس المشتعلة بالنقاشات السياسية والقضايا الفكرية والثقافية و أيضا أحاديث الأصدقاء وذكرياتهم تدور في دائرة مركزها الأوحد عبد الرحمن الخميسي، كان ذلك يحدث دون سعي منه، فلم يكن أحد يسمح له بالسكوت ولم يكن هناك من يتململ أبدا من حديثه، كنت في السادسة عشر من عمري وحتى العشرين أتواجد بشكل يومي في هذه المجالس، وأتدخل بغلاظة سن المراهقة في الحوارات معترضا على ما يقوله هذا أو ذاك من قامات نضالية وثقافية، متسلحاً بكاتب أو كتابين قرأتهما، ولعلي لم أفهم ما قرأت تماماً، وبفضل عبد الرحمن الخميسي، وبفضل أخذه لكلامي مهما كان وزنه، على محمل الجد، كان الآخرون يحذون حذوه. في صيف ١٩٧٥ كنت قد انتهيت من امتحانات الثانوية العامة، وسافرت مع والدتي وشقيقتي لنلحق بأبي في بيروت، وكان الخميسي يقيم في شقة صغيرة ببناية الجمال غير البعيدة عن بيتنا، وصلتنا نتيجة الثانوية العامة، وعدم نجاحي في اجتياز” مضيق “الثانوية العامة الشهير في ذلك العام.

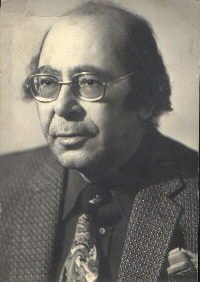

في المساء حضر إلى بيتنا كالمعتاد الشاعر و الكاتب الكبير و السينمائي و الموسيقي و المناضل العملاق عبد الرحمن الخميسي فوجدنا و قد خيم علينا جميعاً الحُزن ، و أنا بالذات يُخالط حُزني خجل شديد من أُمي و أبي ، فاستنكر القديس عبد الرحمن الخميسي هذه الأجواء و أجلسني أمامه و مال بقامته المهيبة إلى الأمام ليواجهني عن قُرب مُحدقاً بعينيه العميقتين الطفوليتين في ذات الوقت في عينيَّ و قال لي : إن ما وتسي تونج زعيم الصين حين جهز جيشاً للمرة الخامسة محاولاً أن يُحرر بلاده من الاستعمار الياباني و هُزم قال : هذا مُجرد فشلي الخامس ! وعاود الكرة مرات ومرات حتى دان له النصر وحرر بلاده التي صارت من أعظم دول العالم بعد ذلك، ثُم أردف: إذن يا طارق هذا مُجرد فشلك الأول! فإذا بي أشعُر بالدماء تسري من جديد في عروقي وبشعور بالإصرار والاعتزاز بالنفس يحل محل شعور الخزي والخجل الذي كان مُسيطراً علىَّ قبل قليل، ثُم نهض القديس واقفاً آخذاً بيدي و أعلن: “ح ا ننزل أنا و طارق نتمشى شويه في الحمرا، و لم يعرض على أي من الموجودين النزول معنا ، وبالفعل نزلنا إلى شارع الحمرا وأخذنا نتمشى ونتبادل الحديث - ذلك العملاق الخميسي وأنا - كأي صديقين من ذات الجيل! وأخذ القديس يروي لي من حكاياته وطرائفه التي لا تنضب وأنا مع كُل خطوة وكُل كلمة أشعُر بقامتي تزداد طولاً وهامتي تطاول عنان السماء وأنا أسير مع صديقي عبد الرحمن الخميسي! و الذي على الرغم من قدم علاقة أسرتي به رفيقاً و صديقاً بل و جار أيضاً في القاهرة، و برغم أن حظي من الجلوس إليه والاستماع إلى حديثه كان كبيراً لكنها كانت المرة الأولى التي يختصني منفرداً بحديثه و صحبته … حتى وصلنا في شارع الحمراء إلى هذه الصيدلية التي تظهر في الصورة: صيدلية ج. شاكر، و لما كان القديس عبد الرحمن الخميسي في تلك المرحلة من العُمر مولعاً بتشخيص الأمراض لنفسه و وصف الدواء بالتبعية ، حتى أنه في إحدى المرات شخص لنفسه نوبة قلبية فضحك أبي و قال له بل عله انتفاخ بالمعدة إثر وجبة لبنانية دسمة أدى إلى أن ضغط الحجاب الحاجز على صدره فسبب ألماً توهمه الخميسي نوبة قلبية ، و قدم له أبي حبتين من دواء للهضم اسمه “ فستال “ و بالفعل بعد وقت بسيط زال الألم فهلل الخميسي مُشيداً “ بعبقرية أبي الطبية “ و أقسم أن يفتح له عيادة يُمارس فيها “ هواية “ الطب !!! استطراداً: لما كان الأمر كذلك بالنسبة للقديس عبد الرحمن الخميسي كما أسلفت: يُشخص لنفسه الأمراض ويصف الدواء، فما أن وقع بصره على هذه الصيدلية حتى أخذني من يدي ودلفنا إلى داخل الصيدلية حيثُ أخذ “يتسوق “تشكيلة متنوعة من الأدوية باهتمام واستمتاع بالغين، وقبل أن يدفع الحساب لنخرج من الصيدلية توقف فجأة وكأنما تذكر شيئاً هاماً ونظر إلى وجهي مُتفحصاً (وكُنت في سن السادسة عشر) ثُم انتقى من فوق أحد الأرفف فُرشاة حلاقة من ماركة أوميجا الفاخرة وأهداها لي فكانت أول عهدي بأدوات حلاقة الذقن! و حتى يومنا هذا ، و على مدار أربعة عقود كاملة من الزمان ما زلت أستخدم ذات الفُرشاة بعينها و لا أتصور لها بديلاً رغم ما وضع عليها الزمان من بصمات و ما أصاب شُعيراتها من شيخوخة و جفاف ، لكني لا أملك ترف الاستغناء عن هدية صديقي الكبير عبد الرحمن الخميسي الذي لا أنسى يوم كُنت عائداً في أجازة إلى القاهرة وحدي فجلس يُحملني بالرسائل الشفوية و الوصايا العاطفية حتى بكى بالدموع و هو يُعبر عن افتقاده للعودة إلى مصر قائلاً : أنا عبد الرحمن الخميسي إسمي محفور على كُل حجر في مصر و لا أستطيع أن أعود إلى أحضانها و أن أسير في شوارعها و أجلس في مقاهيها ، لاعناً من تسبب في هذا الوضع … بعد توقيع الرئيس السادات لاتفاقية سيناء الثانية قام عدد من المثقفين والكتاب والمناضلين المصريين بالخارج بإصدار بيان إدانة شديد اللهجة، وبالطبع كان الخميسي في طليعة الموقعين، وفوجئت بعدم توقيع أبي على البيان، وكان وقتها مديرا لمكتب روز اليوسف بلبنان إلى جانب رئاسته لتحرير وكالة الأنباء الفلسطينية، وعمله كمستشار صحفي لأبو عمار، غضبت جدا وشعرت بالمهانة ، وكانت السهرة في تلك الليلة أشبه بمعركة بيني وبين أبي، وحاول الحاضرين إفهامي فلم أكن أستمع لأحد، حتى تحدث الخميسي بصوته العميق فصمت الجميع فقال لي يا طارق أبوك الوحيد فينا اللي لسه بيقدر يروح مصر ويرجع، وده مفيد لينا كلنا سياسيا وعائليا كمان ( طبعا هذا الوضع تغير بعد المبادرة وفصل أبي من روز اليوسف و اتهم ضمن ١٩ شخص في قضية لقلب نظام الحكم كان على رأسهم الفريق سعد الدين الشاذلي، وضمنهم بالطبع عبد الرحمن الخميسي......) واحنا اللي رفضنا إنه يوقع عشان هذا السبب، هنا فقط اقتنعت، رغم أن نفس هذا المضمون سبق ذكره على لسان آخرين أكن لهم جميعا كل الاحترام، لكن كون الخميسي يقوله له وقع آخر، لأني كنت أعرف إن الخميسي بالذات كتلة واحدة، بمعنى أنه لا هوادة عنده في الأمور المبدئية، فلا يُمكن أن يُصاحبك على المستوى الإنساني فيبتلع لك مواقف غير مبدئية، هو الخميسي نفسه اللي أطلق اسم أحمد أبو الفتح على ثاني أبناءه الذكور حبا وعرفانا لأحمد أبو الفتح رغم أن انحيازاتهما السياسية والطبقية على طرفي نقيض، لكن كلاهما كان يعلم مبدئية ونزاهة الآخر. في إحدى ندوات المعرض منذ أيام تحدث شاعرنا الكبير زين العابدين فؤاد عن العلاقة، أو بمعنى أصح، الأزمة بين المثقفين والسلطة، والقديس الخميسي هو واحد من أكثر النماذج وضوحا لهذه الأزمة، فنراه في الخمسينيات يعتقل تارة، ويفصل تارة، وينقل في إحدى المرات من جريدة الجمهورية إلى شركة باتا للأحذية، وتنشر الجريدة في نفس اليوم وفي نفس المكان المخصص لكتاباته؛ إعلانا لـ باتا! ويحضرني هنا أحد المواقف التي تفسر، ضمن مواقف أخرى كثيرة، استحقاق الخميسي للقب القديس دون منازع: فحين تم فصل عددا من الصحفيين من صحفهم في الخمسينيات، ذهبوا إلى مقر نقابة الصحفيين وجلسوا يتدارسون أمرهم وأحوالهم المعيشية وحضر الخميسي ليجد حالة عامة من الحزن، فخرج من النقابة متجها إلى مكتب وزير الثقافة مباشرة، وتجاوز السكرتارية وفتح الباب علي الوزير الذي قام منتفضا ومرحبا إذ كان يعرف الخميسي ويعرف قدره، فعاجله القديس قائلاً : أنا يا إبني عبد الرحمن الخميسي اللي بكتب شعر و"كلام فارغ" في الجرايد، ومحتاج شوية ورق عشان بـ اعمل كتاب( وكان وقتها صرف ورق الطباعة مدعوماً يتم بإذن صرف، فرحب الوزير ووقع له "إذن ورق" أخذه الخميسي وذهب إلى حيث باعه بمبلغ كبير وعاد إلى حديقة النقابة ليوزع المبلغ كاملاً وبالتساوي على الصحفيين الموجودين في المكان، ثم اقترض ربع جنيه من أحدهم ليركب تاكسي ويعود إلى بيته. أكاد أسمع البعض يسر لنفسه قائلً: ما هذه الأساطير العاطفية التي يرويها، فأجيب، هذه "الأساطير" حقائق بديهية عاشها ومارسها رجل لم يستحق أن يلقب بالقديس دون سبب. أما في عهد الرئيس السادات، ولسنوات بعد رحيله، فقد كان ذكر اسم عبد الرحمن الخميسي منطوقاً أو مكتوباً من المُحرّمات، حتى أننا شاهدنا في تلك الفترة فيلم الأرض يعرض على شاشات التلفزيون مراراً وقد تمت " منتچة" اسم الخميسي من التتر، رغم أنه يظهر طوال الفيلم في دور رئيسي هو دور الشيخ يوسف البقال، وكان حذف الاسم سهلاً لأنه كان يظهر وحده علي الشاشة بحجم ضخم: بالاشتراك مع الفنان الكبير عبد الرحمن الخميسي، هكذا كان قدره الذي عرفه وحفظه صناع الفيلم.

في إحدى العواصم العربية التي عاش بها الخميسي لفترة وبمناسبة مغادرته لها، أقيم حفل لتكريمه قبيل الذهاب للمطار، ولأنه الخميسي، ولأنه لا يسكت على ما لا يعجبه ولو على سبيل المجاملة فد أنشد في الاحتفال الأبيات التالية:

وعشتُ في مدينة الزُجاج والعلب

مدينةُ الرياء والنفاق والكذب

حيثُ كل شيء تشتريه بالذهب

المرأةُ الحسناء، والحذاء، والشنب.

سكت البعض وكأن على رؤوسهم الطير، وكتم البعض ضحكاتُ الرضا عن مضمون كلامه بمن فيهم بعض من أهل البلد!

في إحدى سفراتي من بيروت إلى القاهرة في الأجازة الصيفية جلسنا القديس وأنا وحدنا في شقته ببناية الجمال ليحملني ببعض الرسائل الشفهية لبعض الناس في القاهرة، استرسل في حديث الذكريات ثم انهمرت من عينيه الدموع وقال لي : وحشتني مصر، وحشتني القاهرة، أنا عبد الرحمن الخميسي إسمي محفور عى كُل حجر في القاهرة ، ولا أستطيع العودة إليها والمشي في شوارعها وحواريها، وأخذ يصب لعناته علي من تسبب في ذلك. في إحدى الجلسات غنى لنا الخميسي مقطع قصيرا جدا كان قد ألفه ولحنه في المعتقل في الخمسينيات، كنت أصغر الموجودين كالعادة ورغم ذلك أحضرت كاسيت أبي استأذنت القديس أن يعيد الغناء ففعل وسجلت المقطع لأحتفظ به لأكثر من أربعة عقود، ثم تجمعني صداقة وأخوة مع نجله الكاتب الكبير د. أحمد الخميسي لأهديه التسجيل فيخرجه في فيديو قصير ويضعه على صفحة عبد الرحمن الخميسي على فيسبوك، وعلى يوتيوب، وكأنما استجاب لي القديس في ذلك اليوم البعيد ليصل صوته إلى أجيال جديدة من المصريين.

أتمنى على أبناء القديس وعلى الهيئة المصرية العامة للكتاب أن يتعاونوا لإعادة طبع الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الخميسي، كما أتمنى على أصحاب حقوق النشر لكتاب الراحل الكبير يوسف الشريف عن الخميسي وعنوانه: القديس الصعلوك.

كما أتمنى على دار الأوبرا المصرية، والتي يجلس على رأسها فنان كبير ينتمي لواحد من أرقى أنواع الفنون، أن يبادروا إلى حل مشكلة إغفال اسم الخميسي من على أوبريت الأرملة الطروب الذي قام بتعريبه، وكذا حفظ الحق الأدبي والمادي لورثة القديس.

وأخيرا أتمنى على الجهات المعنية أن تضع اسم الخميسي على شارع في مدينة المنصورة وشارع في القاهرة، أو، وهذا أضعف الإيمان، تضع اسمه على بيت سكن فيه في إطار التقليد الجميل المتبع حاليا والذي تقوم به على ما أظن هيئة التنسيق الحضاري: هنا عاش عبد الرحمن الخميسي. فإن لم تفعل فيقيني أنه في زاوية ما من قلب مصر محفور بحروف من نور عبارة: هنا عاش ويعيش عبد الرحمن الخميسي.

٢ فبراير ٢٠٢٠

في المساء حضر إلى بيتنا كالمعتاد الشاعر و الكاتب الكبير و السينمائي و الموسيقي و المناضل العملاق عبد الرحمن الخميسي فوجدنا و قد خيم علينا جميعاً الحُزن ، و أنا بالذات يُخالط حُزني خجل شديد من أُمي و أبي ، فاستنكر القديس عبد الرحمن الخميسي هذه الأجواء و أجلسني أمامه و مال بقامته المهيبة إلى الأمام ليواجهني عن قُرب مُحدقاً بعينيه العميقتين الطفوليتين في ذات الوقت في عينيَّ و قال لي : إن ما وتسي تونج زعيم الصين حين جهز جيشاً للمرة الخامسة محاولاً أن يُحرر بلاده من الاستعمار الياباني و هُزم قال : هذا مُجرد فشلي الخامس ! وعاود الكرة مرات ومرات حتى دان له النصر وحرر بلاده التي صارت من أعظم دول العالم بعد ذلك، ثُم أردف: إذن يا طارق هذا مُجرد فشلك الأول! فإذا بي أشعُر بالدماء تسري من جديد في عروقي وبشعور بالإصرار والاعتزاز بالنفس يحل محل شعور الخزي والخجل الذي كان مُسيطراً علىَّ قبل قليل، ثُم نهض القديس واقفاً آخذاً بيدي و أعلن: “ح ا ننزل أنا و طارق نتمشى شويه في الحمرا، و لم يعرض على أي من الموجودين النزول معنا ، وبالفعل نزلنا إلى شارع الحمرا وأخذنا نتمشى ونتبادل الحديث - ذلك العملاق الخميسي وأنا - كأي صديقين من ذات الجيل! وأخذ القديس يروي لي من حكاياته وطرائفه التي لا تنضب وأنا مع كُل خطوة وكُل كلمة أشعُر بقامتي تزداد طولاً وهامتي تطاول عنان السماء وأنا أسير مع صديقي عبد الرحمن الخميسي! و الذي على الرغم من قدم علاقة أسرتي به رفيقاً و صديقاً بل و جار أيضاً في القاهرة، و برغم أن حظي من الجلوس إليه والاستماع إلى حديثه كان كبيراً لكنها كانت المرة الأولى التي يختصني منفرداً بحديثه و صحبته … حتى وصلنا في شارع الحمراء إلى هذه الصيدلية التي تظهر في الصورة: صيدلية ج. شاكر، و لما كان القديس عبد الرحمن الخميسي في تلك المرحلة من العُمر مولعاً بتشخيص الأمراض لنفسه و وصف الدواء بالتبعية ، حتى أنه في إحدى المرات شخص لنفسه نوبة قلبية فضحك أبي و قال له بل عله انتفاخ بالمعدة إثر وجبة لبنانية دسمة أدى إلى أن ضغط الحجاب الحاجز على صدره فسبب ألماً توهمه الخميسي نوبة قلبية ، و قدم له أبي حبتين من دواء للهضم اسمه “ فستال “ و بالفعل بعد وقت بسيط زال الألم فهلل الخميسي مُشيداً “ بعبقرية أبي الطبية “ و أقسم أن يفتح له عيادة يُمارس فيها “ هواية “ الطب !!! استطراداً: لما كان الأمر كذلك بالنسبة للقديس عبد الرحمن الخميسي كما أسلفت: يُشخص لنفسه الأمراض ويصف الدواء، فما أن وقع بصره على هذه الصيدلية حتى أخذني من يدي ودلفنا إلى داخل الصيدلية حيثُ أخذ “يتسوق “تشكيلة متنوعة من الأدوية باهتمام واستمتاع بالغين، وقبل أن يدفع الحساب لنخرج من الصيدلية توقف فجأة وكأنما تذكر شيئاً هاماً ونظر إلى وجهي مُتفحصاً (وكُنت في سن السادسة عشر) ثُم انتقى من فوق أحد الأرفف فُرشاة حلاقة من ماركة أوميجا الفاخرة وأهداها لي فكانت أول عهدي بأدوات حلاقة الذقن! و حتى يومنا هذا ، و على مدار أربعة عقود كاملة من الزمان ما زلت أستخدم ذات الفُرشاة بعينها و لا أتصور لها بديلاً رغم ما وضع عليها الزمان من بصمات و ما أصاب شُعيراتها من شيخوخة و جفاف ، لكني لا أملك ترف الاستغناء عن هدية صديقي الكبير عبد الرحمن الخميسي الذي لا أنسى يوم كُنت عائداً في أجازة إلى القاهرة وحدي فجلس يُحملني بالرسائل الشفوية و الوصايا العاطفية حتى بكى بالدموع و هو يُعبر عن افتقاده للعودة إلى مصر قائلاً : أنا عبد الرحمن الخميسي إسمي محفور على كُل حجر في مصر و لا أستطيع أن أعود إلى أحضانها و أن أسير في شوارعها و أجلس في مقاهيها ، لاعناً من تسبب في هذا الوضع … بعد توقيع الرئيس السادات لاتفاقية سيناء الثانية قام عدد من المثقفين والكتاب والمناضلين المصريين بالخارج بإصدار بيان إدانة شديد اللهجة، وبالطبع كان الخميسي في طليعة الموقعين، وفوجئت بعدم توقيع أبي على البيان، وكان وقتها مديرا لمكتب روز اليوسف بلبنان إلى جانب رئاسته لتحرير وكالة الأنباء الفلسطينية، وعمله كمستشار صحفي لأبو عمار، غضبت جدا وشعرت بالمهانة ، وكانت السهرة في تلك الليلة أشبه بمعركة بيني وبين أبي، وحاول الحاضرين إفهامي فلم أكن أستمع لأحد، حتى تحدث الخميسي بصوته العميق فصمت الجميع فقال لي يا طارق أبوك الوحيد فينا اللي لسه بيقدر يروح مصر ويرجع، وده مفيد لينا كلنا سياسيا وعائليا كمان ( طبعا هذا الوضع تغير بعد المبادرة وفصل أبي من روز اليوسف و اتهم ضمن ١٩ شخص في قضية لقلب نظام الحكم كان على رأسهم الفريق سعد الدين الشاذلي، وضمنهم بالطبع عبد الرحمن الخميسي......) واحنا اللي رفضنا إنه يوقع عشان هذا السبب، هنا فقط اقتنعت، رغم أن نفس هذا المضمون سبق ذكره على لسان آخرين أكن لهم جميعا كل الاحترام، لكن كون الخميسي يقوله له وقع آخر، لأني كنت أعرف إن الخميسي بالذات كتلة واحدة، بمعنى أنه لا هوادة عنده في الأمور المبدئية، فلا يُمكن أن يُصاحبك على المستوى الإنساني فيبتلع لك مواقف غير مبدئية، هو الخميسي نفسه اللي أطلق اسم أحمد أبو الفتح على ثاني أبناءه الذكور حبا وعرفانا لأحمد أبو الفتح رغم أن انحيازاتهما السياسية والطبقية على طرفي نقيض، لكن كلاهما كان يعلم مبدئية ونزاهة الآخر. في إحدى ندوات المعرض منذ أيام تحدث شاعرنا الكبير زين العابدين فؤاد عن العلاقة، أو بمعنى أصح، الأزمة بين المثقفين والسلطة، والقديس الخميسي هو واحد من أكثر النماذج وضوحا لهذه الأزمة، فنراه في الخمسينيات يعتقل تارة، ويفصل تارة، وينقل في إحدى المرات من جريدة الجمهورية إلى شركة باتا للأحذية، وتنشر الجريدة في نفس اليوم وفي نفس المكان المخصص لكتاباته؛ إعلانا لـ باتا! ويحضرني هنا أحد المواقف التي تفسر، ضمن مواقف أخرى كثيرة، استحقاق الخميسي للقب القديس دون منازع: فحين تم فصل عددا من الصحفيين من صحفهم في الخمسينيات، ذهبوا إلى مقر نقابة الصحفيين وجلسوا يتدارسون أمرهم وأحوالهم المعيشية وحضر الخميسي ليجد حالة عامة من الحزن، فخرج من النقابة متجها إلى مكتب وزير الثقافة مباشرة، وتجاوز السكرتارية وفتح الباب علي الوزير الذي قام منتفضا ومرحبا إذ كان يعرف الخميسي ويعرف قدره، فعاجله القديس قائلاً : أنا يا إبني عبد الرحمن الخميسي اللي بكتب شعر و"كلام فارغ" في الجرايد، ومحتاج شوية ورق عشان بـ اعمل كتاب( وكان وقتها صرف ورق الطباعة مدعوماً يتم بإذن صرف، فرحب الوزير ووقع له "إذن ورق" أخذه الخميسي وذهب إلى حيث باعه بمبلغ كبير وعاد إلى حديقة النقابة ليوزع المبلغ كاملاً وبالتساوي على الصحفيين الموجودين في المكان، ثم اقترض ربع جنيه من أحدهم ليركب تاكسي ويعود إلى بيته. أكاد أسمع البعض يسر لنفسه قائلً: ما هذه الأساطير العاطفية التي يرويها، فأجيب، هذه "الأساطير" حقائق بديهية عاشها ومارسها رجل لم يستحق أن يلقب بالقديس دون سبب. أما في عهد الرئيس السادات، ولسنوات بعد رحيله، فقد كان ذكر اسم عبد الرحمن الخميسي منطوقاً أو مكتوباً من المُحرّمات، حتى أننا شاهدنا في تلك الفترة فيلم الأرض يعرض على شاشات التلفزيون مراراً وقد تمت " منتچة" اسم الخميسي من التتر، رغم أنه يظهر طوال الفيلم في دور رئيسي هو دور الشيخ يوسف البقال، وكان حذف الاسم سهلاً لأنه كان يظهر وحده علي الشاشة بحجم ضخم: بالاشتراك مع الفنان الكبير عبد الرحمن الخميسي، هكذا كان قدره الذي عرفه وحفظه صناع الفيلم.

في إحدى العواصم العربية التي عاش بها الخميسي لفترة وبمناسبة مغادرته لها، أقيم حفل لتكريمه قبيل الذهاب للمطار، ولأنه الخميسي، ولأنه لا يسكت على ما لا يعجبه ولو على سبيل المجاملة فد أنشد في الاحتفال الأبيات التالية:

وعشتُ في مدينة الزُجاج والعلب

مدينةُ الرياء والنفاق والكذب

حيثُ كل شيء تشتريه بالذهب

المرأةُ الحسناء، والحذاء، والشنب.

سكت البعض وكأن على رؤوسهم الطير، وكتم البعض ضحكاتُ الرضا عن مضمون كلامه بمن فيهم بعض من أهل البلد!

في إحدى سفراتي من بيروت إلى القاهرة في الأجازة الصيفية جلسنا القديس وأنا وحدنا في شقته ببناية الجمال ليحملني ببعض الرسائل الشفهية لبعض الناس في القاهرة، استرسل في حديث الذكريات ثم انهمرت من عينيه الدموع وقال لي : وحشتني مصر، وحشتني القاهرة، أنا عبد الرحمن الخميسي إسمي محفور عى كُل حجر في القاهرة ، ولا أستطيع العودة إليها والمشي في شوارعها وحواريها، وأخذ يصب لعناته علي من تسبب في ذلك. في إحدى الجلسات غنى لنا الخميسي مقطع قصيرا جدا كان قد ألفه ولحنه في المعتقل في الخمسينيات، كنت أصغر الموجودين كالعادة ورغم ذلك أحضرت كاسيت أبي استأذنت القديس أن يعيد الغناء ففعل وسجلت المقطع لأحتفظ به لأكثر من أربعة عقود، ثم تجمعني صداقة وأخوة مع نجله الكاتب الكبير د. أحمد الخميسي لأهديه التسجيل فيخرجه في فيديو قصير ويضعه على صفحة عبد الرحمن الخميسي على فيسبوك، وعلى يوتيوب، وكأنما استجاب لي القديس في ذلك اليوم البعيد ليصل صوته إلى أجيال جديدة من المصريين.

أتمنى على أبناء القديس وعلى الهيئة المصرية العامة للكتاب أن يتعاونوا لإعادة طبع الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الخميسي، كما أتمنى على أصحاب حقوق النشر لكتاب الراحل الكبير يوسف الشريف عن الخميسي وعنوانه: القديس الصعلوك.

كما أتمنى على دار الأوبرا المصرية، والتي يجلس على رأسها فنان كبير ينتمي لواحد من أرقى أنواع الفنون، أن يبادروا إلى حل مشكلة إغفال اسم الخميسي من على أوبريت الأرملة الطروب الذي قام بتعريبه، وكذا حفظ الحق الأدبي والمادي لورثة القديس.

وأخيرا أتمنى على الجهات المعنية أن تضع اسم الخميسي على شارع في مدينة المنصورة وشارع في القاهرة، أو، وهذا أضعف الإيمان، تضع اسمه على بيت سكن فيه في إطار التقليد الجميل المتبع حاليا والذي تقوم به على ما أظن هيئة التنسيق الحضاري: هنا عاش عبد الرحمن الخميسي. فإن لم تفعل فيقيني أنه في زاوية ما من قلب مصر محفور بحروف من نور عبارة: هنا عاش ويعيش عبد الرحمن الخميسي.

٢ فبراير ٢٠٢٠