الموقع الجغرافي لسلطنة عمان وتضاريسها المختلفة ومناخها المتنوع ومكوناتها العرقية والثقافية المتعددة، إضافة إلى تاريخها السحيق وما مرت به من تمدد وانكماش، وانعزال ثم انفتاح، وهجرات من الداخل إلى الخارج ثم من الخارج نحو الداخل، خلقت بيئة خصبة لكتابة روايات وقصص أدبية متميزة عما هو منتج في دول الخليج الأخرى.

ومما لاشك فيه أن بدايات الإبداع القصصي في السلطنة تعزي إلى الأديب والشاعر المرحوم عبدالله محمد الطائي المتوفي في سنة 1973، والذي درس في العراق، وتنقل من أجل لقمة العيش ما بين باكستان والبحرين والكويت والإمارات قبل أن يعود إلى وطنه في عام 1970 وزيرًا للإعلام ووزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية.

ودليلنا هو القصص التي ظهرت باسمه أولا في الأربعيات مثل قصص: «اختفاء امرأة»، و«أسف»، و«خيانات»، وثانيا في حقبة الستينات والسبعينات مثل قصص «دوار جامع الحسين»، و«عائلة عبدالبديع»، و«مأساة صبيحة»، إضافة إلى مجموعة «المغلغل» القصصية التي يعتقد أن الطائي كتبها في الستينات وظلت محفوظة كمخطوطة إلى أن تم نشرها في عام 2009 في «مطابع العقيدة» بمسقط.

غير أن هناك من يؤرّخ البداية الحقيقية لظهور الإبداع القصصي في عمان ونشأة فن القصة العمانية القصيرة بظهور المجموعة القصصية المسماة «سور المنايا» للقاص أحمد بلال بحار في سنة 1981.

وهؤلاء، ومن بينهم الأكاديمي السعودي محمد عباس عرابي الذي كتب بحثًا على حلقتين في سبتمبر 2015 في جريدة الوطن العمانية تحت عنوان «أضواء على القصة القصيرة في سلطنة عمان»، وآمنة ربيع صاحبة كتاب «البنية السردية للقصة القصيرة في سلطنة عمان» الصادر في عام 2005 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، والكاتبة العمانية نوف السعيدي التي عقبت على دراسة كتبها الأستاذ بجامعة صحار الدكتور علي بن سالم المانعي بعنوان «القصة العمانية التاريخ والواقع»

ونشرت تعقيبها في ملحق نون (6/9/2010)، والأستاذ محسن الكندي الذي كانت رسالته لنيل درجة الماجستير من جامعة السلطان قابوس في عام 1995 تحت عنوان «عبدالله الطائي»، يزعمون أن كل ما سبق «سور المنايا» من نتاج قصصي لعبدالله الطائي، أو لمحمود الخصيبي (بدأ بنشر قصة «تضحية طفل» في عام 1960، ثم نشر أول مجموعة قصصية له باسم «قلب للبيع» في سنة 1983)، أو للقاص سعود المظفر (بدأ في كتابة القصة القصيرة منذ سنة 1965 حينما كان طالبًا في الكويت حيث نشر قصة «موعد في المحطة»

وأتبعها بقصة «المنتقم» في عام 1967، فقصة التائه في عام 1968) كان مجرد محاولات سطحية متواضعة من خلال النشر في الصحافة المدرسية أو في صحف خليجية متفرقة، ناهيك عن افتقاده للحبكات والفنيات الإبداعية المعروفة، وتناوله قضايا من خارج الواقع العماني إجمالا، لكن مع اعترافهم جميعًا بريادة المرحوم عبدالله الطائي «زمنيًا وليس إبداعيًا» ليس على المستوى العماني فقط وإنما على المستوى الخليجي أيضًا.

وفي هذا السياق كتب الأستاذ محسن الكندي ما مفاده أن الطائي لم يكتب أكثر من سبع قصص إحداها طويلة وهي «المغلغل» أما بقية قصصه فقصيرة، بعضها وضع بنفسه عناوينها، والبعض الآخر تولى أبناؤه من بعده اختيار عناوين لها، مضيفًا: «تشير تواريخ قصصه الثلاث الأولى (خيانات، أسف، واختفاء امرأة) إلى أن الطائي كتبها في عام 1942 أثناء تواجده في بغداد طالبًا في مدارسها الابتدائية والثانوية، وهو بذلك أول من طرق هذا الفن الأدبي على الصعيد العماني، مشكلاً ريادته له تاريخيًا.

أما القصص الأخرى فلم يؤرخ لتاريخ كتابتها، وتقودنا طبيعتها وأحداثها إلى أن الطائي كتبها في الفترة المتأخرة من الستينات أثناء تواجده بدولة الكويت. ومن هذا المنطلق يمكن أن نجعل نظرتها إلى هذا الفن متأثرة إلى حد كبير بالنظرة إلى فن الرواية مما قد يشير في النهاية إلى أن الطائي كان روائيًا أكثر منه كاتبا للقصة». والمعروف أن الطائي هو أول عماني كتب رواية وقد صدرت في عام 1963 تحت عنوان «ملائكة الجبل الأخضر»، وأتبعها برواية أخرى في عام 1981 تحت عنوان «الشراع الكبير».

والحقيقة أن التجربة القصصية في عمان شهدت في الفترة ما بين حقبة عبدالله الطائي في الأربعينات وحقبة احمد بلال بحار وزملائه في الثمانينات وما بعدها نقلة نوعية كبيرة وملحوظة من أبرز تجلياتها، أولاً: تزايد إصدار المجموعات القصصية عاما بعد عام كنتيجة لزيادة وعي الكتاب برسالتهم تجاه مجتمعهم، وثانيًا: ظهور أسماء نسوية عديدة في مجال الإبداع القصصي والروائي من أمثال جوخة الحارثي وهدى الجهوري وفاطمة العبيداني وخولة الظاهري وطيبة عبدالله الكندي وزوينة خلفان وطاهرة اللواتي ومريم النحوي وأزهار أحمد وسعاد العريمي وليلى البلوشي ورحمة المغيزوي

وبشرى خلفان وحنان المنذري وغيرهن، وثالثًا: تطور التقنيات السردية وعوامل الجمال والجذب والنزعة للتجريب والتحريك الحداثي في الفن القصصي بعيدا عن التقليدية السردية، ورابعًا: قفز عدد من الأسماء الأدبية العمانية في مجال القصة من المحلية إلى الإقليمية عبر نيلها جوائز عربية وخليجية مثل سليمان المعمري الفائز بجائزة يوسف إدريس العربية في دورتها الأولى (2007) عن مجموعته القصصية الموسومة بـ«الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة»، ومحمود الرحبي الفائز بجائزة دبي الثقافية في دورتها السادسة (2009) عن مجموعته الموسومة بـ«أرجوحة بين زمنين»، إضافة إلى اختيار الرواية الأولى لعبدالعزيز الفارسي وهي رواية «تبكي الأرض.. يضحك زحل» ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية في دورتها الأولى (2008).

وبطبيعة الحال فإن هذه التطورات الأدبية ما كانت لتحدث لو لا مرحلة الانفتاح والنهضة التي دشّنها السلطان قابوس بدءًا من عام 1970، وشهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة بمختلف الفنون الإبداعية، وإطلاق برامج محو الأمية، والسماح بإصدار الصحف، وقيام هذه الصحف بإصدار ملاحق ثقافية إسبوعية ثرية المحتوى، وتأسيس الإعلام المرئي والمسموع الذي خصص برامج ثابتة لعرض النتاج الأدبي والفني للمبدعين العمانيين، وظهور الأندية والجمعيات الفكرية والثقافية والأدبية التي أخذت على عاتقها استقدام كبار المبدعين العرب وإقامة الندوات والجلسات النقدية والمسابقات والمواسم الثقافية مع رصد جوائز تشجيعية كبيرة لها، وتبني الأقلام الإبداعية مع طباعة وترجمة أعمالها، وغير ذلك من العوامل التي حولت الساحة السردية العمانية خلال السنوات الست والعشرين الماضية تحديدًا إلى ساحة غنية وكثيفة الإنتاج كمًا وكيفًا.

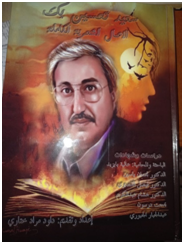

ما سبق كان مجرد توطئة للحديث عن المرحوم «أحمد بلال بحار الجرجيشي»، الذي يصفه البعض من مواطنيه العمانيين بـ«رائد القصة العمانية القصيرة»، فيما يصفه البعض الآخر بـ«رائد القصة البوليسية القصيرة في عمان والخليج»؛ لأنه كان أول من خاض تجربة كتابة القصص البوليسية، فغلب هذا الاتجاه على ما عداها من اتجاهات في قصصه.

فمثلاً في مجموعته القصصية التي أطلق عليها إسم «لا يا غريب» والصادرة في عام 1987 عن «المطابع العالمية» بمسقط توجد قصص عالجها معالجة بوليسية مثل قصص: «شياطين السفينة»، و«جريمة تحت الماء»، و«اليد الخفية»، و«لا يا غريب»، علمًا بأن قصة «جريمة تحت الماء» حولها التلفزيون العماني إلى مسلسل من سبع حلقات في عام 1997 تحت عنوان «حادثة الساحل» من تمثيل جمعة هيكل، بلال عبدالله، إبراهيم الزدجالي، علي ميرزا محمود، جعفر الغريب، فخرية خميس، شمعة محمد، إضافة إلى الفنانة البحرينية في الشرقاوي والممثل الكويتي الكبير أحمد الصالح.

تقول سيرته الذاتية المختصرة، طبقًا لما هو منشور في الصفحتين 51 و52 من كتاب «في الأدب العماني الحديث» الصادر عن دار رياض الريس للكتب والنشر في سنة 1990 من تأليف القاص والناقد المصري يوسف الشاروني، أنه من مواليد العام 1951 (في قول آخر أنه من مواليد العام 1954) بولاية بركاء العمانية التي أكمل بها تعليمه الإبتدائي والثانوي، قبل أن تبعثه الدولة على نفقتها إلى السودان للالتحاق بمعهد التربية في جامعة «بخت الرضا» السودانية، وهي جامعة أسسها الإنجليز هناك في منتصف الثلاثينات تقريبا بهدف إعداد وتأهيل مدرسين أكفاء للتدريس في مراحل التعليم الأولى والوسطى. ويعتقد أن مكان ميلاده في بركاء، التي هي من المرافئ العمانية العريقة الواقعة على ساحل الباطنة الخصيب حيث تتصافح الطبيعة الخلابة مع عبق التراث، وحيث تتعانق أراضيها مع تخوم ولايات السيب والمصنعة ووادي المعاول، قد أثرت فيه فجعلته يكتب قصصًا يمزج فيها الخيال بالواقع بأسلوب جميل، حتى وإن قال البعض إن ما كتبه لا يرقى إلى مرتبة القصة، ولا يتجاوز مرتبة الخواطر والتأملات.

بعد حصوله على دبلوم التربية من السودان وعودته إلى بلده عمل أحمد بلال بحار في سلاح الجو العماني، حيث أتيحت له فرصة الابتعاث مجددًا إلى بريطانيا، فدرس أولاً اللغة الإنجليزية في بلدة هيستنغ Hasting على الساحل الجنوبي لبريطانيا ثم أتبعها بعلوم الطيران. وعقب عودته إلى وطنه ظل يعمل في سلاح الجو السلطاني حتى وصل إلى رتبة رائد.

استهوت كتابة القصة أحمد بلال بحار كثيرًا، بسبب الحكايات المثيرة والأساطير الغريبة التي سمعها والمشاهد الحزينة التي رآها رؤية العين في سنوات طفولته التي عاشها كلها في حقبة ما قبل الانفتاح، اي يوم أن كانت عمان سجنًا لمن بداخلها ولغزًا لمن في خارجها. وأقوى دليل على صحة هذا الكلام هو مجموعته القصصية الأولى «سور المنايا» التي حدد فيها مكان وزمان الأحداث فقال إن أحداثها وقعت في عقد الستينات من القرن العشرين في مسقط العاصمة التي كان يحيط بها سور حتى عام 1970.

في قصة «سور المنايا» يتحدث احمد بلال عن أم عمانية تسلك طريقها نحو العاصمة مسقط لطلب العلاج لابنها في المستشفى الوحيد في البلاد، والذي كان موجودا آنذاك داخل السور، لكنها لا تصل مع ابنها إلى بوابة السور إلا مع ساعة الغروب أي في الوقت الذي تغلق فيه البوابة. والسور هنا بطبيعة الحال كناية ورمز لما كان يحجب عمان والعمانيين عن المشاركة في حضارة القرن العشرين زمن السلطان الراحل سعيد بن تيمور. وفي بقية القصص التي تتضمنها هذه المجموعة القصصية نرى جنوحًا للمؤلف نحو تناول مختلف الأوضاع في عمان ما قبل الإنفتاح. فهناك مثلاً قصة بعنوان «عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء» يتناول فيها محاولات التصدي للفوارق العنصرية، وقصة أخرى بعنوان «المرابي» يتناول فيها ظاهرة موجودة في حياة المجتمع العماني من خلال سرد حكاية المرابي راشد الذي يسعى إلى زيادة ثروته عن طريق إستغلال حاجة الناس الماسة للنقود، فيفرض عليهم شروطه المجحفة عديمة الإنسانية للاستيلاء على ممتلكاتهم.

وعن مجموعة «سور المنايا» كتب الناقد المصري يوسف الشاروني في العدد 277 من مجلة البيان الصادرة عن رابطة الأدباء الكويتيين، وهو عدد خصص للحديث عن القصة في منطقة الخليج العربي في أغسطس سنة 1989 ما معناه أن هذه المجموعة لا تندرج تحت اسم القصة القصيرة، وإنما يمكن إدراجها في خانة الخواطر والانطباعات، ثم أضاف قائلاً: «ويتدخل المؤلف أحيانًا ليشرح ما لا يحتاج إلى شرح، وأحيانًا لشرح ألفاظ لا تتفق والأسلوب القصصي»،

واختتم نقده بالقول: «ويلخص أحداثًا كثيرة في صفحات قلائل إلى حد أنه يغلب عليها الأسلوب الصحفي». وقد أيد هذا الرأي الروائي المصري والكاتب الصحفي بجريدة الوطن العمانية عبدالستار محمد خليف الذي حظيت المجموعة بإهتمامه. إذ قال عنها طبقًا لما أورده الدكتور شبر شرف الموسوي في الصفحة 33 من كتابه الموسوم بـ«القصة القصيرة في عمان من عام 1970 وحتى 2000م» الصادر عن وزارة الثقافة والتراث العمانية أن بها من الصفحات ما لا يمكن أن يندرج تحت إسم القصة القصيرة على الإطلاق، مشيرًا بالتحديد إلى الصفحات المحتوية على «قصة الصديق». وعلى الرغم من قسوة النقاد على صاحبنا، فإن هناك من القراء من استحسن جهده وشجاعته، وتفهم حقيقة أن التجارب الأولى لا تخلو من الهنات، وأن المحاولات التالية ستكون أكثر نضجًا. وهذا ما حدث بالفعل!

وفي عام 1983 أخرجت «مطابع العقيدة» في روي لأحمد بلال مجموعته القصصية الثانية وكانت بعنوان «وأخرجت الأرض»، وفيها تولى بنفسه زمام الحديث على لسان شخصيات القصص، كما تبين فيها أنه تجاوز مرحلة التجريب إلى مرحلة التأصيل في كتابة القصة. بعد ذلك، وتحديدا في عام 1987 أخرجت «المطابع العالمية» في مسقط المجموعة القصصية الثالثة لبلال تحت عنوان «لا يا غريب»، والتي كتب مقدمتها الناقد والمبدع والمفكر والمترجم المصري الدكتور أحمد درويش.

في مقدمة درويش نقرأ: «إن الإغراق في الرومانسية دون داعٍ في معظم الأحيان مثل الولع بايراد الكلمات الجميلة بذاتها مما يدفع الكاتب إلى أن يورد من الصفات ما لا يريد، وأن يضخم الموقف في كثير من الحالات أكثر مما ينبغي...». وفي مكان آخر من مقدمته يقول درويش: «إن تشابه الشخصيات وكثرة المفاجآت يجعل القاريء يحس في بعض الأحيان أنه يتوغل في غابة كثيفة تشابكت فيها الأغصان المثمرة حول رأسه. ومع التسليم بامكانية جودة الثمر وأهميته فإن كثرته في بعض الأحيان ربما تحجب الرؤية الواضحة عن العين».

أما الأديب السعودي «عبدالله بن أحمد الشباط» فقد خصص ترجمة قصيرة لأحمد بلال في الصفحات من 31 إلى 33 من كتابه «أدباء وأديبات من الخليج العربي» الصادر في عام 1999 عن الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع بالخبر. في هذه الترجمة تناول الشباط القاص أحمد بلال وغيره من المشتغلين في فن القصة والرواية في عمان بالنقد زاعمًا أن معظم أعمالهم تعكس حالة الحيرة والضياع التي يعيشها الفرد العماني ما بين الحضارة الغربية وإفرازاتها من جهة وتقاليد البيئة المحلية البدوية من جهة أخرى، ومدللاً على صحة زعمه بالقول: «الأمور في العمل الفني (العماني) إما بيضاء أو سوداء ولا وسط بينهما».

بقي أن نعرف أن أحمد بلال بحار توفي في سن مبكرة، مخلّفًا وراءه ابنين هما ماجد وميحد، وثلاث مجموعات قصصية فقط، فخسرته عوالم الفن القصصي في عمان ومنطقة الخليج.

ومما لاشك فيه أن بدايات الإبداع القصصي في السلطنة تعزي إلى الأديب والشاعر المرحوم عبدالله محمد الطائي المتوفي في سنة 1973، والذي درس في العراق، وتنقل من أجل لقمة العيش ما بين باكستان والبحرين والكويت والإمارات قبل أن يعود إلى وطنه في عام 1970 وزيرًا للإعلام ووزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية.

ودليلنا هو القصص التي ظهرت باسمه أولا في الأربعيات مثل قصص: «اختفاء امرأة»، و«أسف»، و«خيانات»، وثانيا في حقبة الستينات والسبعينات مثل قصص «دوار جامع الحسين»، و«عائلة عبدالبديع»، و«مأساة صبيحة»، إضافة إلى مجموعة «المغلغل» القصصية التي يعتقد أن الطائي كتبها في الستينات وظلت محفوظة كمخطوطة إلى أن تم نشرها في عام 2009 في «مطابع العقيدة» بمسقط.

غير أن هناك من يؤرّخ البداية الحقيقية لظهور الإبداع القصصي في عمان ونشأة فن القصة العمانية القصيرة بظهور المجموعة القصصية المسماة «سور المنايا» للقاص أحمد بلال بحار في سنة 1981.

وهؤلاء، ومن بينهم الأكاديمي السعودي محمد عباس عرابي الذي كتب بحثًا على حلقتين في سبتمبر 2015 في جريدة الوطن العمانية تحت عنوان «أضواء على القصة القصيرة في سلطنة عمان»، وآمنة ربيع صاحبة كتاب «البنية السردية للقصة القصيرة في سلطنة عمان» الصادر في عام 2005 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، والكاتبة العمانية نوف السعيدي التي عقبت على دراسة كتبها الأستاذ بجامعة صحار الدكتور علي بن سالم المانعي بعنوان «القصة العمانية التاريخ والواقع»

ونشرت تعقيبها في ملحق نون (6/9/2010)، والأستاذ محسن الكندي الذي كانت رسالته لنيل درجة الماجستير من جامعة السلطان قابوس في عام 1995 تحت عنوان «عبدالله الطائي»، يزعمون أن كل ما سبق «سور المنايا» من نتاج قصصي لعبدالله الطائي، أو لمحمود الخصيبي (بدأ بنشر قصة «تضحية طفل» في عام 1960، ثم نشر أول مجموعة قصصية له باسم «قلب للبيع» في سنة 1983)، أو للقاص سعود المظفر (بدأ في كتابة القصة القصيرة منذ سنة 1965 حينما كان طالبًا في الكويت حيث نشر قصة «موعد في المحطة»

وأتبعها بقصة «المنتقم» في عام 1967، فقصة التائه في عام 1968) كان مجرد محاولات سطحية متواضعة من خلال النشر في الصحافة المدرسية أو في صحف خليجية متفرقة، ناهيك عن افتقاده للحبكات والفنيات الإبداعية المعروفة، وتناوله قضايا من خارج الواقع العماني إجمالا، لكن مع اعترافهم جميعًا بريادة المرحوم عبدالله الطائي «زمنيًا وليس إبداعيًا» ليس على المستوى العماني فقط وإنما على المستوى الخليجي أيضًا.

وفي هذا السياق كتب الأستاذ محسن الكندي ما مفاده أن الطائي لم يكتب أكثر من سبع قصص إحداها طويلة وهي «المغلغل» أما بقية قصصه فقصيرة، بعضها وضع بنفسه عناوينها، والبعض الآخر تولى أبناؤه من بعده اختيار عناوين لها، مضيفًا: «تشير تواريخ قصصه الثلاث الأولى (خيانات، أسف، واختفاء امرأة) إلى أن الطائي كتبها في عام 1942 أثناء تواجده في بغداد طالبًا في مدارسها الابتدائية والثانوية، وهو بذلك أول من طرق هذا الفن الأدبي على الصعيد العماني، مشكلاً ريادته له تاريخيًا.

أما القصص الأخرى فلم يؤرخ لتاريخ كتابتها، وتقودنا طبيعتها وأحداثها إلى أن الطائي كتبها في الفترة المتأخرة من الستينات أثناء تواجده بدولة الكويت. ومن هذا المنطلق يمكن أن نجعل نظرتها إلى هذا الفن متأثرة إلى حد كبير بالنظرة إلى فن الرواية مما قد يشير في النهاية إلى أن الطائي كان روائيًا أكثر منه كاتبا للقصة». والمعروف أن الطائي هو أول عماني كتب رواية وقد صدرت في عام 1963 تحت عنوان «ملائكة الجبل الأخضر»، وأتبعها برواية أخرى في عام 1981 تحت عنوان «الشراع الكبير».

والحقيقة أن التجربة القصصية في عمان شهدت في الفترة ما بين حقبة عبدالله الطائي في الأربعينات وحقبة احمد بلال بحار وزملائه في الثمانينات وما بعدها نقلة نوعية كبيرة وملحوظة من أبرز تجلياتها، أولاً: تزايد إصدار المجموعات القصصية عاما بعد عام كنتيجة لزيادة وعي الكتاب برسالتهم تجاه مجتمعهم، وثانيًا: ظهور أسماء نسوية عديدة في مجال الإبداع القصصي والروائي من أمثال جوخة الحارثي وهدى الجهوري وفاطمة العبيداني وخولة الظاهري وطيبة عبدالله الكندي وزوينة خلفان وطاهرة اللواتي ومريم النحوي وأزهار أحمد وسعاد العريمي وليلى البلوشي ورحمة المغيزوي

وبشرى خلفان وحنان المنذري وغيرهن، وثالثًا: تطور التقنيات السردية وعوامل الجمال والجذب والنزعة للتجريب والتحريك الحداثي في الفن القصصي بعيدا عن التقليدية السردية، ورابعًا: قفز عدد من الأسماء الأدبية العمانية في مجال القصة من المحلية إلى الإقليمية عبر نيلها جوائز عربية وخليجية مثل سليمان المعمري الفائز بجائزة يوسف إدريس العربية في دورتها الأولى (2007) عن مجموعته القصصية الموسومة بـ«الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة»، ومحمود الرحبي الفائز بجائزة دبي الثقافية في دورتها السادسة (2009) عن مجموعته الموسومة بـ«أرجوحة بين زمنين»، إضافة إلى اختيار الرواية الأولى لعبدالعزيز الفارسي وهي رواية «تبكي الأرض.. يضحك زحل» ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية في دورتها الأولى (2008).

وبطبيعة الحال فإن هذه التطورات الأدبية ما كانت لتحدث لو لا مرحلة الانفتاح والنهضة التي دشّنها السلطان قابوس بدءًا من عام 1970، وشهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة بمختلف الفنون الإبداعية، وإطلاق برامج محو الأمية، والسماح بإصدار الصحف، وقيام هذه الصحف بإصدار ملاحق ثقافية إسبوعية ثرية المحتوى، وتأسيس الإعلام المرئي والمسموع الذي خصص برامج ثابتة لعرض النتاج الأدبي والفني للمبدعين العمانيين، وظهور الأندية والجمعيات الفكرية والثقافية والأدبية التي أخذت على عاتقها استقدام كبار المبدعين العرب وإقامة الندوات والجلسات النقدية والمسابقات والمواسم الثقافية مع رصد جوائز تشجيعية كبيرة لها، وتبني الأقلام الإبداعية مع طباعة وترجمة أعمالها، وغير ذلك من العوامل التي حولت الساحة السردية العمانية خلال السنوات الست والعشرين الماضية تحديدًا إلى ساحة غنية وكثيفة الإنتاج كمًا وكيفًا.

ما سبق كان مجرد توطئة للحديث عن المرحوم «أحمد بلال بحار الجرجيشي»، الذي يصفه البعض من مواطنيه العمانيين بـ«رائد القصة العمانية القصيرة»، فيما يصفه البعض الآخر بـ«رائد القصة البوليسية القصيرة في عمان والخليج»؛ لأنه كان أول من خاض تجربة كتابة القصص البوليسية، فغلب هذا الاتجاه على ما عداها من اتجاهات في قصصه.

فمثلاً في مجموعته القصصية التي أطلق عليها إسم «لا يا غريب» والصادرة في عام 1987 عن «المطابع العالمية» بمسقط توجد قصص عالجها معالجة بوليسية مثل قصص: «شياطين السفينة»، و«جريمة تحت الماء»، و«اليد الخفية»، و«لا يا غريب»، علمًا بأن قصة «جريمة تحت الماء» حولها التلفزيون العماني إلى مسلسل من سبع حلقات في عام 1997 تحت عنوان «حادثة الساحل» من تمثيل جمعة هيكل، بلال عبدالله، إبراهيم الزدجالي، علي ميرزا محمود، جعفر الغريب، فخرية خميس، شمعة محمد، إضافة إلى الفنانة البحرينية في الشرقاوي والممثل الكويتي الكبير أحمد الصالح.

تقول سيرته الذاتية المختصرة، طبقًا لما هو منشور في الصفحتين 51 و52 من كتاب «في الأدب العماني الحديث» الصادر عن دار رياض الريس للكتب والنشر في سنة 1990 من تأليف القاص والناقد المصري يوسف الشاروني، أنه من مواليد العام 1951 (في قول آخر أنه من مواليد العام 1954) بولاية بركاء العمانية التي أكمل بها تعليمه الإبتدائي والثانوي، قبل أن تبعثه الدولة على نفقتها إلى السودان للالتحاق بمعهد التربية في جامعة «بخت الرضا» السودانية، وهي جامعة أسسها الإنجليز هناك في منتصف الثلاثينات تقريبا بهدف إعداد وتأهيل مدرسين أكفاء للتدريس في مراحل التعليم الأولى والوسطى. ويعتقد أن مكان ميلاده في بركاء، التي هي من المرافئ العمانية العريقة الواقعة على ساحل الباطنة الخصيب حيث تتصافح الطبيعة الخلابة مع عبق التراث، وحيث تتعانق أراضيها مع تخوم ولايات السيب والمصنعة ووادي المعاول، قد أثرت فيه فجعلته يكتب قصصًا يمزج فيها الخيال بالواقع بأسلوب جميل، حتى وإن قال البعض إن ما كتبه لا يرقى إلى مرتبة القصة، ولا يتجاوز مرتبة الخواطر والتأملات.

بعد حصوله على دبلوم التربية من السودان وعودته إلى بلده عمل أحمد بلال بحار في سلاح الجو العماني، حيث أتيحت له فرصة الابتعاث مجددًا إلى بريطانيا، فدرس أولاً اللغة الإنجليزية في بلدة هيستنغ Hasting على الساحل الجنوبي لبريطانيا ثم أتبعها بعلوم الطيران. وعقب عودته إلى وطنه ظل يعمل في سلاح الجو السلطاني حتى وصل إلى رتبة رائد.

استهوت كتابة القصة أحمد بلال بحار كثيرًا، بسبب الحكايات المثيرة والأساطير الغريبة التي سمعها والمشاهد الحزينة التي رآها رؤية العين في سنوات طفولته التي عاشها كلها في حقبة ما قبل الانفتاح، اي يوم أن كانت عمان سجنًا لمن بداخلها ولغزًا لمن في خارجها. وأقوى دليل على صحة هذا الكلام هو مجموعته القصصية الأولى «سور المنايا» التي حدد فيها مكان وزمان الأحداث فقال إن أحداثها وقعت في عقد الستينات من القرن العشرين في مسقط العاصمة التي كان يحيط بها سور حتى عام 1970.

في قصة «سور المنايا» يتحدث احمد بلال عن أم عمانية تسلك طريقها نحو العاصمة مسقط لطلب العلاج لابنها في المستشفى الوحيد في البلاد، والذي كان موجودا آنذاك داخل السور، لكنها لا تصل مع ابنها إلى بوابة السور إلا مع ساعة الغروب أي في الوقت الذي تغلق فيه البوابة. والسور هنا بطبيعة الحال كناية ورمز لما كان يحجب عمان والعمانيين عن المشاركة في حضارة القرن العشرين زمن السلطان الراحل سعيد بن تيمور. وفي بقية القصص التي تتضمنها هذه المجموعة القصصية نرى جنوحًا للمؤلف نحو تناول مختلف الأوضاع في عمان ما قبل الإنفتاح. فهناك مثلاً قصة بعنوان «عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء» يتناول فيها محاولات التصدي للفوارق العنصرية، وقصة أخرى بعنوان «المرابي» يتناول فيها ظاهرة موجودة في حياة المجتمع العماني من خلال سرد حكاية المرابي راشد الذي يسعى إلى زيادة ثروته عن طريق إستغلال حاجة الناس الماسة للنقود، فيفرض عليهم شروطه المجحفة عديمة الإنسانية للاستيلاء على ممتلكاتهم.

وعن مجموعة «سور المنايا» كتب الناقد المصري يوسف الشاروني في العدد 277 من مجلة البيان الصادرة عن رابطة الأدباء الكويتيين، وهو عدد خصص للحديث عن القصة في منطقة الخليج العربي في أغسطس سنة 1989 ما معناه أن هذه المجموعة لا تندرج تحت اسم القصة القصيرة، وإنما يمكن إدراجها في خانة الخواطر والانطباعات، ثم أضاف قائلاً: «ويتدخل المؤلف أحيانًا ليشرح ما لا يحتاج إلى شرح، وأحيانًا لشرح ألفاظ لا تتفق والأسلوب القصصي»،

واختتم نقده بالقول: «ويلخص أحداثًا كثيرة في صفحات قلائل إلى حد أنه يغلب عليها الأسلوب الصحفي». وقد أيد هذا الرأي الروائي المصري والكاتب الصحفي بجريدة الوطن العمانية عبدالستار محمد خليف الذي حظيت المجموعة بإهتمامه. إذ قال عنها طبقًا لما أورده الدكتور شبر شرف الموسوي في الصفحة 33 من كتابه الموسوم بـ«القصة القصيرة في عمان من عام 1970 وحتى 2000م» الصادر عن وزارة الثقافة والتراث العمانية أن بها من الصفحات ما لا يمكن أن يندرج تحت إسم القصة القصيرة على الإطلاق، مشيرًا بالتحديد إلى الصفحات المحتوية على «قصة الصديق». وعلى الرغم من قسوة النقاد على صاحبنا، فإن هناك من القراء من استحسن جهده وشجاعته، وتفهم حقيقة أن التجارب الأولى لا تخلو من الهنات، وأن المحاولات التالية ستكون أكثر نضجًا. وهذا ما حدث بالفعل!

وفي عام 1983 أخرجت «مطابع العقيدة» في روي لأحمد بلال مجموعته القصصية الثانية وكانت بعنوان «وأخرجت الأرض»، وفيها تولى بنفسه زمام الحديث على لسان شخصيات القصص، كما تبين فيها أنه تجاوز مرحلة التجريب إلى مرحلة التأصيل في كتابة القصة. بعد ذلك، وتحديدا في عام 1987 أخرجت «المطابع العالمية» في مسقط المجموعة القصصية الثالثة لبلال تحت عنوان «لا يا غريب»، والتي كتب مقدمتها الناقد والمبدع والمفكر والمترجم المصري الدكتور أحمد درويش.

في مقدمة درويش نقرأ: «إن الإغراق في الرومانسية دون داعٍ في معظم الأحيان مثل الولع بايراد الكلمات الجميلة بذاتها مما يدفع الكاتب إلى أن يورد من الصفات ما لا يريد، وأن يضخم الموقف في كثير من الحالات أكثر مما ينبغي...». وفي مكان آخر من مقدمته يقول درويش: «إن تشابه الشخصيات وكثرة المفاجآت يجعل القاريء يحس في بعض الأحيان أنه يتوغل في غابة كثيفة تشابكت فيها الأغصان المثمرة حول رأسه. ومع التسليم بامكانية جودة الثمر وأهميته فإن كثرته في بعض الأحيان ربما تحجب الرؤية الواضحة عن العين».

أما الأديب السعودي «عبدالله بن أحمد الشباط» فقد خصص ترجمة قصيرة لأحمد بلال في الصفحات من 31 إلى 33 من كتابه «أدباء وأديبات من الخليج العربي» الصادر في عام 1999 عن الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع بالخبر. في هذه الترجمة تناول الشباط القاص أحمد بلال وغيره من المشتغلين في فن القصة والرواية في عمان بالنقد زاعمًا أن معظم أعمالهم تعكس حالة الحيرة والضياع التي يعيشها الفرد العماني ما بين الحضارة الغربية وإفرازاتها من جهة وتقاليد البيئة المحلية البدوية من جهة أخرى، ومدللاً على صحة زعمه بالقول: «الأمور في العمل الفني (العماني) إما بيضاء أو سوداء ولا وسط بينهما».

بقي أن نعرف أن أحمد بلال بحار توفي في سن مبكرة، مخلّفًا وراءه ابنين هما ماجد وميحد، وثلاث مجموعات قصصية فقط، فخسرته عوالم الفن القصصي في عمان ومنطقة الخليج.