عن الدستور

"إن الدستور ليس مهما في ذاته ، بل في اقتناع الشعب بأهميته"

لقد ألف مونتسيكيو كتابه روح القوانين وأصل جون لوك للعقد الاجتماعي ، وحضرت الثورة الأمريكية ثم الفرنسية لتعملا على ترسيخ المواكبة الدستورية لعصر الحداثة.

الحداثة لها مقومات ثلاث:

- العقلانية.

-مركزية الانسان.

- الحرية.

لقد انتهج الآباء الليبراليون الأوائل منهجا تبشيريا مهد لعصر التنوير ، وكتب الفيلسوف الألماني كانط مقالة صغيرة بعنوان "ما التنوير" كتبها بلغة بسيطة جدا وليس ككتاباته المعتادة كنقد العقل المحض مثلا... وكان ذلك -بحسب ما أرى- بسبب اعتقاده برسالته تجاه الانسانية. لقد قلبت هذه المقالة القصيرة تاريخ البشرية. ووضعت الانسان في مواجهة حاسمة مع واقعه الوضعي...متحولا من الوقوعية (أي معرفة الواقع والاستسلام له) إلى الواقعية (أي معرفة الواقع والعمل على تغييره).

ومن تلك النقطة الزمنية الفاصلة ؛ بدأت أوروبا في تقويض ماضيها المعتمر بالدماء ، محاولة تجاوز حروبها القرنية كحرب الثلاثين عام والمائة عام . صحيح أن الحرب العالمية الثانية قد ألقت بالجزع في قلوب الفلاسفة وأحدثت شعورا عظيما بالاحباط لكن كان هناك من لا يزالون يؤمنون بالحداثة وينشرون التفاؤل ؛ لقد قال هابرماس: " الحداثة مشروع لم يكتمل بعد" . لكنني أقول أن الحداثة مشروع (لن) يكتمل أبدا لأن التوجه نحو الأمثل لا يمكن أن يبلغ انسداد الطريق.. لذلك فلا أجد غضاضة من وصف ما بعد الحداثة باعتباره امتدادا للحداثة وليس بذلك الانقطاع الاصطناعي الذي يتم تصويره به.

وبالعودة الى الدستور فإنني أضع للحداثة تاريخا مختلفا تماما وهو عام 1790 قبل الميلاد عندما وضع حمورابي أحد ملوك بابل (1750-1792 ق.م) مدونته القانونية الشاسعة ذات الاثنى عشر قسما والتي نظمت قواعدها بأقسامها المختلفة ؛ عمل القضاء والشهود ، السرقة والنهب ، شؤون الجيش ، شؤون الحقول والبساتين ، مخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهن ...، الخمارات ، عمليات البيع ، شؤون العائلة (الأحوال الشخصية) ، التعويضات والغرامات ، الاتفاقيات والعهود والعقود...، الاسعار والأجور ، حقوق الرقيق وواجباتهم.

ما فعله حمورابي كان نقلة جبارة لا يمكن إنكارها حين صاغ (كملك بابلي) أهم نموذج متطور لدولة القانون والمؤسسات. وأن مدونة حمورابي هنا كانت في حد ذاتها دستورا يجب أن يحتكم اليه الجميع وفق مبدا المشروعية أي (خضوع الكافة -حكاما ومحكومين- للقانون). لقد مرت حوالى ثلاثة آلاف عام قبل أن يعود مونتسيكيو ليؤكد ذلك عبر مقولته الخالدة: "إن القانون يجب أن يكون كالموت ، لا يستثني أحدا".

إن الحداثة لم تنشأ عن الدعة والرفاهية بل على العكس ؛ لقد نشأت عن المشقة والصراع ، مما ثبت بنيتها وهيكلها ، لأن الشعوب لا تنهض إلا إن مرت بتجارب قاسية فعلا. فهذه القسوة هي التي تفضي بالجميع الى الاقتناع بالعقلانية والموضوعية وتجبرهم على تقديم التنازلات عن القليل من طموحاتهم الحرة مقابل الاستمتاع بما تبقى لهم من جزء أكبر من حرياتهم.

التجارب القاسية تثبت للشعوب أن التعنت لا يفضي بها إلا إلى الفشل والألم والتأخر والفوضى وضياع حقوقها...لذلك فالدول التي تعاني اليوم ستكون هي الأكثر قابلية لتحقيق قفزات في المستقبل.

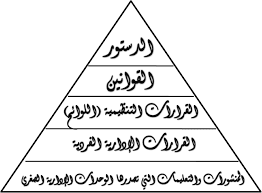

ومنذ تلك اللحظة التي تفكر فيها الشعوب -بجدية- في انهاء معاناتها ، ستبدأ أولا في عقد اتفاقها الملزم للجميع والذي سيجد الزامه ليس من كونه توزيعا للسلطة بل باعتباره أداة لانهاء معاناتها. فالدستور الذي ينبثق عن الألم الاجتماعي هو الأكثر رسوخا وثباتا والأكثر تعبيرا عن مصالح الجميع. فالنصوص ليست أكثر من صيغ لغوية قابلة للحذف والكشط والتعديل ، ولكن النصوص حين ترتبط بحاجات الشعوب تتجاوز دورها التوثيقي المادي الى حملها لمضامين شعورية. إنني لا أجد فرقا كبيرا بين الدستور والعرف إلا من حيث اتساع نطاق الأول وضيق نطاق الثاني ؛ فالعرف -وخلافا للعادة- هو اعتياد على سلوك معين يكتسب شعورا جماعيا بالالزام- أما العادة فلا تتحصن بذلك الشعور. من هنا يمكننا أن نفهم كيف يرتفع العرف في أحيان كثيرة ليتجاوز التشريع البرلماني كما حدث في أعراف التجارة البحرية التي فرضت على القضاء تجاهل النص القانوني -الأعلى مرتبة- والابقاء على عرف متعارض مع ذلك النص. إن الشرعية المجتمعية هي التي تمنح النص (دستورا أو تشريعا) قوته الملزمة ، والشرعية المجتمعية هي التي تدفع بالشعب بمختلف توجهاته إلى الارتضاء بتعهدات موثقة تسمى بالمعنى الواسع (قوانين) ، ثم تتدرج من الدساتير إلى التشريعات إلى اللوائح والأعراف ومبادئ العدالة والإنصاف.

بغير ذلك الشعور الجماعي بالزامية الدستور فلا قيمة لا للدستور ولا للقانون. وسيكون انتهاك الدستور أمرا بديهيا ، وسيتحول الدستور إلى عملة لا غطاء لها ، ترتفع وتنخفض بلا ضابط سوى القوة وإكراه الدولة.

إن الفرق بين قوة القانون وقانون القوة شاسع جدا فالأول هو ذلك الذي يتمتع بحماية الشعور المجتمعي له وأما الثاني فهو العاري من تلك الحماية.

لقد دفعت الحداثة بقيمها إلى العالمية ، ومنها إلى الدساتير الحديثة التي لم تكتف فقط بتقرير مبادئ الحداثة وأهمها الحرية الفردية ، بل فوق ذلك اجتزأت من سيادتها القومية لحساب سيادة مبادئ الحداثة عليها فجعلت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أولى بالتطبيق عند تعارض الدستور معها. وهذا حلم لم يكن المفكرون وفلاسفة الحكومة العالمية يتصورون تحققه يوما ما. لكنه تحقيق. صحيح أن العالم حتى اليوم لم يستقر توازنه وأن العرج حاصل في مشيته لكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. ولذا قلت بأن الحداثة مشروع (لن) يكتمل أبدا.

إن شعوب الدول النامية لا تفهم معنى الدستور ولذلك فهي تعاني من حالة مزمنة من كتابة نصوص تسميها دستورا ثم تلغيها على نحو متكرر ، وتؤدي تلك العملية الهدمية المستمرة إلى إفقاد تلك النصوص -على بؤسها- أي احترام متوقع منها.. ولذلك فحتى تلك النصوص لا تكون سوى واجهة لتزيين واقع سياسي واجتماعي مجدب.

الدساتير ليست نصوصا مكتوبة ، بل لا حاجة حتى لكتابتها ، إنما الدساتير هي مواضعات تستند الى شعور بأهمية احترامها.

هكذا فحسب.

"إن الدستور ليس مهما في ذاته ، بل في اقتناع الشعب بأهميته"

لقد ألف مونتسيكيو كتابه روح القوانين وأصل جون لوك للعقد الاجتماعي ، وحضرت الثورة الأمريكية ثم الفرنسية لتعملا على ترسيخ المواكبة الدستورية لعصر الحداثة.

الحداثة لها مقومات ثلاث:

- العقلانية.

-مركزية الانسان.

- الحرية.

لقد انتهج الآباء الليبراليون الأوائل منهجا تبشيريا مهد لعصر التنوير ، وكتب الفيلسوف الألماني كانط مقالة صغيرة بعنوان "ما التنوير" كتبها بلغة بسيطة جدا وليس ككتاباته المعتادة كنقد العقل المحض مثلا... وكان ذلك -بحسب ما أرى- بسبب اعتقاده برسالته تجاه الانسانية. لقد قلبت هذه المقالة القصيرة تاريخ البشرية. ووضعت الانسان في مواجهة حاسمة مع واقعه الوضعي...متحولا من الوقوعية (أي معرفة الواقع والاستسلام له) إلى الواقعية (أي معرفة الواقع والعمل على تغييره).

ومن تلك النقطة الزمنية الفاصلة ؛ بدأت أوروبا في تقويض ماضيها المعتمر بالدماء ، محاولة تجاوز حروبها القرنية كحرب الثلاثين عام والمائة عام . صحيح أن الحرب العالمية الثانية قد ألقت بالجزع في قلوب الفلاسفة وأحدثت شعورا عظيما بالاحباط لكن كان هناك من لا يزالون يؤمنون بالحداثة وينشرون التفاؤل ؛ لقد قال هابرماس: " الحداثة مشروع لم يكتمل بعد" . لكنني أقول أن الحداثة مشروع (لن) يكتمل أبدا لأن التوجه نحو الأمثل لا يمكن أن يبلغ انسداد الطريق.. لذلك فلا أجد غضاضة من وصف ما بعد الحداثة باعتباره امتدادا للحداثة وليس بذلك الانقطاع الاصطناعي الذي يتم تصويره به.

وبالعودة الى الدستور فإنني أضع للحداثة تاريخا مختلفا تماما وهو عام 1790 قبل الميلاد عندما وضع حمورابي أحد ملوك بابل (1750-1792 ق.م) مدونته القانونية الشاسعة ذات الاثنى عشر قسما والتي نظمت قواعدها بأقسامها المختلفة ؛ عمل القضاء والشهود ، السرقة والنهب ، شؤون الجيش ، شؤون الحقول والبساتين ، مخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهن ...، الخمارات ، عمليات البيع ، شؤون العائلة (الأحوال الشخصية) ، التعويضات والغرامات ، الاتفاقيات والعهود والعقود...، الاسعار والأجور ، حقوق الرقيق وواجباتهم.

ما فعله حمورابي كان نقلة جبارة لا يمكن إنكارها حين صاغ (كملك بابلي) أهم نموذج متطور لدولة القانون والمؤسسات. وأن مدونة حمورابي هنا كانت في حد ذاتها دستورا يجب أن يحتكم اليه الجميع وفق مبدا المشروعية أي (خضوع الكافة -حكاما ومحكومين- للقانون). لقد مرت حوالى ثلاثة آلاف عام قبل أن يعود مونتسيكيو ليؤكد ذلك عبر مقولته الخالدة: "إن القانون يجب أن يكون كالموت ، لا يستثني أحدا".

إن الحداثة لم تنشأ عن الدعة والرفاهية بل على العكس ؛ لقد نشأت عن المشقة والصراع ، مما ثبت بنيتها وهيكلها ، لأن الشعوب لا تنهض إلا إن مرت بتجارب قاسية فعلا. فهذه القسوة هي التي تفضي بالجميع الى الاقتناع بالعقلانية والموضوعية وتجبرهم على تقديم التنازلات عن القليل من طموحاتهم الحرة مقابل الاستمتاع بما تبقى لهم من جزء أكبر من حرياتهم.

التجارب القاسية تثبت للشعوب أن التعنت لا يفضي بها إلا إلى الفشل والألم والتأخر والفوضى وضياع حقوقها...لذلك فالدول التي تعاني اليوم ستكون هي الأكثر قابلية لتحقيق قفزات في المستقبل.

ومنذ تلك اللحظة التي تفكر فيها الشعوب -بجدية- في انهاء معاناتها ، ستبدأ أولا في عقد اتفاقها الملزم للجميع والذي سيجد الزامه ليس من كونه توزيعا للسلطة بل باعتباره أداة لانهاء معاناتها. فالدستور الذي ينبثق عن الألم الاجتماعي هو الأكثر رسوخا وثباتا والأكثر تعبيرا عن مصالح الجميع. فالنصوص ليست أكثر من صيغ لغوية قابلة للحذف والكشط والتعديل ، ولكن النصوص حين ترتبط بحاجات الشعوب تتجاوز دورها التوثيقي المادي الى حملها لمضامين شعورية. إنني لا أجد فرقا كبيرا بين الدستور والعرف إلا من حيث اتساع نطاق الأول وضيق نطاق الثاني ؛ فالعرف -وخلافا للعادة- هو اعتياد على سلوك معين يكتسب شعورا جماعيا بالالزام- أما العادة فلا تتحصن بذلك الشعور. من هنا يمكننا أن نفهم كيف يرتفع العرف في أحيان كثيرة ليتجاوز التشريع البرلماني كما حدث في أعراف التجارة البحرية التي فرضت على القضاء تجاهل النص القانوني -الأعلى مرتبة- والابقاء على عرف متعارض مع ذلك النص. إن الشرعية المجتمعية هي التي تمنح النص (دستورا أو تشريعا) قوته الملزمة ، والشرعية المجتمعية هي التي تدفع بالشعب بمختلف توجهاته إلى الارتضاء بتعهدات موثقة تسمى بالمعنى الواسع (قوانين) ، ثم تتدرج من الدساتير إلى التشريعات إلى اللوائح والأعراف ومبادئ العدالة والإنصاف.

بغير ذلك الشعور الجماعي بالزامية الدستور فلا قيمة لا للدستور ولا للقانون. وسيكون انتهاك الدستور أمرا بديهيا ، وسيتحول الدستور إلى عملة لا غطاء لها ، ترتفع وتنخفض بلا ضابط سوى القوة وإكراه الدولة.

إن الفرق بين قوة القانون وقانون القوة شاسع جدا فالأول هو ذلك الذي يتمتع بحماية الشعور المجتمعي له وأما الثاني فهو العاري من تلك الحماية.

لقد دفعت الحداثة بقيمها إلى العالمية ، ومنها إلى الدساتير الحديثة التي لم تكتف فقط بتقرير مبادئ الحداثة وأهمها الحرية الفردية ، بل فوق ذلك اجتزأت من سيادتها القومية لحساب سيادة مبادئ الحداثة عليها فجعلت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أولى بالتطبيق عند تعارض الدستور معها. وهذا حلم لم يكن المفكرون وفلاسفة الحكومة العالمية يتصورون تحققه يوما ما. لكنه تحقيق. صحيح أن العالم حتى اليوم لم يستقر توازنه وأن العرج حاصل في مشيته لكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. ولذا قلت بأن الحداثة مشروع (لن) يكتمل أبدا.

إن شعوب الدول النامية لا تفهم معنى الدستور ولذلك فهي تعاني من حالة مزمنة من كتابة نصوص تسميها دستورا ثم تلغيها على نحو متكرر ، وتؤدي تلك العملية الهدمية المستمرة إلى إفقاد تلك النصوص -على بؤسها- أي احترام متوقع منها.. ولذلك فحتى تلك النصوص لا تكون سوى واجهة لتزيين واقع سياسي واجتماعي مجدب.

الدساتير ليست نصوصا مكتوبة ، بل لا حاجة حتى لكتابتها ، إنما الدساتير هي مواضعات تستند الى شعور بأهمية احترامها.

هكذا فحسب.