يعود الشاعر محمد آدم الى الحياة الثقافية بقوة الفعل.

فبعد غياب دام عشر سنوات بعد وجود طاغ وثرثار حتى نهاية الثمانينات، يقدم آدم ديوانين جديدين أولهما 'حجر وماس' وثانيهما 'نشيد آدم'، الأول صدر عن سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب والثاني صدر عن دار ميريت للنشر، وإمعانا في الحضور فقد اصدر آدم أعماله الكاملة عن دار الكلمة، احدث دور النشر المصرية، وهي الأعمال التي تضمنت دواوينه الخمسة كتاب الوقت والعبارة، أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة الذي صودر إبان طبعته في هيئة الكتاب لتجاوزات دينية نسبت إليه عند صدوره، ثم ديوانه هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضا، بالإضافة لديوانيه الجديدين الصادرين قبل عدة أشهر، حسبما أشرنا، ثم مختارات موسعة صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في حوالى سبعمائة صفحة من القطع الكبير.

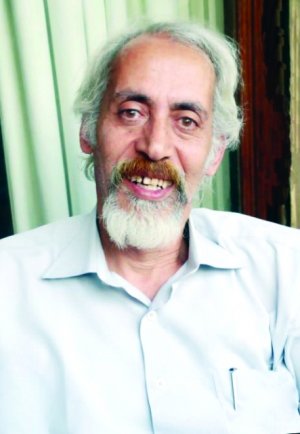

ومحمد آدم هو أحد شعراء جيل السبعينات المتأخرين. فهو في منتصف عقده السادس أو يكاد. وكان صاحب حضور لافت في المنابر الشعرية سواء على مستوى النشر أو على مستوى الحضور في النصف الثاني من الثمانينات، لكن ظروفاً كثيرة أبعدته عن المضمار، كان على رأسها اتهامه المتكرر بالتأثر بأصوات ريادية، لم يكن له خلاص منها لطبيعة تجربته، وعلى رأس هؤلاء الشاعر محمد عفيفي مطر نفسه، الذي وجه له اتهامات مباشرة بالسطو على تجربته، ولم يكتف بذلك بل وجه له اتهامات اكثر قسوة تصل الى حد استثمار علاقة آدم بالمؤسسات الثقافية. وقد راجت في فترة من الفترات مثل هذه الجمل المبتسرة، الملقاة على عواهنها، لكنها لم تكن صحيحة على اي نحو، وثبت فيما بعد أنها تقولات المثقفين، وأبناء الأزمة الطاحنة، وأظن أن أسبابا اخرى ساهمت في تكريس عزلة محمد آدم، ليس اقلها أزمة النص السبعيني نفسه إزاء النص الريادي من ناحية وإزاء الشعرية الجديدة من ناحية اخرى، بالإضافة الى أن الحصيلة التي جناها من حضوره الباذخ في النص الثاني من الثمانينات كانت تتمثل في حضور نخبوي فاتر الى حد كبير وانصراف مروع من الجمهور العام عن هذا الشعر، بل ربما عن الشعر في جملته، وأظن أن ذلك ـ في جزء منه ـ راجع للظرف العام الذي تعيشه الثقافة العربية أكثر من نسبته لشعر الحقبة السبعينية.

يعود محمد آدم بنفس 'رزالاته والحاحاته' الدائمة والمتكررة على حضوره، وكأنه لم يغب يوما عن ساحة التطاحن، وكأن موطئ قدمه ما زال ـ كالإمام ـ موشوما فوق المياه، بينما لا يدري أن مياها كثيرة جرت في النهر، وان أركان الكون تغيرت بين مشرق مغرب، وبين مغرب ومشرق.

الأماكن التي تركها آدم ليست فوّاحة كما كان يحب لها أن تكون، بل أصبحت أماكن تغشاها الذئاب الليلية الخاطفة، وباتت ترهبها الأقدام التي عبدت صخورها قبل عشرات السنين، ولم تعد الأيادي متشابكة كما كانت، باتت أسباب انفراط العقد، اعلى بكثير من الأسباب التي تدعو الى ضبطه في خيط واحد. وان كنت أرى أن ذلك احد التجليات الطبيعية لتأكيد الانفراطة الشعرية الحادثة، التي تركت الشعراء كثعالب صغيرة متناحرة وسط الكروم، يبحثون عن اسباب اخرى للوجود بعيدا عن الحناجر المتوحدة الصارخة بنشيد واحد منذ عشرات السنين منذ ان اجتمعت إرادات القومية على التوحيد الذي لم يحدث حتى الآن.

والسؤال الآن عمن هو محمد آدم قبل الغياب ومن هو مرة ثانية بعد الحضور؟ ما الذي حدث وما الذي تغير؟ هذه اسئلة كان لا بد ان يطرحها آدم على نفسه مرات ومرات، فقد طرحها الواقع على نفسه في سنواته الاخيرة عشرات المرات. وأظن ان آدم مطالب بالاستمرار في طرح السؤال او هكذا اظن فهو سؤال الشعر، قبل ان يكون سؤال الشاعر.

يبدو آدم في دواوينه الثلاثة الأولى قبل انقطاعه : كتاب الوقت والعبارة، انا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة ثم هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضا، يبدو ابنا مخلصا ـ بالدرجة الاولى للنص الديني المتراوح بين الخطاب الصوفي والخطاب التوراتي، فالذات الشاعرة قررت منذ اللحظة الاولى مغادرة جسدها لتحل في ارادات اخرى تلبست الشاعر فجعلت منه نبيا مرة، وشهيدا مرة، وآثما، وقاتلا، ومصلحا، مرات اخرى.

وربما كان قيام محمد آدم بوضع ديوانه كتاب الوقت والعبارة في مقدمة اعماله سببا كافيا للتقول على ذاته الرسولية أحيانا والإلهية احيانا اخرى، فالديوان جدير به ان يُسمى كتاب التعريفات، فهو يبدأ وينتهي بتعريف غوامض بغوامض اخرى. يقول آدم:

المداومة: حضور الصورة في الصورة

بلا صورة

السكر: هل تحول النوم لديك كاليقظة

واليقظة كالنوم، انت في

الحال اذن، فامسك عليك

لسانك.

الجسد: هل هو قبة الروح حقاً؟

وهكذا يسترسل آدم في تعريفاته، حتى ليظن متلقيه انه يتلقى وحياً كليا نازلا للتو من الأعالي، أو هو فم أوتي الحكمة وجوامع الكلم، وهكذا يتلبس الشاعر ذاتاً اخرى وتظل ذاته الحقيقية بعيدة عن الفعل بعيدة عن التواصل، انه يحل بالبياض المطلق، بالأبيض الإلهي غير المدنس، ولا يحل أبدا بما هو دنيوي صغير ومدنس مثلما يقف عامة البشر، ودهماؤهم.

وتبدو أيضا هذه المشاعر الطاغية في الجزء الثاني من الديوان الذي يتماهى الى حد بعيد مع نشيد الإنشاد التوراتي حيث السيدة الخضراء متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ كما يصدر قصيدته الأولى عن سيدته، بل هو يصدر هذا الجزء، بل كل قصيدة فيه بجزء من النشيد إمعانا وتأكيدا على ان سيدته ليست هي السيدة التي نعرفها ونكتب فيها قصائد حب، وقد نحلم في لحظة بأن نطارحها الغرام أو نجرها من شعرها أمام ماجور العجين ونسبها ونلعن من سلف ومن خلف من ناسها. فامرأة محمد آدم يصفها على نحو مختلف حين يقول:

أبدأ رحلتي الأولى نحو امرأة تتقطر

عشقا وأنا طفل اجري خلف نثيث

الثلج الأبيض ص 39

امرأة تنزل دغل البوص الأخضر

تكشف عن ساقيها

تصطاد السمك البري، المتوحش

ها هي تدخل في الريح الهوجاء،

فتلتف بها

تغريها ان تركض في بحر لجُيِّ

تتنزل فيه الشمس

ويرتاح الرمل المصول ص 47

ثم يقول: كانت سيدة من ذهب ولآلئ

تعبر ومياه تتراقص فوق نبيعات الفضة،

ثم تحل السيدة ـ العابرة ـ ضفائرها، وتفك

رباط قميص النوم، وتخلع نعليها، ينفرط

الثوب المحموم يعري بدنا محموما ويكشف مدنا تملؤها

أصداف اللؤلؤ، ياقوت من جنات الصحو...

ينتقل الخطاب الحسي المتوحش انتقالة أكثر اطلاقية تتحقق بشكل لافت في الديوانين التاليين لآدم وهما: أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة ثم هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته ايضا حيث تبدو اللغة متخلصة من حسيتها ذاهبة الى أفق أكثر تجريدية لاسيما وانها متحالفة تحالفا أبديا مع الخطاب الصوفي لاسيما لدى ابن عربي في فتوحاته، ويتحول الجسد أداة الفعل الى جسد مجازي، أي يتحول الى لغة، نحن فقط نقبض على أعضائنا عبر الكلمات، التي تتحول ـ عبر هذا الجو المقدس ـ الى أعلى تجليات تجريدها وكأنها أثير لا يمكن مسه، يمكن فقط سماعه والانصات اليه وربما كانت هذه الحالة أظهر ما تكون في ديوان آدم هكذا عن حقيقة الكائن...، وأظن ان آدم كان أكثر استجابة ـ مع أقرانه ـ للقوس الذي فتحه تجريبيو الريادة، لاسيما أدونيس، في جسد اللغة عبر دعوتهم لتفجير كل طاقات التأمل لدى الكائن، وتفجير كل طاقات التشظية داخل جسد اللغة، واستخدم الشعراء في هذا السبيل حيلا عدة، لاسيما من بئر الخزين الموروث في تراثنا اللغوي، يضاف الى ذلك ـ طبعا ـ دراسة آدم للفلسفة التي كللت هذا المسعى بمزيد من التجريد والمزيد من التداعيات حتى ليتصور المرء أحيانا ان القصيدة لا يمكنها ان تنتهي. يقول آدم في ديوانه هكذا عن حقيقة الكائن...

شهبك لماعة وتقف بالمرصاد لكل هماز مشاء

سفنك بلا ربانية ولا طواسين وبحرك مسيج

بالشواطئ واللظي

لهيب عينيك يأخذ بالألباب وأنت

واقفة في شكل امرأة جبلية ومدججة

بالسلاح وفي كامل الأهبة

فلا تعرف سوى الخلجان

ومجاري الأنهار ومداهمات الليل للنهار..

أما محمد آدم في ديوانيه الأخيرين، وان ظل شعره خيطا واحدا ممتدا، فانه يتخلى عن الكثير من تركيبية جملته الشعرية، وتجريداته واطلاقيته، ويعود الكائن النسبي، الكائن الذي يخطئ ويصيب، باختصار يعود الى بشريته، فيصير أكثر اقترابا وأكثر ملموسية، محتميا فقط بتجربته، وبذاتيته، واظن انه يعود ايضا مستفيدا من الظرف الشعري الراهن ومسوحه التي غيرت الكثير من الكتابة الشعرية وهزّت الكثير من القناعات، ويتبدى ذلك من الوهلة الأولى في سطور ديوانه 'حجر وماس'. يقول آدم في قصيدته هكذا :

قمرك الذي ينجرف ناحية النسيان دائما

قمرك الذي يشرف على الأعالي

وينجرح مثل وردة

قمرك هذا

بنفسجة خضراء

فوق وجه الليالي

يهبط إذن القمر الى الأرض وينجرف ناحية النسيان وينجرح مثل الوردة، وسط هذه اللغة اللينة والهشة ذات الدلالات المحلقة والرومانتيكية تبدو انتقالة محمد آدم، الذي يبدو أكثر حضورا وتجددا في ديوانه نشيد آدم، حتى لكأنه يحقق خروجات جذرية ضد نفسه، وهو ما يجب على الشاعر أن يفعله كما يقول كيتس، لأن امتداد التصالح مع الذات الى ما لا نهاية لا يعرفه إلا الباحثون عن الإيمان والتطهر ولم ولن يكون الشاعر هذا الكائن أبدا.

وربما كان هذا الشعور بالعودة الى الذات هو الذي دفع محمد آدم الى تصدير أعماله بقصيدته مريم المجدلية المكتوبة، حسب الشاعر في 9/4/2002 التي يقول فيها:

كانت تعرف أن الطريق بين الروح والجسد طويل جدا

ومحفوف بالآلام والدم

ولذا كان عليها ان تقطعه رغم ما قد يعترضها

ـ على الطريق ـ من صعاب ومشاق،

ولكي تصنع ذلك كان يتعين عليها

أن تضع جسدها تحت تصرف أول عابر على الطريق.

وربما كان الاختتام الذي جاء الى القديس يوحنا المعمدان دليلا جازما على الخيط الدقيق الذي بدأ به آدم وظل ممتدا في أعماله حتى مع بعض الانتقالات اللافتة التي حققها، فالخطاب الديني الذي يؤازر الخطاب الشعري لا يفتأ إلا أن يتصل على مختلف مدارج وعي الشاعر حتى لتبدو الأجواء الشعرية، في بعض الأحوال، أجواء لاهوتية لكنها في ديوانيه الأخيرين تبدو لاهوتية متجردة من فتنة القداسة.

يقول آدم في قصيدة يوحنا المعمدان:

وفي الليل واذ تلمع النجوم في الأفق،

يجمع بعض خرافه الضالة،

ويحلب شاة وحيدة لديه،

لا ليتبلّغ بالخبز وحده،

وانما ليطعم المارة كذلك...

وفي الصبح يتلقى مزيدا من البركة،

ويعمد الشجر والدواب.

فقط يبقى على محمد آدم أن ينتبه الى أن انتقالاته المحسوسة الى ماهو أرضي يعيش بين الناس وتعتمل به صدورهم جعله يحقق قفزة نوعية في تجربته حيث انتشلها من جحيم كوميدياها الإلهية جاذبا إياها الى فتنتها الأرضية، القادرة حقا على الاستبسال من أجل مستقبل الإنسان أيا كان موقعه ومكانه، كما أن عليه أن يعلم أن الشعر الجيد ليس حكرا على أحد، بمن في ذلك محمد آدم نفسه، فليس هناك شاعر واحد، نص واحد، ونجم واحد. فهذا الوعي فوق أنه حلم الماضي هو كذلك ضد طبيعة الأشياء، فعقيدة الشعر الجديد تحتم على آدم وغير آدم التسليم بأن الحياة نص مفتوح يكتبه الإنسان في كل مكان. فشاعر أمريكا الأعظم ' والت ويتمان ' الذي كان يوصف بذاتيته المفجعة، كان يرى أنه شاعر الديمقراطية الأمريكية بامتياز، وقد فسر ناقد مؤثر هو ستيفن سبندر هذا الأمر على أن ذات ويتمان هي اختصار لذاتيات كمية، لذلك فأنها رغم شخصنتها في كثير من الحالات، بدت تعبيرا جامعا يمتد أثره الى كل الناس فيصبحون شركاء مخلصين، وشهداء أبرار على الألم، أقصد ألم الشعر.

الشاعر محمد آدم يرى الخطاب اللاهوتي متقدماً على الشعر لكنه ينزع الى البشرية

فبعد غياب دام عشر سنوات بعد وجود طاغ وثرثار حتى نهاية الثمانينات، يقدم آدم ديوانين جديدين أولهما 'حجر وماس' وثانيهما 'نشيد آدم'، الأول صدر عن سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب والثاني صدر عن دار ميريت للنشر، وإمعانا في الحضور فقد اصدر آدم أعماله الكاملة عن دار الكلمة، احدث دور النشر المصرية، وهي الأعمال التي تضمنت دواوينه الخمسة كتاب الوقت والعبارة، أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة الذي صودر إبان طبعته في هيئة الكتاب لتجاوزات دينية نسبت إليه عند صدوره، ثم ديوانه هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضا، بالإضافة لديوانيه الجديدين الصادرين قبل عدة أشهر، حسبما أشرنا، ثم مختارات موسعة صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في حوالى سبعمائة صفحة من القطع الكبير.

ومحمد آدم هو أحد شعراء جيل السبعينات المتأخرين. فهو في منتصف عقده السادس أو يكاد. وكان صاحب حضور لافت في المنابر الشعرية سواء على مستوى النشر أو على مستوى الحضور في النصف الثاني من الثمانينات، لكن ظروفاً كثيرة أبعدته عن المضمار، كان على رأسها اتهامه المتكرر بالتأثر بأصوات ريادية، لم يكن له خلاص منها لطبيعة تجربته، وعلى رأس هؤلاء الشاعر محمد عفيفي مطر نفسه، الذي وجه له اتهامات مباشرة بالسطو على تجربته، ولم يكتف بذلك بل وجه له اتهامات اكثر قسوة تصل الى حد استثمار علاقة آدم بالمؤسسات الثقافية. وقد راجت في فترة من الفترات مثل هذه الجمل المبتسرة، الملقاة على عواهنها، لكنها لم تكن صحيحة على اي نحو، وثبت فيما بعد أنها تقولات المثقفين، وأبناء الأزمة الطاحنة، وأظن أن أسبابا اخرى ساهمت في تكريس عزلة محمد آدم، ليس اقلها أزمة النص السبعيني نفسه إزاء النص الريادي من ناحية وإزاء الشعرية الجديدة من ناحية اخرى، بالإضافة الى أن الحصيلة التي جناها من حضوره الباذخ في النص الثاني من الثمانينات كانت تتمثل في حضور نخبوي فاتر الى حد كبير وانصراف مروع من الجمهور العام عن هذا الشعر، بل ربما عن الشعر في جملته، وأظن أن ذلك ـ في جزء منه ـ راجع للظرف العام الذي تعيشه الثقافة العربية أكثر من نسبته لشعر الحقبة السبعينية.

يعود محمد آدم بنفس 'رزالاته والحاحاته' الدائمة والمتكررة على حضوره، وكأنه لم يغب يوما عن ساحة التطاحن، وكأن موطئ قدمه ما زال ـ كالإمام ـ موشوما فوق المياه، بينما لا يدري أن مياها كثيرة جرت في النهر، وان أركان الكون تغيرت بين مشرق مغرب، وبين مغرب ومشرق.

الأماكن التي تركها آدم ليست فوّاحة كما كان يحب لها أن تكون، بل أصبحت أماكن تغشاها الذئاب الليلية الخاطفة، وباتت ترهبها الأقدام التي عبدت صخورها قبل عشرات السنين، ولم تعد الأيادي متشابكة كما كانت، باتت أسباب انفراط العقد، اعلى بكثير من الأسباب التي تدعو الى ضبطه في خيط واحد. وان كنت أرى أن ذلك احد التجليات الطبيعية لتأكيد الانفراطة الشعرية الحادثة، التي تركت الشعراء كثعالب صغيرة متناحرة وسط الكروم، يبحثون عن اسباب اخرى للوجود بعيدا عن الحناجر المتوحدة الصارخة بنشيد واحد منذ عشرات السنين منذ ان اجتمعت إرادات القومية على التوحيد الذي لم يحدث حتى الآن.

والسؤال الآن عمن هو محمد آدم قبل الغياب ومن هو مرة ثانية بعد الحضور؟ ما الذي حدث وما الذي تغير؟ هذه اسئلة كان لا بد ان يطرحها آدم على نفسه مرات ومرات، فقد طرحها الواقع على نفسه في سنواته الاخيرة عشرات المرات. وأظن ان آدم مطالب بالاستمرار في طرح السؤال او هكذا اظن فهو سؤال الشعر، قبل ان يكون سؤال الشاعر.

يبدو آدم في دواوينه الثلاثة الأولى قبل انقطاعه : كتاب الوقت والعبارة، انا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة ثم هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضا، يبدو ابنا مخلصا ـ بالدرجة الاولى للنص الديني المتراوح بين الخطاب الصوفي والخطاب التوراتي، فالذات الشاعرة قررت منذ اللحظة الاولى مغادرة جسدها لتحل في ارادات اخرى تلبست الشاعر فجعلت منه نبيا مرة، وشهيدا مرة، وآثما، وقاتلا، ومصلحا، مرات اخرى.

وربما كان قيام محمد آدم بوضع ديوانه كتاب الوقت والعبارة في مقدمة اعماله سببا كافيا للتقول على ذاته الرسولية أحيانا والإلهية احيانا اخرى، فالديوان جدير به ان يُسمى كتاب التعريفات، فهو يبدأ وينتهي بتعريف غوامض بغوامض اخرى. يقول آدم:

المداومة: حضور الصورة في الصورة

بلا صورة

السكر: هل تحول النوم لديك كاليقظة

واليقظة كالنوم، انت في

الحال اذن، فامسك عليك

لسانك.

الجسد: هل هو قبة الروح حقاً؟

وهكذا يسترسل آدم في تعريفاته، حتى ليظن متلقيه انه يتلقى وحياً كليا نازلا للتو من الأعالي، أو هو فم أوتي الحكمة وجوامع الكلم، وهكذا يتلبس الشاعر ذاتاً اخرى وتظل ذاته الحقيقية بعيدة عن الفعل بعيدة عن التواصل، انه يحل بالبياض المطلق، بالأبيض الإلهي غير المدنس، ولا يحل أبدا بما هو دنيوي صغير ومدنس مثلما يقف عامة البشر، ودهماؤهم.

وتبدو أيضا هذه المشاعر الطاغية في الجزء الثاني من الديوان الذي يتماهى الى حد بعيد مع نشيد الإنشاد التوراتي حيث السيدة الخضراء متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ كما يصدر قصيدته الأولى عن سيدته، بل هو يصدر هذا الجزء، بل كل قصيدة فيه بجزء من النشيد إمعانا وتأكيدا على ان سيدته ليست هي السيدة التي نعرفها ونكتب فيها قصائد حب، وقد نحلم في لحظة بأن نطارحها الغرام أو نجرها من شعرها أمام ماجور العجين ونسبها ونلعن من سلف ومن خلف من ناسها. فامرأة محمد آدم يصفها على نحو مختلف حين يقول:

أبدأ رحلتي الأولى نحو امرأة تتقطر

عشقا وأنا طفل اجري خلف نثيث

الثلج الأبيض ص 39

امرأة تنزل دغل البوص الأخضر

تكشف عن ساقيها

تصطاد السمك البري، المتوحش

ها هي تدخل في الريح الهوجاء،

فتلتف بها

تغريها ان تركض في بحر لجُيِّ

تتنزل فيه الشمس

ويرتاح الرمل المصول ص 47

ثم يقول: كانت سيدة من ذهب ولآلئ

تعبر ومياه تتراقص فوق نبيعات الفضة،

ثم تحل السيدة ـ العابرة ـ ضفائرها، وتفك

رباط قميص النوم، وتخلع نعليها، ينفرط

الثوب المحموم يعري بدنا محموما ويكشف مدنا تملؤها

أصداف اللؤلؤ، ياقوت من جنات الصحو...

ينتقل الخطاب الحسي المتوحش انتقالة أكثر اطلاقية تتحقق بشكل لافت في الديوانين التاليين لآدم وهما: أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة ثم هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته ايضا حيث تبدو اللغة متخلصة من حسيتها ذاهبة الى أفق أكثر تجريدية لاسيما وانها متحالفة تحالفا أبديا مع الخطاب الصوفي لاسيما لدى ابن عربي في فتوحاته، ويتحول الجسد أداة الفعل الى جسد مجازي، أي يتحول الى لغة، نحن فقط نقبض على أعضائنا عبر الكلمات، التي تتحول ـ عبر هذا الجو المقدس ـ الى أعلى تجليات تجريدها وكأنها أثير لا يمكن مسه، يمكن فقط سماعه والانصات اليه وربما كانت هذه الحالة أظهر ما تكون في ديوان آدم هكذا عن حقيقة الكائن...، وأظن ان آدم كان أكثر استجابة ـ مع أقرانه ـ للقوس الذي فتحه تجريبيو الريادة، لاسيما أدونيس، في جسد اللغة عبر دعوتهم لتفجير كل طاقات التأمل لدى الكائن، وتفجير كل طاقات التشظية داخل جسد اللغة، واستخدم الشعراء في هذا السبيل حيلا عدة، لاسيما من بئر الخزين الموروث في تراثنا اللغوي، يضاف الى ذلك ـ طبعا ـ دراسة آدم للفلسفة التي كللت هذا المسعى بمزيد من التجريد والمزيد من التداعيات حتى ليتصور المرء أحيانا ان القصيدة لا يمكنها ان تنتهي. يقول آدم في ديوانه هكذا عن حقيقة الكائن...

شهبك لماعة وتقف بالمرصاد لكل هماز مشاء

سفنك بلا ربانية ولا طواسين وبحرك مسيج

بالشواطئ واللظي

لهيب عينيك يأخذ بالألباب وأنت

واقفة في شكل امرأة جبلية ومدججة

بالسلاح وفي كامل الأهبة

فلا تعرف سوى الخلجان

ومجاري الأنهار ومداهمات الليل للنهار..

أما محمد آدم في ديوانيه الأخيرين، وان ظل شعره خيطا واحدا ممتدا، فانه يتخلى عن الكثير من تركيبية جملته الشعرية، وتجريداته واطلاقيته، ويعود الكائن النسبي، الكائن الذي يخطئ ويصيب، باختصار يعود الى بشريته، فيصير أكثر اقترابا وأكثر ملموسية، محتميا فقط بتجربته، وبذاتيته، واظن انه يعود ايضا مستفيدا من الظرف الشعري الراهن ومسوحه التي غيرت الكثير من الكتابة الشعرية وهزّت الكثير من القناعات، ويتبدى ذلك من الوهلة الأولى في سطور ديوانه 'حجر وماس'. يقول آدم في قصيدته هكذا :

قمرك الذي ينجرف ناحية النسيان دائما

قمرك الذي يشرف على الأعالي

وينجرح مثل وردة

قمرك هذا

بنفسجة خضراء

فوق وجه الليالي

يهبط إذن القمر الى الأرض وينجرف ناحية النسيان وينجرح مثل الوردة، وسط هذه اللغة اللينة والهشة ذات الدلالات المحلقة والرومانتيكية تبدو انتقالة محمد آدم، الذي يبدو أكثر حضورا وتجددا في ديوانه نشيد آدم، حتى لكأنه يحقق خروجات جذرية ضد نفسه، وهو ما يجب على الشاعر أن يفعله كما يقول كيتس، لأن امتداد التصالح مع الذات الى ما لا نهاية لا يعرفه إلا الباحثون عن الإيمان والتطهر ولم ولن يكون الشاعر هذا الكائن أبدا.

وربما كان هذا الشعور بالعودة الى الذات هو الذي دفع محمد آدم الى تصدير أعماله بقصيدته مريم المجدلية المكتوبة، حسب الشاعر في 9/4/2002 التي يقول فيها:

كانت تعرف أن الطريق بين الروح والجسد طويل جدا

ومحفوف بالآلام والدم

ولذا كان عليها ان تقطعه رغم ما قد يعترضها

ـ على الطريق ـ من صعاب ومشاق،

ولكي تصنع ذلك كان يتعين عليها

أن تضع جسدها تحت تصرف أول عابر على الطريق.

وربما كان الاختتام الذي جاء الى القديس يوحنا المعمدان دليلا جازما على الخيط الدقيق الذي بدأ به آدم وظل ممتدا في أعماله حتى مع بعض الانتقالات اللافتة التي حققها، فالخطاب الديني الذي يؤازر الخطاب الشعري لا يفتأ إلا أن يتصل على مختلف مدارج وعي الشاعر حتى لتبدو الأجواء الشعرية، في بعض الأحوال، أجواء لاهوتية لكنها في ديوانيه الأخيرين تبدو لاهوتية متجردة من فتنة القداسة.

يقول آدم في قصيدة يوحنا المعمدان:

وفي الليل واذ تلمع النجوم في الأفق،

يجمع بعض خرافه الضالة،

ويحلب شاة وحيدة لديه،

لا ليتبلّغ بالخبز وحده،

وانما ليطعم المارة كذلك...

وفي الصبح يتلقى مزيدا من البركة،

ويعمد الشجر والدواب.

فقط يبقى على محمد آدم أن ينتبه الى أن انتقالاته المحسوسة الى ماهو أرضي يعيش بين الناس وتعتمل به صدورهم جعله يحقق قفزة نوعية في تجربته حيث انتشلها من جحيم كوميدياها الإلهية جاذبا إياها الى فتنتها الأرضية، القادرة حقا على الاستبسال من أجل مستقبل الإنسان أيا كان موقعه ومكانه، كما أن عليه أن يعلم أن الشعر الجيد ليس حكرا على أحد، بمن في ذلك محمد آدم نفسه، فليس هناك شاعر واحد، نص واحد، ونجم واحد. فهذا الوعي فوق أنه حلم الماضي هو كذلك ضد طبيعة الأشياء، فعقيدة الشعر الجديد تحتم على آدم وغير آدم التسليم بأن الحياة نص مفتوح يكتبه الإنسان في كل مكان. فشاعر أمريكا الأعظم ' والت ويتمان ' الذي كان يوصف بذاتيته المفجعة، كان يرى أنه شاعر الديمقراطية الأمريكية بامتياز، وقد فسر ناقد مؤثر هو ستيفن سبندر هذا الأمر على أن ذات ويتمان هي اختصار لذاتيات كمية، لذلك فأنها رغم شخصنتها في كثير من الحالات، بدت تعبيرا جامعا يمتد أثره الى كل الناس فيصبحون شركاء مخلصين، وشهداء أبرار على الألم، أقصد ألم الشعر.

الشاعر محمد آدم يرى الخطاب اللاهوتي متقدماً على الشعر لكنه ينزع الى البشرية