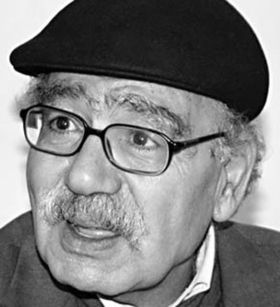

ماذا أكتب في وداع علي الخليلي الشاعر والباحث وكاتب المقالة والصديق الذي عرفته منذ العام 1978 تقريباً؟

أتذكرها تلك الأيام، كانت الحركة الأدبية تتلمس طريقها.

شباب مبتدئون يشجعهم سياسيون ينتمون إلى فصائل اليسار، فلم يكن أحد من الفصائل غير اليسارية يهتم بالثقافة.

ندوات في رام الله، وأخرى في غزة، وثالثة في نابلس لمناقشة رواية أو ديوان شعر أو مجموعة قصصية، وصفحات ثقافية يشرف عليها سياسيون مهتمون بالأدب، أو أدباء ذوو ميول سياسية: محمد البطراوي وعادل سمارة وعبد اللطيف عقل، و... وسيأتي علي الخليلي من المنفى ليكون الأكثر حضوراً أدبياً.

يسافر عادل سمارة وعبد اللطيف عقل وتخرج جريدة "الفجر" من يد اليسار، ويكون لعلي الخليلي القادم حديثاً من بيروت دور مهم فيها. (سأعرف في منتصف ثمانينيات القرن العشرين من علي أنه قادم بناءً على طلب من أبو جهاد ليرعى الحركة الأدبية).

في نابلس تعرفت إلى علي الخليلي. أسير أنا والقاص المسرحي محمد كمال جبر معاً في شوارع المدينة، فنلحظ رجلاً كثّ الشارب أسود الشعر خفيفه في الوسط ينظر إلى عامل يثبت لافتة على محله/ مكتبته، "مكتبة الوطن". نتعرف إليه ويعلمنا أنه قادم من ليبيا ليستقر في الوطن، وأنه عازم على تأسيس مكتبة اسمها: مكتبة الوطن.

وفي مكتبة الوطن أخذ علي يقرأ على مسامعنا قصائده الجديدة التي أصدرها في ديوان "الضحك من رجوم الدمامة" (1977 أو 1978) في السنة التي تعرفت فيها إليه.

وسيغدو علي محرر الصفحة الأدبية في الفجر الأدبي، وعلى صفحاتها سينشر لنا كتاباتنا.

سأحتفل بديوانه وأكتب عنه صفحات شكلت صفحة كاملة من الملحق الأدبي لجريدة "الفجر": علي الخليلي شاعر الأزقة والفقراء.

كان علي يحبّ نابلس حبّاً جمّّاً، وكان يسير في شوارع البلدة القديمة مارّاً بفرن إخوته الذي عمل فيه أيام كان يقيم في نابلس، وتحديداً في 60 ق20، وقد أتى على هذا في سيرته "بيت النار: المكان الأول ـ القصيدة الأولى" (1998)، ولا أدري لمَ لمْ نحتفل بها احتفالاً يليق بشاعر أسس لحركة أدبية، وكان له باع فيها.

في "الضحك من رجوم الدمامة" سيكتب علي عن أزقة البلدة القديمة فيها، عن صباحات المدينة وعن فقرائها، هو الذي ظل وفياً لنشأته ولم يترفع أبداً عن ماضيه، فلطالما تحدث عنه وافتخر به.

ولكن عليّاً الذي هجس كثيراً بالفقراء، فقراء المدينة لم ينجح في أن يغدو شاعر الفقراء حقاً، فقد غدت كتابة قصيدة حديثة هاجسه الفني، ولقد أراد أن يغدو اسماً أدبياً ينافس الشعراء الكبار في العالم العربي ـ هكذا قال لي ذات نهار.

ولعلّ هذا الهاجس أبعده عن كتابة القصيدة الجماهيرية، فكتب وكتب وكتب، ولم يحقق من الانتشار ما حققه شعراء مقاومة آخرون.

هل كان علي ضحية شعراء لمعت أسماؤهم من قبل، وظلت تلمع بحيث غطت على من كان قبلها، ومن أتى بعدها؟

في 80 ق20، قبل أن يتزوج، كان علي يذهب إلى القدس، مكان عمله في جريدة "الفجر"، بعد أن أخفق في تحقيق أمنيته في مشروع المكتبة، وكنت في تلك السنوات، أحرر صفحات الثقافة في "الشعب"، وحين كنت أعود إلى نابلس، أيام الخميس، كنت أمرّ عليه في مكتبه في الجريدة، وكنا نعود معاً في الحافلة ـ الباص.

كان علي فقيراً، وراتبه بالكاد يكفيه، وقد أخبرني أنه يعود بالباص لأنه يؤثر أن يقرأ كتاباً أو عدداً من أعداد مجلة "الجديد"، ولما كنا نحضر المجلة من القدس، وكان توزيعها ممنوعاً في نابلس، فقد كنا نخشى من أن نضبط بتهمة حيازتها. وكان علي يغامر.

لم يكن علي قارئ روايات، ولكنه كتب الرواية. ففي بدايات 80 ق20 اعتقل لمدة 45 يوماً، ولما خرج قرر أن يكتب تجربته، ولم يكتبها شعراً، فقد كتبها رواية، ووظف فيها هو الباحث في التراث، حيث عرف من خلال كتابه "التراث الفلسطيني والطبقات"، وظف فيها الأمثال التي درسها. كتب علي عن فقره وماضيه ولم يخجل، هو الذي ركز على الصراع الطبقي فيما كتب.

لقد كان واقعاً حتى أخمص قدميه بالفكر الماركسي وأطروحاته، من وحيه كتب وحلل وفسّر ودرس.

في زمن الاحتلال، حيث كانت الكتابة تخضع للرقابة الإسرائيلية، كان على الكاتب أن يداور ويناور، وإلاّ فإن كتابته لن تجد طريقها إلى النشر.

هكذا أخذ علي يكتب مقالات تلمح ولا تصرح، توحي ولا تقول، وقد جمع هذه المقالات في كتاب "كتابة بالأصابع المقيدة"، وربما لا يتفهم إشكالية تلك المقالات وأسلوبها إلاّ من اكتوى بنار الرقابة.

آثر علي في نهاية 80 ق20 أن يقيم في القدس مكان عمله.

غدا السفر من نابلس إلى القدس مشكلة وعبئاً، ولما تزوج هو الذي كان ضد مشروع الزواج، فقد ابتعد عن نابلس التي أحب، ولكنه لم يفارقها. "نابلس تمضي إلى البحر" هكذا اختار العبارة عنواناً لأحد دواوينه قبل عودته من المنفى.

لم تمض نابلس إلى البحر، ظلت في مكانها، ومضى علي إلى القدس.

هل كان علي يؤسس لحركة أدبية؟ هل كان هذا هاجسه؟ أغلب كتاب جيلي يقرون بهذا، فقد استطاع أبو سري أن يقنع إدارة جريدة "الفجر" بإصدار مجلة مستقلة عنوانها "الفجر الأدبي" وأصدر أعداداً كثيرة منها، ولما توقفت جريدة "الفجر" توقفت المجلة معها.

وأخذ علي يكتب المقالة السياسية والأدبية، وأخذ ينشرها في جريدة "القدس" إلى أن أوقف.

هل سلبت عودة كتاب المنفى، بعد أوسلو 1993، الأضواء منه؟ ظل علي يكتب ويكتب ولم يفت في عضده عدم الاحتفال به احتفال النقاد بالقادم إلى رام الله، محمود درويش، وربما كان علي ضحية عودة درويش.

علي الخليلي شاعر وباحث في التراث، فقد أصدر العديد من الكتب، وكاتب مقالة مميز، وكتب نقداً صحافياً لروايات كثيرة، أيضاً كتب وكتب وظل يكتب إلى أن نهشه النهاش: السرطان، وفي موته خسرت فلسطين شاعراً وكاتباً ومؤسساً لحركة أدبية. وداعاً علي الخليلي. وداعاً.

4

أتذكرها تلك الأيام، كانت الحركة الأدبية تتلمس طريقها.

شباب مبتدئون يشجعهم سياسيون ينتمون إلى فصائل اليسار، فلم يكن أحد من الفصائل غير اليسارية يهتم بالثقافة.

ندوات في رام الله، وأخرى في غزة، وثالثة في نابلس لمناقشة رواية أو ديوان شعر أو مجموعة قصصية، وصفحات ثقافية يشرف عليها سياسيون مهتمون بالأدب، أو أدباء ذوو ميول سياسية: محمد البطراوي وعادل سمارة وعبد اللطيف عقل، و... وسيأتي علي الخليلي من المنفى ليكون الأكثر حضوراً أدبياً.

يسافر عادل سمارة وعبد اللطيف عقل وتخرج جريدة "الفجر" من يد اليسار، ويكون لعلي الخليلي القادم حديثاً من بيروت دور مهم فيها. (سأعرف في منتصف ثمانينيات القرن العشرين من علي أنه قادم بناءً على طلب من أبو جهاد ليرعى الحركة الأدبية).

في نابلس تعرفت إلى علي الخليلي. أسير أنا والقاص المسرحي محمد كمال جبر معاً في شوارع المدينة، فنلحظ رجلاً كثّ الشارب أسود الشعر خفيفه في الوسط ينظر إلى عامل يثبت لافتة على محله/ مكتبته، "مكتبة الوطن". نتعرف إليه ويعلمنا أنه قادم من ليبيا ليستقر في الوطن، وأنه عازم على تأسيس مكتبة اسمها: مكتبة الوطن.

وفي مكتبة الوطن أخذ علي يقرأ على مسامعنا قصائده الجديدة التي أصدرها في ديوان "الضحك من رجوم الدمامة" (1977 أو 1978) في السنة التي تعرفت فيها إليه.

وسيغدو علي محرر الصفحة الأدبية في الفجر الأدبي، وعلى صفحاتها سينشر لنا كتاباتنا.

سأحتفل بديوانه وأكتب عنه صفحات شكلت صفحة كاملة من الملحق الأدبي لجريدة "الفجر": علي الخليلي شاعر الأزقة والفقراء.

كان علي يحبّ نابلس حبّاً جمّّاً، وكان يسير في شوارع البلدة القديمة مارّاً بفرن إخوته الذي عمل فيه أيام كان يقيم في نابلس، وتحديداً في 60 ق20، وقد أتى على هذا في سيرته "بيت النار: المكان الأول ـ القصيدة الأولى" (1998)، ولا أدري لمَ لمْ نحتفل بها احتفالاً يليق بشاعر أسس لحركة أدبية، وكان له باع فيها.

في "الضحك من رجوم الدمامة" سيكتب علي عن أزقة البلدة القديمة فيها، عن صباحات المدينة وعن فقرائها، هو الذي ظل وفياً لنشأته ولم يترفع أبداً عن ماضيه، فلطالما تحدث عنه وافتخر به.

ولكن عليّاً الذي هجس كثيراً بالفقراء، فقراء المدينة لم ينجح في أن يغدو شاعر الفقراء حقاً، فقد غدت كتابة قصيدة حديثة هاجسه الفني، ولقد أراد أن يغدو اسماً أدبياً ينافس الشعراء الكبار في العالم العربي ـ هكذا قال لي ذات نهار.

ولعلّ هذا الهاجس أبعده عن كتابة القصيدة الجماهيرية، فكتب وكتب وكتب، ولم يحقق من الانتشار ما حققه شعراء مقاومة آخرون.

هل كان علي ضحية شعراء لمعت أسماؤهم من قبل، وظلت تلمع بحيث غطت على من كان قبلها، ومن أتى بعدها؟

في 80 ق20، قبل أن يتزوج، كان علي يذهب إلى القدس، مكان عمله في جريدة "الفجر"، بعد أن أخفق في تحقيق أمنيته في مشروع المكتبة، وكنت في تلك السنوات، أحرر صفحات الثقافة في "الشعب"، وحين كنت أعود إلى نابلس، أيام الخميس، كنت أمرّ عليه في مكتبه في الجريدة، وكنا نعود معاً في الحافلة ـ الباص.

كان علي فقيراً، وراتبه بالكاد يكفيه، وقد أخبرني أنه يعود بالباص لأنه يؤثر أن يقرأ كتاباً أو عدداً من أعداد مجلة "الجديد"، ولما كنا نحضر المجلة من القدس، وكان توزيعها ممنوعاً في نابلس، فقد كنا نخشى من أن نضبط بتهمة حيازتها. وكان علي يغامر.

لم يكن علي قارئ روايات، ولكنه كتب الرواية. ففي بدايات 80 ق20 اعتقل لمدة 45 يوماً، ولما خرج قرر أن يكتب تجربته، ولم يكتبها شعراً، فقد كتبها رواية، ووظف فيها هو الباحث في التراث، حيث عرف من خلال كتابه "التراث الفلسطيني والطبقات"، وظف فيها الأمثال التي درسها. كتب علي عن فقره وماضيه ولم يخجل، هو الذي ركز على الصراع الطبقي فيما كتب.

لقد كان واقعاً حتى أخمص قدميه بالفكر الماركسي وأطروحاته، من وحيه كتب وحلل وفسّر ودرس.

في زمن الاحتلال، حيث كانت الكتابة تخضع للرقابة الإسرائيلية، كان على الكاتب أن يداور ويناور، وإلاّ فإن كتابته لن تجد طريقها إلى النشر.

هكذا أخذ علي يكتب مقالات تلمح ولا تصرح، توحي ولا تقول، وقد جمع هذه المقالات في كتاب "كتابة بالأصابع المقيدة"، وربما لا يتفهم إشكالية تلك المقالات وأسلوبها إلاّ من اكتوى بنار الرقابة.

آثر علي في نهاية 80 ق20 أن يقيم في القدس مكان عمله.

غدا السفر من نابلس إلى القدس مشكلة وعبئاً، ولما تزوج هو الذي كان ضد مشروع الزواج، فقد ابتعد عن نابلس التي أحب، ولكنه لم يفارقها. "نابلس تمضي إلى البحر" هكذا اختار العبارة عنواناً لأحد دواوينه قبل عودته من المنفى.

لم تمض نابلس إلى البحر، ظلت في مكانها، ومضى علي إلى القدس.

هل كان علي يؤسس لحركة أدبية؟ هل كان هذا هاجسه؟ أغلب كتاب جيلي يقرون بهذا، فقد استطاع أبو سري أن يقنع إدارة جريدة "الفجر" بإصدار مجلة مستقلة عنوانها "الفجر الأدبي" وأصدر أعداداً كثيرة منها، ولما توقفت جريدة "الفجر" توقفت المجلة معها.

وأخذ علي يكتب المقالة السياسية والأدبية، وأخذ ينشرها في جريدة "القدس" إلى أن أوقف.

هل سلبت عودة كتاب المنفى، بعد أوسلو 1993، الأضواء منه؟ ظل علي يكتب ويكتب ولم يفت في عضده عدم الاحتفال به احتفال النقاد بالقادم إلى رام الله، محمود درويش، وربما كان علي ضحية عودة درويش.

علي الخليلي شاعر وباحث في التراث، فقد أصدر العديد من الكتب، وكاتب مقالة مميز، وكتب نقداً صحافياً لروايات كثيرة، أيضاً كتب وكتب وظل يكتب إلى أن نهشه النهاش: السرطان، وفي موته خسرت فلسطين شاعراً وكاتباً ومؤسساً لحركة أدبية. وداعاً علي الخليلي. وداعاً.

4