تداعيات غيابها: صفحة من سيرة أُمّي-د.عادل الاسطة

رام الله - وطن للانباء: سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها، سأتذكرها فقد كانت أُمّاً رؤوماً. هل كان خالي سمّاني أبا فراس، لأكتب فيها، ذات نهار، كتابة نثرية تشبه أشعار أبي فراس:

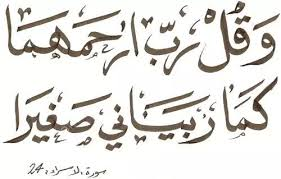

أيا أم الأسير لمن تُربى وقد مُتِّ، الذوائبُ والشعور

إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير؟

سأتذكرها فلربما أعدتني، طفلاً، لأكتب فيها مقالة رثاء ذات تموز. أحياناً كنت أتمرد على أبي وأقف إلى جانبها، فكان يهددني بإخراجي من المدرسة، وكنت تلميذاً نجيباً، وتعليمي مهنة مثل أخوَيْ، ولما كنت أبكي كانت تعدني بأنها ستبيع أساورها لأجل أن أتعلّم. أكانت تدرك معنى التعليم هي التي لم تدخل إلى المدرسة؟ كان أبي عصبياً، إذا ما ثار أحرق أغراض المنزل كلها، وكانت هي تحتمل هذا. (الآن أتساءل: لماذا كان أبي عصبياً تلك الأيام، أيام المخيم؟ وسأعود إلى قصة غسان كنفاني "أرض البرتقال الحزين"، لأقرأ قصة الخروج الفلسطيني. كان والد كنفاني محامياً ولم يحتمل الخروج من يافا فعكا إلى لبنان. لم يحتمل الهزيمة، فكاد يكفر بكل شيء لدرجة أن الأب في القصة، وهي أشبه بسيرة، "أراد أن يقتل أبناءه كلهم وأن يقتل نفسه.. إنه يريد أن ينتهي، فالأمور قد وصلت إلى حد لم تعد تجدي في حله إلاّ رصاصة في رأس كل واحد منا").

سأتذكرها، ولن أزعم أنها "أم سعد" في رواية غسان كنفاني "أم سعد"، ولن أزعم أنها الأم في رواية (مكسيم غوركي): الأم. أعرف أنها هاجرت من يافا في العام 1948، وكانت واحدة من عشر فتيات وثلاثة فتيان لأب فقير كان منجّداً أتذكره نحيفاً أبيض، أتذكره صموتاً لا يتكلم، وكلما ذهبت إليه أُمّي معنا هرباً من قسوة زوجها أعادها إليه بابتسامة ليس أكثر. لا يعاتب. لا يجادل. ألأنه كان فقيراً كان يصمت أمام أزواج بناته العشر، فهمُّهن هَمٌّ كبيرٌ؟

كانت أُمُّ سعد غسان كنفاني امرأة من المخيم، وأُمّي مثلها، ولكنها ـ أي أُمّي ـ لم تخدم في البيوت لتعيلنا، كما فعلت أم سعد التي أعالت زوجها وابنيها وكادت حياة المخيم تقتلها: طين.. طين.. طين وخيام تقتلع و... و... وسأسأل أمي: كم عاماً أقمتم في الخيام؟ ولن أتذكر حياتي في الخيمة التي ولدت فيها ومكثت فيها أربع سنوات.. لن أتذكرها إطلاقاً. كان اللاجئون أقاموا في الخيام عشر سنوات، أنجبت أمي خلالها أربعة ذكور وبنتاً واحدة، وستنجب، فيما بعد، تسعة آخرين، أربعة ذكور وخمس بنات. وحين أسألها: ما الذي كان يدفعك لهذا؟ لماذا لم تكتف بأربعة فقط؟ كانت تقول: حاولت. حاولت دائماً، ولكن حبوب منع الحمل لم تجد نفعاً. (الآن أتساءل: هل كانت ببصيرتها من أنصار ياسر عرفات، فلبّت نداءه قبل أن يعلنه للملأ؟ لماذا إذاً لم يكافئها فيما بعد؟).

في العام 1973 سيموت ابنها البكر عن ثلاثة وعشرين عاماً. كان ذلك في الثاني من آب. شاب وسيم الطلعة بهيها، لم تبق مجندة يهودية على جسر دامية، حيث كان سائقاً، لم تحبه. في الثاني من آب كانت مساءً عائدة لتزفّ له خبر خطبته، فزفوا لها خبر موته في حادث سيارة. كيف نجت من الموت بعد شهرين من موته وهي تلد ابنتها، مولودها الثالث عشر؟ كانت نجاتها أعجوبة، وستنجو، بعد ثلاث سنوات، من موت آخر محقق وهي تضع مولودها الرابع عشر. مات المولود فنجت هي.

سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها. سأتذكرها فقد كانت أماً رؤوماً. كان أبي عصبي المزاج، وإن كان طيب القلب، أيضاً. وحين كنت أمازحها: كيف احتملت الحياة معه؟ لماذا أنجبت منه هذا العدد؟ كانت تجيب: الله كاتب لنا هذا. والحكاية بدأت بينهما كما تبدأ الحكايات: نظرة فابتسامة فخطبة فزواج. هي نابلسية الأصل، وهو يافاوي المكان. كان أهل نابلس، قبل العام 1948، يهاجرون إلى يافا وحيفا بحثاً عن عمل، وفي الحرب، حرب العام 1948، أقلّ أبي السائق، في شاحنته، عائلته وعائلتها، ونجا هو ونجا أبوها من الموت، فقد أصابتهما رصاصة في الظهر، ولم يحس أبوها ـ آمل ألاّ تخوني الذاكرة ـ بجرحه إلاّ حين رأى ركاب الشاحنة وما على أرضها، فتساءلوا: من أصيب؟ كأنما الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. (أتذكر عملي معاوناً مع أبي المجانين سائق الباص. ذات مساء احترق أحد الركاب ولم يشعر، ولما انتشرت الرائحة تصايح الركاب: ثمة حريق. ثمة حريق، ولم يحددوا جهته. وحين عقب أبو المجانين/ أبو خليل: الحق كل الحق على "كونترولي"، ابتسمت، ثم عقبت: إذا كان يا أبا خليل الرجل المحترق لا يشعر بالحريق، فكيف سأعرف أنا عنه). كان عام الخروج من يافا عام الزواج، ونحن، أبناءها، مواليد النكبة. إننا أبناء نكبة، فلماذا تختلف حياتنا عن حياة النكبة؟.

سأتذكرها. لا أتذكر شيئاً عن حياتها في الخيام، ولا أتذكر شيئاً عن حياتي في الخيام. أعرف عن حياة اللجوء الأول من قصص سميرة عزام وقصص غسان كنفاني. الأولى كتبت "لأنه يحبهم" وصورت فيها كيف تحول الفلسطيني إلى لص وقوّاد وبغي ومخبر و...، وكنفاني كتب "أرض البرتقال الحزين" و"القميص المسروق"، وفي الأخيرة يسرق اللاجئ، أخاه اللاجئ متواطئاً مع الأجنبي. كيف لم نخرج نحن لصوصاً؟ ربما لأنها ربتنا هي! ربما، هي التي ربت ثلاثة عشر ابناً وابنةً ومات الرابع عشر لهم. هل تختلف عن "أم سعد"؟ هل تختلف عن أم (مكسيم غوركي)؟ لست أدري.

أحاول أن أسترجع أول لقاء لي بها، فلا أتذكر. هل أذكر ملامحها وأنا في السادسة من عمري؟ وأنا في السابعة من عمري؟ لست أدري غير أني أراها تعجن وتغسل وتطبخ لنا جميعاً. ربما ساعدتها والدة أبي، جدتي، ربما، فقد كان عليها أن تساعد زوجها الكسيح وابنيها الآخرين اللذين خلف كل منهما ثلاثة عشر طفلاً وطفلة. عائلة كأنها في سباق تنافسي. (لم يكن هناك تلفازات. كانت المرأة تلفاز الرجل. لم تكن هناك فاكهة. كانت المرأة فاكهة الرجل. لم يكن هناك بحر، فقد سرقه الإسرائيليون. كانت المرأة بحر الرجل. وكان أهلي بحارة في ميناء يافا. ماذا سيركبون بعد ضياع المراكب؟).

سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها. كنت ابنها المدلّل لها. ألهذا أحسنت إليها في حياتها كثيراً؟ ربما. كنت أملها وألمها. هي الأم التي لم تدخل المدرسة قط يغدو لها ابن جامعي. وكان على أخويَّ الأكبر مني سنّاً أن يخرجا من المدرسة ليساعدا أبي السائق في مصروف البيت، مثلهما مثل الأبناء الكبار للاجئين. هل كانت فخورة بأنها أنجبت أربع عشرة بطناً وزوّجت أبناءها وبناتها كلهم وغدت جدة لعدد لا يُحصى من الأبناء والبنات؟ أظنّ ذلك. وحين يسجن أحد أبنائها خمسة عشر عاماً تصمت. مثل أمهات فلسطينيات كُثر تصمت ولا تبكي، وتظلّ تنتظر وتنتظر، وسيخرج من السجن ليسجن من جديد، وستموت وهي ما زالت تنتظر خروجه. يا لأمهاتنا. يا لأمهات اللاجئين. كم تحملن. وأنا أقرأ رواية سامية عيسى "حليب التين" حزنت كما لم أحزن وأنا أقرأ رواية. ها هي أم الشهداء الثلاثة تهاجر إلى دولة اسكندنافية، هرباً من جحيم المنفى. هرباً من حياة الذل في مخيمات لبنان. وأنا أشاهد برنامج ماهر شلبي "أرزة وزيتونة" في رمضان العام 2010 كدت أكفر. (سأقرأ قصة "أرض البرتقال الحزين" لغسان كنفاني، وسأقتبس منها المقطع التالي: "وعندما وصلنا صيدا، في العصر، صرنا لاجئين. *** احتوتنا الطريق فيمن احتوت.. كان أبوك قد كبر عن ذي قبل، وبدا كأنه لم ينم منذ زمن طويل.. كان واقفاً في الشارع أمام الأمتعة الملقاة على الطريق، وكنت أتخيل تماماً أنني إن سعيت إليه لأقول شيئاً ما فإنه سينفجر في وجهي: يلعن أبوك.. يلعن.. كانت هاتان الشتيمتان تلوحان على وجهه بوضوح، بل إنني أنا، أيضاً، الطفل الذي نشأ في مدرسة دينية متعصبة، كنت ساعتذاك أشك في أن.. و.. و..، ولا ضرورة لإكمال النص.).

سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها. سأتذكرها، على الرغم من سنوات الفقر، امرأة تحاول أن تسعد أبناءها. سأتذكرها امرأةً تحتفل بالحياة: تطهو الطعام، ترتدي ثياباً أنيقة، تزور الآخرين ويزورونها، تفعل كل شيء بصمت، بصمت، بصمت، وسترحل، أيضاً، بصمت، وربما رددت قول أبي فراس:

أيا أم الأسير لمن تُربى وقد مُتِّ، الذوائبُ والشعور.

لقد رحلت، وما زال لها ابن أسير. لقد رحلت بصمت، أيضاً.

د. عادل الاسطة

18.03.2013

نقلا عن صحيفة الايام المحلية

رام الله - وطن للانباء: سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها، سأتذكرها فقد كانت أُمّاً رؤوماً. هل كان خالي سمّاني أبا فراس، لأكتب فيها، ذات نهار، كتابة نثرية تشبه أشعار أبي فراس:

أيا أم الأسير لمن تُربى وقد مُتِّ، الذوائبُ والشعور

إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير؟

سأتذكرها فلربما أعدتني، طفلاً، لأكتب فيها مقالة رثاء ذات تموز. أحياناً كنت أتمرد على أبي وأقف إلى جانبها، فكان يهددني بإخراجي من المدرسة، وكنت تلميذاً نجيباً، وتعليمي مهنة مثل أخوَيْ، ولما كنت أبكي كانت تعدني بأنها ستبيع أساورها لأجل أن أتعلّم. أكانت تدرك معنى التعليم هي التي لم تدخل إلى المدرسة؟ كان أبي عصبياً، إذا ما ثار أحرق أغراض المنزل كلها، وكانت هي تحتمل هذا. (الآن أتساءل: لماذا كان أبي عصبياً تلك الأيام، أيام المخيم؟ وسأعود إلى قصة غسان كنفاني "أرض البرتقال الحزين"، لأقرأ قصة الخروج الفلسطيني. كان والد كنفاني محامياً ولم يحتمل الخروج من يافا فعكا إلى لبنان. لم يحتمل الهزيمة، فكاد يكفر بكل شيء لدرجة أن الأب في القصة، وهي أشبه بسيرة، "أراد أن يقتل أبناءه كلهم وأن يقتل نفسه.. إنه يريد أن ينتهي، فالأمور قد وصلت إلى حد لم تعد تجدي في حله إلاّ رصاصة في رأس كل واحد منا").

سأتذكرها، ولن أزعم أنها "أم سعد" في رواية غسان كنفاني "أم سعد"، ولن أزعم أنها الأم في رواية (مكسيم غوركي): الأم. أعرف أنها هاجرت من يافا في العام 1948، وكانت واحدة من عشر فتيات وثلاثة فتيان لأب فقير كان منجّداً أتذكره نحيفاً أبيض، أتذكره صموتاً لا يتكلم، وكلما ذهبت إليه أُمّي معنا هرباً من قسوة زوجها أعادها إليه بابتسامة ليس أكثر. لا يعاتب. لا يجادل. ألأنه كان فقيراً كان يصمت أمام أزواج بناته العشر، فهمُّهن هَمٌّ كبيرٌ؟

كانت أُمُّ سعد غسان كنفاني امرأة من المخيم، وأُمّي مثلها، ولكنها ـ أي أُمّي ـ لم تخدم في البيوت لتعيلنا، كما فعلت أم سعد التي أعالت زوجها وابنيها وكادت حياة المخيم تقتلها: طين.. طين.. طين وخيام تقتلع و... و... وسأسأل أمي: كم عاماً أقمتم في الخيام؟ ولن أتذكر حياتي في الخيمة التي ولدت فيها ومكثت فيها أربع سنوات.. لن أتذكرها إطلاقاً. كان اللاجئون أقاموا في الخيام عشر سنوات، أنجبت أمي خلالها أربعة ذكور وبنتاً واحدة، وستنجب، فيما بعد، تسعة آخرين، أربعة ذكور وخمس بنات. وحين أسألها: ما الذي كان يدفعك لهذا؟ لماذا لم تكتف بأربعة فقط؟ كانت تقول: حاولت. حاولت دائماً، ولكن حبوب منع الحمل لم تجد نفعاً. (الآن أتساءل: هل كانت ببصيرتها من أنصار ياسر عرفات، فلبّت نداءه قبل أن يعلنه للملأ؟ لماذا إذاً لم يكافئها فيما بعد؟).

في العام 1973 سيموت ابنها البكر عن ثلاثة وعشرين عاماً. كان ذلك في الثاني من آب. شاب وسيم الطلعة بهيها، لم تبق مجندة يهودية على جسر دامية، حيث كان سائقاً، لم تحبه. في الثاني من آب كانت مساءً عائدة لتزفّ له خبر خطبته، فزفوا لها خبر موته في حادث سيارة. كيف نجت من الموت بعد شهرين من موته وهي تلد ابنتها، مولودها الثالث عشر؟ كانت نجاتها أعجوبة، وستنجو، بعد ثلاث سنوات، من موت آخر محقق وهي تضع مولودها الرابع عشر. مات المولود فنجت هي.

سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها. سأتذكرها فقد كانت أماً رؤوماً. كان أبي عصبي المزاج، وإن كان طيب القلب، أيضاً. وحين كنت أمازحها: كيف احتملت الحياة معه؟ لماذا أنجبت منه هذا العدد؟ كانت تجيب: الله كاتب لنا هذا. والحكاية بدأت بينهما كما تبدأ الحكايات: نظرة فابتسامة فخطبة فزواج. هي نابلسية الأصل، وهو يافاوي المكان. كان أهل نابلس، قبل العام 1948، يهاجرون إلى يافا وحيفا بحثاً عن عمل، وفي الحرب، حرب العام 1948، أقلّ أبي السائق، في شاحنته، عائلته وعائلتها، ونجا هو ونجا أبوها من الموت، فقد أصابتهما رصاصة في الظهر، ولم يحس أبوها ـ آمل ألاّ تخوني الذاكرة ـ بجرحه إلاّ حين رأى ركاب الشاحنة وما على أرضها، فتساءلوا: من أصيب؟ كأنما الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. (أتذكر عملي معاوناً مع أبي المجانين سائق الباص. ذات مساء احترق أحد الركاب ولم يشعر، ولما انتشرت الرائحة تصايح الركاب: ثمة حريق. ثمة حريق، ولم يحددوا جهته. وحين عقب أبو المجانين/ أبو خليل: الحق كل الحق على "كونترولي"، ابتسمت، ثم عقبت: إذا كان يا أبا خليل الرجل المحترق لا يشعر بالحريق، فكيف سأعرف أنا عنه). كان عام الخروج من يافا عام الزواج، ونحن، أبناءها، مواليد النكبة. إننا أبناء نكبة، فلماذا تختلف حياتنا عن حياة النكبة؟.

سأتذكرها. لا أتذكر شيئاً عن حياتها في الخيام، ولا أتذكر شيئاً عن حياتي في الخيام. أعرف عن حياة اللجوء الأول من قصص سميرة عزام وقصص غسان كنفاني. الأولى كتبت "لأنه يحبهم" وصورت فيها كيف تحول الفلسطيني إلى لص وقوّاد وبغي ومخبر و...، وكنفاني كتب "أرض البرتقال الحزين" و"القميص المسروق"، وفي الأخيرة يسرق اللاجئ، أخاه اللاجئ متواطئاً مع الأجنبي. كيف لم نخرج نحن لصوصاً؟ ربما لأنها ربتنا هي! ربما، هي التي ربت ثلاثة عشر ابناً وابنةً ومات الرابع عشر لهم. هل تختلف عن "أم سعد"؟ هل تختلف عن أم (مكسيم غوركي)؟ لست أدري.

أحاول أن أسترجع أول لقاء لي بها، فلا أتذكر. هل أذكر ملامحها وأنا في السادسة من عمري؟ وأنا في السابعة من عمري؟ لست أدري غير أني أراها تعجن وتغسل وتطبخ لنا جميعاً. ربما ساعدتها والدة أبي، جدتي، ربما، فقد كان عليها أن تساعد زوجها الكسيح وابنيها الآخرين اللذين خلف كل منهما ثلاثة عشر طفلاً وطفلة. عائلة كأنها في سباق تنافسي. (لم يكن هناك تلفازات. كانت المرأة تلفاز الرجل. لم تكن هناك فاكهة. كانت المرأة فاكهة الرجل. لم يكن هناك بحر، فقد سرقه الإسرائيليون. كانت المرأة بحر الرجل. وكان أهلي بحارة في ميناء يافا. ماذا سيركبون بعد ضياع المراكب؟).

سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها. كنت ابنها المدلّل لها. ألهذا أحسنت إليها في حياتها كثيراً؟ ربما. كنت أملها وألمها. هي الأم التي لم تدخل المدرسة قط يغدو لها ابن جامعي. وكان على أخويَّ الأكبر مني سنّاً أن يخرجا من المدرسة ليساعدا أبي السائق في مصروف البيت، مثلهما مثل الأبناء الكبار للاجئين. هل كانت فخورة بأنها أنجبت أربع عشرة بطناً وزوّجت أبناءها وبناتها كلهم وغدت جدة لعدد لا يُحصى من الأبناء والبنات؟ أظنّ ذلك. وحين يسجن أحد أبنائها خمسة عشر عاماً تصمت. مثل أمهات فلسطينيات كُثر تصمت ولا تبكي، وتظلّ تنتظر وتنتظر، وسيخرج من السجن ليسجن من جديد، وستموت وهي ما زالت تنتظر خروجه. يا لأمهاتنا. يا لأمهات اللاجئين. كم تحملن. وأنا أقرأ رواية سامية عيسى "حليب التين" حزنت كما لم أحزن وأنا أقرأ رواية. ها هي أم الشهداء الثلاثة تهاجر إلى دولة اسكندنافية، هرباً من جحيم المنفى. هرباً من حياة الذل في مخيمات لبنان. وأنا أشاهد برنامج ماهر شلبي "أرزة وزيتونة" في رمضان العام 2010 كدت أكفر. (سأقرأ قصة "أرض البرتقال الحزين" لغسان كنفاني، وسأقتبس منها المقطع التالي: "وعندما وصلنا صيدا، في العصر، صرنا لاجئين. *** احتوتنا الطريق فيمن احتوت.. كان أبوك قد كبر عن ذي قبل، وبدا كأنه لم ينم منذ زمن طويل.. كان واقفاً في الشارع أمام الأمتعة الملقاة على الطريق، وكنت أتخيل تماماً أنني إن سعيت إليه لأقول شيئاً ما فإنه سينفجر في وجهي: يلعن أبوك.. يلعن.. كانت هاتان الشتيمتان تلوحان على وجهه بوضوح، بل إنني أنا، أيضاً، الطفل الذي نشأ في مدرسة دينية متعصبة، كنت ساعتذاك أشك في أن.. و.. و..، ولا ضرورة لإكمال النص.).

سأتذكرها على الرغم من بعض مضايقاتها. سأتذكرها، على الرغم من سنوات الفقر، امرأة تحاول أن تسعد أبناءها. سأتذكرها امرأةً تحتفل بالحياة: تطهو الطعام، ترتدي ثياباً أنيقة، تزور الآخرين ويزورونها، تفعل كل شيء بصمت، بصمت، بصمت، وسترحل، أيضاً، بصمت، وربما رددت قول أبي فراس:

أيا أم الأسير لمن تُربى وقد مُتِّ، الذوائبُ والشعور.

لقد رحلت، وما زال لها ابن أسير. لقد رحلت بصمت، أيضاً.

د. عادل الاسطة

18.03.2013

نقلا عن صحيفة الايام المحلية