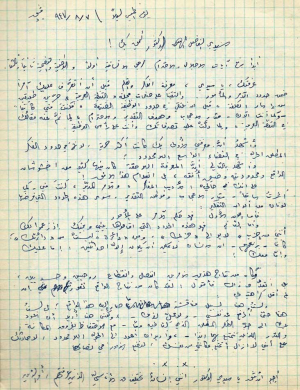

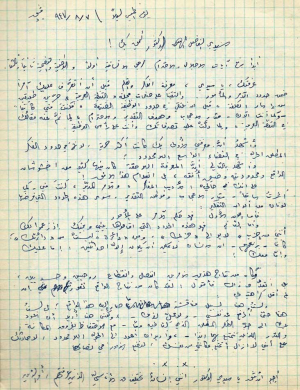

دمشق، يوم الخميس ليلاً

1947/8/7

سيّدي الفاضل الدكتور أمين بِك!

أبدأ برفع آيات الإجلال والاحترام لرجل الإنسانيّة أولاً، والوطنيّة والتضحية ثانياً وثالثاً.

عرفتُك، يا سيّدي، معرفة الفِكْر والقَلَم قبل أن أتعرَّف عليك آمِراً ضمن حدود الآمر والمأمور. والتقينا على صفحات مجلَّة “اليقظة العربيّة” حُرَّين طليقين من إسار الكلفة، قبل أن نلتقي في حدود الوظيفة الضيّقة. فكنتَ مني كاتباً ـ وكما أنتَ الآن ـ مثار الإعجاب وهدف التقدير والاحترام، لِما نمَّ عنه مقالُك في “اليقظة العربيّة”، ولِما دلَّتْ عليه تصرفاتك وأنت على رأس الوظيفة.

وأشهدُ أنَّ معرفتي الأولى بكَ كانت أكثر حريَّةً، لأنّها في حدود الفكر المُطلَق الحُرِّ في الفضاء الواسع اللامحدود؛

وأشهدُ بالتالي أنَّ المعرفة اللاحقة كان فيها كثير من اخشوشان الواقع ومحدوديته وضيق أفقه، بل انعدام هذا الأفق!

على أنَّكَ في حَالَيْ: الأديب المُفكِّر، والآمِر المُدبِّر، كنتَ مني ـ كما أشرتُ سابقاً ـ مثار الإعجاب وموطن التقدير، سوى هذه الحدود التي فرضَها لَوْنانِ من ألوان التفكير:

فأما اللَّون الأوَّل: فهو حُكْم الآمر على المأمور.

وأما الثاني: فهو هذه الحدود التي أقاموها بيني وبينك؛ إذ زعموا لك أنني من “حزبٍ” لا يوالي “حزبك”، ومن “دائرةٍ” ليستْ من “دائرتك”؛ كأنَّما – بزعمِهم ـ أنَّ الإنسان لا يمكن أن يكون إلاّ أحد اثنين: إمّا عليكَ، وإمّا معكَ!

وكان من نتاج هذين الأمرين انفصالُ وانقطاعُ روحَين وجسدين، بل أتعدَّى ذاك فأقول: لقد كان من نتاج الواقع نفورٌ إنْ لمْ أقلْ كراهيةٌ لي:

ولستُ هنا بسبيل مناقشة ما صار إليه هذا الواقع؛ بل لستُ هنا حتى أدافع عن نفسي ـ ولا محلَّ لذلك-، ولكنني هنا أريد أن أعود بك إلى جوِّ الفكر المُطلق الذي كنَّا فيه معاً ـ مع الاحتفاظ بفروق المكانة والقَدْر اللَّذَين تتمتَّع بهما أبداً ـ ، وأريد أن أعود إلى الجوِّ اللامحدود لأحادثك على أنني لا أزال أتمتَّع بمكانتي من نفسك، لنضع الأمور في نصابها.

*****

أرجو أن تثق يا سيّدي الدّكتور أنني إنسانٌ يختلف عن الأناسيِّ الذين عرفتَهم، أو الذين كان لك بهم صلة قريبة أو بعيدة .

فإذا كان النَّاس في كلِّ جيلٍ وكلِّ عصْر، وكلِّ زمانٍ ومكان، لا يمكن أن يكونوا إلّا متطرّفين، يتمتَّعون بصفة واحدة هي: إمّا معك وإمّا عليك، فإنني أريد أن ينعدم الشكُّ لديك وينقطع، ليحلَّ محلّه رأيٌ واحدٌ فيَّ: هو أنني إنسانٌ وضع واقعه على راحته، وسار به ينادي عليه جِهاراً، وبشكلٍ صريحٍ لا مواربةَ فيه ولا لبْس.

وقد مُنيت، بسبب ذلك، بكثيرٍ من المشقَّة والتَّعب الجسديّ والرُّوحيّ، حتى غدوتُ ولا صديقَ لي، وأصبحتُ ولا قريبَ منّي: انعزاليٌّ بكلِّ معنى هذه الكلمة.

وقد يتبادر إلى ذهنك هذا السُّؤال: فيمَ هذه المقدّمة، ولمَ هذه الإطالة.

إلّا أنني أرجو أن تتمِّم قراءة هذا الكتاب، لأن ما أستطيع أن أقوله هنا لا يسمح لي الواقع الذي تعيش فيه أنتَ أن أقوله أمامك مباشرةً. ولأنّ القراءة المنفردة فيها من التأمُّل والتجرُّد أكثر ممّا يُحيط عادةً بمثل هذه المحادثات إنْ دارتْ وجهاً لوجه!

كنتُ أقول: أريد أن تثق بأنني إنسانٌ مجرَّدٌ، لا يمكن أنْ أكون أحد ذينك الإنسانين اللَّذين حدَّثتك عنهما آنفاً؛ مُوالياً أو مُعادياً. وإنَّما في جبلَّتي أني مؤمنٌ بهذا الذي يدعونه المثَل الأعلى، ومؤمنٌ بالتالي أنني مثاليٌّ، أضحّي بسعادتي، بلْ بكلِّ شيء، في سبيل إرضاء هذه المثاليّة مهما كان أو يكون الثّمن.

*****

لئن أقاموا ـ أو أُقيمتْ ـ بينك وبيني الحواجز بدعوى أنني من “حزب” غير “حزبك”؛ فإنَّ هذه الدَّعوى باطلةٌ من أساسها؛ لأنني ـ والله ـ لو وجدتُ الخللَ في معبودي لأنكرتُ عليه معبوديته!

ليسَ هذا من قبيل الطَّعْنِ بأحد، أو استجداء رضاء أحدٍ مطلقاً، ولكنَّه وضعُ النّقاط على الحروف، للوصول إلى الغاية المنشودة من كتابي هذا إليك!

والآن، سأواجهُ الموضوعَ مباشرةً:

إنَّ ما نعرفُه، ويعرفُه الشَّباب السُّوريّ ـ وغير السُّوريّ، الواعي، أنَّ الدكتور “أمين روَيحة” هو مثالُ الرجل الإنسانيّ والوطنيّ والمضحّي الذي كان في طليعة المناضلين ضدّ المستعمر.

وإنّي لأذكرُ، بالمناسبة، أنه لمَّا أُقيمَ احتفالُ احتفاءٍ بعودة المجاهد الكبير “القاوقجي” على مدرَّج الجامعة السُّوريّة منذ شهورٍ خلَتْ، وتكلمّ في ذاك الحفل، المجاهد “عادل أرسلان”، متحدّثاً عن الثورة السُّوريّة، وحين أخذ يُسهِبُ في وصف ما لاقاه مع إخوانه، ثم أخذ يُمهِّد للحديث عن الطبيب الوحيد الذي كان في طليعة المناضلين، والذين تُذكر أسماؤهم بالفخر .. كان كلُّنا ـ بشبهِ إجماعٍ ـ مؤكّدين أنَّ اسم ذلك المجاهد لن يكون سوى “أمين رويحة” .. فما إنْ فاهَ بالاسم حتى دوَّى المكان بعاصفةٍ من التَّصفيق الحادّ!

أيصحُّ لمثل هذا الماضي النقيِّ الطاهر المُشَرِّف أن يكون يوماً ما فيه مجالٌ ـ صغيرٌ أو كبيرـ يصحُّ أنْ تتَّخذ منه الأعادي والمغرِضون – وهم كُثُر- عناصر لحديثٍ يمسُّ قدسيَّة الماضي؟

إنَّ الرَّجل المثاليّ لَيقولُ في مثل هذا الموطن: إنّ ذاك الماضي يُفدى بذراع!

وإنَّ ذاك الماضي ليصحُّ أن يكون حاضرُه فوق الشُّبهات! وإنَّ ذاك الماضي ـ لندرةِ مَنْ يتمتَّع بمثله – ليُفتدى بالغالي والنفيس!

يا سيّدي الدّكتور ..

هل أقول: إنَّه بدأتْ تكون لدى الأعادي “مشاريع ” عناصر؟!!!!

أخشى ـ إنْ أنا أطلتُ ـ أن أوصَف بالإسراف في القول، والإسراف في تعريف الواقع! بل وأخشى أن أتَّهمَ بالإغراض والإغراق في تحميل الحوادث أكثر مما هي عليه!

إذا كانت آفة الأخبار رُواتُها، فإنَّما آفة الرّجال العظام بطانتُهم!

إنَّ جميع أو أكثريّة الناس لا يمكن أن تتّصل بك مباشرة ً لتعرف مَنْ أنت من قريبٍ أو بعيد.

وإنّما يُعرَف المرء من المقرَّبين إليه؛ فهم الذين يتحدَّثون عنك؛ وهم الذين يعرِّفون الناس عليك، ومنهم ـ لا منك ـ تُعرَفُ مَنْ أنت.

فإذا ساءتْ تصرُّفاتهم، فإنما يعود ذلك عليك؛ وإن حَسُنتْ تلك التصرُّفات فإنما يعود ذلك عليك أيضاً!

يا سيّدي الدّكتور

إذا كان الإنسانُ صغيراً بنفسه عاش كالنباتات الفضوليّة أو الطفيليّة التي تستمدُّ قيمتها من الذي علِقتْ عليه! فلا يُهَمُّها إذا حَسُنَ مستقبله أم ساء، لأنها واجدةٌ في كلِّ حين من تعيش على هامشه.

وإذا كان الإنسان كبيراً بنفسه؛ كان من الواجب عليه أن يعرف أولئك الذين يعيشون في كَنَفه! فلكمْ هدمَ كبيراً صغيرٌ، وذلك لعدم اكتراث الكبير بالصغير. وإنما مُستكبَرُ النار من مُستصغَرِ الشَّرر!

يا سيّدي الدّكتور

إذا عاشوا أو ماتوا ـ أدبياً أو اجتماعياً أو مالياً ـ فسيّان عندهم.

أمَّا نحنُ فنريدُك كما عرفناك: عائشٌ أبداً، قويٌّ أبداً، عظيمٌ أبداً!

يا سيّدي الدّكتور

إنَّ دولتَهم لآنٍ! وإنَّ دولتَك للزَّمان!

كنتَ – كما عرفنا- أبداً حُرّاً، فما الذي قيَّدك؟!

إنَّ التاريخ لن يتحدَّث عنهم لأنهم أتفه من أن يحتلّوا سطراً في كتابه؛ ولكنّ التاريخ لن يتحدَّث إلاّ عنك!

فهل سيسألُك عنهم، أو سيسألُك عن نفسك؟

إنهم إنْ أساءوا؛ فَلِاتّصالِهمْ بك يعود ذلك عليك. وإنْ أحسنتَ ـ ولم يُحسنوا- عاد ذاك عليهم واستغلُّوه!

إنَّ الرَّجل العظيم ،أكبر من الحوادث الصغيرة. وإنَّ الرَّجل الصغير، من الحوادث الصغيرة نفسها!

زهير ميرزا

1947/8/7

سيّدي الفاضل الدكتور أمين بِك!

أبدأ برفع آيات الإجلال والاحترام لرجل الإنسانيّة أولاً، والوطنيّة والتضحية ثانياً وثالثاً.

عرفتُك، يا سيّدي، معرفة الفِكْر والقَلَم قبل أن أتعرَّف عليك آمِراً ضمن حدود الآمر والمأمور. والتقينا على صفحات مجلَّة “اليقظة العربيّة” حُرَّين طليقين من إسار الكلفة، قبل أن نلتقي في حدود الوظيفة الضيّقة. فكنتَ مني كاتباً ـ وكما أنتَ الآن ـ مثار الإعجاب وهدف التقدير والاحترام، لِما نمَّ عنه مقالُك في “اليقظة العربيّة”، ولِما دلَّتْ عليه تصرفاتك وأنت على رأس الوظيفة.

وأشهدُ أنَّ معرفتي الأولى بكَ كانت أكثر حريَّةً، لأنّها في حدود الفكر المُطلَق الحُرِّ في الفضاء الواسع اللامحدود؛

وأشهدُ بالتالي أنَّ المعرفة اللاحقة كان فيها كثير من اخشوشان الواقع ومحدوديته وضيق أفقه، بل انعدام هذا الأفق!

على أنَّكَ في حَالَيْ: الأديب المُفكِّر، والآمِر المُدبِّر، كنتَ مني ـ كما أشرتُ سابقاً ـ مثار الإعجاب وموطن التقدير، سوى هذه الحدود التي فرضَها لَوْنانِ من ألوان التفكير:

فأما اللَّون الأوَّل: فهو حُكْم الآمر على المأمور.

وأما الثاني: فهو هذه الحدود التي أقاموها بيني وبينك؛ إذ زعموا لك أنني من “حزبٍ” لا يوالي “حزبك”، ومن “دائرةٍ” ليستْ من “دائرتك”؛ كأنَّما – بزعمِهم ـ أنَّ الإنسان لا يمكن أن يكون إلاّ أحد اثنين: إمّا عليكَ، وإمّا معكَ!

وكان من نتاج هذين الأمرين انفصالُ وانقطاعُ روحَين وجسدين، بل أتعدَّى ذاك فأقول: لقد كان من نتاج الواقع نفورٌ إنْ لمْ أقلْ كراهيةٌ لي:

ولستُ هنا بسبيل مناقشة ما صار إليه هذا الواقع؛ بل لستُ هنا حتى أدافع عن نفسي ـ ولا محلَّ لذلك-، ولكنني هنا أريد أن أعود بك إلى جوِّ الفكر المُطلق الذي كنَّا فيه معاً ـ مع الاحتفاظ بفروق المكانة والقَدْر اللَّذَين تتمتَّع بهما أبداً ـ ، وأريد أن أعود إلى الجوِّ اللامحدود لأحادثك على أنني لا أزال أتمتَّع بمكانتي من نفسك، لنضع الأمور في نصابها.

*****

أرجو أن تثق يا سيّدي الدّكتور أنني إنسانٌ يختلف عن الأناسيِّ الذين عرفتَهم، أو الذين كان لك بهم صلة قريبة أو بعيدة .

فإذا كان النَّاس في كلِّ جيلٍ وكلِّ عصْر، وكلِّ زمانٍ ومكان، لا يمكن أن يكونوا إلّا متطرّفين، يتمتَّعون بصفة واحدة هي: إمّا معك وإمّا عليك، فإنني أريد أن ينعدم الشكُّ لديك وينقطع، ليحلَّ محلّه رأيٌ واحدٌ فيَّ: هو أنني إنسانٌ وضع واقعه على راحته، وسار به ينادي عليه جِهاراً، وبشكلٍ صريحٍ لا مواربةَ فيه ولا لبْس.

وقد مُنيت، بسبب ذلك، بكثيرٍ من المشقَّة والتَّعب الجسديّ والرُّوحيّ، حتى غدوتُ ولا صديقَ لي، وأصبحتُ ولا قريبَ منّي: انعزاليٌّ بكلِّ معنى هذه الكلمة.

وقد يتبادر إلى ذهنك هذا السُّؤال: فيمَ هذه المقدّمة، ولمَ هذه الإطالة.

إلّا أنني أرجو أن تتمِّم قراءة هذا الكتاب، لأن ما أستطيع أن أقوله هنا لا يسمح لي الواقع الذي تعيش فيه أنتَ أن أقوله أمامك مباشرةً. ولأنّ القراءة المنفردة فيها من التأمُّل والتجرُّد أكثر ممّا يُحيط عادةً بمثل هذه المحادثات إنْ دارتْ وجهاً لوجه!

كنتُ أقول: أريد أن تثق بأنني إنسانٌ مجرَّدٌ، لا يمكن أنْ أكون أحد ذينك الإنسانين اللَّذين حدَّثتك عنهما آنفاً؛ مُوالياً أو مُعادياً. وإنَّما في جبلَّتي أني مؤمنٌ بهذا الذي يدعونه المثَل الأعلى، ومؤمنٌ بالتالي أنني مثاليٌّ، أضحّي بسعادتي، بلْ بكلِّ شيء، في سبيل إرضاء هذه المثاليّة مهما كان أو يكون الثّمن.

*****

لئن أقاموا ـ أو أُقيمتْ ـ بينك وبيني الحواجز بدعوى أنني من “حزب” غير “حزبك”؛ فإنَّ هذه الدَّعوى باطلةٌ من أساسها؛ لأنني ـ والله ـ لو وجدتُ الخللَ في معبودي لأنكرتُ عليه معبوديته!

ليسَ هذا من قبيل الطَّعْنِ بأحد، أو استجداء رضاء أحدٍ مطلقاً، ولكنَّه وضعُ النّقاط على الحروف، للوصول إلى الغاية المنشودة من كتابي هذا إليك!

والآن، سأواجهُ الموضوعَ مباشرةً:

إنَّ ما نعرفُه، ويعرفُه الشَّباب السُّوريّ ـ وغير السُّوريّ، الواعي، أنَّ الدكتور “أمين روَيحة” هو مثالُ الرجل الإنسانيّ والوطنيّ والمضحّي الذي كان في طليعة المناضلين ضدّ المستعمر.

وإنّي لأذكرُ، بالمناسبة، أنه لمَّا أُقيمَ احتفالُ احتفاءٍ بعودة المجاهد الكبير “القاوقجي” على مدرَّج الجامعة السُّوريّة منذ شهورٍ خلَتْ، وتكلمّ في ذاك الحفل، المجاهد “عادل أرسلان”، متحدّثاً عن الثورة السُّوريّة، وحين أخذ يُسهِبُ في وصف ما لاقاه مع إخوانه، ثم أخذ يُمهِّد للحديث عن الطبيب الوحيد الذي كان في طليعة المناضلين، والذين تُذكر أسماؤهم بالفخر .. كان كلُّنا ـ بشبهِ إجماعٍ ـ مؤكّدين أنَّ اسم ذلك المجاهد لن يكون سوى “أمين رويحة” .. فما إنْ فاهَ بالاسم حتى دوَّى المكان بعاصفةٍ من التَّصفيق الحادّ!

أيصحُّ لمثل هذا الماضي النقيِّ الطاهر المُشَرِّف أن يكون يوماً ما فيه مجالٌ ـ صغيرٌ أو كبيرـ يصحُّ أنْ تتَّخذ منه الأعادي والمغرِضون – وهم كُثُر- عناصر لحديثٍ يمسُّ قدسيَّة الماضي؟

إنَّ الرَّجل المثاليّ لَيقولُ في مثل هذا الموطن: إنّ ذاك الماضي يُفدى بذراع!

وإنَّ ذاك الماضي ليصحُّ أن يكون حاضرُه فوق الشُّبهات! وإنَّ ذاك الماضي ـ لندرةِ مَنْ يتمتَّع بمثله – ليُفتدى بالغالي والنفيس!

يا سيّدي الدّكتور ..

هل أقول: إنَّه بدأتْ تكون لدى الأعادي “مشاريع ” عناصر؟!!!!

أخشى ـ إنْ أنا أطلتُ ـ أن أوصَف بالإسراف في القول، والإسراف في تعريف الواقع! بل وأخشى أن أتَّهمَ بالإغراض والإغراق في تحميل الحوادث أكثر مما هي عليه!

إذا كانت آفة الأخبار رُواتُها، فإنَّما آفة الرّجال العظام بطانتُهم!

إنَّ جميع أو أكثريّة الناس لا يمكن أن تتّصل بك مباشرة ً لتعرف مَنْ أنت من قريبٍ أو بعيد.

وإنّما يُعرَف المرء من المقرَّبين إليه؛ فهم الذين يتحدَّثون عنك؛ وهم الذين يعرِّفون الناس عليك، ومنهم ـ لا منك ـ تُعرَفُ مَنْ أنت.

فإذا ساءتْ تصرُّفاتهم، فإنما يعود ذلك عليك؛ وإن حَسُنتْ تلك التصرُّفات فإنما يعود ذلك عليك أيضاً!

يا سيّدي الدّكتور

إذا كان الإنسانُ صغيراً بنفسه عاش كالنباتات الفضوليّة أو الطفيليّة التي تستمدُّ قيمتها من الذي علِقتْ عليه! فلا يُهَمُّها إذا حَسُنَ مستقبله أم ساء، لأنها واجدةٌ في كلِّ حين من تعيش على هامشه.

وإذا كان الإنسان كبيراً بنفسه؛ كان من الواجب عليه أن يعرف أولئك الذين يعيشون في كَنَفه! فلكمْ هدمَ كبيراً صغيرٌ، وذلك لعدم اكتراث الكبير بالصغير. وإنما مُستكبَرُ النار من مُستصغَرِ الشَّرر!

يا سيّدي الدّكتور

إذا عاشوا أو ماتوا ـ أدبياً أو اجتماعياً أو مالياً ـ فسيّان عندهم.

أمَّا نحنُ فنريدُك كما عرفناك: عائشٌ أبداً، قويٌّ أبداً، عظيمٌ أبداً!

يا سيّدي الدّكتور

إنَّ دولتَهم لآنٍ! وإنَّ دولتَك للزَّمان!

كنتَ – كما عرفنا- أبداً حُرّاً، فما الذي قيَّدك؟!

إنَّ التاريخ لن يتحدَّث عنهم لأنهم أتفه من أن يحتلّوا سطراً في كتابه؛ ولكنّ التاريخ لن يتحدَّث إلاّ عنك!

فهل سيسألُك عنهم، أو سيسألُك عن نفسك؟

إنهم إنْ أساءوا؛ فَلِاتّصالِهمْ بك يعود ذلك عليك. وإنْ أحسنتَ ـ ولم يُحسنوا- عاد ذاك عليهم واستغلُّوه!

إنَّ الرَّجل العظيم ،أكبر من الحوادث الصغيرة. وإنَّ الرَّجل الصغير، من الحوادث الصغيرة نفسها!

زهير ميرزا