كنت أسير في الشارع المحاذي لمنزلي عندما التقيت شاباً يجلس وحيداً على مقعد وُضع على الرصيف، يحمل في يده فنجان قهوة، ويدخن.

المشهد ليس جديداً ولا مثيراً، وقد نجد ما يشبهه في أي مكان في العالم.

لكن المثير هو الرصيف، فالشاب كان يجلس على رصيف مقهى مهدّم، لا تزال بقايا انفجار الرابع من آب- أغسطس واضحة في الزجاج المطحون الذي ينتشر على جنباته، وفي الأبواب المُخلّعة التي لم يتم إصلاحها.

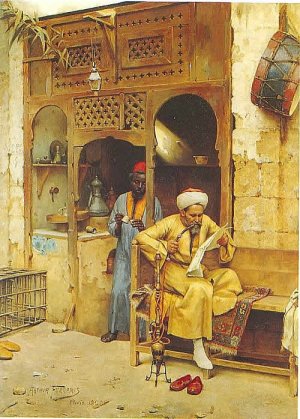

لا أعلم كيف خطرت في بال صاحب المكان أن يطلق اسم L’Escroc على المقهى. ليس غريباً أن نجد أن أغلبية المقاهي والمطاعم في بيروت تحمل أسماء إفرنجية، غير أن الجرأة أو الطرافة جعلت صاحب المكان يطلق اسم «النصّاب» أو «الغشاش» على مقهاه. ومن المرجح أن يكون قد لجأ إلى اللغة الفرنسية كي يخفف من معنى الاسم، فلسبب أجهله يعتقد بعض اللبنانيات واللبنانيين أن استخدام كلمات الشتيمة باللغة الأجنبية له إيقاع محبب في الآذان، عكس استخدامها بالعربية الذي يبدو مبتذلاً ومثيراً للتقزز! وأغلب الظن فإن أكثرية الذين كانوا يرتادون المكان لشرب القهوة أو تدخين النراجيل، لم يكونوا يعرفون معنى هذا الاسم.

كنت أحب الجلوس في هذا المقهى بسبب اسمه فقط. وعندما كان بعض الأصدقاء يتبرمون من روائح النراجيل والمعسّل، كنت أدافع عن خياري بالإشارة إلى اسم المكان، «نحن في لبنان» أقول لهم، «والمكان باسمه وتنوع الأصناف التي يقدمها، من الهامبرغر إلى الشنكليش، يجسّد الحقيقة اللبنانية، التي احتار ميشال شيحا كيف يحددها».

اتهمني بعض الأصدقاء بأنني لا أزال يسارياً متطرفاً، وأنني عاجز عن التأقلم مع الواقع، فالرأسمالية انتصرت في العالم بأسره، وعليّ أن أرى إيجابياتها في لبنان، من ثبات سعر صرف الليرة، إلى القطاع المصرفي المزدهر، إلى الخصخصة المواربة للكهرباء، التي جعلتنا نعتمد على المولدات الخاصة، وندفع فاتورة الكهرباء مرتين.

وأصدقائي كانوا على حق، فأنا كنت أتمتع بكوني أحد أفراد الطبقة الوسطى، التي تعيش في بحبوحة نسبية، وعليّ أن أغض النظر عن سرقات وتشبيحات أمراء الطوائف التي هي جزء من التركيبة اللبنانية الفريدة.

أصدقائي كانوا على حق، لكنني أنا أيضاً كنت على حقّ. فبيروت تحولت خلال ثلاثين سنة من «السلم الأهلي» إلى مرتع للنهب والبلص، وبدأت علامات الأزمة تلوح بشكل واضح منذ كارثة النفايات، التي كشفت بأننا محكومون ليس بنظام رأسمالي بل بنظام النفايات، وبطبقة أوليغارشية رثة ومنحطة.

والحق يُقال، إنني كنت مصراً على هذه الصفة- الشتيمة التي أطلقها عليّ بعضهم، فأنا أكره هذا الزمن العربي الحربائي الذي جعل الكثيرين لا يتلونون إلا بألوان النفط.

أعتذر عن هذا الاستطراد الذي انسقت إليه وأعود معكم إلى مقهى الإيسكرو أو النصاب، حيث أدهشني ذلك الشاب الجالس على رصيف مقهى مهدم، ويتصرف كأنه لا يرى الدمار. كان الشاب يجلس بكل جدية ووقار، ينظر إلى ساعته بين حين وآخر، كأنه على موعد مع صديقته التي تأخرت، ينفخ دخان سيجارته في الهواء، ويبتسم للأفكار التي تعبر رأسه.

نظرت إلى بقايا المقهى لأكتشف أن الكراسي التي وضعت بشكل شبه عشوائي في الداخل أو على رصيفه سُرق أو أُخذ أكثر من نصفها.

لم أعد قادراً على التمييز بين السرقة والأخذ، فلقد سرق طغاة لبنان كل شيء، وتركوا الناس لمصيرهم، بحيث صارت السرقة المباشرة أو المواربة ضرورة للبقاء على قيد الحياة. تشعر وأنت تمشي في الشوارع أن الجميع يتحيّن الفرصة لأخذ ما يستطيع. لا تدري هل سائق سيارة الأجرة سارق أو مسروق؟ كيف تريدون للسائق أن يعيش وهو يصرف أربع ساعات في اليوم من أجل تعبئة 20 ليتراً من البنزين؟ السائق المسكين يشاهد بأم عينيه كيف يأتي الشبيحة الصغار من خارج الطابور الطويل كي يملأوا خزانات سياراتهم، ثم يفرغونها عبر النفخ بالنبريش من أجل أن يبيعوها في السوق السوداء، قبل أن يعودوا لاختراق الطابور من جديد.

أما حكاية الأدوية وحقول البنزين المخزنة من أجل أن تُباع بعد رفع الدعم كلياً في نهاية شهر أيلول- سبتمبر، فهي حكايات مختصة بكبار الشبيحة، المحميين من نظامٍ هم أسياده وحماته.

الشاب الجالس على رصيف المقهى المهدم، حاملاً بيده كوباً بلاستيكياً من القهوة التركية، لا يريد أن يصدّق أن «النصّاب» لم يكتفِ بتدمير المقهى، بل هو مصرّ على سرقة ما تبقى فيه من طاولات و كراسٍ مخلّعة.

شعرت بالحسد من هذا الشاب، فلقد وجد مقهاه المجاني وسط الدمار، وقام بتحويل الخيال إلى حقيقة، فهو يريد أن يعيش، وعليه أن يخترع الحياة من بقاياها، فقرر أن هذا المقهى لم يدمّر وتخيل أنه طلب القهوة من نادل غير مرئي، وجلس ليستمتع بذاكرته البيروتية التي صارت حاضراً بديلاً بعد تحول الحاضر إلى أشلاء.

إعجابي بهذا الشاب لا يقلل من إعجابي بصاحب المقهى، الذي حسبها بشكل دقيق كما نقول في لغتنا اليومية. فهو يعلم أن إصلاح المقهى لم يعد ممكناً، لأن انفجارات جديدة ودماراً جديداً ينتظرنا في الأيام المقبلة.

«كبّر» الرجل عقله، وترك مقهاه مفتوحاً لعابري السبيل. صاحب مقهى «النصاب» فهم اللعبة الجديدة، وقرر الخروج منها، وهذا ما سمح للشاب الذي لا أعرف اسمه بأن يتمتع بما تبقى، قبل أن ينهب اللصوص كل شيء.

كتبت هذه الحكاية كي أتلافى الكتابة عن الأوضاع السياسية في لبنان. فالسياسة تعفنت وفقدت كل معانيها، لكنني وجدت نفسي من دون أن أدري متورطاً في السياسة، فأنت لا تستطيع الكتابة وسط العفن إذا لم تسعَ لإزالته أو إدانته على الأقل.

لذلك، أعتذر من شاب مقهى الرصيف لأنه يستحق أن يُكتب عنه وعن أحلامه وانتظاراته، وعلاقته بصديقته التي تأخرت عن موعدها.

الياس خوري

الإثنين ٣٠ آب/ أغسطس ٢٠٢١

القدس العربي

المشهد ليس جديداً ولا مثيراً، وقد نجد ما يشبهه في أي مكان في العالم.

لكن المثير هو الرصيف، فالشاب كان يجلس على رصيف مقهى مهدّم، لا تزال بقايا انفجار الرابع من آب- أغسطس واضحة في الزجاج المطحون الذي ينتشر على جنباته، وفي الأبواب المُخلّعة التي لم يتم إصلاحها.

لا أعلم كيف خطرت في بال صاحب المكان أن يطلق اسم L’Escroc على المقهى. ليس غريباً أن نجد أن أغلبية المقاهي والمطاعم في بيروت تحمل أسماء إفرنجية، غير أن الجرأة أو الطرافة جعلت صاحب المكان يطلق اسم «النصّاب» أو «الغشاش» على مقهاه. ومن المرجح أن يكون قد لجأ إلى اللغة الفرنسية كي يخفف من معنى الاسم، فلسبب أجهله يعتقد بعض اللبنانيات واللبنانيين أن استخدام كلمات الشتيمة باللغة الأجنبية له إيقاع محبب في الآذان، عكس استخدامها بالعربية الذي يبدو مبتذلاً ومثيراً للتقزز! وأغلب الظن فإن أكثرية الذين كانوا يرتادون المكان لشرب القهوة أو تدخين النراجيل، لم يكونوا يعرفون معنى هذا الاسم.

كنت أحب الجلوس في هذا المقهى بسبب اسمه فقط. وعندما كان بعض الأصدقاء يتبرمون من روائح النراجيل والمعسّل، كنت أدافع عن خياري بالإشارة إلى اسم المكان، «نحن في لبنان» أقول لهم، «والمكان باسمه وتنوع الأصناف التي يقدمها، من الهامبرغر إلى الشنكليش، يجسّد الحقيقة اللبنانية، التي احتار ميشال شيحا كيف يحددها».

اتهمني بعض الأصدقاء بأنني لا أزال يسارياً متطرفاً، وأنني عاجز عن التأقلم مع الواقع، فالرأسمالية انتصرت في العالم بأسره، وعليّ أن أرى إيجابياتها في لبنان، من ثبات سعر صرف الليرة، إلى القطاع المصرفي المزدهر، إلى الخصخصة المواربة للكهرباء، التي جعلتنا نعتمد على المولدات الخاصة، وندفع فاتورة الكهرباء مرتين.

وأصدقائي كانوا على حق، فأنا كنت أتمتع بكوني أحد أفراد الطبقة الوسطى، التي تعيش في بحبوحة نسبية، وعليّ أن أغض النظر عن سرقات وتشبيحات أمراء الطوائف التي هي جزء من التركيبة اللبنانية الفريدة.

أصدقائي كانوا على حق، لكنني أنا أيضاً كنت على حقّ. فبيروت تحولت خلال ثلاثين سنة من «السلم الأهلي» إلى مرتع للنهب والبلص، وبدأت علامات الأزمة تلوح بشكل واضح منذ كارثة النفايات، التي كشفت بأننا محكومون ليس بنظام رأسمالي بل بنظام النفايات، وبطبقة أوليغارشية رثة ومنحطة.

والحق يُقال، إنني كنت مصراً على هذه الصفة- الشتيمة التي أطلقها عليّ بعضهم، فأنا أكره هذا الزمن العربي الحربائي الذي جعل الكثيرين لا يتلونون إلا بألوان النفط.

أعتذر عن هذا الاستطراد الذي انسقت إليه وأعود معكم إلى مقهى الإيسكرو أو النصاب، حيث أدهشني ذلك الشاب الجالس على رصيف مقهى مهدم، ويتصرف كأنه لا يرى الدمار. كان الشاب يجلس بكل جدية ووقار، ينظر إلى ساعته بين حين وآخر، كأنه على موعد مع صديقته التي تأخرت، ينفخ دخان سيجارته في الهواء، ويبتسم للأفكار التي تعبر رأسه.

نظرت إلى بقايا المقهى لأكتشف أن الكراسي التي وضعت بشكل شبه عشوائي في الداخل أو على رصيفه سُرق أو أُخذ أكثر من نصفها.

لم أعد قادراً على التمييز بين السرقة والأخذ، فلقد سرق طغاة لبنان كل شيء، وتركوا الناس لمصيرهم، بحيث صارت السرقة المباشرة أو المواربة ضرورة للبقاء على قيد الحياة. تشعر وأنت تمشي في الشوارع أن الجميع يتحيّن الفرصة لأخذ ما يستطيع. لا تدري هل سائق سيارة الأجرة سارق أو مسروق؟ كيف تريدون للسائق أن يعيش وهو يصرف أربع ساعات في اليوم من أجل تعبئة 20 ليتراً من البنزين؟ السائق المسكين يشاهد بأم عينيه كيف يأتي الشبيحة الصغار من خارج الطابور الطويل كي يملأوا خزانات سياراتهم، ثم يفرغونها عبر النفخ بالنبريش من أجل أن يبيعوها في السوق السوداء، قبل أن يعودوا لاختراق الطابور من جديد.

أما حكاية الأدوية وحقول البنزين المخزنة من أجل أن تُباع بعد رفع الدعم كلياً في نهاية شهر أيلول- سبتمبر، فهي حكايات مختصة بكبار الشبيحة، المحميين من نظامٍ هم أسياده وحماته.

الشاب الجالس على رصيف المقهى المهدم، حاملاً بيده كوباً بلاستيكياً من القهوة التركية، لا يريد أن يصدّق أن «النصّاب» لم يكتفِ بتدمير المقهى، بل هو مصرّ على سرقة ما تبقى فيه من طاولات و كراسٍ مخلّعة.

شعرت بالحسد من هذا الشاب، فلقد وجد مقهاه المجاني وسط الدمار، وقام بتحويل الخيال إلى حقيقة، فهو يريد أن يعيش، وعليه أن يخترع الحياة من بقاياها، فقرر أن هذا المقهى لم يدمّر وتخيل أنه طلب القهوة من نادل غير مرئي، وجلس ليستمتع بذاكرته البيروتية التي صارت حاضراً بديلاً بعد تحول الحاضر إلى أشلاء.

إعجابي بهذا الشاب لا يقلل من إعجابي بصاحب المقهى، الذي حسبها بشكل دقيق كما نقول في لغتنا اليومية. فهو يعلم أن إصلاح المقهى لم يعد ممكناً، لأن انفجارات جديدة ودماراً جديداً ينتظرنا في الأيام المقبلة.

«كبّر» الرجل عقله، وترك مقهاه مفتوحاً لعابري السبيل. صاحب مقهى «النصاب» فهم اللعبة الجديدة، وقرر الخروج منها، وهذا ما سمح للشاب الذي لا أعرف اسمه بأن يتمتع بما تبقى، قبل أن ينهب اللصوص كل شيء.

كتبت هذه الحكاية كي أتلافى الكتابة عن الأوضاع السياسية في لبنان. فالسياسة تعفنت وفقدت كل معانيها، لكنني وجدت نفسي من دون أن أدري متورطاً في السياسة، فأنت لا تستطيع الكتابة وسط العفن إذا لم تسعَ لإزالته أو إدانته على الأقل.

لذلك، أعتذر من شاب مقهى الرصيف لأنه يستحق أن يُكتب عنه وعن أحلامه وانتظاراته، وعلاقته بصديقته التي تأخرت عن موعدها.

الياس خوري

الإثنين ٣٠ آب/ أغسطس ٢٠٢١

القدس العربي