الرأس المختلف

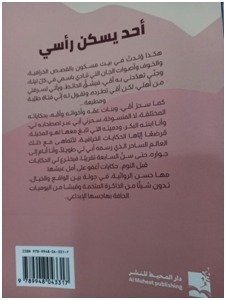

ماالذي رغبت الكاتبة الكردية السورية في ألّا تقوله، وهي التي حاولت أن تقول ما يمكن اعتباره كل ما رغبت في قوله، في كتابها السّيَري الأدبي: أحد يسكن رأسي، والصادر عن دار المحيط- الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2022، في قرابة مائتي صفحة من القطع الوسط ؟

من المؤكَّد في علاقة كهذه مع الكاتبة والكتابة، أن الذي يمكن أن يشكّل مائدة القارىء الأدبية، وفي سياق ما هو فكري، ليس ما هو مرئي" ما هو مقروء " وإنما ما لا يُرى " ما يمكن اعتباره متاخماً للمسطور، وما ينتظر التسمية، وما يترقب الإشارة إليه. ليكون النص المقروء نصاً. وهو ما يدفع بالكتاب لأن يكون معترَفاً به، معزَّزاً بالمكانة المستحقة تبعاً لهذا الذي " ينقصه " ، أعني به لهذا الذي يتخلله ثغرات أو صدوعاً، كما هي الفراغات القائمة بين أوتار آلة عزفية.

وعلي أن أشير إلى مفارقة قائمة وقيّمة، وأنا بصدد قراءة هذا الكتاب، وهي أنه يذكّرني بكتابي الذي يتداخل معه في الكثير من مكوّنات المحتوى، وانطلاقاً من العنوان نفسه، أعني به : بروق تتقاسم رأسي " سيرة فكرية " دار الحوار، ط1، 2015. ثمة الرأس الذي ينبري، وثمة الرأس الذي يوضع في الواجهة الاعتبارية للجسد، وثمة الرأس المرصود، وثمة الرأس الذي ينقَّب فيه، ويجري تحرّي أمره، وثمة الرأس الذي يوجّه ويتوجه، وهو الذي يعايَن جسدياً كذلك .

وفي سياق تذكريّ لهذا، لا من النظر إلى أن الذي يُغترَف من ذاكرة قائمة، يُرمى، به كأثر مستدعى ويُشتغَل عليه، إلى بناء ذاكرة بديلة تقع في المستقبل من ناحية، بمقدار، ما تؤبد اللحظة الرغبية المنشودة والمؤبدة هنا، وما في هذا " التسديد " النفسي من رهان، وصراع على المأمول، وبنية الخطاب المدشّن له أيضاً، من ناحية أخرى .

ثمة الكثير مما أفصحت عنه الأديبة الروائية والكاتبة مها حسن، وهو ما يمكن تبيّنه من الكتاب: من أوله إلى آخره، حيث يلتقي الأدبي- الفكري، البحثي والنقدي والمرفق بما هو انطباعي وتذوقي بالمقابل، ثمة المتعة المستخلصة من القراءة، تبعاً لمقام المقروء، ثمة المكاشفة، وفي مسارات مختلفة، لما هو ذاتي، والذي تم انتظاره طويلاً كما يجب، ليبصر النور، ولتكون ولادة فعلية للكاتبة، خلاف الولادة الطبيعية التي ما أن تتم حتى يدوّن الاسم، وهنا الفارق الكبير، والذي يشهد على صعوبة التسجيل في مقام الكاتب، والصعوبة الكبرى في الكتابة الموازية للحالة الأولى: حالة الكاتب روائياً، وحالة كونها كاتباً عن كتابة تعنيه في الصميم، وتلك المسافة القائمة والفاصلة الملهمة، والتي تمكّن القارىء من قراءتها، وتقابلهما ببعضهما بعضاً، ومعرفة التباينات، وهو قارىء الأعمال الأدبية، ومن ثم وهو قارىء كتاب يضيء تلك، بمقدار ما يستضيء بها، وتبعاً لأي توجه قرائي أو معايشة كتابية، تحفظ للحالتين بقيمتهما الجمالية؟

في كتاب مهما حسن، ما يحفّز على هذه المتابعة، وهذا الربط، وهذه المقايسة، انطلاقاً من تلك الرؤية، وإن جاءت بعيداً عن أي تسمية نقدية مباشرة، أو باسم النقد، وهي تشتغل على مادة تتوزع على ثلاث عشرة رواية لها، وهي تمارس دور المخرج السينمائي، وبطريقتها، في توجيه كاميرا نظرتها الذاتية: تقريباً وتبعيداً، توسيع دائرة وتضييقاً، تسريعاً لحركتها أو تبطيئاً، بحسب الحالة النفسية التي تغذّي لديها إرادة المعايشة لهذا المكان أو ذاك، لهذه الحالة أو تلك، متنقلة بين صنافة جهات، مواقع، تصورات، مقارنات، مرادفات، مساءلات،بوحيات، اعترافات معينة، ومكاشفات وتحريات...إلخ، تكون هي الشخصية المركَّبة: الروائية والمتحدثة عن كونها روائية، وليست هي نفسها في الحالتين، إن أخلصنا لحقيقة الخطاب: الروائي، قبل كل شيء، والسّيري الذي يظل مأخوذاً بمأثرة المنشور روائياً، ولكل منهما نصيبه من خطاب الذات وتجنيسه أيضاً.

من هنا، كان العنوان والمقدَّم بصيغة سؤال أو استفسار: أي رأس للكاتبة ؟ وما في ذلك من النأي المحسوس عما تعرَف به الكاتبة، كصورة هوياتية واقعاً، تكون بمثابة البوصلة، وما في ذلك من خروج عن جادة الصواب الفعلية، وحصر مقول القول في خانة ضيقة، تفقِد الكتابة قيمتها .

ولهذا كان السؤال عن الرأس، سؤالاً يتركز على محاولة مكاشفة الرأس الذي تستظهره الكاتبة، وباعتبارها كاتبة، وكيف جرى تكوينه، وكيف مارس دوره الأدبي- الفكري سِيرياً هنا، وما في ذلك من قابلية الدخول في حوار ٍ ينمّي مفهوم الكتاب، وما شكّل محتوى للكتاب عينه .

هل من منطلق للكتاب؟

سأنوّه إلى نقطة أراها في غاية الأهمية، وهي أن ما تقوله الكاتبة عن نفسها، وما ينتسب إليها عن طريق الترميز، في كتاباتها التي تشكل رصيدها الاعتباري والذي من خلالها ترتقي " سلّم " المكانة التي تجلو صورتها، كما تقول كتابتها وهي تشير إلى " نجمها " وهو في صعود ، ما تقوله، كما أسلفت، ليس سدَاد ديَن عما كان، إنما لغة تجلو لغة أخرى في ضوء مستجدات، وما يتخلل لغتها هنا وهناك، هو هذا التباين القائم والمقروء، جهة الحقيقة المرسومة داخلاً، وتيمة الشاعرية في سرديتها الجامعة بين ما هو تخيلي وواقعي، والمتعة النفسية التي تتراتب عليها. حيث إن النسبية تبقى العلامة الفارقة في مجمل المسطور باسمها، وإلا لكان الرأس " خاوياً " !

إن أول ما يمكن طرحه من تصور، وفي إهاب تساؤل: ما إذا كانت مها حسن، وبزخم استرسالها في الجمع بين أمكنة مختلفة، حيث ظلها يستغرق الجهات الموسومة كافة: حلب، مسقط رأسها، قريتها، علاقاتها المحيطية، انتقالها النوعي هجرةً إلى باريس، وما أسهمت به رواياتها في تغيير مسارها الحياتي، ودَين المعنى الذي تجلى على خلفية من نشرها لروايات جعلتها صاحبة إمضاءة معتبَرة " علماً في رأسه نار "، وتمكنت حقاً من إيجاد بصمة لها: بصمة أنثوية يُراهن عليها، ليكون الذي سعت إلى تأكيده على أن السرد الذي أسلست له القياد من خلال رواياتها الثلاث عشرة سرداً يسمّيها، أو ينتسب إليها، عبر المعتبَر إبداعاً يتكلمها وليس سواها: سرداً يعرَف بها، أم أن هناك ما يصعد بمفهوم السرد، ويُطلَب منه الإدلاء بشهادته ، حول الذي تشدد عليه، وهي في أغلبية أمثلتها " تمرجع " إن جاز التعبير، أي تسمّي مراجعها دعماً لها، عبر كتّاب ذكور، مهما عبَّروا عن حضور التعادلية الجنسية داخلهم، يبقون ذكوراً، ودون إخفاء نبرة الذكورية !

لننطلق من عبارة مستلفة من غ. غ. ماركيز الراوئي الكولومبي الشهير، وهي عنوان لسيرته الذاتية " عشت لأروي "، وتشكل ما يشبه التعويذة المتكررة لديها، بدءاً من الفصل الأول والذي عنونته هكذا: خلقت لأروي:

ولدت لأروي. ص 41.

ولدتُ امرأة لأروي حكايات النساء. ص 51 .

أعود إلى منابعي الأولى، حيث القرية التي أدعوها بماكوندو الشرق، لأتكىء على شعاري الجديد في الحياة: خُلقت لأروي .

من " عشت لأروي " لماركيز، وجدت أن دوري كراوية، سبق حياتي، وأنني " خلقت لأروي " ، لهذا تدثرتُ بالرواية من جديد، هربت من جحيم الحرب لأوري، بوصفي امرأة..ص98 .

وما يعزز هذا التصور النفسي لديها:

المرأة إذن هي سيدة السرد. ص 99

النساء حكاءات، وإن الحكاية أصلها المرأة. ص 104.

طبعاً ما عاشه ماركيز، وما رواه، في إثر ما عرِف به روائياً وقصصياً، غير الذي عاشته الكاتبة وما روته بالمقابل، في إثر ما تعرِف به روائياً، بصورة خاصة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن مقاربة هذه العبارة بأبعادها المختلفة، حيث ماركيز أحد رموز الواقعية السحرية للرواية الأميركية اللاتينية ؟ في الوقت الذي سعت منذ البداية، كما هو مقدَّر إلى الدفع بالمرأة، ومن خلال سيرتها الأدبية، لأن تتصدر الواجهة مزاحمة نظيرها الرجل، وأكثر من ذلك، نازعة منه هذه المأثرة ذات التاريخ الطويل جداً: السرد، والذي من المستحيل بمكان تاريخياً، تحقيق مثل هذه الطفرة ، وبمثل هذه السهولة المتصوَّرة، وأنّى نظرنا نجد ظلاً للرجل : الذكر، وحضوراً لذكورته قولاً وفعلاً، ولو بتباين من جهة إلى أخرى ؟

وما يستحق التذكير به أيضاً، وقد استعارت من ماركيز الاسم الخيالي في روايته" مائة عام من العزلة " لتلك القرية " ماكوندو "( هل خلقتُ في تلك القرية، لأحمل ماكوندو الشمال السوري، من نهر عفرين إلى نهر السين، فأربط العالم ببعضه وأقول إن السرد هو صلة القرابة الأقوى بين البشر، أم أعيش خرافتي الشخصية، وأنا أنهزم أمام الواقع، وألوذ بالخيال ؟ .ص 15 ) .

هذا الشعور النفسي الذي تمتلىء به انتشاءً، لا يخفى على قارئها، وهي تجد في الكتابة انعطافة قيمية نوعية، يكون الآتي هو المنطوق والناطق باسمها، كما نقرأ في بداية روايتها " الراويات- دار التنوير، بيروت، 2014 ":

أعيش حياتين، حياة الواقع اليومية، بنمطيتها واحتياجاتها، وحياة الكتابة غير المتحققة، كما لو أنني آلة كاتبة، أو كيبور، يقوم بتدوين العالم الداخلي.

ثم " عشت لأروي " يقول ماركيز معبّراً عن كثافة عيش الروائي، المتلخصة في الروائي.ص7 .

هنا، يمكنني القول، عن أنني في غاية التأكيد على أن الذي حققته الروائية مها حسن، روائياً، وجِهة التمثيل الأقصوي للذات، بنسبها الجندري، لا يستهان به، ومعترَف به كذلك، وبشهادة من لهم يد طولى، من " الرجال " في هذا المجال، وأن قدرتها على البناء الروائي فنياً، وتلك الصدمة " الكهربائية الجندرية " التي تمثّلها في أسلوب كتابتها، وما أفصحت عنه، من رؤية تفكير ونقد وانطباع كذلك في " أحدهم يسكن رأسي " يستحيل تجاهل وزنها النوعي جمالياً، سوى أن المضي بهذا التصور، وضمن خطاطة نفسية، تحت وطأة الشعور المتعوي الداخلي بما كسبته يمينها الروائية، يستوقفنا قراء ومتفاعلين مع المسطور باسمها، وجانب الربط بين المأثور الروائي، والمطروح سيرياً، والتنوع في المشاهدات، وهي تستدعي أسماء كتاب أكثر مما تستدعي أسماء كاتبات، تعزيزاً لشعورها، ولوعي مسجَّل باسمها، وقد حلّت في أوربا " في باريس " تحديداً، إشكالي في الصميم، وفي سياق التقابل بين العبارة والأخرى .

ربما هكذا أراها هكذا، أي هذه الغزالة " واسمها " مها : غزالة " وسط غابة متنقلة ومتصدرة الوسط المجتمعي من الذئاب، الذين يستحيل تجاهل حساباتهم الذكورية معها بيسر.

إنما إلى أي درجة تكون الكاتب قريبة من ذاتها، وقادرة على مصارحة قارئها بما تعيشه حقاً في داخلها، أي ما إذا كانت تمتلك إرادة قول الحقيقة الممثّلة لذاتها، بصفتها أنثى، وليس هناك ما يصدّها أو يردّها حين تبادر إلى الحديث عن هواجسها ومشاعرها دون تردد، كما هو المناخ العام لرواياتها التي تسمّيها " خارج أعراف العشيرة "، وما إذا كانت في ضوء ذلك، وهي تنسّب نفسها إلى المجتمع الأوربي- الفرنسي، وقد تزوجت فرنسياً، أن تعبّر عما هو معزّز لشعورها النفسي جسدياً، على الصعيد الإيروتيكي، عن تجربة جنسية، على سبيل المثال، وما يجعلها خارج سياق ( طبيعة المجتمعات الشرقية التي تتواجد فيها المرأة،" حيث " تأبى على المرأة أن تبوح وتجاهر بسيرتها مثل الكاتبات الغربيات اللاتي وصلت اعترافاتهن إلى النزوات الجنسية، وغيرها من مواضع تستهجنها العقلية الشرقية وأيضاً ترفضها.)، تبعاً لما يذهب إليه ممدوح فراج النابي، في كتابه : السيرة الذاتية " قراءة في إبداع المرأة، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة،2008، ص 127. وهو ما يسهل تبينه في كتاب مها حسن، أي التكتم على جسدها كثيراً.

وأنا أتحدث عن طغيان الزئبق الشهرياري، واحتوائه للسلطة التي تنسبها المرأة " الشهرزادية " إلى نفسها مؤممة على حياتها، ولها اعتبارها المغاير، كما تعرضت لذلك في كتابي : زئبق شهريار" جمالية الجسد المحظور في الرواية النسوية العربية، دار الحوار، اللاذقية، 2012، حيث ( يحيلنا زئبق شهريار على الصعيد الجمالي، إلى المشهد المركَّب جسدياً، وكيف يجري التعرض له وصفاً أو تشخيصاً أو تحويلاً لكينونته في سياق علاقة معينة، حوارية: اثنينية أو أكثر، حيث الروائية هنا، في معلمها الأنثوي المحصور في الزمن السالف، مسكونة برهبة الذكَر التليد وهيبته، ترى" شهرزاد " ما تريد أن تراه، وتثير ما لا تريد أن تراه..ص 15 ).

تتحرك تكتيكاً وهي محكومة لغةً وإنشاء قول، وانبناء علاقات، وتسخين جسد، استراتيجيةً .

كتاب " أحد يسكن رأسي " يشير إلى الجائز تثبيته اسماً وموقعاً: رجل لا يغفَل عنه، ذكرُ، لا يمكن تنحيته جانباً على وقع المدشَّن تخيلياً، حيث الواقع فارضٌ سلطته، وهي حين تقول في بداية " الراويات " تقريباً، ما تقوم به، ورهانها على الكتابة( أسرق هذا العالم، كما كان جان باتيست غرونوي يسرق رائحة أجساد النساء ليصنع عطره، أقتل العالم الخارجي، لأعيد خلقه إبداعياً، في عالم يكتب له الخلود، حيث مدام بوفاري صارت أهم من فلوبير..ص 8 ). إنما تبقي الرجل: الذكر ماثلاً أمام أنظارنا، جهة الأمثلة، ليكون الأصل هو، وما يليه يشير إليها تمثيلاً مقتبساً .

أي ما يشغل خيالها نفسه، وليس نفسها ذات العلاقة المندغمة بالواقع الذي تهيبته كثيراً .

الكتابة أنثى صانعها ذكر

لا أريد تحويراً في العبارة التي لم تدخر الكاتبة جهداً نوعياً، في تلوينها، لجعل الكتابة، كتابتها بالذات، مؤممة باسمها، وتتكلم الأنثى، كما هي الأنثى وكما ترى صورتها في مرآة ذاتها الفعلية، بمقدار ما تسائل الذكَر، ومطالبته بتسديد ديون تاريخية أنثوية في ذمته، وهي في تراكماتها، إنما ما يمكن النظر فيه، بعيداً عما خُيلائي، وحصر المأثور الكتابي في ذات لا يُعمَّم جانبها انفعالاً، أو يُراد لها أن تكون تصريحاً يؤخَذ به، يُنعى فيه التاريخ الطويل الموقَّع باسم الذكور.

فالمجتمع الذي ننتسب إليه، في أكثر ظواهره تعزيزاً لمكانة المرأة ، لا يغيّب بؤس مكانتها، حتى في المجتمع الذي تفتخر الكاتبة بالانتساب إليها، وتزوجت فرنسياً بالمقابل:

( النساء الفرنسيات هن اللواتي مددن الحبل السرّي بيني وبين نساء سوريا ( العربيات والكرديات )..ص56. النساء الفرنسيات، وباريس المؤنثة، أعادتني إلى أنوثتي... تعرفت إلى ذاتي المؤنثة في باريس..ص57 .).

كما لو أن شهادتها هذه، وليس " تحقيقها الجنائي " يؤخَذ بها، ويُفتح لها محضر ضبط فرنسي. كما لو أن النساء الفرنسيات مميّزات بتلك العلامة الفارقة التي تشير إليها الكاتبة، متجاهلة، أو متناسية تلك الصرخات المختلفة، والاحتجاجات التي تعرَف بها النساء هناك ضداً على العنف الذكوري( أحيل الكاتبة والقارىء هنا، إلى كتاب بيار بورديو: الهيمنة الذكورية،الترجمة العربية، المنظمة العربية للترجمة، 2009، بدءاً من التمهيد، ص 15، وما بعد ).

طبعاً، بالنسبة إلى عالم اجتماع ذي مكانة معلومة، مثل بورديو، لا يطعَن في شهادته، وإن كانت قابلة للنقاش، وأن التذكير به، هو من باب إضاءة المعتم في القول، من جهة، والمستدعى النظر فيه، على صعيد إرادة القول رغبياً، وليس معاينة دقيقة للواقع، وهو في غاية التنوع، وكثافة الجاري فيه، من جهة أخرى .

هنا، يمكن البدء بما استهلتْ به كتابَها، بالنسبة لها ككاتبة، وما تعنيه الكاتبة في مجتمع يكون الكاتب هو المشار إليه إجمالاً (طالبة تمريض تستغرب عملها وهو أنها كاتبة " ص 7 "ثم " ولكن كيف: هي ابنتك أنت، امرأة عادية.. كيف صارت كاتبة !. ص 8 " ).

جانب الاستغراب يتأتى من خلال النظر إلى المجتمع بوصفه مجتمع ذكور، وليس لأن علامة النفي قائمة على عدم اعتراف دون وجود ما يسوّغ لذلك نفسياً. إنما لأن واقعاً له تاريخه يشهد على حالة من هذا النوع، وما تكونه المرأة كأنثى، والأنثى كقيمة في مجتمع كهذا .

وما تتحمس له، ما يمكن اعتباره لزوم ما يلزم للمراد تحقيقه، من جهتها، وإن كانت في مجمل إحالاتها إلى كيفية التحلّي بالكتابة النوعية، وأخلاقية الكتابة النوعية، ومن يمكن أن يكون المشدّد على مصداقية واقعة قابلة للتحقيق، حيث المخاطب يكون ذكراً، والمشار إليه هو نفسه، وليس ما يدعم مقول قولها، في أن تكون المرأة هي المخاطبة، وما في ذلك من إجراء مسح لغوي أنثوي، كما في مثل هذه التعابير، جهة ما يمكن فعله، وما ستفعله بغية الارتقاء إلى مستوى الكاتبة:

( لتكتب، عليك أن تكون أنت، ولكي تكون أنت، عليك معرفة ذاتك

في هذا الكتاب سأحاول الكشف عن السّحر.. عن وصفات الكتابة.

لكل كاتب في العالم وصفته الخاصة، حين يعثر عليها يبدأ طريق الجلجلة، طريق التدون.

أما أنا فإن وصفتي البسيطة هي أنني ولدتُ كاتبة . ص 11 .) .

إنما دون أن ننسى أنها " ولدت كاتبة " ولها موقعها، حين انتقلت إلى " الغرب " وتم تعميدها هناك، إن جاز التوصيف، ووتلمست في زوج فرنسي مصدر إشهار للأنثى الفاعلة داخلها.

وربما كان في مستطاع أيّ كان الاعتراض على مناقشة كهذه، لأن هناك ما هو متداول بمثل هذه الطريقة. سوى أن الذي يستحق النظر فيه، هو ما يضعِف شهادة الكاتبة واقعاً بالذات، عندما يأتي أي تذكير بالسرد، وكيف ينبني السرد حدثاً، والحدث في عبارات، وكيف ينكسر السرد، أو لا يُهتدى إليه أحياناً، جرّاء عسف المتغيَّر أو المتحوّل، ولا يكون هو نفسه، يكون الذكر اسماً وفعلاً حاضراً. كما هو شأن رواياتها كذلك، وليس في مقدورها أو سواها نسف هذا المتَّفق عليه منذ عصور، إلا في حالات نادرة، أي حيث السرد في مجمله يأتي في نسجه بلغة الذكر.

وهنا، يمكن التوقف، لبعض الوقت،حيث يشار إلى حق الكاتبة في أن تسمّي في واقعها ما عانت منه، أو ما يصدمها فيه، محولة إياه إلى مشهديات سردية تحمل بصمتها، هي لعبتها التخيلية، سوى أن النظر في الذي أسهمت فيه، وقد فارقت روائيها المضمر، لتكون هي نفسها، والكلام يعنيها حرفياً، يكون مختلفاً مبنى ومعنىً.

حين نقرأ في الفصل الأول : خلقت لأروي، وما في ذلك من تعبير تقريري ، وليس منطلقاً من مفهوم حسابي، أو هندسي يراعي كثافة الواقع وحدود علاقاتاته وتفاعلاتها الاجتماعية:

( ربما مهدت ِ البيئة التي ولدت فيها، لأجدني محاطة بالخيال، لعالمي السردي لاحقاً..

لا أعرف بالضبط متى تشكلت هويتي الكتابية، بل بدقة: مصيري الروائي.ص14 .

وعن قريتها العفرينية " ماتنلي ": هل خلقت في تلك القرية، لأحمل ماكوندو الشمال السوري، من نهر عفرين إلى نهر السين . ص 15 .

وفي بيئة فقيرة، في عائلة فقيرة ومكافحة، الأم أمية، الأب كذلك ( بعد سبع سنوات عجاف من زواجها من نابو، أصبحت أمينة أمي، وصار نابو إله الكتابة كما سأترجم اسمه بعد قرابة أربعين عاماً على ولادتي أبي. ص17 ).

عالم الحكايات والقصص: ( وهكذا ولدتُ في بيت مسكون بالقصص الخرافية، والخوف وأصوات الجان التي تنادي باسمي في كل ليلة ..ص18 )

...إلخ .

لكن هذا الحديث مقارنة بالواقع الذي نسَّبت نفسه إليه فرنسياً، حديث غير مجد ٍ، مقارنة، بما يتطلب الانتساب هذا من انفتاح آخر، واعتراف أكثر شفافية، وتحريراً للجسد من مكبوتاته. وهي بعيدة عن تلك النساء اللواتي يكتبن عن عالمهن، وعن جسدها ببصيرة أكثر جرأة. كما هو الممكن تبينه في كتاب ماري إيجلتون : نظرية الأدب النسوي، ترجمة : عدنان حسن- رنا بشور، دار الحوار، اللاذقية،ط1، 2016، ولا أدري ما إذا كانت الكاتب قد اطلعت عليه أم لا، فثمة تداخلات كثيرة، بين ما تقوله عن نفسها، وعن طبيعة الكتابة المطلوبة وهي تحمل بصمتها، كما في حال الكاتبة الشهيرة هيلين سيكسوس، وهي تقول شهادتها في الكتاب( سأتكلم حول كتابات النساء: حول ما الذي ستفعله. يجب على المرأة أن تكتب ذاتها: يجب أن تكتب حول النساء وأن تجلب النساء إلى الكتابة، التي أُبعدن عنها بعنف كما أبعدن أجسادهن- للأسباب نفسها، بالقانون نفسه، بنفس القانون القاتل...أكتب هنا كامرأة، إلىالنساء. عندما أقول " نساء " فـ " أنا " أتكلم عن امرأة في كفاحها الحتمي ضد الرجل التقليدي، وعن ذات امرأة كونية يجب أن تجلب النساء إلى حواسهن وإلى معناهن في التاريخ ...ص488 .).

شهادات كاتبات مقتدرات لها وزنها، تضيء الكثير مما أفصحت عنه مها حسن، وتؤطر الكثير مما عبَّرت به عنه شعورياً وذهنياً، وما يبقيها في " الخلف " لحظة المقارنة بينهما .

نعم، يمكن الحديث عنها بأنها عاكست اتجاه الريح، متمردة، ولو تدريجياً، لتشهد انقلاباً على وضعها حين حلت في عالم يسمح بذلك، جهة الإقامة: فرنسا، والزواج من فرنسي بالذات، وفي دمها مزيج من دم كردي، عربي، تركي، وما شكّل ذلك بالنسبة لها إثراء، وأن كانت تجد صعوبة في التحدث بالكردية، كما تقول، ولكنها تمكنت من أن تشق طريقها، وسط مجتمع ذكوري يتهددها، بمقدار ما كان يحفّز قواها الكامنة لأن تزداد إصراراً على التحول النوعي، وتعيش صراعاً متعدد المستويات: فردي- اجتماعي، جندري، وأثني: كردي- عربي- وفرنسي.

إنها تريد أن يكون " رأسها " حاملاً المجتمع الذي تريده، والأب هو المحفّز:

( كان أبي ينفرد بالسرد، وكنت جمهوره، وحين كنت أسرد له أو للآخرين، كنت أفعل كما يفعل، أي أسير على خطاه... لكن عالم الكتاب فرَّق بيني وبين أبي. ص 25 .) .

هذا الأب سيبقى ماثلاً أمامها، وفي واعيتها بالمقابل، بمفهومه الاجتماعي والنفسي.

صنع مني أبي الكائن الند، وحين دخلت الثقافة بيننا، واكتشفت وأنا أقرأ وأنضج، بأنه أقل مني فكرياً، ودخلت مرحلة ، تلك التي يمكن وصفها بصراع الأجيال، أو الرغبة في إثبات ذاتي عبر انفصالي عنه، بحثت عن آباء آخرين ، وانتميت إلى سارتر. ص 55 ."

هل يعني هذا أن زواجها من فرنسي، يقابل علاقة الصداقة بين دي بوفوار وسارتر ؟ وبالمقابل، أليس الاحتماء بفرنسي، والزواج منه، اعترافاً بسلطة الرجل ونفاذ أثره أيضاً ؟

حين تقول(انتحرت فرجينيا وولف الكاتبة، ولم تنتحر ديبوفوار، لأن ما ساعدها على النجاة هو علاقتها بالرجل الرديف، أي سارتر الذي كانت تشعر معه بقوة هذه الشراكة. ص 106 .).

هل كان الطريق إلى الانتحار، في انتظارها، لو أنها بقيت حيث " جلاوزة " الأعراف حولها في مجتمعها، أو يحصون أنفاسها هنا وهناك، وبدءاً من أبيها بالذات .

مها حسن تحاول الالتفاف على الموضوع، والقيام بنوع من المراوغة، لتأكيد فكرتها، وقدرتها على نفي صورتها النمطية، كامرأة شرقية، لتكون امرأة، بكل معنى الكلمة، وتذكّر بأولئك الكتاب الذين في مقدورهم املاء فراغات تترى في عالمها النفسي، كما في حال كافكا، الذي تسهب، إلى حد ما في كيل المديح له ( أحب كافكا إلى درجة أنني أنسى أنه إنسان ميت. ص134.).

ولست ببعيد عن الجانب الدلالي أو الرمزي لعبارة ( أعتقد أن البذرة المهمة التي كبرتْ بداخلي هي بذرة كافكا. كافكا أثَّر فيَّ لأني شعرت بأنني أتقاسم معه الكثير من الأشياء ، وخاصة علاقته بوالده.ص132) .

أعني بذلك " الإيداع الجنسي " المجازي، إن جاز لتوصيف. وهو ما يقلّل من القيمة الدلالية لما تعتمده الكاتب من تعابير تعنيها، وهي تحيلها إلى الخارج أمثولةً، وما في ذلك من تحوير للمعنى، أو تجيير للقيمة الأثرية العائلية الطابع للموسوم، حيث المثال خارج سياقه الثقافي، بالنسبة إلى كافكا وعلاقته بأبيه، لحظة ربط هذه العلاقة بعموم كتاباته، في عالمه الكابوسي، كما في رواية" التحولات/ المسخ ) والتمثيل الاغترابي فيها( ينظَر بحثي: الاغتراب الكافكاوي، ورواية المسخ نموذجاً، مجلة عالم الفكر الكويتية، ع2، 1984 )، حيث كافكا يواجه أباه ويرد خصاءه، بمقدار ما يشكل عنصراً مندغماً في مجتمع تشوهت فيه قيمه، أو علاقاته الاجتماعية .

نعم، يمكن التفكير في كافكا أدبياً وثقافياً واجتماعياً، ولكن عالمه مغاير، كما نوَّهت، وهو في انتمائه إلى مجتمع شديد الاختلاف، حتى جهة الديانة " يهوديته " وشعوره بالاغتراب " هل تذكّرنا مها حسن بأنها امتداد له، رغم الاختلاف الجندري وموقعه الاجتماعي والثقافي، وكونها كردية، أو تحمل في شريانها دماً كردياً ؟ "

قراءة كافكا، وإن أمكن الربط بصورة ما بين ما تراه فيه مها حسن، وتراه في نفسها، كانتماء لمجتمع متخلف، لا يخفي كابوسيته، لكن قراءة كافكا تمضي به بعيداً عنها، حتى وهي تشير إلى قراءة كل من دولوز- غواتاري له، في تمثيله لـ " أدب ثانوي/ أقلّي "، ومن خلال القاسم المشترك الذي تراهن عليه الكاتبة كثيراً " رسالة إلى الأب " لكافكا، وقسوة المعترَف من قبله لأبيه، وخاصية الإدانة له، رغم أن هذه خاصية لا تستثنيه هو نفسه، حيث نقرأ مثلاً، ما أفصح عنه مؤلفا ": كافكا من أجل أدب أقلي، ترجمة: حسين عجة، دار سطور، بغداد،2018. الفصل الثاني: سمنة أوديب المفرطة، ص 23. حول رسالة إلى أب( تكمن أهمية الرسالة في نوع من الانزلاق: يمر كافكا من أوديب كلاسيكي من نوع العصاب، حيث يصبح الأب المحبوب مكروهاً، مُتهماً، ويُشهر به كمذنب، إلى أوديب أكثر انحرافاً يصب في فرضية براءة الأب، وفي " كآبة " مشتركة بين الأب والابن، وذلك من أجل فسح المجال أمام اتهام مطلق، وأكبر قوة..ص 26 .) .

هذا الـ" أوديب " المعبّر عن نشأة ثقافة تأسيسية لبنيان عائلي غاربي، وبثقافة خاصة به، يصعب إيجاد نظير له في المجتمع الذي أبصرت فيه الكاتبة النور، وهي أنثى هنا بالمقابل !

فهل مها حسن تعاني عصاباً بالتوازي مع عصاب مسمى في شخص كافكا؟ وفي الوقت الذي نعلم أن المسافة الفاصلة: جغرافياً، واجتماعياً وثقافياً هائلة بينهما، وقد استقرت في فرنسا؟ أم تراها تستبقي الأب، رمزاً، وإسقاطاً معمماً على مجتمع ذكوري، يفقِد المقولة المطروحة جدواها ؟

وأتوقف ، ولو قليلاً، عند مثال ثالث هنا، جهة التأثر، وانحراف مقصوده، وأعني به الناقد والكاتب المغربي المعروف عبدالفتاح كيليطو، والتي لا تخفي إعجابها به ( هذا الرجل الذي جمع التراث العربي مع الفكر الغربي، وقدَّم وصفات ذكية ورشيقة ومرنة وعميقة...ص132).

من خلال متابعتي للباحث والكاتب والروائي والقاص المغربي كيليطو( على الأقل كتابي عنه: أسئلة التأويل، دارالحوار، اللاذقية،2015)، لا يظهر على كيليطو أنه يتجاوب مع نداء الجسد المنجرح من الداخل لمها حسن، ليس مكابرة، وإنما لأن الذي يعرَف به موقعاً ورؤية إلى العالم، يكاد يكون على النقيض مما تذهب إليه الكاتبة، وهي هنا مأخوذة بأسلوب كيليطو، وموقفه من الترجمة، كما في كتابه " لن تتكلم لغتي " ( ينظر في العمل المذكور، ضمن الأعمال، الجزء الأول، جدل اللغات، دار توبقال، الدار البيضاء،ط2، 2018،ص 116- 190 )، أولأ، لأن كيليطو عرِف بالفرنسية، ولا زال أكثر مما يعرَف بالعربية كقيمة، ثانياً، أن كيليطو، لا يخفي تأثره الكبير بالمنهجيات الغربية: الفرنسية خصوصاً، واستلافها منها ومن سواها، ثالثاً، وهو الأهم، يسعى في مجمل كتاباته، منح المنتمي إلى التراث العربي- الإسلامي قيمة جمالية، وإنسانية، أكثر من تلك القائمة في طيات المقابل: الأوربي: الفرنسي هنا، والكاتبة تنظر عكس ذلك إلى الجاري في مجتمعها، ناحية التخلف على أصعدة متنوعة . لا بل إن أعمالها انبت على هذا الأساس الرافض لهذا المجتمع، كما في صدمتها للمحيطين بها، واتهامها بأنها ككاتبة إيروتيكية . وتخوفها مما يجري في محيطها، وهي تهمة اُستهلِكت كثيراً، ليس لأنها فقدت قيمتها، وإنما لأن هناك ما يشبه الأرشيف لهذه النوعية من الكتابات، وثمة حاجة إلى الانتقال إلى عتبة رؤية أخرى للتركيز على نقاط أخرى تعمّق في هذا المفهوم، وفي عالم اليوم تحديداً .

حروف تتطلب نقاطاً

لا تخفي مها حسن التي لا تنقصها الجرأة في جوانب مختلف من حياتها وككاتبة، من أن تسمي ما هو موجود، كما هو، تعرية لسلبياته بطفحها الذكوري، وما كان يخيفها واقعاً، وكان هذا الخوف من جهة أخرى مصدر قوة أو تحفيزاً لقواها النفسية لأن تقول " لا " على طريقتها. وعبر رواياتها بالذات، وهي التي تمثّل شهادات قائمة على الصراع الذي كان يدور داخلاً وخارجاً.

وبدءاص مما تقوله عن روايتهاالأولى :

( روايتها الأولى " اللامتناهي ": اللامتناهي كان يحمل بذور توقي إلى التخلص من الهوية، بمعنى الانتماء الجغرافي، اللغوي، الجندري، النوع الأدبي. ص 29 .).

وما يضيء هذه العلاقة الشخصية والنفسية، وبتعابيرها:

في سؤال: كيف كتبت روايتي الأولى ؟

حيث تقول: أشعر أحياناً كأنني معارة، وثمة كائنات تعبر جسدي، لتستخدمه كجسر، لتحقق ظهورها. ص 38 .

وتالياً: لا أعرف اليوم، بعد ستة وعشرين عاماً بدقة، على صدور الكتاب " اللامتناهي " إلى أي حد تتوازى كلمة اللامتناهي، من كلمة اللامنتمي لكولن ولسون الذي كنت أقرأه بنهم، في فترة قراءاتي المبكرة التي خصصتها دون اختيار منّي للفلسفة . ص 40 .

وهي نقطة تأريخية تظهِر مفهوم الكتاب الأول، الصدمة الأولى للحياة ومعاينتها من خلاله.

كما هو المأثور لديها في متابعة مسحية وشفاهية، أي ملتقطة الأخبار من الأفواه، وسبكها في قالب روائي، كما ورد ذلك في مستهل الرواية" دار سرد، دمشق، ط1، 2019 "، عن كيفية بناء الرواية، اعتماداً على ( ذكريات أدهم " بن ورقة " الشفوية، وكتاباته التحريرية، وبعض المعلومات التي قالتها عنه نساؤه ..) تعرية لمجتمعها، وإبراز مؤثرات التخلف فيه.

وما يلي تالياً جهة روايتها : تراتيل العدم، كما تقول:

رفضت الرقابة في سوريا روايتها: تراتيل العدم ، وقد أصابها الإحباط. ص 43 .

وما يسهم في التنوير التاريخي والاجتماعي لحظة ربط ذلك بالنظر إلى نهر السين من على جسر ميرابو، حيث " تشمخ " في الذاكرة قصيدة الشاعر أبولينير:

ما تخيلته على جسر ميرابو فوق نهر السين، وقد تذكرت قصيدة بهذا الاسم لأبولينير. ص45.

كنا أشعر بالغربة، فأقف على الجسر، لأشعر بروح أبولينير...ص47 .

وقد جاء التحول الانعطافي، مع رياض الريس:

بطباعة : تراتيل العدم: فوجئت بشدة حين تلقيت رد الدار مع العقد. ص 48 .

وما كتب من مقالات تترى عنها، ص 49-51.

ثم ما يعزز شعورها وثقتها بنفسها، وقد اتسعت دائرة علاقاتها : ولدتُ امرأة لأروي حكايات النساء: متجولة بثقة في دار رياض الريس الذي فتح لي أبواب داره، وآمن بي قبل سنوات من نشره لروايتي الأولى لديه، أرسلت له روايتي الثانية، وهي أول رواية أكتبها في باريس، دون أن أتخيل أن هذه الكتابة التي حدثت وهي مضفورة بالخوف، ستضعني في قلب الضوء..ص 52 .

من حقها أن تعبّر عن فرحها، وعن الفرج الذي بشَّرها بأن انعطافاً اجتماعياً وأدبياً في انتظارها، وهي تعلِمنا بهذا الجانب من خلال العلاقة مع رياض الريس، وكيف شكّل لها عالماً واسعاً من العلاقات، إلى جانب طبيعة الدار، وانفتاحها على العالم الخارجي، كما كانت صلتي به، والقيمة الاعتبارية المعطاة للكتاب الذي يطبعه الريس ونوعية الدعاية له أيضاً، ومعرفتي له عن قرب طبعاً " طبع لي أحد عشر كتاباً، بدءاً من كتابي: الجنس في القرآن، لندن، 1994 ".

مها حسن استثمرت بيئتها الاجتماعية والطبيعية كثيراً، حتى جهة أسماء الأشخاص الذين شغلوا روايتها هذه أو تلك، كما في هذا المقطع من " تراتيل العدم-2009 "، وأرواحيته:

( كلما تقدَّم خطيب لأرض، كانت تنظر في عينيه، فتجد صورتها مطبوعة فيهما، وانتظرت دوماً الرجل الذي لا تعثر على صورتها في عينيه، فتعرف أنه لم يقدّر لها سلفاً، ولم تُسكنها الأقدار في عينيه، كانت تريد زوجاً لم يختره لها أحد، لا الطبيعة ولا الزمن ولا القدر، ولا كتاب الراويات، إلى أن جاء حِرث اللامبالي، الذي أحب حيواناته، وانطبعت في عيونه صورها المتعددة، من أكباش وخيول وضباع، وحين أدركت أرض، أنه ليس رجلاً محباً، أرادته، فهي مثلي، لا تؤمن بالحب، إذ يقيّد المحب حبيبه، ويحد من إبداعه، وحريته. ص 45 .) .

وحتى بالنسبة إلى رواية " بنات البراري- منشورات الريس " كوكب " بيروت، 2011 " وإظهار ما يعبّر عن هذا العنف، انطلاقاً من مروي( لقد ولدتُ في الدم. أول ما رأيته وأحسسته هو الدم. دم في كل مكان، يغزو المكان. أول صوت سمعته، هو صرخة الخوف، صرخة منعتني من البكاء أو الصراخ. صرخة أخافتني. فولدت بصمت غير لائق بطفل حديث الولادة، طفل يدخل الحياة دون صوت. ص 12 ). وما في هذا المشهد من هدر المعنى، عبر الإسهاب في الوصف تعبيراً عن ذاكرة لا تخفي شغفها المرضي بالأوصاف في شرح لشرح أحياناً...

حيث مشاهد العنف المعبّرة عن مدى التفسخ في القيم المجتمعية، واستحالة العيش فيه .

وما يعود بنا إلى السخونة القائمة في مقام الثنائيات كذلكمجدداً، لمكاشفة نوع الداء فيها:

( بين حياتي الثابتة، الواقعية، في مدينة حلب التي ولدت فيها، وأقمت فيها، وذهبت فيها إلى المدرسة، وتعلمت القراءة والكتابة، وحياتي الطارئة، أو السياحية في القرية التي انحدر منها أبي وأمي، ورضعت فيها الخيال، عشت هذه الثنائيات القاتلة: هل أنا ابنة المدينة التي تكمن جذورها في الريف أو ابنة الريف التي عاشت حياة مسلوبة في المدينة . ؟ ص 32 .) .

وستواصل أسئلتها في هذا المضمار: ابنة من وماذا تكون، وحفيدة من تكون، وقريبة أية صبية تكون..ليكون كل ذلك مادة تشتغل عليها في روايتها" اللامتناهي "، لتبقى الثنائية في إثرها، وهي تتخوف منها( أن تولد وتعيش محاطاً بالثنائيات، وأن ترفض الخضوع لإحداها...يعني ألا يرضى عنك الجميع..ص 34 .)

وبعدها كذلك( من هنا طُردتُ من نعيم الطفولة في القرية، حين نظرتْ إلي زهرة، وهي تحكم علي بالخيانة العظمى، لأنني أقرأ لسارتر البورجوازي. من هنا سيعتبرني بعض الكرد خارجة عن القبيلة، لأنني أكتب مقالات ونصوصاً باللغة العربية، وأجهل الكتابة باللغة الكردية... من هنا سيعتبرني بعض العرب دخيلة على النص العربي، فأنا كردية الدم. ص 35 .).

وما تشكّله الأم من مكانة كبيرة في حياة كل منا، والكاتبة خصوصاً، وفي مجتمع كالمجتمع السوري، حيث جو الحرب، ومناخ الرعب، والحصاد اليومي للضحايا، والصراعات المختلفة.

(ماتت أمي بعد عودتها إلى حلب بأسابيع، حين سقطت قذيفة على بيتنا ، وحولته إلى أنقاض. ص 126. )

هنا، لا تخفي مها حسن وطأة الأعراف الاجتماعية، ودور الصورة النمطية السلبية التي تشكل علامات فارقة للذاكرة الجممعية وهي تحيل الفرد إليه، أو تنال منه، إن خرج عن طاعتها . وفي الوقت نفسه، فإنها جديرة بأن ينظَر في عالمها الروائي ونوعية إبداعها الفعلي في بنائه، وعلى أنه عالمها، بأكثر من معنى، سوى أن كتابتها عما أنجزته، أو تحقق باسمها، محل مناقشة، وفي الوقت نفسه، يضعها في مواجهة مساءلات بصدد خاصية مركزية تمحوِر أعمالها دون غيرها كثيراً، وما في هذا التصور من عدم تصديق لما قامت به، ويجرى الاهتمام به بشكل لافت .

علامات فارقة

كما قلت، ثمة تركيز مكثف على ما قامت به مها حسن، بوصفه المنجز الفريد من نوعه والمتوقف عليها وليس سواها. حيث تأتي على ذكر الرجال أكثر من النساء " فرجينيا وولف تكررت عندها وسيمون دي بوفوار" إنما كان يفترَض عليها ألا تنغلق على نفسها من باب الشغف المرآوي بالذات، وعلامة النرجسية في بناء الأوصاف وسرد " المغامرات " في لقاءات ومناسبات شتى، بينما سبقتها نساء، وبرزن في ظروف غاية في الصعوبة، وكابدن كثيراً من جبروت الذكورة، وأكثر من ذلك عرِفن من خلال مجتمعاتهن، ومن الداخل، كما في حال: ليلى بعلبكي: الآلهة الممسوخة " 1960 "- غادة السمان، ليلة المليار " ص 1986 "- علوية صبح: مريم الحكايا " 2002"-أحلام مستغانمي : ذاكرة الجسد " 1993 "-نجوى بركات: يا سلام " 1999 "-هدى بركات : سيدي وحبيبي " 2004- عالية ممدوح: التشهي " 2007 " ...إلخ.

نعم، ثمة مسعى لاستقطاب الأضواء لتكون هي في الواجهة، وما ينطوي عليه هذا المسعى من نكران جميل من سبقنها ممن ذكرت وسواهن، وهنا بالعشرات، كما أتيت على ذكرهن في " كما طالعت ذلك في كتابي: زئبق شهريار "، وفي صفحات تترى، وتناولي لهن جندرياً.

ذلك ما يمكن تبينه من خلال بنية الخطاب لديها، وهي لا تنفك تراوح ما بين التعبير عن العالم المتشظي وصدمتها به، ومواجهتها له بالكتابة" الروائية " والإشارة إلى الجهات التي تحتفي بها، وما يدخل في نطاق الأقرب إلى التنظير بالنسبة للكتابة، وما تحقق على يديها كتابةً .

الكتاب الشاهد، والكتابة :الطريق الماراتوني

ثمة جرأة، كما قلتُ، لا تخفى لدى مها حسن وهي تتحدث عن مجتمع فسيفسائي: كردي- عربي- تركي، وعما يخص كرديتها، وإنما أيضاً ما يجري تركيزه على المجتمع في عمومه.

وما يجعلها في مواجهة أوجه التخلف القائمة، كما نقرأ في حوار معها، وموقع النساء فيه:

("خُلقت لأروي"، هذه العبارة التي بدأت بها روايتي الأخيرة (الراويات)، من هنا تتبدى أهمية الكتابة بالنسبة لي، فالعيش بالنسبة لي هو الكتابة، تماما كما قلت في السطر الأول من الرواية: أعيش حياتين.. ووصفت نفسي بالآلة الكاتبة. أعتقد أن الكتابة تمنح المرء حياة إضافية، ربما هي قدر أيضا.

تكتبين عن الوطن والعالم العربي وأنت بعيدة عنهما، ونشعر في كتاباتك السردية بإحساس ربما يفوق إحساس الذين يعيشون هناك ويتفاعلون يوميا مع الأحداث. كيف تتحقق لديك هذه الحاسة السحرية التي تتسلل إلى القيعان الخبيئة للإنسان والأرض؟

أنا ابنة هذه المنطقة، لدي مخزون هائل من حكاياتها، ومتأثرة بثقافتها، دون أن ألغي أثر العيش الغربي علي، والذي فتح لي كذلك آفاق الثقة بذاتي الكتابية، ومنحني الإيمان بالكتابة دون طابوهات إبداعية.

...أذكر للتو كتاب "تدهور الحضارة" وأشعر أننا في العالم العربي بكامل إثنياته وتعقيداته، من عرب وكرد وأمازيغ وموازييك إنساني هائل مصهور في مفاهيم قديمة لم تتطور، لدينا الكثير -كروائيين وشعراء ونقاد وباحثين- الكثير من العمل، لدينا مساحات لم يشتغل عليها أحد، لهذا فأنا "مهجوسة" إن صحت اللفظة بأبناء هذه المنطقة وبناتها.

وُلدت في مجتمع نسائي حكّاء.. في منزل تحكمه ثلاث نساء يتبادلن السلطة، ويتنازعنها، وقد تناوبن على تربيتي، وتنازعن علي، إلى أنني حتى اليوم، أحاول إيجاد صيغ توفيقية لأعبّر عن ولائي لهن معا، دون تعارض أو نزاع.

جدتي لأبي، مربيتي الذهنية، امرأة عُرفت بالحكمة، وكانت تُدعى إلى مجالس الرجال حتى لفض النزاعات. كانت امرأة قليلة الكلام، صوفية إلى حد ما، كردية لا تجيد من العربية إلا السور القرآنية. علاقتها بي استندت إلى القص والنُصح غير الفج، والكثير من الحب، ثم جاءت ابنتها، عمتي، التي كانت طموحة ومتمردة ضمن محيطها الضيق، لكن المجتمع هرسها وأقفل عليها داخل بيوت تقليدية، فماتت شابة، ولا تزال ملهمتي عن النساء الرافضات لقدرهن، حتى أنني أظن أنها ماتت برغبتها، ماتت كرفض للحياة المملة والعادية.موقع الجزيرة - نت ، حاورها إبراهيم الحجري، 7-4/ 2015 ).

هو جانب آخر من تصورها الثقافي لموضوع المجتمع وما فيه من تصدعات من جهة، وما يعرّف بها في موقع الباحثة الميدانية، والعارفة بخفايا الأمور، من جهة أخرى، وهو لا يليق بها، ولا بأي شكل من الاشكال، حين تقول (لدينا الكثير -كروائيين وشعراء ونقاد وباحثين- الكثير من العمل، لدينا مساحات لم يشتغل عليها أحد..)، حيث التعميم واضح، واليقين المطلق بما سمّته بـ " مساحات لم يشتغل عليها أحد " ، وهذا يترجم جانباً آخر من شخصيتها الثقافية، وحديثها عما يخرجها عن كونها روائية، ويقدّمها في صورة أكبر مما هي عليه. ومثال ذلك، مفهوم " المساحات " ودلالتها، وبالتأكيد، ما يخص الجسد، أو الجنس، أو الدين...إلخ، وحتى بالنسبة لما هو إيروتيكي، وانشغال الكاتبات بالأخير إلى درجة الإسفاف في تصوير المشاهد، نوعاً من البورنوغرافيا، والقول بأن ذلك تحدّ للذكورة، وهو في بنيته، إعلاء من شأن الذكورة، والوقوع في مصيدة الشبق الذكوري، ومكاشفة سوء التدبير للذات الأنثوية جرّاء الجهل بعالمها الفعلي، وثمة صفحات تترى، تطرقت إلى ذلك، في ؟ زئبق شهريار "..

وما يتعلق بصورة خاصة، بمكانة المرأة الدونية، ومن خلال مفهوم الشرف، حيث تقول في مقال لها عن المرأة والشرف في المجتمع " الشرقي " في مقالها:جرائم الشرف إرهاب ضد المرأة، الحوار المتمدن، 24-9/ 2005

( وكنت أتساءل بيني وبين نفسي، ما الذي ينقصنا نحن في الشرق حتى نخرج من رأسنا أن الشرف هو الجسد، ومتى يصبح الشرف قيمة أخلاقية تتعلق بالفهم الإنساني الأوسع لها، الصدق، العدالة، الحق، الأمانة ... علما، أيها السادة، أن الفرنسيات اللواتي لهن عشاق، صارمات جدا في مفاهيم الشرف من جانبه المعنوي والأخلاقي، لا الجسدي. ) .

تلك موضوعات يسهل التعرف عليها لدى مجمل الكاتبات، ومعاناتهن من ذلك ، أما التوظيف فمختلف طبعاً، من كاتبة لأخرى.

ذلك يعني تأكيد مكانة الكتابة قابليتها لأن تفتح أمام كاتبها آفاقاً، وتكسبه شهرة، حيث يجري تسليط الضوء عليه في أمور مختلفة، كما نقرأ هنا:

( في معرض الكتاب في الشارقة، يقدمها تركي الدخيل" حيث روايتها وصلت إلى لائحة البوكر الطويلة على أنها كردية( بل أقدمك ككردية، يكفي ما تعرَّض له الكرد من مظالم . ص 58 .).

وما يكون دافعاً لأن تتحدث في أهم النقاط وأكثرها حساسية وحيوية، جهة جحيم اللغة مثلاً:

( اللغة الفرنسية هي لغة العقل، لغة الواقع، أما العربية فهي اللغة الداخلية. ص64

اللسان هو الهوية..ص 64

ككاتبة اعتدت اللغة العربية وسيلة تعبير وتفكير وتخييل، أعترف أنني أشعر بالحرية أكثر باللغة الفرنسية...ص69.

صعوبة الكتابة بالفرنسية، وهي تحاول كتابة رواية بالفرنسية. ص 77) .

وهي بدورها واقعة جامعة بين الكثيرين ممن يكتبون وبأكثر من لغة.

وما تسهم الكتابة به في خلق شخصية مفهومية من الكاتب، وعبر الجوائز، وإن كان هناك تحفز عليها، لكنها من ناحية أخرى، ترفع من رصيد الكاتب الاعتباري:

( الجوائز تستقطب الضوء في محتواها. ص 82 )

وما يأتي في سياق مواجهة الكاتب/ الكاتبة لتلك السلبيات الجندرية وغيرها في المجتمع.

أي جهة: حواجز الكاتبة من خارج السرب:

( وضعتُ التاء المربوطة، لأن كوني امرأة هو أهم حاجز يقف في الثقافة العربية. ص 84.).

وأظن أن هذه التاء تصدت لها أغلبية الكاتبات العربيات وسواهن، من موقع حساسيتها والجانب المؤلم فيها بالمقابل، وما يجعل المرأة مهمشة من خلال هذه " التاء "

وجرّاء اللاتناغم المجتمعي، والنخر السياسي في المجتمع، وسوء النظر إلى الكاتب: الكاتبة:

( العرب لا يعبرونها كاتبة عربية، وأغلب الكرد سيقولون إنني كاتبة عربية. ص86. ).

لهذا، ومن باب التمايز، تطرح اسمها ككاتبة خارج أي سرب يجردها من تمايزها:

( إن أدبي، ويحق لي التحدث عنه، لأن النقد ما يزال جمعياً في نظرته، هو أدب برّي. ص 92.

بطريقة ما، ولأنني ولدت امرأة، وجدتني أجيّر العالم صوب ضفّة النساء. ص 98.

تتم مناقشة رواياتي في مدن عديدة..ص118 ).

وما يسهم في إنجاز أدب كهذا:

( حين نعرف ما نريده، نستطيع تحقيق ما نريد، لكن طريق معرفتنا لأنفسنا وتحديد مسارنا، وفق الأفكار الجمعية المحيطة بنا إضافة لقوانين السوق التي تحدد أهمية كتاب ما. ص 119.) .

ونتلمس في هذه المجموعة المختارة من العبارة المرتبط بالكتابة، تعزيزاً لذاتها، وإن جاءت مكررة هنا وهناك، لكنها في بنيتها تعرّفنا بفحواها وعائدها النفسي بالمقابل:

( الكتابة هي الوطن المختار. ص134.الكتابة هي الكائن الذي يعيش معي، ويجلب العالم إلي..ص140. الكتابة هي الاشتغال اليومي الذي يشبه كثيراً علاقة المزارع بالأرضزص157.

تزوجت الكتابة، كما يقول لي أحد الأصدقاء..ص159. الكتابة، أعني بدقة الرواية، هي تلك البوصلة السرّية التي تستطيع أن تلج دواخلنا.ص 161. بالنسبة لي الكتابة هي ذلك التنقيب اليومي عن ذاتي الفردية المجدولة في ذوات جمعية..ص172.

نعم، العلاقة بين الروائي ورواياته هي بالدرجة نفسها، وكل الروايات هي أولاد الروائي.ص179.

تبدو علاقتي برواياتي متقلبة، أي لا يمكن وضعها تحت عنوان واحد، فهناك روايات ضعيفة وهشة، أحبها أكثر..ص179.

شخصياً لا يمكنني الكتابة دون حب..ص192.

على أحدنا أن يكتب، وأن يكتب بحب. هذا سر الكتابة الدافئة، المؤثرة، المقنعة. ص 193.

وفي النهاية:

إن حب الكتابة يصنع الكتابة، ويعيد إنتاج الحب لدى القارىء، وتبدأ الرحلة السحرية الغامضة بين الكاتب المتخيل في ذهن القارىء، وبين قارىء لا يعرفه الكاتب، وهنا يكمن سر الطاقة الخلاقة التي تُحدثها الكتابة والقراءة. ص 194 . ).

وذلك ما يتبين لنا في نهاية " الراويات "، حيث تقول راويتها والمتداخلة معها:

( عبر الكتابة، تحررت أعماقي، وخرجت إلى الضوء، وعبر الكتابة، كتابتي، لا كتابة غيري، امتلكت أعماقي المنشودة، شرعية الضوء، والخروج إلى الملأ " النسخة الالكترونية " ) .

أزعم أن الذي يمنح مها حسن ككاتبة روائية، هو شغفها بالكتابة، وسعيها إلى أن تكون نوعية، ورواياتها لا تخلو من هذه السمة التي تستحق التقدير، والقابلة للقراءة من وجهات نظر مختلفة.

ويبقى الذي أفصحت عنه في " أحد يسكن رأسي " قابلاً للمناقشة، لأن الكلام يُسمّيها وليس وارداً باسم سارد معين، أو راو ٍ ما، وعبْر هذا الكتاب الذي يشكل فعلاً تنويريرياً لجوانب ذاتية في شخصها من جهة، ولما رأته وراهنت عليه في أعمالها الروائية، وصفة الفن فيها، وما يكون ذلك سبباً في تغيير وجهة النظر في أعمالها على خلفية من المتردد في كتابها هذا، ومحل جدال !

أحد يسكن رأسي، قابل للانقسام، وهو موزَّع بين التنسيب الروائي، والتطويب التنظيري هنا !

ماالذي رغبت الكاتبة الكردية السورية في ألّا تقوله، وهي التي حاولت أن تقول ما يمكن اعتباره كل ما رغبت في قوله، في كتابها السّيَري الأدبي: أحد يسكن رأسي، والصادر عن دار المحيط- الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2022، في قرابة مائتي صفحة من القطع الوسط ؟

من المؤكَّد في علاقة كهذه مع الكاتبة والكتابة، أن الذي يمكن أن يشكّل مائدة القارىء الأدبية، وفي سياق ما هو فكري، ليس ما هو مرئي" ما هو مقروء " وإنما ما لا يُرى " ما يمكن اعتباره متاخماً للمسطور، وما ينتظر التسمية، وما يترقب الإشارة إليه. ليكون النص المقروء نصاً. وهو ما يدفع بالكتاب لأن يكون معترَفاً به، معزَّزاً بالمكانة المستحقة تبعاً لهذا الذي " ينقصه " ، أعني به لهذا الذي يتخلله ثغرات أو صدوعاً، كما هي الفراغات القائمة بين أوتار آلة عزفية.

وعلي أن أشير إلى مفارقة قائمة وقيّمة، وأنا بصدد قراءة هذا الكتاب، وهي أنه يذكّرني بكتابي الذي يتداخل معه في الكثير من مكوّنات المحتوى، وانطلاقاً من العنوان نفسه، أعني به : بروق تتقاسم رأسي " سيرة فكرية " دار الحوار، ط1، 2015. ثمة الرأس الذي ينبري، وثمة الرأس الذي يوضع في الواجهة الاعتبارية للجسد، وثمة الرأس المرصود، وثمة الرأس الذي ينقَّب فيه، ويجري تحرّي أمره، وثمة الرأس الذي يوجّه ويتوجه، وهو الذي يعايَن جسدياً كذلك .

وفي سياق تذكريّ لهذا، لا من النظر إلى أن الذي يُغترَف من ذاكرة قائمة، يُرمى، به كأثر مستدعى ويُشتغَل عليه، إلى بناء ذاكرة بديلة تقع في المستقبل من ناحية، بمقدار، ما تؤبد اللحظة الرغبية المنشودة والمؤبدة هنا، وما في هذا " التسديد " النفسي من رهان، وصراع على المأمول، وبنية الخطاب المدشّن له أيضاً، من ناحية أخرى .

ثمة الكثير مما أفصحت عنه الأديبة الروائية والكاتبة مها حسن، وهو ما يمكن تبيّنه من الكتاب: من أوله إلى آخره، حيث يلتقي الأدبي- الفكري، البحثي والنقدي والمرفق بما هو انطباعي وتذوقي بالمقابل، ثمة المتعة المستخلصة من القراءة، تبعاً لمقام المقروء، ثمة المكاشفة، وفي مسارات مختلفة، لما هو ذاتي، والذي تم انتظاره طويلاً كما يجب، ليبصر النور، ولتكون ولادة فعلية للكاتبة، خلاف الولادة الطبيعية التي ما أن تتم حتى يدوّن الاسم، وهنا الفارق الكبير، والذي يشهد على صعوبة التسجيل في مقام الكاتب، والصعوبة الكبرى في الكتابة الموازية للحالة الأولى: حالة الكاتب روائياً، وحالة كونها كاتباً عن كتابة تعنيه في الصميم، وتلك المسافة القائمة والفاصلة الملهمة، والتي تمكّن القارىء من قراءتها، وتقابلهما ببعضهما بعضاً، ومعرفة التباينات، وهو قارىء الأعمال الأدبية، ومن ثم وهو قارىء كتاب يضيء تلك، بمقدار ما يستضيء بها، وتبعاً لأي توجه قرائي أو معايشة كتابية، تحفظ للحالتين بقيمتهما الجمالية؟

في كتاب مهما حسن، ما يحفّز على هذه المتابعة، وهذا الربط، وهذه المقايسة، انطلاقاً من تلك الرؤية، وإن جاءت بعيداً عن أي تسمية نقدية مباشرة، أو باسم النقد، وهي تشتغل على مادة تتوزع على ثلاث عشرة رواية لها، وهي تمارس دور المخرج السينمائي، وبطريقتها، في توجيه كاميرا نظرتها الذاتية: تقريباً وتبعيداً، توسيع دائرة وتضييقاً، تسريعاً لحركتها أو تبطيئاً، بحسب الحالة النفسية التي تغذّي لديها إرادة المعايشة لهذا المكان أو ذاك، لهذه الحالة أو تلك، متنقلة بين صنافة جهات، مواقع، تصورات، مقارنات، مرادفات، مساءلات،بوحيات، اعترافات معينة، ومكاشفات وتحريات...إلخ، تكون هي الشخصية المركَّبة: الروائية والمتحدثة عن كونها روائية، وليست هي نفسها في الحالتين، إن أخلصنا لحقيقة الخطاب: الروائي، قبل كل شيء، والسّيري الذي يظل مأخوذاً بمأثرة المنشور روائياً، ولكل منهما نصيبه من خطاب الذات وتجنيسه أيضاً.

من هنا، كان العنوان والمقدَّم بصيغة سؤال أو استفسار: أي رأس للكاتبة ؟ وما في ذلك من النأي المحسوس عما تعرَف به الكاتبة، كصورة هوياتية واقعاً، تكون بمثابة البوصلة، وما في ذلك من خروج عن جادة الصواب الفعلية، وحصر مقول القول في خانة ضيقة، تفقِد الكتابة قيمتها .

ولهذا كان السؤال عن الرأس، سؤالاً يتركز على محاولة مكاشفة الرأس الذي تستظهره الكاتبة، وباعتبارها كاتبة، وكيف جرى تكوينه، وكيف مارس دوره الأدبي- الفكري سِيرياً هنا، وما في ذلك من قابلية الدخول في حوار ٍ ينمّي مفهوم الكتاب، وما شكّل محتوى للكتاب عينه .

هل من منطلق للكتاب؟

سأنوّه إلى نقطة أراها في غاية الأهمية، وهي أن ما تقوله الكاتبة عن نفسها، وما ينتسب إليها عن طريق الترميز، في كتاباتها التي تشكل رصيدها الاعتباري والذي من خلالها ترتقي " سلّم " المكانة التي تجلو صورتها، كما تقول كتابتها وهي تشير إلى " نجمها " وهو في صعود ، ما تقوله، كما أسلفت، ليس سدَاد ديَن عما كان، إنما لغة تجلو لغة أخرى في ضوء مستجدات، وما يتخلل لغتها هنا وهناك، هو هذا التباين القائم والمقروء، جهة الحقيقة المرسومة داخلاً، وتيمة الشاعرية في سرديتها الجامعة بين ما هو تخيلي وواقعي، والمتعة النفسية التي تتراتب عليها. حيث إن النسبية تبقى العلامة الفارقة في مجمل المسطور باسمها، وإلا لكان الرأس " خاوياً " !

إن أول ما يمكن طرحه من تصور، وفي إهاب تساؤل: ما إذا كانت مها حسن، وبزخم استرسالها في الجمع بين أمكنة مختلفة، حيث ظلها يستغرق الجهات الموسومة كافة: حلب، مسقط رأسها، قريتها، علاقاتها المحيطية، انتقالها النوعي هجرةً إلى باريس، وما أسهمت به رواياتها في تغيير مسارها الحياتي، ودَين المعنى الذي تجلى على خلفية من نشرها لروايات جعلتها صاحبة إمضاءة معتبَرة " علماً في رأسه نار "، وتمكنت حقاً من إيجاد بصمة لها: بصمة أنثوية يُراهن عليها، ليكون الذي سعت إلى تأكيده على أن السرد الذي أسلست له القياد من خلال رواياتها الثلاث عشرة سرداً يسمّيها، أو ينتسب إليها، عبر المعتبَر إبداعاً يتكلمها وليس سواها: سرداً يعرَف بها، أم أن هناك ما يصعد بمفهوم السرد، ويُطلَب منه الإدلاء بشهادته ، حول الذي تشدد عليه، وهي في أغلبية أمثلتها " تمرجع " إن جاز التعبير، أي تسمّي مراجعها دعماً لها، عبر كتّاب ذكور، مهما عبَّروا عن حضور التعادلية الجنسية داخلهم، يبقون ذكوراً، ودون إخفاء نبرة الذكورية !

لننطلق من عبارة مستلفة من غ. غ. ماركيز الراوئي الكولومبي الشهير، وهي عنوان لسيرته الذاتية " عشت لأروي "، وتشكل ما يشبه التعويذة المتكررة لديها، بدءاً من الفصل الأول والذي عنونته هكذا: خلقت لأروي:

ولدت لأروي. ص 41.

ولدتُ امرأة لأروي حكايات النساء. ص 51 .

أعود إلى منابعي الأولى، حيث القرية التي أدعوها بماكوندو الشرق، لأتكىء على شعاري الجديد في الحياة: خُلقت لأروي .

من " عشت لأروي " لماركيز، وجدت أن دوري كراوية، سبق حياتي، وأنني " خلقت لأروي " ، لهذا تدثرتُ بالرواية من جديد، هربت من جحيم الحرب لأوري، بوصفي امرأة..ص98 .

وما يعزز هذا التصور النفسي لديها:

المرأة إذن هي سيدة السرد. ص 99

النساء حكاءات، وإن الحكاية أصلها المرأة. ص 104.

طبعاً ما عاشه ماركيز، وما رواه، في إثر ما عرِف به روائياً وقصصياً، غير الذي عاشته الكاتبة وما روته بالمقابل، في إثر ما تعرِف به روائياً، بصورة خاصة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن مقاربة هذه العبارة بأبعادها المختلفة، حيث ماركيز أحد رموز الواقعية السحرية للرواية الأميركية اللاتينية ؟ في الوقت الذي سعت منذ البداية، كما هو مقدَّر إلى الدفع بالمرأة، ومن خلال سيرتها الأدبية، لأن تتصدر الواجهة مزاحمة نظيرها الرجل، وأكثر من ذلك، نازعة منه هذه المأثرة ذات التاريخ الطويل جداً: السرد، والذي من المستحيل بمكان تاريخياً، تحقيق مثل هذه الطفرة ، وبمثل هذه السهولة المتصوَّرة، وأنّى نظرنا نجد ظلاً للرجل : الذكر، وحضوراً لذكورته قولاً وفعلاً، ولو بتباين من جهة إلى أخرى ؟

وما يستحق التذكير به أيضاً، وقد استعارت من ماركيز الاسم الخيالي في روايته" مائة عام من العزلة " لتلك القرية " ماكوندو "( هل خلقتُ في تلك القرية، لأحمل ماكوندو الشمال السوري، من نهر عفرين إلى نهر السين، فأربط العالم ببعضه وأقول إن السرد هو صلة القرابة الأقوى بين البشر، أم أعيش خرافتي الشخصية، وأنا أنهزم أمام الواقع، وألوذ بالخيال ؟ .ص 15 ) .

هذا الشعور النفسي الذي تمتلىء به انتشاءً، لا يخفى على قارئها، وهي تجد في الكتابة انعطافة قيمية نوعية، يكون الآتي هو المنطوق والناطق باسمها، كما نقرأ في بداية روايتها " الراويات- دار التنوير، بيروت، 2014 ":

أعيش حياتين، حياة الواقع اليومية، بنمطيتها واحتياجاتها، وحياة الكتابة غير المتحققة، كما لو أنني آلة كاتبة، أو كيبور، يقوم بتدوين العالم الداخلي.

ثم " عشت لأروي " يقول ماركيز معبّراً عن كثافة عيش الروائي، المتلخصة في الروائي.ص7 .

هنا، يمكنني القول، عن أنني في غاية التأكيد على أن الذي حققته الروائية مها حسن، روائياً، وجِهة التمثيل الأقصوي للذات، بنسبها الجندري، لا يستهان به، ومعترَف به كذلك، وبشهادة من لهم يد طولى، من " الرجال " في هذا المجال، وأن قدرتها على البناء الروائي فنياً، وتلك الصدمة " الكهربائية الجندرية " التي تمثّلها في أسلوب كتابتها، وما أفصحت عنه، من رؤية تفكير ونقد وانطباع كذلك في " أحدهم يسكن رأسي " يستحيل تجاهل وزنها النوعي جمالياً، سوى أن المضي بهذا التصور، وضمن خطاطة نفسية، تحت وطأة الشعور المتعوي الداخلي بما كسبته يمينها الروائية، يستوقفنا قراء ومتفاعلين مع المسطور باسمها، وجانب الربط بين المأثور الروائي، والمطروح سيرياً، والتنوع في المشاهدات، وهي تستدعي أسماء كتاب أكثر مما تستدعي أسماء كاتبات، تعزيزاً لشعورها، ولوعي مسجَّل باسمها، وقد حلّت في أوربا " في باريس " تحديداً، إشكالي في الصميم، وفي سياق التقابل بين العبارة والأخرى .

ربما هكذا أراها هكذا، أي هذه الغزالة " واسمها " مها : غزالة " وسط غابة متنقلة ومتصدرة الوسط المجتمعي من الذئاب، الذين يستحيل تجاهل حساباتهم الذكورية معها بيسر.

إنما إلى أي درجة تكون الكاتب قريبة من ذاتها، وقادرة على مصارحة قارئها بما تعيشه حقاً في داخلها، أي ما إذا كانت تمتلك إرادة قول الحقيقة الممثّلة لذاتها، بصفتها أنثى، وليس هناك ما يصدّها أو يردّها حين تبادر إلى الحديث عن هواجسها ومشاعرها دون تردد، كما هو المناخ العام لرواياتها التي تسمّيها " خارج أعراف العشيرة "، وما إذا كانت في ضوء ذلك، وهي تنسّب نفسها إلى المجتمع الأوربي- الفرنسي، وقد تزوجت فرنسياً، أن تعبّر عما هو معزّز لشعورها النفسي جسدياً، على الصعيد الإيروتيكي، عن تجربة جنسية، على سبيل المثال، وما يجعلها خارج سياق ( طبيعة المجتمعات الشرقية التي تتواجد فيها المرأة،" حيث " تأبى على المرأة أن تبوح وتجاهر بسيرتها مثل الكاتبات الغربيات اللاتي وصلت اعترافاتهن إلى النزوات الجنسية، وغيرها من مواضع تستهجنها العقلية الشرقية وأيضاً ترفضها.)، تبعاً لما يذهب إليه ممدوح فراج النابي، في كتابه : السيرة الذاتية " قراءة في إبداع المرأة، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة،2008، ص 127. وهو ما يسهل تبينه في كتاب مها حسن، أي التكتم على جسدها كثيراً.

وأنا أتحدث عن طغيان الزئبق الشهرياري، واحتوائه للسلطة التي تنسبها المرأة " الشهرزادية " إلى نفسها مؤممة على حياتها، ولها اعتبارها المغاير، كما تعرضت لذلك في كتابي : زئبق شهريار" جمالية الجسد المحظور في الرواية النسوية العربية، دار الحوار، اللاذقية، 2012، حيث ( يحيلنا زئبق شهريار على الصعيد الجمالي، إلى المشهد المركَّب جسدياً، وكيف يجري التعرض له وصفاً أو تشخيصاً أو تحويلاً لكينونته في سياق علاقة معينة، حوارية: اثنينية أو أكثر، حيث الروائية هنا، في معلمها الأنثوي المحصور في الزمن السالف، مسكونة برهبة الذكَر التليد وهيبته، ترى" شهرزاد " ما تريد أن تراه، وتثير ما لا تريد أن تراه..ص 15 ).

تتحرك تكتيكاً وهي محكومة لغةً وإنشاء قول، وانبناء علاقات، وتسخين جسد، استراتيجيةً .

كتاب " أحد يسكن رأسي " يشير إلى الجائز تثبيته اسماً وموقعاً: رجل لا يغفَل عنه، ذكرُ، لا يمكن تنحيته جانباً على وقع المدشَّن تخيلياً، حيث الواقع فارضٌ سلطته، وهي حين تقول في بداية " الراويات " تقريباً، ما تقوم به، ورهانها على الكتابة( أسرق هذا العالم، كما كان جان باتيست غرونوي يسرق رائحة أجساد النساء ليصنع عطره، أقتل العالم الخارجي، لأعيد خلقه إبداعياً، في عالم يكتب له الخلود، حيث مدام بوفاري صارت أهم من فلوبير..ص 8 ). إنما تبقي الرجل: الذكر ماثلاً أمام أنظارنا، جهة الأمثلة، ليكون الأصل هو، وما يليه يشير إليها تمثيلاً مقتبساً .

أي ما يشغل خيالها نفسه، وليس نفسها ذات العلاقة المندغمة بالواقع الذي تهيبته كثيراً .

الكتابة أنثى صانعها ذكر

لا أريد تحويراً في العبارة التي لم تدخر الكاتبة جهداً نوعياً، في تلوينها، لجعل الكتابة، كتابتها بالذات، مؤممة باسمها، وتتكلم الأنثى، كما هي الأنثى وكما ترى صورتها في مرآة ذاتها الفعلية، بمقدار ما تسائل الذكَر، ومطالبته بتسديد ديون تاريخية أنثوية في ذمته، وهي في تراكماتها، إنما ما يمكن النظر فيه، بعيداً عما خُيلائي، وحصر المأثور الكتابي في ذات لا يُعمَّم جانبها انفعالاً، أو يُراد لها أن تكون تصريحاً يؤخَذ به، يُنعى فيه التاريخ الطويل الموقَّع باسم الذكور.

فالمجتمع الذي ننتسب إليه، في أكثر ظواهره تعزيزاً لمكانة المرأة ، لا يغيّب بؤس مكانتها، حتى في المجتمع الذي تفتخر الكاتبة بالانتساب إليها، وتزوجت فرنسياً بالمقابل:

( النساء الفرنسيات هن اللواتي مددن الحبل السرّي بيني وبين نساء سوريا ( العربيات والكرديات )..ص56. النساء الفرنسيات، وباريس المؤنثة، أعادتني إلى أنوثتي... تعرفت إلى ذاتي المؤنثة في باريس..ص57 .).

كما لو أن شهادتها هذه، وليس " تحقيقها الجنائي " يؤخَذ بها، ويُفتح لها محضر ضبط فرنسي. كما لو أن النساء الفرنسيات مميّزات بتلك العلامة الفارقة التي تشير إليها الكاتبة، متجاهلة، أو متناسية تلك الصرخات المختلفة، والاحتجاجات التي تعرَف بها النساء هناك ضداً على العنف الذكوري( أحيل الكاتبة والقارىء هنا، إلى كتاب بيار بورديو: الهيمنة الذكورية،الترجمة العربية، المنظمة العربية للترجمة، 2009، بدءاً من التمهيد، ص 15، وما بعد ).

طبعاً، بالنسبة إلى عالم اجتماع ذي مكانة معلومة، مثل بورديو، لا يطعَن في شهادته، وإن كانت قابلة للنقاش، وأن التذكير به، هو من باب إضاءة المعتم في القول، من جهة، والمستدعى النظر فيه، على صعيد إرادة القول رغبياً، وليس معاينة دقيقة للواقع، وهو في غاية التنوع، وكثافة الجاري فيه، من جهة أخرى .

هنا، يمكن البدء بما استهلتْ به كتابَها، بالنسبة لها ككاتبة، وما تعنيه الكاتبة في مجتمع يكون الكاتب هو المشار إليه إجمالاً (طالبة تمريض تستغرب عملها وهو أنها كاتبة " ص 7 "ثم " ولكن كيف: هي ابنتك أنت، امرأة عادية.. كيف صارت كاتبة !. ص 8 " ).

جانب الاستغراب يتأتى من خلال النظر إلى المجتمع بوصفه مجتمع ذكور، وليس لأن علامة النفي قائمة على عدم اعتراف دون وجود ما يسوّغ لذلك نفسياً. إنما لأن واقعاً له تاريخه يشهد على حالة من هذا النوع، وما تكونه المرأة كأنثى، والأنثى كقيمة في مجتمع كهذا .

وما تتحمس له، ما يمكن اعتباره لزوم ما يلزم للمراد تحقيقه، من جهتها، وإن كانت في مجمل إحالاتها إلى كيفية التحلّي بالكتابة النوعية، وأخلاقية الكتابة النوعية، ومن يمكن أن يكون المشدّد على مصداقية واقعة قابلة للتحقيق، حيث المخاطب يكون ذكراً، والمشار إليه هو نفسه، وليس ما يدعم مقول قولها، في أن تكون المرأة هي المخاطبة، وما في ذلك من إجراء مسح لغوي أنثوي، كما في مثل هذه التعابير، جهة ما يمكن فعله، وما ستفعله بغية الارتقاء إلى مستوى الكاتبة:

( لتكتب، عليك أن تكون أنت، ولكي تكون أنت، عليك معرفة ذاتك

في هذا الكتاب سأحاول الكشف عن السّحر.. عن وصفات الكتابة.

لكل كاتب في العالم وصفته الخاصة، حين يعثر عليها يبدأ طريق الجلجلة، طريق التدون.

أما أنا فإن وصفتي البسيطة هي أنني ولدتُ كاتبة . ص 11 .) .

إنما دون أن ننسى أنها " ولدت كاتبة " ولها موقعها، حين انتقلت إلى " الغرب " وتم تعميدها هناك، إن جاز التوصيف، ووتلمست في زوج فرنسي مصدر إشهار للأنثى الفاعلة داخلها.

وربما كان في مستطاع أيّ كان الاعتراض على مناقشة كهذه، لأن هناك ما هو متداول بمثل هذه الطريقة. سوى أن الذي يستحق النظر فيه، هو ما يضعِف شهادة الكاتبة واقعاً بالذات، عندما يأتي أي تذكير بالسرد، وكيف ينبني السرد حدثاً، والحدث في عبارات، وكيف ينكسر السرد، أو لا يُهتدى إليه أحياناً، جرّاء عسف المتغيَّر أو المتحوّل، ولا يكون هو نفسه، يكون الذكر اسماً وفعلاً حاضراً. كما هو شأن رواياتها كذلك، وليس في مقدورها أو سواها نسف هذا المتَّفق عليه منذ عصور، إلا في حالات نادرة، أي حيث السرد في مجمله يأتي في نسجه بلغة الذكر.

وهنا، يمكن التوقف، لبعض الوقت،حيث يشار إلى حق الكاتبة في أن تسمّي في واقعها ما عانت منه، أو ما يصدمها فيه، محولة إياه إلى مشهديات سردية تحمل بصمتها، هي لعبتها التخيلية، سوى أن النظر في الذي أسهمت فيه، وقد فارقت روائيها المضمر، لتكون هي نفسها، والكلام يعنيها حرفياً، يكون مختلفاً مبنى ومعنىً.

حين نقرأ في الفصل الأول : خلقت لأروي، وما في ذلك من تعبير تقريري ، وليس منطلقاً من مفهوم حسابي، أو هندسي يراعي كثافة الواقع وحدود علاقاتاته وتفاعلاتها الاجتماعية:

( ربما مهدت ِ البيئة التي ولدت فيها، لأجدني محاطة بالخيال، لعالمي السردي لاحقاً..

لا أعرف بالضبط متى تشكلت هويتي الكتابية، بل بدقة: مصيري الروائي.ص14 .

وعن قريتها العفرينية " ماتنلي ": هل خلقت في تلك القرية، لأحمل ماكوندو الشمال السوري، من نهر عفرين إلى نهر السين . ص 15 .

وفي بيئة فقيرة، في عائلة فقيرة ومكافحة، الأم أمية، الأب كذلك ( بعد سبع سنوات عجاف من زواجها من نابو، أصبحت أمينة أمي، وصار نابو إله الكتابة كما سأترجم اسمه بعد قرابة أربعين عاماً على ولادتي أبي. ص17 ).

عالم الحكايات والقصص: ( وهكذا ولدتُ في بيت مسكون بالقصص الخرافية، والخوف وأصوات الجان التي تنادي باسمي في كل ليلة ..ص18 )

...إلخ .

لكن هذا الحديث مقارنة بالواقع الذي نسَّبت نفسه إليه فرنسياً، حديث غير مجد ٍ، مقارنة، بما يتطلب الانتساب هذا من انفتاح آخر، واعتراف أكثر شفافية، وتحريراً للجسد من مكبوتاته. وهي بعيدة عن تلك النساء اللواتي يكتبن عن عالمهن، وعن جسدها ببصيرة أكثر جرأة. كما هو الممكن تبينه في كتاب ماري إيجلتون : نظرية الأدب النسوي، ترجمة : عدنان حسن- رنا بشور، دار الحوار، اللاذقية،ط1، 2016، ولا أدري ما إذا كانت الكاتب قد اطلعت عليه أم لا، فثمة تداخلات كثيرة، بين ما تقوله عن نفسها، وعن طبيعة الكتابة المطلوبة وهي تحمل بصمتها، كما في حال الكاتبة الشهيرة هيلين سيكسوس، وهي تقول شهادتها في الكتاب( سأتكلم حول كتابات النساء: حول ما الذي ستفعله. يجب على المرأة أن تكتب ذاتها: يجب أن تكتب حول النساء وأن تجلب النساء إلى الكتابة، التي أُبعدن عنها بعنف كما أبعدن أجسادهن- للأسباب نفسها، بالقانون نفسه، بنفس القانون القاتل...أكتب هنا كامرأة، إلىالنساء. عندما أقول " نساء " فـ " أنا " أتكلم عن امرأة في كفاحها الحتمي ضد الرجل التقليدي، وعن ذات امرأة كونية يجب أن تجلب النساء إلى حواسهن وإلى معناهن في التاريخ ...ص488 .).

شهادات كاتبات مقتدرات لها وزنها، تضيء الكثير مما أفصحت عنه مها حسن، وتؤطر الكثير مما عبَّرت به عنه شعورياً وذهنياً، وما يبقيها في " الخلف " لحظة المقارنة بينهما .

نعم، يمكن الحديث عنها بأنها عاكست اتجاه الريح، متمردة، ولو تدريجياً، لتشهد انقلاباً على وضعها حين حلت في عالم يسمح بذلك، جهة الإقامة: فرنسا، والزواج من فرنسي بالذات، وفي دمها مزيج من دم كردي، عربي، تركي، وما شكّل ذلك بالنسبة لها إثراء، وأن كانت تجد صعوبة في التحدث بالكردية، كما تقول، ولكنها تمكنت من أن تشق طريقها، وسط مجتمع ذكوري يتهددها، بمقدار ما كان يحفّز قواها الكامنة لأن تزداد إصراراً على التحول النوعي، وتعيش صراعاً متعدد المستويات: فردي- اجتماعي، جندري، وأثني: كردي- عربي- وفرنسي.

إنها تريد أن يكون " رأسها " حاملاً المجتمع الذي تريده، والأب هو المحفّز:

( كان أبي ينفرد بالسرد، وكنت جمهوره، وحين كنت أسرد له أو للآخرين، كنت أفعل كما يفعل، أي أسير على خطاه... لكن عالم الكتاب فرَّق بيني وبين أبي. ص 25 .) .

هذا الأب سيبقى ماثلاً أمامها، وفي واعيتها بالمقابل، بمفهومه الاجتماعي والنفسي.

صنع مني أبي الكائن الند، وحين دخلت الثقافة بيننا، واكتشفت وأنا أقرأ وأنضج، بأنه أقل مني فكرياً، ودخلت مرحلة ، تلك التي يمكن وصفها بصراع الأجيال، أو الرغبة في إثبات ذاتي عبر انفصالي عنه، بحثت عن آباء آخرين ، وانتميت إلى سارتر. ص 55 ."

هل يعني هذا أن زواجها من فرنسي، يقابل علاقة الصداقة بين دي بوفوار وسارتر ؟ وبالمقابل، أليس الاحتماء بفرنسي، والزواج منه، اعترافاً بسلطة الرجل ونفاذ أثره أيضاً ؟

حين تقول(انتحرت فرجينيا وولف الكاتبة، ولم تنتحر ديبوفوار، لأن ما ساعدها على النجاة هو علاقتها بالرجل الرديف، أي سارتر الذي كانت تشعر معه بقوة هذه الشراكة. ص 106 .).

هل كان الطريق إلى الانتحار، في انتظارها، لو أنها بقيت حيث " جلاوزة " الأعراف حولها في مجتمعها، أو يحصون أنفاسها هنا وهناك، وبدءاً من أبيها بالذات .

مها حسن تحاول الالتفاف على الموضوع، والقيام بنوع من المراوغة، لتأكيد فكرتها، وقدرتها على نفي صورتها النمطية، كامرأة شرقية، لتكون امرأة، بكل معنى الكلمة، وتذكّر بأولئك الكتاب الذين في مقدورهم املاء فراغات تترى في عالمها النفسي، كما في حال كافكا، الذي تسهب، إلى حد ما في كيل المديح له ( أحب كافكا إلى درجة أنني أنسى أنه إنسان ميت. ص134.).

ولست ببعيد عن الجانب الدلالي أو الرمزي لعبارة ( أعتقد أن البذرة المهمة التي كبرتْ بداخلي هي بذرة كافكا. كافكا أثَّر فيَّ لأني شعرت بأنني أتقاسم معه الكثير من الأشياء ، وخاصة علاقته بوالده.ص132) .

أعني بذلك " الإيداع الجنسي " المجازي، إن جاز لتوصيف. وهو ما يقلّل من القيمة الدلالية لما تعتمده الكاتب من تعابير تعنيها، وهي تحيلها إلى الخارج أمثولةً، وما في ذلك من تحوير للمعنى، أو تجيير للقيمة الأثرية العائلية الطابع للموسوم، حيث المثال خارج سياقه الثقافي، بالنسبة إلى كافكا وعلاقته بأبيه، لحظة ربط هذه العلاقة بعموم كتاباته، في عالمه الكابوسي، كما في رواية" التحولات/ المسخ ) والتمثيل الاغترابي فيها( ينظَر بحثي: الاغتراب الكافكاوي، ورواية المسخ نموذجاً، مجلة عالم الفكر الكويتية، ع2، 1984 )، حيث كافكا يواجه أباه ويرد خصاءه، بمقدار ما يشكل عنصراً مندغماً في مجتمع تشوهت فيه قيمه، أو علاقاته الاجتماعية .

نعم، يمكن التفكير في كافكا أدبياً وثقافياً واجتماعياً، ولكن عالمه مغاير، كما نوَّهت، وهو في انتمائه إلى مجتمع شديد الاختلاف، حتى جهة الديانة " يهوديته " وشعوره بالاغتراب " هل تذكّرنا مها حسن بأنها امتداد له، رغم الاختلاف الجندري وموقعه الاجتماعي والثقافي، وكونها كردية، أو تحمل في شريانها دماً كردياً ؟ "

قراءة كافكا، وإن أمكن الربط بصورة ما بين ما تراه فيه مها حسن، وتراه في نفسها، كانتماء لمجتمع متخلف، لا يخفي كابوسيته، لكن قراءة كافكا تمضي به بعيداً عنها، حتى وهي تشير إلى قراءة كل من دولوز- غواتاري له، في تمثيله لـ " أدب ثانوي/ أقلّي "، ومن خلال القاسم المشترك الذي تراهن عليه الكاتبة كثيراً " رسالة إلى الأب " لكافكا، وقسوة المعترَف من قبله لأبيه، وخاصية الإدانة له، رغم أن هذه خاصية لا تستثنيه هو نفسه، حيث نقرأ مثلاً، ما أفصح عنه مؤلفا ": كافكا من أجل أدب أقلي، ترجمة: حسين عجة، دار سطور، بغداد،2018. الفصل الثاني: سمنة أوديب المفرطة، ص 23. حول رسالة إلى أب( تكمن أهمية الرسالة في نوع من الانزلاق: يمر كافكا من أوديب كلاسيكي من نوع العصاب، حيث يصبح الأب المحبوب مكروهاً، مُتهماً، ويُشهر به كمذنب، إلى أوديب أكثر انحرافاً يصب في فرضية براءة الأب، وفي " كآبة " مشتركة بين الأب والابن، وذلك من أجل فسح المجال أمام اتهام مطلق، وأكبر قوة..ص 26 .) .

هذا الـ" أوديب " المعبّر عن نشأة ثقافة تأسيسية لبنيان عائلي غاربي، وبثقافة خاصة به، يصعب إيجاد نظير له في المجتمع الذي أبصرت فيه الكاتبة النور، وهي أنثى هنا بالمقابل !

فهل مها حسن تعاني عصاباً بالتوازي مع عصاب مسمى في شخص كافكا؟ وفي الوقت الذي نعلم أن المسافة الفاصلة: جغرافياً، واجتماعياً وثقافياً هائلة بينهما، وقد استقرت في فرنسا؟ أم تراها تستبقي الأب، رمزاً، وإسقاطاً معمماً على مجتمع ذكوري، يفقِد المقولة المطروحة جدواها ؟

وأتوقف ، ولو قليلاً، عند مثال ثالث هنا، جهة التأثر، وانحراف مقصوده، وأعني به الناقد والكاتب المغربي المعروف عبدالفتاح كيليطو، والتي لا تخفي إعجابها به ( هذا الرجل الذي جمع التراث العربي مع الفكر الغربي، وقدَّم وصفات ذكية ورشيقة ومرنة وعميقة...ص132).

من خلال متابعتي للباحث والكاتب والروائي والقاص المغربي كيليطو( على الأقل كتابي عنه: أسئلة التأويل، دارالحوار، اللاذقية،2015)، لا يظهر على كيليطو أنه يتجاوب مع نداء الجسد المنجرح من الداخل لمها حسن، ليس مكابرة، وإنما لأن الذي يعرَف به موقعاً ورؤية إلى العالم، يكاد يكون على النقيض مما تذهب إليه الكاتبة، وهي هنا مأخوذة بأسلوب كيليطو، وموقفه من الترجمة، كما في كتابه " لن تتكلم لغتي " ( ينظر في العمل المذكور، ضمن الأعمال، الجزء الأول، جدل اللغات، دار توبقال، الدار البيضاء،ط2، 2018،ص 116- 190 )، أولأ، لأن كيليطو عرِف بالفرنسية، ولا زال أكثر مما يعرَف بالعربية كقيمة، ثانياً، أن كيليطو، لا يخفي تأثره الكبير بالمنهجيات الغربية: الفرنسية خصوصاً، واستلافها منها ومن سواها، ثالثاً، وهو الأهم، يسعى في مجمل كتاباته، منح المنتمي إلى التراث العربي- الإسلامي قيمة جمالية، وإنسانية، أكثر من تلك القائمة في طيات المقابل: الأوربي: الفرنسي هنا، والكاتبة تنظر عكس ذلك إلى الجاري في مجتمعها، ناحية التخلف على أصعدة متنوعة . لا بل إن أعمالها انبت على هذا الأساس الرافض لهذا المجتمع، كما في صدمتها للمحيطين بها، واتهامها بأنها ككاتبة إيروتيكية . وتخوفها مما يجري في محيطها، وهي تهمة اُستهلِكت كثيراً، ليس لأنها فقدت قيمتها، وإنما لأن هناك ما يشبه الأرشيف لهذه النوعية من الكتابات، وثمة حاجة إلى الانتقال إلى عتبة رؤية أخرى للتركيز على نقاط أخرى تعمّق في هذا المفهوم، وفي عالم اليوم تحديداً .

حروف تتطلب نقاطاً

لا تخفي مها حسن التي لا تنقصها الجرأة في جوانب مختلف من حياتها وككاتبة، من أن تسمي ما هو موجود، كما هو، تعرية لسلبياته بطفحها الذكوري، وما كان يخيفها واقعاً، وكان هذا الخوف من جهة أخرى مصدر قوة أو تحفيزاً لقواها النفسية لأن تقول " لا " على طريقتها. وعبر رواياتها بالذات، وهي التي تمثّل شهادات قائمة على الصراع الذي كان يدور داخلاً وخارجاً.

وبدءاص مما تقوله عن روايتهاالأولى :

( روايتها الأولى " اللامتناهي ": اللامتناهي كان يحمل بذور توقي إلى التخلص من الهوية، بمعنى الانتماء الجغرافي، اللغوي، الجندري، النوع الأدبي. ص 29 .).

وما يضيء هذه العلاقة الشخصية والنفسية، وبتعابيرها:

في سؤال: كيف كتبت روايتي الأولى ؟

حيث تقول: أشعر أحياناً كأنني معارة، وثمة كائنات تعبر جسدي، لتستخدمه كجسر، لتحقق ظهورها. ص 38 .

وتالياً: لا أعرف اليوم، بعد ستة وعشرين عاماً بدقة، على صدور الكتاب " اللامتناهي " إلى أي حد تتوازى كلمة اللامتناهي، من كلمة اللامنتمي لكولن ولسون الذي كنت أقرأه بنهم، في فترة قراءاتي المبكرة التي خصصتها دون اختيار منّي للفلسفة . ص 40 .

وهي نقطة تأريخية تظهِر مفهوم الكتاب الأول، الصدمة الأولى للحياة ومعاينتها من خلاله.

كما هو المأثور لديها في متابعة مسحية وشفاهية، أي ملتقطة الأخبار من الأفواه، وسبكها في قالب روائي، كما ورد ذلك في مستهل الرواية" دار سرد، دمشق، ط1، 2019 "، عن كيفية بناء الرواية، اعتماداً على ( ذكريات أدهم " بن ورقة " الشفوية، وكتاباته التحريرية، وبعض المعلومات التي قالتها عنه نساؤه ..) تعرية لمجتمعها، وإبراز مؤثرات التخلف فيه.

وما يلي تالياً جهة روايتها : تراتيل العدم، كما تقول:

رفضت الرقابة في سوريا روايتها: تراتيل العدم ، وقد أصابها الإحباط. ص 43 .

وما يسهم في التنوير التاريخي والاجتماعي لحظة ربط ذلك بالنظر إلى نهر السين من على جسر ميرابو، حيث " تشمخ " في الذاكرة قصيدة الشاعر أبولينير:

ما تخيلته على جسر ميرابو فوق نهر السين، وقد تذكرت قصيدة بهذا الاسم لأبولينير. ص45.

كنا أشعر بالغربة، فأقف على الجسر، لأشعر بروح أبولينير...ص47 .

وقد جاء التحول الانعطافي، مع رياض الريس:

بطباعة : تراتيل العدم: فوجئت بشدة حين تلقيت رد الدار مع العقد. ص 48 .

وما كتب من مقالات تترى عنها، ص 49-51.

ثم ما يعزز شعورها وثقتها بنفسها، وقد اتسعت دائرة علاقاتها : ولدتُ امرأة لأروي حكايات النساء: متجولة بثقة في دار رياض الريس الذي فتح لي أبواب داره، وآمن بي قبل سنوات من نشره لروايتي الأولى لديه، أرسلت له روايتي الثانية، وهي أول رواية أكتبها في باريس، دون أن أتخيل أن هذه الكتابة التي حدثت وهي مضفورة بالخوف، ستضعني في قلب الضوء..ص 52 .

من حقها أن تعبّر عن فرحها، وعن الفرج الذي بشَّرها بأن انعطافاً اجتماعياً وأدبياً في انتظارها، وهي تعلِمنا بهذا الجانب من خلال العلاقة مع رياض الريس، وكيف شكّل لها عالماً واسعاً من العلاقات، إلى جانب طبيعة الدار، وانفتاحها على العالم الخارجي، كما كانت صلتي به، والقيمة الاعتبارية المعطاة للكتاب الذي يطبعه الريس ونوعية الدعاية له أيضاً، ومعرفتي له عن قرب طبعاً " طبع لي أحد عشر كتاباً، بدءاً من كتابي: الجنس في القرآن، لندن، 1994 ".

مها حسن استثمرت بيئتها الاجتماعية والطبيعية كثيراً، حتى جهة أسماء الأشخاص الذين شغلوا روايتها هذه أو تلك، كما في هذا المقطع من " تراتيل العدم-2009 "، وأرواحيته:

( كلما تقدَّم خطيب لأرض، كانت تنظر في عينيه، فتجد صورتها مطبوعة فيهما، وانتظرت دوماً الرجل الذي لا تعثر على صورتها في عينيه، فتعرف أنه لم يقدّر لها سلفاً، ولم تُسكنها الأقدار في عينيه، كانت تريد زوجاً لم يختره لها أحد، لا الطبيعة ولا الزمن ولا القدر، ولا كتاب الراويات، إلى أن جاء حِرث اللامبالي، الذي أحب حيواناته، وانطبعت في عيونه صورها المتعددة، من أكباش وخيول وضباع، وحين أدركت أرض، أنه ليس رجلاً محباً، أرادته، فهي مثلي، لا تؤمن بالحب، إذ يقيّد المحب حبيبه، ويحد من إبداعه، وحريته. ص 45 .) .

وحتى بالنسبة إلى رواية " بنات البراري- منشورات الريس " كوكب " بيروت، 2011 " وإظهار ما يعبّر عن هذا العنف، انطلاقاً من مروي( لقد ولدتُ في الدم. أول ما رأيته وأحسسته هو الدم. دم في كل مكان، يغزو المكان. أول صوت سمعته، هو صرخة الخوف، صرخة منعتني من البكاء أو الصراخ. صرخة أخافتني. فولدت بصمت غير لائق بطفل حديث الولادة، طفل يدخل الحياة دون صوت. ص 12 ). وما في هذا المشهد من هدر المعنى، عبر الإسهاب في الوصف تعبيراً عن ذاكرة لا تخفي شغفها المرضي بالأوصاف في شرح لشرح أحياناً...

حيث مشاهد العنف المعبّرة عن مدى التفسخ في القيم المجتمعية، واستحالة العيش فيه .

وما يعود بنا إلى السخونة القائمة في مقام الثنائيات كذلكمجدداً، لمكاشفة نوع الداء فيها:

( بين حياتي الثابتة، الواقعية، في مدينة حلب التي ولدت فيها، وأقمت فيها، وذهبت فيها إلى المدرسة، وتعلمت القراءة والكتابة، وحياتي الطارئة، أو السياحية في القرية التي انحدر منها أبي وأمي، ورضعت فيها الخيال، عشت هذه الثنائيات القاتلة: هل أنا ابنة المدينة التي تكمن جذورها في الريف أو ابنة الريف التي عاشت حياة مسلوبة في المدينة . ؟ ص 32 .) .

وستواصل أسئلتها في هذا المضمار: ابنة من وماذا تكون، وحفيدة من تكون، وقريبة أية صبية تكون..ليكون كل ذلك مادة تشتغل عليها في روايتها" اللامتناهي "، لتبقى الثنائية في إثرها، وهي تتخوف منها( أن تولد وتعيش محاطاً بالثنائيات، وأن ترفض الخضوع لإحداها...يعني ألا يرضى عنك الجميع..ص 34 .)

وبعدها كذلك( من هنا طُردتُ من نعيم الطفولة في القرية، حين نظرتْ إلي زهرة، وهي تحكم علي بالخيانة العظمى، لأنني أقرأ لسارتر البورجوازي. من هنا سيعتبرني بعض الكرد خارجة عن القبيلة، لأنني أكتب مقالات ونصوصاً باللغة العربية، وأجهل الكتابة باللغة الكردية... من هنا سيعتبرني بعض العرب دخيلة على النص العربي، فأنا كردية الدم. ص 35 .).

وما تشكّله الأم من مكانة كبيرة في حياة كل منا، والكاتبة خصوصاً، وفي مجتمع كالمجتمع السوري، حيث جو الحرب، ومناخ الرعب، والحصاد اليومي للضحايا، والصراعات المختلفة.

(ماتت أمي بعد عودتها إلى حلب بأسابيع، حين سقطت قذيفة على بيتنا ، وحولته إلى أنقاض. ص 126. )

هنا، لا تخفي مها حسن وطأة الأعراف الاجتماعية، ودور الصورة النمطية السلبية التي تشكل علامات فارقة للذاكرة الجممعية وهي تحيل الفرد إليه، أو تنال منه، إن خرج عن طاعتها . وفي الوقت نفسه، فإنها جديرة بأن ينظَر في عالمها الروائي ونوعية إبداعها الفعلي في بنائه، وعلى أنه عالمها، بأكثر من معنى، سوى أن كتابتها عما أنجزته، أو تحقق باسمها، محل مناقشة، وفي الوقت نفسه، يضعها في مواجهة مساءلات بصدد خاصية مركزية تمحوِر أعمالها دون غيرها كثيراً، وما في هذا التصور من عدم تصديق لما قامت به، ويجرى الاهتمام به بشكل لافت .

علامات فارقة

كما قلت، ثمة تركيز مكثف على ما قامت به مها حسن، بوصفه المنجز الفريد من نوعه والمتوقف عليها وليس سواها. حيث تأتي على ذكر الرجال أكثر من النساء " فرجينيا وولف تكررت عندها وسيمون دي بوفوار" إنما كان يفترَض عليها ألا تنغلق على نفسها من باب الشغف المرآوي بالذات، وعلامة النرجسية في بناء الأوصاف وسرد " المغامرات " في لقاءات ومناسبات شتى، بينما سبقتها نساء، وبرزن في ظروف غاية في الصعوبة، وكابدن كثيراً من جبروت الذكورة، وأكثر من ذلك عرِفن من خلال مجتمعاتهن، ومن الداخل، كما في حال: ليلى بعلبكي: الآلهة الممسوخة " 1960 "- غادة السمان، ليلة المليار " ص 1986 "- علوية صبح: مريم الحكايا " 2002"-أحلام مستغانمي : ذاكرة الجسد " 1993 "-نجوى بركات: يا سلام " 1999 "-هدى بركات : سيدي وحبيبي " 2004- عالية ممدوح: التشهي " 2007 " ...إلخ.

نعم، ثمة مسعى لاستقطاب الأضواء لتكون هي في الواجهة، وما ينطوي عليه هذا المسعى من نكران جميل من سبقنها ممن ذكرت وسواهن، وهنا بالعشرات، كما أتيت على ذكرهن في " كما طالعت ذلك في كتابي: زئبق شهريار "، وفي صفحات تترى، وتناولي لهن جندرياً.

ذلك ما يمكن تبينه من خلال بنية الخطاب لديها، وهي لا تنفك تراوح ما بين التعبير عن العالم المتشظي وصدمتها به، ومواجهتها له بالكتابة" الروائية " والإشارة إلى الجهات التي تحتفي بها، وما يدخل في نطاق الأقرب إلى التنظير بالنسبة للكتابة، وما تحقق على يديها كتابةً .

الكتاب الشاهد، والكتابة :الطريق الماراتوني

ثمة جرأة، كما قلتُ، لا تخفى لدى مها حسن وهي تتحدث عن مجتمع فسيفسائي: كردي- عربي- تركي، وعما يخص كرديتها، وإنما أيضاً ما يجري تركيزه على المجتمع في عمومه.

وما يجعلها في مواجهة أوجه التخلف القائمة، كما نقرأ في حوار معها، وموقع النساء فيه:

("خُلقت لأروي"، هذه العبارة التي بدأت بها روايتي الأخيرة (الراويات)، من هنا تتبدى أهمية الكتابة بالنسبة لي، فالعيش بالنسبة لي هو الكتابة، تماما كما قلت في السطر الأول من الرواية: أعيش حياتين.. ووصفت نفسي بالآلة الكاتبة. أعتقد أن الكتابة تمنح المرء حياة إضافية، ربما هي قدر أيضا.

تكتبين عن الوطن والعالم العربي وأنت بعيدة عنهما، ونشعر في كتاباتك السردية بإحساس ربما يفوق إحساس الذين يعيشون هناك ويتفاعلون يوميا مع الأحداث. كيف تتحقق لديك هذه الحاسة السحرية التي تتسلل إلى القيعان الخبيئة للإنسان والأرض؟

أنا ابنة هذه المنطقة، لدي مخزون هائل من حكاياتها، ومتأثرة بثقافتها، دون أن ألغي أثر العيش الغربي علي، والذي فتح لي كذلك آفاق الثقة بذاتي الكتابية، ومنحني الإيمان بالكتابة دون طابوهات إبداعية.

...أذكر للتو كتاب "تدهور الحضارة" وأشعر أننا في العالم العربي بكامل إثنياته وتعقيداته، من عرب وكرد وأمازيغ وموازييك إنساني هائل مصهور في مفاهيم قديمة لم تتطور، لدينا الكثير -كروائيين وشعراء ونقاد وباحثين- الكثير من العمل، لدينا مساحات لم يشتغل عليها أحد، لهذا فأنا "مهجوسة" إن صحت اللفظة بأبناء هذه المنطقة وبناتها.

وُلدت في مجتمع نسائي حكّاء.. في منزل تحكمه ثلاث نساء يتبادلن السلطة، ويتنازعنها، وقد تناوبن على تربيتي، وتنازعن علي، إلى أنني حتى اليوم، أحاول إيجاد صيغ توفيقية لأعبّر عن ولائي لهن معا، دون تعارض أو نزاع.

جدتي لأبي، مربيتي الذهنية، امرأة عُرفت بالحكمة، وكانت تُدعى إلى مجالس الرجال حتى لفض النزاعات. كانت امرأة قليلة الكلام، صوفية إلى حد ما، كردية لا تجيد من العربية إلا السور القرآنية. علاقتها بي استندت إلى القص والنُصح غير الفج، والكثير من الحب، ثم جاءت ابنتها، عمتي، التي كانت طموحة ومتمردة ضمن محيطها الضيق، لكن المجتمع هرسها وأقفل عليها داخل بيوت تقليدية، فماتت شابة، ولا تزال ملهمتي عن النساء الرافضات لقدرهن، حتى أنني أظن أنها ماتت برغبتها، ماتت كرفض للحياة المملة والعادية.موقع الجزيرة - نت ، حاورها إبراهيم الحجري، 7-4/ 2015 ).

هو جانب آخر من تصورها الثقافي لموضوع المجتمع وما فيه من تصدعات من جهة، وما يعرّف بها في موقع الباحثة الميدانية، والعارفة بخفايا الأمور، من جهة أخرى، وهو لا يليق بها، ولا بأي شكل من الاشكال، حين تقول (لدينا الكثير -كروائيين وشعراء ونقاد وباحثين- الكثير من العمل، لدينا مساحات لم يشتغل عليها أحد..)، حيث التعميم واضح، واليقين المطلق بما سمّته بـ " مساحات لم يشتغل عليها أحد " ، وهذا يترجم جانباً آخر من شخصيتها الثقافية، وحديثها عما يخرجها عن كونها روائية، ويقدّمها في صورة أكبر مما هي عليه. ومثال ذلك، مفهوم " المساحات " ودلالتها، وبالتأكيد، ما يخص الجسد، أو الجنس، أو الدين...إلخ، وحتى بالنسبة لما هو إيروتيكي، وانشغال الكاتبات بالأخير إلى درجة الإسفاف في تصوير المشاهد، نوعاً من البورنوغرافيا، والقول بأن ذلك تحدّ للذكورة، وهو في بنيته، إعلاء من شأن الذكورة، والوقوع في مصيدة الشبق الذكوري، ومكاشفة سوء التدبير للذات الأنثوية جرّاء الجهل بعالمها الفعلي، وثمة صفحات تترى، تطرقت إلى ذلك، في ؟ زئبق شهريار "..

وما يتعلق بصورة خاصة، بمكانة المرأة الدونية، ومن خلال مفهوم الشرف، حيث تقول في مقال لها عن المرأة والشرف في المجتمع " الشرقي " في مقالها:جرائم الشرف إرهاب ضد المرأة، الحوار المتمدن، 24-9/ 2005

( وكنت أتساءل بيني وبين نفسي، ما الذي ينقصنا نحن في الشرق حتى نخرج من رأسنا أن الشرف هو الجسد، ومتى يصبح الشرف قيمة أخلاقية تتعلق بالفهم الإنساني الأوسع لها، الصدق، العدالة، الحق، الأمانة ... علما، أيها السادة، أن الفرنسيات اللواتي لهن عشاق، صارمات جدا في مفاهيم الشرف من جانبه المعنوي والأخلاقي، لا الجسدي. ) .

تلك موضوعات يسهل التعرف عليها لدى مجمل الكاتبات، ومعاناتهن من ذلك ، أما التوظيف فمختلف طبعاً، من كاتبة لأخرى.

ذلك يعني تأكيد مكانة الكتابة قابليتها لأن تفتح أمام كاتبها آفاقاً، وتكسبه شهرة، حيث يجري تسليط الضوء عليه في أمور مختلفة، كما نقرأ هنا:

( في معرض الكتاب في الشارقة، يقدمها تركي الدخيل" حيث روايتها وصلت إلى لائحة البوكر الطويلة على أنها كردية( بل أقدمك ككردية، يكفي ما تعرَّض له الكرد من مظالم . ص 58 .).

وما يكون دافعاً لأن تتحدث في أهم النقاط وأكثرها حساسية وحيوية، جهة جحيم اللغة مثلاً:

( اللغة الفرنسية هي لغة العقل، لغة الواقع، أما العربية فهي اللغة الداخلية. ص64

اللسان هو الهوية..ص 64

ككاتبة اعتدت اللغة العربية وسيلة تعبير وتفكير وتخييل، أعترف أنني أشعر بالحرية أكثر باللغة الفرنسية...ص69.

صعوبة الكتابة بالفرنسية، وهي تحاول كتابة رواية بالفرنسية. ص 77) .

وهي بدورها واقعة جامعة بين الكثيرين ممن يكتبون وبأكثر من لغة.

وما تسهم الكتابة به في خلق شخصية مفهومية من الكاتب، وعبر الجوائز، وإن كان هناك تحفز عليها، لكنها من ناحية أخرى، ترفع من رصيد الكاتب الاعتباري:

( الجوائز تستقطب الضوء في محتواها. ص 82 )

وما يأتي في سياق مواجهة الكاتب/ الكاتبة لتلك السلبيات الجندرية وغيرها في المجتمع.

أي جهة: حواجز الكاتبة من خارج السرب:

( وضعتُ التاء المربوطة، لأن كوني امرأة هو أهم حاجز يقف في الثقافة العربية. ص 84.).

وأظن أن هذه التاء تصدت لها أغلبية الكاتبات العربيات وسواهن، من موقع حساسيتها والجانب المؤلم فيها بالمقابل، وما يجعل المرأة مهمشة من خلال هذه " التاء "

وجرّاء اللاتناغم المجتمعي، والنخر السياسي في المجتمع، وسوء النظر إلى الكاتب: الكاتبة:

( العرب لا يعبرونها كاتبة عربية، وأغلب الكرد سيقولون إنني كاتبة عربية. ص86. ).

لهذا، ومن باب التمايز، تطرح اسمها ككاتبة خارج أي سرب يجردها من تمايزها:

( إن أدبي، ويحق لي التحدث عنه، لأن النقد ما يزال جمعياً في نظرته، هو أدب برّي. ص 92.

بطريقة ما، ولأنني ولدت امرأة، وجدتني أجيّر العالم صوب ضفّة النساء. ص 98.

تتم مناقشة رواياتي في مدن عديدة..ص118 ).

وما يسهم في إنجاز أدب كهذا:

( حين نعرف ما نريده، نستطيع تحقيق ما نريد، لكن طريق معرفتنا لأنفسنا وتحديد مسارنا، وفق الأفكار الجمعية المحيطة بنا إضافة لقوانين السوق التي تحدد أهمية كتاب ما. ص 119.) .

ونتلمس في هذه المجموعة المختارة من العبارة المرتبط بالكتابة، تعزيزاً لذاتها، وإن جاءت مكررة هنا وهناك، لكنها في بنيتها تعرّفنا بفحواها وعائدها النفسي بالمقابل:

( الكتابة هي الوطن المختار. ص134.الكتابة هي الكائن الذي يعيش معي، ويجلب العالم إلي..ص140. الكتابة هي الاشتغال اليومي الذي يشبه كثيراً علاقة المزارع بالأرضزص157.

تزوجت الكتابة، كما يقول لي أحد الأصدقاء..ص159. الكتابة، أعني بدقة الرواية، هي تلك البوصلة السرّية التي تستطيع أن تلج دواخلنا.ص 161. بالنسبة لي الكتابة هي ذلك التنقيب اليومي عن ذاتي الفردية المجدولة في ذوات جمعية..ص172.

نعم، العلاقة بين الروائي ورواياته هي بالدرجة نفسها، وكل الروايات هي أولاد الروائي.ص179.

تبدو علاقتي برواياتي متقلبة، أي لا يمكن وضعها تحت عنوان واحد، فهناك روايات ضعيفة وهشة، أحبها أكثر..ص179.

شخصياً لا يمكنني الكتابة دون حب..ص192.

على أحدنا أن يكتب، وأن يكتب بحب. هذا سر الكتابة الدافئة، المؤثرة، المقنعة. ص 193.

وفي النهاية:

إن حب الكتابة يصنع الكتابة، ويعيد إنتاج الحب لدى القارىء، وتبدأ الرحلة السحرية الغامضة بين الكاتب المتخيل في ذهن القارىء، وبين قارىء لا يعرفه الكاتب، وهنا يكمن سر الطاقة الخلاقة التي تُحدثها الكتابة والقراءة. ص 194 . ).

وذلك ما يتبين لنا في نهاية " الراويات "، حيث تقول راويتها والمتداخلة معها:

( عبر الكتابة، تحررت أعماقي، وخرجت إلى الضوء، وعبر الكتابة، كتابتي، لا كتابة غيري، امتلكت أعماقي المنشودة، شرعية الضوء، والخروج إلى الملأ " النسخة الالكترونية " ) .

أزعم أن الذي يمنح مها حسن ككاتبة روائية، هو شغفها بالكتابة، وسعيها إلى أن تكون نوعية، ورواياتها لا تخلو من هذه السمة التي تستحق التقدير، والقابلة للقراءة من وجهات نظر مختلفة.

ويبقى الذي أفصحت عنه في " أحد يسكن رأسي " قابلاً للمناقشة، لأن الكلام يُسمّيها وليس وارداً باسم سارد معين، أو راو ٍ ما، وعبْر هذا الكتاب الذي يشكل فعلاً تنويريرياً لجوانب ذاتية في شخصها من جهة، ولما رأته وراهنت عليه في أعمالها الروائية، وصفة الفن فيها، وما يكون ذلك سبباً في تغيير وجهة النظر في أعمالها على خلفية من المتردد في كتابها هذا، ومحل جدال !

أحد يسكن رأسي، قابل للانقسام، وهو موزَّع بين التنسيب الروائي، والتطويب التنظيري هنا !