1-

لما بلغتني دعوة مصلحة الإذاعة الفلسطينية بالقدس، لأذيع حديثاً عن المرحوم الرافعي لمناسبة تمام سنة على وفاته. . . تهللت نفسي وسُريَّ عني وقلت: هذا قطر من أقطار العربية لم يزل على وفائه لكاتب العربية والإسلام. . .

ثم عادت إليّ الذكرى، فتغشاني خزي وألم حين ذكرت أن مصر العربية المسلمة لم تستطع - بعد عام - أن تقوم للرافعي ببعض حقه حتى في الدعوة إلى حفلة تأبين تذيع فضله وتذكر به. . . إلا محاولات فاشلة لا تغني ولا تقوم ببعض الوفاء!

وازدحمت في رأسي صور وخواطر، وتتابعت على عيني ذكريات وذكريات، وتدافعت إلى صدري آلام وأشجان؛ وقالت لي نفسي: بعض هذا يا صاحبي؛ وماذا كنت تنتظر أن تصنع مصر للرافعي؛ وإن بينه وبين كل أديب في مصر ثأراً لا يخفف الموت من عنفوانه وشدته!

وكأنما كانت مقالة صديقي الأستاذ سيد قطب في ذلك الوقت لتذكرني بالحقيقة التي يعيش فيها بعض أدبائنا حين يحاولون أن يجعلوا من بعض العدوات الأدبية ثأراً يتوارثه الأبناء عن الآباء، فيجعلون من دروسهم الأدبية إلى تلاميذهم ما كان بينهم وبين الموتى من العداوة والبغضاء!

. . . وهممت أن أعتذر إلى الداعي من حياء وكبرياء، خشية أن يسألني سائل هناك: ماذا فعلت مصر للرافعي ولها كانت حياته وفيها مثواه؟ فتمنعني العزة القومية أن أتهم قومي بالعقوق ونكران الجميل

ولكني جمعت عزيمتي وأقنعت نفسي بأن العلم لا وطن له، وأن البلاد العربية كلها وطن واحد لمن يستشعر في نفسه عزة المسلم ومجد العربي. وأجبت الدعوة. . .

وكنت ثالث ثلاثة من المصريين دعتهم مصلحة الإذاعة بالقدس منذ كانت لإذاعة أحاديث أدبية؛ أما السابقان فهما الدكتور هيكل باشا والأستاذ المازني.

فلسطين هي تلك البلاد المقدسة التي تربطنا بها أواصر وثيقة منذ أقدم عصور التأريخ، من أيام الفراعين، إلى صدر الإسلام، إلى عهد صلاح الدين، إلى تاريخ المماليك، إلى زم محمد علي وإبراهيم الفاتح. . . إلى اليوم الذي مزقت فيه الحرب العظمى دول الإسلام، وتوزعتها أطماع السياسة الأوربية!

بيننا وبينها وحدة الدين، وآصرة اللغة، وعاطفة الجوار، وواشجة الدم والنسب من لدن عمرو بن العاص إلى عهد الفاروق. لا يفصلها عن مصر فاصل من جبل أو بحر أو حد مصنوع، إلا أن تكون القناة الملعونة في التاريخ - قناة السويس - التي كان إنشاؤها غنماً للعالم وغرماً على مصر؛ ومنها كان الرمز الأول للقطيعة بين مصر وبلاد الإسلام، حين شاعت على ألسنة المصريين تلك الخدعة المأثورة: (مصر قطعة من أوربا!) فكانت دسيسة سياسية بارعة، فرقت بين الأخوين لأب وأم حيناً من الزمان!

ركبت القطار من محطة القاهرة في منتصف الساعة السادسة من مساء السبت 7 مايو وفي وهمي أنني مسافر إلى بلد بعيد؛ فما أشرق صباح اليوم التالي حتى كنت في مدينة القدس المطهرة عاصمة فلسطين، قبل أن تبلغ الساعة التاسعة. ست عشرة ساعة بين القاهرة والقدس، في قطار يدب على رمال الصحراء دبيب السلحفاة بطيئاً وانياً ويقف في الطريق أكثر من أربع ساعات

إن المسافر من القاهرة إلى بعض الأقاليم الجنوبية من مصر نفسها لا يبلغها في ست عشرة ساعة في القطار السريع؛ وإنك مع ذلك لتسأل نفسك: كم مصريَّا رحل إلى هذه البلاد الشقيقة ليتعرف إلى أهله من أهلها؟ فلا يأتيك الجواب بما يؤكد لك معنى من معاني الإخاء والقربى بين مصر وفلسطين!

لماذا لماذا؟ لأن السياسة التي تسيطر على مصر وفلسطين لا يرضيها أن تكون بين مصر وفلسطين رابطة من الود والإخاء. وقد بلغت هذه السياسة في مصر ما لم تبلغه هناك، فنسي المصريون إخوانهم في فلسطين ولم ينسى الفلسطينيون إخوانهم على ضفاف النيل، وفي كل سنة يفد إلى مصر مئات من شباب فلسطين، وأدباء فلسطين وتجار فلسطين ليمتعوا أنفسهم برؤية إخوانهم وأهليهم في وادي النيل، ثم يعودون إلى بلادهم ينتظرون رد الجميل فلا يجدون الجميل! ست عشرة ساعة، لو أطرد الطريق وقلت محطات الانتظار ما بلغت ثماني ساعات، هي كل ما بين مصر وفلسطين.

ما أقرب وما أبعد! وصل بي القطار المصري إلى محطة القنطرة على القناة، في منتصف التاسعة مساء؛ وركبت من ثمة قطار فلسطين، فلم يتحرك للسير قبل منتصف الثانية عشرة. ثم مضى بنا بين كثبان الرمل في صحراء سينا إلى غايته. فلم يكن لنا مع الظلام الدامس ووحدة مناظر الصحراء، إلا أن نأوي إلى مضاجعنا - غير الوثيرة - فما استيقظت إلا في الخامسة صباحاً وقد اجتزنا الحدود المصرية ووقف القطار في (غَزَّة) أولى مدائن فلسطين. ونبهتني أصوات الباعة على رصيف المحطة؛ ففتحت النافذة لأستقبل أول شعاعة من أشعة الشمس البازغة من وراء الجبال، تداعب أجفان النائمين خلف نوافذ القطار؛ وهب النسيم ندياً معطراً بأزهار النارنج كأنه يحمل أريجاً من أنفاس أهل الجنة. وسرحت الطرف فيما أمامي؛ فإذا صفحة مشرقة تتحدث عن جمال الطبيعة وقدرة الخلاق، لم يرَ المصريون لها شبيهاً فيما رأوا من جمال الطبيعة المصرية بين الإسكندرية وأسوان.

بيوت مبعثرة على رؤوس التلال وفي سفوح الجبل، وسهول رملية فيحاء قد نبتت فيها شجيرات القمح والشعير، وحدائق خضر ناضرة قد ملأتها أشجار البرتقال والنارنج والمشمش، ونخلة قائمة هنا، وخيمة مضروبة هناك، وكروم زاحفة على الأرض، وأعشاب نامية على الصخر، وأخاديد حددتها الأمطار في خدود الجبال؛ والقطار يسير في طريق ملتوية بين منحنيات الجبال، صاعداً منحدراً، ومشرقا مغرباً؛ كأنما اتخذوا له هذا الطريق ليجلوا على المسافر كل ما يمكن أن تجتليه العين من رواء الطبيعة في فلسطين؛ فما مللت النظر إلى هذه المشاهد الفاتنة واقفا في نافذة القطار ثلاث ساعات، حتى وصلت إلى محطة اللِّدّ في الساعة الثامنة صباحاً؛ ومحطة اللِّدّ هي المحطة المركزية في فلسطين، ومنها تتفرع سكة الحديد فروعها إلى مختلف أنحاء البلاد، أو يستمر القطار سائراً في طريقه إلى دمشق. . .

وانتظرت في محطة اللد زهاء ساعة، قبل أن يتحول بي القطار في طريقه إلى القدس المطهرة؛ وفي الطريق بين اللد والقدس، صحبني شاب من أدباء فلسطين أُنسيتُ اسمه؛ فأخذ معي في حديث طويل عن السياسة وآخر أنباء الثورة ومصير فلسطين؛ وكان يتحدث إلي في حماسة وقوة وانفعال كأنه خطيب على رأس كتيبة يحمسها الجهاد؛ فوالله ما أدري أكانت شدة أسره في الحديث أم روعة المناظر من حولي أحب إلي. . .

واقتربنا من بيت المقدس فسكت محدثي قليلاً ثم سأل: هل لي أن أتشرف بمعرفة سيدي؟ قلت: مصري قال: نعم لقد عرفت ذلك من حديثك، ولكن. . . يخيل إلي أني أعرف أكثر من ذلك عن سيدي. . . ولولا أن الجرائد تقول إن الأستاذ سعيد العريان لا يقدم إلى القدس إلا غداً، لقلت إنك هو. . . إنني أعرفه بصورته من مجلة الرسالة. . .!

وكانت أول تحية كريمة يلقاني بها أديب من شباب فلسطين، وكانت مفاجئة؛ فأحسست شيئاً من الخجل والارتباك، لم أجد معهما إلا أن أمد يدي إلى صحفة بيده مستأذناً، فدفعها إلي؛ وفيها قرأت أنني قادم إلى القدس في صباح الغد. . . وهو الموعد الذي كنت حددته من قبل لمحطة الإذاعة، ثم فكرت بالسفر قبل ميعادي بيوم. . .

إنني لم أكن أقدر - وأنا من أنا في نفسي - أنني سأجد من يعرفني في فلسطين أو يهتم لمقدمي؛ ولو أنني قد بلغت بنفسي من الغلو أقصى ما تبلغ إليه أمنية شاب مثلي، لكان ما رأيت من حسن استقبال المقدسيين وحفاوتهم فوق ما تبلغ منية المتمني ولا أزهو بنفسي فأزعم أنني أهل لبعض ما لقيت، ولكنه كرم الفلسطينيين العرب يأبى إلا أن يستعلن في كل مناسبة ولكل مجال

وفي دار شيخ أدباء العروبة الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي كان مقامي طول المدة التي قضيتها في فلسطين. لقد دخلت فلسطين وأنا خفيف الظهر فما فارقتها حتى كان عليّ من الدين لهذا الرجل الكريم ما ينوء به كاهلي؛ فشكراً له ثم شكراً ثم شكراً. . . ومعذرة إليه إن عجزت عن الوفاء!

وصحبتني طائفة كريمة من الأدباء في غدوي ورواحي، لتهيئ لي أسباب التمتع في الرحلة بين المشاهد المقدسة والبيوت الأثرية، فزرت المسجد الأقصى، وقبة الصخرة ومصلى عمر، وكنيسة القيامة، ومصعد المسيح، وبيت لحم، والمتحف الإسلامي، وكلية الروضة، والنادي المصري؛ وتمتعت برحلات عدة كان رفيقي في أكثرها الأستاذ الأديب إبراهيم طوقان وكيل القسم العربي في محطة الإذاعة. ولن أنسى ما حييت فضله وفضل الأصدقاء الكرام: الدكتور إسحاق الحسيني، والشيخ يعقوب البخاري افندي، والأستاذين داود حمدان، وعبد الحميد يس، وغيرهم من أدباء فلسطين وأهل الرأي والجميل

وإذا كان لي أن اذكر شيئاً بخصوصيته في هذه الرحلة؛ فان اليوم الذي خطبت فيه في كلية روضة المعارف الإسلامية بالقدس سيظل أبقى أثراً وأخلد ذكراً بين أيامي

وكلية روضة المعارف الإسلامية في القدس، هي مدرسة حرة يشرف على شئونها المجلس الإسلامي الأعلى، ولها منهج خاص يعد شباب العرب ليكونوا في مستقبل أيامهم رجال العربية والإسلام، ومدير هذه المدرسة هو الأستاذ عبد اللطيف الحسيني ورئيسها الأستاذ الجليل الشيخ محمد الصالح افندي، وتضم بضع مئات من فتيان العرب جمعتهم إلى منهل في الثقافة العربية الإسلامية أكثر ملائمة لحال البلاد في هذه الأيام. وفيها طائفة من المدرسين الأكفاء عرفت منهم الأستاذ عبد الفتاح لاشين المصري، والأستاذ عبد الرحمن الكيالي الفلسطيني، وهما من خريجي مدرسة دار العلوم في مصر

زرت الكلية صباح الاثنين 9 مايو مع الأستاذ طوقان؛ وما بد لمن يزور فلسطين من أهل العربية من زيارة هذه الكلية. . . وقضيت ساعة. . . ثم انصرفت على موعد للغداء وإلقاء محاضرة في بهو المحاضرات بالكلية عن: (المثل الأعلى للشاب المسلم) بعد ظهر الأربعاء

لا تحدثني عن شباب مصر وطلبة العلم في مصر إذا ذكر شباب فلسطين وطلبة العلم في كلية الروض. هنا شباب يحسنون الزينة ويفتنون في وسائل الأناقة والتجمل، وهناك رجال قبل سن الرجال يعرفون لأي غاية يتعلمون، ويفكرون لغدهم قبل أن يفكروا في مطالب الصبى وأماني الشباب. . .

وعرفت أول من عرفت في فلسطين، شبابها العربي المسلم في كلية الروضة. . .

(لها بقية)

====

2-

تتمة ما نشر في العدد الماضي

لن أتحدث عن مشاهدات في هذه البلاد رأيتها بعينيّ، فذلك شيء يستطيعه كل ذي عينين؛ وفلسطين اليوم هي فلسطين التي رآها من قبلي عشرات من الكتاب والرحالين وتحدثوا عن مشاهدها وآثارها ومعالمها؛ فهذا المسجد الأقصى، وهذه قبة الصخرة، وذاك مهد المسيح في بيت لحم، وذلك - فيما يزعمون - مصعده ومسْراه على الطور، وهذا حائط البرق، وذاك مصلَّى عمر، وتلك كنيسة القيامة.

مشاهد كما وصف الواصفون وتحدَّث الرحَّالون وتغَّنى الشعراء؛ فليس بيّ من حاجة إلى الإعادة والتكرار.

ولكني سأتحدث عن المشاهدات الأخرى.

مشاهدات رأيتها بفكري وسمعت صداها في نفسي، وتحدث معناها إلى قلبي.

لقد أحسست أول ما هبطت هذه البلاد كأنما نضوت عن جسدي ثوباً كان يحتويني فأنا فيه غير من أنا: حسَّاً ومعنىً وفكرة؛ فما ألقيتُه عن جسدي حتى تواثبت نفسي منطلقةً على سجيتها في عالم غير محدود، لا تعرفه ولا تنكره، ولكنها فيه هي شيء غير ما هي كانت في هذا الثوب الذي يضم أطرافي منذ ثلاثين سنة أو يزيد.

أمصري أنا؟ لا؛ إن وطني لأكبر من ذاك.

إن لي أهلاً هنا وأهلاً هناك.

إن تراث الأجيال ليتحرك في دمي الساعة فيذكرني ما لم أكن أعرف.

ما هذا.

؟ لكأن لي في كل مكان ذكرى قريبة وما رأته عيناي قبل أن تراه عيناي.

إن قوة من وراء التاريخ تربطني إلى هذا المكان، وتستوقفني عند ذاك الأثر، وتقف بي عند ذلك المنعطف، وتذكّرني بشيء في هذا الحي.

إن هنا قبساً من روح أعرفها ترفّ حولي، ونفحةً من عطر أتشمَّمها تلامس روحي، وإن لي هنا لخفقة قلب، وإن لي هناك لدمعة عين، وإنني لأُلقيَّى خواطر وذكريات لم تكن من خواطري وذكرياتي؛ وإنني لأحس.

وإنني لأشعر.

فما أشك أن لي تاريخاً قبل تاريخي في هذا المكان، وأن لي ذكريات أبعدَ من ذكرياتي في هذا الحي، وأن الماضي الذي كان قبل أن أكون، هو إرث في دمي تحدَّر إليّ في أصلاب أسلافي ذكرياتٍ غامضة لا تكاد تبين إلا خفقات في القلب وزفرات في الفؤاد.

! أيها البلد الطيب! أيتها الأرض المقدسة! لقد عرفت بك أهلي ووطني وتاريخ قومي.

لست من فرعون ولا فرعون مني.

كفرت بالوطنية إن لم أؤمن بأني منكِ في أهلي ووطني.

! يا بلاد العربية والإسلام، انشري لواءَكِ وابعثي ماضيك حتى تنتظم رايتُك كلَّ مسلم وكل عربي! يا أهل العربية والإسلام، لستم من الوطنية في شيء حتى تؤمنوا أن وطنكم هو كل البلاد العربية والإسلام! يا أهلي وإخواني على ضفاف النيل، لقد عققتم اخوتكم عقوقاً غير جميل حين زعمتم أن أرومتكم غير الأرومة التي أنجبت عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعبيدة بن الجراح! يا أساتذة المدارس المصرية، لقد ظلمتم التاريخ ظلماً غير قليل حين ذهبتم تزعمون لنا منذ كنا أننا من سلالة خفرع ومينا وأمون! ويا قومي وعشيرتي هناك، معذرة إليكم مما كان، وعهداً عليّ أن أكون، وإلى اللقاء! إلى اللقاء تحت راية الإسلام.

! هذا شاب من أدباء فلسطين يحدثني عن مصر، وعن أدباء مصر، وعن السياسة في مصر، وعن النشاط العلمي في مصر، حديث العارف المتتبّع، لا يفوته شيء مما يعرفه المصريون عن أنفسهم؛ بل مما لا يعرفه المصريون أنفسهم.

فماذا يعرف المصريون عن فلسطين؟ وهذه جرائد مصر، ومجلات مصر ومطبوعات مصر، تملأ السوق في فلسطين؛ فهي في كل دار، وفي يد كل قارئ.

فماذا يقرأ المصريون من جرائد فلسطين، وماذا يعرفون عن أدباء فلسطين؟ (مصر زعيمة الشرق العربي!) هذه عبارة تسمعها بين كل أثنين يتحدثان عن مصر والأقطار العربية؛ فهل عقلها من قالها؟ وهل عَناها من تحدث بها؟.

أما هناك فَنَعم؛ فما يقولها عربي في غير مصر إلا مؤمناً بها مستيقناً حقيقتها؛ وأما هنا فهل تسمعها إلا في معرض الزهو والعُجْب والخيلاء.

؟ مصر زعيمة الأقطار العربية، ما في ذلك ريب ولا جدال.

ولكنها زعامة الجاه والغنى والصيت البعيد.

زعامة ليس لها تكاليف، وليس عليها واجبات، وليس من ورائها مشقة.

زعامة الدعاوى الفارغة، والتشدّق الكاذب، ولغو الأحاديث.

وإلا فهل ذكرت مصر ما عليها للأقطار العربية حين سرّها أن يقول القائلون إن مصر زعيمة الأقطار العربية؟ ومعذرة يا بلادي! إنك لأهلٌ للزعامة والجاه والسلطان ولكن.

ولكنك لا تريدين أن تفرضي على نفسك ما تفرضه الزعامة على أهلها من مشقات وتكاليف، وهيهات هيهات أن تدوم الزعامة لزعيم لا يفرض على نفسه أن يبذل أكثر مما ينتفع.

وفي الحياة عبر وأمثال.

وجلستُ في مجلس طائفة من الأدباء أستمع إلى أحاديثهم ومداولاتهم، فإذا شباب هناك يسبقون الكهول عندنا في البحث والمطالعة والاستقراء، وإذا علم وأدب واطلاع، وإذا طرائق في البحث لا يعرفها إلا الأفلون من أدباء المصريين.

وسمعت أسماء كتب مصرية جديدة في السوق، لم يعرفها بعدُ في مصر إلا مؤلفها والصفوةُ من أصحابه، ودار جدال حول معارك أدبية في جرائد مصر لم يكن مبلغ علمي بها إلا عنوانها وكاتبها.

وجرت مصاولات، وتداولت آراء، وتنوعت أساليب الحديث؛ وخرجتُ بالصمت عن لا ونعم، وطارت خواطري إلى مصر، وإلى مجالس الأدباء في مصر، وإلى حظ الأدب والأدباء في مصر؛ وأطرقتُ من حياء.

مصر زعيمة الأقطار العربية.

نعم، إن فيها لكُتاباً وأدباء وشعراء، وإن فيها لجرائد وكتباً ومجلات، وإن فيها لتعليما ومدارس وجامعتين، وإن فيها لمطابعَ تخرج كل سنة مئات من الكتب في مختلف العلوم والفنون والآداب، ولكن.

ولكن مصر ليس فيها قراء.

مصر!.

إن لمصر فضلاً على العالم العربي لا ينكره جاحد، ولكنه فضل المطبعة والجريدة والكتاب لا فضل المصريين.

مصر.

! هل يعلم كتابها وشعراؤها ومؤلفوها أن كتبهم ودواوينهم ومؤلفاتهم أشهر وأذْيع في الأقطار العربية منها في بلادهم؟ رجاء إليكم أيها الكتاب والشعراء والمؤلفون: لا تسموها زعيمة الشرق العربي، ولكن سموها (مطبعة) الشرق العربي! ولا تجلسُ إلى عربيّ في فلسطين إلا سمعت له حديثاً في سياسة بلاده، ورأياً في سياسة بلاده، وحماسةً في الدفاع عن حق بلاده.

وفي مصر (كانت) حركة وطنية، وكان لها حدّةٌ وشدّة، فما طغت في يوم من أيامها على آراء المصريين ولا فرضت سلطانها على مجالسهم بمقدار ما شغلت الحركة الفلسطينية خواطر العرب في فلسطين.

وتسأل: لماذا؟ فيجيبك قائلهم: (لقد كانت ثورتكم الوطنية في مصر للاستقلال، والاستقلال عندكم ترف سياسي؛ ولكن ثورتنا الوطنية في فلسطين للحياة.

إن السياسة العامة في فلسطين هي سياسة كل فرد في أهله، وفي دينه، وفي ولده، وفي حقله، وفيما يملك؛ إننا إن لم نكافح كفاح الموت في هذه الثورة الوطنية، فلن تجد منا غداً عربياً واحداً في فلسطين.

!) وصدق القائل؛ فما في فلسطين اليوم ثورة وطنية كبعض ما نعرف من الثورات السياسية في التاريخ، ولكنه جهاد الأحياء للحياة، كما يجاهدون للطعام والشراب، فأما ظفروا فعاشوا في بلادهم آمنين كما يعيش كل شعب في بلاده؛ وإما.

وإما كانت فلسطين هي الأندلس الثانية: لا يُذكر فيها أسم الله ولا ينطق فيها بكلمة التوحيد.

! وحاولتُ أن أعرف في فلسطين من حال المرأة العربية المسلمة التي سمعت بجهادها وبسالتها فيما تنقل جرائدنا من أخبار الثورة العربية في فلسطين؛ فإذا بيني وبينها حجاب؛ فلا ترى في الطريق واحدة منهن في مثل حال أختها المصرية: تسير في الطريق شبه عارية في ثوب مهلهل إن لم يشفْ يصفْ، ولكن وجوهٌ إلا يكن عليها حجاب فأن فيها حياء.

إلا وجوهَ الغواني من بنات صهيون ونساء المهاجرين. ومحطة الإذاعة في فلسطين غيرها في مصر؛ فهي هناك مصلحة حكومية وهنا شركة يربطها بالحكومة عقد تجاري؛ على أن أول ما تلاحظه من الفرق بين المحطتين هو عناية محطة فلسطين بالأدب والأدباء وإغفال شأنهما في مصر؛ فلولا محاضرة أو محاضرات يذيعها كل سنة من محطة القاهرة الأساتذة طه حسين والمازني وهيكل والبشري - ليس غير - لما درى السامع من بعيد أن في مصر أدباً وأدباء.

على أن أكثر ما تذيعه القاهرة من موضوعات الأدب بعيد عن مناسباته؛ فما هو إلا إعلان عن كتاب، أو تعريف بإنسان، أو حديث معاد، أو خطبة منبرية ذات مواعظ وأمثال.

أو فكاهة رخيصة.

وقلما يتنبه القائمون على تحضير برامج الإذاعة في محطة القاهرة، إلى مناسبة من المناسبات الأدبية العامة ليجعلوا لها موضعها من البرنامج في ميعاده، إلا أن يتقدم إلى ذلك من يتقدم من الأدباء وفي يده موضوعه كأنه طالب إحسان! وأحسب ذلك يرجع إلى سببين: أولهما أن الأدب في مصر عامة ليس له سوق نافقة بحيث يغري محطة القاهرة بالحرص على إرضاء مستمعيه.

والثاني أنه ليس في القائمين على شئون محطة القاهرة أديب متخصص له في الأدب معرفة وإطلاع يحملانه على أن يعّد نفسه واحداً من الأسرة الأدبية في مصر بحيث يعرف اتجاه الجماعة في الأدب فيسير مع تطوراتها على نهج سواء. على أن الإذاعة اليوم هي وسيلة من إحدى الوسائل في نشر الثقافة وتوجيه الرأي العام؛ فما ينبغي أن يحملها انصراف جمهور المستمعين عن الأدب على إغفاله؛ فإن لها من السلطان ما تستطيع به أن تحمل مستمعيها على العناية بالأدب والأدباء لو سارت على برنامج مرسوم إلى هدف مقصود.

ثم إن مصر ليست هي وحدها التي تستمع إلى محطة القاهرة، ولكن أقطاراً أخرى من أقطار العربية لها علينا من الحقوق الأدبية ما يحملنا على إرضاء مستمعيها وكلهم يرفعون الأدب أسمى مكان. وإذ ذكرت هذا فما ينبغي أن يفوتني ذِكر الشاعر الأديب الأستاذ إبراهيم طوقان وكيل القسم العربي في محطة القدس؛ فأنه من خيرة شباب فلسطين ثقافة وأدباً وتحصيلاً، وله في الأدب آثار باقية؛ وبمثله في محطة القاهرة يمكن أن نتلافى هذا التقصير في حق الأدب والأدباء. والمصريون في فلسطين عدد غير قليل يعيشون في أمن وسعة ولهم في القدس نادٍ جميل في حيّ عامر يتبعه مدرسة ليلية وفرقة كشافة.

دعاني إلى زيارته سكرتيره الأستاذ عبد الفتاح لاشين المصري المدرس بكلية الروضة في مساء الأربعاء 11 مايو فذهب إليه مع الأصدقاء الأساتذة عبد الرحمن الكيالي، والشيخ يعقوب البخاري، وداود حمدان؛ فوجدت النادي مزيناً أبدع زينة احتفالا بالمولد النبوي، وثمة شيوخ يقرءون قصة المولد، والنادي مزدحم بالمصريين وضيوفهم من الفلسطينيين، يستمعون إلى ترتيل القارئ في خشوع وإيمان؛ واستقبلتنا فرقة الكشافة على الباب استقبالا مصرياً كريماً.

ثم ودَّعَنا أعضاء النادي بعد مجلس قصير، بكثير من الحفاوة والإكرام وكان آخر طوافي في القدس، في القنصلية المصرية.

وما أنكر أنه كان علىَّ أن أجعل أوَّل خُطاي إليها غداة مقدمي، وقد كان ذلك في نفسي، لولا أنني كان لا بد لي من رفيق يرشدني إلى الطريق، وكان احتياجي إلى الرفيق هو الذي جعل زيارتي للقنصلية آخر طوافي؛ فمعذرة إلى الأستاذ الأديب محمد حامد بك قنصل مصر في فلسطين الذي جعل أول لقائه إيانا عتاباً كريماً كان له في نفس موقع جميل، وكانت تحية صريحة لا تكلف فيها ولا رياء زرت القنصلية في مساء الأربعاء 11 مايو، فوافقنا الأستاذ متري بك وكيل القنصل خارجاً لبعض شأنه؛ فما رآنا حتى بدأنا بالتحية، وتقدمَنا إلى دار القنصلية، فقضينا في كرمة وقتاً ما ثم لم يلبث أن حضر القنصل، فما درى بمقدمنا حتى صعد إلى غرفته محتجاً على أن جعلتُ زيارته آخر طوافي؛ ثم عاوده كرم المصري فأرسل يدعونا إليه.

وكانت جلسة ممتعة، شهدتُ فيها ما لم أكن أتوقع، ولقيت ولقي أصحابي من عطف الأستاذ حامد بك وكرمه وأدبه ما أحرص على ذكرياته كأجمل ما شاهدت في فلسطين والأستاذ حامد بك أديب واسع الاطلاع على رغم منصبه السياسي؛ وإنه لتوفيق عجيب أن يكون قنصلنا في فلسطين العربية له مثل حظ الأستاذ حامد بك من الاطلاع في الأدب وفي الثقافة العربية.

ولقد عجبت - شهد الله - أن يبلغ هذا المبلغ في الأدب مصري من رجال السياسة؛ وكان آخر ما يدور في خاطري حين همت بزيارة القنصلية أن يكون لي هناك حديث في الأدب وفي شئون الأدباء كالذي دار في مجلس القنصل الأديب.

وأكثر من يذكر الفلسطينيون من رجالات مصر الراحلين، محمد عبده، ورشيد رضا، والرافعي، ولهم في نفوس منزلة من التقديس تضعهم في صف الخالدين من أبطال العربية والإسلام وأحب كتاب العربية إليهم أسرة الرسالة، فهم يعرفون كتابها فرداً فرداً، ويقرءون لها ما يكتبون بشوق، وقلما تجد شاباً من شباب فلسطين لا يقرأ الرسالة ويحتفظ بمجموعاتها.

وهم يعجبون أشد العجب حين يسمعون أن طائفة من شباب مصر لا يقرءون الرسالة! وأحسب لو أن أملهم تحقيق وصارت نسبة قراء الرسالة من المصريين تعدل نسبتهم في فلسطين لكان على الرسالة أن تطبع من كل عدد مائة ألف في الأسبوع.

وأكثر من يذكرون من الكتاب المصريين هم الأساتذة أحمد أمين، وعزام، والمازني، والزيات، وهيكل؛ ولولا سابقة للدكتور هيكل في الدعوة إلى الفرعونية لكان أحب الكتاب المعاصرين إلى أهل فلسطين؛ فما يغيظهم شيء فيما تكتب الصحف المصرية ما تغيظهم هذه الدعوة، وما يرونها إلا وسيلة إلى تمزيق الوحدة العربية التي يدعونها إليها ويرشحون مصر لزعامتها، وإلا سبباً إلى تقطيع الأواصر بين مصر وبلاد الإسلام وركبت القطار عائداً من محطة اللَّد، بعد زيادة قصيرة للأخ الأديب داود حمدان، ورياضة ممتعة في سيارة الأستاذ النشاشيي بين اللد وبيت المقدس وتحرك بي القطار عائداً إلى مصر ظهر يوم الخميس 12 مايو، فبلغت محطة القنطرة قبيل الغروب. ومعي من الذكريات لهذه البلاد المقدسة أثمن ما يحرص عليه إنسان.

أيتها الأرض الطيبة! أيها الأخوان الكرام! يا بني قومي هناك، وداعاً وداعاً إلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله

شبرا

محمد سعيد العريان

مجلة الرسالة - العدد 255

بتاريخ: 23 - 05 - 1938

* المصدر مجلة الرسالة العدد 256 (العدد 256) الاثنين 30-05-1938

]

لما بلغتني دعوة مصلحة الإذاعة الفلسطينية بالقدس، لأذيع حديثاً عن المرحوم الرافعي لمناسبة تمام سنة على وفاته. . . تهللت نفسي وسُريَّ عني وقلت: هذا قطر من أقطار العربية لم يزل على وفائه لكاتب العربية والإسلام. . .

ثم عادت إليّ الذكرى، فتغشاني خزي وألم حين ذكرت أن مصر العربية المسلمة لم تستطع - بعد عام - أن تقوم للرافعي ببعض حقه حتى في الدعوة إلى حفلة تأبين تذيع فضله وتذكر به. . . إلا محاولات فاشلة لا تغني ولا تقوم ببعض الوفاء!

وازدحمت في رأسي صور وخواطر، وتتابعت على عيني ذكريات وذكريات، وتدافعت إلى صدري آلام وأشجان؛ وقالت لي نفسي: بعض هذا يا صاحبي؛ وماذا كنت تنتظر أن تصنع مصر للرافعي؛ وإن بينه وبين كل أديب في مصر ثأراً لا يخفف الموت من عنفوانه وشدته!

وكأنما كانت مقالة صديقي الأستاذ سيد قطب في ذلك الوقت لتذكرني بالحقيقة التي يعيش فيها بعض أدبائنا حين يحاولون أن يجعلوا من بعض العدوات الأدبية ثأراً يتوارثه الأبناء عن الآباء، فيجعلون من دروسهم الأدبية إلى تلاميذهم ما كان بينهم وبين الموتى من العداوة والبغضاء!

. . . وهممت أن أعتذر إلى الداعي من حياء وكبرياء، خشية أن يسألني سائل هناك: ماذا فعلت مصر للرافعي ولها كانت حياته وفيها مثواه؟ فتمنعني العزة القومية أن أتهم قومي بالعقوق ونكران الجميل

ولكني جمعت عزيمتي وأقنعت نفسي بأن العلم لا وطن له، وأن البلاد العربية كلها وطن واحد لمن يستشعر في نفسه عزة المسلم ومجد العربي. وأجبت الدعوة. . .

وكنت ثالث ثلاثة من المصريين دعتهم مصلحة الإذاعة بالقدس منذ كانت لإذاعة أحاديث أدبية؛ أما السابقان فهما الدكتور هيكل باشا والأستاذ المازني.

فلسطين هي تلك البلاد المقدسة التي تربطنا بها أواصر وثيقة منذ أقدم عصور التأريخ، من أيام الفراعين، إلى صدر الإسلام، إلى عهد صلاح الدين، إلى تاريخ المماليك، إلى زم محمد علي وإبراهيم الفاتح. . . إلى اليوم الذي مزقت فيه الحرب العظمى دول الإسلام، وتوزعتها أطماع السياسة الأوربية!

بيننا وبينها وحدة الدين، وآصرة اللغة، وعاطفة الجوار، وواشجة الدم والنسب من لدن عمرو بن العاص إلى عهد الفاروق. لا يفصلها عن مصر فاصل من جبل أو بحر أو حد مصنوع، إلا أن تكون القناة الملعونة في التاريخ - قناة السويس - التي كان إنشاؤها غنماً للعالم وغرماً على مصر؛ ومنها كان الرمز الأول للقطيعة بين مصر وبلاد الإسلام، حين شاعت على ألسنة المصريين تلك الخدعة المأثورة: (مصر قطعة من أوربا!) فكانت دسيسة سياسية بارعة، فرقت بين الأخوين لأب وأم حيناً من الزمان!

ركبت القطار من محطة القاهرة في منتصف الساعة السادسة من مساء السبت 7 مايو وفي وهمي أنني مسافر إلى بلد بعيد؛ فما أشرق صباح اليوم التالي حتى كنت في مدينة القدس المطهرة عاصمة فلسطين، قبل أن تبلغ الساعة التاسعة. ست عشرة ساعة بين القاهرة والقدس، في قطار يدب على رمال الصحراء دبيب السلحفاة بطيئاً وانياً ويقف في الطريق أكثر من أربع ساعات

إن المسافر من القاهرة إلى بعض الأقاليم الجنوبية من مصر نفسها لا يبلغها في ست عشرة ساعة في القطار السريع؛ وإنك مع ذلك لتسأل نفسك: كم مصريَّا رحل إلى هذه البلاد الشقيقة ليتعرف إلى أهله من أهلها؟ فلا يأتيك الجواب بما يؤكد لك معنى من معاني الإخاء والقربى بين مصر وفلسطين!

لماذا لماذا؟ لأن السياسة التي تسيطر على مصر وفلسطين لا يرضيها أن تكون بين مصر وفلسطين رابطة من الود والإخاء. وقد بلغت هذه السياسة في مصر ما لم تبلغه هناك، فنسي المصريون إخوانهم في فلسطين ولم ينسى الفلسطينيون إخوانهم على ضفاف النيل، وفي كل سنة يفد إلى مصر مئات من شباب فلسطين، وأدباء فلسطين وتجار فلسطين ليمتعوا أنفسهم برؤية إخوانهم وأهليهم في وادي النيل، ثم يعودون إلى بلادهم ينتظرون رد الجميل فلا يجدون الجميل! ست عشرة ساعة، لو أطرد الطريق وقلت محطات الانتظار ما بلغت ثماني ساعات، هي كل ما بين مصر وفلسطين.

ما أقرب وما أبعد! وصل بي القطار المصري إلى محطة القنطرة على القناة، في منتصف التاسعة مساء؛ وركبت من ثمة قطار فلسطين، فلم يتحرك للسير قبل منتصف الثانية عشرة. ثم مضى بنا بين كثبان الرمل في صحراء سينا إلى غايته. فلم يكن لنا مع الظلام الدامس ووحدة مناظر الصحراء، إلا أن نأوي إلى مضاجعنا - غير الوثيرة - فما استيقظت إلا في الخامسة صباحاً وقد اجتزنا الحدود المصرية ووقف القطار في (غَزَّة) أولى مدائن فلسطين. ونبهتني أصوات الباعة على رصيف المحطة؛ ففتحت النافذة لأستقبل أول شعاعة من أشعة الشمس البازغة من وراء الجبال، تداعب أجفان النائمين خلف نوافذ القطار؛ وهب النسيم ندياً معطراً بأزهار النارنج كأنه يحمل أريجاً من أنفاس أهل الجنة. وسرحت الطرف فيما أمامي؛ فإذا صفحة مشرقة تتحدث عن جمال الطبيعة وقدرة الخلاق، لم يرَ المصريون لها شبيهاً فيما رأوا من جمال الطبيعة المصرية بين الإسكندرية وأسوان.

بيوت مبعثرة على رؤوس التلال وفي سفوح الجبل، وسهول رملية فيحاء قد نبتت فيها شجيرات القمح والشعير، وحدائق خضر ناضرة قد ملأتها أشجار البرتقال والنارنج والمشمش، ونخلة قائمة هنا، وخيمة مضروبة هناك، وكروم زاحفة على الأرض، وأعشاب نامية على الصخر، وأخاديد حددتها الأمطار في خدود الجبال؛ والقطار يسير في طريق ملتوية بين منحنيات الجبال، صاعداً منحدراً، ومشرقا مغرباً؛ كأنما اتخذوا له هذا الطريق ليجلوا على المسافر كل ما يمكن أن تجتليه العين من رواء الطبيعة في فلسطين؛ فما مللت النظر إلى هذه المشاهد الفاتنة واقفا في نافذة القطار ثلاث ساعات، حتى وصلت إلى محطة اللِّدّ في الساعة الثامنة صباحاً؛ ومحطة اللِّدّ هي المحطة المركزية في فلسطين، ومنها تتفرع سكة الحديد فروعها إلى مختلف أنحاء البلاد، أو يستمر القطار سائراً في طريقه إلى دمشق. . .

وانتظرت في محطة اللد زهاء ساعة، قبل أن يتحول بي القطار في طريقه إلى القدس المطهرة؛ وفي الطريق بين اللد والقدس، صحبني شاب من أدباء فلسطين أُنسيتُ اسمه؛ فأخذ معي في حديث طويل عن السياسة وآخر أنباء الثورة ومصير فلسطين؛ وكان يتحدث إلي في حماسة وقوة وانفعال كأنه خطيب على رأس كتيبة يحمسها الجهاد؛ فوالله ما أدري أكانت شدة أسره في الحديث أم روعة المناظر من حولي أحب إلي. . .

واقتربنا من بيت المقدس فسكت محدثي قليلاً ثم سأل: هل لي أن أتشرف بمعرفة سيدي؟ قلت: مصري قال: نعم لقد عرفت ذلك من حديثك، ولكن. . . يخيل إلي أني أعرف أكثر من ذلك عن سيدي. . . ولولا أن الجرائد تقول إن الأستاذ سعيد العريان لا يقدم إلى القدس إلا غداً، لقلت إنك هو. . . إنني أعرفه بصورته من مجلة الرسالة. . .!

وكانت أول تحية كريمة يلقاني بها أديب من شباب فلسطين، وكانت مفاجئة؛ فأحسست شيئاً من الخجل والارتباك، لم أجد معهما إلا أن أمد يدي إلى صحفة بيده مستأذناً، فدفعها إلي؛ وفيها قرأت أنني قادم إلى القدس في صباح الغد. . . وهو الموعد الذي كنت حددته من قبل لمحطة الإذاعة، ثم فكرت بالسفر قبل ميعادي بيوم. . .

إنني لم أكن أقدر - وأنا من أنا في نفسي - أنني سأجد من يعرفني في فلسطين أو يهتم لمقدمي؛ ولو أنني قد بلغت بنفسي من الغلو أقصى ما تبلغ إليه أمنية شاب مثلي، لكان ما رأيت من حسن استقبال المقدسيين وحفاوتهم فوق ما تبلغ منية المتمني ولا أزهو بنفسي فأزعم أنني أهل لبعض ما لقيت، ولكنه كرم الفلسطينيين العرب يأبى إلا أن يستعلن في كل مناسبة ولكل مجال

وفي دار شيخ أدباء العروبة الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي كان مقامي طول المدة التي قضيتها في فلسطين. لقد دخلت فلسطين وأنا خفيف الظهر فما فارقتها حتى كان عليّ من الدين لهذا الرجل الكريم ما ينوء به كاهلي؛ فشكراً له ثم شكراً ثم شكراً. . . ومعذرة إليه إن عجزت عن الوفاء!

وصحبتني طائفة كريمة من الأدباء في غدوي ورواحي، لتهيئ لي أسباب التمتع في الرحلة بين المشاهد المقدسة والبيوت الأثرية، فزرت المسجد الأقصى، وقبة الصخرة ومصلى عمر، وكنيسة القيامة، ومصعد المسيح، وبيت لحم، والمتحف الإسلامي، وكلية الروضة، والنادي المصري؛ وتمتعت برحلات عدة كان رفيقي في أكثرها الأستاذ الأديب إبراهيم طوقان وكيل القسم العربي في محطة الإذاعة. ولن أنسى ما حييت فضله وفضل الأصدقاء الكرام: الدكتور إسحاق الحسيني، والشيخ يعقوب البخاري افندي، والأستاذين داود حمدان، وعبد الحميد يس، وغيرهم من أدباء فلسطين وأهل الرأي والجميل

وإذا كان لي أن اذكر شيئاً بخصوصيته في هذه الرحلة؛ فان اليوم الذي خطبت فيه في كلية روضة المعارف الإسلامية بالقدس سيظل أبقى أثراً وأخلد ذكراً بين أيامي

وكلية روضة المعارف الإسلامية في القدس، هي مدرسة حرة يشرف على شئونها المجلس الإسلامي الأعلى، ولها منهج خاص يعد شباب العرب ليكونوا في مستقبل أيامهم رجال العربية والإسلام، ومدير هذه المدرسة هو الأستاذ عبد اللطيف الحسيني ورئيسها الأستاذ الجليل الشيخ محمد الصالح افندي، وتضم بضع مئات من فتيان العرب جمعتهم إلى منهل في الثقافة العربية الإسلامية أكثر ملائمة لحال البلاد في هذه الأيام. وفيها طائفة من المدرسين الأكفاء عرفت منهم الأستاذ عبد الفتاح لاشين المصري، والأستاذ عبد الرحمن الكيالي الفلسطيني، وهما من خريجي مدرسة دار العلوم في مصر

زرت الكلية صباح الاثنين 9 مايو مع الأستاذ طوقان؛ وما بد لمن يزور فلسطين من أهل العربية من زيارة هذه الكلية. . . وقضيت ساعة. . . ثم انصرفت على موعد للغداء وإلقاء محاضرة في بهو المحاضرات بالكلية عن: (المثل الأعلى للشاب المسلم) بعد ظهر الأربعاء

لا تحدثني عن شباب مصر وطلبة العلم في مصر إذا ذكر شباب فلسطين وطلبة العلم في كلية الروض. هنا شباب يحسنون الزينة ويفتنون في وسائل الأناقة والتجمل، وهناك رجال قبل سن الرجال يعرفون لأي غاية يتعلمون، ويفكرون لغدهم قبل أن يفكروا في مطالب الصبى وأماني الشباب. . .

وعرفت أول من عرفت في فلسطين، شبابها العربي المسلم في كلية الروضة. . .

(لها بقية)

====

2-

تتمة ما نشر في العدد الماضي

لن أتحدث عن مشاهدات في هذه البلاد رأيتها بعينيّ، فذلك شيء يستطيعه كل ذي عينين؛ وفلسطين اليوم هي فلسطين التي رآها من قبلي عشرات من الكتاب والرحالين وتحدثوا عن مشاهدها وآثارها ومعالمها؛ فهذا المسجد الأقصى، وهذه قبة الصخرة، وذاك مهد المسيح في بيت لحم، وذلك - فيما يزعمون - مصعده ومسْراه على الطور، وهذا حائط البرق، وذاك مصلَّى عمر، وتلك كنيسة القيامة.

مشاهد كما وصف الواصفون وتحدَّث الرحَّالون وتغَّنى الشعراء؛ فليس بيّ من حاجة إلى الإعادة والتكرار.

ولكني سأتحدث عن المشاهدات الأخرى.

مشاهدات رأيتها بفكري وسمعت صداها في نفسي، وتحدث معناها إلى قلبي.

لقد أحسست أول ما هبطت هذه البلاد كأنما نضوت عن جسدي ثوباً كان يحتويني فأنا فيه غير من أنا: حسَّاً ومعنىً وفكرة؛ فما ألقيتُه عن جسدي حتى تواثبت نفسي منطلقةً على سجيتها في عالم غير محدود، لا تعرفه ولا تنكره، ولكنها فيه هي شيء غير ما هي كانت في هذا الثوب الذي يضم أطرافي منذ ثلاثين سنة أو يزيد.

أمصري أنا؟ لا؛ إن وطني لأكبر من ذاك.

إن لي أهلاً هنا وأهلاً هناك.

إن تراث الأجيال ليتحرك في دمي الساعة فيذكرني ما لم أكن أعرف.

ما هذا.

؟ لكأن لي في كل مكان ذكرى قريبة وما رأته عيناي قبل أن تراه عيناي.

إن قوة من وراء التاريخ تربطني إلى هذا المكان، وتستوقفني عند ذاك الأثر، وتقف بي عند ذلك المنعطف، وتذكّرني بشيء في هذا الحي.

إن هنا قبساً من روح أعرفها ترفّ حولي، ونفحةً من عطر أتشمَّمها تلامس روحي، وإن لي هنا لخفقة قلب، وإن لي هناك لدمعة عين، وإنني لأُلقيَّى خواطر وذكريات لم تكن من خواطري وذكرياتي؛ وإنني لأحس.

وإنني لأشعر.

فما أشك أن لي تاريخاً قبل تاريخي في هذا المكان، وأن لي ذكريات أبعدَ من ذكرياتي في هذا الحي، وأن الماضي الذي كان قبل أن أكون، هو إرث في دمي تحدَّر إليّ في أصلاب أسلافي ذكرياتٍ غامضة لا تكاد تبين إلا خفقات في القلب وزفرات في الفؤاد.

! أيها البلد الطيب! أيتها الأرض المقدسة! لقد عرفت بك أهلي ووطني وتاريخ قومي.

لست من فرعون ولا فرعون مني.

كفرت بالوطنية إن لم أؤمن بأني منكِ في أهلي ووطني.

! يا بلاد العربية والإسلام، انشري لواءَكِ وابعثي ماضيك حتى تنتظم رايتُك كلَّ مسلم وكل عربي! يا أهل العربية والإسلام، لستم من الوطنية في شيء حتى تؤمنوا أن وطنكم هو كل البلاد العربية والإسلام! يا أهلي وإخواني على ضفاف النيل، لقد عققتم اخوتكم عقوقاً غير جميل حين زعمتم أن أرومتكم غير الأرومة التي أنجبت عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعبيدة بن الجراح! يا أساتذة المدارس المصرية، لقد ظلمتم التاريخ ظلماً غير قليل حين ذهبتم تزعمون لنا منذ كنا أننا من سلالة خفرع ومينا وأمون! ويا قومي وعشيرتي هناك، معذرة إليكم مما كان، وعهداً عليّ أن أكون، وإلى اللقاء! إلى اللقاء تحت راية الإسلام.

! هذا شاب من أدباء فلسطين يحدثني عن مصر، وعن أدباء مصر، وعن السياسة في مصر، وعن النشاط العلمي في مصر، حديث العارف المتتبّع، لا يفوته شيء مما يعرفه المصريون عن أنفسهم؛ بل مما لا يعرفه المصريون أنفسهم.

فماذا يعرف المصريون عن فلسطين؟ وهذه جرائد مصر، ومجلات مصر ومطبوعات مصر، تملأ السوق في فلسطين؛ فهي في كل دار، وفي يد كل قارئ.

فماذا يقرأ المصريون من جرائد فلسطين، وماذا يعرفون عن أدباء فلسطين؟ (مصر زعيمة الشرق العربي!) هذه عبارة تسمعها بين كل أثنين يتحدثان عن مصر والأقطار العربية؛ فهل عقلها من قالها؟ وهل عَناها من تحدث بها؟.

أما هناك فَنَعم؛ فما يقولها عربي في غير مصر إلا مؤمناً بها مستيقناً حقيقتها؛ وأما هنا فهل تسمعها إلا في معرض الزهو والعُجْب والخيلاء.

؟ مصر زعيمة الأقطار العربية، ما في ذلك ريب ولا جدال.

ولكنها زعامة الجاه والغنى والصيت البعيد.

زعامة ليس لها تكاليف، وليس عليها واجبات، وليس من ورائها مشقة.

زعامة الدعاوى الفارغة، والتشدّق الكاذب، ولغو الأحاديث.

وإلا فهل ذكرت مصر ما عليها للأقطار العربية حين سرّها أن يقول القائلون إن مصر زعيمة الأقطار العربية؟ ومعذرة يا بلادي! إنك لأهلٌ للزعامة والجاه والسلطان ولكن.

ولكنك لا تريدين أن تفرضي على نفسك ما تفرضه الزعامة على أهلها من مشقات وتكاليف، وهيهات هيهات أن تدوم الزعامة لزعيم لا يفرض على نفسه أن يبذل أكثر مما ينتفع.

وفي الحياة عبر وأمثال.

وجلستُ في مجلس طائفة من الأدباء أستمع إلى أحاديثهم ومداولاتهم، فإذا شباب هناك يسبقون الكهول عندنا في البحث والمطالعة والاستقراء، وإذا علم وأدب واطلاع، وإذا طرائق في البحث لا يعرفها إلا الأفلون من أدباء المصريين.

وسمعت أسماء كتب مصرية جديدة في السوق، لم يعرفها بعدُ في مصر إلا مؤلفها والصفوةُ من أصحابه، ودار جدال حول معارك أدبية في جرائد مصر لم يكن مبلغ علمي بها إلا عنوانها وكاتبها.

وجرت مصاولات، وتداولت آراء، وتنوعت أساليب الحديث؛ وخرجتُ بالصمت عن لا ونعم، وطارت خواطري إلى مصر، وإلى مجالس الأدباء في مصر، وإلى حظ الأدب والأدباء في مصر؛ وأطرقتُ من حياء.

مصر زعيمة الأقطار العربية.

نعم، إن فيها لكُتاباً وأدباء وشعراء، وإن فيها لجرائد وكتباً ومجلات، وإن فيها لتعليما ومدارس وجامعتين، وإن فيها لمطابعَ تخرج كل سنة مئات من الكتب في مختلف العلوم والفنون والآداب، ولكن.

ولكن مصر ليس فيها قراء.

مصر!.

إن لمصر فضلاً على العالم العربي لا ينكره جاحد، ولكنه فضل المطبعة والجريدة والكتاب لا فضل المصريين.

مصر.

! هل يعلم كتابها وشعراؤها ومؤلفوها أن كتبهم ودواوينهم ومؤلفاتهم أشهر وأذْيع في الأقطار العربية منها في بلادهم؟ رجاء إليكم أيها الكتاب والشعراء والمؤلفون: لا تسموها زعيمة الشرق العربي، ولكن سموها (مطبعة) الشرق العربي! ولا تجلسُ إلى عربيّ في فلسطين إلا سمعت له حديثاً في سياسة بلاده، ورأياً في سياسة بلاده، وحماسةً في الدفاع عن حق بلاده.

وفي مصر (كانت) حركة وطنية، وكان لها حدّةٌ وشدّة، فما طغت في يوم من أيامها على آراء المصريين ولا فرضت سلطانها على مجالسهم بمقدار ما شغلت الحركة الفلسطينية خواطر العرب في فلسطين.

وتسأل: لماذا؟ فيجيبك قائلهم: (لقد كانت ثورتكم الوطنية في مصر للاستقلال، والاستقلال عندكم ترف سياسي؛ ولكن ثورتنا الوطنية في فلسطين للحياة.

إن السياسة العامة في فلسطين هي سياسة كل فرد في أهله، وفي دينه، وفي ولده، وفي حقله، وفيما يملك؛ إننا إن لم نكافح كفاح الموت في هذه الثورة الوطنية، فلن تجد منا غداً عربياً واحداً في فلسطين.

!) وصدق القائل؛ فما في فلسطين اليوم ثورة وطنية كبعض ما نعرف من الثورات السياسية في التاريخ، ولكنه جهاد الأحياء للحياة، كما يجاهدون للطعام والشراب، فأما ظفروا فعاشوا في بلادهم آمنين كما يعيش كل شعب في بلاده؛ وإما.

وإما كانت فلسطين هي الأندلس الثانية: لا يُذكر فيها أسم الله ولا ينطق فيها بكلمة التوحيد.

! وحاولتُ أن أعرف في فلسطين من حال المرأة العربية المسلمة التي سمعت بجهادها وبسالتها فيما تنقل جرائدنا من أخبار الثورة العربية في فلسطين؛ فإذا بيني وبينها حجاب؛ فلا ترى في الطريق واحدة منهن في مثل حال أختها المصرية: تسير في الطريق شبه عارية في ثوب مهلهل إن لم يشفْ يصفْ، ولكن وجوهٌ إلا يكن عليها حجاب فأن فيها حياء.

إلا وجوهَ الغواني من بنات صهيون ونساء المهاجرين. ومحطة الإذاعة في فلسطين غيرها في مصر؛ فهي هناك مصلحة حكومية وهنا شركة يربطها بالحكومة عقد تجاري؛ على أن أول ما تلاحظه من الفرق بين المحطتين هو عناية محطة فلسطين بالأدب والأدباء وإغفال شأنهما في مصر؛ فلولا محاضرة أو محاضرات يذيعها كل سنة من محطة القاهرة الأساتذة طه حسين والمازني وهيكل والبشري - ليس غير - لما درى السامع من بعيد أن في مصر أدباً وأدباء.

على أن أكثر ما تذيعه القاهرة من موضوعات الأدب بعيد عن مناسباته؛ فما هو إلا إعلان عن كتاب، أو تعريف بإنسان، أو حديث معاد، أو خطبة منبرية ذات مواعظ وأمثال.

أو فكاهة رخيصة.

وقلما يتنبه القائمون على تحضير برامج الإذاعة في محطة القاهرة، إلى مناسبة من المناسبات الأدبية العامة ليجعلوا لها موضعها من البرنامج في ميعاده، إلا أن يتقدم إلى ذلك من يتقدم من الأدباء وفي يده موضوعه كأنه طالب إحسان! وأحسب ذلك يرجع إلى سببين: أولهما أن الأدب في مصر عامة ليس له سوق نافقة بحيث يغري محطة القاهرة بالحرص على إرضاء مستمعيه.

والثاني أنه ليس في القائمين على شئون محطة القاهرة أديب متخصص له في الأدب معرفة وإطلاع يحملانه على أن يعّد نفسه واحداً من الأسرة الأدبية في مصر بحيث يعرف اتجاه الجماعة في الأدب فيسير مع تطوراتها على نهج سواء. على أن الإذاعة اليوم هي وسيلة من إحدى الوسائل في نشر الثقافة وتوجيه الرأي العام؛ فما ينبغي أن يحملها انصراف جمهور المستمعين عن الأدب على إغفاله؛ فإن لها من السلطان ما تستطيع به أن تحمل مستمعيها على العناية بالأدب والأدباء لو سارت على برنامج مرسوم إلى هدف مقصود.

ثم إن مصر ليست هي وحدها التي تستمع إلى محطة القاهرة، ولكن أقطاراً أخرى من أقطار العربية لها علينا من الحقوق الأدبية ما يحملنا على إرضاء مستمعيها وكلهم يرفعون الأدب أسمى مكان. وإذ ذكرت هذا فما ينبغي أن يفوتني ذِكر الشاعر الأديب الأستاذ إبراهيم طوقان وكيل القسم العربي في محطة القدس؛ فأنه من خيرة شباب فلسطين ثقافة وأدباً وتحصيلاً، وله في الأدب آثار باقية؛ وبمثله في محطة القاهرة يمكن أن نتلافى هذا التقصير في حق الأدب والأدباء. والمصريون في فلسطين عدد غير قليل يعيشون في أمن وسعة ولهم في القدس نادٍ جميل في حيّ عامر يتبعه مدرسة ليلية وفرقة كشافة.

دعاني إلى زيارته سكرتيره الأستاذ عبد الفتاح لاشين المصري المدرس بكلية الروضة في مساء الأربعاء 11 مايو فذهب إليه مع الأصدقاء الأساتذة عبد الرحمن الكيالي، والشيخ يعقوب البخاري، وداود حمدان؛ فوجدت النادي مزيناً أبدع زينة احتفالا بالمولد النبوي، وثمة شيوخ يقرءون قصة المولد، والنادي مزدحم بالمصريين وضيوفهم من الفلسطينيين، يستمعون إلى ترتيل القارئ في خشوع وإيمان؛ واستقبلتنا فرقة الكشافة على الباب استقبالا مصرياً كريماً.

ثم ودَّعَنا أعضاء النادي بعد مجلس قصير، بكثير من الحفاوة والإكرام وكان آخر طوافي في القدس، في القنصلية المصرية.

وما أنكر أنه كان علىَّ أن أجعل أوَّل خُطاي إليها غداة مقدمي، وقد كان ذلك في نفسي، لولا أنني كان لا بد لي من رفيق يرشدني إلى الطريق، وكان احتياجي إلى الرفيق هو الذي جعل زيارتي للقنصلية آخر طوافي؛ فمعذرة إلى الأستاذ الأديب محمد حامد بك قنصل مصر في فلسطين الذي جعل أول لقائه إيانا عتاباً كريماً كان له في نفس موقع جميل، وكانت تحية صريحة لا تكلف فيها ولا رياء زرت القنصلية في مساء الأربعاء 11 مايو، فوافقنا الأستاذ متري بك وكيل القنصل خارجاً لبعض شأنه؛ فما رآنا حتى بدأنا بالتحية، وتقدمَنا إلى دار القنصلية، فقضينا في كرمة وقتاً ما ثم لم يلبث أن حضر القنصل، فما درى بمقدمنا حتى صعد إلى غرفته محتجاً على أن جعلتُ زيارته آخر طوافي؛ ثم عاوده كرم المصري فأرسل يدعونا إليه.

وكانت جلسة ممتعة، شهدتُ فيها ما لم أكن أتوقع، ولقيت ولقي أصحابي من عطف الأستاذ حامد بك وكرمه وأدبه ما أحرص على ذكرياته كأجمل ما شاهدت في فلسطين والأستاذ حامد بك أديب واسع الاطلاع على رغم منصبه السياسي؛ وإنه لتوفيق عجيب أن يكون قنصلنا في فلسطين العربية له مثل حظ الأستاذ حامد بك من الاطلاع في الأدب وفي الثقافة العربية.

ولقد عجبت - شهد الله - أن يبلغ هذا المبلغ في الأدب مصري من رجال السياسة؛ وكان آخر ما يدور في خاطري حين همت بزيارة القنصلية أن يكون لي هناك حديث في الأدب وفي شئون الأدباء كالذي دار في مجلس القنصل الأديب.

وأكثر من يذكر الفلسطينيون من رجالات مصر الراحلين، محمد عبده، ورشيد رضا، والرافعي، ولهم في نفوس منزلة من التقديس تضعهم في صف الخالدين من أبطال العربية والإسلام وأحب كتاب العربية إليهم أسرة الرسالة، فهم يعرفون كتابها فرداً فرداً، ويقرءون لها ما يكتبون بشوق، وقلما تجد شاباً من شباب فلسطين لا يقرأ الرسالة ويحتفظ بمجموعاتها.

وهم يعجبون أشد العجب حين يسمعون أن طائفة من شباب مصر لا يقرءون الرسالة! وأحسب لو أن أملهم تحقيق وصارت نسبة قراء الرسالة من المصريين تعدل نسبتهم في فلسطين لكان على الرسالة أن تطبع من كل عدد مائة ألف في الأسبوع.

وأكثر من يذكرون من الكتاب المصريين هم الأساتذة أحمد أمين، وعزام، والمازني، والزيات، وهيكل؛ ولولا سابقة للدكتور هيكل في الدعوة إلى الفرعونية لكان أحب الكتاب المعاصرين إلى أهل فلسطين؛ فما يغيظهم شيء فيما تكتب الصحف المصرية ما تغيظهم هذه الدعوة، وما يرونها إلا وسيلة إلى تمزيق الوحدة العربية التي يدعونها إليها ويرشحون مصر لزعامتها، وإلا سبباً إلى تقطيع الأواصر بين مصر وبلاد الإسلام وركبت القطار عائداً من محطة اللَّد، بعد زيادة قصيرة للأخ الأديب داود حمدان، ورياضة ممتعة في سيارة الأستاذ النشاشيي بين اللد وبيت المقدس وتحرك بي القطار عائداً إلى مصر ظهر يوم الخميس 12 مايو، فبلغت محطة القنطرة قبيل الغروب. ومعي من الذكريات لهذه البلاد المقدسة أثمن ما يحرص عليه إنسان.

أيتها الأرض الطيبة! أيها الأخوان الكرام! يا بني قومي هناك، وداعاً وداعاً إلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله

شبرا

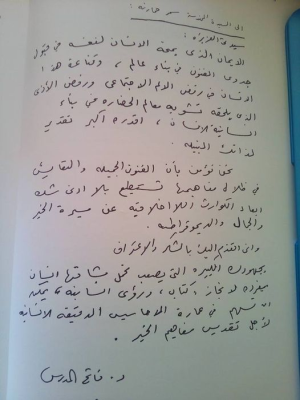

محمد سعيد العريان

مجلة الرسالة - العدد 255

بتاريخ: 23 - 05 - 1938

* المصدر مجلة الرسالة العدد 256 (العدد 256) الاثنين 30-05-1938

]