[SIZE=22px] على مدى أكثر من قرنين تَعاقبت اتجاهات مختلفة للرواية العالمية، ما بين كلاسيكية وواقعية ورومانسية ورمزية.. الخ.[/SIZE]

ومع ذلك فلا تزال الرواية الواقعية، أو قل التي تتخذ من الواقع الاجتماعي أو التاريخي أو السياسي مضمونا لها مكانتها وأهميتها، لما تكتنز به الحياة من أفكار مختلفة وحراكات مختلفة للمجتمعات الحديثة، خاصة بعدما نالت السلطات وأثرت تأثيرا بالغا في حياة الإنسان، سواء أكانت سلطات دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

***

ورواية ( أنا خير منه) للأديب المستشار بهاء المُري، واحدة من تلك الروايات التي تعد استجابة طبيعية للمُتغير الجديد على مجتمعنا المصري والعربي بعامة، إذ جاءت هذه الرواية في سياقها التاريخي المناسب، فبعدما عايش المصريون على مدى القرن العشرين نشأة تيارات دينية يمينية تتعصب لذاتها وأيديلوجيتها وتتخذ من الآخر موقفا عدائيا، تأكد خطورة هذه التيارات الساعية نحو السلطة السياسية إبان ثورة الربيع العربي، إذ كشفت عن قُبحها وما تمتلكه من مفاهيم مغلوطة للدين والوطن والآخر، كما كشفت النقاب عن اتخاذها كل ألوان المؤامرة والعمل الخفي سبيلاً لإنجاز أجندتها السياسية، وقد كانت جماعة الإخوان المسلمين أبرز هذه التيارات التي نجحت بوسائلها المتناغمة والملتوية؛ في استقطاب آلاف الشباب وإقناعهم بخيرية قصدها وشرعية مقصدها، حتى وقعت الواقعة وكاد المجتمع المصري يتمزق وينقسم في أثناء عام واحد تولى فيه الإخوان المسلمون مقاليد الحكم، فانكشفت النوايا، وسقط القناع حتى قيَّد الله للمصريين من يُلم شتاتهم ويكشف زيف المتآمرين، ويقوم بتفكيك خطابهم الأيديولوجي لكشف ما فيه من مغالطات. وتبدأ مرحلة جديدة في محاربة الإرهاب الذي اتخذته هذه الجماعة فزاعة للجيش والشعب.

وبعد مرور ما يقرب من العقدين في الألفية الجديدة، تأتى هذه الرواية وتتخذ من أحد شعارات هذه الجماعة مَدخلا لكشف جانب من جوانب الحياة في مصر في خلال فترة عصيبة مر بها الوطن في خلال العقود الثلاثة الأخيرة، محاولا فيها تفنيد خطاب الجماعة الاستعلائي وكشف مغالطاته التي انطوت عليها حواراتهم مع الآخر سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم.

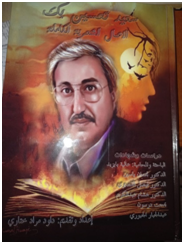

ومؤلف هذه الرواية - المستشار بهاء المُري - واحد من أولئك الذين شهدوا على وقائع وجراحات كان الوطن ضحية لها من جراء هذه الجماعة، بوصفه رجل قضاء كان قريبا وشاهدا وقاضيا في بعض قضاياها، التي نظرتها المحاكم المصرية وشغلت الإعلام، ثم بوصفه مرة أخرى أديبا جرَّب الكتابة الأدبية في القصة القصيرة والرواية وغيرها من كتب التاريخ والقانون المعاصرين، وهى وإن كانت - أي هذه الرواية - أولى رواياته، إلا أنها كانت كاشفة بقدر ما حشد فيها من معلومات تاريخية موثقة، كاشفة وفاضحة في الآن نفسه كباحث اجتماعي عن مختلف الطرق والوسائل الناعمة والمستغلة لأجل استقطاب الشباب وتوريطهم في مشروعهم الطموح، كما أرّخت أيضاً لجملة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي بموجبها انتشرت أفكارهم ووجدت لها سبيلاً في نفوس شبابنا.

***

أولا: عنوان (أنا خير منه) يُعد العتبة الأولى لهذه الرواية وبوابتها الذهبية، بل يُعد بَيت القصيد الذى يَختزل الحكاية، فلقد توهمت هذه الجماعة أنها هي الأفضل وزكت نفسها على مَن حولها مؤكدة أنها خير الجماعات، وأن من ينتسب إليها هو بالقطع خيرٌ من غيره، ذلك لأنهم ادعوا أنهم وكما يقول (د/ مراد وهبة) ملاك الحقيقة المطلقة، فهم الذين يعلمون أكثر من غيرهم، وهم الناطقون بحكم الله على الأرض، ناسين أو متناسين أن هذه العبارة (أنا خبر منه) كانت عنواناً وسببا لانفجار الشر الأول في الحياة، وإسالة الدم الأول على هذه الأرض، فهي تلك العبارة التي أدعاها إبليس حينما ظن أنه خير من آدم، وترتب على ذلك تمرده وعصيانه لله، ومن ثم طرده من رحمته إلى قيام الساعة، وهى ذات العبارة أيضًا التي كانت سببًا في أول قتل للبشرية، إذ قتل ابن آدم قابيل أخاه هابيل بدافع الغَيرة والحسد ظانًا الخيرية له وليست لأخيه.

إن (أنا خيرٌ منه) على مدى حياة البشرية، كانت سببًا رئيسًا في غزو دُول، واشتعال الحروب، بسبب ادعاء الخيرية الواهم على المستويات المختلفة: الجنسية والنوعية والثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية.. إلخ.

في الرواية تقدم بعض الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين نفسها بوصفها خيرًا من الآخر المسلم وغير المسلم، (فمُصعب) ربيب الحياة الدينية الوهابية من قِبَل أبيه وأمه، و(ماجد) ابن الفلاح الفقير، و(خالد) ابن الظروف الاجتماعية القاسية، وجاسر ابن البيئة الاجتماعية المُترفة، إنهم مجموعة من الشباب ادعوا الخيرية عن حمزة بطل الرواية وأخته زينب، اللذين نزحَا من الصعيد إلى الإسكندرية، لينخرط حمزة وأخته وسط هذه الأفكار سواء في منطقة سكنهم في كليوباترا أو بجامعة الإسكندرية، بذلك الفكر المُعتدل والوسَطية المتماسكة والمتصالحة مع ذاتها والمؤمنة بقيَم التسامح والعدل، هذا مستوى أول من الخيرية.

والمستوى الآخر من الخيرية، نجده حتى داخل هذه الجماعة ذاتها، فهم جميعا ليسوا على مستوى واحد من الخيرية، فمُصعب الذى يكاد يقع في هواية امرأة، ومع ذلك نجح في الرجوع والتوبة، فلا نجد تسامحًا بل إنكارًا من زميله في الجماعة جاسر، إذ ظن الأخير أنه خير منه في درجة الإيمان (أخبِرني بربكَ كيف أُكفِّر هذا الذنب، وأخبِرني بربكَ عن واقعة وقعَت لجُندي من جُنود رسول الله مثل واقعتي، وعن حُكمِهِ فيها حتى يرتاح بالي، أرجو أنْ تكونَ قاسيًا في حُكمكَ ولا تأخذكَ بي رأفة، هل أصُومُ النهار وأقومُ الَّليلَ حتى يَقضيَ الله في أمري؟

لم يُقاطعه جاسر طَوال حديثه، ولما فرغَ منه سأله غاضبًا:

- أي مَعصية؟ أنتَ لم تَقُل شيئًا بعد! أنتَ تَهذِي.

قال مصعب وهو يُجهش بالبكاء:

- حَضَنتُ امرأة، حَضنتها وقبَّلتها في لحظة ضَعف غابَ فيها عقلي، لم أدر كيف ألمَّ بي هذا الضَّعف، ولا كيف غَلبَني شَيطاني إلى هذا الحَد، لقد هَلَكتُ يا شَيخنا، لقد هَلَكت!

اتسَعَت عينا جاسر، واحمرَّ وجهه وصرخَ فيه:

- ماذا؟!

- ما سَمِعتَ يا شَيخنا.

- فَعَلتَ هذا وكُنَّا نَظُنكَ من المُتَّقين؟ لَعنَةُ الله عليكَ، لَعنَةُ الله عليكَ).

ذات الأمر نجده لدى (الشيخ مكايد) أبي مصعب، ذلك المدرس المصري الذي تَشرَّبَ الفكر الوهابي بالسعودية، وزار أخاه البسيط بالمنوفية، واستعلى بنفسه وفكره على شيخ المسجد البسيط، ظانًا أنه خير منه علمًا ودعوة. (حانَ وقتُ صلاة العِشاء في ذلك اليوم؛ فتوجَّه عبد ربه ومصعب ووالده إلى مسجد القرية للصلاة، كان المؤذن قد صَلَّى وسلَّمَ على النبي ﷺ في نهاية الأذان، وإذا بمكايد، يَنهرَهُ بصوتٍ عالٍ في المسجد:

- ما قُلتهُ في نهاية الأذان بِدعة، مَن علَّمَكم هذا، حتى أُمور دينكم الصَحيحة لا تَعلموها؟

عَجِبَ الناس من انفعال هذا الرَّجل المُلتحي، اقتربَ منه رجل عَجوز، وأمسَكَ بذراعه قائلًا:

- النصيحة على الملأ فضيحة يا شَيخ، وإذا كان عندكَ عِلم غير الذي نَعرفهُ قُلهُ لنا بالحُسنى، أو اسكُت.

انفَعلَ الحاج مكايد وسأله في عصبية:

- ومَن أنتَ؟

- أنا بَني آدم، وعارف دِيني (كويس) مِن غير دَقن، والنبي ﷺ كان يُكلِّم الناسَ بالتي هي أحسَن، حتى الكُفَّار عامَلهُم بالحُسنى).

وعلى مستوى الدعاة أنفسهم، يقدم مَشايخ تلك الجماعات أنفسهم بوصفهم أعلم من غيرهم، فالشيخ ضرغام، قطب واحدة من هذه الجماعات، يَدَّعي أنه وحده صاحب العلم المُطلق وفهم الدين المطلق مُتهمًا غيره من أساتذة جامعة الأزهر مثل د. محمد سعد وأبي فيروز التي ارتبط بها حمزة وأحبها، وكذلك ادعى الشيخ ضرغام العلم في مقابل جهل دعاة الأزهر.

مستوى ثالث أو رابع لهذه الخيرية المُتخيَّلة من قِبل أفراد تلك الجماعة تجاه الآخر غير المسلم، فالشاب (فيكتور) زميل مصعب وحمزة بالمدرسة يُنكره مصعب وأمه، بحجة كفره (وفي عصر ذات اليوم جاء فيكتور؛ ليُهنِّئَ حمزة بالعيد، وطلَبَ منه أن يرافقه إلى مُصعب؛ ليُقدِّم له التهنئة هو الآخر، فسأل حمزة أخته:

- هل أُوافق يا زَينب، وأنا أعلم أنَّ مُصعب لا يُحبه.

- وافق يا حمزة، ربما تُقرِّب هذه الزيارة بينهما.

تَوَجَّه حمزة وفيكتور إلى منزل مُصعب، وطرَق الباب، فتحَت له والدة مصعب، فقال:

- فيكتور كان يُهنئني بالعيد، وجاء لتهنئة مُصعب.

أجابته وقد قطَّبت جبينها:

- مصعب خَرَج.

إن (أنا خير منه) تطالعنا دلالتها من حين لآخر على مدى صفحات الرواية.

***

وتنهض الرواية بمسئولية الكشف عن الطرق والأسباب التي أفضت إلى تكوين جماعة الإخوان، وهيمنة التطرف الفكري حديثا في مصر، من خلال ما أكده السارد الذي تتقلص المسافة بين صوته وصوت المؤلف ليتماهيا، فنشعر بالقانوني المؤرخ بهاء المري يتحدث بصوت وكيل النيابة، مؤرخا لنشأة جماعة الإخوان أوائل القرن العشرين، وأنهم اتخذوا من العنف سبيلا لتصفية خصومهم السياسيين من وزراء أو رئيس للوزراء، حتى محاولة اغتيالهم رئيس الجمهورية عبد الناصر، فيما عُرف بحادثة المنشية، مؤكدا أن العنف أسلوبهم، واستباحتهم الدماء طريق اختاروه لترويع خصومهم من المسلمين وغير المسلمين على السواء: (واستأنف رئيس النيابة مُرافعته متناولًا بدء ممارستهم الإرهاب فقال: "بدأ إرهابُ هؤلاء حين تَمسَّحُوا بالحرب الفلسطينيةِ؛ فأنشأوا الخَلايا وأجْروا التدريبات، وحَشدوا الذخائرَ والأسلحة قبل الصِّراع الفلسطيني بسنوات، بل ظلوا يَشترونها ويُخزِّنونها بعد أن تَدخَّل الجيش المصري في 15 مايو 1948 وبعد أن حظرت الحكومة على الهيئات شراء الأسلحة، بدأ عُنفهم بعبارةٍ أطلقَها "بنَّاهُم" - يقصد مُرشد الإخوان المسلمين حسن البنَّا - مُحرِّضًا على القتل، حين قال: "أليسَ من بينكم من يُخلِّصنا من القاضي أحمد الخازندا"؟ فكانت الرصاصات التي أطلقها بعض زبانيته على القاضي الجليل وهو في طريقه إلى مجلس قَضائه، ولما فَطِنَ النُّقراشي باشا إلى إرهابهم وحَلَّ جماعتهم قتلوه...".

ولم يَفُت المُترافع الحديث عن شِعار الإخوان ودلالته فقال: "إنَّ شعارهم ذاته دال على الإرهاب، سَيْفان بينهما مُصحف، تحتهما الآية الكريمة: "وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة" للتظاهر بالتزام الدين وحَضِّ الناس على العبادة والخير، ثم تلا ذلك تفجير حارة اليهود، وتفجير مَمرّ سينما مِترو، ومحلات داوود عدس بشارع عماد الدين، ومحل بنزيون، ومحلات "جاتينيو" بشارع محمد فريد، وحارة اليهود مرَّة أخرى، ومَخزن محلات شيكوريل بحلمية الزيتون، وشركة الإعلانات الشرقية، ثم كانت عملية اغتيال حكمدار القاهرة اللواء سليم زكي بقنبلة أُلقيَت عليه بغدر وخِسَّة من أعلى كلية طب القصر العَيني، ثم اغتيال النقراشي باشا، ونَسْف مَقر محكمة الاستئناف التي نُقلَت إليها وثائق عن هذا النظام الإرهابي وأعضائه، ثم محاولة قتل الرئيس عبد الناصر فيما يُعرَف بحادث المنشية" فلقد حاولوا قتل الدكتور محمد سعد وغيره ممن كشف مخططاتهم، ولقد فجروا فندق طابا، ولايزالون يتربصون بجيش بلادهم.

وكما يؤكد السارد على الأثر الذي تركته الحركة الدينية الوهابية السعودية على المصريين الذين نَقلوا إلى مصر هذه الأفكار المتشددة، التي تتمسك بظواهر الجلباب واللحية وعُبوس الوجه، ونقاب المرأة أكثر من تمسكها بأصول المُعاملات الإسلامية السَمحة.

**

كما تأخذ الرواية على عاتقها من خلال شخصيات الرواية الكثيرة حَكْي قصص فرعية تتصل بهذه الشخصيات، ليكشف من ورائها كيف يتم استقطاب الشباب للانتماء إلى هذه الجماعة، وكيف يتم غَسْل أدمغتهم وحشوها بأفكار الإرهاب ورفض الآخر.

إن ماجد قد دفعه فقره الشديد لهذه الجماعة، فلم يَسمع لنصيحة أبيه صانع الأوتاد وأيدي الفؤوس بالقرية بالبُعد عن أولئك، بل وجد عندهم دعمًا ماليًا وأشعروه بذاته وإمامته.

كذلك خالد، كانت قسوة زوج أمه وسلوكه المنحرف إلى جانب فقره دافعًا رئيسًا للانتماء إلى هذه الجماعة، لينتقم من هذا المجتمع المُنحل.

أما جاسر، ذلك الثري، فقد كان انتماءه للجماعة هو البحث عن جديد لافت لشخصيته فلم يكن سوى التدين الشكلي ليصرف النظر إليه.

أما مصعب زميل حمزة منذ الصبا، فكان مُهيأ من قِبل أبيه وأمه معا، إذ أشبعا رأسه بأفكارهما وسَدا عليه طرق التفكير المستنيرة.

لقد أصبح هؤلاء جميعا أحادِي النظرة، فلا يَسير أحدهم إلا مُعطل الفكر وموجعًا معميًا بفضل ما مُورس عليهم من تخدير فكري له أيديولوجية واحدة.

قدمت الرواية قصصًا إثنية فرعية كثيرة، أبطالها هم هؤلاء الشباب وغيرهم، ومع ذلك جاء سرد الرواية في خطه الزمني الطولي ماضيًا بالبطلين الرئيسيين، حمزة وأخته زينب وكأنه نهر يتحرك بالأحداث تُغذيه على الجوانب هذه القصص الفرعية، وتَصُب فيه لتستمر حركة النهر السردي في تَدفقه من البداية، حيث القرية الصعيدية التي رُبيا فيها على أفكار أبيهما المثقف الواعي الذي حرص على تربيتهما على الفكر الوسطي المُستنير مُضحيًا بذاته فِداءً لمُحاربة العصبية والثأر في الصعيد، ثم مرحلة وجودهما بالإسكندرية حيث تعمل زينب معلمة.

ويدخل حمزة المدرسة الثانوية ثم كلية الهندسة. ويتعرف على من ذكرنا من زملائه المنتمين للجماعة، وتتطور الأحداث حيث يَصمد حمزة بأفكاره واعتداله وتتم خطبته على فيروز ابنة أستاذ الأزهر، لتنتهي الرواية بفاجعة استشهاده في كتيبته على يد زميل طفولته وشبابه (مصعب) الذي صَنعت منه الجماعة إرهابيًا مدربًا، فيعلو صَوت الرصاص والإرهاب، وتندلع النيران، ويَخفت صَوت الحق مُمزِّقًا كل علاقات الأخوَّة والصداقة وحُرمة الدين والدم، ليصبح حمزة الشهيد أيقونة لكل عسكري أو ضابط مصري ضَحى بشبابه لأجل وطنه وقيم الحق والإخاء والمساواة، يَبكيه في مشهد غاية في المأساوية المَسيحي قبل المسلم، حيث جاء ذلك المشهد الختامي في لغة جمالية وتصويرية حققت التأثير المُراد لمُشاركة المتلقي الإحساس بالألم والحزن لقطف زهور الوطن (كان الليلُ جاثمٌ بظُلمَتِهِ على صَدر المَكان، والسُّكونُ أسدَلَ سَتائرهُ على الكَون، والجُّنودُ خُلودٌ إلى راحتهم في أماكنهم داخل المُعسكر، وقُبيْلَ الفَجر ظهَر لحمزة شَبحَ شاحنة تأتى من بَعيد، انتبَهَ، سَحَبَ أجزاءَ سلاحِه وأخذ وضع الاستعداد، السيارة تَقتربُ حَثيثًا، لم تنعطف يَمينًا ولا شمالًا، بَدأ يَرتابُ في الأمر. نادَى بصَوتٍ عالٍ:

- حرَس سلاح... قِفْ مَكانَك؟

لم يَسمَع إجابة، السيارة اقتربَت، ثم تَوقَّفَت، نَزلَ منها شخص (مُلثَّم) يجلس بجوار قائدها، راح يُراجِع إطارًا من إطاراتها، ثم أسرَع الشخص وعاد إلى الكابينة، ثوانٍ ونَزَلَ منها مرةً ثانية، شيءٌ عريض مَلفُوفٌ حَولَ وسَطِه، تَقدَّم في مواجهة حمزة قاصدًا المُعسكر، خَفَّ حمزة ليُقابله بَعيدًا عن مكان الجنود قبل أن يَقترب، أصدر حمزة أمرًا آخر:

- قِف مكانَك...

لم يَقف الشَبَح، استَمرَّ في تَقدُّمه، تَشبَّثَ حمزة بسلاحه واستكمَلَ السَّير بخطوات أسَرَع من ذي قبل في اتجاهه مُطلِقًا عَدَّة عياراتٍ في الهواء - ذلك المُلثَّم هو صديقه مُصعب - فُوجئَ بأنَّ القادم نَحوهُ هو حمزة، ولكنه لم يُبَالِ، حَدَّثَتهُ نَفسه: الله أعلَى وأعَز، حاوَلَ مُصعب الانحراف عن طريق حمزة ليتمكن من اقتحام المُعسكر، ولكن حمزة اعتَرَضَه، قفزَ قفزة عاليةً في الهواء ليَثِبَ عليه وهو يَصَيح: اتَّقِ الله يا كَلبَ النار، في ذات اللحظة وثَبَ عليه مصعب هو الآخر ضَاغطًا على زَر الحِزام الناسِف صَائحًا: الله أكبر.

تَوقَّفَ الزمنُ ما بَينَ الضَّغط على زر الحِزام وحُدوث الانفجار للحظات؛ فرأى حمزة صُورة زَينب، وصُورة والده، وفيروز، ومَزارع القَصَب وأوراقها سِجادةً خَضراء، وعَلَم مِصر، والقُبة الخضراء الشريفة، ورأى مُصعب نِساءً، وأنهارًا، وطَعامًا، وشرابًا، وخمرًا، وفاكهةً، ثم تَبدَّلَت الصُورة في ناظرَيه فلم يَعُد يَرَى إلا سَرابًا وصَحراء مُوحِشة تَنعقُ فيها غِربانٌ سُود، وحَدَث الانفجار) لكنه وطن يُصر أن يأخذ بثأر أبناءه وأن يتصدى لمن يروع الأمن في ربوعه.

****

ثانياً: إن الرواية الواقعية قد يَستعبدها الموضوع المطروح عن شتى الأشكال الفنية للقالب القصصي الذي يحوي حكاية، لكننا لا نعدم في الرواية مجموعة من الوسائل الفنية التي توسل بها السارد في حكايته عن وطنه، لتقديمها بوصفها خطابًا سرديًا ينطوي داخله على خطابات متباينة: خطاب ديني يميني مُتشدد تمثله جماعة الإخوان والمنتمون إليها من الشباب، في مقابل آخر ديني معتدل تمثله وسطية الأزهر وأساتذتها، ومع الأخير خطاب وسطي منفتح هو نتاج التربية الصحيحة والفكر الوسطي لقطاع كبير من المصريين البسطاء، إنه خطاب حمزة وأخته زينب، الذي هو نِتاج احترام الأصول والقواعد، ومراعاة الآخر والإيمان بالهوية الوطنية التي يدخل في تركيبها حُب آل البيت كبُعد صوفي رَوحاني، والإيمان بتاريخ الوطن وحضارته ومجموعة القيم والتقاليد التي لا تتعارض مع الدين، ولعل رمزية اسمَا: زينب ، حمزة، وما يُحيلان إليه من تمسك المصريين وحُبهم لآل بيت الرسول (ص) ما يؤكد ما ذهبنا إليه.

إن كلا الخطابَين على مدار الرواية (الإرهابي المتشدد والمعتدل الوسطى) كقضيبي القطار متوازيان ولا يَلتقيان أبدا، لبُعد ما بينهما من نقاط التقاء، إنهما فكران متباينان وممثلو هذين الخطابين أيضا لا يلتقون لبُعد ما بينهما من تربية وفكر أيديلوجي، وإذا التقيا مرة، فهو لقاء النهاية المحتومة لأحدهما كلقاء مصعب وحمزة آخر الرواية إذ قُتل حمزة برصاص زميله.

أضف إلى الخطابات السابقة، التوثيقي التسجيلي لتاريخ هذه الجماعة الدموي، ففي الفصول العشرة الأخيرة من الرواية تبرز هذه الخطابات اللغوية التوثيقية الفاضحة لهذه الجماعة الدموية.

إن كل خطاب من هذه الخطابات المتقاطعة قد أكسب السرد حيوية وتنوعًا، إذ تجاورت لغات مختلفة، كل لغة تُعبر عن خطابها: لغة التعقل الوسطية، ولغة التصلب والتشدد الديني، ولغة المؤرخ الشاهد على عصره.

**

وقد كشفت تقنية الحوارات (الديالوج) بجلاء عن هذه الخطابات، وعاكسة أيدولوجيات أصحابها، وإن كان بعضها قد طال قليلاً، فإن البُعد الحجاجي لهذه الحوارات كان هو السبب، فلقد عقد السارد حوارات بين حمزة من جهة، وصديقه مصعب من جهة أخرى، وهو حوار يكشف عن تناقض الخطابين ومن ثم الأيديلوجيتين (رافَقَهُ حمزة سيرًا على الأقدام، وسَلكا الطريق الموازي للترام، فبلغا مَقابر الأقباط بالشاطبي؛ وفي هذا الوقت تَصادَفَ مُرور جنازة لأحدهم، تَوقف حمزة عن المَشي فجأة واكتسَى وجهه بعلامات الخُشوع، رمَقه مصعب مُستنكرًا وسَأله بوجه عابس:

- لماذا توقَفْتَ يا حمزة؟

- حتى تَمُر الجنازة؟

- تقف لجنازة مَسيحي؟

- ولماذا لا يا مصعب؟

- لأنه كافر، ومَصيره جَهنَّم وبئسَ القَرار.

- ألم تَسمَع قول النبي ﷺ حين سُئل عندما وقف لجنازة يهودي تَمرُّ من أمامه: أليسَت نفسًا؟! ذلك الأمر نجده عند الحوارات بين د. محمد سعد في محاضرته لطلاب الجامعة ليكشف أيضًا عن خطاب اتجه فيه المُتحاورون إمَّا إلى الإقناع بالحجة أو المغالطة، كما كانت بعض الحوارات كاشفة عن ثقافة الشخصية ومدى قناعتها بالقيم السائدة التي كانت إحدى الموضوعات أو قل المغالطات التي تحمل السارد على لسان بعض أبطاله في تصحيح مفهومها، فكلمة (الوطن) على سبيل المثال تأخذ دلالات متباينة عند كل خطاب من الخطابين الرئيسيين (سَرَت همهمة بين الطلبة تأففًا من طريقة جاسر في الحديث، لكنَّ الدكتور محمد تبسَّمَ مُشفقًا عليه لاستفهامه الخاطئ بالآية الكريمة التي ساقها، وقال:

- قضية الوطن قضية كُبرَى، والآية الكريمة التي سُقتَها يا بُنيَّ لا تَعني ما تقصده أنتَ، و...

ولكن جاسر عادَ إلى الوقوف مُقاطعًا:

- ليست قضية كبرى، بل بسيطة للغاية، الإسلام هو الوطن، وبالتالي يكون فداؤنا لإسلامنا.

أطرقَ المُحاضر برهة ثم استأنف حديثه:

- يا ولدي: الإسلام وطن، عبارة صحيحة مائة بالمائة، ولكنكَ لم تَفهمها على وجهها الصحيح، الإسلام لا يكون وطنًا إلا إذا آمَنتَ بوطنكَ الذي نشأتَ فيه، واصبر قليلاً لتَفهم: عَلَّمَنا الإسلام أنَّ الوطن دوائرَ تَتسع لتنتظم كلها في دائرته الكُبرى، فيُوصينا بالوالدين إحسانًا، لأنهما أول أرض يَنتمي لها الإنسان، فنُقدِّس هذا الوطن كدائرة أولى من دوائره، ثم يُوصينا بالجار كأنه سيُورِّثه، ناظرًا للجوار على أنه وطن نُحسن إليه ونُعطيه حَقه، ثم يُوصينا بدائرة ثالثة هي الإنسان من مِلَّتنا ومن غير مِلتنا، { وقُولوا للناس حُسْنَى } ناظرًا للإنسان، كوطن أوسع نُعطيه حقه، ثم يُوصينا بدائرة أخرى نَحفظها ولو بأرواحنا، هي دائرة أموالنا وأعراضنا وأراضينا، فمَن ماتَ دونهم مات شهيدًا، فحُب الوطن الذي وُلدنا وتَربيَّنا فيه من الفِطرة، ولذا كانت إحدى عقوبات الإسلام للمُفسدين في الأرض أنْ يُنفَوا منها، ليُؤكد على أنَّ البقاء في الأرض نِعمة وراحة، والنفي عنها عقوبة للنفس غير السَّوية، ومثلها تلك التي ترى الأوطان حِفنة مِن تُراب، ولا تَتَورَّع أنْ تقول: (طُزْ في مصر) وكأن حُبَ مِصرَ والإسلام نقيضان!! ومن أجل هذا، فليس بمُستغرب أن يأتي على لسان النبي ﷺ": ولَولا أنَّ قَومِي أخرجوني منكِ ما خرجتُ".

ثم تَناوَل الدكتور محمد رَشَفاتٍ مُتتالياتٍ من كوب ماء وُضِعَ أمامه، ونَظرَ في ساعته، ثم عاد بالحديث إلى جاسر بصوتٍ حَنون قائلًا: وأمَّا الآية التي استَشهدْتَ بها يا وَلدي، فإنها تَنهانا عن أنْ يكون الأبناء والإخوة والأزواج والمساكن والتجارة نِدًا لله، وتَحثُّنا على أنْ نتعامَل مع هؤلاء على أنهم آلاء ونِعَم).

***

ومن الوسائل التي حرص السارد على تضفيرها في سرده (المعلوماتية) ففي أثناء رحلة زينب وأخيها حمزة إلى مدينة القاهرة عقب نجاحه في الثانوية العامة، تقوم زينب بدور السائح الذي يكشف عن بعض المظاهر الأثرية للقاهرة المملوكية؛ لتُعطي القارئ معلومات تاريخية حول باب زويلة، وخان الخليلي، وأبي الهول، وتاريخ بناء مسجد السيدة زينب، وكان الهدف من وراء هذا البُعد المعلوماتي وتعميق البُعد التاريخي والثقافي للوطن، وهو بُعد له أثره في تشكيل الهوية المصرية، كذلك قد وظف السارد البُعد المعلوماتي للكشف عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ومدى اعتمادهم على العَمل السري وممارستهم العنف والإرهاب، ذلك لأجل تنشيط ذاكرة القارئ بهوية هذه الجماعة وحقيقتها، وإيقاظ الوعى الجمعي بماضيها الأسود، حتى لا يقع فريسه لتأثيرها من خلال استثمار العاطفة الدينية لدى المصريين المتدينين بطبعهم .

***

إذا كان الزمن المُهيمن على الرواية يأخذ نحوًا خطيًا طوليًا يرصد نُمو الحَدث الروائي من بداية إلى نهاية، فإن السارد قد حاول الإفادة من تقنيتي الحُلم والاسترجاع، بهدف التشويق السردي وشد تلابيبه في عضويه متماسكة، تبدأ الرواية بحلم كابوسي تراه زينب لأخيها حمزة، حيث ترى كلباً أسود يهاجمه وينشب فيه مخالبه (يا له من كابوس مُزعج)! رأت نفسها تَقفُ على سطح المنزل، وعلى البُعدِ رأت حمزة آتيًا من نهاية الشارع مُقتربًا من أطفالٍ يَلعبون الكُرة، تَبعَهُ كلبٌ أسود شواربه كثيفة ورأسه كبير، كاد يَلحق به، نادَتْ بأعلى صوتها: "حمزة.. حمزة..." أبصَرَ حمزة الكلب.. وثَبَ عليه وَركَله، فَقفزَ الكلب في الهواء ناشبًا مَخالبه.. استيقَظتْ زينب، وهي تصرخ: "حمزة.. حمزة.. حمزة..." ليقوم هذا الحُلم بدور استشرافي لمُستقبل حمزة الفاجع، فكان الكلب الأسود رَمز المَوت الذي تنبأت به زينب وتحقق حينما استُشهد في آخر الرواية.

أما الاسترجاع الزمني فهو كثير، مارسته كل شخصيات الرواية، خالد عن أمه وزوجها، وماجد عن أبيه، وزينب التي مَضى بها قطار الزمن إلى الإسكندرية وهي تستعيد حياتها مع أبيها لحظه موته وأعمامها.

****

إن رواية (أنا خير منه) للأديب بهاء المُري، تُعد بداية قوية لمَشروعه الروائي بفضل موضوعها من ناحية، وسياقها التاريخي الذي نُشرت فيه من ناحية أخرى، حيث جاءت كاستجابة طبيعية من أديب ورجل قانون تَوفر لديه إحساسه بمسؤولية الأديب، فقدم رواية ذات طابع حكائي إنساني وتاريخي، تنهض بوظائف إصلاحية وتوثيقية وكشفية؛ ليكون واحدًا ممن يَتوسلون بالأدب للنفح عن هوية الوطن الذي ظنه المتآمرون كعكة مُستباحه لكل خائن أو عميل.

- الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد خليفة

أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية جامعة دمنهور

www.facebook.com

www.facebook.com

ومع ذلك فلا تزال الرواية الواقعية، أو قل التي تتخذ من الواقع الاجتماعي أو التاريخي أو السياسي مضمونا لها مكانتها وأهميتها، لما تكتنز به الحياة من أفكار مختلفة وحراكات مختلفة للمجتمعات الحديثة، خاصة بعدما نالت السلطات وأثرت تأثيرا بالغا في حياة الإنسان، سواء أكانت سلطات دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

***

ورواية ( أنا خير منه) للأديب المستشار بهاء المُري، واحدة من تلك الروايات التي تعد استجابة طبيعية للمُتغير الجديد على مجتمعنا المصري والعربي بعامة، إذ جاءت هذه الرواية في سياقها التاريخي المناسب، فبعدما عايش المصريون على مدى القرن العشرين نشأة تيارات دينية يمينية تتعصب لذاتها وأيديلوجيتها وتتخذ من الآخر موقفا عدائيا، تأكد خطورة هذه التيارات الساعية نحو السلطة السياسية إبان ثورة الربيع العربي، إذ كشفت عن قُبحها وما تمتلكه من مفاهيم مغلوطة للدين والوطن والآخر، كما كشفت النقاب عن اتخاذها كل ألوان المؤامرة والعمل الخفي سبيلاً لإنجاز أجندتها السياسية، وقد كانت جماعة الإخوان المسلمين أبرز هذه التيارات التي نجحت بوسائلها المتناغمة والملتوية؛ في استقطاب آلاف الشباب وإقناعهم بخيرية قصدها وشرعية مقصدها، حتى وقعت الواقعة وكاد المجتمع المصري يتمزق وينقسم في أثناء عام واحد تولى فيه الإخوان المسلمون مقاليد الحكم، فانكشفت النوايا، وسقط القناع حتى قيَّد الله للمصريين من يُلم شتاتهم ويكشف زيف المتآمرين، ويقوم بتفكيك خطابهم الأيديولوجي لكشف ما فيه من مغالطات. وتبدأ مرحلة جديدة في محاربة الإرهاب الذي اتخذته هذه الجماعة فزاعة للجيش والشعب.

وبعد مرور ما يقرب من العقدين في الألفية الجديدة، تأتى هذه الرواية وتتخذ من أحد شعارات هذه الجماعة مَدخلا لكشف جانب من جوانب الحياة في مصر في خلال فترة عصيبة مر بها الوطن في خلال العقود الثلاثة الأخيرة، محاولا فيها تفنيد خطاب الجماعة الاستعلائي وكشف مغالطاته التي انطوت عليها حواراتهم مع الآخر سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم.

ومؤلف هذه الرواية - المستشار بهاء المُري - واحد من أولئك الذين شهدوا على وقائع وجراحات كان الوطن ضحية لها من جراء هذه الجماعة، بوصفه رجل قضاء كان قريبا وشاهدا وقاضيا في بعض قضاياها، التي نظرتها المحاكم المصرية وشغلت الإعلام، ثم بوصفه مرة أخرى أديبا جرَّب الكتابة الأدبية في القصة القصيرة والرواية وغيرها من كتب التاريخ والقانون المعاصرين، وهى وإن كانت - أي هذه الرواية - أولى رواياته، إلا أنها كانت كاشفة بقدر ما حشد فيها من معلومات تاريخية موثقة، كاشفة وفاضحة في الآن نفسه كباحث اجتماعي عن مختلف الطرق والوسائل الناعمة والمستغلة لأجل استقطاب الشباب وتوريطهم في مشروعهم الطموح، كما أرّخت أيضاً لجملة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي بموجبها انتشرت أفكارهم ووجدت لها سبيلاً في نفوس شبابنا.

***

أولا: عنوان (أنا خير منه) يُعد العتبة الأولى لهذه الرواية وبوابتها الذهبية، بل يُعد بَيت القصيد الذى يَختزل الحكاية، فلقد توهمت هذه الجماعة أنها هي الأفضل وزكت نفسها على مَن حولها مؤكدة أنها خير الجماعات، وأن من ينتسب إليها هو بالقطع خيرٌ من غيره، ذلك لأنهم ادعوا أنهم وكما يقول (د/ مراد وهبة) ملاك الحقيقة المطلقة، فهم الذين يعلمون أكثر من غيرهم، وهم الناطقون بحكم الله على الأرض، ناسين أو متناسين أن هذه العبارة (أنا خبر منه) كانت عنواناً وسببا لانفجار الشر الأول في الحياة، وإسالة الدم الأول على هذه الأرض، فهي تلك العبارة التي أدعاها إبليس حينما ظن أنه خير من آدم، وترتب على ذلك تمرده وعصيانه لله، ومن ثم طرده من رحمته إلى قيام الساعة، وهى ذات العبارة أيضًا التي كانت سببًا في أول قتل للبشرية، إذ قتل ابن آدم قابيل أخاه هابيل بدافع الغَيرة والحسد ظانًا الخيرية له وليست لأخيه.

إن (أنا خيرٌ منه) على مدى حياة البشرية، كانت سببًا رئيسًا في غزو دُول، واشتعال الحروب، بسبب ادعاء الخيرية الواهم على المستويات المختلفة: الجنسية والنوعية والثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية.. إلخ.

في الرواية تقدم بعض الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين نفسها بوصفها خيرًا من الآخر المسلم وغير المسلم، (فمُصعب) ربيب الحياة الدينية الوهابية من قِبَل أبيه وأمه، و(ماجد) ابن الفلاح الفقير، و(خالد) ابن الظروف الاجتماعية القاسية، وجاسر ابن البيئة الاجتماعية المُترفة، إنهم مجموعة من الشباب ادعوا الخيرية عن حمزة بطل الرواية وأخته زينب، اللذين نزحَا من الصعيد إلى الإسكندرية، لينخرط حمزة وأخته وسط هذه الأفكار سواء في منطقة سكنهم في كليوباترا أو بجامعة الإسكندرية، بذلك الفكر المُعتدل والوسَطية المتماسكة والمتصالحة مع ذاتها والمؤمنة بقيَم التسامح والعدل، هذا مستوى أول من الخيرية.

والمستوى الآخر من الخيرية، نجده حتى داخل هذه الجماعة ذاتها، فهم جميعا ليسوا على مستوى واحد من الخيرية، فمُصعب الذى يكاد يقع في هواية امرأة، ومع ذلك نجح في الرجوع والتوبة، فلا نجد تسامحًا بل إنكارًا من زميله في الجماعة جاسر، إذ ظن الأخير أنه خير منه في درجة الإيمان (أخبِرني بربكَ كيف أُكفِّر هذا الذنب، وأخبِرني بربكَ عن واقعة وقعَت لجُندي من جُنود رسول الله مثل واقعتي، وعن حُكمِهِ فيها حتى يرتاح بالي، أرجو أنْ تكونَ قاسيًا في حُكمكَ ولا تأخذكَ بي رأفة، هل أصُومُ النهار وأقومُ الَّليلَ حتى يَقضيَ الله في أمري؟

لم يُقاطعه جاسر طَوال حديثه، ولما فرغَ منه سأله غاضبًا:

- أي مَعصية؟ أنتَ لم تَقُل شيئًا بعد! أنتَ تَهذِي.

قال مصعب وهو يُجهش بالبكاء:

- حَضَنتُ امرأة، حَضنتها وقبَّلتها في لحظة ضَعف غابَ فيها عقلي، لم أدر كيف ألمَّ بي هذا الضَّعف، ولا كيف غَلبَني شَيطاني إلى هذا الحَد، لقد هَلَكتُ يا شَيخنا، لقد هَلَكت!

اتسَعَت عينا جاسر، واحمرَّ وجهه وصرخَ فيه:

- ماذا؟!

- ما سَمِعتَ يا شَيخنا.

- فَعَلتَ هذا وكُنَّا نَظُنكَ من المُتَّقين؟ لَعنَةُ الله عليكَ، لَعنَةُ الله عليكَ).

ذات الأمر نجده لدى (الشيخ مكايد) أبي مصعب، ذلك المدرس المصري الذي تَشرَّبَ الفكر الوهابي بالسعودية، وزار أخاه البسيط بالمنوفية، واستعلى بنفسه وفكره على شيخ المسجد البسيط، ظانًا أنه خير منه علمًا ودعوة. (حانَ وقتُ صلاة العِشاء في ذلك اليوم؛ فتوجَّه عبد ربه ومصعب ووالده إلى مسجد القرية للصلاة، كان المؤذن قد صَلَّى وسلَّمَ على النبي ﷺ في نهاية الأذان، وإذا بمكايد، يَنهرَهُ بصوتٍ عالٍ في المسجد:

- ما قُلتهُ في نهاية الأذان بِدعة، مَن علَّمَكم هذا، حتى أُمور دينكم الصَحيحة لا تَعلموها؟

عَجِبَ الناس من انفعال هذا الرَّجل المُلتحي، اقتربَ منه رجل عَجوز، وأمسَكَ بذراعه قائلًا:

- النصيحة على الملأ فضيحة يا شَيخ، وإذا كان عندكَ عِلم غير الذي نَعرفهُ قُلهُ لنا بالحُسنى، أو اسكُت.

انفَعلَ الحاج مكايد وسأله في عصبية:

- ومَن أنتَ؟

- أنا بَني آدم، وعارف دِيني (كويس) مِن غير دَقن، والنبي ﷺ كان يُكلِّم الناسَ بالتي هي أحسَن، حتى الكُفَّار عامَلهُم بالحُسنى).

وعلى مستوى الدعاة أنفسهم، يقدم مَشايخ تلك الجماعات أنفسهم بوصفهم أعلم من غيرهم، فالشيخ ضرغام، قطب واحدة من هذه الجماعات، يَدَّعي أنه وحده صاحب العلم المُطلق وفهم الدين المطلق مُتهمًا غيره من أساتذة جامعة الأزهر مثل د. محمد سعد وأبي فيروز التي ارتبط بها حمزة وأحبها، وكذلك ادعى الشيخ ضرغام العلم في مقابل جهل دعاة الأزهر.

مستوى ثالث أو رابع لهذه الخيرية المُتخيَّلة من قِبل أفراد تلك الجماعة تجاه الآخر غير المسلم، فالشاب (فيكتور) زميل مصعب وحمزة بالمدرسة يُنكره مصعب وأمه، بحجة كفره (وفي عصر ذات اليوم جاء فيكتور؛ ليُهنِّئَ حمزة بالعيد، وطلَبَ منه أن يرافقه إلى مُصعب؛ ليُقدِّم له التهنئة هو الآخر، فسأل حمزة أخته:

- هل أُوافق يا زَينب، وأنا أعلم أنَّ مُصعب لا يُحبه.

- وافق يا حمزة، ربما تُقرِّب هذه الزيارة بينهما.

تَوَجَّه حمزة وفيكتور إلى منزل مُصعب، وطرَق الباب، فتحَت له والدة مصعب، فقال:

- فيكتور كان يُهنئني بالعيد، وجاء لتهنئة مُصعب.

أجابته وقد قطَّبت جبينها:

- مصعب خَرَج.

إن (أنا خير منه) تطالعنا دلالتها من حين لآخر على مدى صفحات الرواية.

***

وتنهض الرواية بمسئولية الكشف عن الطرق والأسباب التي أفضت إلى تكوين جماعة الإخوان، وهيمنة التطرف الفكري حديثا في مصر، من خلال ما أكده السارد الذي تتقلص المسافة بين صوته وصوت المؤلف ليتماهيا، فنشعر بالقانوني المؤرخ بهاء المري يتحدث بصوت وكيل النيابة، مؤرخا لنشأة جماعة الإخوان أوائل القرن العشرين، وأنهم اتخذوا من العنف سبيلا لتصفية خصومهم السياسيين من وزراء أو رئيس للوزراء، حتى محاولة اغتيالهم رئيس الجمهورية عبد الناصر، فيما عُرف بحادثة المنشية، مؤكدا أن العنف أسلوبهم، واستباحتهم الدماء طريق اختاروه لترويع خصومهم من المسلمين وغير المسلمين على السواء: (واستأنف رئيس النيابة مُرافعته متناولًا بدء ممارستهم الإرهاب فقال: "بدأ إرهابُ هؤلاء حين تَمسَّحُوا بالحرب الفلسطينيةِ؛ فأنشأوا الخَلايا وأجْروا التدريبات، وحَشدوا الذخائرَ والأسلحة قبل الصِّراع الفلسطيني بسنوات، بل ظلوا يَشترونها ويُخزِّنونها بعد أن تَدخَّل الجيش المصري في 15 مايو 1948 وبعد أن حظرت الحكومة على الهيئات شراء الأسلحة، بدأ عُنفهم بعبارةٍ أطلقَها "بنَّاهُم" - يقصد مُرشد الإخوان المسلمين حسن البنَّا - مُحرِّضًا على القتل، حين قال: "أليسَ من بينكم من يُخلِّصنا من القاضي أحمد الخازندا"؟ فكانت الرصاصات التي أطلقها بعض زبانيته على القاضي الجليل وهو في طريقه إلى مجلس قَضائه، ولما فَطِنَ النُّقراشي باشا إلى إرهابهم وحَلَّ جماعتهم قتلوه...".

ولم يَفُت المُترافع الحديث عن شِعار الإخوان ودلالته فقال: "إنَّ شعارهم ذاته دال على الإرهاب، سَيْفان بينهما مُصحف، تحتهما الآية الكريمة: "وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة" للتظاهر بالتزام الدين وحَضِّ الناس على العبادة والخير، ثم تلا ذلك تفجير حارة اليهود، وتفجير مَمرّ سينما مِترو، ومحلات داوود عدس بشارع عماد الدين، ومحل بنزيون، ومحلات "جاتينيو" بشارع محمد فريد، وحارة اليهود مرَّة أخرى، ومَخزن محلات شيكوريل بحلمية الزيتون، وشركة الإعلانات الشرقية، ثم كانت عملية اغتيال حكمدار القاهرة اللواء سليم زكي بقنبلة أُلقيَت عليه بغدر وخِسَّة من أعلى كلية طب القصر العَيني، ثم اغتيال النقراشي باشا، ونَسْف مَقر محكمة الاستئناف التي نُقلَت إليها وثائق عن هذا النظام الإرهابي وأعضائه، ثم محاولة قتل الرئيس عبد الناصر فيما يُعرَف بحادث المنشية" فلقد حاولوا قتل الدكتور محمد سعد وغيره ممن كشف مخططاتهم، ولقد فجروا فندق طابا، ولايزالون يتربصون بجيش بلادهم.

وكما يؤكد السارد على الأثر الذي تركته الحركة الدينية الوهابية السعودية على المصريين الذين نَقلوا إلى مصر هذه الأفكار المتشددة، التي تتمسك بظواهر الجلباب واللحية وعُبوس الوجه، ونقاب المرأة أكثر من تمسكها بأصول المُعاملات الإسلامية السَمحة.

**

كما تأخذ الرواية على عاتقها من خلال شخصيات الرواية الكثيرة حَكْي قصص فرعية تتصل بهذه الشخصيات، ليكشف من ورائها كيف يتم استقطاب الشباب للانتماء إلى هذه الجماعة، وكيف يتم غَسْل أدمغتهم وحشوها بأفكار الإرهاب ورفض الآخر.

إن ماجد قد دفعه فقره الشديد لهذه الجماعة، فلم يَسمع لنصيحة أبيه صانع الأوتاد وأيدي الفؤوس بالقرية بالبُعد عن أولئك، بل وجد عندهم دعمًا ماليًا وأشعروه بذاته وإمامته.

كذلك خالد، كانت قسوة زوج أمه وسلوكه المنحرف إلى جانب فقره دافعًا رئيسًا للانتماء إلى هذه الجماعة، لينتقم من هذا المجتمع المُنحل.

أما جاسر، ذلك الثري، فقد كان انتماءه للجماعة هو البحث عن جديد لافت لشخصيته فلم يكن سوى التدين الشكلي ليصرف النظر إليه.

أما مصعب زميل حمزة منذ الصبا، فكان مُهيأ من قِبل أبيه وأمه معا، إذ أشبعا رأسه بأفكارهما وسَدا عليه طرق التفكير المستنيرة.

لقد أصبح هؤلاء جميعا أحادِي النظرة، فلا يَسير أحدهم إلا مُعطل الفكر وموجعًا معميًا بفضل ما مُورس عليهم من تخدير فكري له أيديولوجية واحدة.

قدمت الرواية قصصًا إثنية فرعية كثيرة، أبطالها هم هؤلاء الشباب وغيرهم، ومع ذلك جاء سرد الرواية في خطه الزمني الطولي ماضيًا بالبطلين الرئيسيين، حمزة وأخته زينب وكأنه نهر يتحرك بالأحداث تُغذيه على الجوانب هذه القصص الفرعية، وتَصُب فيه لتستمر حركة النهر السردي في تَدفقه من البداية، حيث القرية الصعيدية التي رُبيا فيها على أفكار أبيهما المثقف الواعي الذي حرص على تربيتهما على الفكر الوسطي المُستنير مُضحيًا بذاته فِداءً لمُحاربة العصبية والثأر في الصعيد، ثم مرحلة وجودهما بالإسكندرية حيث تعمل زينب معلمة.

ويدخل حمزة المدرسة الثانوية ثم كلية الهندسة. ويتعرف على من ذكرنا من زملائه المنتمين للجماعة، وتتطور الأحداث حيث يَصمد حمزة بأفكاره واعتداله وتتم خطبته على فيروز ابنة أستاذ الأزهر، لتنتهي الرواية بفاجعة استشهاده في كتيبته على يد زميل طفولته وشبابه (مصعب) الذي صَنعت منه الجماعة إرهابيًا مدربًا، فيعلو صَوت الرصاص والإرهاب، وتندلع النيران، ويَخفت صَوت الحق مُمزِّقًا كل علاقات الأخوَّة والصداقة وحُرمة الدين والدم، ليصبح حمزة الشهيد أيقونة لكل عسكري أو ضابط مصري ضَحى بشبابه لأجل وطنه وقيم الحق والإخاء والمساواة، يَبكيه في مشهد غاية في المأساوية المَسيحي قبل المسلم، حيث جاء ذلك المشهد الختامي في لغة جمالية وتصويرية حققت التأثير المُراد لمُشاركة المتلقي الإحساس بالألم والحزن لقطف زهور الوطن (كان الليلُ جاثمٌ بظُلمَتِهِ على صَدر المَكان، والسُّكونُ أسدَلَ سَتائرهُ على الكَون، والجُّنودُ خُلودٌ إلى راحتهم في أماكنهم داخل المُعسكر، وقُبيْلَ الفَجر ظهَر لحمزة شَبحَ شاحنة تأتى من بَعيد، انتبَهَ، سَحَبَ أجزاءَ سلاحِه وأخذ وضع الاستعداد، السيارة تَقتربُ حَثيثًا، لم تنعطف يَمينًا ولا شمالًا، بَدأ يَرتابُ في الأمر. نادَى بصَوتٍ عالٍ:

- حرَس سلاح... قِفْ مَكانَك؟

لم يَسمَع إجابة، السيارة اقتربَت، ثم تَوقَّفَت، نَزلَ منها شخص (مُلثَّم) يجلس بجوار قائدها، راح يُراجِع إطارًا من إطاراتها، ثم أسرَع الشخص وعاد إلى الكابينة، ثوانٍ ونَزَلَ منها مرةً ثانية، شيءٌ عريض مَلفُوفٌ حَولَ وسَطِه، تَقدَّم في مواجهة حمزة قاصدًا المُعسكر، خَفَّ حمزة ليُقابله بَعيدًا عن مكان الجنود قبل أن يَقترب، أصدر حمزة أمرًا آخر:

- قِف مكانَك...

لم يَقف الشَبَح، استَمرَّ في تَقدُّمه، تَشبَّثَ حمزة بسلاحه واستكمَلَ السَّير بخطوات أسَرَع من ذي قبل في اتجاهه مُطلِقًا عَدَّة عياراتٍ في الهواء - ذلك المُلثَّم هو صديقه مُصعب - فُوجئَ بأنَّ القادم نَحوهُ هو حمزة، ولكنه لم يُبَالِ، حَدَّثَتهُ نَفسه: الله أعلَى وأعَز، حاوَلَ مُصعب الانحراف عن طريق حمزة ليتمكن من اقتحام المُعسكر، ولكن حمزة اعتَرَضَه، قفزَ قفزة عاليةً في الهواء ليَثِبَ عليه وهو يَصَيح: اتَّقِ الله يا كَلبَ النار، في ذات اللحظة وثَبَ عليه مصعب هو الآخر ضَاغطًا على زَر الحِزام الناسِف صَائحًا: الله أكبر.

تَوقَّفَ الزمنُ ما بَينَ الضَّغط على زر الحِزام وحُدوث الانفجار للحظات؛ فرأى حمزة صُورة زَينب، وصُورة والده، وفيروز، ومَزارع القَصَب وأوراقها سِجادةً خَضراء، وعَلَم مِصر، والقُبة الخضراء الشريفة، ورأى مُصعب نِساءً، وأنهارًا، وطَعامًا، وشرابًا، وخمرًا، وفاكهةً، ثم تَبدَّلَت الصُورة في ناظرَيه فلم يَعُد يَرَى إلا سَرابًا وصَحراء مُوحِشة تَنعقُ فيها غِربانٌ سُود، وحَدَث الانفجار) لكنه وطن يُصر أن يأخذ بثأر أبناءه وأن يتصدى لمن يروع الأمن في ربوعه.

****

ثانياً: إن الرواية الواقعية قد يَستعبدها الموضوع المطروح عن شتى الأشكال الفنية للقالب القصصي الذي يحوي حكاية، لكننا لا نعدم في الرواية مجموعة من الوسائل الفنية التي توسل بها السارد في حكايته عن وطنه، لتقديمها بوصفها خطابًا سرديًا ينطوي داخله على خطابات متباينة: خطاب ديني يميني مُتشدد تمثله جماعة الإخوان والمنتمون إليها من الشباب، في مقابل آخر ديني معتدل تمثله وسطية الأزهر وأساتذتها، ومع الأخير خطاب وسطي منفتح هو نتاج التربية الصحيحة والفكر الوسطي لقطاع كبير من المصريين البسطاء، إنه خطاب حمزة وأخته زينب، الذي هو نِتاج احترام الأصول والقواعد، ومراعاة الآخر والإيمان بالهوية الوطنية التي يدخل في تركيبها حُب آل البيت كبُعد صوفي رَوحاني، والإيمان بتاريخ الوطن وحضارته ومجموعة القيم والتقاليد التي لا تتعارض مع الدين، ولعل رمزية اسمَا: زينب ، حمزة، وما يُحيلان إليه من تمسك المصريين وحُبهم لآل بيت الرسول (ص) ما يؤكد ما ذهبنا إليه.

إن كلا الخطابَين على مدار الرواية (الإرهابي المتشدد والمعتدل الوسطى) كقضيبي القطار متوازيان ولا يَلتقيان أبدا، لبُعد ما بينهما من نقاط التقاء، إنهما فكران متباينان وممثلو هذين الخطابين أيضا لا يلتقون لبُعد ما بينهما من تربية وفكر أيديلوجي، وإذا التقيا مرة، فهو لقاء النهاية المحتومة لأحدهما كلقاء مصعب وحمزة آخر الرواية إذ قُتل حمزة برصاص زميله.

أضف إلى الخطابات السابقة، التوثيقي التسجيلي لتاريخ هذه الجماعة الدموي، ففي الفصول العشرة الأخيرة من الرواية تبرز هذه الخطابات اللغوية التوثيقية الفاضحة لهذه الجماعة الدموية.

إن كل خطاب من هذه الخطابات المتقاطعة قد أكسب السرد حيوية وتنوعًا، إذ تجاورت لغات مختلفة، كل لغة تُعبر عن خطابها: لغة التعقل الوسطية، ولغة التصلب والتشدد الديني، ولغة المؤرخ الشاهد على عصره.

**

وقد كشفت تقنية الحوارات (الديالوج) بجلاء عن هذه الخطابات، وعاكسة أيدولوجيات أصحابها، وإن كان بعضها قد طال قليلاً، فإن البُعد الحجاجي لهذه الحوارات كان هو السبب، فلقد عقد السارد حوارات بين حمزة من جهة، وصديقه مصعب من جهة أخرى، وهو حوار يكشف عن تناقض الخطابين ومن ثم الأيديلوجيتين (رافَقَهُ حمزة سيرًا على الأقدام، وسَلكا الطريق الموازي للترام، فبلغا مَقابر الأقباط بالشاطبي؛ وفي هذا الوقت تَصادَفَ مُرور جنازة لأحدهم، تَوقف حمزة عن المَشي فجأة واكتسَى وجهه بعلامات الخُشوع، رمَقه مصعب مُستنكرًا وسَأله بوجه عابس:

- لماذا توقَفْتَ يا حمزة؟

- حتى تَمُر الجنازة؟

- تقف لجنازة مَسيحي؟

- ولماذا لا يا مصعب؟

- لأنه كافر، ومَصيره جَهنَّم وبئسَ القَرار.

- ألم تَسمَع قول النبي ﷺ حين سُئل عندما وقف لجنازة يهودي تَمرُّ من أمامه: أليسَت نفسًا؟! ذلك الأمر نجده عند الحوارات بين د. محمد سعد في محاضرته لطلاب الجامعة ليكشف أيضًا عن خطاب اتجه فيه المُتحاورون إمَّا إلى الإقناع بالحجة أو المغالطة، كما كانت بعض الحوارات كاشفة عن ثقافة الشخصية ومدى قناعتها بالقيم السائدة التي كانت إحدى الموضوعات أو قل المغالطات التي تحمل السارد على لسان بعض أبطاله في تصحيح مفهومها، فكلمة (الوطن) على سبيل المثال تأخذ دلالات متباينة عند كل خطاب من الخطابين الرئيسيين (سَرَت همهمة بين الطلبة تأففًا من طريقة جاسر في الحديث، لكنَّ الدكتور محمد تبسَّمَ مُشفقًا عليه لاستفهامه الخاطئ بالآية الكريمة التي ساقها، وقال:

- قضية الوطن قضية كُبرَى، والآية الكريمة التي سُقتَها يا بُنيَّ لا تَعني ما تقصده أنتَ، و...

ولكن جاسر عادَ إلى الوقوف مُقاطعًا:

- ليست قضية كبرى، بل بسيطة للغاية، الإسلام هو الوطن، وبالتالي يكون فداؤنا لإسلامنا.

أطرقَ المُحاضر برهة ثم استأنف حديثه:

- يا ولدي: الإسلام وطن، عبارة صحيحة مائة بالمائة، ولكنكَ لم تَفهمها على وجهها الصحيح، الإسلام لا يكون وطنًا إلا إذا آمَنتَ بوطنكَ الذي نشأتَ فيه، واصبر قليلاً لتَفهم: عَلَّمَنا الإسلام أنَّ الوطن دوائرَ تَتسع لتنتظم كلها في دائرته الكُبرى، فيُوصينا بالوالدين إحسانًا، لأنهما أول أرض يَنتمي لها الإنسان، فنُقدِّس هذا الوطن كدائرة أولى من دوائره، ثم يُوصينا بالجار كأنه سيُورِّثه، ناظرًا للجوار على أنه وطن نُحسن إليه ونُعطيه حَقه، ثم يُوصينا بدائرة ثالثة هي الإنسان من مِلَّتنا ومن غير مِلتنا، { وقُولوا للناس حُسْنَى } ناظرًا للإنسان، كوطن أوسع نُعطيه حقه، ثم يُوصينا بدائرة أخرى نَحفظها ولو بأرواحنا، هي دائرة أموالنا وأعراضنا وأراضينا، فمَن ماتَ دونهم مات شهيدًا، فحُب الوطن الذي وُلدنا وتَربيَّنا فيه من الفِطرة، ولذا كانت إحدى عقوبات الإسلام للمُفسدين في الأرض أنْ يُنفَوا منها، ليُؤكد على أنَّ البقاء في الأرض نِعمة وراحة، والنفي عنها عقوبة للنفس غير السَّوية، ومثلها تلك التي ترى الأوطان حِفنة مِن تُراب، ولا تَتَورَّع أنْ تقول: (طُزْ في مصر) وكأن حُبَ مِصرَ والإسلام نقيضان!! ومن أجل هذا، فليس بمُستغرب أن يأتي على لسان النبي ﷺ": ولَولا أنَّ قَومِي أخرجوني منكِ ما خرجتُ".

ثم تَناوَل الدكتور محمد رَشَفاتٍ مُتتالياتٍ من كوب ماء وُضِعَ أمامه، ونَظرَ في ساعته، ثم عاد بالحديث إلى جاسر بصوتٍ حَنون قائلًا: وأمَّا الآية التي استَشهدْتَ بها يا وَلدي، فإنها تَنهانا عن أنْ يكون الأبناء والإخوة والأزواج والمساكن والتجارة نِدًا لله، وتَحثُّنا على أنْ نتعامَل مع هؤلاء على أنهم آلاء ونِعَم).

***

ومن الوسائل التي حرص السارد على تضفيرها في سرده (المعلوماتية) ففي أثناء رحلة زينب وأخيها حمزة إلى مدينة القاهرة عقب نجاحه في الثانوية العامة، تقوم زينب بدور السائح الذي يكشف عن بعض المظاهر الأثرية للقاهرة المملوكية؛ لتُعطي القارئ معلومات تاريخية حول باب زويلة، وخان الخليلي، وأبي الهول، وتاريخ بناء مسجد السيدة زينب، وكان الهدف من وراء هذا البُعد المعلوماتي وتعميق البُعد التاريخي والثقافي للوطن، وهو بُعد له أثره في تشكيل الهوية المصرية، كذلك قد وظف السارد البُعد المعلوماتي للكشف عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ومدى اعتمادهم على العَمل السري وممارستهم العنف والإرهاب، ذلك لأجل تنشيط ذاكرة القارئ بهوية هذه الجماعة وحقيقتها، وإيقاظ الوعى الجمعي بماضيها الأسود، حتى لا يقع فريسه لتأثيرها من خلال استثمار العاطفة الدينية لدى المصريين المتدينين بطبعهم .

***

إذا كان الزمن المُهيمن على الرواية يأخذ نحوًا خطيًا طوليًا يرصد نُمو الحَدث الروائي من بداية إلى نهاية، فإن السارد قد حاول الإفادة من تقنيتي الحُلم والاسترجاع، بهدف التشويق السردي وشد تلابيبه في عضويه متماسكة، تبدأ الرواية بحلم كابوسي تراه زينب لأخيها حمزة، حيث ترى كلباً أسود يهاجمه وينشب فيه مخالبه (يا له من كابوس مُزعج)! رأت نفسها تَقفُ على سطح المنزل، وعلى البُعدِ رأت حمزة آتيًا من نهاية الشارع مُقتربًا من أطفالٍ يَلعبون الكُرة، تَبعَهُ كلبٌ أسود شواربه كثيفة ورأسه كبير، كاد يَلحق به، نادَتْ بأعلى صوتها: "حمزة.. حمزة..." أبصَرَ حمزة الكلب.. وثَبَ عليه وَركَله، فَقفزَ الكلب في الهواء ناشبًا مَخالبه.. استيقَظتْ زينب، وهي تصرخ: "حمزة.. حمزة.. حمزة..." ليقوم هذا الحُلم بدور استشرافي لمُستقبل حمزة الفاجع، فكان الكلب الأسود رَمز المَوت الذي تنبأت به زينب وتحقق حينما استُشهد في آخر الرواية.

أما الاسترجاع الزمني فهو كثير، مارسته كل شخصيات الرواية، خالد عن أمه وزوجها، وماجد عن أبيه، وزينب التي مَضى بها قطار الزمن إلى الإسكندرية وهي تستعيد حياتها مع أبيها لحظه موته وأعمامها.

****

إن رواية (أنا خير منه) للأديب بهاء المُري، تُعد بداية قوية لمَشروعه الروائي بفضل موضوعها من ناحية، وسياقها التاريخي الذي نُشرت فيه من ناحية أخرى، حيث جاءت كاستجابة طبيعية من أديب ورجل قانون تَوفر لديه إحساسه بمسؤولية الأديب، فقدم رواية ذات طابع حكائي إنساني وتاريخي، تنهض بوظائف إصلاحية وتوثيقية وكشفية؛ ليكون واحدًا ممن يَتوسلون بالأدب للنفح عن هوية الوطن الذي ظنه المتآمرون كعكة مُستباحه لكل خائن أو عميل.

- الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد خليفة

أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية جامعة دمنهور

بهاء المري

بهاء المري is on Facebook. Join Facebook to connect with بهاء المري and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

www.facebook.com

www.facebook.com