1- أتذكر السياب

اليوم الثالث عشر من آذار هو ذكرى ميلاد محمود درويش وهو يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية ، ولعل أفضل احتفال بهذه الذكرى هي أن أخص الشاعر باقتباس من شعره وبالكتابة عن الشعر ، وبما أنني سأكتب عن الرواية العراقية وتوظيف الموروث الشعري فيها ، فليس أنسب من اقتباس سطرين للشاعر وردا في قصيدته " أتذكر السياب " من مجموعة " لماذا تركت الحصان وحيدا؟"(٢٠٠٣) . يقول درويش :

" أتذكر السياب ... إن الشعر يولد في العراق

فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي !"

ولا يخفى أن علاقة درويش بالسياب هي علاقة شاعر بشاعر قرأه فأعجب بشعره قبل أن يعجب بمواقفه ، فعندما كان في الحزب الشيوعي فرض الحزب عليه أن يقرأ البياتي لا السياب والسبب معروف وواضح . كان البياتي في حينه شيوعيا في الوقت الذي ساءت فيه علاقة السياب بالحزب ، فهجاه بسلسلة مقالات عنوانها " كنت شيوعيا " .

التزم درويش برأي الحزب ولكنه كان يميل إلى شعر السياب أكثر من ميله إلى شعر البياتي ، وهو ما أفصح عنه في مقابلات متأخرة أجريت معه قبل وفاته ( انظر مجلة " مشارف " تشرين الأول ١٩٩٥ ص ٧٩ ) .

في الأسبوعين الأخيرين طلب مني أن أبدي رأيي في بحث عنوانه " الموروث الشعري القديم في روايات الكاتبة العراقية إنعام كجه جي ، وكنت قرأت ثلاثا منها وكتبت عنها ، وكان علي أن أعود مجددا إلى رواياتها أقرأ ملاحظاتي عليها وتوقفت مطولا أمام " الحفيدة الأمريكية " وما ورد فيها عن علاقة الحفيدة زينة ووالدها بالشعر ، ما ذكرني بقصيدة درويش المقتبس منها .

ابتداء أشير إلى أن الطالب الذي أعد رسالة الماجستير وهو معتصم غوادرة كان أحد طلابي في جامعة النجاح الوطنية ، وكنت درسته رواية الكاتبة العمانية جوخة الحارثي " سيدات القمر " ، ولما سألني عن روايات معاصرة وظف فيها كتابها الشعر اقترحت عليه روايات إنعام كجه جي .

ما علينا !

أعود إلى رواية " الحفيدة الأمريكية " وقصة زينة ووالدها والشعر فيها .

كان والد زينة صباح بهنام ، وهو اشوري ، مذيعا في عهد صدام حسين ، ومرة أبدى امتعاضه من طول خطاب الرئيس وكونه مكررا ، فوشى به زميله ، ما أدى إلى سجنه بحجة معاداة الثورة والحزب ، ولما أفرج عنه غادر العراق ، وغادرت معه ابنته زينة ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعود إلى بلدها مع الغزو الأمريكي تخدم في جيشه وتعمل مترجمة .

تأتي زينة على ماضيها في العراق وحبها ووالدها الشعر العربي ، فقد تربت على الشعر الذي شغف والدها المذيع . كان صباح بهنام شغوفا بالشعر القديم ومولعا به ، وقد حفظ منه الكثير ومما حفظه قصائد الغزل التي أدار بها رأس " أمي فما عادت ترى رجلا غيره من البشر ، وحين أصرت على الاقتران به قال لها جدي :

- هذا آشوري ، اش جابو على العرب

- آشوري بلوشي برتكيشي . أريده ولن أتزوج غيره "( ص ١٣٣) .

تأتي زينة على المبارزات الشعرية بينها وبين أبيها ؛ المبارزات التي جعلتها تحفظ الشعر العربي القديم ، علما بأنني لم ألحظ في الرواية أي بيت منه ، وربما لهذا لم يقف الطالب معتصم غوادرة في الجزء الذي قرأته من دراسته أمام رواية " الحفيدة الأمريكية " .

الرواية عموما تحفل بإشارات إلى الشعر العراقي الحديث بنوعيه الشعبي والفصيح ، وتقتبس من قصيدة مظفر النواب " للريل وحمد " وتذكر الجواهري وقصيدته " دجلة الخير " .

شخصيا أعادتني المبارزات الشعرية بين زينة ووالدها إلى ما كان شائعا في ٦٠ القرن ٢٠ من مسابقات كانت تقام في النوادي والمدارس يتم فيها إجراء مسابقات شعرية ، ولعلها انقرضت منذ ثلاثة عقود ، فما عاد كثيرون يحفظون الشعر العربي القديم كما كنا نحفظه .

ومع أن المبارزات الشعرية تحفل بالشعر الموزون المقفى إلا أن أي نموذج منه لم يحضر . إنه النموذج الغائب . في موقع واحد من الرواية - إن أحسنت الرصد - يشار إلى شطر بيت من الشعر الجاهلي ، ولكنه لم يذكر . مثلا في الصفحة ١٣٣ نقرأ عن علاقتها بمهيمن الشيعي أخيها في الرضاعة :

" يقرأ لي مهيمن شطرا من بيت شعر جاهلي ويتعجب عندما أكمل له العجز . يحدثني عن مظفر النواب ويكتشف أنني أحفظه خيرا منه . يفرح لأنني قادرة على مجاراته في ميوله الأدبية ، ويكظم غيظا عندما أمضي في استذكاراتي إلى آفاق لم يصلها .

في كل مرة يسألني :

- أين تعلمت هذا ؟

لو يعرف مهيمن بأي لغة كان يحدثني أبي ... أحكي له ... عن شغف المذيع صباح بهنام بالعربية وولعه بالشعر القديم ، عن محفوظاته من قصائد الغزل التي أدار بها رأس أمي .. " .

ربما ما يستحق الالتفات إليه في هذه الرواية هو التعدد اللساني فيها وكنت توقفت أمامه بإيجاز في مقالتي في جريدة الأيام في ١١ / ١٢ / ٢٠١١ تحت عنوان " الحفيدةالأمريكية : هل جنى الاحتلال على اللغة ؟ " .

الاثنين ٧ آذار ٢٠٢٢

السبت ١٢ آذار ٢٠٢٢ .

الأيام الفلسطينية ١٣ آذار ٢٠٢٢

محمود درويش :

***

2- ظلال الشاعر: محمود درويش وإلياس خوري

في كتابي "أسئلة الرواية العربية: أولاد الغيتو.. اسمي آدم إلياس خوري نموذجا" (بيروت، دار الآداب، 2018) توقفت أمام حضور محمود درويش في الأدب العربي والفلسطيني، وأعتقد أن ما كتبته يمكن أن يشكل مدخلا لأطروحة جامعية من الوزن الثقيل، إن أنجزها دارس مثقف وصبور. ودراسة تأثير الشاعر وعمله في أعمال الآخرين وفي مجتمعه فكرة أثيرة وأساسية في النقد الاجتماعي الماركسي.

وفكرة حضور محمود درويش وتأثيره في الأدب وفي الوعي السياسي والاجتماعي جالت عموما بأذهان كثر.

مرة اقترح علي الناقد فيصل دراج أن أكتب عن حضور محمود درويش في الوعي الشعبي الفلسطيني، وقد أنجزت كتابة مطولة نشرتها في جريدة "الأيام" الفلسطينية. ومرة ثانية اقترح بروفيسور إسرائيلي من جامعة (بار إيلان) - إن لم تخني الذاكرة - على طالبة من اللد أن تكتب عن تأثير محمود درويش في الوعي السياسي الفلسطيني، وقد أنجزت منى أطروحتها ولم أعد أعرف ماذا ألم بها، فقد أخبرتني أنها قد تنشرها.

تأثير محمود درويش في الوعي الفلسطيني ما زال قائما، والفلسطينيون يحتفلون كل عام في آذار بذكرى ميلاده الذي جعلوا منه يوم الثقافة الفلسطينية.

غاب الشاعر جسدا ولم يغب فكرا وشعرا، وما زال له تأثيره وحضوره.

قبل أشهر قليلة أصدر الروائي إلياس خوري الجزء الثاني من روايته "أولاد الغيتو: اسمي آدم "تحت عنوان" أولاد الغيتو 2: نجمة القلب" وكان لمدينة الشاعر الأولى، وهي حيفا، الحضور الأبرز فيها، وحيفا التي كتب إلياس عنها هي حيفا في 60 القرن العشرين، وفي هذه الفترة أقام الشاعر في المدينة وذاع صيته أدبيا وشخصيا أيضا.

ولو سألنا أنفسنا عن أشهر قصائد الشاعر التي كتبها في أثناء إقامته في حيفا لتوقفنا بالتأكيد أمام قصيدتين هما "سجل أنا عربي" و"ريتا والبندقية"، ولم تحقق القصيدتان انتشارا لحظيا وحسب، فما زالتا تحظيان بقراءة واسعة، وفاقت الثانية الأولى شهرة، ولذلك طبعا أسباب عديدة أبرزها أنها لحنت وغناها المغني اللبناني المعروف مارسيل خليفة، وبالإضافة إلى ما سبق أنها تعبر عن تجربة إنسانية بين اثنين من قوميتين متحاربتين، ومن الأسباب أن الشاعر لم يتخل عن القصيدة وأن المحبوبة أيضا لم تغب عن ذهنه شعريا، فقد عاد بعد أكثر من 20 عاما ليكتب عنها من جديد قصيدة أجمل من الأولى "شتاء ريتا الطويل" ليستحضر العلاقة مع ريتا في زمن آخر.

ربطت إلياس خوري بالشاعر علاقة أدبية وفكرية وشخصية، فقد التقى الاثنان في بيروت وعملا معا في مركز الأبحاث الفلسطيني وفي مجلة "شؤون فلسطينية" ومجلة "الكرمل" وكتب إلياس العديد من الدراسات حول أشعار الشاعر.

تحضر أشعار درويش في روايات خوري. وفي "أولاد الغيتو "بجزأيها تحضر تأويلات نقدية وآراء ظاهراتية فيها، من خلال شخصيات روائية يختفي إلياس وراءها، فما يرد على لسان الشخصيات الروائية يرد في دراسات إلياس ومقالاته.

وبما أن الموضوع الفلسطيني هو موضوع "أولاد الغيتو" بجزأيها، وبما أن أحداث الرواية يجري قسمها الأكبر في فلسطين في الفترة التي عاصرها الشاعر، فإن حضور بعض تجاربه يحضر في الرواية، وأبرز تجربة وأكثرها شهرة هي علاقة الحب التي ربطته بالفتاة اليهودية التي كتب فيها القصائد. أنها ريتا الدال الرمزي لفتيات يهوديات عرفهن الشاعر.

في كتابة سابقة عن رواية "أولاد الغيتو 2: نجمة البحر" عقدت مقارنة بينها وبين رواية (ا.ب.يهوشع) "العاشق" وقلت، إن الثانية "العاشق" مكون أساسي من مكونات الأولى "نجمة" (انظر الأيام الفلسطينية/ شباط)، ولسوف يستحضر العاشقان في الرواية علاقة درويش بريتا، ويستطيع المرء أن يوازن بين العلاقتين؛ علاقة درويش بريتا وعلاقة آدم برفقة، ويلحظ تقاطعات عديدة أبرزها ما آلت إليه العلاقة وسبب هذا المآل.

في إحدى المقابلات مع محمود درويش قال، إنه أقام مرة علاقة مع فتاة يهودية قبلتها الأم - العلاقة - ورفضها الأب (انظر كتابي "أدب المقاومة "1998)، ومرة ثانية قال، إن سبب فشل العلاقة يعود إلى التحاق الفتاة بالجيش الإسرائيلي، فكيف يراها تقتل أبناء شعبه ويستمر معها في علاقة، وهو ما عبر عنه في قوله، "بين ريتا وعيوني بندقية"، وفي قوله، إن اللقاء يمكن أن يتواصل "حين ينمو البنفسج في قبعات الجنود" وفي قوله، في "شتاء ريتا الطويل": "عن حلمين يتقاطعان؛ فواحد يستل سكينا وآخر يودع الناي الوصايا" - لنلاحظ "حلمين يتقاطعان". فما هو سبب فشل علاقة آدم برفقة؟

كانت رفقة أرادت علاقة حب لا تنتهي بزواج؛ فهي تعرف أباها غابرييل. يشغل العمال العرب ويعطيهم أجورهم ويأكل معهم وقد تبنى آدم ليعوض أخاه شلومو الذي سقط في معارك حيفا، أما أن يزوجه ابنته رفقة، فهذا ما لا يحتمل، وهنا يصبح العرب عرقا آخر؛ عرقا وسخا.

وتلتحق رفقة بالجيش؛ فيكون الانفصال.

تتجسد نهاية العلاقة تحت عنوان هو "الممحاة" ويقع في القسم الثاني من الرواية ("عشاق حيفا" في الصفحة 190 حتى الصفحة 195). هنا يوظف إلياس خوري الحلم.

يتذكر آدم رفقة، بعد 40 عاما، وهو في نيويورك، ويأتي على علاقتهما معا، ويذكر أنه خلال دراسته في جامعة حيفا لم يلتق بها إلا مرة. ويذكر أيضا أنه خلال الأربعين سنة على لقائه الأخير بها "لم يكن جادا في البحث "عنها، ويتساءل: "كيف استطاعت رفقة أن تمحوه؟".

حين كان يعمل في حيفا، في فرن عبلة، حلم بأنهما - هو ورفقة - يلتقيان فـ"مد يده كي يمسك بيدها، فسحبتها، وفتحت حقيبتها الجلدية وأخرجت منها ممحاة. أمسكت بالممحاة التي كانت بحجم كفها وانحنت فوق آدم وبدأت تمحوه، محت يده، ثم محت قدميه، واقتربت الممحاة من شفتيه، فحاول أن يعضها بأسنانه التي تساقطت عندما لمستها الممحاة".

ثمة دلالة رمزية لا شك وسوف يقرر آدم "أن يتوقف عن حب رفقة" وتلتحق هي بالجيش.

يخترع آدم فصلا من خياله حول نهاية العلاقة "لكنه صار حقيقيا أكثر من الحقيقة" (194).

يتخيل أنه التقى برفقة وأنها أخبرته أن أباها قد سامحه، وأنها هي فكرت فيه كثيرا فيجيب:

"أنا محوتك، اشتريت ممحاة ومحوتك بها" (195):

"وأخرج آدم من جيبه ممحاة صغيرة.

ضحكت رفقة، وقالت إن فكرة الممحاة غريبة.

"لماذا تمحوني؟" سألت.

"أنا لا أحب ثيابك العسكرية".

"أرأيت؟ كان غابرييل على حق.."

"لا، محمود درويش على حق"

"لم أفهم"، قالت.

"لن تفهمي، ولا أريدك أن تفهمي، لأني أخاف عليك".

أدار آدم ظهره ومضى، وفكر في أن عليه أن يمحو البذلة العسكرية من الصورة. ورفقة ليست ريتا التي سيكتبها محمود درويش، وهو لن يصلي لعيون عسلية تحجبها بندقية، كما أنه لا يريد لهذه الفتاة الرقيقة أن تقتل طفلا عربيا كي تفهم" (195).

وسواء أكانت رفقة هي ريتا محمود درويش أم لم تكن فإن ظلال حكاية الشاعر مع ريتا تحضر حضورا لافتا.

ربما تروق هذه الكتابة لفيصل دراج وربما أكون أنجزت ما طلبه، ولكن الكتاب الذي قرر إصداره عن الشاعر لم يصدر.

2019-03-03

* * *

3- شتـاء ريتـا الطـويـل...

كل قراءة هي إساءة قراءة:

يقول التفكيكيون إن كل قراءة هي إساءة قراءة. هل في مقولتهم هذه كثير من الصواب، أو بعض صواب؟

إذا ما أعاد المرء النظر في كثير من كتاباته السابقة فإنه، لا شك، سيأخذ بهذه المقولة، إن لم يكن دائماً فأحياناً.

في أيام الدراسة الثانوية كنت أقرأ بيت الشعر:

يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده؟

قراءة خاطئة. كانت معلوماتي النحوية أقل من عادية، وكنت أحفظ القصائد، ولم أكن أفهم معانيها فهماً جيداً، ربما لأنني أريد علامة، ربما لأن المدرس كان يعطينا الأفكار الرئيسة فيها ولا يشرحها لنا شرحاً تاماً.

وإلاّ فما معنى أن ندرس المعلقات كلها في سنة دراسية واحدة؟ كنا نحفظ أفكار المعلقة، كما يعطيها لنا المعلم، ونحفظ أبياتاً عليها، ونجيب عن السؤال التقليدي: ما هي الأفكار الرئيسة في المعلقة؟ هات أبياتاً على كل فكرة.

في 70 ق20 قرأت مظفر النواب، وتوقفت أمام مجموعته "أربع قصائد" التي أعيدت طباعتها في فلسطين. وكنت أكرر مقاطع من "بحار البحارين" ولم أكن لأفكر في معناها جيداً.

اتكأت على القصيدة كما وردت في المجموعة كما لو أنها صواب مائة بالمائة، وهكذا كنت أقرأ: "سيف وبغا" متفقان على نفط البصرة، دون أن أسائل، نفسي: ماذا يقصد الشاعر بـ "سيف وبغا"؟ وغاب عن ذهني الدلالة التاريخية والرمزية. أخطأ الناشر ولم أنتبه أن سيف وبغا خطأ والصواب "وصيف وبغا"، وغاب عن ذهني قول الشاعر العباسي:

"خليفة في قفص بين وصيف وبغا

يقول ما قالا له كما تقول الببغا"

وأن وصيف وبغا هما قائدان تركيان يتحكمان بالخليفة. ولم ألتفت إلى الصواب إلاّ بعد عشرين عاماً، حين قرأت القصيدة ثانية:

في قراءتي الأولى لجدارية محمود درويش، في العام 2000، أخطأت في فهم أسطر منها هي تلك التي يأتي فيها على عكا وذكرياته فيها وحواره مع ابن الجندي الإسرائيلي، وحين أعدت قراءة القصيدة، بعد سنوات، راجعت قراءتي الأولى، فاكتشفت الخطأ، ما جعلني أكتب مقالة في "الأيام" تحت عنوان "القراءة وإساءة القراءة" (13/3/2013).

كان درويش يحاور نفسه في قوله "بكى الولد الذي ضيّعته"، وظننت أنه يحاور ابن السجان. التبس الأمر عليّ، وأخطأت في التفسير، ثم صحّحت الخطأ بعد 13 عاماً.

شتاء ريتا الطويل:

مرة، في العام 1997، كتبت مقالة/ دراسة تحت عنوان "محمود درويش: بين ريتا وعيوني" وكنت أظنّ أن الشاعر يستعيد تجربة حبه لريتا في 60 ق20 ليكتب عنها، وأن القصيدة هي بنت الحنين إلى الماضي ليس أكثر.

لم يكن خطر ببالي أن ثمة اتصالاً بين الشاعر وريتا تم في 80 ق20، يوم كتب الشاعر القصيدة الجديدة "شتاء ريتا الطويل".

وكنت أرى، بخاصة حين درست ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً؟" أن الشاعر يعيد كتابة قصائد قديمة كتابة جديدة، فالديوان هو سيرة ذاتية شعرية لمحمود درويش، وهو يتكون من أجزاء، كل جزء يعبر عن تجربة من تجارب حياته الماضية.

مؤخراً، وأنا أخربش على صفحة الـ"فيس بوك" الخاصة بي، بعد كتابة مقالتي عن رواية رشاد أبو شاور "سأرى بعينيك يا حبيبي" ستكتب لي إحدى صديقات الشاعر رسالة تخبرني فيها أن الشاعر وريتا اتصلا معاً، وهو في باريس، وكان من المفترض أن يلتقيا هناك، ولكن الشاعر اعتذر.

وحين أكتب على صفحتي هذه المعلومة، ستعقب قارئة جيدة للشاعر، وتعرفه معرفة جيدة، أن الشاعر اعتذر، في اللحظة الأخيرة، عن الموعد، ولم يلتق بريتا... وإذ سألتها عن مصدر معلوماتها أجابتني بأن ريتا قالت هذا في مقابلة تلفزيونية.

ما قالته صديقة الشاعر المقربة منه ومن إميل حبيبي عززته قارئة الشاعر، وهذا كله جعلني أعيد النظر في قراءتي السابقة، وأرى شيئاً مختلفاً.

إن قصيدة "شتاء ريتا الطويل" ليست، إذن، هي ابنة الحنين إلى الماضي، وليست محاولة إعادة كتابة قديمة كتابة جديدة.

لقد كنت على خطأ في حكمي. و"كل قراءة هي إساءة قراءة" و"ليس ثمة قراءة نهائية لنص من النصوص".

في "شتاء ريتا الطويل" ما يعزز كلام صديقة الشاعر، وكلام قارئة أشعاره، فكيف لم أنتبه لهذا؟

يرد في القصيدة:

"لا تقرأ الآن الجريدة، فالطبول هي الطبول

والحرب ليست مهنتي، وأنا أنا. هل أنت أنت،

أنا هو

هو من رآك غزالة ترمي لآلئها

هو من رأى شهواته تجري وراءك كالغدير".

2017-02-19

* * *

4- عكا ودرويش وأنا!..

في "جدارية" محمود درويش (2000) سطر شعري لا يُنسى هو: "عكا أجمل المدن القديمة" ولطالما رددت هذا السطر، لا لآخذ به وإنما لأتساءل: هل عكا حقاً أجمل المدن القديمة؟ هل زار محمود درويش المدن القديمة كلها، في العالم، ليكتب ما كتب؟

لقد أنفقت أنا شخصياً ثلاث سنوات من عمري في مدينة ألمانية هي (بامبرغ)، ورأيت فيها مدينة جميلة. كانت تسمى البندقية الصغيرة (Kleine Venidig)، وهي مدينة يخترقها نهر وبيوتها بعضها فيه.

وزرت مدينة (هايدلبيرغ) التي سحرت الأميركان فلم يدمروها في الحرب العالمية الثانية وغدت قبلتهم في أثناء زيارة ألمانيا. واصطحبتني فتاة ألمانية، وعائلتي، إلى مدينة (روتنبرغ)، والمدن الثلاث من أجمل مدن ألمانيا ولا أعرف إن كان محمود درويش زارها وفضل عليها عكا.

في 17/3/2017 زرت عكا لأشارك في مؤتمر علمي في باقة الغربية عن المدينة الفلسطينية في الأدب والفن، واخترت القدس موضوعاً لورقتي، ولما وجدت نفسي في عكا أخذت أكتب عنها، لدرجة أنني تساءلت: هل هناك دراسة عن المدينة هذه؟ وحين أصغيت إلى أوراق المؤتمر لم ألاحظ دارساً واحداً كتب عنها.

"عكا أجمل المدن القديمة" يكتب محمود درويش، ربما أن الجمال، كما يذهب الرومانسيون، نسبي، فإن عكا في نظر محمود درويش هي أجمل المدن القديمة. لأكن رومانسياً إذن، وفي حضرة عكا كنت رومانسياً وقلت: لترفع القبعات للمدينة وأهلها وللشاعر ولسور عكا أيضاً.

كان الشعراء الفلسطينيون التفتوا إلى هذه المدينة منذ 50 ق 20 وأولهم، كما قرأت، راشد حسين الذي وقع في حب مدينتين هما عكا وحيفا وشبّههما بفتاتين احتار أيهما يختار. ولما مات راشد رثاه محمود درويش بقصيدة "كان ما سوف يكون" التي أتى فيها على مطعم "أبو خريستو" وسمّاه درويش، للوزن الشعري ربما، مطعم "خريستو". وأنا في عكا تذكرت "محمود وراشد" ونظرت إلى لافتة المطعم "أبو خريستو". هنا كان راشد يقرأ شعره، وكانت عكا كلها، كما كتب درويش في رثائه، تصحو.

لم أحصِ كم مرة ذكر درويش عكا في شعره، وبما أن يوم الأرض على الأبواب، فإن قصيدة "الأرض" له لم تخل من الإتيان على عكا.

في القصيدة يرد: "رأيت فتاة على شاطئ البحر قبل ثلاثين عاماً/ وقلت: أنا الموج، فابتعدت في التداعي. رأيت/ شهيدين يستمعان إلى البحر: عكا تجيء مع الموج/ عكا تروح مع الموج. وابتعدا في التداعي". وهكذا حضرت المدينة في شعر الشاعر وهو في المنفى، وحين زارها بعد (أوسلو) كتب في "الجدارية": "عكا أجمل المدن القديمة".

في عكا لا تتذكر محمود درويش فقط. ولا تتذكر سطره الشعري هذا فقط. في عكا تتذكر سميرة عزام وغسان كنفاني وكتّاباً آخرين.

كانت "دار الأسوار"، لصاحبها يعقوب حجازي، أعادت، في 2007، أعمال سميرة وغسان، لأنهما كاتبان مهمان ولأنهما من المدينة نفسها عكا. أتت سميرة على عكا باعتبارها مدينة مقاومة في قصتها "خبز الفداء" ولم يخص غسان مدينته برواية كما خصّ حيفا ويافا. لماذا لم يكتب غسان، مثلاً، عائد إلى عكا؟

ولدت سميرة عزام في عكا وتعلمت في مدارسها ثم هاجرت في العام 1948، وولد غسان أيضاً في عكا ولكنه نشأ في يافا ودرس في مدارسها، ومثله هشام شرابي أيضاً، ولا أدري إن كان أحد ما كتب عن صورة عكا في أدب هؤلاء الثلاثة. (هشام شرابي سيرة ذاتية في جزأين).

ومما لا يغيب عن ذهن قارئ الأدبيات الفلسطينية، وهو يزور عكا، هو رواية أميل حبيبي "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" (1974)، ففي القسم الأول منها "يعاد" يقرأ عن حياة بطلها وحياة من بقي من سكانها في العام (1948). وأنت تزور عكا تتذكر أميل حبيبي وروايته، وأنت تنظر في بيوت المدينة التي لا يزال فقراؤها مقيمين فيها تتذكر السراديب التي اختبأ فيها الباقون. وحين تزور جامع الجزار تبحث عن "سعيد أبي النحس" ومعلمه وتحاول أن تصغي إلى الحوار الذي دار بينهما.

لماذا لم تلق أية ورقة في المؤتمر عن عكا؟

سأكتب يومياً على "الفيس بوك" عن المدينة. سأستحضر النصوص وأعود إليها في الدواوين والروايات لأكتب نصاً عن المدينة في الأدب. نعم لأكتب نصاً يميل الى الدراسة، نصاً يليق بعكا وبسكانها وبحرها وأدبائنا الذين أتوا عليها.

الروائية الفلسطينية التي أقامت في المنفى، وكانت من عكا، هي حنان باكير. لحنان رواية عنوانها "أجفان عكا" وقد أعادت "دار الأسوار" طباعتها، وفيها تحضر عكا ما قبل 1948 من الذاكرة؛ ذاكرة أبي جابر الذي يريد أن يسمي مولودته عكا. وفيما بعد ستكتب روايات عن عكا في أزمنة فائتة، عن عكا زمن نابليون وزمن ظاهر العمر وزمن الانتداب.

في عكا وجدتني أردد سطر محمود درويش "عكا أجمل المدن القديمة". لم أزر المدينة منذ 30 عاماً، وفي حضرتها رفعت لها ولأهلها القبعة.

2019-08-09

* * *

5- يا شاعري محمود.. وداعاً

صباح السبت، 9 ـ 8، اشتري جريدة، وأقرأ في الصفحة الأولى نبأ عن حالتك الصحية، عن العملية التي أجراها جراح عراقي يعد من أمهر الجراحين في العالم، الأحد، مقالي الأسبوعي، نأتي على سيرتك، على حالتك الصحية، على شاعريتك، على علاقتي بك، وسأقول للعاملين أنني، حين تعود سالما معافى، سأزورك، لأهنئك بالسلامة.

مساء السبت، أجلس على الرصيف، أجلس مع عمي، آخر من تبقى من عائلتي ممن ولدوا في يافا، يحدثني عن حنينه إليها وإلى شاطئها وبحرها ومنزل أبيه فيها، منزله الذي جرفته جرافات أبناء العمومة، وفجأة يناديني أخي، فثمة من يطلبني على الهاتف. امرأة في وكالة أنباء ذكرت اسمها لي، وذكرت اسمها هي أيضا، ولم أعد، الآن، أذكرهما، تسألني عنك، تقول لي إنك لم تمت بعد. إنك في حالة موت سريري. ستسألني وأجيب، وتسألني وأجيب. سأعطيها رقم هاتفي النقال، بناء على طلبها، وسأتابع آخر الأخبار. الحالة حرجة. مت. لم تمت. وسأصغي إلى خبر نعيك. ينعاك الرئيس.

ماذا سأكتب في رثائك يا شاعري. لم ألتق بك إلا مرات قليلة لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهنا أحور في بعض أسطرك الشعرية، سكنتني أربعين عاما تقل قليلا. هل تذكر ما كتبته عن أحمد الزعتر الفدائي الذي سكنك عشرين عاما واختفى، وظل وجهه بارزا كالظهيرة. هل اختفيت أنت أيضا؟ أظن أن أشعارك التي سكنتني منذ العام 1973، ستظل تسكنني ما دامت لي ذاكرة ويد تكتب، ما دمت أدرس في الجامعة وأشارك في المؤتمرات، فأنت شاعري المفضل، شاعري الذي أنجزت عنه غير كتاب، وعشرات الدراسات والمقالات، حتى قال لي أحدهم، ذات نهار، لفرط ما لاحظ من اهتمامي بشعرك: سنسميك عادل درويش. بل إن أحد قراء دراساتي عنك سألني ذات نهار إن كانت لك ابنة شابة، ظانا أنني أتودد إليك حتى أخطبها.

في العام 1973 قرأتك لأول مرة. درست قصيدة "جندي يحلم بالزنابق البيضاء" في الجامعة، وبدأت أتعرف إلى أشعارك وأشعار شعراء المقاومة: سميح وتوفيق وراشد وسالم. وغامرت واشتريت ديوان الوطن المحتل الذي أشرف على إنجازه الشاعر يوسف الخطيب. وسأظل أحتفظ به حتى العام 1976، أقرأ فيه وأقرأ فيه، وربما حفظت مقاطع كثيرة منه. وفي هذه الأثناء سأصغي إلى أصوات زملائي، في الجامعة، يقرأون قصائدك وقصائد فدوى. "نحن في حل من التذكار فالكرمل فينا، وعلى أهدابنا عشب الجليل". هل كنت يومها أدرك المعنى جيدا؟

تسألني مراسلة وكالة الأنباء: لم تميز محمود درويش عن رفاقه شعراء المقاومة؟ فأقول لها بسبب شاعريته. هل قرأت أنا منذ العام 1976 شاعرا كما قرأتك؟ لا أظن ذلك. لم أكن أعرفك شخصيا، لكن أشعارك وجدت صدى في نفسي، فأخذت أقرأك غالبا قراءة ناقد متعاطف. كم من مرة قرأت أحمد الزعتر التي صدرت في كراس خاص، قبل أن تصدر في ديوان "أعراس" (1977) الذي أعادت دار الأسوار في عكا طباعته وطباعة ديوانيك "أحبك أو لا أحبك" (1971) و"محاولة رقم 7" (1974)، وفي فترة متأخرة "حصار لمدائح البحر"؟ لا أدري، ولكني قرأتها كما لم أقرأ شعرا من قبل.

وسيسحرني مقالك عن غسان "غزال يبشر بزلزال". سأجري، وأنا معلم في مدرسة إعدادية، هي العقربانية، مسابقة قراءة، يتنافس فيها الطلاب، سأعطيهم نصك في غسان، وسيتعمم النص، النص الذي اندمج فيه قارئوه كما لم يندمجوا في قراءة أي نص آخر. أنت شاعر في نثرك، ونثرك لا يقل قيمة عن شعرك، وربما لم أكن مخطئا حين قلت: إن من يريد أن يفهم أشعار درويش، عليه أن يقرأها مع نثره. نثرك يضيء شعرك ويوضح بعض غموضه. لقد خسرناك ناثرا قدر ما خسرناك شاعرا.

في قصيدتك لأمك حورية "تعاليم حورية" أتيت على لقاءاتك العابرة بها. كانت لقاءاتكما سريعة، ولكن أيامك كانت تحوم حولها وحيالها. وكانت هي تعد أصابعك العشرين عن بعد. في قصيدتك هذه قلت: لم أكبر على يدها كما شئنا: أنا وهي، افترقنا عند منحدر الرخام. هل كانت علاقتي بك وبأشعارك مشابهة؟ لم أكبر على يدك، كانت مقالاتي تحوم حولك وحيالك، وكنت تعد أصابعي العشرين عن بعد. كم كنت حاضرا في كتاباتي، وكم كنت، في السنوات الأخيرة، حاضرا في بعض قصائدك وفي بعض مقابلاتك.

أحيانا كانت تأتيني تحياتك. من خلال شاعر ما. من خلال طالب ما يزورك. أحيانا تبلغني شاعرتنا المرحومة فدوى عن غضب اعتراك لدراسة لم ترق لك. أحيانا يبلغني شاعر قريب منك، كنت ألتقي به، عن رأيك فيما اكتب. أحيانا يقول لي: يخبرك محمود أن ما كتبته عنه كفاية. هل قلت هذا أم أنه من قول الشاعر نفسه، لأنه ينبغي أن أكتب عن غيرك، عن الشاعر الذي ينقل لي الكلام؟

سأتذكر قصيدتك: "حجرة العناية الفائقة" من ديوان: هي أغنية.. هي أغنية" (1986)، سأتذكر أسطرك فيها:

"هو القلب ضَلَّ قليلا وعاد، سألت الحبيبة: في أي قلب أصبتُ؟ فمالت عليه وغطّت سؤالي بدمعتها. أيها القلب.. يا أيها القلب كيف كذبت عليّ وأوقعتني عن صهيلي؟

لدينا كثير من الوقت، يا قلبُ، فاصمد

ليأتيك من أرض بلقيس هدهد

بعثنا الرسائل

قطعنا ثلاثين بحرا وستين ساحل

وما زال في العمر وقت لنشرد"

كم مرة خانك قلبك، ولكن الطب أسعفه. هذه المرة لم يسعفك أمهر الجراحين في العالم. هل خانك قلبك أم خانك الطب أم خانتك الدنيا بعد أن مر وقت كثير دون أن يأتي الهدهد من أرض بلقيس، ودون أن تأتي إجابات الرسائل، وبعد أن قطعت ستين بحرا ومائة وعشرين ساحلا. لم يعد لديك في العمر وقت لتشرد. نحن ما زلنا نشرد. الآن لا نتابع أخبار قلبك. لقد غدا قلبنا، نحن أبناؤك، يوجعنا، ولا أظن أن إجابات الرسائل ستصل.

في السنوات الأخيرة أردت الاتصال بك لأقول لك: كف قليلا عن نشر الكتب، فأنا خائف عليك. هذا النشاط أوحى لي بأنك تسابق الوقت، وأنا أريد أن تعيش فترة أطول. كلما صدر لك كتاب، منذ "لا تعتذر عما فعلت"، دون أن يمر وقت طويل، كما كانت عادتك سابقا، كنت أهجس: هل يسابق الموت؟

ربما لم ترق قصيدتك الأخيرة "سيناريو جاهز" لي فنيا. ربما، ولكنني توقفت مطولا أمام نهايتها:

"هرب الوقت منا ـ وشذ المصير عن القاعدة ـ هنا قاتل وقتيل ينامان في حفرة واحدة.. وعلى شاعر آخر أن يتابع هذا السيناريو إلى آخره".

هل كنت يا شاعري، تودعنا؟ محمود درويش.. وداعاً.

* * *

6- امتياز دياب ومحمود درويش: "ميلاد الكلمات" ٢٠١٩

حسنا فعلت امتياز دياب بنشر كتاب "ميلاد الكلمات" ٢٠١٩ الذي يضم رسائل كتبها درويش قبل العام ١٩٧٠ إلى أصدقائه وصديقاته ورسائل تلقاها منهم ، ويضم صورا ، له ولقسم منهم ، وشهادات أصدقاء الشاعر فيه كما عرفوه قبل هجرته.

ولا أدري إن كان الشاعر سيرضى عما فعلته امتياز دياب، فهو لم ينظر بعين الرضا لكثير من أشعاره المبكرة وحذف منها ديوانه الأول وقصائد عديدة من "أوراق الزيتون" ١٩٦٤ و"عاشق من فلسطين" ١٩٦٦ ودواوين أخرى. ولم ينظر بعض إخوته بعين الرضا إلى نشر الكتاب "ميلاد الكلمات "، كما أن الملاحظات التي دونتها على صفحة الفيس بوك الخاصة بي أثارت جدلا بين القراء الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض ، لدرجة طلب مني قسم من القراء أن أترك الشاعر يستريح في قبره ، وأضاف آخر أننا ظلمنا درويش في حياته وموته.

ما تجدر الإشارة إليه ابتداء هو أنني شخصيا أكتب عن الشاعر بمقدار ما تجيزه لي المناهج النقدية، وأنني أستطيع ان أدافع عما أكتب عدا أنني أكتب عن أشعار الشاعر نقدا "متعاطفا"، فأنا قاريء تروق له أشعاره حتى ليمكن القول إنه واحد من شعرائي المفضلين، إن لم يكن أفضلهم.

الاهتمام بكتابات الشاعر الأولى والمبكرة تكمن في صلب بعض المناهج النقدية وفي صلب النقد الأدبي الغربي قبل شيوع البنيوية والتفكيكية والمناهج النصية ، وهي مهمة جدا للدارسين والأدباء الشباب ، فالدارسون يعتمدون عليها في تتبع مسيرة الشاعر منذ بداياته ويرصدون تطوراته فكريا وجماليا ، والشباب يستمدون منها العزم لمواصلة طريقهم الأدبي إذ يدركون أن الكاتب - إلا من ندر - لا يولد مكتملا ، وإنما " يولد على دفعات " ، وهي عبارة الشاعر.

لقد أفدت من الكتاب مبدئيا في إضاءة قصائد الشاعر عن علاقته بالفتيات اليهوديات . وفي قراءة بعض القصائد قراءة جديدة تخالف قراءات أنجزها النقاد العرب ورسخت في أذهان متلقي شعر درويش.

في الفصل الثالث الذي عنوانه " رسائل حب من وإلى محمود درويش

رسائل تمار بن عامي " نقرأ رسالة مختصرة " بليغة ورفيعة المستوى " من " شولا " ، والوصف لامتياز التي أضافت " نحن لا نملك معلومات عمن هي شولا هذه " ونص الرسالة :

" أيها الشاب الغالي ، سعيدة كنت بمعرفتك ،

موجوعة أنا لفراقك ،

في الحقيقة هل للكلمات من تأثير؟ "

وتاريخ الرسالة ٢٤ / ٣ /٦٧ .

و" شولا " هي ( شولميت ) التي كتب عنها الشاعر قصيدة طويلة أورد فيها الاسمين " شولا " و ( شولميت ) ، وتلخص حكايتها مع الشاعر ومع صديقها الجندي سيمون ، وقد أتيت عليها من قبل في كتابين . " شولا "منفتحة وتكره الحرب والعنصرية وترى في القوميات كلها قشرة موز ، وفي أثناء غياب سيمون في الجبهة تتعرف إلى محمود وتعجب بمنطقه وتقع في حبه ولا ينجح صديقها في إنقاذها من محمود ، وعدا " شولا " فإن " ميلاد الكلمات " يطلعنا على علاقة الشاعر بتمار بن عامي ، و يذكر ( ايرينا ) التي خصها بقصيدة . وأغلب الظن أنها ريتا التي شاع اسمها ، والتفتت امتياز إلى رواية توفيق فياض حول الموضوع . وأما الجانب الثاني ففيه

يقدم الكتاب ، بخط الشاعر ، الصياغات الأولى لبعض القصائد والتعديلات المجراة عليها ، وهذا يخدم الناقد التكويني ، وهو أصل كتابي " جدل الشعر والسياسة والذائفة ؛ دراسة في ظاهرة الحذف والتغيير في أشعار محمود درويش " (٢٠١٢ / ٢٠٠٠ ) ، والنقد التكويني منهج فرنسي درس الفرنسيون اعتمادا عليه روايات ( بلزاك ) . إن قصيدة " عن حب قديم " ظهرت في الكتاب بصياغتين تختلفان عن صيغة " عاشق من فلسطين " وهذا يمكننا من تقديم قراءة جديدة للقصيدة .

الصياغة الأولى كان عنوانها " عن حب قديم " ونصها :

" على الأنقاض ، وردتنا

ووجهانا على الرمل

إذا مرت رياح الصيف

أشرعنا المناديلا

على مهل ... على مهل وغبنا طي أغنيتين كالأسرى

لنشرب قطرة الطل

تعالي مرة في الظن يا أختاه

إن أواخر الليل

تغريني من الألوان والذل

وفي عينيك ، يا قمري القديم

يشدني أصلي

إلى إغفاءة زرقاء

تحت الشمس والنخل !

بعيدا عن دجى المنفى

قريبا من حمى أهلي ".

وأما الثانية فكان عنوانها " ايرينا " :

" على الأنقاض ، وردتنا

ووجهانا على الرمل

رأيتك تلعبين النرد في مقهى

وكنت ألوب في الظل

تعالي ! إن في عينيك

شيئا يشتهي ذلي وشديني إلى زنديك شديني أسيرا آخر الليل مدينتكم تدحرجني حنينا

ضائع الأهل

على الأنقاض ، وردتنا ووجهي غاص في الظل من الأنقاض فر الليل

هذا الصوت من غابة ". ويتبع الصيغتين عبارة

" أبيعك كأس " واسم " ايرينا " .

والقصيدة التي كتب إن الضمير فيها يعود إلى فلسطين أو امرأة فلسطينية وحد الشاعر فيها بين المرأة والأرض هي هنا مكتوبة بالأصل لفتاة يهودية ، يقترب اسمها من ( ايريت ) التي يذهب توفيق فياض إلى أنها ريتا .

سألت الفرنسية ( لير ادلير ) الشاعر عن ريتا فأجابها بأنه اسم مجازي وأنه عرف عدة فتيات يهوديات ( انظر دراستي : " بين ريتا وعيوني بندقية " في كتابي " أدب المقاومة " ١٩٩٨ ) .

والكتابة تطول .

الاربعاء الخميس والجمعة والسبت ٢٤و -٢٨ أيلول ٢٠١٩ .

أ. د. عادل الأسطة

* * *

7- أدب العائدين: حيرة العائد/ محمود درويش ثانية..

لا أعرف تحليلاً نفسياً لشخصية محمود درويش من خلال شعره أو نثره، ومثله أيضاً سميح القاسم، علماً بأن نصوصهما الشعرية والنثرية معاً تسلمنا مفاتيح دراسة شخصية كل منهما، وكل منهما يختلف حقاً عن الآخر، على الرغم من محاولات الربط بين الاسمين من نقاد كثيرين وقراء أكثر، بل ومن سميح القاسم نفسه، ومثله اميل حبيبي الذي جمع رسائل الاثنين في كتاب «الرسائل».

تسلم سيرة سميح القاسم «إنها مجرد منفضة» (2011) للناقد مفاتيح شخصية سميح، كما تسلم أشعاره كلها، من ألفها إلى يائها، شكلاً ومضموناً، الناقد ما يعوزه لدراسة سميح، في تقلباته وتناقضاته وجمعه بين الضدين: الدين والعلمانية، تماما كما جمع بين شكلي القصيدة: التفعيلة والعمودي، وبين هجاء الحكام ومديحهم. ولم يكتب درويش سيرته، كما كتبها سميح، بالتفصيل، وإنما أوجزها في كتابه «في حضرة الغياب» (2006)، وظل الشاعر حذراً في كثير من تفاصيل حياته، ولم يخض في أشعاره في تفاصيل شخصيته كعلاقته مع المرأة، إذ ظل متكتماً في هذا الجانب، وعبر عن الواقع السياسي والوطني ومفاصل القضية في كثير من قصائده وقد تراجعت الذات في القصائد الوطنية، وهي كثيرة، ليحتل الهم العام الصدارة.

لمحمود درويش قصيدة عنوانها «سقط الحصان عن القصيدة» وفيها يضيف: وأنا سقطت مضرجاً بدم الحصان، وهي تظهر صلة قصيدة الشاعر بالثورة، وكان كتب هذه القصيدة بعد أوسلو، حيث خفت الموضوع الوطني، وتقدمت مكانه موضوعات أخرى برزت في مجموعاته منذ «لماذا تركت الحصان وحيداً؟» (1995)، وإذ عاد الشاعر من المنفى، فقد آثر التعمية والغموض، في أثناء الكتابة، في تحديد موقفه من مدريد وأوسلو. «إن هذا السلام سيتركنا حفنة من غبار» كتب في 1992، واستقال من اللجنة التنفيذية، وكان غير راض على ما تم إنجازه، وحين عاد إلى رام الله انزوى في مكتبه في السكاكيني، ومارس نشاطاً أدبياً، وآثر الظل والهامش، وكان أحياناً قليلة، حين تتأزم الأوضاع، يخرج عن صمته ويعبر عما يعتمل في نفسه.

إن عنوان كتابه النثري «حيرة العائد» لهو التعبير الحقيقي عن حالة الشاعر ما بين 1995 حتى وفاته، وحين مرت السنوات الخمس ولم يحدث تقدم في مسار العملية السلمية ـ أي لم تقم الدولة ولم يحدث الاستقلال ـ أدرك الشاعر الورطة التي وقع فيها الفلسطينيون ممن ساروا في نهج (أوسلو)، وسننتظر عشرين عاماً حتى نصغي إلى أحد مهندسي السلام، وهو السيد ياسر عبد ربه، يعلن عن الخطأ الذي ارتكب في أوسلو.

هذا الاكتشاف المتأخر كان درويش يدركه ويعبر عنه في بعض نصوصه، ويعد نص «في تحرير الجنوب» الذي ألقاه في أيار 2000، في جامعة بيرزيت أهم هذه النصوص، إذ فيه كتب بصراحة:

«إن الاحتلال هو الأب الشرعي للمقاومة» (ص52)و»هذا ما فعلته الانتفاضة الفلسطينية أمس، وهذا ما فعلته المقاومة اللبنانية اليوم.

لقد أرغمت الأولى إسرائيل على الاعتراف المتأخر بوجود الشعب الفلسطيني وعلى الانسحاب أو إعادة الانتشار، من جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأرغمت الثانية إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان لأنها لم تعد قادرة على تحمل ثمن الاحتلال، لا لأنها انتبهت فجأة إلى قرارات مجلس الأمن. وهكذا فإن الدولة التي لم تكف عن القول إن العرب لا يفهمون غير لغة القوة هي الدولة نفسها التي تقول انسحابها إنها هي نفسها لم تفهم غير لغة القوة».

هذه الفكرة التي يعبر عنها الشاعر، في مرحلة السلام، أي قبل أن تبدأ انتفاضة الأقصى بأربعة أشهر، هي فكرة تحفر عميقاً في نفسية الشاعر ـ هنا يختلف عن اميل حبيبي الذي كان يؤمن بالحل السلمي والمقاومة السلمية، ولعلّ بذورها تعود إلى ما بعد حزيران 1967 مباشرة، على الرغم من أن الشاعر كان في حينه عضواً في الحزب الشيوعي الإسرائيلي وكان يقيم، مثل حبيبي، في حيفا.

ما سبق يعني أن الشاعر الذي عاد إلى رام الله وفق اتفاقات أوسلو كانت قناعاته مختلفة كلياً عما كان يسير في ركابه ظاهراً، وأن الشاعر الذي اتهمه بعض خصومه بأنه يدعو إلى التعايش مع الدولة العبرية، كان في قرارة نفسه يدرك شيئاً آخر ويعيه لدرجة أنه كرره على مدار ثلاثة وثلاثين عاماً مراراً.

إن نص «في تحرير الجنوب» (2000) هو ابن نص «الفرح عندما يخون» (1967) ونص «صمت من أجل غزة» (1971) ونصوص أخرى لاحقة ظهرت في كتبه النثرية وقصائده النارية.

في حزيران 1967 خان الفرح الشاعر، كما خان العرب كلهم. ولكن ما الذي جعل الشاعر لا ينهار، وجعله يكتب أدباً فيه قدر كبير من التفاؤل؟ إنها المقاومة التي جاءت كرد فعل فوري على الهزيمة، هزيمة الجيوش العربية، وهكذا ينهي درويش نصه النثري:

«لا بد أن يصقلنا الفرح، ستبدأ المقاومة.. ستبدأ المقاومة؛ انتهى كل شيء، وتبدأ المقاومة، وإذا جاءك الفرح مرة أخرى، فلا تذكر خيانته السابقة». (ص151).

في كتابة لاحقة تحت عنوان «صمت من أجل غزة» (1971)، وكانت المقاومة في غزة، في حينه في أوجها، سيعزز الشاعر ما ذهب إليه، أو إنه سيعبر عما يفتعل في نفسه:

«ولكن سرها ـ أي غزة ـ ليس لغزاً: مقاومتها شعبية متلاحمة.. و»قد ينتصر الأعداء على غزة. (وقد ينتصر البحر الهائج على جزيرة صغيرة) قد يقطعون كل أشجارها. قد يكسرون عظامها. قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، وقد يرمونها في البحر أو الرمل أو الدم. ولكنها: لن تكرر الأكاذيب. ولن تقول للغزاة: نعم. وستستمر في الانفجار..»

في العام 1973، وفي حرب تشرين، لن يختلف موقف الشاعر الذي يقبع في داخله، كثيراً: بالحرب وحدها نستطيع صنع السلام. و»من فوهة هذه البندقية: ينهمر السلام على الأرض الحزينة» (ص37 من وداعاً أيتها الحرب، وداعاً أيها السلم) و»نحن نذهب إلى الحرب فنصل إلى الولادة» (ص39) و»ما أجملنا شهداء، وما أقبحنا لاجئين» (ص31)

هل اختلف الأمر كثيراً حين كان الشاعر يقيم في باريس؟ في العام 1987 اندلعت الانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وواجه الفلسطيني عدوه المدجّج بالأسلحة، واجهه بالحجارة، وهنا سيكتب الشاعر قصيدته الشهيرة «عابرون في كلام عابر» التي أثارت ضجة كبيرة: «منكم السيف ومنا دمنا». والشاعر الذي كان يقيم في مدينة النور مازال هو الشاعر الذي طرد طفلاً من قريته البروة، وعاش اللجوء لفترة، قبل أن يعود، متسللاً، إلى وطنه ويعيش لاجئاً فيه، وهذه القصيدة لم تكن نغمة شاذة في مسيرة درويش الشعرية، ففي قصيدته «الأرض» 1976 كتب: سنطردهم من صخور الجليل.

في «حيرة العائد»، وعلى الرغم من عودته إلى جزء من وطنه، ظل الشاعر يدرك ببصره وبصيرته أن ثمة خللاً ما في المفاوضات وفي العودة: فلماذا تطيل التفاوض يا ملك الاحتضار، وحين رثى عرفات قال إن عودته كانت عودة إلى سجن مؤثث بصور الأشياء لا بحقيقتها.

* * *

8- أحلام مستغانمي ومحمود درويش

هل ترك محمود درويش أثراً على أحلام مستغانمي؟ هل يعثر قارئ رواياتها على تأثر ما بالشاعر؟ سؤال أثَرته وأنا أقرأ رواياتها الأولى "ذاكرة الجسد" (1993)، ورواياتها اللاحقة، وتحديداً الأخيرة "الأسود يليق بك" (2012).

قد يقول قائل: إن الأمر يعود إلى عشقي لأشعار درويش وكثرة الكتابة عنها، وقد يذهب إلى أنني لا أرى سواه، كأنه الأصل وغيره الفروع. قد .. قد.

حين أشرفت على رسالة ماجستير عنوانها "تأثير الرواية الجزائرية في الرواية الفلسطينية" اقترحت على الطالبة أن تشير إلى تأثر الروائية الجزائرية بالشعر الفلسطيني، وتحديداً فيما يخص كتابة أحلام عن المدينة، وأن تلحظ صورة المدينة في أشعار محمود درويش، وتحديداً قصيدته "حوار مع مدينة" التي أعاد نشرها في ديوان "محاولة رقم 7" تحت عنوان آخر "بين حلمي واسمه كان موتي بطيئاً".

هل شطط فيما اقترحته؟

الروائية تركت أثراً لافتاً على روائي فلسطيني هو يوسف العيلة الذي كتب "غزل الذاكرة" فأفاد من عنوان "ذاكرة الجسد" ومن أسلوبها، أيضاً، وهذا كان موضوع كتابة رائدة ياسين طالبة الماجستير.

وأنا أقرأ "الأسود يليق بك" لاحظت تأثر أحلام بدرويش في غير مكان وفي غير ظاهرة. لغة أحلام فيها قدر من المجاز والغموض، وتحتاج إلى قارئ يُمعن النظر فيما يقرأ، ويتوقف أمام ما يقرأ، وهذه سمة درويشية بامتياز، بخاصة في أشعاره بعد خروجه من الأرض المحتلة وأرى أن لغتها النثرية، هي التي بدأت شاعرة، لم تتخلّص من الشعر، مثل نثر درويش، أيضاً.

أكثر ما جعلني أتوقف أمام تأثرها بدرويش المشهد الذي جمع طلال هاشم الشخصية الذكورية المحورية في "الأسود يليق بك" وهالة الوافي الشخصية النسائية المحورية في الرواية بخاصة حين أراد أن ينالها وهما يقيمان في جناحي فندق في باريس.

سيشرب غير كأس حتى تفرغ الزجاجة هل يذكر قراء "جندي يحلم بالزنابق البيضاء" لدرويش (1968) مشهد حوار درويش مع الجندي؟ أيضاً، ثمة كؤوس تدار، وثمة غير كأس يجرعها الجندي، والشاعر يصب له الخمر حتى يفرغ الجندي ما في داخله، كما أخرج طلال هاشم أسراره لهالة الوافي وهو يشرب كؤوس النبيذ. ربما لا توافقني أحلام مستغانمي فيما ذهبت إليه. ربما، غير أنها قراءة تؤيدها النظريات النقدية الحديثة التي تقول إن المعنى في بطن القارئ.

في السياق .. قريباً منه ..

أقرأ "الأسود يليق بك" فأحنّ إلى... في رواية مستغانمي الأخيرة، والراوية تروي عن والد هالة الوافي المطربة الصاعدة، أتذكر أبي وأحنّ إلى زمن مضى كانت الأسر فيه تجتمع في ساحة البيت، يوم كان للبيوت ساحات، ولم يكن نظام الشقق عامّاً طامّاً، بل وأتذكر الشاعر علي الخليلي وما قاله، ذات نهار، قبل بضعة أعوام في إحدى ندواته في نابلس عن المدينة في 40 و50 ق20. كانت نابلس أصغر، ولم تكن هناك تلفازات وشاشات كمبيوتر، وكان الناس يلتقون معاً أكثر، فيجلسون ويثرثرون ويحيون ساعات العصر، بل وساعات المساء بالطرب والغناء والرقص من كان صوته جميلاً يغني، من كان صوتها جميلاً تغني.

من كان يجيد الضرب على الطبل يقرع الطبل، ومن كان يجيد العزف على العود يعزف، ومن كان يجيد الرقص يرقص...

أتذكر عمي الأصغر كيف كان يرقص في أفراح العائلة ويضع النارجيلة على جبينه دون أن تقع.. يحرك يديه وجسده وهي ثابتة فيبهر الجميع.

منذ الانتفاضة الأولى بدأت تلك الأجواء تتلاشى. بدأت المدن تتحول إلى قرى محافظة تقريباً، بل إلى قرى تخلو من الحادي والمغني الشعبي، هل أخطأ محمود شقير فيما ذهب إليه حين كتب عن القدس ورام الله وترييف المدينتين؟ هل أخطأت سحر خليفة فيما كتبته، بعد زيارتها بيرزيت في العام 2004 تقريباً، عن جامعة بيرزيت وترييفها وتراجعها عما كانت عليه في 70 ق20؟

منذ أشهر كتبت مقالاً عن نابلس وخمّاراتها، وما زلت أحتفظ به ولم أنشره، وسأنشره حين تعوزني فكرة لكتابة مقال، تذكرت فيه خمّارات المدينة وأجواءها في 60 و70 ق20. ما عاد الآن في المدينة خمّارات، على الرغم من وجود غير مسلمين في المدينة.

هل هذا مؤشر على أننا نسير نحو الأفضل؟ هل غدا الناس ملائكة حتى المسيحيون منهم؟ هل غدو مسلمين؟ هل أدعو إلى الرذيلة؟

هناك مثل كان أبي يردده دائماً: الرأس اللّي ما فيه كيف حلال قطعه بالسيف، وكان أبي يحبّ الانبساط والسرور ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وكثيراً ما حدثني عن عمي الشيخ محمد "بلبل يافا"، قبل أن يصاب بمسّ في عقله بسبب النكبة التي أبعدته عن ابنه وزوجته المصرية. وكان يحدثني عن محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وزيارتهما يافا.

بعض اليساريين كانوا يمدحون الملك حسين على الرغم مما فعله بهم في 50 و60 ق20 لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أنه يمنحهم بعض حريات شخصية، قد لا يجدونها إذا ما سيطر المتشددون دينياً. وأنا أتابع أخبار ليبيا وسورية ومصر أخاف من المستقبل، لا لأنني أحب حكام تلك البلدان، فهم المسؤولون عما يجري، وإنما لأنني أتذكر بيت الشعر:

دعوت على عمرو، فمات فسرّني

فلما أتى زيد بكيت على عمرو

* * *

9- محمود درويش والسجن

ما الفترة الزمنية التي أنفقها محمود درويش في السجن، وكيف انعكست في أشعاره؟ وما الذي بقي منها؟ وهل شكّل السجن له ما شكله للكاتب السوري محمد الماغوط؟ سُجن الأخير لفترة قصيرة، ولكنه ظل طيلة حياته يمنح منها ويكتب للحرية، مصوراً الرعب الذي عاناه جراء تلك التجربة المحدودة. فيما اعرف انفق محمود درويش فترة من حياته، لا تكاد تتجاوز اشهرا معدودة، في السجون الإسرائيلية، ولعله لم يبق حيا من أشعاره التي كتبها فيها سوى قصيدته التي يغنيها مارسيل خليفة "أحن الى خبز أُمي"، أما بقية قصائده التي قالها في السجن فما عاد يذكرها إلا دارس ينقب في أشعار الشاعر، علماً بأن قسما منها ظل حيا لفترة طويلة، ولم يتراجع إشعاعه الا حين راجت قصائد اخرى جديدة للشاعر أخذ يقرؤها ويصر على قراءتها، متغافلا عن قراءة قصائده الأولى المبكرة. في ٧٠ ق ٢٠ كنا نحفظ قصيدة "برقية من السجن" وقصيدة "رد الفعل" عن ظهر قلب، هل نسينا يوما بيته من الأولى: من آخر السجن طارت كف أشعاري تشد أيديكم ريحا .. على نار؟ وهل نسينا قوله من الثانية: يا دامي العينين والكفين / إن الليل زائل / لا غرفة التوقيف باقية / ولا زرد السلاسل / نيرون مات / ولم تمت روما/ بعينها تقاتل؟

لا أظن اننا نسينا هذه المقاطع / على الرغم من اننا اخذنا نكرر اسطرا شاعت وانتشرت مثل: "ونحن نحب الحياة اذا ما استطعنا اليها سبيلا" أو "على هذه الأرض ما يستحق الحياة / أُم البدايات أُم النهايات / كانت تسمى فلسطين / صارت تسمى فلسطين".

انعكست تجربة السجن في دواوين الشاعر في الفترة التي صدرت فيها وكانت قريبة من تجربة السجن "عاشق من فلسطين" (١٩٦٦) و"آخر الليل" (١٩٦٨)، وفي هذين الديوانين كتب درويش قصائد "برقية من السجن" و"السجن" و"تحد" و"كبر الأسير" و"القتيل رقم ٤٨" و"رد الفعل" و"لا جدران للزنزانة". في "برقية من السجن" يوضح الشاعر سبب زجه في السجن: مهر الحرف. وهكذا كانت الأصفاد أساور أشعاره وإصراره. هل نال السجن من عزيمة الشاعر الشاب يومها؟ سيخاطب درويش السجان قائلاً: في حجم مجدكم نعلي، وقيد يدي في طول عمركم المجدول بالعار وسيخاطب أحباءه قائلا لهم: انه في السجن اسرى محبتهم و: في اليوم أكبر عاما في هوى وطني فعانقوني عناق الريح للنار. حقا بم يختلف السجن عن إقامته في حيفا التي فرضت عليه فيها الإقامة الجبرية؟ تغير عنوان بيته وموعد أكله ومقدار تبغه ولون ثيابه ووجهه وشكله، وحتى القمر صار عزيزا عليه، لكنه صار أحلى واكبر، كما صارت رائحة الارض عطرا وطعم الطبيعة سكرا. ولن يفت هذا من عضده ولن يضعف من عزيمته، وعلى العكس فإنه سيقولها في غرفة التحقيق وتحت السوط، تحت القيد، في عنف السلاسل: "مليون عصفور / على أغصان قلبي / يخلق اللحن المقاتل" وحين يخاطب الشاعر، وهو في السجن / النبي العربي الكريم، ويسأله الأخير: من أنت؟ يجيبه الشاعر: "سجين في بلادي / بلا ارض / بلا علم / بلا بيت"، فقد رمى العدو اهله في المنفى وجاء العدو يشتري النار من صوت الشاعر، مقابل ان يخرجه من ظلام السجن، حينها يأتيه جواب النبي العربي: "- تحد السجن والسجان / فإن حلاوة الإيمان / تذيب مرارة الحنظل". ويكبر الأسير، وسيرى ان الأمر يشمل كل بيارات أهله، وكل من بقي مقيما في فلسطين تحت الاحتلال، حتى الذي يبحث عن عمل، إن السجين في مقطع "القتيل رقم ٤٨" - وكان هذا إنساناً فقيرا - ان السجين كان طفلاً يوم قتل أخوه، وحين شب ومضى يبحث عن شغل بأسواق المدينة حبسوه، فهو لا يحمل تصريح عمل. وسيكرر درويش في غير قصيدة سبب اعتقاله هو: "الآن أغنية تدافع عن عبير البرتقال / وعن التحدي والغضب / دفنوا قرنفلة المغني في الرمال؟". وكما أن غرفة التوقيف ليست باقية نجد الشاعر في "السجين والقمر" يدرك ان السجن سيصبح ذكرى، فسيحلم بالمطر وسيحدث السمراء، عن طعم السلاسل، وسيقول: موعدنا القمر. السجن معلم وبؤرة إشعاع. انه ليس قبرا، ان ردة فعل الاعتقال مغايرة كليا لما يريده السجان ولما ينشده: ان حديد سلاسل السجين يعلمه عنف النسور ورقة المتفائل، وحين سدّوا النور عليه في زنزانة توهجت في القلب شمس مشاعل و..و.. و كتبوا على الجدران رقم بطاقتي فنما على الجدران .. مرج سنابل رسموا على الجدران صورة قاتلي فمحت ملامحها ظلال جدائل والزنزانة لا تقتل الشاعر قدر ما تنقذه من الموت ومن صدأ الفكر والاحتيال على فكرة منهكة، وعلى شغفها، سقف الزنزانة يجد الشاعر وجه حريته وبيارة البرتقال وهكذا يكرر في نهاية القصيدة "لا جدران للزنزانة" يكرر ما افتتحها به: "كعادتها / انقذتني من الموت / زنزانتي / وجدت على سقفها وجه حريتي / فشع جبينك فوق الجدار". هل انتهت كتابة الشاعر، بعد خروجه من الأرض المحتلة، عن السجن؟ في العام ١٩٨٦ سيكتب قصيدة عنوانها "أربعة عناوين شخصية" أولها: متر مربع في السجن، السجن والمقعد في القطار، وحجرة العناية الفائقة، وغرفة الفندق هي عناوينه الشخصية. هل كره درويش أبناء سجانيه؟ "أحب الطبيعة بين الخريف وبين الشتاء وأبناء سجاننا، والمجلات فوق الرصيف البعيد، وألفت عشرين أغنية في / هجاء المكان الذي لا مكان لنا فيه، حريتي: أن أكون كما لا يريدون لي أن / أكون، وحريتي: أن اوسع زنزانتي، ان أواصل أغنية الباب ..". لم يقتل السجن والزنزانة فيه شبقه للكتابة، ولم يدفعاه الى العزلة، لقد وسع السجن له المجال ليواصل أغنياته. وسيستحضر الشاعر، وهو في باريس في العام ١٩٩٤، تجربة السجن ثانية، وسيتخذ هذه المرة من تجربة أبي فراس الحمداني مدخلا ليعبر عن تجربته هو، وسيرى ما رآه من قبل: الزنزانة لا تقتله ولا تجعله يرى فيها قبرا له. "وزنزانتي اتسعت شارعا شارعين، وهذا الصدى صدى، بارحا سانحا، سوف اخرج من حائطي كما يخرج الشبح الحر من نفسه سيدا وأمشي الى حلب..." في العام 2000 يكتب الشاعر "جدارية" وحين كان زار عكا بعد غياب عنها امتد ربع قرن، فإنه سيتذكر السجن، سيلتقي بابن سجانه القديم، وسيسأله عن أبيه الذي توفي من سنتين، فقد أصيب بالإحباط من سأم الحراسة، ولكنه أورث مهمته ومهنته لابنه وأوصاه بأن يحمي المدينة من نشيد الشاعر. لا شيء فعله درويش يستحق عليه السجن سوى كتابة النشيد. الفكرة نفسها التي لاحظناها في قصائده الاولى: مهر الحرف، في "جدارية" نقرأ: "قلت: منذ متى تراقبني وتسجن / في نفسك؟/ قال: منذ كتبت اولى اغنياتك قلت: لم تك قد ولدت فقال: لي زمن ولي أزلية / وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا / وحائط اورشليم. فقلت: كن من أنت. لكني ذهبت، / ومن تراه الآن ليس أنا، أنا شبحي / فقال: كفى؟ ألست اسم الصدى / الحجري؟ لم تذهب ولم ترجع اذا./ ما زلت داخل هذه الزنزانة الصفراء، فاتركني وشأني! قلت: هل ما زلت موجودا / هنا؟! أأنا طليق او سجين دون / أن ادري. وهذا البحر خلف السور بحري؟ قال لي: انت السجين، سجين نفسك والحنين. ومن تراه الآن / ليس أنا. أنا شبحي؟. هل تخلص درويش اذن من تجربة السجن بعد مغادرته فلسطين في العام 1970 / 1971؟ درويش لم يعد يدري أهو طليق او سجين، فالبحر بحره، وسيرى ابن السجان - وهو الذي ورث مهنة ابيه - أن درويش سجين نفسه والحنين. في العام 2006 سيزور الشاعر حيفا ليقرأ فيها شعرا، وسيكتب عن الزيارة قصيدة "أنت، منذ الآن، أنت". كأنه لا راح ولا جاء. انه هو هو: "كأني لم أذهب بعيدا. كأني عدت من زيارة قصيرة لوداع صديق مسافر". وحين يمر بالقرب من السجن يكتب: "أعبر من شارع واسع الى جدران سجني القديم، وأقول: سلاما يا معلمي الأول في فقه الحرية، كنت على حق: فلم يكن الشعر بريئاً" و"حيفا تقول لي: أنت، منذ الآن، أنت". حقاً لم يكن الشعر بريئا، والسجن كان معلم الشاعر الأول في فقه الحرية، وكم خرجت السجون من مثقفين وواعين وقياديين؟! منهم من واصل ومنهم انتكس ومنهم، وربما نتذكر قول درويش: "ومن كف يوما عن الاحتراق/ أعار أصابعه للضماد / وصرح للصحفي وللعدسات: جريح أنا يا رفاق / ونال وساما .. وعاد". ولم يكف الشاعر عن الاحتراق، ظل شمعة مشتعلة حتى أطفأها الزمن.

أ. د. عادل الأسطة

* * *

10- صورة الفنان في شبابه: محمود درويش كما صوره معين بسيسو

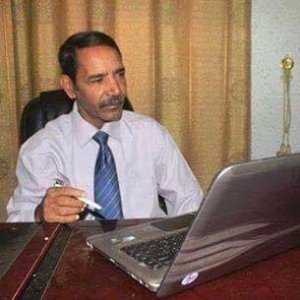

على الرغم من أن السنوات الأخيرة شهدت إظهار صور قديمة لمحمود درويش، بخاصة صوره مع ريتا حين كثر الحديث عنهما بعد وفاته، إلا أن الصورة الراسخة له هي تلك الصورة التي ظهر فيها في الـ 15 سنة الأخيرة من حياته (منتصف العقد السادس والعقد السابع) - تحديدا منذ عودته إلى رام الله وبث فضائية فلسطين وغيرها أمسياته ولقاءاته يقرأ الشعر أو يتحاور فيه وحوله، ويبدو فيها رجلا مكتملا جادا ذا هيبة ووقار يرتدي الملابس الرسمية الأنيقة الفاخرة، وفي هذه السنوات، صارت له طقوسه وعاداته وتقاليده وأخذ يفضل الابتعاد والعزلة والحركة في أماكن محددة وأوقات مضبوطة. تعززت هذه الصورة وترسخت أكثر من خلال مقاطع الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

في 60 القرن 20، بدا محمود درويش شابا طويلا نحيفا يرتدي البنطال والقميص ذا وجه حاد القسمات غير ممتلئ الوجنات وذا ساعدين ضعيفين لا يقويان على إنجاز عمل شاق ولا يقدران على الذود عن صاحبهما إذا ما تعارك مع شخص آخر، وهو ما نلحظه في صورته مع ريتا وصوره في كتاب سيد محمود «المتن المجهول، صفحات مجهولة من حياة محمود درويش في القاهرة». وهذه الصورة لم تترسخ إلا في أذهان متابعيه من قرائه لا من المصغين إليه في الفيديوهات أو مشاهدي الفضائيات.

الصورة الغالبة للشاعر هي إذن صورته في الـ 15 سنة الأخيرة من حياته، فماذا عن صورته في بيروت في 70 القرن 20؟

كيف بدا؟ وكيف عاش؟ وما شكل ملابسه وقصة شعره؟ وماذا فضل؟ وماذا رفض؟

لعل قصيدة معين بسيسو «الخروج» تعطينا تصورا معقولا، فقد كان الشاعران صديقين ودودين ربطت بينهما علاقة صار أحدهما فيها يدافع عن الآخر، وهو ما لاحظته شخصيا في الرسائل التي كتبها معين يدافع فيها عن محمود في خصومته مع سميح القاسم بعد خروج الأول من فلسطين في العام ١٩٧١، وهو ما تقوله لنا قصيدة «الخروج» التي كتبها معين في محمود يوم التقاه في بيروت في بداية 70 القرن 20، وفي تلك الفترة لم نكن نرى للشاعر سوى بعض صور في الجرائد أو المجلات أو الصورة التي يختارها ناشر ما للشاعر ليضعها على غلاف كتاب، فلم تكن يومها ثمة فضائيات أو تلفازات تنقل أمسياته الشعرية وتعممها بشكل لافت كما صار يحدث في القرن 21.

قصيدة «الخروج» التي تأتي على خروجهما من غزة وحيفا، وأيضا على خروج المتنبي من حلب، ولا أعرف إن كان محمود درويش استلهم منها الإشارة للتعبير عن تجربته وربطها بتجربة المتنبي في قصيدته الشهيرة «رحلة المتنبي إلى مصر» (1980)، وفي قصيدة «الخروج» يكتب معين عن الثورة وتحول الثائر إلى موظف والوطن إلى جرح ويكتب عما طلب منهما أن يكتبا: عن القدس ويافا وغزة و... و... وما يهمنا فيها هو كتابته عن حياتهما في بيروت وهذا ما يعطينا صورة عن حياة درويش في شبابه. يقول معين:

«أنا أعرف أنك ترفض يا «محمود»/ ربطة العنق/ لكنك تقبل يا محمود الحبل على عنقك/ كنا ندخل، نقتحم جميع الحانات/ بلا ربطة عنق/ كنا نفتحها بقميص مفتوح/ كنا نطرد ونحب الطرد/ كنا طول العمر نحب سقوط المطر/ ونشرب نخب الرعد../ ونحب الأرصفة المهجورة ومصابيح الشارع/ لم نكتب يوما عن ليلى أو هند../ كان «الوطن» جميلا/ والوطن يكون جميلا/ حين يكون الوطن بعيدا/ لكن حين الوطن يصير قريبا/ ويصير نشيدا/ ويصير الوطن مكاتب/ ويصير الوطن ثعالب.../ كان علينا أن نرفض تلك اللعبة/ ونجر الغربة...».

هذا النمط المعيشي الذي يعبر عن عشق الحياة وشهوة اللذة، يعززه ما كتبه درويش في وداع معين في قصيدته «خرج الطريق»:

«كنا نفتش، يا صديقي يا صديقي، في الشوارع عن وطن».

وفي مقطوعته النثرية «معين بسيسو لا يجلس على مقاعد الغياب»:

«فهل كان معين بسيسو وهو يلتهم الحياة كما يلتهم طفل جائع إجاصة يدرك أيضا أنه لا يمتلك مقعدا للغياب» و»وكنت أراقب فيه شهية حياة مجنونة» و»ويعب الحياة والسخرية» و»كنت أفسر شبق الحياة فيه بخوف خفي من موت لم يعد له إطاره» و»كان يعالج نفسه وأوجاعه بالتهام الحياة»، بل ولقد عبر عنه في قصيدته الشهيرة «ونحن نحب الحياة».

والصورة التي أظهرها درويش لمعين تتطابق والصورة التي ظهرت له، عن حياته في بيروت، في رواية ياسين رفاعية «من يتذكر تاي».

غالبا ما أنفق أيامي بعد التقاعد في الشوارع والمقاهي وباب الساحة في البلدة القديمة في نابلس، وليس ما هو أجمل من ذلك.

الكتابة تطول والمساحة محدودة

أ. د. عادل الأسطة

2022-01-30

* * *

==============================

1- أتذكر السياب

2- ظلال الشاعر: محمود درويش وإلياس خوري

3- شتـاء ريتـا الطـويـل...

4- عكا ودرويش وأنا!..

5- يا شاعري محمود.. وداعاً

6- امتياز دياب ومحمود درويش: "ميلاد الكلمات" ٢٠١٩

7- أدب العائدين: حيرة العائد/ محمود درويش ثانية..

8- أحلام مستغانمي ومحمود درويش

9- محمود درويش والسجن

10- صورة الفنان في شبابه: محمود درويش كما صوره معين بسيسو

***

11- محمود درويش .. امرؤ القيس والمتنبي وأبو فراس "في ذكرى ميلاده"

12- شتـات: كل ما كان منفى

13- محمود درويش: مفهوم جديد للبطولة

14- سقط الحصان عن القصيدة سقط القطار عن الخريطة

15- سقط الحصان عن القصيدة (2) صهيل الخيول على السفح

16- طللية البروة... طللية الوطن

17- "لا القوة انتصرت ولا العدل الشريد"

18- هل قرأ الشاعر محمود درويش القاصة سميرة عزام؟

19- محمود درويش والقدس وسؤال المجندة

20- القدس ثانية… وماذا بعد؟… ماذا بعد؟

***

21 - صدق فراشاتنا… لا تصدق فراشاتنا..

22- إشكالية القراءة ... إشكالية النص قراءة في سطر شعري لمحمود درويش

23- حسن خضر ومقالات درويش في "اليوم السابع"

24- رنا قباني ومحمود درويش.. القسم الأول

25- رنا قباني ومحمود درويش.. القسم الثاني

26- رنا قباني ومحمود درويش.. القسم الثالث

27- رنا قباني ومحمود درويش.. القسم الرابع

28- زياد عبد الفتاح: "محمود درويش... صاقل الماس"

29- هوامش لنهاية العام

30- العودة إلى قراءات محمود درويش

=================

31- محمود درويش و ( بابلو نيرودا ) :

32- حزيران.. واتساع رقعة المنفى محمود درويش في نزل على بحر

33- قصيدة نزل على بحر محمود درويش

34- محمود درويش و( نيتشة) وتمجيد الحياة فوق الأرض

35- محمود درويش ونيتشة:

36- محمود درويش و زرادشت ونيتشة

37- في ذكرى محمود درويش: تناسل ريتا في رواية "على شواطئ الترحال"

38- "صورة الفنان في شبابه: محمود درويش كما صوره معين بسيسو"

39- محمود درويش ومراحله الشعرية : ( المقالة كاملة )

40- محمود درويش و(يفتشنكو)

***

41- كارول سماحة ومحمود درويش و " ستنتهي الحرب"

42- العـرس الفلسطيـنـي: والدة الشهيد التي تنتظر ابنها

43- ستنتهي الحرب وقد ينتهي النقاش: برتولد بريخت أم محمود درويش؟

44- ستنتهي الحرب: "والله يا أمي إني أكره الحرب"

45- الحرب والانتظار في الأدب السوفيتي: وحدة الأدب العالمي.

46- إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب الفلسطيني: محمود درويش نموذجاً (ملف/6)

47- تخليص الشعر مما ليس شعراً

اليوم الثالث عشر من آذار هو ذكرى ميلاد محمود درويش وهو يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية ، ولعل أفضل احتفال بهذه الذكرى هي أن أخص الشاعر باقتباس من شعره وبالكتابة عن الشعر ، وبما أنني سأكتب عن الرواية العراقية وتوظيف الموروث الشعري فيها ، فليس أنسب من اقتباس سطرين للشاعر وردا في قصيدته " أتذكر السياب " من مجموعة " لماذا تركت الحصان وحيدا؟"(٢٠٠٣) . يقول درويش :

" أتذكر السياب ... إن الشعر يولد في العراق

فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي !"

ولا يخفى أن علاقة درويش بالسياب هي علاقة شاعر بشاعر قرأه فأعجب بشعره قبل أن يعجب بمواقفه ، فعندما كان في الحزب الشيوعي فرض الحزب عليه أن يقرأ البياتي لا السياب والسبب معروف وواضح . كان البياتي في حينه شيوعيا في الوقت الذي ساءت فيه علاقة السياب بالحزب ، فهجاه بسلسلة مقالات عنوانها " كنت شيوعيا " .

التزم درويش برأي الحزب ولكنه كان يميل إلى شعر السياب أكثر من ميله إلى شعر البياتي ، وهو ما أفصح عنه في مقابلات متأخرة أجريت معه قبل وفاته ( انظر مجلة " مشارف " تشرين الأول ١٩٩٥ ص ٧٩ ) .

في الأسبوعين الأخيرين طلب مني أن أبدي رأيي في بحث عنوانه " الموروث الشعري القديم في روايات الكاتبة العراقية إنعام كجه جي ، وكنت قرأت ثلاثا منها وكتبت عنها ، وكان علي أن أعود مجددا إلى رواياتها أقرأ ملاحظاتي عليها وتوقفت مطولا أمام " الحفيدة الأمريكية " وما ورد فيها عن علاقة الحفيدة زينة ووالدها بالشعر ، ما ذكرني بقصيدة درويش المقتبس منها .

ابتداء أشير إلى أن الطالب الذي أعد رسالة الماجستير وهو معتصم غوادرة كان أحد طلابي في جامعة النجاح الوطنية ، وكنت درسته رواية الكاتبة العمانية جوخة الحارثي " سيدات القمر " ، ولما سألني عن روايات معاصرة وظف فيها كتابها الشعر اقترحت عليه روايات إنعام كجه جي .

ما علينا !

أعود إلى رواية " الحفيدة الأمريكية " وقصة زينة ووالدها والشعر فيها .

كان والد زينة صباح بهنام ، وهو اشوري ، مذيعا في عهد صدام حسين ، ومرة أبدى امتعاضه من طول خطاب الرئيس وكونه مكررا ، فوشى به زميله ، ما أدى إلى سجنه بحجة معاداة الثورة والحزب ، ولما أفرج عنه غادر العراق ، وغادرت معه ابنته زينة ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعود إلى بلدها مع الغزو الأمريكي تخدم في جيشه وتعمل مترجمة .

تأتي زينة على ماضيها في العراق وحبها ووالدها الشعر العربي ، فقد تربت على الشعر الذي شغف والدها المذيع . كان صباح بهنام شغوفا بالشعر القديم ومولعا به ، وقد حفظ منه الكثير ومما حفظه قصائد الغزل التي أدار بها رأس " أمي فما عادت ترى رجلا غيره من البشر ، وحين أصرت على الاقتران به قال لها جدي :

- هذا آشوري ، اش جابو على العرب

- آشوري بلوشي برتكيشي . أريده ولن أتزوج غيره "( ص ١٣٣) .

تأتي زينة على المبارزات الشعرية بينها وبين أبيها ؛ المبارزات التي جعلتها تحفظ الشعر العربي القديم ، علما بأنني لم ألحظ في الرواية أي بيت منه ، وربما لهذا لم يقف الطالب معتصم غوادرة في الجزء الذي قرأته من دراسته أمام رواية " الحفيدة الأمريكية " .

الرواية عموما تحفل بإشارات إلى الشعر العراقي الحديث بنوعيه الشعبي والفصيح ، وتقتبس من قصيدة مظفر النواب " للريل وحمد " وتذكر الجواهري وقصيدته " دجلة الخير " .

شخصيا أعادتني المبارزات الشعرية بين زينة ووالدها إلى ما كان شائعا في ٦٠ القرن ٢٠ من مسابقات كانت تقام في النوادي والمدارس يتم فيها إجراء مسابقات شعرية ، ولعلها انقرضت منذ ثلاثة عقود ، فما عاد كثيرون يحفظون الشعر العربي القديم كما كنا نحفظه .

ومع أن المبارزات الشعرية تحفل بالشعر الموزون المقفى إلا أن أي نموذج منه لم يحضر . إنه النموذج الغائب . في موقع واحد من الرواية - إن أحسنت الرصد - يشار إلى شطر بيت من الشعر الجاهلي ، ولكنه لم يذكر . مثلا في الصفحة ١٣٣ نقرأ عن علاقتها بمهيمن الشيعي أخيها في الرضاعة :

" يقرأ لي مهيمن شطرا من بيت شعر جاهلي ويتعجب عندما أكمل له العجز . يحدثني عن مظفر النواب ويكتشف أنني أحفظه خيرا منه . يفرح لأنني قادرة على مجاراته في ميوله الأدبية ، ويكظم غيظا عندما أمضي في استذكاراتي إلى آفاق لم يصلها .

في كل مرة يسألني :

- أين تعلمت هذا ؟

لو يعرف مهيمن بأي لغة كان يحدثني أبي ... أحكي له ... عن شغف المذيع صباح بهنام بالعربية وولعه بالشعر القديم ، عن محفوظاته من قصائد الغزل التي أدار بها رأس أمي .. " .

ربما ما يستحق الالتفات إليه في هذه الرواية هو التعدد اللساني فيها وكنت توقفت أمامه بإيجاز في مقالتي في جريدة الأيام في ١١ / ١٢ / ٢٠١١ تحت عنوان " الحفيدةالأمريكية : هل جنى الاحتلال على اللغة ؟ " .

الاثنين ٧ آذار ٢٠٢٢

السبت ١٢ آذار ٢٠٢٢ .

الأيام الفلسطينية ١٣ آذار ٢٠٢٢

محمود درويش :

***

2- ظلال الشاعر: محمود درويش وإلياس خوري

في كتابي "أسئلة الرواية العربية: أولاد الغيتو.. اسمي آدم إلياس خوري نموذجا" (بيروت، دار الآداب، 2018) توقفت أمام حضور محمود درويش في الأدب العربي والفلسطيني، وأعتقد أن ما كتبته يمكن أن يشكل مدخلا لأطروحة جامعية من الوزن الثقيل، إن أنجزها دارس مثقف وصبور. ودراسة تأثير الشاعر وعمله في أعمال الآخرين وفي مجتمعه فكرة أثيرة وأساسية في النقد الاجتماعي الماركسي.

وفكرة حضور محمود درويش وتأثيره في الأدب وفي الوعي السياسي والاجتماعي جالت عموما بأذهان كثر.

مرة اقترح علي الناقد فيصل دراج أن أكتب عن حضور محمود درويش في الوعي الشعبي الفلسطيني، وقد أنجزت كتابة مطولة نشرتها في جريدة "الأيام" الفلسطينية. ومرة ثانية اقترح بروفيسور إسرائيلي من جامعة (بار إيلان) - إن لم تخني الذاكرة - على طالبة من اللد أن تكتب عن تأثير محمود درويش في الوعي السياسي الفلسطيني، وقد أنجزت منى أطروحتها ولم أعد أعرف ماذا ألم بها، فقد أخبرتني أنها قد تنشرها.

تأثير محمود درويش في الوعي الفلسطيني ما زال قائما، والفلسطينيون يحتفلون كل عام في آذار بذكرى ميلاده الذي جعلوا منه يوم الثقافة الفلسطينية.

غاب الشاعر جسدا ولم يغب فكرا وشعرا، وما زال له تأثيره وحضوره.

قبل أشهر قليلة أصدر الروائي إلياس خوري الجزء الثاني من روايته "أولاد الغيتو: اسمي آدم "تحت عنوان" أولاد الغيتو 2: نجمة القلب" وكان لمدينة الشاعر الأولى، وهي حيفا، الحضور الأبرز فيها، وحيفا التي كتب إلياس عنها هي حيفا في 60 القرن العشرين، وفي هذه الفترة أقام الشاعر في المدينة وذاع صيته أدبيا وشخصيا أيضا.

ولو سألنا أنفسنا عن أشهر قصائد الشاعر التي كتبها في أثناء إقامته في حيفا لتوقفنا بالتأكيد أمام قصيدتين هما "سجل أنا عربي" و"ريتا والبندقية"، ولم تحقق القصيدتان انتشارا لحظيا وحسب، فما زالتا تحظيان بقراءة واسعة، وفاقت الثانية الأولى شهرة، ولذلك طبعا أسباب عديدة أبرزها أنها لحنت وغناها المغني اللبناني المعروف مارسيل خليفة، وبالإضافة إلى ما سبق أنها تعبر عن تجربة إنسانية بين اثنين من قوميتين متحاربتين، ومن الأسباب أن الشاعر لم يتخل عن القصيدة وأن المحبوبة أيضا لم تغب عن ذهنه شعريا، فقد عاد بعد أكثر من 20 عاما ليكتب عنها من جديد قصيدة أجمل من الأولى "شتاء ريتا الطويل" ليستحضر العلاقة مع ريتا في زمن آخر.

ربطت إلياس خوري بالشاعر علاقة أدبية وفكرية وشخصية، فقد التقى الاثنان في بيروت وعملا معا في مركز الأبحاث الفلسطيني وفي مجلة "شؤون فلسطينية" ومجلة "الكرمل" وكتب إلياس العديد من الدراسات حول أشعار الشاعر.

تحضر أشعار درويش في روايات خوري. وفي "أولاد الغيتو "بجزأيها تحضر تأويلات نقدية وآراء ظاهراتية فيها، من خلال شخصيات روائية يختفي إلياس وراءها، فما يرد على لسان الشخصيات الروائية يرد في دراسات إلياس ومقالاته.

وبما أن الموضوع الفلسطيني هو موضوع "أولاد الغيتو" بجزأيها، وبما أن أحداث الرواية يجري قسمها الأكبر في فلسطين في الفترة التي عاصرها الشاعر، فإن حضور بعض تجاربه يحضر في الرواية، وأبرز تجربة وأكثرها شهرة هي علاقة الحب التي ربطته بالفتاة اليهودية التي كتب فيها القصائد. أنها ريتا الدال الرمزي لفتيات يهوديات عرفهن الشاعر.

في كتابة سابقة عن رواية "أولاد الغيتو 2: نجمة البحر" عقدت مقارنة بينها وبين رواية (ا.ب.يهوشع) "العاشق" وقلت، إن الثانية "العاشق" مكون أساسي من مكونات الأولى "نجمة" (انظر الأيام الفلسطينية/ شباط)، ولسوف يستحضر العاشقان في الرواية علاقة درويش بريتا، ويستطيع المرء أن يوازن بين العلاقتين؛ علاقة درويش بريتا وعلاقة آدم برفقة، ويلحظ تقاطعات عديدة أبرزها ما آلت إليه العلاقة وسبب هذا المآل.

في إحدى المقابلات مع محمود درويش قال، إنه أقام مرة علاقة مع فتاة يهودية قبلتها الأم - العلاقة - ورفضها الأب (انظر كتابي "أدب المقاومة "1998)، ومرة ثانية قال، إن سبب فشل العلاقة يعود إلى التحاق الفتاة بالجيش الإسرائيلي، فكيف يراها تقتل أبناء شعبه ويستمر معها في علاقة، وهو ما عبر عنه في قوله، "بين ريتا وعيوني بندقية"، وفي قوله، إن اللقاء يمكن أن يتواصل "حين ينمو البنفسج في قبعات الجنود" وفي قوله، في "شتاء ريتا الطويل": "عن حلمين يتقاطعان؛ فواحد يستل سكينا وآخر يودع الناي الوصايا" - لنلاحظ "حلمين يتقاطعان". فما هو سبب فشل علاقة آدم برفقة؟

كانت رفقة أرادت علاقة حب لا تنتهي بزواج؛ فهي تعرف أباها غابرييل. يشغل العمال العرب ويعطيهم أجورهم ويأكل معهم وقد تبنى آدم ليعوض أخاه شلومو الذي سقط في معارك حيفا، أما أن يزوجه ابنته رفقة، فهذا ما لا يحتمل، وهنا يصبح العرب عرقا آخر؛ عرقا وسخا.

وتلتحق رفقة بالجيش؛ فيكون الانفصال.

تتجسد نهاية العلاقة تحت عنوان هو "الممحاة" ويقع في القسم الثاني من الرواية ("عشاق حيفا" في الصفحة 190 حتى الصفحة 195). هنا يوظف إلياس خوري الحلم.

يتذكر آدم رفقة، بعد 40 عاما، وهو في نيويورك، ويأتي على علاقتهما معا، ويذكر أنه خلال دراسته في جامعة حيفا لم يلتق بها إلا مرة. ويذكر أيضا أنه خلال الأربعين سنة على لقائه الأخير بها "لم يكن جادا في البحث "عنها، ويتساءل: "كيف استطاعت رفقة أن تمحوه؟".

حين كان يعمل في حيفا، في فرن عبلة، حلم بأنهما - هو ورفقة - يلتقيان فـ"مد يده كي يمسك بيدها، فسحبتها، وفتحت حقيبتها الجلدية وأخرجت منها ممحاة. أمسكت بالممحاة التي كانت بحجم كفها وانحنت فوق آدم وبدأت تمحوه، محت يده، ثم محت قدميه، واقتربت الممحاة من شفتيه، فحاول أن يعضها بأسنانه التي تساقطت عندما لمستها الممحاة".

ثمة دلالة رمزية لا شك وسوف يقرر آدم "أن يتوقف عن حب رفقة" وتلتحق هي بالجيش.

يخترع آدم فصلا من خياله حول نهاية العلاقة "لكنه صار حقيقيا أكثر من الحقيقة" (194).

يتخيل أنه التقى برفقة وأنها أخبرته أن أباها قد سامحه، وأنها هي فكرت فيه كثيرا فيجيب:

"أنا محوتك، اشتريت ممحاة ومحوتك بها" (195):

"وأخرج آدم من جيبه ممحاة صغيرة.

ضحكت رفقة، وقالت إن فكرة الممحاة غريبة.

"لماذا تمحوني؟" سألت.

"أنا لا أحب ثيابك العسكرية".

"أرأيت؟ كان غابرييل على حق.."

"لا، محمود درويش على حق"

"لم أفهم"، قالت.

"لن تفهمي، ولا أريدك أن تفهمي، لأني أخاف عليك".

أدار آدم ظهره ومضى، وفكر في أن عليه أن يمحو البذلة العسكرية من الصورة. ورفقة ليست ريتا التي سيكتبها محمود درويش، وهو لن يصلي لعيون عسلية تحجبها بندقية، كما أنه لا يريد لهذه الفتاة الرقيقة أن تقتل طفلا عربيا كي تفهم" (195).

وسواء أكانت رفقة هي ريتا محمود درويش أم لم تكن فإن ظلال حكاية الشاعر مع ريتا تحضر حضورا لافتا.

ربما تروق هذه الكتابة لفيصل دراج وربما أكون أنجزت ما طلبه، ولكن الكتاب الذي قرر إصداره عن الشاعر لم يصدر.

2019-03-03

* * *

3- شتـاء ريتـا الطـويـل...

كل قراءة هي إساءة قراءة:

يقول التفكيكيون إن كل قراءة هي إساءة قراءة. هل في مقولتهم هذه كثير من الصواب، أو بعض صواب؟

إذا ما أعاد المرء النظر في كثير من كتاباته السابقة فإنه، لا شك، سيأخذ بهذه المقولة، إن لم يكن دائماً فأحياناً.

في أيام الدراسة الثانوية كنت أقرأ بيت الشعر:

يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده؟

قراءة خاطئة. كانت معلوماتي النحوية أقل من عادية، وكنت أحفظ القصائد، ولم أكن أفهم معانيها فهماً جيداً، ربما لأنني أريد علامة، ربما لأن المدرس كان يعطينا الأفكار الرئيسة فيها ولا يشرحها لنا شرحاً تاماً.

وإلاّ فما معنى أن ندرس المعلقات كلها في سنة دراسية واحدة؟ كنا نحفظ أفكار المعلقة، كما يعطيها لنا المعلم، ونحفظ أبياتاً عليها، ونجيب عن السؤال التقليدي: ما هي الأفكار الرئيسة في المعلقة؟ هات أبياتاً على كل فكرة.

في 70 ق20 قرأت مظفر النواب، وتوقفت أمام مجموعته "أربع قصائد" التي أعيدت طباعتها في فلسطين. وكنت أكرر مقاطع من "بحار البحارين" ولم أكن لأفكر في معناها جيداً.

اتكأت على القصيدة كما وردت في المجموعة كما لو أنها صواب مائة بالمائة، وهكذا كنت أقرأ: "سيف وبغا" متفقان على نفط البصرة، دون أن أسائل، نفسي: ماذا يقصد الشاعر بـ "سيف وبغا"؟ وغاب عن ذهني الدلالة التاريخية والرمزية. أخطأ الناشر ولم أنتبه أن سيف وبغا خطأ والصواب "وصيف وبغا"، وغاب عن ذهني قول الشاعر العباسي:

"خليفة في قفص بين وصيف وبغا

يقول ما قالا له كما تقول الببغا"

وأن وصيف وبغا هما قائدان تركيان يتحكمان بالخليفة. ولم ألتفت إلى الصواب إلاّ بعد عشرين عاماً، حين قرأت القصيدة ثانية:

في قراءتي الأولى لجدارية محمود درويش، في العام 2000، أخطأت في فهم أسطر منها هي تلك التي يأتي فيها على عكا وذكرياته فيها وحواره مع ابن الجندي الإسرائيلي، وحين أعدت قراءة القصيدة، بعد سنوات، راجعت قراءتي الأولى، فاكتشفت الخطأ، ما جعلني أكتب مقالة في "الأيام" تحت عنوان "القراءة وإساءة القراءة" (13/3/2013).

كان درويش يحاور نفسه في قوله "بكى الولد الذي ضيّعته"، وظننت أنه يحاور ابن السجان. التبس الأمر عليّ، وأخطأت في التفسير، ثم صحّحت الخطأ بعد 13 عاماً.

شتاء ريتا الطويل:

مرة، في العام 1997، كتبت مقالة/ دراسة تحت عنوان "محمود درويش: بين ريتا وعيوني" وكنت أظنّ أن الشاعر يستعيد تجربة حبه لريتا في 60 ق20 ليكتب عنها، وأن القصيدة هي بنت الحنين إلى الماضي ليس أكثر.

لم يكن خطر ببالي أن ثمة اتصالاً بين الشاعر وريتا تم في 80 ق20، يوم كتب الشاعر القصيدة الجديدة "شتاء ريتا الطويل".

وكنت أرى، بخاصة حين درست ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً؟" أن الشاعر يعيد كتابة قصائد قديمة كتابة جديدة، فالديوان هو سيرة ذاتية شعرية لمحمود درويش، وهو يتكون من أجزاء، كل جزء يعبر عن تجربة من تجارب حياته الماضية.

مؤخراً، وأنا أخربش على صفحة الـ"فيس بوك" الخاصة بي، بعد كتابة مقالتي عن رواية رشاد أبو شاور "سأرى بعينيك يا حبيبي" ستكتب لي إحدى صديقات الشاعر رسالة تخبرني فيها أن الشاعر وريتا اتصلا معاً، وهو في باريس، وكان من المفترض أن يلتقيا هناك، ولكن الشاعر اعتذر.

وحين أكتب على صفحتي هذه المعلومة، ستعقب قارئة جيدة للشاعر، وتعرفه معرفة جيدة، أن الشاعر اعتذر، في اللحظة الأخيرة، عن الموعد، ولم يلتق بريتا... وإذ سألتها عن مصدر معلوماتها أجابتني بأن ريتا قالت هذا في مقابلة تلفزيونية.

ما قالته صديقة الشاعر المقربة منه ومن إميل حبيبي عززته قارئة الشاعر، وهذا كله جعلني أعيد النظر في قراءتي السابقة، وأرى شيئاً مختلفاً.

إن قصيدة "شتاء ريتا الطويل" ليست، إذن، هي ابنة الحنين إلى الماضي، وليست محاولة إعادة كتابة قديمة كتابة جديدة.

لقد كنت على خطأ في حكمي. و"كل قراءة هي إساءة قراءة" و"ليس ثمة قراءة نهائية لنص من النصوص".

في "شتاء ريتا الطويل" ما يعزز كلام صديقة الشاعر، وكلام قارئة أشعاره، فكيف لم أنتبه لهذا؟

يرد في القصيدة:

"لا تقرأ الآن الجريدة، فالطبول هي الطبول

والحرب ليست مهنتي، وأنا أنا. هل أنت أنت،

أنا هو

هو من رآك غزالة ترمي لآلئها

هو من رأى شهواته تجري وراءك كالغدير".

2017-02-19

* * *

4- عكا ودرويش وأنا!..

في "جدارية" محمود درويش (2000) سطر شعري لا يُنسى هو: "عكا أجمل المدن القديمة" ولطالما رددت هذا السطر، لا لآخذ به وإنما لأتساءل: هل عكا حقاً أجمل المدن القديمة؟ هل زار محمود درويش المدن القديمة كلها، في العالم، ليكتب ما كتب؟

لقد أنفقت أنا شخصياً ثلاث سنوات من عمري في مدينة ألمانية هي (بامبرغ)، ورأيت فيها مدينة جميلة. كانت تسمى البندقية الصغيرة (Kleine Venidig)، وهي مدينة يخترقها نهر وبيوتها بعضها فيه.

وزرت مدينة (هايدلبيرغ) التي سحرت الأميركان فلم يدمروها في الحرب العالمية الثانية وغدت قبلتهم في أثناء زيارة ألمانيا. واصطحبتني فتاة ألمانية، وعائلتي، إلى مدينة (روتنبرغ)، والمدن الثلاث من أجمل مدن ألمانيا ولا أعرف إن كان محمود درويش زارها وفضل عليها عكا.

في 17/3/2017 زرت عكا لأشارك في مؤتمر علمي في باقة الغربية عن المدينة الفلسطينية في الأدب والفن، واخترت القدس موضوعاً لورقتي، ولما وجدت نفسي في عكا أخذت أكتب عنها، لدرجة أنني تساءلت: هل هناك دراسة عن المدينة هذه؟ وحين أصغيت إلى أوراق المؤتمر لم ألاحظ دارساً واحداً كتب عنها.

"عكا أجمل المدن القديمة" يكتب محمود درويش، ربما أن الجمال، كما يذهب الرومانسيون، نسبي، فإن عكا في نظر محمود درويش هي أجمل المدن القديمة. لأكن رومانسياً إذن، وفي حضرة عكا كنت رومانسياً وقلت: لترفع القبعات للمدينة وأهلها وللشاعر ولسور عكا أيضاً.

كان الشعراء الفلسطينيون التفتوا إلى هذه المدينة منذ 50 ق 20 وأولهم، كما قرأت، راشد حسين الذي وقع في حب مدينتين هما عكا وحيفا وشبّههما بفتاتين احتار أيهما يختار. ولما مات راشد رثاه محمود درويش بقصيدة "كان ما سوف يكون" التي أتى فيها على مطعم "أبو خريستو" وسمّاه درويش، للوزن الشعري ربما، مطعم "خريستو". وأنا في عكا تذكرت "محمود وراشد" ونظرت إلى لافتة المطعم "أبو خريستو". هنا كان راشد يقرأ شعره، وكانت عكا كلها، كما كتب درويش في رثائه، تصحو.

لم أحصِ كم مرة ذكر درويش عكا في شعره، وبما أن يوم الأرض على الأبواب، فإن قصيدة "الأرض" له لم تخل من الإتيان على عكا.

في القصيدة يرد: "رأيت فتاة على شاطئ البحر قبل ثلاثين عاماً/ وقلت: أنا الموج، فابتعدت في التداعي. رأيت/ شهيدين يستمعان إلى البحر: عكا تجيء مع الموج/ عكا تروح مع الموج. وابتعدا في التداعي". وهكذا حضرت المدينة في شعر الشاعر وهو في المنفى، وحين زارها بعد (أوسلو) كتب في "الجدارية": "عكا أجمل المدن القديمة".

في عكا لا تتذكر محمود درويش فقط. ولا تتذكر سطره الشعري هذا فقط. في عكا تتذكر سميرة عزام وغسان كنفاني وكتّاباً آخرين.

كانت "دار الأسوار"، لصاحبها يعقوب حجازي، أعادت، في 2007، أعمال سميرة وغسان، لأنهما كاتبان مهمان ولأنهما من المدينة نفسها عكا. أتت سميرة على عكا باعتبارها مدينة مقاومة في قصتها "خبز الفداء" ولم يخص غسان مدينته برواية كما خصّ حيفا ويافا. لماذا لم يكتب غسان، مثلاً، عائد إلى عكا؟

ولدت سميرة عزام في عكا وتعلمت في مدارسها ثم هاجرت في العام 1948، وولد غسان أيضاً في عكا ولكنه نشأ في يافا ودرس في مدارسها، ومثله هشام شرابي أيضاً، ولا أدري إن كان أحد ما كتب عن صورة عكا في أدب هؤلاء الثلاثة. (هشام شرابي سيرة ذاتية في جزأين).

ومما لا يغيب عن ذهن قارئ الأدبيات الفلسطينية، وهو يزور عكا، هو رواية أميل حبيبي "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" (1974)، ففي القسم الأول منها "يعاد" يقرأ عن حياة بطلها وحياة من بقي من سكانها في العام (1948). وأنت تزور عكا تتذكر أميل حبيبي وروايته، وأنت تنظر في بيوت المدينة التي لا يزال فقراؤها مقيمين فيها تتذكر السراديب التي اختبأ فيها الباقون. وحين تزور جامع الجزار تبحث عن "سعيد أبي النحس" ومعلمه وتحاول أن تصغي إلى الحوار الذي دار بينهما.

لماذا لم تلق أية ورقة في المؤتمر عن عكا؟

سأكتب يومياً على "الفيس بوك" عن المدينة. سأستحضر النصوص وأعود إليها في الدواوين والروايات لأكتب نصاً عن المدينة في الأدب. نعم لأكتب نصاً يميل الى الدراسة، نصاً يليق بعكا وبسكانها وبحرها وأدبائنا الذين أتوا عليها.

الروائية الفلسطينية التي أقامت في المنفى، وكانت من عكا، هي حنان باكير. لحنان رواية عنوانها "أجفان عكا" وقد أعادت "دار الأسوار" طباعتها، وفيها تحضر عكا ما قبل 1948 من الذاكرة؛ ذاكرة أبي جابر الذي يريد أن يسمي مولودته عكا. وفيما بعد ستكتب روايات عن عكا في أزمنة فائتة، عن عكا زمن نابليون وزمن ظاهر العمر وزمن الانتداب.

في عكا وجدتني أردد سطر محمود درويش "عكا أجمل المدن القديمة". لم أزر المدينة منذ 30 عاماً، وفي حضرتها رفعت لها ولأهلها القبعة.

2019-08-09

* * *

5- يا شاعري محمود.. وداعاً

صباح السبت، 9 ـ 8، اشتري جريدة، وأقرأ في الصفحة الأولى نبأ عن حالتك الصحية، عن العملية التي أجراها جراح عراقي يعد من أمهر الجراحين في العالم، الأحد، مقالي الأسبوعي، نأتي على سيرتك، على حالتك الصحية، على شاعريتك، على علاقتي بك، وسأقول للعاملين أنني، حين تعود سالما معافى، سأزورك، لأهنئك بالسلامة.

مساء السبت، أجلس على الرصيف، أجلس مع عمي، آخر من تبقى من عائلتي ممن ولدوا في يافا، يحدثني عن حنينه إليها وإلى شاطئها وبحرها ومنزل أبيه فيها، منزله الذي جرفته جرافات أبناء العمومة، وفجأة يناديني أخي، فثمة من يطلبني على الهاتف. امرأة في وكالة أنباء ذكرت اسمها لي، وذكرت اسمها هي أيضا، ولم أعد، الآن، أذكرهما، تسألني عنك، تقول لي إنك لم تمت بعد. إنك في حالة موت سريري. ستسألني وأجيب، وتسألني وأجيب. سأعطيها رقم هاتفي النقال، بناء على طلبها، وسأتابع آخر الأخبار. الحالة حرجة. مت. لم تمت. وسأصغي إلى خبر نعيك. ينعاك الرئيس.

ماذا سأكتب في رثائك يا شاعري. لم ألتق بك إلا مرات قليلة لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهنا أحور في بعض أسطرك الشعرية، سكنتني أربعين عاما تقل قليلا. هل تذكر ما كتبته عن أحمد الزعتر الفدائي الذي سكنك عشرين عاما واختفى، وظل وجهه بارزا كالظهيرة. هل اختفيت أنت أيضا؟ أظن أن أشعارك التي سكنتني منذ العام 1973، ستظل تسكنني ما دامت لي ذاكرة ويد تكتب، ما دمت أدرس في الجامعة وأشارك في المؤتمرات، فأنت شاعري المفضل، شاعري الذي أنجزت عنه غير كتاب، وعشرات الدراسات والمقالات، حتى قال لي أحدهم، ذات نهار، لفرط ما لاحظ من اهتمامي بشعرك: سنسميك عادل درويش. بل إن أحد قراء دراساتي عنك سألني ذات نهار إن كانت لك ابنة شابة، ظانا أنني أتودد إليك حتى أخطبها.

في العام 1973 قرأتك لأول مرة. درست قصيدة "جندي يحلم بالزنابق البيضاء" في الجامعة، وبدأت أتعرف إلى أشعارك وأشعار شعراء المقاومة: سميح وتوفيق وراشد وسالم. وغامرت واشتريت ديوان الوطن المحتل الذي أشرف على إنجازه الشاعر يوسف الخطيب. وسأظل أحتفظ به حتى العام 1976، أقرأ فيه وأقرأ فيه، وربما حفظت مقاطع كثيرة منه. وفي هذه الأثناء سأصغي إلى أصوات زملائي، في الجامعة، يقرأون قصائدك وقصائد فدوى. "نحن في حل من التذكار فالكرمل فينا، وعلى أهدابنا عشب الجليل". هل كنت يومها أدرك المعنى جيدا؟

تسألني مراسلة وكالة الأنباء: لم تميز محمود درويش عن رفاقه شعراء المقاومة؟ فأقول لها بسبب شاعريته. هل قرأت أنا منذ العام 1976 شاعرا كما قرأتك؟ لا أظن ذلك. لم أكن أعرفك شخصيا، لكن أشعارك وجدت صدى في نفسي، فأخذت أقرأك غالبا قراءة ناقد متعاطف. كم من مرة قرأت أحمد الزعتر التي صدرت في كراس خاص، قبل أن تصدر في ديوان "أعراس" (1977) الذي أعادت دار الأسوار في عكا طباعته وطباعة ديوانيك "أحبك أو لا أحبك" (1971) و"محاولة رقم 7" (1974)، وفي فترة متأخرة "حصار لمدائح البحر"؟ لا أدري، ولكني قرأتها كما لم أقرأ شعرا من قبل.

وسيسحرني مقالك عن غسان "غزال يبشر بزلزال". سأجري، وأنا معلم في مدرسة إعدادية، هي العقربانية، مسابقة قراءة، يتنافس فيها الطلاب، سأعطيهم نصك في غسان، وسيتعمم النص، النص الذي اندمج فيه قارئوه كما لم يندمجوا في قراءة أي نص آخر. أنت شاعر في نثرك، ونثرك لا يقل قيمة عن شعرك، وربما لم أكن مخطئا حين قلت: إن من يريد أن يفهم أشعار درويش، عليه أن يقرأها مع نثره. نثرك يضيء شعرك ويوضح بعض غموضه. لقد خسرناك ناثرا قدر ما خسرناك شاعرا.

في قصيدتك لأمك حورية "تعاليم حورية" أتيت على لقاءاتك العابرة بها. كانت لقاءاتكما سريعة، ولكن أيامك كانت تحوم حولها وحيالها. وكانت هي تعد أصابعك العشرين عن بعد. في قصيدتك هذه قلت: لم أكبر على يدها كما شئنا: أنا وهي، افترقنا عند منحدر الرخام. هل كانت علاقتي بك وبأشعارك مشابهة؟ لم أكبر على يدك، كانت مقالاتي تحوم حولك وحيالك، وكنت تعد أصابعي العشرين عن بعد. كم كنت حاضرا في كتاباتي، وكم كنت، في السنوات الأخيرة، حاضرا في بعض قصائدك وفي بعض مقابلاتك.

أحيانا كانت تأتيني تحياتك. من خلال شاعر ما. من خلال طالب ما يزورك. أحيانا تبلغني شاعرتنا المرحومة فدوى عن غضب اعتراك لدراسة لم ترق لك. أحيانا يبلغني شاعر قريب منك، كنت ألتقي به، عن رأيك فيما اكتب. أحيانا يقول لي: يخبرك محمود أن ما كتبته عنه كفاية. هل قلت هذا أم أنه من قول الشاعر نفسه، لأنه ينبغي أن أكتب عن غيرك، عن الشاعر الذي ينقل لي الكلام؟

سأتذكر قصيدتك: "حجرة العناية الفائقة" من ديوان: هي أغنية.. هي أغنية" (1986)، سأتذكر أسطرك فيها:

"هو القلب ضَلَّ قليلا وعاد، سألت الحبيبة: في أي قلب أصبتُ؟ فمالت عليه وغطّت سؤالي بدمعتها. أيها القلب.. يا أيها القلب كيف كذبت عليّ وأوقعتني عن صهيلي؟

لدينا كثير من الوقت، يا قلبُ، فاصمد

ليأتيك من أرض بلقيس هدهد

بعثنا الرسائل

قطعنا ثلاثين بحرا وستين ساحل

وما زال في العمر وقت لنشرد"

كم مرة خانك قلبك، ولكن الطب أسعفه. هذه المرة لم يسعفك أمهر الجراحين في العالم. هل خانك قلبك أم خانك الطب أم خانتك الدنيا بعد أن مر وقت كثير دون أن يأتي الهدهد من أرض بلقيس، ودون أن تأتي إجابات الرسائل، وبعد أن قطعت ستين بحرا ومائة وعشرين ساحلا. لم يعد لديك في العمر وقت لتشرد. نحن ما زلنا نشرد. الآن لا نتابع أخبار قلبك. لقد غدا قلبنا، نحن أبناؤك، يوجعنا، ولا أظن أن إجابات الرسائل ستصل.

في السنوات الأخيرة أردت الاتصال بك لأقول لك: كف قليلا عن نشر الكتب، فأنا خائف عليك. هذا النشاط أوحى لي بأنك تسابق الوقت، وأنا أريد أن تعيش فترة أطول. كلما صدر لك كتاب، منذ "لا تعتذر عما فعلت"، دون أن يمر وقت طويل، كما كانت عادتك سابقا، كنت أهجس: هل يسابق الموت؟

ربما لم ترق قصيدتك الأخيرة "سيناريو جاهز" لي فنيا. ربما، ولكنني توقفت مطولا أمام نهايتها:

"هرب الوقت منا ـ وشذ المصير عن القاعدة ـ هنا قاتل وقتيل ينامان في حفرة واحدة.. وعلى شاعر آخر أن يتابع هذا السيناريو إلى آخره".

هل كنت يا شاعري، تودعنا؟ محمود درويش.. وداعاً.

* * *

6- امتياز دياب ومحمود درويش: "ميلاد الكلمات" ٢٠١٩

حسنا فعلت امتياز دياب بنشر كتاب "ميلاد الكلمات" ٢٠١٩ الذي يضم رسائل كتبها درويش قبل العام ١٩٧٠ إلى أصدقائه وصديقاته ورسائل تلقاها منهم ، ويضم صورا ، له ولقسم منهم ، وشهادات أصدقاء الشاعر فيه كما عرفوه قبل هجرته.

ولا أدري إن كان الشاعر سيرضى عما فعلته امتياز دياب، فهو لم ينظر بعين الرضا لكثير من أشعاره المبكرة وحذف منها ديوانه الأول وقصائد عديدة من "أوراق الزيتون" ١٩٦٤ و"عاشق من فلسطين" ١٩٦٦ ودواوين أخرى. ولم ينظر بعض إخوته بعين الرضا إلى نشر الكتاب "ميلاد الكلمات "، كما أن الملاحظات التي دونتها على صفحة الفيس بوك الخاصة بي أثارت جدلا بين القراء الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض ، لدرجة طلب مني قسم من القراء أن أترك الشاعر يستريح في قبره ، وأضاف آخر أننا ظلمنا درويش في حياته وموته.

ما تجدر الإشارة إليه ابتداء هو أنني شخصيا أكتب عن الشاعر بمقدار ما تجيزه لي المناهج النقدية، وأنني أستطيع ان أدافع عما أكتب عدا أنني أكتب عن أشعار الشاعر نقدا "متعاطفا"، فأنا قاريء تروق له أشعاره حتى ليمكن القول إنه واحد من شعرائي المفضلين، إن لم يكن أفضلهم.

الاهتمام بكتابات الشاعر الأولى والمبكرة تكمن في صلب بعض المناهج النقدية وفي صلب النقد الأدبي الغربي قبل شيوع البنيوية والتفكيكية والمناهج النصية ، وهي مهمة جدا للدارسين والأدباء الشباب ، فالدارسون يعتمدون عليها في تتبع مسيرة الشاعر منذ بداياته ويرصدون تطوراته فكريا وجماليا ، والشباب يستمدون منها العزم لمواصلة طريقهم الأدبي إذ يدركون أن الكاتب - إلا من ندر - لا يولد مكتملا ، وإنما " يولد على دفعات " ، وهي عبارة الشاعر.

لقد أفدت من الكتاب مبدئيا في إضاءة قصائد الشاعر عن علاقته بالفتيات اليهوديات . وفي قراءة بعض القصائد قراءة جديدة تخالف قراءات أنجزها النقاد العرب ورسخت في أذهان متلقي شعر درويش.

في الفصل الثالث الذي عنوانه " رسائل حب من وإلى محمود درويش

رسائل تمار بن عامي " نقرأ رسالة مختصرة " بليغة ورفيعة المستوى " من " شولا " ، والوصف لامتياز التي أضافت " نحن لا نملك معلومات عمن هي شولا هذه " ونص الرسالة :

" أيها الشاب الغالي ، سعيدة كنت بمعرفتك ،

موجوعة أنا لفراقك ،

في الحقيقة هل للكلمات من تأثير؟ "

وتاريخ الرسالة ٢٤ / ٣ /٦٧ .

و" شولا " هي ( شولميت ) التي كتب عنها الشاعر قصيدة طويلة أورد فيها الاسمين " شولا " و ( شولميت ) ، وتلخص حكايتها مع الشاعر ومع صديقها الجندي سيمون ، وقد أتيت عليها من قبل في كتابين . " شولا "منفتحة وتكره الحرب والعنصرية وترى في القوميات كلها قشرة موز ، وفي أثناء غياب سيمون في الجبهة تتعرف إلى محمود وتعجب بمنطقه وتقع في حبه ولا ينجح صديقها في إنقاذها من محمود ، وعدا " شولا " فإن " ميلاد الكلمات " يطلعنا على علاقة الشاعر بتمار بن عامي ، و يذكر ( ايرينا ) التي خصها بقصيدة . وأغلب الظن أنها ريتا التي شاع اسمها ، والتفتت امتياز إلى رواية توفيق فياض حول الموضوع . وأما الجانب الثاني ففيه

يقدم الكتاب ، بخط الشاعر ، الصياغات الأولى لبعض القصائد والتعديلات المجراة عليها ، وهذا يخدم الناقد التكويني ، وهو أصل كتابي " جدل الشعر والسياسة والذائفة ؛ دراسة في ظاهرة الحذف والتغيير في أشعار محمود درويش " (٢٠١٢ / ٢٠٠٠ ) ، والنقد التكويني منهج فرنسي درس الفرنسيون اعتمادا عليه روايات ( بلزاك ) . إن قصيدة " عن حب قديم " ظهرت في الكتاب بصياغتين تختلفان عن صيغة " عاشق من فلسطين " وهذا يمكننا من تقديم قراءة جديدة للقصيدة .

الصياغة الأولى كان عنوانها " عن حب قديم " ونصها :

" على الأنقاض ، وردتنا

ووجهانا على الرمل

إذا مرت رياح الصيف

أشرعنا المناديلا

على مهل ... على مهل وغبنا طي أغنيتين كالأسرى

لنشرب قطرة الطل

تعالي مرة في الظن يا أختاه

إن أواخر الليل

تغريني من الألوان والذل

وفي عينيك ، يا قمري القديم

يشدني أصلي

إلى إغفاءة زرقاء

تحت الشمس والنخل !

بعيدا عن دجى المنفى

قريبا من حمى أهلي ".

وأما الثانية فكان عنوانها " ايرينا " :

" على الأنقاض ، وردتنا

ووجهانا على الرمل

رأيتك تلعبين النرد في مقهى

وكنت ألوب في الظل

تعالي ! إن في عينيك

شيئا يشتهي ذلي وشديني إلى زنديك شديني أسيرا آخر الليل مدينتكم تدحرجني حنينا

ضائع الأهل

على الأنقاض ، وردتنا ووجهي غاص في الظل من الأنقاض فر الليل

هذا الصوت من غابة ". ويتبع الصيغتين عبارة

" أبيعك كأس " واسم " ايرينا " .

والقصيدة التي كتب إن الضمير فيها يعود إلى فلسطين أو امرأة فلسطينية وحد الشاعر فيها بين المرأة والأرض هي هنا مكتوبة بالأصل لفتاة يهودية ، يقترب اسمها من ( ايريت ) التي يذهب توفيق فياض إلى أنها ريتا .

سألت الفرنسية ( لير ادلير ) الشاعر عن ريتا فأجابها بأنه اسم مجازي وأنه عرف عدة فتيات يهوديات ( انظر دراستي : " بين ريتا وعيوني بندقية " في كتابي " أدب المقاومة " ١٩٩٨ ) .

والكتابة تطول .

الاربعاء الخميس والجمعة والسبت ٢٤و -٢٨ أيلول ٢٠١٩ .

أ. د. عادل الأسطة

* * *

7- أدب العائدين: حيرة العائد/ محمود درويش ثانية..

لا أعرف تحليلاً نفسياً لشخصية محمود درويش من خلال شعره أو نثره، ومثله أيضاً سميح القاسم، علماً بأن نصوصهما الشعرية والنثرية معاً تسلمنا مفاتيح دراسة شخصية كل منهما، وكل منهما يختلف حقاً عن الآخر، على الرغم من محاولات الربط بين الاسمين من نقاد كثيرين وقراء أكثر، بل ومن سميح القاسم نفسه، ومثله اميل حبيبي الذي جمع رسائل الاثنين في كتاب «الرسائل».

تسلم سيرة سميح القاسم «إنها مجرد منفضة» (2011) للناقد مفاتيح شخصية سميح، كما تسلم أشعاره كلها، من ألفها إلى يائها، شكلاً ومضموناً، الناقد ما يعوزه لدراسة سميح، في تقلباته وتناقضاته وجمعه بين الضدين: الدين والعلمانية، تماما كما جمع بين شكلي القصيدة: التفعيلة والعمودي، وبين هجاء الحكام ومديحهم. ولم يكتب درويش سيرته، كما كتبها سميح، بالتفصيل، وإنما أوجزها في كتابه «في حضرة الغياب» (2006)، وظل الشاعر حذراً في كثير من تفاصيل حياته، ولم يخض في أشعاره في تفاصيل شخصيته كعلاقته مع المرأة، إذ ظل متكتماً في هذا الجانب، وعبر عن الواقع السياسي والوطني ومفاصل القضية في كثير من قصائده وقد تراجعت الذات في القصائد الوطنية، وهي كثيرة، ليحتل الهم العام الصدارة.

لمحمود درويش قصيدة عنوانها «سقط الحصان عن القصيدة» وفيها يضيف: وأنا سقطت مضرجاً بدم الحصان، وهي تظهر صلة قصيدة الشاعر بالثورة، وكان كتب هذه القصيدة بعد أوسلو، حيث خفت الموضوع الوطني، وتقدمت مكانه موضوعات أخرى برزت في مجموعاته منذ «لماذا تركت الحصان وحيداً؟» (1995)، وإذ عاد الشاعر من المنفى، فقد آثر التعمية والغموض، في أثناء الكتابة، في تحديد موقفه من مدريد وأوسلو. «إن هذا السلام سيتركنا حفنة من غبار» كتب في 1992، واستقال من اللجنة التنفيذية، وكان غير راض على ما تم إنجازه، وحين عاد إلى رام الله انزوى في مكتبه في السكاكيني، ومارس نشاطاً أدبياً، وآثر الظل والهامش، وكان أحياناً قليلة، حين تتأزم الأوضاع، يخرج عن صمته ويعبر عما يعتمل في نفسه.

إن عنوان كتابه النثري «حيرة العائد» لهو التعبير الحقيقي عن حالة الشاعر ما بين 1995 حتى وفاته، وحين مرت السنوات الخمس ولم يحدث تقدم في مسار العملية السلمية ـ أي لم تقم الدولة ولم يحدث الاستقلال ـ أدرك الشاعر الورطة التي وقع فيها الفلسطينيون ممن ساروا في نهج (أوسلو)، وسننتظر عشرين عاماً حتى نصغي إلى أحد مهندسي السلام، وهو السيد ياسر عبد ربه، يعلن عن الخطأ الذي ارتكب في أوسلو.

هذا الاكتشاف المتأخر كان درويش يدركه ويعبر عنه في بعض نصوصه، ويعد نص «في تحرير الجنوب» الذي ألقاه في أيار 2000، في جامعة بيرزيت أهم هذه النصوص، إذ فيه كتب بصراحة:

«إن الاحتلال هو الأب الشرعي للمقاومة» (ص52)و»هذا ما فعلته الانتفاضة الفلسطينية أمس، وهذا ما فعلته المقاومة اللبنانية اليوم.

لقد أرغمت الأولى إسرائيل على الاعتراف المتأخر بوجود الشعب الفلسطيني وعلى الانسحاب أو إعادة الانتشار، من جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأرغمت الثانية إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان لأنها لم تعد قادرة على تحمل ثمن الاحتلال، لا لأنها انتبهت فجأة إلى قرارات مجلس الأمن. وهكذا فإن الدولة التي لم تكف عن القول إن العرب لا يفهمون غير لغة القوة هي الدولة نفسها التي تقول انسحابها إنها هي نفسها لم تفهم غير لغة القوة».

هذه الفكرة التي يعبر عنها الشاعر، في مرحلة السلام، أي قبل أن تبدأ انتفاضة الأقصى بأربعة أشهر، هي فكرة تحفر عميقاً في نفسية الشاعر ـ هنا يختلف عن اميل حبيبي الذي كان يؤمن بالحل السلمي والمقاومة السلمية، ولعلّ بذورها تعود إلى ما بعد حزيران 1967 مباشرة، على الرغم من أن الشاعر كان في حينه عضواً في الحزب الشيوعي الإسرائيلي وكان يقيم، مثل حبيبي، في حيفا.