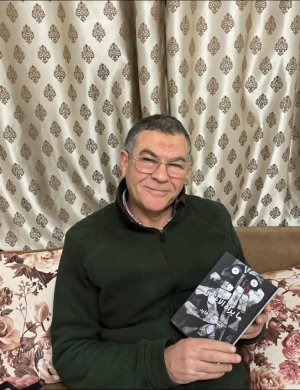

هل يمكن للحب أن يتحول إلى وطن؟ وهل يمكن للوطن أن يتجسد في ملامح وجه، في ظلٍّ يرافق الروح حيثما مضت؟ في رواية شوقي إلى ليلى

للكاتب المصري نشأت المصري، يلتقي الجرح الفردي بالجرح الجمعي، ويصبح العشق استعارة كبرى عن الفقد والبحث والذاكرة. ليست الحكاية عن رجل وامرأة فحسب، بل عن رحلة إنسانية متعرجة بين التذكر والنسيان، بين حبّ يتوارى في الظل وزمنٍ ينهش الروح، بين قلب يتشبث بالنبض ووطن يسقط ثم ينهض ليبحث عن ذاته.

الرواية تنبض منذ صفحاتها الأولى بإيقاع وجداني يجعل القارئ يشعر وكأنه يستمع إلى أغنية طويلة، تتردد بين جدران القلب أكثر مما تُروى على الورق. ليلى، التي تبدأ طفلة تتفتح مثل زهرة تبحث عن شمسها، تمضي في مسيرة عمر مثقلة بالخذلان، حتى يطل شوقي في حياتها لا كعابر طريق، بل كمرآة لروحها، ظلها الموازي، ونداءها الداخلي الذي يوقظها من غربتها. العلاقة بينهما لا تُعاش في العلن، بل تُكتب بالدمع والانتظار، كأن القدر يصرّ على أن يجعل الحب دائمًا على الهامش لا في المتن، وعلى أن يظل القلب مهددًا بالخسارة حتى وهو يظن أنه وجد ذاته.

لكن ما يمنح الرواية خصوصيتها أنها لا تكتفي بالمسار العاطفي. فخلف حكاية ليلى وشوقي يتجسد تاريخ مصر الحديث: النكسة، العبور، الثورة. هذه الأحداث لا تأتي كخلفية محايدة، بل كتيار جارف يغير ملامح الشخصيات، يترك ندوبه في أرواحهم، ويجعل من الحكاية الفردية صورة مكثفة لجيل كامل. وكأن الوطن نفسه يعيش تجربة ليلى: يسقط ثم يحاول النهوض، يتشظى ثم يبحث عن اكتماله. وهكذا يصبح شوقي ليس مجرد حبيب، بل شاهدًا على رحلة وطنية مضطربة، فيما تتجاوز ليلى حدود الأنثى لتصير استعارة لأرضٍ تبحث عن خلاصها.

لغة نشأت المصري تكشف عن وعي فني حساس؛ فهي بسيطة وشفافة، لكنها مشبعة بالإيحاء، تجعل السرد أقرب إلى مناجاة داخلية منه إلى عرض للأحداث. الحوار قليل، لأن الأصوات الكبرى في الرواية هي أصوات الصمت والذاكرة والحنين. الشخصيات الثانوية ترسم ظلال الواقع: الزوج البارد الذي يمثل القسوة اليومية، الابن الممزق الذي يعكس جيلًا مشتتًا، بينما يظل الحب كقوة خفية لا تفنى، وإن ظل يتوارى بين الظل والعلن.

وعندما يطل مرض ألزهايمر على ليلى، يتحول النسيان من محنة فردية إلى رمزٍ لغياب الذاكرة الجماعية. لكن المفارقة أن النسيان لا يقتل الجوهر، بل يعرّيه. فبينما يخبو الجسد وتضعف الذاكرة، يظل الحب حاضرًا، يقاوم التلاشي، يمدّ اليد من خلف الضباب. شوقي هنا ليس مجرد رجل عاشق، بل شاهد على أن ما يبقى من الإنسان هو ما أحب، وأن الحب لا يُهزم حتى لو هزمه الجسد.

النهاية التي يتركها الكاتب مفتوحة تزيد الرواية ألقًا، إذ لا يبحث القارئ عن ختامٍ يريح، بل عن صدى يرافقه بعد إغلاق الكتاب، عن ذلك الجرس البعيد الذي يقول إن الحب — مثل الوطن — لا يموت. الرواية بهذا المعنى ليست مجرد قصة وجدانية، بل صرخة إنسانية عن معنى أن نبحث عن ذواتنا في الآخر، عن سرّ البقاء وسط الانكسارات، وعن قدرة الحب على أن يكون أعمق من الخيبات كلها.

شوقي إلى ليلى رواية لا تقرأ بالعقل وحده، بل تُعاش بالقلب. إنها تذكّرنا أن الحب والوطن قد يتبادلان الأدوار في وجداننا، وأن الاثنين معًا يظلان ممكنين مهما طال التيه، لأن ما يُكتب بالروح لا تمحوه الهزائم.

****************************

عائشة أبو ليل

للكاتب المصري نشأت المصري، يلتقي الجرح الفردي بالجرح الجمعي، ويصبح العشق استعارة كبرى عن الفقد والبحث والذاكرة. ليست الحكاية عن رجل وامرأة فحسب، بل عن رحلة إنسانية متعرجة بين التذكر والنسيان، بين حبّ يتوارى في الظل وزمنٍ ينهش الروح، بين قلب يتشبث بالنبض ووطن يسقط ثم ينهض ليبحث عن ذاته.

الرواية تنبض منذ صفحاتها الأولى بإيقاع وجداني يجعل القارئ يشعر وكأنه يستمع إلى أغنية طويلة، تتردد بين جدران القلب أكثر مما تُروى على الورق. ليلى، التي تبدأ طفلة تتفتح مثل زهرة تبحث عن شمسها، تمضي في مسيرة عمر مثقلة بالخذلان، حتى يطل شوقي في حياتها لا كعابر طريق، بل كمرآة لروحها، ظلها الموازي، ونداءها الداخلي الذي يوقظها من غربتها. العلاقة بينهما لا تُعاش في العلن، بل تُكتب بالدمع والانتظار، كأن القدر يصرّ على أن يجعل الحب دائمًا على الهامش لا في المتن، وعلى أن يظل القلب مهددًا بالخسارة حتى وهو يظن أنه وجد ذاته.

لكن ما يمنح الرواية خصوصيتها أنها لا تكتفي بالمسار العاطفي. فخلف حكاية ليلى وشوقي يتجسد تاريخ مصر الحديث: النكسة، العبور، الثورة. هذه الأحداث لا تأتي كخلفية محايدة، بل كتيار جارف يغير ملامح الشخصيات، يترك ندوبه في أرواحهم، ويجعل من الحكاية الفردية صورة مكثفة لجيل كامل. وكأن الوطن نفسه يعيش تجربة ليلى: يسقط ثم يحاول النهوض، يتشظى ثم يبحث عن اكتماله. وهكذا يصبح شوقي ليس مجرد حبيب، بل شاهدًا على رحلة وطنية مضطربة، فيما تتجاوز ليلى حدود الأنثى لتصير استعارة لأرضٍ تبحث عن خلاصها.

لغة نشأت المصري تكشف عن وعي فني حساس؛ فهي بسيطة وشفافة، لكنها مشبعة بالإيحاء، تجعل السرد أقرب إلى مناجاة داخلية منه إلى عرض للأحداث. الحوار قليل، لأن الأصوات الكبرى في الرواية هي أصوات الصمت والذاكرة والحنين. الشخصيات الثانوية ترسم ظلال الواقع: الزوج البارد الذي يمثل القسوة اليومية، الابن الممزق الذي يعكس جيلًا مشتتًا، بينما يظل الحب كقوة خفية لا تفنى، وإن ظل يتوارى بين الظل والعلن.

وعندما يطل مرض ألزهايمر على ليلى، يتحول النسيان من محنة فردية إلى رمزٍ لغياب الذاكرة الجماعية. لكن المفارقة أن النسيان لا يقتل الجوهر، بل يعرّيه. فبينما يخبو الجسد وتضعف الذاكرة، يظل الحب حاضرًا، يقاوم التلاشي، يمدّ اليد من خلف الضباب. شوقي هنا ليس مجرد رجل عاشق، بل شاهد على أن ما يبقى من الإنسان هو ما أحب، وأن الحب لا يُهزم حتى لو هزمه الجسد.

النهاية التي يتركها الكاتب مفتوحة تزيد الرواية ألقًا، إذ لا يبحث القارئ عن ختامٍ يريح، بل عن صدى يرافقه بعد إغلاق الكتاب، عن ذلك الجرس البعيد الذي يقول إن الحب — مثل الوطن — لا يموت. الرواية بهذا المعنى ليست مجرد قصة وجدانية، بل صرخة إنسانية عن معنى أن نبحث عن ذواتنا في الآخر، عن سرّ البقاء وسط الانكسارات، وعن قدرة الحب على أن يكون أعمق من الخيبات كلها.

شوقي إلى ليلى رواية لا تقرأ بالعقل وحده، بل تُعاش بالقلب. إنها تذكّرنا أن الحب والوطن قد يتبادلان الأدوار في وجداننا، وأن الاثنين معًا يظلان ممكنين مهما طال التيه، لأن ما يُكتب بالروح لا تمحوه الهزائم.

****************************

عائشة أبو ليل