مما اختاره لنفسه ولعمله ولموقفه ما يندغم مع هواه ومزاجه، كما طلته السينمائية ونظرته ذات الغور والعمق والذكاء.. حراسة المرمى.. ذلك أن ألبير كامو استهوته كرة القدم لما فيها من خصال وقواعد، حريات ولعب ولهو وزينة وتفاضل في المواقع والمناصب، في الصدارات والتأخرات، في الإقدام والإحجام، وفيما هو ناصب العداء لعدالة متوهمة مال كل الميل إلى الموقف الثابت، منظورا إليه من طرفه، من وحده لوحده، موقع حارس مرمى نادي الرجاء، وهو نادي الجامعة الجزائرية على ما عرف ب “راجا دالجيه"، كان ذلك سريانا -على ما أدلفنا به في الأول- مع طبيعته وفلسفته، ككاتب، فيلسوف، نوبلي -حاز على نوبل- حب الجري والمشاركة والجماعية، ثم الاستفراد والوحدانية وملازمة العزلة الإيجابية والتحريض على الكينونة المتيقظة.. هي الفلسفة التي تفعلتها رياضة كرة القدم ويستثنى بها حارس المرمى الذي ينجز أشياء كثيرة، إنه القلعة بعد الهجران الجماعي للمدافعين الأصلانيين، قلعة تتهدد كل مرة وليس فيها إلا الجندي الأخير..

من كتاب فلاسفة قلة، يستأثر كامو، بسجالية حادة واشتغال مناصصة وتزيد وإضافة، ومن كتاب فلاسفة قلة تحظى الكاموية بالتعديل والحذف والقيمية والإثارية، إذ أنه يحضر في متون نقاد ألمعيين من فصيلة إدوارد سعيد، سوزان سونتاغ، ديفيد شيرمان، وأونفري... مهمازية كامو قائمة دائما، مركزيته تبطل كذا من هوامش العمل النقدي القيمي المتسرع، وكذا من هوامش الأفكار القوموية التصنيفية التي تلاحقه وتقرأه قراءة اصطفاف وتحيز للمنطوق الكولونيالي بدعواه وتبجحه..

إن ألبير كامو الإنسان، المفكر، الطفل وأمه، سيرته الذاتية وإنسانه الأول، كامو في الغريب، في الغثيان، أسطورة سيزيف، إضافاته للوجودية، دفاعاته عن الظاهرة الاستعمارية وتفسيراته للمواطن الأوروبي الجزائري، شيوعيته الذاهبة تفكيكا ومناولة للحقبة السوفياتية... كان ساحرا في أعماله، متطبعا بالشكل الفيزيقي الذي منحه إياه الخالق، فكامو وسيم كثير التأنق، بل إنه فائق عن الممثل الأمريكي همفري بوجارت، وهو وجودي من الوجودية النقدية، تنامت عنده الأحاسيس المبكرة بالحياة في مناخ ثقافي له السعار والوجدانية، هائج يمور بالتيارات والخلاف الأدبي والفلسفي، السارترية وقبحها، عبثيات صمويل بيكيت... جدل اللاّمعقول والخرافي والمثالية الشيوعية في مجلة أزمنة حديثة..

إن كامو في المخيال الذي يحرسه قوام عليه والذي يتركه ينثال علينا كلما ذكر، مررنا عليه وجاز اللسان لسلس اسمه وهيئته، نادر المثال حقا على حد أقصاه وأدناه، الشكل والمضامين، فالقول برفعه ثقافته، مناكثة العهد واستحباب خفي قائم على طوية فاسدة كلما ذكر الفرنسيين وأحبابهم ممتعضا أن يكون الثوار الجزائريين أجلاف أصلاف لهم قلب رقيق وقلة أدب وشيكة وأبدية وذاك ما ظل يلف حوله ويدور في نصه الحميمي عن “الجزائر الأوروبيانية" أعراس.. وكل كتاباته بعناوينها الناجحة كسبا وربحا وشهرة وذيوعا أسهمت فيه الدوائر والمصالح تلك التي لها صلة بالنشر والثقافة، أو اليسار والحزب، أو العمال والطبقة، أو فرنسا وأقدامها السود، والذي يلفت إليه في هذا السياق أن كامو الشخص هو الكاتب وكتبه، أي هذه الندرة التي نجدها في العادة عندما يتعلق الأمر بكتاب خياليين آخرين.. إنه الغريب والطاعون وأسطورة سيزيف، الساحر الممثل الذي يعامله الناس لحساسية ورهافة وهو يجر النقاد إلى صدمة عاطفية أو تسرع مقيت في إعلان الحب له أو كراهيته وكراهية أدبه المخاتل، المخادع، إنه الرجل، حارس المرمى الأخير الذي كان يكره الاختيار، ثم هاهو ليذهب مغمغما في خفاء وإرتكان “الفكرة الأجمل، هي الحرية، الحرية التي لا يترتب عليها أية عواقب، لأنها مشروطة أصلا بالعقاب.. كما الخطيئة الأصلية..".

يسيل من الحبر مداد البحر وكلماته هو كامو، إنه مقذوف نحونا بالتعاليم والمواعظ، وفي الوقت الذي نيأس منه ومن مخاتلاته نعود إليه مكتشفين عبثه فينا، فلسفته الروحية ودقة تصويباتها فينا، ضعفه وخوره فينا، قوته ورجحان كفته مع القوي الهالك من أمثال بيير منديس وسياساته المنكلة بالجزائريين الأحرار..

كامو مضطرب، متوائم مع الأطروحة الاستعمارية ويبطن الحقد، لأن الحقد عاطفة نبيلة لا يجوز أن نبذرها على الغلابى من أبناء الموطن الأصلي -الجزائر- كامو حسي مهتاج منغمس في صحبة النساء لأن ذلك فراق بينه وبين تعاسة تهزمه وهو الذي يتألق سارقا المشهد السارتري الباذخ في قبحه، فلقد كان سارتر ذميم الشكل، لا تنظر إليه ناظرة غير سيمون دوبوفوار.. وعلى المقابل ما كان كامو إلا هذا المترفع اللامبال الذي يشبه مقالاته في الإكسبرس، مواقفه الأخلاقية ونأيه بنفسه عن نفسه، بال هادئ، تهذيب يثير شهية الرفيقات، وحسن فكاهة ودفء قلبي وحلاوة معشر مثلما ألمح إليه ديفيد شيرمان..

ولد كامي في حي “موندوفي" -ربما هي منطقة الذرعان- من عام 1913 لعائلة معوزة، انتقلت عائلته إلى مدينة الجزائر وسكنت في حي بلكور، في العشرين من عمره تزوج وطلق بعدئذ، ثم منعه مرض “السل" الخبيث من أن يواصل شغفه وهيامه بكرة القدم، انتسب إلى الحزب الشيوعي الفرنسي وتخابر مع الحركة الوطنية الجزائرية، عمل في دار نشر غاليمار وفي المرحلة ذاتها التي انفجرت فيها حرب الفلاڤة الجزائريين ضد الآلة العسكرية الفرنسية وسلوكاتها الهمجية..

إن الفتى الطيب الصالح، الملتزم أخلاقيا، ابن أم أمية صماء سيؤثر ذلك فيه أيما تأثير فلقد ظل يقول حتى موته “كنت مضطرا أن أقف ضد الإرهاب وسأظل عند موقفي، محاولا أن أمنع إرهابيا في شوارع الجزائر وعلى غير هوى يلقي قنبلة قد تقع على أمي وعلى عائلتي، إنني أؤمن بالعدالة، لكنني سأدافع عن أمي قبل العدالة..".

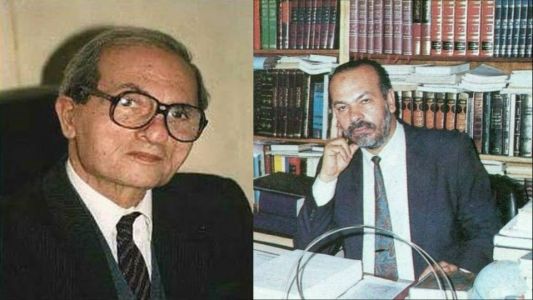

عاش يافعا مندفعا جموحا حتى الأخير، وأخيره هو يوم 04 يناير 1960.. أي مقتله في سيارته، كان المجنون يسابق السرعة بعداد طاول المائة وأربعين كيلمومتر في الساعة، ولبلاهة الخطب ولجلل الهول أن مخطوطته “الإنسان الأول" عثر عليها مبللة بدمه.. إن الفترة التي عمل فيها كامو صحفيا في جريدة “الجزائر الجمهورية" أبان عن التزام رائق وراق إزاء الطبقة العاملة من الأقدام السود “طليان، مالطيون، إسبان..." وأطلق صرخات عدة ضد الميز العنصري الإثني الحقير، لكن ذلك السمو والنبالة ككاتب وفيلسوف ورجل صالح ظل على تقية وتوجس من الموقف الأعم الراديكالي والمطلوب، كان ذلك أشبه في واقع الأمر بثلاثة أرباع الموقف وليس كله، إنه فنان المخاتلات والصدقية الصغيرة.. إنها الأرض لأصحاب الأرض، فقراءهم وأغنياءهم، إنها للجزائريين، إن موندوفي وبلكور، تيبازة وعنابة، ڤالمة والجزائر ووهران، كلها للجزائريين، وإن الأخلاقية العالية لهي أخلاق الوطنيين الأصلانيين مالكي الأرض الحقيقيين من أمثال جميلة بوحيرد وهنري علاق وابن مهيدي وبومنجل وموريس أودان والتبسي وعيسات ايدير... فيا للسخرية السوداء التي كالها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في رسالته المفتوحة إلى حارس المرمى، ألبير كامو، عام 1959.. يحمد ألبير كامو على ما يحمد فيه وعليه، الفلسفة والجمال، الوسامة ومصاحبة العواطف الدافئة، حسن تعبيره عن مأزقه وغربته.. بيد أن أحمد طالب الابراهيمي خاطب فيه هذا الحس، الاعتداد بسلامة الأعماق، التوهيم بصفاء الروح.. خاطب فيه كامو الجزائري، كما يريده الجزائريون.. إذ إن حد السيف كما كان يقول دائما في جريدة “الجزائر الجمهورية" لا يكون فقط من أجل تقريب الشقة بين الأوروبيين والمسلمين الجزائريين وإنما في مناصرة قضيتنا.. وقضيتنا غرة نوفمبر 54 وخطابها ليكن الأوروبي مواطنا معنا محتفظا بذاتيته لا مواطنا ضدنا من أجل الغاصب الذي يريد أن يستفظع حملنا للسلاح ويشرعن إرهاباته المتعددة الأشكال والألوان في مدن الجزائر وريفها..

تحتاج قراءة الابراهيمي لكامو، مفاتحة جديدة لكل خطابات الالتباس والتغميضات والتعمية والتضليل التي تواصلها الإدارة الفرنسية -قديمها وحديثها- وكذلك لمناظرة وجيهة للأدب الفرنسي الروح المتسلل بين الظفر والجلد بحساسية شفرة تقطع الأوصال وتقدر على أبعد من ذلك..

إن كامو الجزائري، استنكف وخاف من أن يكون جزائريا على الصح أنفة وسلوكية، هوية واجتماع بالعنصر فراح يبحث في روافد غير ومقومات غير، وهويات غير، أي غير بشرية، غير إنسية، كشمس تيبازة الضائعة، هواء سيدي فرج، ورائحة جبال شنوا..

وعلى الأقل مناصفة، كان حريا أن يكون كامو بروعة لباقته وتهذيبه كشخص وككاتب وكتعاليم رسولية أن يكون إدماجه الأروبياني الفرنساوي هذا، كإدماج فرحات عباس، فعباس كان يريد الوطن الكامل لا مكانا منه فقط أو أجواء عنه كتيبازة وأعراس تيبازة وكسكسي بلاد القبائل...

* الجزائر نيوز يوم 25 - 02 - 2013

من كتاب فلاسفة قلة، يستأثر كامو، بسجالية حادة واشتغال مناصصة وتزيد وإضافة، ومن كتاب فلاسفة قلة تحظى الكاموية بالتعديل والحذف والقيمية والإثارية، إذ أنه يحضر في متون نقاد ألمعيين من فصيلة إدوارد سعيد، سوزان سونتاغ، ديفيد شيرمان، وأونفري... مهمازية كامو قائمة دائما، مركزيته تبطل كذا من هوامش العمل النقدي القيمي المتسرع، وكذا من هوامش الأفكار القوموية التصنيفية التي تلاحقه وتقرأه قراءة اصطفاف وتحيز للمنطوق الكولونيالي بدعواه وتبجحه..

إن ألبير كامو الإنسان، المفكر، الطفل وأمه، سيرته الذاتية وإنسانه الأول، كامو في الغريب، في الغثيان، أسطورة سيزيف، إضافاته للوجودية، دفاعاته عن الظاهرة الاستعمارية وتفسيراته للمواطن الأوروبي الجزائري، شيوعيته الذاهبة تفكيكا ومناولة للحقبة السوفياتية... كان ساحرا في أعماله، متطبعا بالشكل الفيزيقي الذي منحه إياه الخالق، فكامو وسيم كثير التأنق، بل إنه فائق عن الممثل الأمريكي همفري بوجارت، وهو وجودي من الوجودية النقدية، تنامت عنده الأحاسيس المبكرة بالحياة في مناخ ثقافي له السعار والوجدانية، هائج يمور بالتيارات والخلاف الأدبي والفلسفي، السارترية وقبحها، عبثيات صمويل بيكيت... جدل اللاّمعقول والخرافي والمثالية الشيوعية في مجلة أزمنة حديثة..

إن كامو في المخيال الذي يحرسه قوام عليه والذي يتركه ينثال علينا كلما ذكر، مررنا عليه وجاز اللسان لسلس اسمه وهيئته، نادر المثال حقا على حد أقصاه وأدناه، الشكل والمضامين، فالقول برفعه ثقافته، مناكثة العهد واستحباب خفي قائم على طوية فاسدة كلما ذكر الفرنسيين وأحبابهم ممتعضا أن يكون الثوار الجزائريين أجلاف أصلاف لهم قلب رقيق وقلة أدب وشيكة وأبدية وذاك ما ظل يلف حوله ويدور في نصه الحميمي عن “الجزائر الأوروبيانية" أعراس.. وكل كتاباته بعناوينها الناجحة كسبا وربحا وشهرة وذيوعا أسهمت فيه الدوائر والمصالح تلك التي لها صلة بالنشر والثقافة، أو اليسار والحزب، أو العمال والطبقة، أو فرنسا وأقدامها السود، والذي يلفت إليه في هذا السياق أن كامو الشخص هو الكاتب وكتبه، أي هذه الندرة التي نجدها في العادة عندما يتعلق الأمر بكتاب خياليين آخرين.. إنه الغريب والطاعون وأسطورة سيزيف، الساحر الممثل الذي يعامله الناس لحساسية ورهافة وهو يجر النقاد إلى صدمة عاطفية أو تسرع مقيت في إعلان الحب له أو كراهيته وكراهية أدبه المخاتل، المخادع، إنه الرجل، حارس المرمى الأخير الذي كان يكره الاختيار، ثم هاهو ليذهب مغمغما في خفاء وإرتكان “الفكرة الأجمل، هي الحرية، الحرية التي لا يترتب عليها أية عواقب، لأنها مشروطة أصلا بالعقاب.. كما الخطيئة الأصلية..".

يسيل من الحبر مداد البحر وكلماته هو كامو، إنه مقذوف نحونا بالتعاليم والمواعظ، وفي الوقت الذي نيأس منه ومن مخاتلاته نعود إليه مكتشفين عبثه فينا، فلسفته الروحية ودقة تصويباتها فينا، ضعفه وخوره فينا، قوته ورجحان كفته مع القوي الهالك من أمثال بيير منديس وسياساته المنكلة بالجزائريين الأحرار..

كامو مضطرب، متوائم مع الأطروحة الاستعمارية ويبطن الحقد، لأن الحقد عاطفة نبيلة لا يجوز أن نبذرها على الغلابى من أبناء الموطن الأصلي -الجزائر- كامو حسي مهتاج منغمس في صحبة النساء لأن ذلك فراق بينه وبين تعاسة تهزمه وهو الذي يتألق سارقا المشهد السارتري الباذخ في قبحه، فلقد كان سارتر ذميم الشكل، لا تنظر إليه ناظرة غير سيمون دوبوفوار.. وعلى المقابل ما كان كامو إلا هذا المترفع اللامبال الذي يشبه مقالاته في الإكسبرس، مواقفه الأخلاقية ونأيه بنفسه عن نفسه، بال هادئ، تهذيب يثير شهية الرفيقات، وحسن فكاهة ودفء قلبي وحلاوة معشر مثلما ألمح إليه ديفيد شيرمان..

ولد كامي في حي “موندوفي" -ربما هي منطقة الذرعان- من عام 1913 لعائلة معوزة، انتقلت عائلته إلى مدينة الجزائر وسكنت في حي بلكور، في العشرين من عمره تزوج وطلق بعدئذ، ثم منعه مرض “السل" الخبيث من أن يواصل شغفه وهيامه بكرة القدم، انتسب إلى الحزب الشيوعي الفرنسي وتخابر مع الحركة الوطنية الجزائرية، عمل في دار نشر غاليمار وفي المرحلة ذاتها التي انفجرت فيها حرب الفلاڤة الجزائريين ضد الآلة العسكرية الفرنسية وسلوكاتها الهمجية..

إن الفتى الطيب الصالح، الملتزم أخلاقيا، ابن أم أمية صماء سيؤثر ذلك فيه أيما تأثير فلقد ظل يقول حتى موته “كنت مضطرا أن أقف ضد الإرهاب وسأظل عند موقفي، محاولا أن أمنع إرهابيا في شوارع الجزائر وعلى غير هوى يلقي قنبلة قد تقع على أمي وعلى عائلتي، إنني أؤمن بالعدالة، لكنني سأدافع عن أمي قبل العدالة..".

عاش يافعا مندفعا جموحا حتى الأخير، وأخيره هو يوم 04 يناير 1960.. أي مقتله في سيارته، كان المجنون يسابق السرعة بعداد طاول المائة وأربعين كيلمومتر في الساعة، ولبلاهة الخطب ولجلل الهول أن مخطوطته “الإنسان الأول" عثر عليها مبللة بدمه.. إن الفترة التي عمل فيها كامو صحفيا في جريدة “الجزائر الجمهورية" أبان عن التزام رائق وراق إزاء الطبقة العاملة من الأقدام السود “طليان، مالطيون، إسبان..." وأطلق صرخات عدة ضد الميز العنصري الإثني الحقير، لكن ذلك السمو والنبالة ككاتب وفيلسوف ورجل صالح ظل على تقية وتوجس من الموقف الأعم الراديكالي والمطلوب، كان ذلك أشبه في واقع الأمر بثلاثة أرباع الموقف وليس كله، إنه فنان المخاتلات والصدقية الصغيرة.. إنها الأرض لأصحاب الأرض، فقراءهم وأغنياءهم، إنها للجزائريين، إن موندوفي وبلكور، تيبازة وعنابة، ڤالمة والجزائر ووهران، كلها للجزائريين، وإن الأخلاقية العالية لهي أخلاق الوطنيين الأصلانيين مالكي الأرض الحقيقيين من أمثال جميلة بوحيرد وهنري علاق وابن مهيدي وبومنجل وموريس أودان والتبسي وعيسات ايدير... فيا للسخرية السوداء التي كالها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في رسالته المفتوحة إلى حارس المرمى، ألبير كامو، عام 1959.. يحمد ألبير كامو على ما يحمد فيه وعليه، الفلسفة والجمال، الوسامة ومصاحبة العواطف الدافئة، حسن تعبيره عن مأزقه وغربته.. بيد أن أحمد طالب الابراهيمي خاطب فيه هذا الحس، الاعتداد بسلامة الأعماق، التوهيم بصفاء الروح.. خاطب فيه كامو الجزائري، كما يريده الجزائريون.. إذ إن حد السيف كما كان يقول دائما في جريدة “الجزائر الجمهورية" لا يكون فقط من أجل تقريب الشقة بين الأوروبيين والمسلمين الجزائريين وإنما في مناصرة قضيتنا.. وقضيتنا غرة نوفمبر 54 وخطابها ليكن الأوروبي مواطنا معنا محتفظا بذاتيته لا مواطنا ضدنا من أجل الغاصب الذي يريد أن يستفظع حملنا للسلاح ويشرعن إرهاباته المتعددة الأشكال والألوان في مدن الجزائر وريفها..

تحتاج قراءة الابراهيمي لكامو، مفاتحة جديدة لكل خطابات الالتباس والتغميضات والتعمية والتضليل التي تواصلها الإدارة الفرنسية -قديمها وحديثها- وكذلك لمناظرة وجيهة للأدب الفرنسي الروح المتسلل بين الظفر والجلد بحساسية شفرة تقطع الأوصال وتقدر على أبعد من ذلك..

إن كامو الجزائري، استنكف وخاف من أن يكون جزائريا على الصح أنفة وسلوكية، هوية واجتماع بالعنصر فراح يبحث في روافد غير ومقومات غير، وهويات غير، أي غير بشرية، غير إنسية، كشمس تيبازة الضائعة، هواء سيدي فرج، ورائحة جبال شنوا..

وعلى الأقل مناصفة، كان حريا أن يكون كامو بروعة لباقته وتهذيبه كشخص وككاتب وكتعاليم رسولية أن يكون إدماجه الأروبياني الفرنساوي هذا، كإدماج فرحات عباس، فعباس كان يريد الوطن الكامل لا مكانا منه فقط أو أجواء عنه كتيبازة وأعراس تيبازة وكسكسي بلاد القبائل...

* الجزائر نيوز يوم 25 - 02 - 2013