"الشاعر يموت مرتين، مرة حين ينشر، وأخرى حين يقام له تمثال"

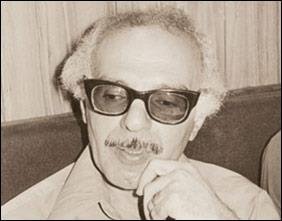

محمود البريكان

ثمة مسألتان لا يمكن لحديث عن البريكان أن يتجاهلهما: موقفه من النشر ورؤيته للعالم. ربما كانت هناك علاقة متبادلة بين هاتين المسألتين، بل ربما أمكن النظر اليهما بوصفهما وجهين لعملة واحدة. ولكن حتى يتم أثبات ذلك، ولتيسير البحث، لا بد لنا من معالجتهما بشكل مستقل بوصفهما ميزتين بارزتين تسمان معالم تجربة البريكان الشعرية. هذه المقدمة مخصصة للمسألة الأولى.

لقد بقي البريكان يقود أضراباً فردياً عن النشر لعقود من الزمن. كان صمته الطويل قد انقطع مرتين أو ثلاثاً بنشر قصائد له في المثقف العربي والكلمة، وهو أمر يبدو أن الشاعر قد لمح له فيما بعد بوصفه تجاوزاً. وأذا اعتمدنا هذه الملاحظة، المشار اليها في هامش أضافه البريكان الى مجموعة قصائد له نشرت في مجلة الأقلام في التسعينات تحت عنوان مشترك هو عوالم متداخلة، فسيكون لدينا سبب للظن بأن بعض، أن لم يكن كل، القصائد التي ظهرت في المثقف العربي أو الكلمة أو كليهما، كان قد نشر دون موافقة الشاعر. أن نشر تلك القصائد يجب أن لا يقودنا الى الأعتقاد بأن الشاعر كان متذبذباً في موقفه من النشر.

أذا نظرنا الى الأمر من الخارج، فأن رفض النشر هذا قد يبرر تصوير البريكان على انه مجرد شخص زاهد، عاشق للعزلة، ناكر للذات. ومع أن هذا قد يكون صحيحاً، فنحن لا نمتلك الحق بافتراض قدرتنا على اختراق عالم الشاعر الداخلي، والتحدث بلسانه. لكن هذا المدخل الى البريكان يزداد أغراء حين نقتبس الشاعر نفسه في قصيدته المعنونة ""في الرياح التاريخية"، والمؤرخة في 1962:

"حين تلاشت جثث الأموات

واتضح المشهد

تكشفت فظاعة المأساة

عن إرثنا الأسود

ميراثنا المشؤوم، جوع القبور

عار ضحايانا

ميراثنا، كل عقاب العصور

عن كل ما كانا

أنا تخليت أمام الضباع

والوحش عن سهمي

لا مجد للمجد فخذ يا ضياع

حقيقتي واسمي"

القصيدة السابقة هي أعلان عن أستقالة تمت في إثر مأساة. إن لسان حال الشاعر يعلن انسحابه مما بدا أشبه بمشهد معركة خاسرة زخرت بـ "جثث الأموات" و"الضحايا". ولسنا نعرف على وجه التأكيد الي أية أحداث يحيلنا الشاعر، لكن القصيدة أجمالاً تأخذ شكل أعلان عن انسحاب، ربما كان إشارة البدء للصمت الطويل الذي سيأتي. الأمر كله يعتمد على ما أذا كانت هذه القصيدة هي بالفعل التمهيد لانقطاع الشاعر عن النشر طوال عقود من الزمن. إذا كان هذا هو الأمر، فإن رفض الشاعر للنشر يمكن أن يفسر بوصفه احتجاجاً سياسياً، أو بعبارة أدق، يأساً سياسياً.

ربما كان من المفيد أن أضمن هنا شهادتي الشخصية للطريقة التي أجاب بها البريكان عن سؤالي حول الأسباب التي دعته الى رفض نشر أعماله. كان هذا في عام 1990، في مقهى بالعشار، في البصرة. كان معنا أصدقاء آخرون، ويمكنهم أن يدعموا، أو يعترضوا، أو يضيفوا الى هذه الشهادة. وغني عن القول أنني هنا أعتمد كلياً على ذاكرتي، وأن من المستحيل استعادة الحوار الذي دار بيننا حرفياً. ومما له أهميته أن نأخذ في الحساب أنه لم تكن هناك وسيلة لمعرفة الى أي حد كان البريكان منفتحاً معي في أجابته. وباختصار، فالبريكان لم يجب عن السؤال أجابة واضحة وضوحاً كافياً. وانما افترض أن تلك الأسباب هي من الوضوح بحيث لا نحتاج الى البحث عنها. قلت له إنه لا بد قد سمع السؤال مرات عديدة، من أناس عديدين، وأنه لا بد قد أجاب عليه مرات عديدة، وسألته إذا لم يكن لديه مانع من الأجابة عليه مرة أخرى. فقال ما معناه "أحقاً؟ ألا ترى ما يجري؟ لم لا تنشر أنت أذن؟" حاولت أن أذكره بأن أمره مختلف، فهو شاعر متميز، معروف، ومن جيل أسبق، وأنه سيفتقد أن لم ينشر، والى آخره، ولكنه قاطعني قائلاً "أعرف، ولكنك تكتب منذ، لنقل، عشرين سنة، فلم لا تنشر؟" فأجبت بأنني ربما كانت لي أسبابي، ولكن ما رغبت فيه هو معرفة أسبابه هو. فتحدث عن ظاهرة المحاكاة الواسعة الإنتشار حيث تستنسخ التجربة مراراً حتى تفقد جدتها وتقتل. مع ذلك ، أود أن أسجل هنا انطباعي الشخصي وهو أن البريكان ربما كان يتحاشى النقاط الأشد حساسية في الموضوع بدافع الحذر. فالأسباب ذاتها التي دفعته الى عزلته الإختيارية ابتداء كانت، في الوقت الذي كنا نتحدث فيه، ما تزال قائمة. وواصلنا الحديث عن موضوعات مختلفة، كالموسيقى مثلاً، ثم عدنا الى موضوع النشر. قلت له "إن النشر هو القاعدة، وعدم النشر هو الإستثناء، وإنني على قناعة أنني لو كنت متأكداً مائة بالمائة، لا تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة، بل مائة بالمائة، بأن ما أنوي كتابته الآن لن يقرأه أحد على الأطلاق، فلن أكتبه أبداً" ولم يعترض على ذلك، ثم، بينما كنا نستعد لتوديع بعضنا، كنا نناقش الترتيب الذي يجب أن ينشر فيه شعره، إذا قرر النشـر، هل تنشر القصائد الأقدم أولاً، أم يبدأ بنشر مجموعة تضم مختارات من مراحل مختلفة من حياته؟ وهكذا.

بوصفه شاعراً حقيقياً، فالبريكان يدرك جيداً أن الحرية هي أوكسجين الشعر. أو بعبارة أدق، هي أوكسجين أي عمل أبداعي رفيع المستوى كما هو الحال في سائر الفنون الجميلة. وقد ذهب في اعتزازه بحريته الى مدى وجد نفسه معه مغترباً داخل محيط ديكتاتوري شامل. وهذا واضح في قصيدته "عن الحر

كاظم

كاظم حسن سعيد

بالمناسبة الشاعر حيدر الكعبي من اقرب اصدقائي قبل اغترابه بامريكا

كاظم

كاظم حسن سعيد

من كتاب مذكرات الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد...

كاظم

كاظم حسن سعيد

محمود البريكان – نصوص – عبدالرزاق عبد الواحد

محمود عبد الوهاب كان مشروعاً لواحد من ألمع كتاب القصة القصيرة في العراق . لا أدري أي ظرف قاهر أجّل عطاء محمود كل هذا التأجيل .ومحمود عبد الوهاب من البصرة .. ومحمود البريكان من البصرة.. وبينهما صلة صداقة ، وصلة أدب حميمتان ، منذ أيام التلمذة حتى يومنا هذا .

روى لي محمود عبد الوهاب أنه يزور البريكان كل أسبوع .. والبريكان يعرف موعد هذه الزيارة . قال : أطرق الباب ، وأنتظر ..وأنا أعلم أنني في الطرقة الأولى لن أحظى بجواب .. فأطرق الباب ثانية .. وأنا أعلم أيضاً أن ابن محمود سيخرج إلي بعد الطرقة الثانية ، كما يحدث دائماً .. فيصبّح عليّ ، وأصبح عليه ،وأسأله إذا كان أبوه في البيت ، فيجيبني بالإيجاب .. وأنا أعلم الجواب ! . ثم يعود الغلام راكضاً ، وبعد انتظار مضنٍ ، يخرج لي محمود وهو يسوّي هيأته ، مغطياً فمه بيده ، معتذراً عن التأخر .. متأثراً لهذه المفاجأة ، مع علمه أني أزوره أسبوعياً في هذا الموعد بالضبط !. وندخل الدار معاً..وبعد جلسة عامرة ، يوصلني البريكان إلى باب الدار .. وبعد أن يصافحني مودعاً ، يسألني : لماذا لا تبقى على الغداء ؟!. ويضحك محمود عبد الوهاب .. ويطلّ عليّ وجه محمود البريكان من خلال الحديث .. بحيائه ، وترفُّعه ، وشديد إبائه . بكل تلك الدماثة في الخلق ، وكل ذلك التواضع . إنني أشكّ أن إنساناً – كائناً من يكون – يستطيع معرفة مدى تواضع محمود البريكان ، دون أن يستمع إليه ، أو يقرأه شاعراً ، أو يتعرّف عليه موسوعياً يصعب أن تدرك العين ضفته الثانية ! .. عندئذٍ ، يعرف مبلغ التواضع في حديث هذا الإنسان الجالس إليه ! . كان البريكان طالباً في كليـة الحقوق يوم تعرفت إليه وكنت أنا طالباً في دار المعلمين العالية .

أذكر مرة أن أستاذنا الدكتور محمد مهدي البصير – رحمه الله – سأل شعراء الصف ، وكانوا أكثر من ثلاثة ، إذا كان بينهم ، أو بين من يعرفون من الشباب من كتب الموشح.. فرفع الطالب الشاعر خضر عباس الفضل يده ، وهو من أهالي البصرة ، قائلاً : ” دكتور .. لي صديق شاعر من البصرة ، اسمه (البريكان ) .. كتب ما يشبه الموشح ” . أدركنا جميعاً ، وخاصة زميلنا الشاعر صالح جواد الطعمة ، المطب الذي ساق خضر نفسه إليه ! قال له البصير : ” طيّب يا خضر يا خوي .. اسمعنا ما قال صاحبك البصري هذا .” فشرع خضر يقرأ بطريقة ترنّمية .. وكانت في صوته غُنَّة ، وله قرار عميق :

عَدَمْ

يدبُّ بين الرِّممْ

كأنّهُ قد قُدَّ من هيكل صخرٍ أصَمْ

فقاطعه البصير مستخفاً : (مو شي يا خوي .. مو شي.إستريح )! .

يومها شعرت بانحياز كبير الوجع لمحمود البريكان!.. هذا الإنسان الزاهد في كل شيء إلا المعرفة .. المُعرض عن كل شيء إلا إنسانيته . ما أغوته ، لا شهرة ، ولا جاه ، ولا مال .. حتى الحب ، وحتى الزواج ، ما وجدا سبيلهما إليه إلا في وقت متأخر .. ثم سرعان ما عاد إلى وحدته من جديد .

يسألني الناس ، والأدباء بوجه خاص : ” إنك تتحدث كثيراً عن محمود البريكان ، وتفضله على جميع شعراء مرحلته ، ولم نقرأ له شيئاً .” ولا أجد أنا .. ولا يجد أصدقاء محمود ما يدافعون به عنه ، وعن زهده في النشر .. بل لقد جاوز الزهد حدّ التساؤل إن كان البريكان فعلاً مستمراً على الكتابة . ويوماً بعد يوم يُسقط محمود من أيدي أصدقائه كل وسائل الإحتجاج له والدفاع عن شاعريته ! . سيقول كعادته : لست بحاجة إلى دفاع . وأنا أعلم أنه زاهد حتى في أن يُدافَع عنه ، وأن تُقال فيه كلمة ، كائنة ما كانت .. إلا كلمة تجرح إنسانيته ، أو تخلّ بقيمه .. ولن تفلح كلمة كهذه – كائناً ما كان مصدرها – أن تصل إلى مثل محمود ! .

رغم أنّ البريكان لم يدّع شيئاً في يوم من الأيام ، ولم يطالب بشيء .. ولكن ، للأمانة ، وللتاريخ.. أثبت في هذه الذكريات قلق محمود هذا : قال لي يوماً ، وقد توفي بدر ، وتوفي حسين مردان .. وسافر بلند ، وانزوى أكرم الوتري .. قال :” يا عبد ا لرزا ق .. لم يبقَ لي من شهود سواك ورشيد ياسين ! ” . وكان يمكن أن يشهد للبريكان – لو أراد – كل ناقد ، وكل قارئ عربي .. وأن ينتشر على العالم كله ! .

لعلّ رشيداً أجدر ، وأولى بالشهادة لك يا محمود فهو أحكم مني ، وأعرف بك ! .

صغير الجسم ، نحيفه .. سميك النظارتين ، أجعد شعر الرأس.. لا يتكلم إلا واضعاً يده على فمه .. سابقاً كل خطاب يوجهه لأيّ من أصدقائه بكلمة” أخ ” .. أخ رشيد .. أخ بدر .. أخ عبد الرزاق .. !.

كان محمود من أغزر شعراء جيله إنتاجاً .. حتى لقد كانت غزارته موضع تندّر أصدقائه معه . وكان له وقار شيخ ، وجدّية رجل أعمال ناجح ! . قلّ أن رأيته يجاري أصدقاءه في مشاكساتهم ومداعباتهم ، أو في أهاجيهم التي كانوا كثيراً ما يطردون بها السأم .. وإذا فعل ، بدا وكأنه ارتكب خطيئة أو معصية ! . ولم أسمعه يوماً يرفع صوته ، لا هو ، ولا أكرم الوتري ! .

كان لقائي بمحمود البريكان -وما يزال – نادراً .. أولاً لأنه ملازم البصرة ، والزبير بالذات ، فلا يزور بغداد إلا لماماً .. ولا يوجد فيها إلا في مواسم الدرا سة أيام كان طالباً في كلية الحقوق .. وما تبدأ العطلة الربيعية أو العطلة الصيفية إلا ومحمود في البصرة في أول يوم من أيامها ! . وثانياً لأن محمود ، بطبيعته ، لا يميل كثيراً إلى الإختلاط . إنه منصرف لشعره ، وكتبه ، ومكتبته الموسيقية بالغة الثراء ! .

مرة زارني محمود في بغداد في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية ، وراح يحدّثني مرتعباً عن سقوط قذائف المدفعية الإيرانية على بيته ، وتهديمها جزءاً كبيراً من البيت .. وإذا بي أكتشف خلال الحديث أن محمود ما كان خائفاً على نفسه ، أو على زوجه وأولاده .. بل كان وجلاً حدّ الرعب على مكتبته التي ما كان يستطيع أن ينقلها ، أو أن يفعل لحمايتها شيئاً ! .

كنت في هيئة تحرير المجلات ، سكرتيراً لتحرير مجلة ” الأقلام ” يوم نُشرت قصيدتي ( هارب من متحف الآثار) في مجلة ” المثقف العربي ” ، وكان ذلك في أواسط السبعينات . بعد نشر قصيدتي بأسبوع واحد ، وصلت الى ” المثقف العربي ” قصيدة من محمود البريكان بعنوان ( تمثال م

محمود البريكان

ثمة مسألتان لا يمكن لحديث عن البريكان أن يتجاهلهما: موقفه من النشر ورؤيته للعالم. ربما كانت هناك علاقة متبادلة بين هاتين المسألتين، بل ربما أمكن النظر اليهما بوصفهما وجهين لعملة واحدة. ولكن حتى يتم أثبات ذلك، ولتيسير البحث، لا بد لنا من معالجتهما بشكل مستقل بوصفهما ميزتين بارزتين تسمان معالم تجربة البريكان الشعرية. هذه المقدمة مخصصة للمسألة الأولى.

لقد بقي البريكان يقود أضراباً فردياً عن النشر لعقود من الزمن. كان صمته الطويل قد انقطع مرتين أو ثلاثاً بنشر قصائد له في المثقف العربي والكلمة، وهو أمر يبدو أن الشاعر قد لمح له فيما بعد بوصفه تجاوزاً. وأذا اعتمدنا هذه الملاحظة، المشار اليها في هامش أضافه البريكان الى مجموعة قصائد له نشرت في مجلة الأقلام في التسعينات تحت عنوان مشترك هو عوالم متداخلة، فسيكون لدينا سبب للظن بأن بعض، أن لم يكن كل، القصائد التي ظهرت في المثقف العربي أو الكلمة أو كليهما، كان قد نشر دون موافقة الشاعر. أن نشر تلك القصائد يجب أن لا يقودنا الى الأعتقاد بأن الشاعر كان متذبذباً في موقفه من النشر.

أذا نظرنا الى الأمر من الخارج، فأن رفض النشر هذا قد يبرر تصوير البريكان على انه مجرد شخص زاهد، عاشق للعزلة، ناكر للذات. ومع أن هذا قد يكون صحيحاً، فنحن لا نمتلك الحق بافتراض قدرتنا على اختراق عالم الشاعر الداخلي، والتحدث بلسانه. لكن هذا المدخل الى البريكان يزداد أغراء حين نقتبس الشاعر نفسه في قصيدته المعنونة ""في الرياح التاريخية"، والمؤرخة في 1962:

"حين تلاشت جثث الأموات

واتضح المشهد

تكشفت فظاعة المأساة

عن إرثنا الأسود

ميراثنا المشؤوم، جوع القبور

عار ضحايانا

ميراثنا، كل عقاب العصور

عن كل ما كانا

أنا تخليت أمام الضباع

والوحش عن سهمي

لا مجد للمجد فخذ يا ضياع

حقيقتي واسمي"

القصيدة السابقة هي أعلان عن أستقالة تمت في إثر مأساة. إن لسان حال الشاعر يعلن انسحابه مما بدا أشبه بمشهد معركة خاسرة زخرت بـ "جثث الأموات" و"الضحايا". ولسنا نعرف على وجه التأكيد الي أية أحداث يحيلنا الشاعر، لكن القصيدة أجمالاً تأخذ شكل أعلان عن انسحاب، ربما كان إشارة البدء للصمت الطويل الذي سيأتي. الأمر كله يعتمد على ما أذا كانت هذه القصيدة هي بالفعل التمهيد لانقطاع الشاعر عن النشر طوال عقود من الزمن. إذا كان هذا هو الأمر، فإن رفض الشاعر للنشر يمكن أن يفسر بوصفه احتجاجاً سياسياً، أو بعبارة أدق، يأساً سياسياً.

ربما كان من المفيد أن أضمن هنا شهادتي الشخصية للطريقة التي أجاب بها البريكان عن سؤالي حول الأسباب التي دعته الى رفض نشر أعماله. كان هذا في عام 1990، في مقهى بالعشار، في البصرة. كان معنا أصدقاء آخرون، ويمكنهم أن يدعموا، أو يعترضوا، أو يضيفوا الى هذه الشهادة. وغني عن القول أنني هنا أعتمد كلياً على ذاكرتي، وأن من المستحيل استعادة الحوار الذي دار بيننا حرفياً. ومما له أهميته أن نأخذ في الحساب أنه لم تكن هناك وسيلة لمعرفة الى أي حد كان البريكان منفتحاً معي في أجابته. وباختصار، فالبريكان لم يجب عن السؤال أجابة واضحة وضوحاً كافياً. وانما افترض أن تلك الأسباب هي من الوضوح بحيث لا نحتاج الى البحث عنها. قلت له إنه لا بد قد سمع السؤال مرات عديدة، من أناس عديدين، وأنه لا بد قد أجاب عليه مرات عديدة، وسألته إذا لم يكن لديه مانع من الأجابة عليه مرة أخرى. فقال ما معناه "أحقاً؟ ألا ترى ما يجري؟ لم لا تنشر أنت أذن؟" حاولت أن أذكره بأن أمره مختلف، فهو شاعر متميز، معروف، ومن جيل أسبق، وأنه سيفتقد أن لم ينشر، والى آخره، ولكنه قاطعني قائلاً "أعرف، ولكنك تكتب منذ، لنقل، عشرين سنة، فلم لا تنشر؟" فأجبت بأنني ربما كانت لي أسبابي، ولكن ما رغبت فيه هو معرفة أسبابه هو. فتحدث عن ظاهرة المحاكاة الواسعة الإنتشار حيث تستنسخ التجربة مراراً حتى تفقد جدتها وتقتل. مع ذلك ، أود أن أسجل هنا انطباعي الشخصي وهو أن البريكان ربما كان يتحاشى النقاط الأشد حساسية في الموضوع بدافع الحذر. فالأسباب ذاتها التي دفعته الى عزلته الإختيارية ابتداء كانت، في الوقت الذي كنا نتحدث فيه، ما تزال قائمة. وواصلنا الحديث عن موضوعات مختلفة، كالموسيقى مثلاً، ثم عدنا الى موضوع النشر. قلت له "إن النشر هو القاعدة، وعدم النشر هو الإستثناء، وإنني على قناعة أنني لو كنت متأكداً مائة بالمائة، لا تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة، بل مائة بالمائة، بأن ما أنوي كتابته الآن لن يقرأه أحد على الأطلاق، فلن أكتبه أبداً" ولم يعترض على ذلك، ثم، بينما كنا نستعد لتوديع بعضنا، كنا نناقش الترتيب الذي يجب أن ينشر فيه شعره، إذا قرر النشـر، هل تنشر القصائد الأقدم أولاً، أم يبدأ بنشر مجموعة تضم مختارات من مراحل مختلفة من حياته؟ وهكذا.

بوصفه شاعراً حقيقياً، فالبريكان يدرك جيداً أن الحرية هي أوكسجين الشعر. أو بعبارة أدق، هي أوكسجين أي عمل أبداعي رفيع المستوى كما هو الحال في سائر الفنون الجميلة. وقد ذهب في اعتزازه بحريته الى مدى وجد نفسه معه مغترباً داخل محيط ديكتاتوري شامل. وهذا واضح في قصيدته "عن الحر

كاظم

كاظم حسن سعيد

بالمناسبة الشاعر حيدر الكعبي من اقرب اصدقائي قبل اغترابه بامريكا

كاظم

كاظم حسن سعيد

من كتاب مذكرات الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد...

كاظم

كاظم حسن سعيد

محمود البريكان – نصوص – عبدالرزاق عبد الواحد

محمود عبد الوهاب كان مشروعاً لواحد من ألمع كتاب القصة القصيرة في العراق . لا أدري أي ظرف قاهر أجّل عطاء محمود كل هذا التأجيل .ومحمود عبد الوهاب من البصرة .. ومحمود البريكان من البصرة.. وبينهما صلة صداقة ، وصلة أدب حميمتان ، منذ أيام التلمذة حتى يومنا هذا .

روى لي محمود عبد الوهاب أنه يزور البريكان كل أسبوع .. والبريكان يعرف موعد هذه الزيارة . قال : أطرق الباب ، وأنتظر ..وأنا أعلم أنني في الطرقة الأولى لن أحظى بجواب .. فأطرق الباب ثانية .. وأنا أعلم أيضاً أن ابن محمود سيخرج إلي بعد الطرقة الثانية ، كما يحدث دائماً .. فيصبّح عليّ ، وأصبح عليه ،وأسأله إذا كان أبوه في البيت ، فيجيبني بالإيجاب .. وأنا أعلم الجواب ! . ثم يعود الغلام راكضاً ، وبعد انتظار مضنٍ ، يخرج لي محمود وهو يسوّي هيأته ، مغطياً فمه بيده ، معتذراً عن التأخر .. متأثراً لهذه المفاجأة ، مع علمه أني أزوره أسبوعياً في هذا الموعد بالضبط !. وندخل الدار معاً..وبعد جلسة عامرة ، يوصلني البريكان إلى باب الدار .. وبعد أن يصافحني مودعاً ، يسألني : لماذا لا تبقى على الغداء ؟!. ويضحك محمود عبد الوهاب .. ويطلّ عليّ وجه محمود البريكان من خلال الحديث .. بحيائه ، وترفُّعه ، وشديد إبائه . بكل تلك الدماثة في الخلق ، وكل ذلك التواضع . إنني أشكّ أن إنساناً – كائناً من يكون – يستطيع معرفة مدى تواضع محمود البريكان ، دون أن يستمع إليه ، أو يقرأه شاعراً ، أو يتعرّف عليه موسوعياً يصعب أن تدرك العين ضفته الثانية ! .. عندئذٍ ، يعرف مبلغ التواضع في حديث هذا الإنسان الجالس إليه ! . كان البريكان طالباً في كليـة الحقوق يوم تعرفت إليه وكنت أنا طالباً في دار المعلمين العالية .

أذكر مرة أن أستاذنا الدكتور محمد مهدي البصير – رحمه الله – سأل شعراء الصف ، وكانوا أكثر من ثلاثة ، إذا كان بينهم ، أو بين من يعرفون من الشباب من كتب الموشح.. فرفع الطالب الشاعر خضر عباس الفضل يده ، وهو من أهالي البصرة ، قائلاً : ” دكتور .. لي صديق شاعر من البصرة ، اسمه (البريكان ) .. كتب ما يشبه الموشح ” . أدركنا جميعاً ، وخاصة زميلنا الشاعر صالح جواد الطعمة ، المطب الذي ساق خضر نفسه إليه ! قال له البصير : ” طيّب يا خضر يا خوي .. اسمعنا ما قال صاحبك البصري هذا .” فشرع خضر يقرأ بطريقة ترنّمية .. وكانت في صوته غُنَّة ، وله قرار عميق :

عَدَمْ

يدبُّ بين الرِّممْ

كأنّهُ قد قُدَّ من هيكل صخرٍ أصَمْ

فقاطعه البصير مستخفاً : (مو شي يا خوي .. مو شي.إستريح )! .

يومها شعرت بانحياز كبير الوجع لمحمود البريكان!.. هذا الإنسان الزاهد في كل شيء إلا المعرفة .. المُعرض عن كل شيء إلا إنسانيته . ما أغوته ، لا شهرة ، ولا جاه ، ولا مال .. حتى الحب ، وحتى الزواج ، ما وجدا سبيلهما إليه إلا في وقت متأخر .. ثم سرعان ما عاد إلى وحدته من جديد .

يسألني الناس ، والأدباء بوجه خاص : ” إنك تتحدث كثيراً عن محمود البريكان ، وتفضله على جميع شعراء مرحلته ، ولم نقرأ له شيئاً .” ولا أجد أنا .. ولا يجد أصدقاء محمود ما يدافعون به عنه ، وعن زهده في النشر .. بل لقد جاوز الزهد حدّ التساؤل إن كان البريكان فعلاً مستمراً على الكتابة . ويوماً بعد يوم يُسقط محمود من أيدي أصدقائه كل وسائل الإحتجاج له والدفاع عن شاعريته ! . سيقول كعادته : لست بحاجة إلى دفاع . وأنا أعلم أنه زاهد حتى في أن يُدافَع عنه ، وأن تُقال فيه كلمة ، كائنة ما كانت .. إلا كلمة تجرح إنسانيته ، أو تخلّ بقيمه .. ولن تفلح كلمة كهذه – كائناً ما كان مصدرها – أن تصل إلى مثل محمود ! .

رغم أنّ البريكان لم يدّع شيئاً في يوم من الأيام ، ولم يطالب بشيء .. ولكن ، للأمانة ، وللتاريخ.. أثبت في هذه الذكريات قلق محمود هذا : قال لي يوماً ، وقد توفي بدر ، وتوفي حسين مردان .. وسافر بلند ، وانزوى أكرم الوتري .. قال :” يا عبد ا لرزا ق .. لم يبقَ لي من شهود سواك ورشيد ياسين ! ” . وكان يمكن أن يشهد للبريكان – لو أراد – كل ناقد ، وكل قارئ عربي .. وأن ينتشر على العالم كله ! .

لعلّ رشيداً أجدر ، وأولى بالشهادة لك يا محمود فهو أحكم مني ، وأعرف بك ! .

صغير الجسم ، نحيفه .. سميك النظارتين ، أجعد شعر الرأس.. لا يتكلم إلا واضعاً يده على فمه .. سابقاً كل خطاب يوجهه لأيّ من أصدقائه بكلمة” أخ ” .. أخ رشيد .. أخ بدر .. أخ عبد الرزاق .. !.

كان محمود من أغزر شعراء جيله إنتاجاً .. حتى لقد كانت غزارته موضع تندّر أصدقائه معه . وكان له وقار شيخ ، وجدّية رجل أعمال ناجح ! . قلّ أن رأيته يجاري أصدقاءه في مشاكساتهم ومداعباتهم ، أو في أهاجيهم التي كانوا كثيراً ما يطردون بها السأم .. وإذا فعل ، بدا وكأنه ارتكب خطيئة أو معصية ! . ولم أسمعه يوماً يرفع صوته ، لا هو ، ولا أكرم الوتري ! .

كان لقائي بمحمود البريكان -وما يزال – نادراً .. أولاً لأنه ملازم البصرة ، والزبير بالذات ، فلا يزور بغداد إلا لماماً .. ولا يوجد فيها إلا في مواسم الدرا سة أيام كان طالباً في كلية الحقوق .. وما تبدأ العطلة الربيعية أو العطلة الصيفية إلا ومحمود في البصرة في أول يوم من أيامها ! . وثانياً لأن محمود ، بطبيعته ، لا يميل كثيراً إلى الإختلاط . إنه منصرف لشعره ، وكتبه ، ومكتبته الموسيقية بالغة الثراء ! .

مرة زارني محمود في بغداد في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية ، وراح يحدّثني مرتعباً عن سقوط قذائف المدفعية الإيرانية على بيته ، وتهديمها جزءاً كبيراً من البيت .. وإذا بي أكتشف خلال الحديث أن محمود ما كان خائفاً على نفسه ، أو على زوجه وأولاده .. بل كان وجلاً حدّ الرعب على مكتبته التي ما كان يستطيع أن ينقلها ، أو أن يفعل لحمايتها شيئاً ! .

كنت في هيئة تحرير المجلات ، سكرتيراً لتحرير مجلة ” الأقلام ” يوم نُشرت قصيدتي ( هارب من متحف الآثار) في مجلة ” المثقف العربي ” ، وكان ذلك في أواسط السبعينات . بعد نشر قصيدتي بأسبوع واحد ، وصلت الى ” المثقف العربي ” قصيدة من محمود البريكان بعنوان ( تمثال م