تمّت ولادة مقهى المصرف في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، بعرصة كانت تسمى "الشريفة" بين فندق المامونية و فندق الشمس ، في مكان الحديقة الحالية "للا حسناء" ، قرب مسجد الكتبية .

ـ عرصة الشريفة كانت تملكها سيدة من عائلة محمد الخامس ، زوجها م. مصطفى .

ـ سميت مقهى المصرف هكذا نظرا لوجود ساقية ( مصرف) بالمكان .. هذه الساقية كانت تمررقراقة أيضا جوار الكتبية .

ـ أغلب روادها كانوا يفترشون الحصير و أمامهم مجامر الفحم و صينيات الشاي و القهوة .. على إيقاع أغاني الرواد أمثال أم كلثوم و فريد الأطرش و الحسين السلاوي ... الى غير ذلك من " الدياسك" الصادرة من آلة تشحن بتدويرها يدويا ، تسمى " طورنيديسك "

ـ كان يديره في مولاي عبد المالك ، والنادلين الفراجي و المخ ، و عبد السلام لوديي ...

ـ

كان آخر مدير له، في أواخر الستينات من القرن العشرين، قبل غلقه هو السيد عمر الرّميلي.

عن : " نيوز مراكش " باختصار .

......................

الموضوع مقتبس من " نيوز مراكش

حمد بلحاج آية وارهام

إنها أماكن في مراكش الحمراء بهجة الدنيا، ومسرّة الكون. منها ما هو مكرس للفن السابع وتشكيل المخيال، 3وما هو منذور للمتعة الروحية، وفتح الأذن لترى عوالم الغناء الأجمل الأنقى. فمن النوع الأول قاعات سينمائية تسمّى بأسماء تثير فيك شهوة الركض إلى آفاق التخييل بلذة الجنون, وجنون المعرفة، كسينما (غزالة) التي كنّا نهرب إليها، كلما سنحت لنا الفرصة، من الكتاب، فنلجها بمبلغ لا يتعدى عشرين سنتيما، لنقرأ في شاشتها ما لم نقرأه في الألواح، ولن نقرأه. وسينما (الزهرة)، و(إيدن = القنارية)، و (الفتح)، و(الأطلس)، و(موريطانيا)، و(الريحان). فأين هذه الأماكن الآن التي كانت فضاءات لتجديد الوجود، وبناء الذاكرة والمخيلة والوجدان، وإسعاف الروح على الشفاء من جراحات العادة، وعلى الخروج من كهوف الثوابت التي لا يتنفس فيها إلا غبار الموتى؟! ومن النوع الثاني : عينُ “العباسية” التي كانت تعتبر بمثابة زمزم مراكش، حتى قيل عنها: “أتَايْ بَالْمَا تْلْعْبَاسيَّة أُلِقَامَة تْحرِيلّي ما يْخَلّي الهَمّْ إوَلِّي”، ومقهى المصرف الذي كان فردوس مراكش والمراكشيين. فما قصة هذا الفردوس؟ وما مآله اليوم؟

فردوس اسمه مقهى المصرف:

2-1- ولادته:

تمّت ولادة مقهى المصرف في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، وذلك لدواع اقتصادية أولا، وترفيهية ثانيا. ففي هذه الفترة نشأ في ساحة سيدي ميمون المقابلة لضريح مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين سوق لبيع الخضر والفواكه “قاعة الخضرا” التي يأتي بها الفلاحون من الحقول والبساتين المجاورة لمراكش، أو البعيدة عنها، فانتعشت الحركة في هذه السوق، وكثر الإقبال عليها من البائعين والمشترين، فدعت الحاجة إلى تأسيس مقهى يرتاح فيه رواد السوق هاته، ويجدون فيه ما يحقق رغباتهم من الشراب والطعام والراحة، فكان أن تحقق ذلك في مكان بالقرب من السوق يُسمّى عرصة الشريفة.

2-2- تسميته:

والشريفة التي أضيفت إليها العرصة هي إحدى قريبات الملك المغفور له محمد الخامس، وزوجها هو مولاي مصطفى. وتقع العرصة المذكورة بجانب جامع الكتبية، في الطريق المؤدية إلى فندق المامونية، وباب الجديد. وهي ذات أشجار متنوعة وخضرة مبهجة، يأتي إليها الماء عبر ساقية منحدرة من حدائق أكدال، وتـمرُّ عبر باب الشريعة

باب الرُّب(، وحي سيدي ميمون، مجتازة العرصة المشار إليها في شكل مصارف ثلاثة: واحد عن يمينها المحاذي للكتبية، والثاني عن يسارها الملاصق للمكان الذي بنيَ فيه فندق الشمس اليوم، والثالث يخترقها، وتجتمع هذه المصارف في حدود العرصة، لتعود ساقية كما كانت من قبل؛ ولتتجه إلى باب دكالة، وعرصة إبراهيم أو بْراهيم. وكان الناس من الأحياء المجاورة كسيدي ميمون وعرصة موسى يأتون إلى المصرفين الجانبيين لغسل الصوف والثياب.

باب الرُّب(، وحي سيدي ميمون، مجتازة العرصة المشار إليها في شكل مصارف ثلاثة: واحد عن يمينها المحاذي للكتبية، والثاني عن يسارها الملاصق للمكان الذي بنيَ فيه فندق الشمس اليوم، والثالث يخترقها، وتجتمع هذه المصارف في حدود العرصة، لتعود ساقية كما كانت من قبل؛ ولتتجه إلى باب دكالة، وعرصة إبراهيم أو بْراهيم. وكان الناس من الأحياء المجاورة كسيدي ميمون وعرصة موسى يأتون إلى المصرفين الجانبيين لغسل الصوف والثياب.

لقد كانت العرصة جنة بمعنى الكلمة، يجاورها مسجد الكتبية، ودكاكين لبيع الفحم والخشب، ومرائب لإصلاح السيارات، وجميع هذه الدكاكين والمرائب بادت، وساد في محلها فندق الشمس، كما سادت في البقعة المحاذية لها بناية الخزانة البلدية. وبالقرب من كل هذا “دار البارود” التي صارت تسمّى “ثانوية ابن يوسف للتعليم الأصيل”. فلقد انتقل إليها الطلبة الذين كانوا في جامعة ابن يوسف بدلا من المساجد، وكان الآفاقيّون منهم يبيتون في داخلية خاصة بدار الباشا في الرميلة، وفي جناح من هذه الداخلية كانت خزانة ابن يوسف، وكان القيم عليها الوطني الغيور الأديب العلامة المؤرخ الأستاذ المرحوم الصديق بلعربي أحد الرجالات الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، قبل أن تنتقل إلى مقرها الجديد في دار الثقافة بالداوديات.

فالتسمية إذن هي وليدة الماء، فيها دلالة على الحياة والنشوة والمرح، وعلى البهجة التي يثيرها الماء في النفوس، وبخاصة حينما يكركر في المصرف وكأنه لجينُ يرقص بأصابع الخيال.

2-3- فضاؤه:

في عرصة الشريفة إذن تأسس مقهى المصرف، وكان فضاؤه متعة للعين والأذن والنفس، فهو على شكل عريشة أو خميلة من القصب مهندسة برؤية شاعرية على امتداد من الخضرة دائم، تسمى في اللغة المحلية بـ)الماموني(، تسع المآت من الرواد، وكان الأثاث فيها من كراسي وطاولات القصب، والحُصر، ومن دكّة عريضة طويلة للمجامير وأواني القهوة والشاي والكؤوس )الشبّارية( أي التي طولها بطول الشّبر، ومن الزّيزوات

عُلب أسطوانية تقليدية لغلي الشاي(. فالشاي الذي يصنع فيها له نكهة خاصة، ولا يعادله شاي في الدنيا. فمن لم يشرب كأسا خوخيا من الزيزوة لن يعرف المسرّات السرية للحياة، هكذا يقول المراكشيون، والحق ما قاله أهل البهجة في هذا المجال، فكأس في فردوس كهذا تجعلك تتأمل الوجودَ في مرآة ذاتك بعين المعنى المختلف، وتتبع ضوء اللانهائي على أحصنة الغنـاء المعتّـق تعتّق الخندريس في الكروم السماوية.

عُلب أسطوانية تقليدية لغلي الشاي(. فالشاي الذي يصنع فيها له نكهة خاصة، ولا يعادله شاي في الدنيا. فمن لم يشرب كأسا خوخيا من الزيزوة لن يعرف المسرّات السرية للحياة، هكذا يقول المراكشيون، والحق ما قاله أهل البهجة في هذا المجال، فكأس في فردوس كهذا تجعلك تتأمل الوجودَ في مرآة ذاتك بعين المعنى المختلف، وتتبع ضوء اللانهائي على أحصنة الغنـاء المعتّـق تعتّق الخندريس في الكروم السماوية.

2-4- مسيّروه:

أشرف على هذا المرفق الحيوي في مراكش إبّان نشأته مدير اسمه مولاي عبد المالك، وتداول خدمة الزبائن فيه ندُل كُثر، من بينهم السيد فراجي، وآخر يلقب بـ “المخ”، والسيد عبد السلام لُوديّي وهو ابن حي سيدي ميمون. وكان آخر مدير له، في أواخر الستينات من القرن العشرين، قبل غلقه هو السيد عمر الرّميلي.

2-5- رواده:

وكان رواده على ثلاثة أصناف:

صنف الحرفيين وأمنائهم على اختلاف مشاربهم، وكذلك التجار بدرجاتهم المختلفة.

صنف المثقفين والأدباء، وشُداة العلم والأدب والفن في المدينة.

صنف الواردين على مراكش من المدن الأخرى لأغراض شتّى.

وكل صنف كانت له طقوسه الخاصة واستيهاماته الفريدة. لكن القاسم المشترك الذي كان يجمعهم هو فتنة الطرب، وغواية الاستماع إلى الأغاني الشرقية الفذة التي لا سبيل إلى التمتع بها إلا في هذا الفضاء الموغل في الشاعرية. فهو وحده الذي كان يوفر خمرةَ الإصغاء العالي إلى أغاني محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وفريد الأطرش، واسمهان، وعبد الحليم حافظ، ومحمد الجاموسي، والشيخ العنقاء، وغيرهم من أساطين الغناء العربي الذابح بروعته، والآسر بجماله وسموه.

إنه فردوس الأناقة والنظام، يرتب مديره أوقات الاستماع لروائع الفنانين المذكورين، فهناك وقت لمحمد عبد الوهاب مثلا، وثان لأم كلثوم، وثالث لفريد الأطرش… وهكذا. ومن ثمة كان الزبناء يعرفون الساعة التي سيتشرفون فيها بالاستماع إلى الفنان الذي يعشقونه. وكانت الأسطوانات أو كما يسميها المراكشيون: “الدّياسك = الطباصَلْ تْلْغْنَا” كبيرة من نوع 78 لفّة، والآلة التي تدور فيها لها ذراع تُشحَنُ بها عن طريق التّدوير، وفيها مكبّرُ صوتِ بارز، وكلب على سطحها يستمع إلى المكبّر، وزيادة على مكبر الصوت هذا هناك مكبّر آخر معلق على شجرة أبنوس، يوصل الصوت صافيا إلى الجميع، وفي أطراف العرصة كلها.

وحين يحين أوان الإغلاق ترى المدير يتصرف بحكمة ولباقة، حيث يضع في الآلة أغنية “ليلة الوداع”، فيفهم الرواد الإشارة وينصرفون دونما سخط أو تضجّر، متلمّظين لحظات المتعة التي قضوها هناك وكأنهم في حالة شعرية تتكثف فيها إيقاعات ثرية عظيمة بحجم التاريخ الجمالي للحياة.

وهذا هو أعز ما يطلب في فردوس المصرف.

2-6- أعلام استجمّوا فيه:

فهو فسحة المرح والفرح في مدينة مراكش، ونادي عافيتها، فيه يستعيد الوجدان ألقه وشموخه، والذاكرة بهاءها وصحوتها، والمخيال محلوماته، وبذلك استحق أن يسمى مجمع ذكاء المدينة، إليه كانت تحجّ نُخبها العلمية والفكرية والإبداعية والفنية والفكاهية، لتنقش في جدار الزمن معاني الوجود الأصفى والأحلى، وتصقل مرآة الذات مما علاها من صدإ الهموم المعيشية، وغبار الإكراهات والانجراحات ولذلك تجد في هذا النادي – الجامع بين الخضرة، والماء، والسّحَنِ المضيئة، والتأنّق الملفت، والطرب المسكرُ – فردوسا لا منه أبدع ولا ألذ. تخال رواده ببرانسهم، وجلابيبهم، وحنديراتهم، وعمائمهم، وقلانسهم، وأحذيتهم الصفراء والبيضاء، ولحاهم المختلفة الأشكال، أبطال أساطير، خرجوا من قباب المرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين ليعانقوا حفدة حفدتهم في هذا الفضاء بأبهة التاريخ، وعطر الصيرورة، وينسجوا معهم زمنا آخر منشدا إلى وردة المستحيل، ولألأة الآتي.

تقرأ الوجوه، وتسجّلُ في الذاكرة ملامح رواد هذا المقهى، ثم تمضي. ولكن سحن بعضهم تظلّ تحاصرك، وأنت في البعيد الأبعد. هل أنت الذي اخترتها في لحظة مكر الذاكرة؟ أم أنها هي التي مكرت بك، وسكنتك دون أن تدري، كما يسكن العطر الوردة، والماء السحابة؟!. على أي فإن شخصية الحاج الملقب بـ(الشّوا) لا يمكن أن تفارق مخيلتك، فهي كالأمكنة التي تصاحبك ولا تعود منها. إنها شخصية المراكشي المجبول من طين الفكاهة والتنكيت والأظروفة الحكيمة، على لسانه تجري هذه الأمور كما يجري الدم في العروق، والماء في المصرف. لو حطت على قلبك وكاهلك هموم الدنيا ومصائبها لمحاها بنكاته وأفكوهاته، وأنبت مكانها زهرا اسمه التفاؤل، ولا بأس إذا هو رجّك بما يعرف عند المراكشيين بـ “لقوافي تلهدرة”، فهي بلسم يشفي، ومرهم يمسح الندوب.

وإلى جانب (الشوا) تحضرك شخصيات مراكشية أخرى، لا ضريب لها في أصقاع الأرض، كشخصية السيد إبراهيم الكَمَانْ أبرع رجل في المستلحمات والدقة المراكشية وصنع الطنجية، وشيخ أصحاب الأنوف المنحرفة

كناية عن ميولهم إلى الغلمان(. وشخصية الحاج عمر الصّروف ذاكرة التراث الشعبي المراكشي وضابط إيقاعات الدقة، ونظرائـه في نفس الـمجال: الحاج بابا، والحاج باصّاليحْ، والحاج بحير، والحاج عبد السلام مستور الفنان القدير في النقش على الجبص وطنيا وعربيا، فقد أبدع في بناء السّتينية التي جند لها التهامي الكلاوي كل ما في مكنته من جاه، وكذلك في ضريح محمد الخامس، وفي قصور أخرى بالمغرب ودول الخليج العربي. ونظرا لما له من شخصية مرحة متغلغلة في الوجدان الحرفي والشعبي كان زملاؤه يناكدُونه ليروا ردّات فعله العفوية، فليلقبونه بـ “شرّ الخلق”، فلا يكون منه إلا أن ينزع عمامته، ويطوح بها في الهواء صائحا: بل “سرّ الخلق، يا أولاد الفاعلة، واسألوا سيدي عبد العظيم إن كانت عقولكم في ليل الرماد”. والسيد عبد العظيم هذا رجل هرقلي البدن، بهي الطلعة، أنيق المظهر إلى حد الفتنة، صوفي هائم في الملكوت، يغشى المحافل والمجالس والأسواق، وكأنه ضوء لا تكتمل طقوسها إلا به، تخال السّبحة المتدلية من عنقه تتكلم كل حبة من حباتها لغة كونية خاصة منتظمة مع إيقاعات صولجانه المفضّض.

كناية عن ميولهم إلى الغلمان(. وشخصية الحاج عمر الصّروف ذاكرة التراث الشعبي المراكشي وضابط إيقاعات الدقة، ونظرائـه في نفس الـمجال: الحاج بابا، والحاج باصّاليحْ، والحاج بحير، والحاج عبد السلام مستور الفنان القدير في النقش على الجبص وطنيا وعربيا، فقد أبدع في بناء السّتينية التي جند لها التهامي الكلاوي كل ما في مكنته من جاه، وكذلك في ضريح محمد الخامس، وفي قصور أخرى بالمغرب ودول الخليج العربي. ونظرا لما له من شخصية مرحة متغلغلة في الوجدان الحرفي والشعبي كان زملاؤه يناكدُونه ليروا ردّات فعله العفوية، فليلقبونه بـ “شرّ الخلق”، فلا يكون منه إلا أن ينزع عمامته، ويطوح بها في الهواء صائحا: بل “سرّ الخلق، يا أولاد الفاعلة، واسألوا سيدي عبد العظيم إن كانت عقولكم في ليل الرماد”. والسيد عبد العظيم هذا رجل هرقلي البدن، بهي الطلعة، أنيق المظهر إلى حد الفتنة، صوفي هائم في الملكوت، يغشى المحافل والمجالس والأسواق، وكأنه ضوء لا تكتمل طقوسها إلا به، تخال السّبحة المتدلية من عنقه تتكلم كل حبة من حباتها لغة كونية خاصة منتظمة مع إيقاعات صولجانه المفضّض.

فهؤلاء؛ ومعهم غيرهم من مختلف أحياء مراكش؛ كانوا ريحانة هذا المقهى، وفاكهته ونُقُله وخمرته اللامادّية، وبخاصة حين يتناسجون مع أعلام آخرين في العلم والأدب والثقافة والفن، من قبيل الفقيه العلامة عبد القادر مسُّو، والشاعر أبي بكر الجرموني الذي حقق ديوانه ونشره الأستاذ الباحث الحاج أحمد متفكر، وشاعر الحمراء الذي كان طائرا خارجا عن المألوف، فهو يحبّ التجدد، ولا يتحمل الاقتصار على مكان واحد. فحين يخرج من سكناه في روض الزيتون بدرب ابن عمران

أندلسي استقر بمراكش بعدما طرد من وطنه في الضفة الأخرى(، يذهب إلى مقهى ومطعم الرحموني الواقع أمام سينما مبروكة فيجلس ساعة أو ساعتين مع ثلة من الأدباء، ثم يعرج على )بار أمريكان(؛ الموجود في بناية الورزازي التي كانت مواجهة لحديقة عرصة البيلك، والتي حلَّ محلها الآن )نادي حوض البحر الأبيض المتوسط(؛ ليتناغم مع روحه ما شاءت له النشوة والصحبة، وبعد ذلك يدلف إلى مقهى المصرف ليتناقر ويتفاكه مع أقرانه وزملائه، ويغمرهم بما يأتيه عفو الخاطر، وليستغور طواياهم.

أندلسي استقر بمراكش بعدما طرد من وطنه في الضفة الأخرى(، يذهب إلى مقهى ومطعم الرحموني الواقع أمام سينما مبروكة فيجلس ساعة أو ساعتين مع ثلة من الأدباء، ثم يعرج على )بار أمريكان(؛ الموجود في بناية الورزازي التي كانت مواجهة لحديقة عرصة البيلك، والتي حلَّ محلها الآن )نادي حوض البحر الأبيض المتوسط(؛ ليتناغم مع روحه ما شاءت له النشوة والصحبة، وبعد ذلك يدلف إلى مقهى المصرف ليتناقر ويتفاكه مع أقرانه وزملائه، ويغمرهم بما يأتيه عفو الخاطر، وليستغور طواياهم.

وعلى مثل هذا الطقس الباذخ البهيج كان يتقاطر فراشُ الفن بشغف ووله، نذكر منه: الفنان إبراهيم العلمي، والكاتب والممثل والمخرج الأسطع الأستاذ محمد حسن الجندي، وقيدوم الممثلين الأستاذ عبد الجبار الوزير، وأسدِ المقاومة حمّان الفطواكي )واسمه الحقيقي هو محمد بن إبراهيم كشاعر الحمراء(. إذ في هذا المكان؛ الذي كانت سلطات الحماية تظنه مرتعا للهو، ولعب الورق، وتخدير العقل بغلايين الكِيف الشعبية

السّباسة(، وأغاني الشرق الحالمة؛ كان عقل المقاومة يكتب كِتاب الحرية بلغة خاصة

السّباسة(، وأغاني الشرق الحالمة؛ كان عقل المقاومة يكتب كِتاب الحرية بلغة خاصة

الغُوسْ( لا يفهمها المستعمر، ولا جواسيسه، لأنها لغة الحسّ المغربي الأبي، وجذوةُ وعيه المعافى.

الغُوسْ( لا يفهمها المستعمر، ولا جواسيسه، لأنها لغة الحسّ المغربي الأبي، وجذوةُ وعيه المعافى.

2-7- مقاهٍ اختلست خُطاه:

لقد أدّى تهافت المراكشيين على فردوسهم هذا؛ خاصة في الجُمع والأعياد والمناسبات الوطنية؛ إلى تفكير بعضهم في اختلاس خُطاه والسير على نهجه في إشاعة الغناء الشرقي في الأوساط المراكشية، فأنشأ مقاهي تشبه في توفير أسطوانات الغناء التي هي مهوى الأفئدة والأسماع، وليس في الفضاء والرونق. فكان أن تأسس لهذا الغرض؛ في حي ضبشي؛ بفندق العجل المجاور لدكان السيد إبراهيم الكَمان مقهى، وآخر في نفس الحي؛ مقابل لفندق الوريكي، يُسمّى مقهى الفيلالي، وثالث بحي المواسين على يد )الشّْوَا( المذكور، ورابع بحي باب دكالة يعرف بـ )مقهى المدني(. ولكن هذه المقاهي كلها ظلّت نكرة في صفحة الزمن المراكشي، وبقي مقهى المصرف علما في رأسه نورٌ، وعلامة من علامات الزمن الجميل مثله مثل مئذنةالكتبية. أدرك الذين ذكرناهم شمسه وهي تملأ الروح أنسا وعنفوانا، وأدركناها ونحن صبيان وهي تسحبُ أذيالها الأرجوانية على أطراف النخيل ولازَوْرَدِ الأفق البعيد. فقد كنّا نزرع شغبنَا الطفولي في ملعب كرة القدم بباب الجديد، وحين تشحب طاقاتنا، وتتأوّهُ عضلاتنا، نؤوب إلى حديقة فندق المامونية المشهور لنقطف منها – ما شاءت شيطنة الصّبينَة- البرتقالَ السعيد اللذيذ بأكف الحذر والخوف من الحارس الذي كنّا نتصور عصاه ثعبانا لهَبيّا يبتلع فمه الرؤوس والأقدام، ويتلوّى على الصدور والظهور، وحين ننجو منه في حالة لهاثٍ فظيع تتصدّعُ معه الأضلاع ندلفُ إلى المصرف الجاري بجانب المقهى من جهة الكتبية، فندلّي سيقاننا فيه، حيث تظهر وكأنها القصب النابتُ بسيفيه )=ضفتيه(، ثم نشرعُ في تقشير البرتقال، واختلاس النظر إلى الكائنات الجالسة في المقهى والتندّر عليها بكل ما تستطيع المخيّلة التندّر به، فتارة تقول: هذا منحرف الأنف، وذاك كيّاف

مدمن على تدخين عشبة الكيف في غليون شعبي يسمى السّبْسي(، وتارة نتبارى في حفظ الأغاني التي يُطعمنا بها البوق الرابضُ بين أغصان شجرة الأبنوس. غير أننا في كل الحالات لا نجرؤ على الدخول إلى المقهى تحت أية ذريعة من الذرائع لهلعنا أولا، ولعلمنا ثانيا بأن فيه أناسا من فصيلة منحرفي الأنوف الذين يطبعون الدّلاحَ

مدمن على تدخين عشبة الكيف في غليون شعبي يسمى السّبْسي(، وتارة نتبارى في حفظ الأغاني التي يُطعمنا بها البوق الرابضُ بين أغصان شجرة الأبنوس. غير أننا في كل الحالات لا نجرؤ على الدخول إلى المقهى تحت أية ذريعة من الذرائع لهلعنا أولا، ولعلمنا ثانيا بأن فيه أناسا من فصيلة منحرفي الأنوف الذين يطبعون الدّلاحَ

يغتصبون الأطفال(، وانتقاما منهم، وتشهيرا بهم كنّا نتربّص بهم أحيانا في المنعطفات والأزقة والدروب فنشتُمُهم، ونفرُّ دون أن يرونا.

يغتصبون الأطفال(، وانتقاما منهم، وتشهيرا بهم كنّا نتربّص بهم أحيانا في المنعطفات والأزقة والدروب فنشتُمُهم، ونفرُّ دون أن يرونا.

2-8- إشعاعُه شرقا:

إن شهرة مقهى المصرف قد عبرت الآفاق، ووصلت إلى الشرق العربي، وبالخصوص مصر. فحين زار شاعر الحمراء

محمد بن إبراهيم(القاهرة، والتقى بعميد الأدب العربي طه حسين، دار الحديث بينهما عن أماكن الاستجمام ومساهمتها في إغناء روح الأديب، وتقوية مخياله، وتجديد لغته. وهنا اهتبل طه حسين الفرصةَ فسأل محدثَهُ عن المكان الذي يستجمُّ فيه، فأجابه ببلاغة صوّرت مقهى المصرف له فردوسا حضاريا لا أروع ولا أنقى ولا أزهى منه. مما جعل عميد الأدب يتوق إلى زيارته، ويتمنى غشيانه، ورغم حلوله ضيفا على المغرب فإن الظروف لم تمكّنه من ذلك.

محمد بن إبراهيم(القاهرة، والتقى بعميد الأدب العربي طه حسين، دار الحديث بينهما عن أماكن الاستجمام ومساهمتها في إغناء روح الأديب، وتقوية مخياله، وتجديد لغته. وهنا اهتبل طه حسين الفرصةَ فسأل محدثَهُ عن المكان الذي يستجمُّ فيه، فأجابه ببلاغة صوّرت مقهى المصرف له فردوسا حضاريا لا أروع ولا أنقى ولا أزهى منه. مما جعل عميد الأدب يتوق إلى زيارته، ويتمنى غشيانه، ورغم حلوله ضيفا على المغرب فإن الظروف لم تمكّنه من ذلك.

وشأن طه حسين في هذا شأن كثير من أساطين الغناء الذين كانت تُدرج أغانيهم في هذا الفضاء، فمحمد عبد الوهاب كان يوصي زوار المغرب من الفنانين والأدباء بزيارة هذا المقهى العجيب. ولاشك أن العالم الأديب الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي قد زار هذا المكان حينما زار ضريح يوسف بن تاشفين، وكتب عن مراكش أول استطلاع بعد استقلال المغرب. وكم هو غريب أن لا تُثير مثل هذه البقعة الساحرة ببساطتها، والغريبة في طقوسها مخيلة كبار الفنانين التشكيليين الذين كانوا يزورون مراكش، وينزلون في فندق المامونية، القريب منها، ويمرّون عليها كلماقصدوا ساحة جامع الفنا ! فالرسم هو الفن الوحيد المتخصص في اقتناص أسرار الأمكنة وخباياها اللامرئية، بعين الفرشاة وأيدي الألوان.

إن مقهى المصرف ليس مجرد تجمع فوضوي للناس، بل إنه تنظيم للمجال الفني والروحي والجمالي يأخذ بعين الاعتبار الرغبات والحاجيات الروحية العميقة لسكان مراكش على اختلاف درجاتهم الاجتماعية، وما قد يبدو فيه غير مرتّب فلعله؛ على العكس من ذلك؛ هو نمط من التنظيم الذي يختلف عن التنظيم الهندسي، والذي له جمالياته الخاصة به.

إنه مكان يعكس رغبات، وإمكانات، وقيم الناس، فالعلاقة بين رواده هي علاقة تضامنية تواشجية، لا تقوم على ما يتعلق فقط بشؤون المدينة، وإنما تصل إلى حد الحفاظ على التماسك والانسجام، وعلى القيم والكيان، وعلى التشارك في المسرّات والملمّات. ومن ثمة فليس عبثا أن يحيا في الذاكرة والوجدان والمخيال، وأن يلتصق بشغاف الحسّ والقلب، ويثير فيهما التحليق، بالتخيّل، بالإبداع، وبالمبالغة ربّما. فالإبابة إليه ) = النوستالجيا( ما تنفك تشتعل، وتحفز على استعادة تاريخه أو بالأحرى على إعادة صياغته نثرا وشعرا وصورة، ولم لا تصميما بما يتلاءم مع تأثير روعته على المتلقي، وهذا سيؤدي إلى انخلاعه عن تـاريخه الفعلي إلى تـاريخ متألق، متوهج وخيالي أسطوري.

2-9- انطفاؤه:

أغلق مقهى المصرف، وانطفأ إشعاعه في أواخر الستينات من القرن الماضي. وبعد سنين عجاف من الإهمال والنسيان تحول إلى متنزّه أنيق، وسمي بـ)حديقة للا حسناء(، ولكن السؤال الذي ما يزال عالقا في الحلق هو: أين ذهبت تلك الأسطوانات الغنائية العالية الجودة والقيمة؟

لقد أخبرنا المرحوم مولاي سليمان أنها عنده، وأنه اشتراها ليشغلها في مقهاه المقابل لمسجد خربوش بجامع الفنا، وفعلا لما جلسنا عنده رأيناها، واستمعنا إليها. ومقهى مولاي سليمان هذا انمحى هو الآخر، حيث تحول إلى مكان لبيع “حلويات بلكبير” في أول الأمر، ثم صار أخيرا قاعة شاي ومطعما تحت اسم “دار بلكبير”.

ألا سُقيا لذلك الزمن الذي كانت فيه مثل هذه الأمكنة فردوسا تتناسجُ فيه أحلام الذات تناسج الضوء والماء، وتتحاضن تحاضن الزهر مع الندى !وإنا لنرفع قبعتنا إجلالا وتجلة – وإن كنا لا نرتدي قبعة من أي نوع- لمن يعيد إلينا تلك الأمكنة الهاربة، وزمنها النبيل، ويتيح لنا الخطو فيها من جديد بإرادة منذورة للجمال.

ـ عرصة الشريفة كانت تملكها سيدة من عائلة محمد الخامس ، زوجها م. مصطفى .

ـ سميت مقهى المصرف هكذا نظرا لوجود ساقية ( مصرف) بالمكان .. هذه الساقية كانت تمررقراقة أيضا جوار الكتبية .

ـ أغلب روادها كانوا يفترشون الحصير و أمامهم مجامر الفحم و صينيات الشاي و القهوة .. على إيقاع أغاني الرواد أمثال أم كلثوم و فريد الأطرش و الحسين السلاوي ... الى غير ذلك من " الدياسك" الصادرة من آلة تشحن بتدويرها يدويا ، تسمى " طورنيديسك "

ـ كان يديره في مولاي عبد المالك ، والنادلين الفراجي و المخ ، و عبد السلام لوديي ...

ـ

كان آخر مدير له، في أواخر الستينات من القرن العشرين، قبل غلقه هو السيد عمر الرّميلي.

عن : " نيوز مراكش " باختصار .

......................

الموضوع مقتبس من " نيوز مراكش

حمد بلحاج آية وارهام

إنها أماكن في مراكش الحمراء بهجة الدنيا، ومسرّة الكون. منها ما هو مكرس للفن السابع وتشكيل المخيال، 3وما هو منذور للمتعة الروحية، وفتح الأذن لترى عوالم الغناء الأجمل الأنقى. فمن النوع الأول قاعات سينمائية تسمّى بأسماء تثير فيك شهوة الركض إلى آفاق التخييل بلذة الجنون, وجنون المعرفة، كسينما (غزالة) التي كنّا نهرب إليها، كلما سنحت لنا الفرصة، من الكتاب، فنلجها بمبلغ لا يتعدى عشرين سنتيما، لنقرأ في شاشتها ما لم نقرأه في الألواح، ولن نقرأه. وسينما (الزهرة)، و(إيدن = القنارية)، و (الفتح)، و(الأطلس)، و(موريطانيا)، و(الريحان). فأين هذه الأماكن الآن التي كانت فضاءات لتجديد الوجود، وبناء الذاكرة والمخيلة والوجدان، وإسعاف الروح على الشفاء من جراحات العادة، وعلى الخروج من كهوف الثوابت التي لا يتنفس فيها إلا غبار الموتى؟! ومن النوع الثاني : عينُ “العباسية” التي كانت تعتبر بمثابة زمزم مراكش، حتى قيل عنها: “أتَايْ بَالْمَا تْلْعْبَاسيَّة أُلِقَامَة تْحرِيلّي ما يْخَلّي الهَمّْ إوَلِّي”، ومقهى المصرف الذي كان فردوس مراكش والمراكشيين. فما قصة هذا الفردوس؟ وما مآله اليوم؟

فردوس اسمه مقهى المصرف:

2-1- ولادته:

تمّت ولادة مقهى المصرف في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، وذلك لدواع اقتصادية أولا، وترفيهية ثانيا. ففي هذه الفترة نشأ في ساحة سيدي ميمون المقابلة لضريح مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين سوق لبيع الخضر والفواكه “قاعة الخضرا” التي يأتي بها الفلاحون من الحقول والبساتين المجاورة لمراكش، أو البعيدة عنها، فانتعشت الحركة في هذه السوق، وكثر الإقبال عليها من البائعين والمشترين، فدعت الحاجة إلى تأسيس مقهى يرتاح فيه رواد السوق هاته، ويجدون فيه ما يحقق رغباتهم من الشراب والطعام والراحة، فكان أن تحقق ذلك في مكان بالقرب من السوق يُسمّى عرصة الشريفة.

2-2- تسميته:

والشريفة التي أضيفت إليها العرصة هي إحدى قريبات الملك المغفور له محمد الخامس، وزوجها هو مولاي مصطفى. وتقع العرصة المذكورة بجانب جامع الكتبية، في الطريق المؤدية إلى فندق المامونية، وباب الجديد. وهي ذات أشجار متنوعة وخضرة مبهجة، يأتي إليها الماء عبر ساقية منحدرة من حدائق أكدال، وتـمرُّ عبر باب الشريعة

لقد كانت العرصة جنة بمعنى الكلمة، يجاورها مسجد الكتبية، ودكاكين لبيع الفحم والخشب، ومرائب لإصلاح السيارات، وجميع هذه الدكاكين والمرائب بادت، وساد في محلها فندق الشمس، كما سادت في البقعة المحاذية لها بناية الخزانة البلدية. وبالقرب من كل هذا “دار البارود” التي صارت تسمّى “ثانوية ابن يوسف للتعليم الأصيل”. فلقد انتقل إليها الطلبة الذين كانوا في جامعة ابن يوسف بدلا من المساجد، وكان الآفاقيّون منهم يبيتون في داخلية خاصة بدار الباشا في الرميلة، وفي جناح من هذه الداخلية كانت خزانة ابن يوسف، وكان القيم عليها الوطني الغيور الأديب العلامة المؤرخ الأستاذ المرحوم الصديق بلعربي أحد الرجالات الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، قبل أن تنتقل إلى مقرها الجديد في دار الثقافة بالداوديات.

فالتسمية إذن هي وليدة الماء، فيها دلالة على الحياة والنشوة والمرح، وعلى البهجة التي يثيرها الماء في النفوس، وبخاصة حينما يكركر في المصرف وكأنه لجينُ يرقص بأصابع الخيال.

2-3- فضاؤه:

في عرصة الشريفة إذن تأسس مقهى المصرف، وكان فضاؤه متعة للعين والأذن والنفس، فهو على شكل عريشة أو خميلة من القصب مهندسة برؤية شاعرية على امتداد من الخضرة دائم، تسمى في اللغة المحلية بـ)الماموني(، تسع المآت من الرواد، وكان الأثاث فيها من كراسي وطاولات القصب، والحُصر، ومن دكّة عريضة طويلة للمجامير وأواني القهوة والشاي والكؤوس )الشبّارية( أي التي طولها بطول الشّبر، ومن الزّيزوات

2-4- مسيّروه:

أشرف على هذا المرفق الحيوي في مراكش إبّان نشأته مدير اسمه مولاي عبد المالك، وتداول خدمة الزبائن فيه ندُل كُثر، من بينهم السيد فراجي، وآخر يلقب بـ “المخ”، والسيد عبد السلام لُوديّي وهو ابن حي سيدي ميمون. وكان آخر مدير له، في أواخر الستينات من القرن العشرين، قبل غلقه هو السيد عمر الرّميلي.

2-5- رواده:

وكان رواده على ثلاثة أصناف:

صنف الحرفيين وأمنائهم على اختلاف مشاربهم، وكذلك التجار بدرجاتهم المختلفة.

صنف المثقفين والأدباء، وشُداة العلم والأدب والفن في المدينة.

صنف الواردين على مراكش من المدن الأخرى لأغراض شتّى.

وكل صنف كانت له طقوسه الخاصة واستيهاماته الفريدة. لكن القاسم المشترك الذي كان يجمعهم هو فتنة الطرب، وغواية الاستماع إلى الأغاني الشرقية الفذة التي لا سبيل إلى التمتع بها إلا في هذا الفضاء الموغل في الشاعرية. فهو وحده الذي كان يوفر خمرةَ الإصغاء العالي إلى أغاني محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وفريد الأطرش، واسمهان، وعبد الحليم حافظ، ومحمد الجاموسي، والشيخ العنقاء، وغيرهم من أساطين الغناء العربي الذابح بروعته، والآسر بجماله وسموه.

إنه فردوس الأناقة والنظام، يرتب مديره أوقات الاستماع لروائع الفنانين المذكورين، فهناك وقت لمحمد عبد الوهاب مثلا، وثان لأم كلثوم، وثالث لفريد الأطرش… وهكذا. ومن ثمة كان الزبناء يعرفون الساعة التي سيتشرفون فيها بالاستماع إلى الفنان الذي يعشقونه. وكانت الأسطوانات أو كما يسميها المراكشيون: “الدّياسك = الطباصَلْ تْلْغْنَا” كبيرة من نوع 78 لفّة، والآلة التي تدور فيها لها ذراع تُشحَنُ بها عن طريق التّدوير، وفيها مكبّرُ صوتِ بارز، وكلب على سطحها يستمع إلى المكبّر، وزيادة على مكبر الصوت هذا هناك مكبّر آخر معلق على شجرة أبنوس، يوصل الصوت صافيا إلى الجميع، وفي أطراف العرصة كلها.

وحين يحين أوان الإغلاق ترى المدير يتصرف بحكمة ولباقة، حيث يضع في الآلة أغنية “ليلة الوداع”، فيفهم الرواد الإشارة وينصرفون دونما سخط أو تضجّر، متلمّظين لحظات المتعة التي قضوها هناك وكأنهم في حالة شعرية تتكثف فيها إيقاعات ثرية عظيمة بحجم التاريخ الجمالي للحياة.

وهذا هو أعز ما يطلب في فردوس المصرف.

2-6- أعلام استجمّوا فيه:

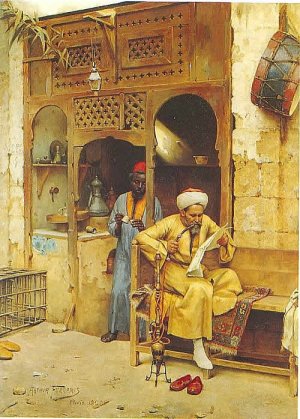

فهو فسحة المرح والفرح في مدينة مراكش، ونادي عافيتها، فيه يستعيد الوجدان ألقه وشموخه، والذاكرة بهاءها وصحوتها، والمخيال محلوماته، وبذلك استحق أن يسمى مجمع ذكاء المدينة، إليه كانت تحجّ نُخبها العلمية والفكرية والإبداعية والفنية والفكاهية، لتنقش في جدار الزمن معاني الوجود الأصفى والأحلى، وتصقل مرآة الذات مما علاها من صدإ الهموم المعيشية، وغبار الإكراهات والانجراحات ولذلك تجد في هذا النادي – الجامع بين الخضرة، والماء، والسّحَنِ المضيئة، والتأنّق الملفت، والطرب المسكرُ – فردوسا لا منه أبدع ولا ألذ. تخال رواده ببرانسهم، وجلابيبهم، وحنديراتهم، وعمائمهم، وقلانسهم، وأحذيتهم الصفراء والبيضاء، ولحاهم المختلفة الأشكال، أبطال أساطير، خرجوا من قباب المرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين ليعانقوا حفدة حفدتهم في هذا الفضاء بأبهة التاريخ، وعطر الصيرورة، وينسجوا معهم زمنا آخر منشدا إلى وردة المستحيل، ولألأة الآتي.

تقرأ الوجوه، وتسجّلُ في الذاكرة ملامح رواد هذا المقهى، ثم تمضي. ولكن سحن بعضهم تظلّ تحاصرك، وأنت في البعيد الأبعد. هل أنت الذي اخترتها في لحظة مكر الذاكرة؟ أم أنها هي التي مكرت بك، وسكنتك دون أن تدري، كما يسكن العطر الوردة، والماء السحابة؟!. على أي فإن شخصية الحاج الملقب بـ(الشّوا) لا يمكن أن تفارق مخيلتك، فهي كالأمكنة التي تصاحبك ولا تعود منها. إنها شخصية المراكشي المجبول من طين الفكاهة والتنكيت والأظروفة الحكيمة، على لسانه تجري هذه الأمور كما يجري الدم في العروق، والماء في المصرف. لو حطت على قلبك وكاهلك هموم الدنيا ومصائبها لمحاها بنكاته وأفكوهاته، وأنبت مكانها زهرا اسمه التفاؤل، ولا بأس إذا هو رجّك بما يعرف عند المراكشيين بـ “لقوافي تلهدرة”، فهي بلسم يشفي، ومرهم يمسح الندوب.

وإلى جانب (الشوا) تحضرك شخصيات مراكشية أخرى، لا ضريب لها في أصقاع الأرض، كشخصية السيد إبراهيم الكَمَانْ أبرع رجل في المستلحمات والدقة المراكشية وصنع الطنجية، وشيخ أصحاب الأنوف المنحرفة

فهؤلاء؛ ومعهم غيرهم من مختلف أحياء مراكش؛ كانوا ريحانة هذا المقهى، وفاكهته ونُقُله وخمرته اللامادّية، وبخاصة حين يتناسجون مع أعلام آخرين في العلم والأدب والثقافة والفن، من قبيل الفقيه العلامة عبد القادر مسُّو، والشاعر أبي بكر الجرموني الذي حقق ديوانه ونشره الأستاذ الباحث الحاج أحمد متفكر، وشاعر الحمراء الذي كان طائرا خارجا عن المألوف، فهو يحبّ التجدد، ولا يتحمل الاقتصار على مكان واحد. فحين يخرج من سكناه في روض الزيتون بدرب ابن عمران

وعلى مثل هذا الطقس الباذخ البهيج كان يتقاطر فراشُ الفن بشغف ووله، نذكر منه: الفنان إبراهيم العلمي، والكاتب والممثل والمخرج الأسطع الأستاذ محمد حسن الجندي، وقيدوم الممثلين الأستاذ عبد الجبار الوزير، وأسدِ المقاومة حمّان الفطواكي )واسمه الحقيقي هو محمد بن إبراهيم كشاعر الحمراء(. إذ في هذا المكان؛ الذي كانت سلطات الحماية تظنه مرتعا للهو، ولعب الورق، وتخدير العقل بغلايين الكِيف الشعبية

2-7- مقاهٍ اختلست خُطاه:

لقد أدّى تهافت المراكشيين على فردوسهم هذا؛ خاصة في الجُمع والأعياد والمناسبات الوطنية؛ إلى تفكير بعضهم في اختلاس خُطاه والسير على نهجه في إشاعة الغناء الشرقي في الأوساط المراكشية، فأنشأ مقاهي تشبه في توفير أسطوانات الغناء التي هي مهوى الأفئدة والأسماع، وليس في الفضاء والرونق. فكان أن تأسس لهذا الغرض؛ في حي ضبشي؛ بفندق العجل المجاور لدكان السيد إبراهيم الكَمان مقهى، وآخر في نفس الحي؛ مقابل لفندق الوريكي، يُسمّى مقهى الفيلالي، وثالث بحي المواسين على يد )الشّْوَا( المذكور، ورابع بحي باب دكالة يعرف بـ )مقهى المدني(. ولكن هذه المقاهي كلها ظلّت نكرة في صفحة الزمن المراكشي، وبقي مقهى المصرف علما في رأسه نورٌ، وعلامة من علامات الزمن الجميل مثله مثل مئذنةالكتبية. أدرك الذين ذكرناهم شمسه وهي تملأ الروح أنسا وعنفوانا، وأدركناها ونحن صبيان وهي تسحبُ أذيالها الأرجوانية على أطراف النخيل ولازَوْرَدِ الأفق البعيد. فقد كنّا نزرع شغبنَا الطفولي في ملعب كرة القدم بباب الجديد، وحين تشحب طاقاتنا، وتتأوّهُ عضلاتنا، نؤوب إلى حديقة فندق المامونية المشهور لنقطف منها – ما شاءت شيطنة الصّبينَة- البرتقالَ السعيد اللذيذ بأكف الحذر والخوف من الحارس الذي كنّا نتصور عصاه ثعبانا لهَبيّا يبتلع فمه الرؤوس والأقدام، ويتلوّى على الصدور والظهور، وحين ننجو منه في حالة لهاثٍ فظيع تتصدّعُ معه الأضلاع ندلفُ إلى المصرف الجاري بجانب المقهى من جهة الكتبية، فندلّي سيقاننا فيه، حيث تظهر وكأنها القصب النابتُ بسيفيه )=ضفتيه(، ثم نشرعُ في تقشير البرتقال، واختلاس النظر إلى الكائنات الجالسة في المقهى والتندّر عليها بكل ما تستطيع المخيّلة التندّر به، فتارة تقول: هذا منحرف الأنف، وذاك كيّاف

2-8- إشعاعُه شرقا:

إن شهرة مقهى المصرف قد عبرت الآفاق، ووصلت إلى الشرق العربي، وبالخصوص مصر. فحين زار شاعر الحمراء

وشأن طه حسين في هذا شأن كثير من أساطين الغناء الذين كانت تُدرج أغانيهم في هذا الفضاء، فمحمد عبد الوهاب كان يوصي زوار المغرب من الفنانين والأدباء بزيارة هذا المقهى العجيب. ولاشك أن العالم الأديب الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي قد زار هذا المكان حينما زار ضريح يوسف بن تاشفين، وكتب عن مراكش أول استطلاع بعد استقلال المغرب. وكم هو غريب أن لا تُثير مثل هذه البقعة الساحرة ببساطتها، والغريبة في طقوسها مخيلة كبار الفنانين التشكيليين الذين كانوا يزورون مراكش، وينزلون في فندق المامونية، القريب منها، ويمرّون عليها كلماقصدوا ساحة جامع الفنا ! فالرسم هو الفن الوحيد المتخصص في اقتناص أسرار الأمكنة وخباياها اللامرئية، بعين الفرشاة وأيدي الألوان.

إن مقهى المصرف ليس مجرد تجمع فوضوي للناس، بل إنه تنظيم للمجال الفني والروحي والجمالي يأخذ بعين الاعتبار الرغبات والحاجيات الروحية العميقة لسكان مراكش على اختلاف درجاتهم الاجتماعية، وما قد يبدو فيه غير مرتّب فلعله؛ على العكس من ذلك؛ هو نمط من التنظيم الذي يختلف عن التنظيم الهندسي، والذي له جمالياته الخاصة به.

إنه مكان يعكس رغبات، وإمكانات، وقيم الناس، فالعلاقة بين رواده هي علاقة تضامنية تواشجية، لا تقوم على ما يتعلق فقط بشؤون المدينة، وإنما تصل إلى حد الحفاظ على التماسك والانسجام، وعلى القيم والكيان، وعلى التشارك في المسرّات والملمّات. ومن ثمة فليس عبثا أن يحيا في الذاكرة والوجدان والمخيال، وأن يلتصق بشغاف الحسّ والقلب، ويثير فيهما التحليق، بالتخيّل، بالإبداع، وبالمبالغة ربّما. فالإبابة إليه ) = النوستالجيا( ما تنفك تشتعل، وتحفز على استعادة تاريخه أو بالأحرى على إعادة صياغته نثرا وشعرا وصورة، ولم لا تصميما بما يتلاءم مع تأثير روعته على المتلقي، وهذا سيؤدي إلى انخلاعه عن تـاريخه الفعلي إلى تـاريخ متألق، متوهج وخيالي أسطوري.

2-9- انطفاؤه:

أغلق مقهى المصرف، وانطفأ إشعاعه في أواخر الستينات من القرن الماضي. وبعد سنين عجاف من الإهمال والنسيان تحول إلى متنزّه أنيق، وسمي بـ)حديقة للا حسناء(، ولكن السؤال الذي ما يزال عالقا في الحلق هو: أين ذهبت تلك الأسطوانات الغنائية العالية الجودة والقيمة؟

لقد أخبرنا المرحوم مولاي سليمان أنها عنده، وأنه اشتراها ليشغلها في مقهاه المقابل لمسجد خربوش بجامع الفنا، وفعلا لما جلسنا عنده رأيناها، واستمعنا إليها. ومقهى مولاي سليمان هذا انمحى هو الآخر، حيث تحول إلى مكان لبيع “حلويات بلكبير” في أول الأمر، ثم صار أخيرا قاعة شاي ومطعما تحت اسم “دار بلكبير”.

ألا سُقيا لذلك الزمن الذي كانت فيه مثل هذه الأمكنة فردوسا تتناسجُ فيه أحلام الذات تناسج الضوء والماء، وتتحاضن تحاضن الزهر مع الندى !وإنا لنرفع قبعتنا إجلالا وتجلة – وإن كنا لا نرتدي قبعة من أي نوع- لمن يعيد إلينا تلك الأمكنة الهاربة، وزمنها النبيل، ويتيح لنا الخطو فيها من جديد بإرادة منذورة للجمال.