كيف يمكننا أن نحكيَ حكاية وطنٍ سكن مقهىً،

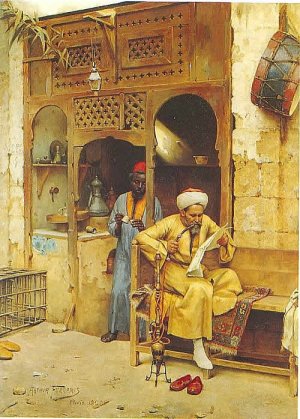

أو حكاية مقهىً اختصر وطناً؟ كان يُسمّى "مقهى القسّيس". لا أحد يعلم سبب التسمية أو حتّى يعرفها! لأنّ أحداً

لا يتخيّل أنّ ذلك المقهى الشعبيّ، المعروف بـ"قهوة العكّاكوي"، يمكن أن يحمل اسماً مغايراً.

سأخون روايتي، التي أشتغل عليها، وأحكي شيئاً عن ذلك المكان، الذي سكنته روح عكّا. عندما غادر أبو زهير عكّاه، ترك فيها أكثر من مقهىً، وكان الروّاد، من عكّا

ومن قراها الجميلة. سكن في برج البراجنة. وتردّد على مخيّمها باستمرارٍ، حيث أقام فيه معظم روّاد مقهاه من أيّام عكّا. يتبادلون حكايا الرحيل، والحنين إلى مطارحهم الأولى.

أخيراً.. قرّر أن يُطفئ حنينه وحنين زبائنه. فاستأجر مكاناً قريباً من المخيّم، وأسّس فيه مقهىً. فالتمّ شمل الزبائن مرّةً أُخرى.. من الكابري، كويكات، ترشيحا، شعب، ودير القاسي.. وصار المقهى، ملتقىً لكلّ رجال عكّا وقراها، بكلّ أطيافهم. من الأكاديميّ حتّى أبسط وأفقر عاملٍ.

الصادق عمر الترشحاني، وهو الأكاديميّ، ومدير المدرسة الدوليّة، "الإنترناشيونال كوليدج"، كان أحد الزبائن، بعد ظهر كلّ يومٍ، يحضر لشرب فنجان قهوةٍ، ويلتقي بالبسطاء وبأصحاب المراكز المرموقة. أبو عبده البويجي، ضنّ عليه قدره بأشياءٍ كثيرةٍ، كان فقيراً معدماً، أحدب الظهر، قصير القامة. يأتي ظهر كلّ يوم إلى المقهى، يلمّع أحذية الزبائن. ثم يغسل يديه، ويجلس بانتظار الأكاديميّ الصادق عمر، فهو رفيقه في لعبة النرد! لاحقاً عندما سألت أبا زهير، ألم يكن هذا الوضع شاذّاً! أعني كيف يلتقي الأكاديميّ المثقّف بالبويجي الفقير! أجابني باستغرابٍ: لم يخطر هذا الأمر ببال أحدٍ منّا!!

العقيد المتقاعد حسن أبو رقبة. كان له مقعده الذي لا يغيّره. يجلس ويحرّر معظم موضوعات مجلّة "فلسطين"، التي كانت تصدرها الهيئة العربيّة العليا. وحين يصدر

العدد، يأتي بنسخةٍ منها، لصاحب المقهى قائلاً: هذه المجلّة من إصدارات "قهوة العكّاكوي". هو أيضاً كان عكاوياً

أصيلاً.

عاش زبائن المقهى كأسرةٍ واحدةٍ. حملوا همّ الوطن. كبار السنّ منهم، والذين كانوا من قدامى الزبائن قبل النكبة، كانت طلباتهم مجّانيّة. ومات بعضهم في المقهى. بعضهم أغمض عينَيْه على حنينٍ قاتلٍ. وبعضهم جحظت عيناه وقد ارتسمت قريته في البؤبؤَيْن. كان

أبو زهير يتكفّل بتغطية تكاليف جنازة كلّ من يموت

في المقهى/ الوطن. يُغلق المقهى وتُلصق أوراق النعوة

على بابه.

مات أبو عبده البويجي. جاء ابنه لمقابلة صاحب المقهى. لم يكن الابن أيسر حالاً من أبيه، لكنّه قال لأبي زهير: اسمع يا عمّي، أعرف أنّ أبي كان مُعدماً. وأنا متأكّدٌ أنّه مات مديوناً! أريد منك معرفة المُديّنين، لأقوم بتسديد ديْنه، حتى ترتاح روحه. أجابه أبو زهير: أنا لم يستدنْ منّي شيئاً، لكني سوف أتحرّى الأمر.

في المقهى.. التقى أبو زهير بمجموعةٍ من الرجال، كان يعرف أنّ المرحوم مديونٌ لهم. أخبرهم الأمر، وأضاف: أنا من ناحيتي أُسامحه وأُبرئ ذمته من ديْني.

أجاب الرجال: خيراً فعلت.. وأنت لست أكرم منّا! كلّنا نسامحه ونبرئ ذمّته من كلّ فلسٍ! الفاتحة لروحه!

أبو زهير المسكون بعكّا... هو أبي!

* من كتاب تراتيل عشق

أو حكاية مقهىً اختصر وطناً؟ كان يُسمّى "مقهى القسّيس". لا أحد يعلم سبب التسمية أو حتّى يعرفها! لأنّ أحداً

لا يتخيّل أنّ ذلك المقهى الشعبيّ، المعروف بـ"قهوة العكّاكوي"، يمكن أن يحمل اسماً مغايراً.

سأخون روايتي، التي أشتغل عليها، وأحكي شيئاً عن ذلك المكان، الذي سكنته روح عكّا. عندما غادر أبو زهير عكّاه، ترك فيها أكثر من مقهىً، وكان الروّاد، من عكّا

ومن قراها الجميلة. سكن في برج البراجنة. وتردّد على مخيّمها باستمرارٍ، حيث أقام فيه معظم روّاد مقهاه من أيّام عكّا. يتبادلون حكايا الرحيل، والحنين إلى مطارحهم الأولى.

أخيراً.. قرّر أن يُطفئ حنينه وحنين زبائنه. فاستأجر مكاناً قريباً من المخيّم، وأسّس فيه مقهىً. فالتمّ شمل الزبائن مرّةً أُخرى.. من الكابري، كويكات، ترشيحا، شعب، ودير القاسي.. وصار المقهى، ملتقىً لكلّ رجال عكّا وقراها، بكلّ أطيافهم. من الأكاديميّ حتّى أبسط وأفقر عاملٍ.

الصادق عمر الترشحاني، وهو الأكاديميّ، ومدير المدرسة الدوليّة، "الإنترناشيونال كوليدج"، كان أحد الزبائن، بعد ظهر كلّ يومٍ، يحضر لشرب فنجان قهوةٍ، ويلتقي بالبسطاء وبأصحاب المراكز المرموقة. أبو عبده البويجي، ضنّ عليه قدره بأشياءٍ كثيرةٍ، كان فقيراً معدماً، أحدب الظهر، قصير القامة. يأتي ظهر كلّ يوم إلى المقهى، يلمّع أحذية الزبائن. ثم يغسل يديه، ويجلس بانتظار الأكاديميّ الصادق عمر، فهو رفيقه في لعبة النرد! لاحقاً عندما سألت أبا زهير، ألم يكن هذا الوضع شاذّاً! أعني كيف يلتقي الأكاديميّ المثقّف بالبويجي الفقير! أجابني باستغرابٍ: لم يخطر هذا الأمر ببال أحدٍ منّا!!

العقيد المتقاعد حسن أبو رقبة. كان له مقعده الذي لا يغيّره. يجلس ويحرّر معظم موضوعات مجلّة "فلسطين"، التي كانت تصدرها الهيئة العربيّة العليا. وحين يصدر

العدد، يأتي بنسخةٍ منها، لصاحب المقهى قائلاً: هذه المجلّة من إصدارات "قهوة العكّاكوي". هو أيضاً كان عكاوياً

أصيلاً.

عاش زبائن المقهى كأسرةٍ واحدةٍ. حملوا همّ الوطن. كبار السنّ منهم، والذين كانوا من قدامى الزبائن قبل النكبة، كانت طلباتهم مجّانيّة. ومات بعضهم في المقهى. بعضهم أغمض عينَيْه على حنينٍ قاتلٍ. وبعضهم جحظت عيناه وقد ارتسمت قريته في البؤبؤَيْن. كان

أبو زهير يتكفّل بتغطية تكاليف جنازة كلّ من يموت

في المقهى/ الوطن. يُغلق المقهى وتُلصق أوراق النعوة

على بابه.

مات أبو عبده البويجي. جاء ابنه لمقابلة صاحب المقهى. لم يكن الابن أيسر حالاً من أبيه، لكنّه قال لأبي زهير: اسمع يا عمّي، أعرف أنّ أبي كان مُعدماً. وأنا متأكّدٌ أنّه مات مديوناً! أريد منك معرفة المُديّنين، لأقوم بتسديد ديْنه، حتى ترتاح روحه. أجابه أبو زهير: أنا لم يستدنْ منّي شيئاً، لكني سوف أتحرّى الأمر.

في المقهى.. التقى أبو زهير بمجموعةٍ من الرجال، كان يعرف أنّ المرحوم مديونٌ لهم. أخبرهم الأمر، وأضاف: أنا من ناحيتي أُسامحه وأُبرئ ذمته من ديْني.

أجاب الرجال: خيراً فعلت.. وأنت لست أكرم منّا! كلّنا نسامحه ونبرئ ذمّته من كلّ فلسٍ! الفاتحة لروحه!

أبو زهير المسكون بعكّا... هو أبي!

* من كتاب تراتيل عشق