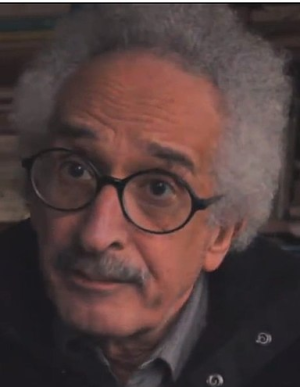

إلى أستاذي الجليل الناقد: د.محمد خرماش

يَسْلم اليوم إلى اليوم، والأسبوع إلى الأسبوع، والشهر إلى الشهر، والعام إلى العام، ويسلم العقد إلى العقد، وهكذا. إنني أقرأ التقويم الزمني ورائيا، وأتَقَرَّاه تنازليا، وأستبطن منحنياته، وتضاريسه، وزواياه، وانعطفاته شاقوليا، وَعَدّاً عكسيا، فإذا بالفضاء السَّنِيِّ الرحيب المُزَنّر بالجبال والغابات والأحلام، يقبل عليَّ هاشًّا بَاشًّا، كما لو أنني لم أبرحه لحظة، رغم الغبش والندوب في مرمر الأفق، وإذا بآلاف المواقد تدخن عاليا، وهي تصفر كأي «جنتلمان»، من أعلى الأبنية، وقُنَن السطوح، والمنازل المتخاصرة، والإدارات المتثائبة، ونحن نحرك رؤوسنا الصغيرة المشعتة يمينا وشمالا، وإلى الفوق، والجُنُبِ؛ نتبارى في من بيننا النبيه ثاقب النظر، هُدْهُدُ المسافات والفراسخ، الذي يرى ويصف ما يتشكل، ويتلون، ويتحلزن، ويتلولب في الأجواز، وفي الفضاء الجرادي المخضب بالأصفر والبنفسجي، والقرمزي: أَخِرافٌ مذعورةٌ تطاردها ذئاب ضاريةٌ، أم أطفالٌ بأجنحةٍ ملائكيةٌ، أم نساءٌ مختالاتٌ في أثواب من الحرير، والدانتيل، والسَّاتان، يجرجرن أذيالا هفهافة، فيجرجرن معها قلبي الصغير؟

نتصايح عاليا، ويعلو صياحَنا صُورُ «إسرافيل» كناية عن الصَّافرة ذات الصوت المدوي في الأركان الأربعة للمدينة، والذي يصحو على لعلعتها، وزلزلتها، عمال المناجم، والمَحَالُّ، والمشافي والمدارس، وما تحت الأرض، وما بين الفجاج والأحراش، والشِّعاب.

نتصايح شُعْثًا، جياعا نكاد إلا من بُقْيا شاي أو قهوة شربناها على عجل، وها هي ذي تقرقر في الأمعاء، ونحن في الطريق المُتْرِبِ المحفوف بالصنوبر والصفصاف والمخفور بضجيجنا، وقفقفة الصباحات السّيبيرية، في الطريق إلى الثانوية حيث المتعاونون الفرنسيون، والمتعاونات الفرنسيات، وبعض أساتذة اللغة العربية، إذ كانوا معدودين وسط زَحمة «النصارى».

شُعْثا راضين، قناعتنا زادنا (وهل كنا نملك غيرها؟)، أشقياء نتنعم بدفء التقارب، والجيرة، والتحاب، والمودة المضفورة بيننا خبزنا وإدامُنا.

اعتزازنا ما له حد، وهمتنا في التعلم والتحصيل، وازدراد ما ندرس، بلا ضفاف، إذ كان شقاء آبائنا، وَنَزْفُهم اليومي في المناجم والمفاحم الحجرية الغادرة، فاتحة الأشداق كل ساعة وحين، وَسُعالُهُم الذي يشق صدر الليل، وبقيا فرح، ومنتصف نوم: قناديل أضاءت أمامنا السبل، ونورت قُدَّامَنا الأفق، وملأتنا بعنفوان التحدي، ووطيس المعركة والقتال، الذي خضناه، من دون هوادة، رغم قلة ذات اليد، وذات الجيب، وانعدام المصاحبة والتوثيب.

بلى ! لقد كان لنا في مسار حياة وعمل بعض أساتذتنا، ما يحملنا على الطلب ليل-نهار، طلب العلم والاستزادة منه، والبحث عن مصادره، ومنابعه أنَّى كانت، وكانت من الندرة والشح، والقلة، والفاقة. فبالكاد نعثر على مرجع للعقاد أو لطه حسين، أو لمندور، أو لتيمور. وبالكاد والمشقة الضَّنْكَى، نصل إلى ديوان شعر ملموم لشوقي أو لحافظ أو لمطران أو لأبي ماضي، أو لشعراء الحداثة كالسياب ونازك والبياتي، وبلند الحيدري، وشعراء المقاومة الفلسطينيين.

فكيف أمكن أن نقرأ هؤلاء وأولئك وهم في العَيُّوقٍ بتعبير الناثر الفذ: الجاحظ، ونحن في الثرى، مشدودون، إلى أرض الفقر رغم مناجم الذهب الأسود، بأرْسان متينة، ومتجذرة دونها رَسَنُ عنزة السيد «سوغان» التي أفلتت من القيد لترتمي – بعد معركة خاسرة ـ في فم ذئب ضَارٍ !

كنا نقرؤهم عبر أحد أساتذتنا المبجلين الكبار الذي لازلت – كما لا يزال أقراني (جيلي) يحملون له المحبة والتقدير والتبجيل ـ إنه محمد خرماش الأستاذ، الذي شكل دخوله الثانوية أواسط الستينيات من القرن العشرين، منعطفا في سير الدراسة والتحصيل، بمستواي – في الأقل- مستوى الثانية إعدادي بتسمية اليوم. وأحدث شَقْلبةً في طريقة ومنهجية تقديم اللغة والأدب ما حَبَّبَها لنا نحن ـ الشُّعْتَ، الأبالسةَ الصغارَ- أبناءُ عِرْسٍ كما وُصِفْنا في تلك الأيام الحَيّيات في الذاكرة، الرائعات المدثرات بغلالة من ندى ألماسي، وصفاء بلوري، وصِدْقٍ وَلَّى.

كانت طَلَّة الأستاذ تذكرنا بالكناية السامقة التي ابتدعتها خُنَاسُ شاعرة المراثي الأولى في كل الأزمنة:

«كأنه علم على رأسه نار».

وما ذاك إلا لطوله قياسا إلى الأساتذة القصار وكانوا «بالدزينة» في الثانوية، يستوي في ذلك: الفرنسيون والمغاربة: السي «العام» ابن عم الأستاذ، محمد جميل القنيطري، غطّاس، ريّان- كُوصي- شاتورينو- لوريديرْ- بينّيتا (ابن يتاح)، ناهيك عن الفرنسيات.

طَلَّتُهُ ودَماثَتُهُ، وصوته النائس بين العلو والدنو، بين الرفع والخفض، الأقرب إلى الهمس، كل ذلك وغيره، كان مثار شغف وفضول لنا نحن التلامذة، ومحط إعجاب، وانتباه خاصين مشوبين بإحساس يقترب من الخوف والوجل، أو هو توقير وتقدير واحترام يتجاوز الوصف.

فعلى يد الأستاذ، ازددتُ غراما بالأدب واللغة، وتعلمت كيف أصوغ موضوعا إنشائيا، وكيف أميزه من كتابة خواطر طائرة وعائمة لا رابط لها بالدرس أو الموضوع المطلوب تقديمه وتحليله. وبحنوه الخاص، وحدبه، ورعايته لنا كافة، أمكن أن أطور إبداعي/ أقصد خربشاتي الأولى في القصة القصيرة، وفي الشعر. وهي الخربشات التي كنت بدأتها قبلا بتوجيه واعتناء من الأستاذ محمد جميل القنيطري المشاغب، والمتفلت من عقال المؤسسة المحافظة، ونظامها الصارم. وإن كنت أنسى لا أنسى شحه وتقتيره: ( أقصد الأستاذ خرماش ) في دمغ مواضيعنا الإنشائية بعلامات تقديرية لاتربو على 10 لأرفع موضوع ،مردداـ وقد دأب على ذلك: من منكم طه حسين ؟ أمام ذهولنا وصمتنا وحنقنا. ثم صرنا إلى اعتياد، وصار الأمر إلى رضا وقبول.

السي محمد خرماش، كان في واعيتنا الصغيرة والمحدودة- آنئذ- فريد وقته، وَفْلتَةَ زمانه، في الخلق الكريم، والسلوك القويم، والعلم العميم، والأناقة الظاهرة المدوخة التي رفعته في عيوننا العمشاء من فرط السهر، وضياء الشموع العشواء –إذ لا ينبغي أن ننسى- كانت الكهرباء فيضا قَدْرَ ما كانت غيبا وتقطعا فجائيا في ليالينا الجرادية المثلوجة والصقيعية، تلك الليالي التي تَهَدَّدَهَا – دوما- يومُ نَشْرٍ أو حَشْرٍ، وتهددنا بالمحو الكامل أو التَّجْميد الأحفوري مدى الدهر والأبد.

أذكر بِدْلاَتِة الغامقةَ السوداءَ والزرقاءَ المكويّةَ بعناية، وربطاتِ عنقه، في وقتٍ كانت الأناقة فيه نادرة بل مقصورة على «النصارى». إذ كان أقران الأستاذ خرماش – المدرسون بالثانوية نفسها، مُهَنْدَمين عاديا باديا، محشورين في بدلات تكاد ألوانها تبكي وتندب حظها لو لم يأتِ عليها الصابون اليومي فيفنيها الفناء النهائي.

هي نقطة أخرى تُحْسَبُ للأستاذ، كدت أقول الدكتور خرماش. بل هو هي، تليق به الصفة كما يليق بها (فلم تكن تصلح إلا له، ولم يكن يصلح إلا لها)، ليس اعتسافا نالها، أو مِنَّةً من أحد أو هدية هادٍ، بل حقا واستحقاقا وجدارة، لأنه حفر إليها الطريق حفرا، وسلخ الشهور والسنين ذوات العدد بين الكتب والكراريس، والكنانيش، باحثا، ومنقبا، وساعيا إلى ما به يكون وسط أترابه وأصدقائه وإخوانه، درْءا للنسيان – ربما- ودفعا للفقر المادي والعلمي، والحاجة الرمزية الأدبية، وعلو الذكر من خُبُوِّهِ وتلاشيه.

هكذا يتدرج أولئك الذين يطوف بهم طائف يقول على لساني:

كُنْ أوْ لا تكون

كن مِنْ لا شيء

اِنْبَثِقْ من صلصالك

وانحتْ لك حجما

وكوِّرْ بنيةً وظلاًّ ..

وارسُمْ أُفُقاً.

اُبْذُرْ بَذْرَتك، وتعَهَّدْها بالماء والشمس والهواء والسهر، والطَّلَّة المستديمة حتى لا يغافلها بطش الريح، أو تطاولها يدٌ نكراء في الغسق البهيم.

أن تتدرج في المراتب والمراقي، وتتسلق السلم، وتبني بيتك الخصوصي طابوقة إثر طابوقة، ولبنة بعد لبنة، هو ما اصطلحنا على تسميته بالعصامية: L’autodidactisme أو التربية الذاتية – أو L’auto- Formation: التكوين الذاتي، في أجواء، ومناخات غير مساعدة البتة.

من هنا، أحب أن أقول من دون تردد: إن من لم يتقلب، ويتشقلب – بالمعاني جميعها- في عديد الأشغال والمشاغل، وفي عديد المستويات (محاربا وساعيا لاستئصال داء الأمية العضال ببلادنا- ومعلما في الابتدائي، وأستاذا في الثانوي، وجامعيا بما يفيد: جمع فأوعى)، لا يصح أن يسمى أستاذا. دَعْنا من لقب «دكتور»، فاللقب إياه –على رغم أهميته ورنينه وتبعاته، إذ هو درجة علمية أكاديمية مسؤولة – ليس – في حالة الأستاذ خرماش، وأضراب الأستاذ خرماش، سوى نعت إضافي حتى لا أقول فُضْلَةً، ما دام أن المركوز مركوز، والكفاءة الرسالية، والنجاعة التعليمية، والوضعية الاعتبارية، قائمة ومكينة، وناجزة، ومنجزة.

مسارُ حياة الرجل، ومسيرُه، أشياؤه الخفية – كما يعتقد- البارزة لنا – كما كنا نداور بيننا. علمه، سلوكه، مراقي سعيه، ودأبه، كان في خلفية وأساس إقبالي على العمل، واحتراقي اليومي، وتدجين شقائي الطفولي، وَرُنُوِّي إلى الأفق، لأن الأستاذ كان لي كما لصحبي، وغير صحبي، إسوةً حسنةً.

ثم فرقتنا السبل، إذ كُلٌّ ضَرَبَ في أرض الله بسهم، وَتَوزّعتنا الأفضية والمدن والجغرافيات، ودوَّمَت الذكريات، فإذا بالأستاذ يبادر – بعد أكثر من ثلاثة عقود من البعاد والتنائي ــ إلى قراءة مجموعتي الشعرية الأولى: «جراح دلمون»، وهي المجموعة النوسطالجية التي كرستها لمجالي ومغاني الطفولة، ومديح آبائنا العمال العظام، وأمهاتنا الصبورات الأسطوريات. وكان ذلك بمناسبة إقامة أول تظاهرة ثقافية نظمها المجلس البلدي بمدينة جرادة، منتصف التسعينيات من القرن الماضي، إذ دُعِيَ إلى التظاهرة الثقافية ثلة من أبناء جرادة القدامى والمبدعين، والموظفين، والعمال. ودُعِيتُ لأقرأ جملة من نصوصي، والأستاذ إلى قراءة قراءتي (أليس مختصا في نقد النقد؟). كانت فرحتي لا توصف على الرغم من أنني تهيبت اللقاء. لقد ظللت ذلك التلميذ المهذب المضطرب في حضرة أساتذته، من توقير وتقدير وتبجيل، وخصوصا إذا كانوا من طينة مخصوصة، من طينة محمد خرماش.

ثم فُتِحَتْ قوسٌ عريضةٌ، تَلْأَلَأَ بالسحر والفتون، والكلامِ الصادق النابع من سويداء القلب، و»خابية» الوجدان. ولازالت القوسُ مفتوحةً، متلألئةً بالفتون، وبالذكريات العطرة، وعَبَق الفصل الذي قُدَّ من خشب، والذي احتوانا ذات عام مشهود؛ وبشخص كبير وجليل لا يحوطه الكلام، وتقصر دونه لغتي. إنه الأستاذ.. الأستاذ بالحروف الملكية كُلِّها.

إشــــــارة:

هي شهادة في الدكتور محمد خرماش أستاذي في إعدادية جرادة، وأستاذ النقد الأدبي: [نقد النقد]، بكلية الآداب بفاس، لمناسبة تكريمه في الدورة العاشرة للملتقى الوطني للقصة القصيرة، الذي نظم بفاس يوم 15 أبريل 2012.

محمد بودويك

بتاريخ : 30/04/2021

يَسْلم اليوم إلى اليوم، والأسبوع إلى الأسبوع، والشهر إلى الشهر، والعام إلى العام، ويسلم العقد إلى العقد، وهكذا. إنني أقرأ التقويم الزمني ورائيا، وأتَقَرَّاه تنازليا، وأستبطن منحنياته، وتضاريسه، وزواياه، وانعطفاته شاقوليا، وَعَدّاً عكسيا، فإذا بالفضاء السَّنِيِّ الرحيب المُزَنّر بالجبال والغابات والأحلام، يقبل عليَّ هاشًّا بَاشًّا، كما لو أنني لم أبرحه لحظة، رغم الغبش والندوب في مرمر الأفق، وإذا بآلاف المواقد تدخن عاليا، وهي تصفر كأي «جنتلمان»، من أعلى الأبنية، وقُنَن السطوح، والمنازل المتخاصرة، والإدارات المتثائبة، ونحن نحرك رؤوسنا الصغيرة المشعتة يمينا وشمالا، وإلى الفوق، والجُنُبِ؛ نتبارى في من بيننا النبيه ثاقب النظر، هُدْهُدُ المسافات والفراسخ، الذي يرى ويصف ما يتشكل، ويتلون، ويتحلزن، ويتلولب في الأجواز، وفي الفضاء الجرادي المخضب بالأصفر والبنفسجي، والقرمزي: أَخِرافٌ مذعورةٌ تطاردها ذئاب ضاريةٌ، أم أطفالٌ بأجنحةٍ ملائكيةٌ، أم نساءٌ مختالاتٌ في أثواب من الحرير، والدانتيل، والسَّاتان، يجرجرن أذيالا هفهافة، فيجرجرن معها قلبي الصغير؟

نتصايح عاليا، ويعلو صياحَنا صُورُ «إسرافيل» كناية عن الصَّافرة ذات الصوت المدوي في الأركان الأربعة للمدينة، والذي يصحو على لعلعتها، وزلزلتها، عمال المناجم، والمَحَالُّ، والمشافي والمدارس، وما تحت الأرض، وما بين الفجاج والأحراش، والشِّعاب.

نتصايح شُعْثًا، جياعا نكاد إلا من بُقْيا شاي أو قهوة شربناها على عجل، وها هي ذي تقرقر في الأمعاء، ونحن في الطريق المُتْرِبِ المحفوف بالصنوبر والصفصاف والمخفور بضجيجنا، وقفقفة الصباحات السّيبيرية، في الطريق إلى الثانوية حيث المتعاونون الفرنسيون، والمتعاونات الفرنسيات، وبعض أساتذة اللغة العربية، إذ كانوا معدودين وسط زَحمة «النصارى».

شُعْثا راضين، قناعتنا زادنا (وهل كنا نملك غيرها؟)، أشقياء نتنعم بدفء التقارب، والجيرة، والتحاب، والمودة المضفورة بيننا خبزنا وإدامُنا.

اعتزازنا ما له حد، وهمتنا في التعلم والتحصيل، وازدراد ما ندرس، بلا ضفاف، إذ كان شقاء آبائنا، وَنَزْفُهم اليومي في المناجم والمفاحم الحجرية الغادرة، فاتحة الأشداق كل ساعة وحين، وَسُعالُهُم الذي يشق صدر الليل، وبقيا فرح، ومنتصف نوم: قناديل أضاءت أمامنا السبل، ونورت قُدَّامَنا الأفق، وملأتنا بعنفوان التحدي، ووطيس المعركة والقتال، الذي خضناه، من دون هوادة، رغم قلة ذات اليد، وذات الجيب، وانعدام المصاحبة والتوثيب.

بلى ! لقد كان لنا في مسار حياة وعمل بعض أساتذتنا، ما يحملنا على الطلب ليل-نهار، طلب العلم والاستزادة منه، والبحث عن مصادره، ومنابعه أنَّى كانت، وكانت من الندرة والشح، والقلة، والفاقة. فبالكاد نعثر على مرجع للعقاد أو لطه حسين، أو لمندور، أو لتيمور. وبالكاد والمشقة الضَّنْكَى، نصل إلى ديوان شعر ملموم لشوقي أو لحافظ أو لمطران أو لأبي ماضي، أو لشعراء الحداثة كالسياب ونازك والبياتي، وبلند الحيدري، وشعراء المقاومة الفلسطينيين.

فكيف أمكن أن نقرأ هؤلاء وأولئك وهم في العَيُّوقٍ بتعبير الناثر الفذ: الجاحظ، ونحن في الثرى، مشدودون، إلى أرض الفقر رغم مناجم الذهب الأسود، بأرْسان متينة، ومتجذرة دونها رَسَنُ عنزة السيد «سوغان» التي أفلتت من القيد لترتمي – بعد معركة خاسرة ـ في فم ذئب ضَارٍ !

كنا نقرؤهم عبر أحد أساتذتنا المبجلين الكبار الذي لازلت – كما لا يزال أقراني (جيلي) يحملون له المحبة والتقدير والتبجيل ـ إنه محمد خرماش الأستاذ، الذي شكل دخوله الثانوية أواسط الستينيات من القرن العشرين، منعطفا في سير الدراسة والتحصيل، بمستواي – في الأقل- مستوى الثانية إعدادي بتسمية اليوم. وأحدث شَقْلبةً في طريقة ومنهجية تقديم اللغة والأدب ما حَبَّبَها لنا نحن ـ الشُّعْتَ، الأبالسةَ الصغارَ- أبناءُ عِرْسٍ كما وُصِفْنا في تلك الأيام الحَيّيات في الذاكرة، الرائعات المدثرات بغلالة من ندى ألماسي، وصفاء بلوري، وصِدْقٍ وَلَّى.

كانت طَلَّة الأستاذ تذكرنا بالكناية السامقة التي ابتدعتها خُنَاسُ شاعرة المراثي الأولى في كل الأزمنة:

«كأنه علم على رأسه نار».

وما ذاك إلا لطوله قياسا إلى الأساتذة القصار وكانوا «بالدزينة» في الثانوية، يستوي في ذلك: الفرنسيون والمغاربة: السي «العام» ابن عم الأستاذ، محمد جميل القنيطري، غطّاس، ريّان- كُوصي- شاتورينو- لوريديرْ- بينّيتا (ابن يتاح)، ناهيك عن الفرنسيات.

طَلَّتُهُ ودَماثَتُهُ، وصوته النائس بين العلو والدنو، بين الرفع والخفض، الأقرب إلى الهمس، كل ذلك وغيره، كان مثار شغف وفضول لنا نحن التلامذة، ومحط إعجاب، وانتباه خاصين مشوبين بإحساس يقترب من الخوف والوجل، أو هو توقير وتقدير واحترام يتجاوز الوصف.

فعلى يد الأستاذ، ازددتُ غراما بالأدب واللغة، وتعلمت كيف أصوغ موضوعا إنشائيا، وكيف أميزه من كتابة خواطر طائرة وعائمة لا رابط لها بالدرس أو الموضوع المطلوب تقديمه وتحليله. وبحنوه الخاص، وحدبه، ورعايته لنا كافة، أمكن أن أطور إبداعي/ أقصد خربشاتي الأولى في القصة القصيرة، وفي الشعر. وهي الخربشات التي كنت بدأتها قبلا بتوجيه واعتناء من الأستاذ محمد جميل القنيطري المشاغب، والمتفلت من عقال المؤسسة المحافظة، ونظامها الصارم. وإن كنت أنسى لا أنسى شحه وتقتيره: ( أقصد الأستاذ خرماش ) في دمغ مواضيعنا الإنشائية بعلامات تقديرية لاتربو على 10 لأرفع موضوع ،مردداـ وقد دأب على ذلك: من منكم طه حسين ؟ أمام ذهولنا وصمتنا وحنقنا. ثم صرنا إلى اعتياد، وصار الأمر إلى رضا وقبول.

السي محمد خرماش، كان في واعيتنا الصغيرة والمحدودة- آنئذ- فريد وقته، وَفْلتَةَ زمانه، في الخلق الكريم، والسلوك القويم، والعلم العميم، والأناقة الظاهرة المدوخة التي رفعته في عيوننا العمشاء من فرط السهر، وضياء الشموع العشواء –إذ لا ينبغي أن ننسى- كانت الكهرباء فيضا قَدْرَ ما كانت غيبا وتقطعا فجائيا في ليالينا الجرادية المثلوجة والصقيعية، تلك الليالي التي تَهَدَّدَهَا – دوما- يومُ نَشْرٍ أو حَشْرٍ، وتهددنا بالمحو الكامل أو التَّجْميد الأحفوري مدى الدهر والأبد.

أذكر بِدْلاَتِة الغامقةَ السوداءَ والزرقاءَ المكويّةَ بعناية، وربطاتِ عنقه، في وقتٍ كانت الأناقة فيه نادرة بل مقصورة على «النصارى». إذ كان أقران الأستاذ خرماش – المدرسون بالثانوية نفسها، مُهَنْدَمين عاديا باديا، محشورين في بدلات تكاد ألوانها تبكي وتندب حظها لو لم يأتِ عليها الصابون اليومي فيفنيها الفناء النهائي.

هي نقطة أخرى تُحْسَبُ للأستاذ، كدت أقول الدكتور خرماش. بل هو هي، تليق به الصفة كما يليق بها (فلم تكن تصلح إلا له، ولم يكن يصلح إلا لها)، ليس اعتسافا نالها، أو مِنَّةً من أحد أو هدية هادٍ، بل حقا واستحقاقا وجدارة، لأنه حفر إليها الطريق حفرا، وسلخ الشهور والسنين ذوات العدد بين الكتب والكراريس، والكنانيش، باحثا، ومنقبا، وساعيا إلى ما به يكون وسط أترابه وأصدقائه وإخوانه، درْءا للنسيان – ربما- ودفعا للفقر المادي والعلمي، والحاجة الرمزية الأدبية، وعلو الذكر من خُبُوِّهِ وتلاشيه.

هكذا يتدرج أولئك الذين يطوف بهم طائف يقول على لساني:

كُنْ أوْ لا تكون

كن مِنْ لا شيء

اِنْبَثِقْ من صلصالك

وانحتْ لك حجما

وكوِّرْ بنيةً وظلاًّ ..

وارسُمْ أُفُقاً.

اُبْذُرْ بَذْرَتك، وتعَهَّدْها بالماء والشمس والهواء والسهر، والطَّلَّة المستديمة حتى لا يغافلها بطش الريح، أو تطاولها يدٌ نكراء في الغسق البهيم.

أن تتدرج في المراتب والمراقي، وتتسلق السلم، وتبني بيتك الخصوصي طابوقة إثر طابوقة، ولبنة بعد لبنة، هو ما اصطلحنا على تسميته بالعصامية: L’autodidactisme أو التربية الذاتية – أو L’auto- Formation: التكوين الذاتي، في أجواء، ومناخات غير مساعدة البتة.

من هنا، أحب أن أقول من دون تردد: إن من لم يتقلب، ويتشقلب – بالمعاني جميعها- في عديد الأشغال والمشاغل، وفي عديد المستويات (محاربا وساعيا لاستئصال داء الأمية العضال ببلادنا- ومعلما في الابتدائي، وأستاذا في الثانوي، وجامعيا بما يفيد: جمع فأوعى)، لا يصح أن يسمى أستاذا. دَعْنا من لقب «دكتور»، فاللقب إياه –على رغم أهميته ورنينه وتبعاته، إذ هو درجة علمية أكاديمية مسؤولة – ليس – في حالة الأستاذ خرماش، وأضراب الأستاذ خرماش، سوى نعت إضافي حتى لا أقول فُضْلَةً، ما دام أن المركوز مركوز، والكفاءة الرسالية، والنجاعة التعليمية، والوضعية الاعتبارية، قائمة ومكينة، وناجزة، ومنجزة.

مسارُ حياة الرجل، ومسيرُه، أشياؤه الخفية – كما يعتقد- البارزة لنا – كما كنا نداور بيننا. علمه، سلوكه، مراقي سعيه، ودأبه، كان في خلفية وأساس إقبالي على العمل، واحتراقي اليومي، وتدجين شقائي الطفولي، وَرُنُوِّي إلى الأفق، لأن الأستاذ كان لي كما لصحبي، وغير صحبي، إسوةً حسنةً.

ثم فرقتنا السبل، إذ كُلٌّ ضَرَبَ في أرض الله بسهم، وَتَوزّعتنا الأفضية والمدن والجغرافيات، ودوَّمَت الذكريات، فإذا بالأستاذ يبادر – بعد أكثر من ثلاثة عقود من البعاد والتنائي ــ إلى قراءة مجموعتي الشعرية الأولى: «جراح دلمون»، وهي المجموعة النوسطالجية التي كرستها لمجالي ومغاني الطفولة، ومديح آبائنا العمال العظام، وأمهاتنا الصبورات الأسطوريات. وكان ذلك بمناسبة إقامة أول تظاهرة ثقافية نظمها المجلس البلدي بمدينة جرادة، منتصف التسعينيات من القرن الماضي، إذ دُعِيَ إلى التظاهرة الثقافية ثلة من أبناء جرادة القدامى والمبدعين، والموظفين، والعمال. ودُعِيتُ لأقرأ جملة من نصوصي، والأستاذ إلى قراءة قراءتي (أليس مختصا في نقد النقد؟). كانت فرحتي لا توصف على الرغم من أنني تهيبت اللقاء. لقد ظللت ذلك التلميذ المهذب المضطرب في حضرة أساتذته، من توقير وتقدير وتبجيل، وخصوصا إذا كانوا من طينة مخصوصة، من طينة محمد خرماش.

ثم فُتِحَتْ قوسٌ عريضةٌ، تَلْأَلَأَ بالسحر والفتون، والكلامِ الصادق النابع من سويداء القلب، و»خابية» الوجدان. ولازالت القوسُ مفتوحةً، متلألئةً بالفتون، وبالذكريات العطرة، وعَبَق الفصل الذي قُدَّ من خشب، والذي احتوانا ذات عام مشهود؛ وبشخص كبير وجليل لا يحوطه الكلام، وتقصر دونه لغتي. إنه الأستاذ.. الأستاذ بالحروف الملكية كُلِّها.

إشــــــارة:

هي شهادة في الدكتور محمد خرماش أستاذي في إعدادية جرادة، وأستاذ النقد الأدبي: [نقد النقد]، بكلية الآداب بفاس، لمناسبة تكريمه في الدورة العاشرة للملتقى الوطني للقصة القصيرة، الذي نظم بفاس يوم 15 أبريل 2012.

محمد بودويك

بتاريخ : 30/04/2021