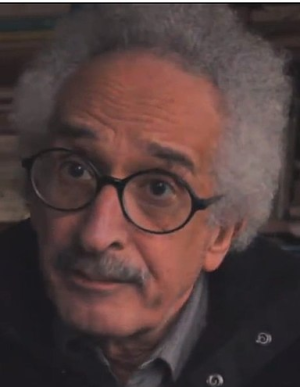

كان معلمي، بالابتدائي، سي البشير الزّْغَنْغَني، جباراً صلباً كصخرة الزمن العنيد، كحَجَرٍ تنبو عليه الحوادثُ وهو ملمومٌ.لا يمل ولا يكل من أكل لحم الآخرين، لحم زملائه المعلمين الذين لا يفقهون شيئا في اللغة والنحو بحسب رأيه. وليّناً سَمْحاً وديعا كخروف حين يكون رائق المزاج كأنه عاد، للتو، من سفر مُورِقٍ ذي رِبْحٍ وَغَنْمٍ وَناجح، أو من لقاء عشقٍ مُضَمَّخٍ بالعطر والوجد وصادح. كانت حصةُ الشكل تُخيفنا، وترتعد لها فرائِصُنا، بل وتُرْعِبنا لأنها حصةٌ يستأسدُ الإعرابُ فيها. كلُّ سطرٍ شَكَلَهُ تلميذ يقوم إلى السبورة، وَجَبَ أنْ يُعْرِبَهُ، وإلاَّ تَقَفَّعَتْ يداهُ، وتبلَّلَ سروالهُ. ذلك أنَّ المعلم البشيرَ لم يكن يتردد، البَتَّةَ، في ضَرْبِنا الضربَ المُبرِّحَ: اليدُ ممدودة مبسوطةٌ، والمسطرة / الحديدُ تهوي عليها من دون هوادة ولا رحمة، مما بغَّضَ إلينا حصةَ النحو والشكل والصرف. وكنت واحداً من أولئك المُبْغِضين الذين نالوا أنْصِبَةً معتبرةً، في حِصصٍ متفاوتة، من الضرب حتى صرتُ، إذا دُعِيتُ إلى شكل جملة أو جملتين، أرتجفُ كالورقة، ويخفق قلبي خفقاناً متسارعا متتابعا، وتعلو أنفاسي وتهبط لاهثةً كَكِير في يد الحَدّاد، ويتصببُ العرق من جبيني، وِتَغْشاني قشعريرةٌ تَنِدُّ عن الوصف، وبرودةٌ زرقاءُ تُجَمِّدُ الأطرافَ.

وحيث إِنَّ الأمرَ كان كذلك، وحيث إِنَّ العصا / المسطرةَ تعلو ولا يُعْلى عليها، كنت أحتال لأخفيَ وجهي عن عينيْ المعلم المتربصة، متخذاً ظهر زميلي أو زملائي، مخبأً وحائطاً حائلاً، آملاً أنْ لا َيَرْمُقَني، وأن لا تنزل عيناه الصقريتان على الفرخ الأزغب الأعزل. وقد عشتُ حصصاً بعدد الحصى، أُظْهِرُ رأسي وأُخْفيه كثعلب محمد زفزاف، والمعلم يدير عينيه الحمراوين الغاضبتين في جنبات القسم، مخترقا الصفوف الأولى، فالوُسْطَى، وصولا إلى الأخيرة، ملتقطاً، بحاسته التي لا تخطيء، وفِرَاسَتهِ التي رَبّاها بحكم الخبرة التعليمية والمِراس التربوي، التلاميذَ الخاملين الخائفين الوَجِلين، حتى بات حديثَ المدرسة، وحديثَ آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، الذين كانوا يُثْنونَ على صرامته، وشدته، و» علمه «، وقوة شخصيته. تلك الصفاتُ ـ الخِلالُ التي تحمل تلامذةَ قسمه على العمل والمثابرة والاجتهاد. فالخوف أهم وسيلة للتعلم والتحصيل، والاستيعاب. والعصا أرحمُ لنا وبنا، وأدْفَعُ للحفظ والفهم، من التراخي والرِّفْق، والعَطْفِ بدعوى أنَّ الشدةَ على المتعلمين ضارَّةٌ بهم حتى ولو قالها العلاَّمَة ابن خلدون. بينما أثبتت الأيامُ والتجاربُ والمروياتُ أن الأطفالَ الذين أصبحوا نوابغَ، فيما بعدُ، ذاقوا لهيب العصا، وقسوةَ العقاب البدني، بل، وتعرضوا لأشكالٍ من القهر النفسي بحبسهم، ووضعهم رهنَ إشارة المعلمين أو المعيدين، داخل حجرات الدرس في أوقات فراغهم، وفي مساءات السبت، وأصباح الآحاد. وجيلي، ومن لحق به، يعرف هذا وأكثر.

ما علينا. خَوفُ الطفل المُبَرَّرُ وغيرُ المُبررِ، وتعويلُهُ على قامات أصحابه وأقرانه في القسم، اتقاءَ إخْراجِه إلى السبورة، وإحْراجِه أمام زملائه، أوْحى إلى معلمه بتسميته ب « النَّمْس، وبابنِ عِرْسْ.

لكن، ما صلتي النفسيةُ والاجتماعيةُ، وهيئتي المورفولوجيةُ، وشكلي الفيزيائي، بابنِ عرس، وبالنَّمس؟. وليس بخافٍ على أحد، أن ابنَ عِرْسٍ الضعيف الممطوط، اللاَّحم، النّتِن، القاتل للفئران والجُرذان، والأرانب، والضفادع، وغيرِها، هو حيوانٌ مُنَفِّرٌ مُقَزِّزٌ مضموناً، بقدر ماهو مقبولٌ وناعمٌ شكلاً. فهل فيَّ ما يُذَكِّرُ بابنِ عرس؟. هل كنتُ نَتِناً وأنا الذي لم يكن يتخلص من « حْبيلةْ « أمه المنسوجة من حلفاءَ يابسةٍ حَرْشاءَ، إلا بالصياح والتوسل بُغْيَةَ إنهاء « طقس « الحمَّام الساخن السّالقِ. لكنها كانت تُصِرُّ على «إخراجي» أبيضَ من غير سوءٍ، بهجةً للناظرين، أحمرَ بعد الحكِّ والتقشير، والسلخ؟.

وهل كنتُ شَرِساً فظّاً في معاملتي مع زملائي، جِلْفاً مع أتْرابي وأساتذتي؟، متى؟ وأنا مَنْ كان يُتَأْتيءُ ويتصبب عرقاً حين يقف بين يدي معلم أو معلمة، وأمام زملائه، حيث تتبخَّرُ المحفوظةُ، أو تتداخلُ وتنشبك أبياتُها مختلطةً بريقي الذي يصعد، بالكاد، إلى لساني، فإذا صوتي مُخْتَنِقٌ، وإذا دمعي مُنْهَمِرٌ يسبقني إلى استجداء الرحمة والصًّفْحِ، أو نشداناً لظروف التخفيفِ بالضرب اللطيفِ.

وشُبِّهْتُ، في أطوار أخرى، بالنَّمْسِ الرشيقِ القصير الوديعِ ذي العينين المدورتين الواسعتين اللامعتين، والأنف المُسْتَدَقِّ، والذكاء الخارقِ، والخفة المذهلة، والمراوغة النابهة، والرقص المحسوبِ رياضياً بالثواني والدقائقِ، والملمترات، والأشبار قُبَالةَ كوبرا مُميتةٍ، أو حية سامة فاتكة، أو» شي قْرينَهْ كَحْلا «؟. وفي كل الأحوال، فالتشبيه إياهُ يليق بي مع حذف مراقصتي للحيات والأفاعي، فأنا أفزَعُ من فأْرٍ. وإسقاط الذكاء الخارقِ لأنه كان ينقصني. لكن، تسميتي وتكنيتي بِ ابنِ عرسٍ، ظلت ناقوساً يَرِنُّ في عقلي وقلبي، وفؤادي، الشيء الذي قادني إلى التقاط الخفيّ في علاقتي به، أو في توصيفي ونعتي به من قِبَلِ طيّب الذكر معلمي البشير رحمه الله حيّا وميتاً.

هل في الصلة الخفيةِ بيني وبينه، ما يوحي بالمكر، وما يدعو إلى استكشاف نفسي، ووضع اليد على سيرتي، وعلاقاتي بالأقران، وبوالديَّ، وبأفراد عائلتي؟. وهل فيها ما يَشي ويُنْبيءُ، لمن كان في حاجة إلى إِنْباءٍ وإخبارٍ، بهشاشةِ بنيتي الجسدية، بضآلتي، وهُزالي، ونحافتي، وقِصَرِ قامتي قياساً بالطِّوالِ في مثل عمري، وفي قسمي ومستوايَ؟. قد يكونُ. بل هو ما كانَ، وأنا أُزَكّيه، وأَبْصِمُ عليه بجوارحي.

لكن، مَكْري اا، ما وجْهُه؟، ما مِرْآتُه وتَجلّيهِ؟، ما طيُّهُ ونَشْرُهُ؟. ما مظهرُه سلوكياً؟، ومَبْطِنُه نفسياً؟.

فهل كنت ماكراً من دون أنْ أعلمَ؟، كيفَ؟ ومتى؟. ثم، هل للمكر صلةٌ موصولة بالكذب والافتراء؟. هل له ما يجمعه بالإفكِ، والغش، والتزوير والخداع، ونَقْض العهودِ، والتَّجَنّي على الحقيقة والموجود؟. رُبَّما. ومن ثَمَّ، يكون وصفي وتكنيتي بابن عرس ذات صِدْقيَّة، ومطابقةٍ لِمَا كَانَهُ الطفلُ الذي كنتُهُ. إذْ كان الكذبُ» الأبيض « المُتَعَمَّدُ، عصاً لَعِبيَّةً طفوليةً مُمْتَطاةً، وعُمْلَةً دارِجةً رائجةً تستوجبها الظروفُ، والأحوالُ، والمقاماتُ. والغِشُّ والتزوير رذيلتان مرفوضتان، بطبيعة الحال، بمقتضى الصفاء الإنساني، والتّوادِّ الإخواني، والنهي الديني، والوازع الأخلاقي. لكنهما مُنْقِذتان من العقاب والعذابِ في سياق خاص، وحالٍ مخصوصةٍ. فالالتجاء إلى الغش والتزوير في حالتي، مُبَرّرٌ ومُسَوَّغٌ، لا في الحالات الأخرى، والمجالات الاجتماعية، والعلاقات الإنسانية، والمعاملات التجارية، والخِدْمات، والطب والتعليم، وما إليها مِمّا تقوم عليه المصلحة العامة، والمصداقية، والثقةُ، والأمانةُ، والمحبة المتبادلةُ بين الناسِ.

وفي سياقي: كنت أعمد إلى تزوير النقط / العلامات التي تنزل تحت « عشرة»، خوفاً من حزام أبي الجلدي الغليظ، ورأفةً بصحة أمي. ومع أن تزويري لم يكن ذا عمر طويل، إذْ سرعان ما ينكشفُ أمرُهُ حين ينتبه إليه معلمي عند مراجعة الدفاتر، ووضع « نظر» التاريخية في الهامش على يمين الدروس. فيُعنِّفني، ويُخْضعني لدرس لا ينتهي في الوعظ والإرشاد والدين. غير أنني أعاود العصيانَ والعنادَ، والتزويرَ حتى مَلَّ المعلم / المعلمون من فعلتي، وتقويمي لتقويماتهم، فأحاطوا أبي علماً بذلك، ثم تركوني بعد أن يئسوا مني، ومن عودتي إلى الجادَّةِ، واقتناع ابنُ عرسٍ بأنه متاخر، غليظُ الرأس، ولم يعد ينفع معه لا توبيخٌ، ولا تقْريعٌ، ولا إنذارٌ، ولا تعنيفٌ، ولا هم يحزنونَ.

كذا، أكونُ ابنَ عرسٍ بالتأكيد. وكذا انتهى معلمي البشير إلى تسميتي وتوصيفي بذكائه الوقّادِ، بعد أنْ خَبَرَ « حقيقتي»، و»دخولي وخروجي « في الكلام، وإماتةَ أمي، يرحمها الله، عشرات المرات لأتَجَنّبَ الإهانةَ والإذْلالَ، ويدايَ التَّقَفُّعَ والانتفاخَ بفعل المسطرة الحديدِ المعلومة حين وصولي متأخراً ببضع دقائقَ أو أكثرَ، وحين لا أُنْجِزُ تماريني، وأحفظ المعلقاتِ، أقصد: المحفوظات التي كانت أبياتُها تزيدُ على الخَمْسةَ عَشَرَ بيتاً، بل على العشرين بيتاً وزيتاً.

تعنيفُ معلمي، وإخافتي أمام السبورةِ السوداءِ العَدوَّةِ، وإخراجي بأمره الإعرابي: قُمْ يا ابنَ عرسْ. واشْكُلْ الجملةَ المواليةَ، وأَعْرِبْها: ( لم يكن عبد الله بن محمد بن عبد الصمد، مقتنعا بما قاله أبوه روايةً عن جده )، ثمَّ، صرِّفْ إلى الأمر فعل ( رأى ). فَيا وَيْحِي، ويا وَيْلي من الصرف والتصريف إلى الأمر خاصَّةً.

أقف مبهوتاً، فلا أَحِيرُ جواباً، ولا أنْبِسُ ببنتِ شفةٍ، لأنني إنْ نَبَسْتُ سأُعَرِّضُ نفسي للضحك التهكمي، والغمز واللًمْز. فكأنَّ المعلم البشيرَ كان النَّذيرَ، كان يطلب المستحيل؟ تُرى، هل كان يفعل ذلك إمعاناً في إذلالي، وإبرازِ ضعفي، وقلةِ حيلتي أمامه وهو الفارعُ المُهَنْدَمُ ذو النظارة ذات الزجاجتين المُقَعَّرَتَيْن، وأمام زملائي النجباءِ منهم تحديداً؟

كل ذلك أثمرَ ـ بعد أنْ شَبَبْتُ عن الطوق، واشتدَّ عودي نسبياً، وسلختُ سنةً أخرى أراجع فيها، وأقضي الساعاتِ الطّوالَ في حفظ الشعر، والإعراب، كما في حفظ القرآن. وكانت حافظتي طريَّةً طازَجَة إسفنجيةً تهضم كل ما تقع عليه، وما يقدم لها، وتشرب ما أقرأ وأطالع شربا سَلْسالاً في زمن قياسي، ساعدني عليه، اختلافي إلى الكُتّابِ منذ باكورةِ طفولتي حتى بدايات صبايَ.

أَثْمَرَ عندما وطِئْتُ أرض الإعدادي، زادي وسَنَدي: الحفظ والمثابرة، وزوَّداتي: كتبٌ ومجلاتٌ مختلفةٌ عربية وفرنسيةٌ.

ألاَ سقى اللهُ تلك السنواتِ الموشوماتِ الخوالي، ورَحِمَ معلمي البشير برحمته الواسعة.

محمد بودويك

وحيث إِنَّ الأمرَ كان كذلك، وحيث إِنَّ العصا / المسطرةَ تعلو ولا يُعْلى عليها، كنت أحتال لأخفيَ وجهي عن عينيْ المعلم المتربصة، متخذاً ظهر زميلي أو زملائي، مخبأً وحائطاً حائلاً، آملاً أنْ لا َيَرْمُقَني، وأن لا تنزل عيناه الصقريتان على الفرخ الأزغب الأعزل. وقد عشتُ حصصاً بعدد الحصى، أُظْهِرُ رأسي وأُخْفيه كثعلب محمد زفزاف، والمعلم يدير عينيه الحمراوين الغاضبتين في جنبات القسم، مخترقا الصفوف الأولى، فالوُسْطَى، وصولا إلى الأخيرة، ملتقطاً، بحاسته التي لا تخطيء، وفِرَاسَتهِ التي رَبّاها بحكم الخبرة التعليمية والمِراس التربوي، التلاميذَ الخاملين الخائفين الوَجِلين، حتى بات حديثَ المدرسة، وحديثَ آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، الذين كانوا يُثْنونَ على صرامته، وشدته، و» علمه «، وقوة شخصيته. تلك الصفاتُ ـ الخِلالُ التي تحمل تلامذةَ قسمه على العمل والمثابرة والاجتهاد. فالخوف أهم وسيلة للتعلم والتحصيل، والاستيعاب. والعصا أرحمُ لنا وبنا، وأدْفَعُ للحفظ والفهم، من التراخي والرِّفْق، والعَطْفِ بدعوى أنَّ الشدةَ على المتعلمين ضارَّةٌ بهم حتى ولو قالها العلاَّمَة ابن خلدون. بينما أثبتت الأيامُ والتجاربُ والمروياتُ أن الأطفالَ الذين أصبحوا نوابغَ، فيما بعدُ، ذاقوا لهيب العصا، وقسوةَ العقاب البدني، بل، وتعرضوا لأشكالٍ من القهر النفسي بحبسهم، ووضعهم رهنَ إشارة المعلمين أو المعيدين، داخل حجرات الدرس في أوقات فراغهم، وفي مساءات السبت، وأصباح الآحاد. وجيلي، ومن لحق به، يعرف هذا وأكثر.

ما علينا. خَوفُ الطفل المُبَرَّرُ وغيرُ المُبررِ، وتعويلُهُ على قامات أصحابه وأقرانه في القسم، اتقاءَ إخْراجِه إلى السبورة، وإحْراجِه أمام زملائه، أوْحى إلى معلمه بتسميته ب « النَّمْس، وبابنِ عِرْسْ.

لكن، ما صلتي النفسيةُ والاجتماعيةُ، وهيئتي المورفولوجيةُ، وشكلي الفيزيائي، بابنِ عرس، وبالنَّمس؟. وليس بخافٍ على أحد، أن ابنَ عِرْسٍ الضعيف الممطوط، اللاَّحم، النّتِن، القاتل للفئران والجُرذان، والأرانب، والضفادع، وغيرِها، هو حيوانٌ مُنَفِّرٌ مُقَزِّزٌ مضموناً، بقدر ماهو مقبولٌ وناعمٌ شكلاً. فهل فيَّ ما يُذَكِّرُ بابنِ عرس؟. هل كنتُ نَتِناً وأنا الذي لم يكن يتخلص من « حْبيلةْ « أمه المنسوجة من حلفاءَ يابسةٍ حَرْشاءَ، إلا بالصياح والتوسل بُغْيَةَ إنهاء « طقس « الحمَّام الساخن السّالقِ. لكنها كانت تُصِرُّ على «إخراجي» أبيضَ من غير سوءٍ، بهجةً للناظرين، أحمرَ بعد الحكِّ والتقشير، والسلخ؟.

وهل كنتُ شَرِساً فظّاً في معاملتي مع زملائي، جِلْفاً مع أتْرابي وأساتذتي؟، متى؟ وأنا مَنْ كان يُتَأْتيءُ ويتصبب عرقاً حين يقف بين يدي معلم أو معلمة، وأمام زملائه، حيث تتبخَّرُ المحفوظةُ، أو تتداخلُ وتنشبك أبياتُها مختلطةً بريقي الذي يصعد، بالكاد، إلى لساني، فإذا صوتي مُخْتَنِقٌ، وإذا دمعي مُنْهَمِرٌ يسبقني إلى استجداء الرحمة والصًّفْحِ، أو نشداناً لظروف التخفيفِ بالضرب اللطيفِ.

وشُبِّهْتُ، في أطوار أخرى، بالنَّمْسِ الرشيقِ القصير الوديعِ ذي العينين المدورتين الواسعتين اللامعتين، والأنف المُسْتَدَقِّ، والذكاء الخارقِ، والخفة المذهلة، والمراوغة النابهة، والرقص المحسوبِ رياضياً بالثواني والدقائقِ، والملمترات، والأشبار قُبَالةَ كوبرا مُميتةٍ، أو حية سامة فاتكة، أو» شي قْرينَهْ كَحْلا «؟. وفي كل الأحوال، فالتشبيه إياهُ يليق بي مع حذف مراقصتي للحيات والأفاعي، فأنا أفزَعُ من فأْرٍ. وإسقاط الذكاء الخارقِ لأنه كان ينقصني. لكن، تسميتي وتكنيتي بِ ابنِ عرسٍ، ظلت ناقوساً يَرِنُّ في عقلي وقلبي، وفؤادي، الشيء الذي قادني إلى التقاط الخفيّ في علاقتي به، أو في توصيفي ونعتي به من قِبَلِ طيّب الذكر معلمي البشير رحمه الله حيّا وميتاً.

هل في الصلة الخفيةِ بيني وبينه، ما يوحي بالمكر، وما يدعو إلى استكشاف نفسي، ووضع اليد على سيرتي، وعلاقاتي بالأقران، وبوالديَّ، وبأفراد عائلتي؟. وهل فيها ما يَشي ويُنْبيءُ، لمن كان في حاجة إلى إِنْباءٍ وإخبارٍ، بهشاشةِ بنيتي الجسدية، بضآلتي، وهُزالي، ونحافتي، وقِصَرِ قامتي قياساً بالطِّوالِ في مثل عمري، وفي قسمي ومستوايَ؟. قد يكونُ. بل هو ما كانَ، وأنا أُزَكّيه، وأَبْصِمُ عليه بجوارحي.

لكن، مَكْري اا، ما وجْهُه؟، ما مِرْآتُه وتَجلّيهِ؟، ما طيُّهُ ونَشْرُهُ؟. ما مظهرُه سلوكياً؟، ومَبْطِنُه نفسياً؟.

فهل كنت ماكراً من دون أنْ أعلمَ؟، كيفَ؟ ومتى؟. ثم، هل للمكر صلةٌ موصولة بالكذب والافتراء؟. هل له ما يجمعه بالإفكِ، والغش، والتزوير والخداع، ونَقْض العهودِ، والتَّجَنّي على الحقيقة والموجود؟. رُبَّما. ومن ثَمَّ، يكون وصفي وتكنيتي بابن عرس ذات صِدْقيَّة، ومطابقةٍ لِمَا كَانَهُ الطفلُ الذي كنتُهُ. إذْ كان الكذبُ» الأبيض « المُتَعَمَّدُ، عصاً لَعِبيَّةً طفوليةً مُمْتَطاةً، وعُمْلَةً دارِجةً رائجةً تستوجبها الظروفُ، والأحوالُ، والمقاماتُ. والغِشُّ والتزوير رذيلتان مرفوضتان، بطبيعة الحال، بمقتضى الصفاء الإنساني، والتّوادِّ الإخواني، والنهي الديني، والوازع الأخلاقي. لكنهما مُنْقِذتان من العقاب والعذابِ في سياق خاص، وحالٍ مخصوصةٍ. فالالتجاء إلى الغش والتزوير في حالتي، مُبَرّرٌ ومُسَوَّغٌ، لا في الحالات الأخرى، والمجالات الاجتماعية، والعلاقات الإنسانية، والمعاملات التجارية، والخِدْمات، والطب والتعليم، وما إليها مِمّا تقوم عليه المصلحة العامة، والمصداقية، والثقةُ، والأمانةُ، والمحبة المتبادلةُ بين الناسِ.

وفي سياقي: كنت أعمد إلى تزوير النقط / العلامات التي تنزل تحت « عشرة»، خوفاً من حزام أبي الجلدي الغليظ، ورأفةً بصحة أمي. ومع أن تزويري لم يكن ذا عمر طويل، إذْ سرعان ما ينكشفُ أمرُهُ حين ينتبه إليه معلمي عند مراجعة الدفاتر، ووضع « نظر» التاريخية في الهامش على يمين الدروس. فيُعنِّفني، ويُخْضعني لدرس لا ينتهي في الوعظ والإرشاد والدين. غير أنني أعاود العصيانَ والعنادَ، والتزويرَ حتى مَلَّ المعلم / المعلمون من فعلتي، وتقويمي لتقويماتهم، فأحاطوا أبي علماً بذلك، ثم تركوني بعد أن يئسوا مني، ومن عودتي إلى الجادَّةِ، واقتناع ابنُ عرسٍ بأنه متاخر، غليظُ الرأس، ولم يعد ينفع معه لا توبيخٌ، ولا تقْريعٌ، ولا إنذارٌ، ولا تعنيفٌ، ولا هم يحزنونَ.

كذا، أكونُ ابنَ عرسٍ بالتأكيد. وكذا انتهى معلمي البشير إلى تسميتي وتوصيفي بذكائه الوقّادِ، بعد أنْ خَبَرَ « حقيقتي»، و»دخولي وخروجي « في الكلام، وإماتةَ أمي، يرحمها الله، عشرات المرات لأتَجَنّبَ الإهانةَ والإذْلالَ، ويدايَ التَّقَفُّعَ والانتفاخَ بفعل المسطرة الحديدِ المعلومة حين وصولي متأخراً ببضع دقائقَ أو أكثرَ، وحين لا أُنْجِزُ تماريني، وأحفظ المعلقاتِ، أقصد: المحفوظات التي كانت أبياتُها تزيدُ على الخَمْسةَ عَشَرَ بيتاً، بل على العشرين بيتاً وزيتاً.

تعنيفُ معلمي، وإخافتي أمام السبورةِ السوداءِ العَدوَّةِ، وإخراجي بأمره الإعرابي: قُمْ يا ابنَ عرسْ. واشْكُلْ الجملةَ المواليةَ، وأَعْرِبْها: ( لم يكن عبد الله بن محمد بن عبد الصمد، مقتنعا بما قاله أبوه روايةً عن جده )، ثمَّ، صرِّفْ إلى الأمر فعل ( رأى ). فَيا وَيْحِي، ويا وَيْلي من الصرف والتصريف إلى الأمر خاصَّةً.

أقف مبهوتاً، فلا أَحِيرُ جواباً، ولا أنْبِسُ ببنتِ شفةٍ، لأنني إنْ نَبَسْتُ سأُعَرِّضُ نفسي للضحك التهكمي، والغمز واللًمْز. فكأنَّ المعلم البشيرَ كان النَّذيرَ، كان يطلب المستحيل؟ تُرى، هل كان يفعل ذلك إمعاناً في إذلالي، وإبرازِ ضعفي، وقلةِ حيلتي أمامه وهو الفارعُ المُهَنْدَمُ ذو النظارة ذات الزجاجتين المُقَعَّرَتَيْن، وأمام زملائي النجباءِ منهم تحديداً؟

كل ذلك أثمرَ ـ بعد أنْ شَبَبْتُ عن الطوق، واشتدَّ عودي نسبياً، وسلختُ سنةً أخرى أراجع فيها، وأقضي الساعاتِ الطّوالَ في حفظ الشعر، والإعراب، كما في حفظ القرآن. وكانت حافظتي طريَّةً طازَجَة إسفنجيةً تهضم كل ما تقع عليه، وما يقدم لها، وتشرب ما أقرأ وأطالع شربا سَلْسالاً في زمن قياسي، ساعدني عليه، اختلافي إلى الكُتّابِ منذ باكورةِ طفولتي حتى بدايات صبايَ.

أَثْمَرَ عندما وطِئْتُ أرض الإعدادي، زادي وسَنَدي: الحفظ والمثابرة، وزوَّداتي: كتبٌ ومجلاتٌ مختلفةٌ عربية وفرنسيةٌ.

ألاَ سقى اللهُ تلك السنواتِ الموشوماتِ الخوالي، ورَحِمَ معلمي البشير برحمته الواسعة.

محمد بودويك

اِبْنُ عِــــرْسٍ - AL ITIHAD

كان معلمي، بالابتدائي، سي البشير الزّْغَنْغَني، جباراً صلباً كصخرة الزمن العنيد، كحَجَرٍ تنبو عليه الحوادثُ وهو ملمومٌ.لا يمل ولا يكل

alittihad.info