الوجودية بين “غثيان” سارتر و”شحّاذ” نجيب محفوظ

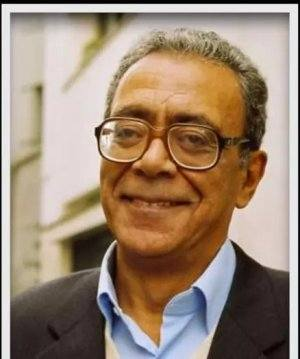

د. يوسف حطّيني

أولاً ـ تمهيد:

تبدو التصورات الفلسفية عند الفرد أكثر تعقيداً مما هي في التنظير الفلسفي، فالتنظير الفلسفي مؤطر بمنهج يضمن شيئاً من عدم التداخل بين المذاهب، أمّا الفرد، سواء أكان كائناً بشرياً، أم شخصية سردية، فهو نتاج فلسفات متداخلة، يعيشها متزامنة أو متتابعة، دون أن يدرك المآلات التي ينتهي إليها؛ لذلك ينبغي الحذر في التعامل مع التحليل النقدي حياله؛ إذ ليس من المستحسن أن نتحدث مثلاً عن شخصية وجودية أو عبثية، وإنما عن ملامح وجودية أو عبثية في شخصية ما؛ فالشخصية عرضة لتغيّرات مستمرة، لأنها ابنة الوجود، وابنة قلقه ومجهوله، وابنة أسئلته الكبرى التي يحار العقل في استكناه معناها.

في هذا البحث نحاول أن نعرض رؤيتنا لملامح الشخصية الوجودية في روايتين شهيرتين، كتبهما علمان من أعلام الأدب العالمي، هما روايتا “الغثيان[1]” لجان بول سارتر (1905ـ 1980) ، و”الشحاذ[2]” لنجيب محفوظ (1911ـ2006). وقبل أن نغوص عميقاً في تحليل الروايتين نقدّم بمقدّمة عامة عن الوجودية، وتمظهرها في ما كتبه الرجلان من أعمال أدبية.

تقوم الوجودية أساساً على فكرة الحرية، فالإنسان في الفكر الوجودي حرٌّ وصاحب كيان، فإذا كان الأب الروحي للفلسفة الوجودية الدانماركي سورين كيركيغارد (1813ـ 1855م) يَفترض أن كل فرد مسؤول عن إيجاد معنى لحياته، فإنّ الوجودية انطلقت من هذه الفكرة الأساسية، لتصبح مذهباً أدبياً، ينتصر لحرية الإنسان التامة في التفكير بلا قيود، خاصة بعد أن انخفضت قيمته الجوهرية إثر انتشار الحروب والنزاعات المدمّرة منذ بدايات القرن العشرين؛ فكان اهتمام الوجودية بالإنسان روحاً وجسداً، والثقة بقدرته على صناعة حياته، وتحقيق وجوده الخاص بملء حريته، ردَّ فعل مباشراً على الحيف الذي أصاب قيمته في ظلّ تلك الظروف. وباتت قيمة الإنسان في العرف الوجودي مرتهنة بـ “مجموع الوجود الذي يتصوره، ووجوده هو مجموع ما حققه[3]“.

ثانياً ـ حكايتا “الغثيان” و”الشحّاذ”:

يعد جان بول سارتر واحداً من أهم من نقلوا الوجودية إلى العالم العربي؛ إذ لم يكتف بالتنظير للوجودية بل لجأ إلى المسرح والرواية من أجل ترسيخ مبادئها، فقد قدّم للقارئ بضعة عشر كتاباً، اشتهر منها في عالمنا العربي: “الوجودية مذهب إنساني”ـ 1946م، و”الوجود والعدم”ـ 1943م، ومسرحية “الذباب”ـ 1943، ورواية “الغثيان”ـ 1938م، وأثّرت هذه الكتب، والفلسفة التي تدعو إليها، تأثيراً كبيراً في الأدب العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.

أما نجيب محفوظ الذي اطلع على منابع الفلسفة الوجودية في النصوص الفلسفية والإبداعية، فقد كانت له رؤيته الخاصة، وأسئلته الملحّة عن الإنسان والوجود، ويمكن لنا هنا أن نؤكّد أن رواياته جميعاً اشتغلت بالإنسان وقلقه، ودعت إلى حريته، وأن نؤكد أيضاً أن ثمة تقاطعات لافتة بين رؤى شخصياته الروائية، وبين رؤى الوجوديين، خاصة في روايات (القاهرة الجيدةـ 1945) و(بداية ونهايةـ1949) و(السمان والخريف ـ 1962) و(الطريق ـ1964) و(الشحاذـ 1965)، و(رحلة ابن فطومة) 1983. ولعلّنا نشير هنا إلى أن ثمة روايات لا تصنف ضمن الإطار العام للروايات الوجودية، ولكنها تنطلق من رؤية وجودية شاملة، من مثل رواية (أولاد حارتنا ـ1967) التي يمكن أن نصنّفها رواية رمزية من حيث بناؤها الداخلي، ولكننا نتلمس في رؤيتها العامة بحث الإنسان، وربما إخفاقه في البحث، عن معنى الوجود.

تعتمد الحكايتان في روايتي (الغثيان) لسارتر، و(الشحّاذ) لمحفوظ على تأملات شخص وحيد، منعزل بجسده، أو بفكره، عن الآخرين، سعياً إلى محاولة فهم ما يدور حوله، للتخلص من غثيانه، كما نرى عند الأول، أو من عذابه كما نرى عند الثاني.

في رواية “الغثيان” يقوم الرجل الوحيد “أنطون روكتان” برحلة إلى “بوفيل” بغرض تأليف كتاب عن الماركيز دور رولبون، وفي جو الوحدة والعزلة النموذجي الذي يعيشه تتعربش ذكرياته على شجرة مخيلته الخصبة، فيقرر أن يكتب يومياته، ويدوّن كلّ شيء مدعوماً بذاكرة تعود إلى الماضي، وعينين تراقبان الحاضر، وتكتبان تفاصيله، حتى إن تشابهت أو تكررت في بعض الأحيان؛ فالمهم أن يكتب ما يراه وما يحس به؛ ليتخلص من ضغط تفكيره، ومن غثيانه، غير أنه بمرور الوقت يألف غثيانه الذي يصبح جزءاً من حياته.

وعلى الرغم من أن الحب شكّل نقطة مضيئة في حياته؛ فإنه شكّل نقطة فاصلة أيضاً في جعله وحيداً، إذ صارت هذه الوحدة، بعد افتراقه عن حبيبته آني، متّكأ لتأمل علاقتهما السابقة، أو لطرح أسئلة جديدة بشأنها: عما تفعل بعيدة عنه، ومن ستقابل غيره؟ أو متكأ للهرب من سأم مراقبة الناس ورصد الانطباعات عنهم.

لقد كان تدوين المشاهدات والانطباعات هو قرار أنطون روكتان، وهو عذابه أيضاً، يكتب ليتخلص من غثيان يفاجئه في لحظات غير متوقعة، وفي مواقف غير متشابهة، وحين يشعر أنه تخلص من غثيانه (وهو شعور مؤقت) يتوقف عن الكتابة، ولينطلق من ثم في رحلة جديدة، بعد أن قرر نهائياً ألا يكتب عن حياة الماركيز دور رولبون، وأن يجعل اليوميات التي كتبها رواية، دون أن يوحي ذلك بنهاية الغثيان، فالأسئلة التي ما زالت تدور في ذهنه، تبحث عن إجابات جديدة، ويوميات أخرى، مرشحة أن تضعه أمام غثيان جديد، في دوامة لا تنتهي. فإذا كانت لحظة الكشف تتجلّى في سياق ما، وتكشف عن وميض إجابة، فإن ذلك سرعان ما يختفي، ليعود روكتان ضائعاً منسيّاً: “والآن.. حين أقول أنا يبدو لي ذلك أجوف، إنني لا أتوصل بعد جيداً إلى أن أحسّني، لفرط ما أنا منسيّ[4]“، فالحقيقة التي تتجرد من غوامضها أمامه سرعان ما تحتجب بشكل عبثي، “وفجأة تصفرُّ الأنا وتصفرُّ، وينتهي الأمر، وتنطفئ[5]“، وفجأة يكتشف بطل الغثيان أنه واهم، وأن مفتاح كينونته لغز دائم: “إني وجدت مفتاح الكينونة، مفتاح غثياناتي، مفتاح حياتي نفسها، والواقع أن كل ما استطعت أن ألتقطه فيما بعد يتلخّص في هذه العبثية الأساسية. عبثية: كلمة أخرى؛ إنني أتخبط تجاه الكلمات[6]“.

أما رواية “الشحاذ” فتبدأ حكايتها من عمر الحمزاوي، وهو يشكو لصديقه الطبيب إحساسه بالضياع وفقدان الرغبة بالحياة والعمل، ولا يفرح بخبر حمل زوجته، بل يترك زوجته وابنتيه، ليبحث عن إكسير الحياة، فيذهب مع صديقه الصحفي مصطفى إلى الملاهي الليلية، ويتعرف إلى مارغريت التي تسافر بسرعة قبل أن يتذوق شهدها، ثم إلى وردة التي يخصص لها شقة ويشتري لها ثياباً، ويعيش معها، ويحاورها، ويحاور غيرها، حول معنى الحياة وعن إيمانها بالله، وغير ذلك من الأسئلة الوجودية التي لا تلقى من المستمعين غير الدهش.

عاش عمر الحمزاوي وحيداً في ازدحام العائلة، وفي ازدحام النساء اللائي عرفهن بعد وردة، منفصلاً عن روحه وجسمه، فينصرف إلى ما يشبه التصوف، معلناً أنه شفي مما يعانيه/ وقد امتزج هذا الشفاء الرومانسي المؤقت بالطبيعة المفتوحة التي أتاحت له مزيداً من التأمل؛ وهو إذ يسهر في الملهى الليلي، ويخرج وحيداً إلى الطريق الصحرواي، يشعر بسعادة غامرة في تأمل الكون بحثاً عن اليقين: “وشملته سعادة غامرة جنونية آسرة، وطرب رقصت له الكائنات في أربعة أركان المعمورة (…) وأظله يقين عجيب ذو ثقل يقطر من السلام والطمأنينة[7]“،

غير أنه بعد أن تلد زوجته طفلاً (تسميه ابنته سمير)، ويجتمع شمل العائلة مؤقتاً؛ ينسحب من جديد إلى وحدة مطلقة، باحثاً عن القوة الكامنة وراء الحياة، على الرغم من أن صديقه عثمان يؤكد له أنه لن يستطيع إيجاد معنى الحياة وهو يعيش خارجها.

وعند النظر إلى البنيتين الحكائيتين فإننا سنميل إلى ترجيح كفة نجيب محفوظ الذي ينسج حكاية بالدرجة الأولى، ويحمل الشخصية الفنية ملامح الأزمة الفكرية التي يريد التعبير عنها، في مقابل رواية ذهنية يصوغها سارتر، ويقدّ شخصيتها الرئيسة، لتعبّر عن الفكر الذي يسعى إلى ترسيخه. وما هذا الترجيح إلا لأن الرواية سرد فني يعبّر عن أيديولوجيا، وليست أيديولوجيا تلبس بالرغم منها ثوباً فنياً. غير أننا لن نفصل في هذا الأمر لأنّ عنوان بحثنا سيحيلنا إلى البحث عن ملامح الوجودية في الروايتين.

ثالثاً ـ الشخصية الوجودية بين الفاعلية والانكفاء:

ثمة تشابهات كثيرة بين كل من أنطون روكتان بطل رواية “الغثيان”، وعمر الحمزاوي بطل رواية “الشحّاذ”، فكلاهما عند التحقيق (شحّاذان)، يتسولان الوصول إلى حقيقة الوجود، وهما بطلان إشكاليان مشغولان بالأسئلة الفلسفية الكبرى، ويخوضان رحلتي البحث عن أجوبة لها، ولكلّ منهما حياته الخارجية الظاهرة، وحياة أخرى باطنة يعجز الآخرون عن إدراكها، حياة باطنة شغوفة بالبحث عن الحقيقة عبر العزلة والتأمل والبدائل المختلفة. وإذا اختلفت طرق البحث ووسائله بينهما، فإن المؤكّد أنّ أياً منهما لم يستطع الوصول إلى ما يبحث عنه، لتبقى أسئلتهما مفتوحة إلى الأبد.

تُنَظِّرُ الوجودية لانخراط الفرد في المجتمع، ولمسؤوليته الحرة في الوجود، حتى يحقق كينونته في وجود متحقق بكينونة أفراده، وترى أنّ “الإنسان، لما كان عليه أن يكون حراً، فإنه يحمل على عاتقه عبء العالم كله، إنه مسؤول عن نفسه بوصفه حالة وجود[8]“، غير أننا حين ندقق في كثير من الشخصيات الوجودية التي تظهر في أثواب سردية، نجدها تميل إلى الهرب لا إلى المجابهة، وتنكفئ على ذاتها، بعد أن تكتشف أن المجتمع الذي تنتمي إليه أكثر فوضى من إمكانية التآلف معه، فتبحث عن سر النظام في الكون، وتكاد تكون نماذج لـ اللامنتمي الذي عرفه كولن ولسون بأنه: “الإنسان الذي يدرك ما تنهض عليه الحياة من أساس واه، والذي يشعر بأن الاضطراب والفوضوية هما أعمق تجذّراً من النظام الذي يؤمن به قومه[9]“.

ونلمس مثل هذا الهرب عند روكتان بطل “الغثيان[10]” الذي يقرر أن المدينة هي التي تبدأ بالتخلي عنه أولاً، فيهرع إلى ذاته، ويكشف في سياق آخر أن وجوده بين مجموع الناس في الماضي، كان شيئاً لا معنى له، وأنه قضى سنوات من حياته في السأم. يقول روكتان: “ثم استيقظتُ فجأة من سبات ستة أعوام، وبدا لي التمثال كريهاً بليداً، وأحسستُ أنني كنتُ سئماً سأماً عميقاً، ولم أكن أستطيع أن أفهم لماذا كنتُ في الهند الصينية، ما الذي كنت أفعله هناك؟ لماذا كنت أتحدث مع هؤلاء الناس[11]“.

ويقوده مثل هذا السأم إلى التشاؤم، والسوداوية، فيحبُّ “سماء الأمس، سماء ضيقة، مسوّدة بالمطر[12]“، ويرى السواد البيئة المثلى لتجلية المبهم، فيقول: “وحين يسود الظلام، سأخرج أنا والأشياء من الغموض[13]“، وتظهر له الكنيسة كتلة شيطانية بيضاء[14]، بل إن تشاؤمه يعظُم في تخيّله، وتنفتح صورته على غرائبية تنطلق من الواقع، وتحيل إلى خيال مقزّز: “وتركت ذراعي تمر على خاصرة صاحبة المطعم، فرأيت فجأة حديقة صغيرة ذات أشجار واطئة عريضة، تتدلى منها أوراق ضخمة يغطيها الشعر. وكان ثمة نمل يعدو في كل مكان…[15]“.

كما نلمس ذلك السلوك النكوصي عند عمر الحمزاوي الذي ينكفئ على نفسه، ويشعر بأنه مريض مرضاً غامضاً، هو سأمه من كل شيء، وعدم قدرته على التوافق مع الناس والعمل، يقول عمر الحمزاوي لصديقه الطبيب واصفاً حالته:

“ليس تعباً بالمعنى المألوف، يخيل إلي أني ما زلت قادراً على العمل، ولكني لا أرغب فيه (…) لا أريد أن أفكر أو أن أشعر أو أن أتحرك.. كل شيء يتمزّق ويموت[16]“، كما يصرح في موضع آخر من الرواية بقوله: “قتل الضجر كلّ شيء[17]“، وينتظر معجزة تحوّل “الرطوبة اللزجة إلى عاصفة هوجاء[18]“، وهو بذلك ينتمي إلى اللامنتمي من خلال زهده بالعمل والأسرة، وتقززه من أصدقائه، ومن بيته الذي “لم يعد بالمأوى المحبوب[19]“، ومن نفسه ذاتها: “يا إلهي. إنهما شيء واحد. زينب والعمل. والداء الذي زهدني في العمل هو الذي يزهدني في زينب. هي رمزه. هي المال والنجاح والثراء، وأخيراً المرض. ولأنني أتقزز من كل أولئك فأنا أتقزز من نفسي، أو لأنني أتقزز من نفسي فأنا أتقزز من كل أولئك[20]“.

رابعاً ـ الزمن عند الشخصية الوجودية:

في النظرة إلى الزمن نلمس عدم التفات الوجوديين إلى أزمنة تسبقهم وأخرى تلحقهم. ومثلما شاهدنا روكتان في سياق سابق نادماً على زمن أمضاه في الهند الصينية، فإننا نجد الحمزاوي غير حافل بماضي وردة، وغير مهتم بمعرفة أي شيء عنه؛ لأنّ المعوّل عليه في عرفهما، ليس الماضي الذي لا قيمة له، ولا المستقبل المجهول، بل الحاضر الذي ربما يمتد لذكرى قريبة ما تزال تفاصيلها طازجة.

في الورقة الأولى التي يعنونها روكتان بـ “ورقة بلا تاريخ”، يؤكّد على اللحظة الحاضرة من خلال تدوين المشاهدات بأدقّ دقائقها، ويشير إلى أنه ينبغي “تجنّب إهمال الفروق والدقائق والأمور الصغيرة، حتى ولو كانت تبدو لا قيمة لها[21]“، إنها اللحظة الحاضرة التي تبقى هي الأهم، لأنها الأكثر حضوراً من الماضي والمستقبل كليهما. يعرف روكتان أن الوضع سيئ جداً، وأنّ (تلك اللحظة) التي يعيشها في المقهى، وتلك القذارة التي تكتنفه، وذلك الغثيان الذي يشعر به، أرسخ عنده من أي زمن آخر[22].

ويؤمن بأنه يجب أن يدون اللحظة التي سيتحدث فيها عن أودولف، حتى وإن كانت تعود عليه بشعور الغثيان. ها هو ذا يتحدث عن أودولف: “كان قميصه القطني يبرز بفرح فوق جدار بلون الشوكولا. إن هذا أيضاً يعود بشعور الغثيان، أو بالأحرى الغثيان نفسه. إن الغثيان ليس فيَّ، فأنا أحسه هناك على الجدار، على الرافعتين، حولي في كل مكان[23]“.

إن إيمان أنطون روكتان باللحظة الحاضرة يتجلّى حتى في مراقبة عاشقين لا يستعجلان اللحظات الحميمة، فما يزال أمامهما ثلاثون عاماً، “وليسا في ذلك بمخطئين. وبعد أن يناما معاً يجب أن يجدا شيئاً آخر، ليحجبا عبثية كينونتهما الهائلة. ومع ذلك.. أمن الضروري حتماً أن يكذب أحدهما على الآخر[24]“. ولأنّ الماضي لم يكن يساوي شيئاً ذا بال؛ فقد أكّد البطل أنّ “الأحاسيس العجيبة التي راودتني في الأسبوع الماضي تبدو لي اليوم مضحكة جداً[25]“، ويبدو المستقبل أكثر شحوباً من خلال تجلياته، في هيئة عجوز تقترب من زاوية الشارع في زمن غير زمنها:

· “إنني (أرى) المستقبل، إنه هناك، منتصب في الشارع، لا يكاد يزيد شحوباً عن الحاضر. ما حاجته أن يتحقق أي جديد يمنحه ذلك. إن العجوز تبتعد وهي تعرج[26]“.

· “إن هذا هو الزمن، الزمن عارياً تماماً، إنه يأتي متمهلاً للوجود، إنه يغري بالانتظار. حتى إذا أقبل يحسّ المرء بالاشمئزاز لأنه يلاحظ أن وقتاً طويلاً قد انقضى على وجوده هنا. إن العجوز تقترب من زاوية الشارع[27]“.

على الضفة الأخرى نجد عمر الحمزاوي يسلط الضوء على اللحظة التي يحياها، سواء أكانت جميلة تثير سعادته أم تعيسة تثير حزنه، كما أثارت غثيان روكتان، وها هو ذا يشكو في بداية رواية “الشحاذ” ما يعانيه من سوء (الآن)، في حوار مع صديقه الطبيب:

” ـ ما أجمل أيام زمان.

ـ الحقيقة يا دكتور. ما أجمل كل زمان باستثناء الآن[28]“.

وتدخل “الأيام الأخيرة” في عرف محفوظ السردي إطار (الآن) لأن حدّ نهايتها يصل إليه، فنقرأ عبارتين بشعورين متناقضين عن تلك الأيام؛ إذ يحاور عمر صديقه الطبيب في بدايات السرد:

” ـ لكننا نحب الحياة، هذا هو المعنى.

ـ شدّ ما كرهتها في الأيام الأخيرة[29]“.

وبعد انخراطه في اللذة بعد مارغريت ووردة، يقول لصديقه الصحفي: “لم أعرف للحياة طعماً كما عرفتها في الأيام الأخيرة[30]“.

أما المستقبل فيشبه تلك الأسئلة الفلسفية الكبرى التي تثيرها الحياة للمتأملين فيها، يقول عمر للطبيب: “ثمة أسئلة بلا جواب. فأين طبيبها[31]“.

خامساً ـ الوجودي يبحث عن سر الأسرار:

من المعروف أن أهمّ المبادئ الوجودية هو القول بأسبقية الوجود على الماهية، وأنّ “الإنسان يوجد، ثم يريد أن يكون، ويكون ما يريد أن يكونه بعد القفزة التي يقفزها إلى الوجود[32]“، ويشير سارتر إلى أنّ الوجوديين عموماً “سواء المسيحيين أم الملحدين، يؤمنون جميعاً أن الوجود سابق على الماهية[33]“، إنهم يقولون بعبارة أخرى إن المادة سابقة للوعي؛ وإذا كان مارتن هيدغر (1889ـ 1976) وسارتر وغيرهما من الوجوديين الملحدين يقدمون منظومة فكرية متناسقة، ليس من الضروري تبنيها، فإنّ فيدور دوستويفسكي (1821ـ 1881)، حاول القيام بتوليفة مبكرة، للجمع بين جوهر بعض مبادئ الفكر الوجودي والإيمان، وقدّم في “الإخوة كارامازوف[34]” مثالاً رفيعاً لمبادئ الوجودية، ربما يتفوق (من حيث البنية الفنية) على النماذج الأوروبية الغربية برمّتها.

فإذا عدنا لمقارنة الروايتين وجدنا بطل رواية “الشحاذ” لنجيب محفوظ أكثر إصراراً على طرح الأسئلة الكبرى عن الله والحياة، وقد كانت تلك الأسئلة تلحّ عليه، فيسألها بغض النظر عن المتلقي ومستوى وعيه وثقافته؛ فها هو ذا عمر الحمزاوي يسأل يزبك مدير الملهى الليلي الذي ترقص فيه مارغريت ووردة، بشكل مباغت:

“ـ هل تؤمن بالله؟

فأجاب الرجل بدهشة:

ـ طبعاً[35]“.

وهو يتوجه بالسؤال ذاته إلى الراقصة/ العشيقة وردة، فتقول:

“ـ أومن به.

ـ بيقين؟

ـ طبعاً.

ـ من أين جاء اليقين؟

ـ إنه موجود. وكفى[36]“.

وربما علينا أن نتساءل عن سبب اختيار عمر الحمزاوي هؤلاء لكي يسألهم، وهو المحاط في بيئة العمل والصداقة بالقضاة والمحامين والأطباء والمفكرين: أهو نوع من العبث مع الذات، أم استمراء للعذاب السيزيفي الذي لن يجد صفو شرابه في أمثال هؤلاء؟ ولماذا يختار يزبك ووردة، ليسألهما عن الحياة بعد سؤالهما عن الله؟ ولماذا يُجري نجيب محفوظ بعد ذلك على لسانيهما أجوبة لا تفتقد البساطة والعمق في الوقت ذاته؟

في حديث بين عمر الحمزاوي ويزبك عن معنى الحياة نقرأ ما يلي:

“ـ خبرني يا مسيو يزبك ماذا تعني لك الحياة؟

رفع الرجل حاجبيه الخفيفين دهشة، ولما قرأ الجد في وجه صاحبه قال:

ـ الحياة هي الحياة[37]“.

وعندما يسأل الراقصة/ العشيقة وردة عن أعزّ أمنية في حياتها، تجيبه:

“ـ الحب.

فتمادى في عبثه البريء متسائلاً:

ـ هل فكرتِ يوماً في معنى الحياة؟

ـ لا معنى لها إلا الحب[38]“.

وعلى الجهة الأخرى من الحياة تنبجس قضية الموت في الفكر الوجودوي، وفي الحق أن الوجودية مدينة بفلسفة ثنائية الحياة والموت إلى هيدغر (1889ـ 1976) الذي اهتم بالعدم، وفتّح الأذهان على الاهتمام بالوجود، وربما وسّع مدارك سارتر ليكتب كتابه الشهير “الوجود والعدم” الذي يقول فيه: “من الواجب أن نصرّح بأن الوجود هو الذي يمكن أن ينعدم، لأنه مهما يكن من شيء، فلا بد لما ينعدم أن يوجد أولاً[39]“، وقد برزت فكرة العدم، بوصفها ما وراء الظاهر، لدى بطل “الغثيان” الذي نقرأ له السياق التالي: “فما أشقّ أن يتخيّل المرء العدم! أما الآن فقد كنت أعرف: إن الأشياء هي برمتها ما تبدو عليه، وخلفها لا شيء[40]“.

أما فكرة الموت الممتزجة بالعدم والمجهول، في رواية نجيب محفوظ فقد بدت غير مزعجة لعمر الحمزاوي، “ولكنها تحتم علي أن أذوق كنه الحياة[41]“، بل ربما بدا له الموت في بعض الأحيان هو الوجه الآخر للحياة؛ إذ يتخيّل أنه يشق صدر الراقصة منى؛ ليبحث عن الحقيقة الغائبة: “وتخيّل أنه يشق صدرها بسكين فيعثر في داخله عما يبحث عنه. القتل هو الوجه الخلفي للخلق[42]“.

سادساً ـ البحث عن الحرية:

تبدو مسألة الحرية شديدة الأهمية في عرف الوجوديين؛ لأنّ “الشرط الأول للفعل هو الحرية[43]“، والحرية عندهم مسؤولة يسعى الفرد إلى تحقيقها في ذاته وفيمن حوله، يقول سارتر: “إننا سنمارس الحرية من أجل الحرية، وسوف نطلبها من خلال ظروف معينة، وبسعينا خلف الحرية نكتشف أنها تتوقف كلية على حرية الآخرين، وأن حرية الآخرين تتوقف على حريتنا[44]“. وتبدو هذه الحرية في “الغثيان” و”الشحاذ”، حلية لفظية أكثر من كونها ممارسة أصيلة، أي أنّها لا تخرج، عند روكتان، عن إطار ممارسة الإرادة أكثر من الفعل “أردتُ أن أكون[45]“، وممارسة الأفعال ذات الهوامش الصغيرة جدا التي تتجلى في مثل قوله: “وكنت حراً، وقد واصلت سيري في شارع بريسان الذي يفضي إلى متنزه لاغيتيه[46]“، وقوله: “سأقصد بعد قليل مقهى رانديفو دي شامينو؛ لأودع صاحبته. إنني حر[47]“. أمّا عند عمر الحمزاوي فقد أطّرها صديقه الطبيب بأن يمارس عمر حريته بوصفها نوعاً من الخلق في قوله: “من الآن فصاعداً أنت الطبيب، فأنت حر. والفعل الصادر عن الحرية نوع من الخلق[48]“. وقد وقف عمر عند حدودها السلبية، فمارس حريته في العجز والهرب عن مجابهة الواقع، والبحث عن معنى الحياة خارج الحياة نفسها.

أما المسؤولية عن الحرية تجاه الذات والآخرين فتبدو حلماً من أحلام المنظرين، وهي تبدو متفائلة، ولكن أكثر مما يجب، ذلك أن مواجهة الإنسان لذاته وحريته لا تجعلانه، بالضرورة، ذاتياً وإنسانياً في الوقت ذاته. يقول سارتر: “وعندما نقول إن الإنسان مسؤول عن نفسه، فنحن لا نعني أنه مسؤول عن شخصه فقط (…) إن الذاتية تعني حرية الفرد الواحد من جهة، وأنّ الإنسان لا يستطيع تجاوز ذاتيته الإنسانية من جهة أخرى[49]“.

غير أننا عند التحقيق في النموذج الذهني الذي صنعه سارتر من خلال أوكتان، نرى شخصاً يراقب الآخرين، ويصفهم، ويحلل أفعالهم، وردود أفعالهم، دون أن يستطيع، أو دون أن يريد، إضافة شيء ذي تأثير إلى حيواتهم، بعيداً عن مشروعه الشخصي. ولا يختلف الأمر كثيراً عند عمر الحمزاوي الذي تقترب شخصيته من الشخصية الوجودية في كثير من الملامح، فحرية الحمزاوي لم تكن مسؤولة عن الآخرين، وذاتيته لم تقترب من الاندماج بذاتية الآخرين، بل على العكس من ذلك، تظهر أنانية مفرطة في عجزه، وفي اختياره العزلة للبحث عن أجوبة تاركاً أسرته في مهبّ المجهول. ويمكن لنا أن نلاحظ أن حدود تدخله في حياة الآخرين لم تتعدَّ أمنيات التغيير التي تحتاج إلى يد سحرية ومخيّلة نشيطة:

“ما أجمل أن يثور البحر حتى يطارد المتسكعين على الشاطئ، وأن يرتكب السائرون على الكورنيش حماقات لا يمكن تخيلها، وأن يطير الكازينو القريب فوق السحب، وأن تتحطم الصور المألوفة إلى الأبد، فيخفق القلب في الدماغ، وتتراقص الزواحف والعصافير[50]“.

وقد اهتمت الوجودية بالجسد اهتماماً كبيراً، فالجسم عند سارتر هو الشكل الممكن الذي تتخذه ضرورة إمكاني، وهذا الإمكان لا نستطيع أبداً أن ندركه بما هو كذلك، من حيث أن جسمنا هو لنا: لأنه اختيار، والوجود هو لنا، اختيارنا لأنفسنا[51]“. وقد عبّر عن ذلك بشكل أكثر تكثيفاً إذ كتب: “جسمي هو تركيب واع بشعوري[52]“. ومن الطريف أن معظم صانعي الشخصيات الوجودية في الأدب، بمن فيهم سارتر، جعلوا الشخصية الإشكالية منفتحة على جسد الآخر لا على جسدها؛ بغضّ النظر عن الموقف تجاه ذلك الآخر. نقرأ لروكتان الذي يكتب يومياته في “الغثيان” السياق التالي: “تناولت العشاء في مطعم رانديفو دي شامينو، ولما كانت صاحبته موجودة، فقد كان لا بد لي من مضاجعتها، ولكنّ ذلك كان بدافع التأدب.إنها تثير اشمئزازي قليلاً فهي مفرطة البياض، ثم إن رائحتها تشبه رائحة الطفل الوليد[53]“، كما نقرأ له سياقاً آخر يفلسف قضية الجسد الآخر، فيخاطب نفسه، إذ يودّع صاحبة المقهى: “كيف تأتى لي أن أضغط على شفتيّ على هذا الوجه العريض؟ إن جسمها لا يخصني. حتى الأمس كان بإمكاني أن أحدس بهذا الثوب. أما اليوم، فإن الثوب غير قابل للاختراق. هذا الجسم الأبيض بعروقه النافرة. أتراه كان حلماً؟[54]“.

ويلاحظ في السياقين السابقين أن العبث بجسد الآخر هو المعوّل عليه في حرية الجسد، أو لكأنّ الحرية تخص جسد الآخر لا جسد روكتان، ولا يشكّل الحب الذي يكنه لآني رادعاً، لأنه لا يعدو كونه ذكرى تغزوه في وحدته:

· “كانت آني تردّ إلى الزمن كل ما كان يستطيعه[55]“.

· “إنني وحيد في هذه الحجرة القديمة المعتمة، وإنّ في محفظتي رسالة من آني، يمنعني خجل مزيف من أن أعيد قراءتها، وأحاول أن أتذكّر العبارات واحدة واحدة[56]“.

وينطبق هذا إلى حد كبير على عمر الحمزاوي الذي يتصرف بجسده، وبجسد الآخر (وردة، مارغريت، منى… إلخ)، دون أن ننتظر منه أن يسمح لزوجته أو ابنته بثينة أن تمتلكا الحرية ذاتها، فهو يتصرف بجسده من موقع سلطة ذكورية لا تخص المجتمع العربي وحده، ويربط بين الحياة وجسد الأنثى، لا بين الحياة والجسد عامة، فهو يقول مثلاُ: “كلما رأيتُ أنثى خيل إليّ أنني أرى الحياة على قدمين[57]“، وهو يشير إلى سعادته بجسد الأنثى، بمراقصة مارغريت، فـ “عندما أحاط خاصرتها بذراعه، وهام في وجدانه شذاها، حلا الليل ورقت الرطوبة، وازدهرت مجامع الأشجار المتلألئة[58]“، أمّا وردة فقد أثاره “عنقها الطويل المطوق بعقد لؤلؤي بسيط، وأعلى صدرها المنبسط في رحابة، ونضارة الجنس التي تنضح بها شفتاها الممتلئتان الملونتان[59]“.

ويعبر الحمزاوي عن شغفه بالجسد، لا بالحب، عندما يعود إلى مارغريت ثم إلى غيرها وغيرها، وحين تسأله وردة عن علاقته بمارغريت: “تحبّها؟”، يقول لها:

“ـ كلا.

ـ لمَ ذهبت معها إذن؟

ـ لعلها رغبة طارئة[60]“.

وحين ينتقل الحمزاوي إلى الزهد بالنساء، ويتجه نحو ما يشبه التصوف، عازماً على التخلص من رغباته الجسدية، تتصل به وردة لتسأله عن الحب:

“ـ ألا تزورنا ولو في السنة مرة؟

ـ كلا ولكن تحت أمرك إذا كنت في حاجة إلى شيء.

ـ أنا أحدثك بلغة القلب.

ـ القلب!! إنه مضغة[61]“.

هكذا إذاً، ينسحب الحمزاوي، لا من الحب فحسب، بل من الحياة نفسها، لينتقل من عزلة يقتسم فضاءها مع الآخرين، إلى عزلة انفرادية تضيق عليه رغم اتساعها.

سابعاً ـ بين العزلة المادية والعزلة الروحية:

وتظهر العزلة، إلى جانب بدائل أخرى، طريقة مثلى للتعايش مع الناس، من موقع المراقب لا المشارك، فروكتان، خلافاً لتنظيرات سارتر، يشعر بالوحدة التي يطلبها أحياناً، للكتابة عن تأملاته: “وكان لدي ركام كبير من هذه التأملات حول الماضي والحاضر والعالم، ولم أكن أطلب إلا شيئاً واحداً: أن يتركوني أنهي كتابي بهدوء[62]“، وتجعله [أي العزلة] عرضة للإشفاق عليه حيناً آخر؛ إذ يراقب الذين يحتسون القهوة ويلعبون ويصرخون من أجل أن “يوجدوا”، أما هو فكأنما يعيش خارج هذا الوجود: “يتجهون إلى هذا المقهى بعد الطعام، فيحتسون القهوة، ويلعبون البوكر، وهم يحدثون بعض الضجّة، ضجة واهنة لا تزعجني، إنّ عليهم هم أيضاً؛ لكي يوجدوا، أن يتعددوا. أما أنا فأعيش وحيداً، وحيداً كل الوحدة، إنني لا أتحدث مع أحدٍ أبداً، ولا أتلقى شيئاً، ولا أعطي شيئاً[63]“. وإذ يراقب بعض الأشخاص يوم الأحد يقول: “إنهم سيعودون عما قليل إلى بيوتهم، فيشربون فنجان شاي مع أفراد العائلة[64]“، وعلى مدى رواية “الغثيان” يملي علينا وحدته، فنقرأ له عبارت مثل “كنتُ وحيداً[65]“، وسياقات توحي بشوق غير معلن، لكسر هذه الوحدة: “أنا وحيد، وقد عاد معظم الناس إلى بيوتهم، إنهم يقرؤون صحيفة المساء، وهم يستمعون إلى الراديو، وقد خلّف الأحد الذي انتهى مذاق رماد عندهم، وبدأ فكرهم يلتفت إلى يوم الإثنين. ولكن ليس لي أنا أحد ولا إثنين[66]“.

ويبدو بطل نجيب محفوظ أكثر إصراراً على العزلة، وأكثر جرأة في التعبير عنها، وقد جرّب نوعيها: العزلة الروحية، والعزلة الجسدية، فعاش في الأولى خيار الجسد خارج مؤسسة الزواج، وانفصل في الثانية انفصالاً نهائياً عن كل ما حوله، فها هو ذا داخل فضائه الخاص يتأمل الكون: “استلقيت على ظهري فوق الحشائش، رانياً إلى الأشجار الراقصة بملاطفات النسيم في الظلام[67]“، وهو يرفض العودة عن عزلته، مهما حاول الآخرون إعادته إلى دنياهم، فحين يجده عثمان، ويخبره أنه تزوج ابنته بثينة، وهي حامل، يعبّر عن زهده بكل من حوله:

” ـ بثينة تنتظر مولوداً، ولن تراني أبداً.

ـ وأنا لن أراه.

ـ ألا تريد أن تفهم؟

ـ أموت كل يوم عشرات المرات كي أفهم، ولكنني لا أفهم[68]“.

إنّ العزلة التي يعانيها البطلان، بعد أن يختاراها بنفسيهما، هي ناتج قلق، وقد ربط سارتر بين القلق والعزلة حين قال: “السقوط فرار من القلق؛ لأن القلق يتهدد وجودنا بأسره، ويعزلنا أمام أنفسنا، بحيث نشعر بهذه العزلة شعوراً حاداً[69]“، كما ميّز طبيعة القلق الذي يحس به الوجوديون، قائلاً: “ومن الواضح أن القلق الذي نعنيه هنا ليس هو القلق الذي يؤدي إلى الاستكانة واللافعل، لكنه القلق الصافي والبسيط من النوع الذي يعرفه كل من تحمّل مسؤولية من المسؤوليات في يوم من الأيام[70]“. وإذا كنا نلمس تجليات القلق الوجودي في الغثيان؛ إذ يقود روكتان إلى رحلة جديدة، فإنّ هذا القلق لم يزد عمر الحمزاوي إلا حيرة وضياعاً.

وأخيراً بقي أن نقول إن العمل الإبداعي غير مرتهن لمذهب أدبي أو فني، وإنّ الشخصيات التى نرى فيها ملامح وجودية، قد يبحث فيها غيرنا عن ملامح عبثية، وإن كنا نعتقد أن رواية “الغثيان” لسارتر قد كتبت خصيصاً؛ لتقول بعضاً مما نظّر له، بخلاف رواية “الشحاذ” لنجيب محفوظ التي كُتبت لترضي نفساً إبداعية لا ذهنية، ولترسم جزءاً من رؤية أوسع أفقاً، فهي مجرد جزء من سياق، يرصد تطوّر نظرة محفوظ للعالم الرحب الذي يحيط به.

[1] جان بول سارتر: الغثيان، ترجمة: د. سهيل إدريس، دار الآداب ، ط 4، 2004.

[2] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مطبوعات مكتبة مصر، الفجّالة، ط7، 1982. (طبعت أول مرة عام 1965).

[3] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ترجمة عبد المنعم الحفني، الدار المصرية، القاهرة، ط1، 1964، ص38.

[4] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص236.

[5] المصدر نفسه، ص237.

[6] نفسه، ص181.

[7] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص120.

[8] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الآداب، بيروت، ط1، 1966، ص873.

[9] كولن ولسون: اللامنتمي، دار الآداب، بيروت، ط5، 2004، ص5.

[10] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص236.

[11] المصدر نفسه، ص11.

[12] نفسه، ص23.

[13] نفسه، ص23.

[14] نفسه، ص64.

[15] نفسه، 84

[16] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص8.

[17] المصدر نفسه، ص90.

[18] نفسه، ص44.

[19] نفسه، ص53.

[20] نفسه، ص50.

[21] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص5.

[22] المصدر نفسه، ص28.

[23] نفسه، ص30.

[24] نفسه، ص156.

[25] نفسه، ص7،

[26] نفسه، ص46.

[27] نفسه، ص46.

[28] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مرجع سابق، ص12.

[29] المرجع نفسه، ص12.

[30] نفسه، ص79.

[31] نفسه، ص14.

[32] نفسه، ص14.

[33] نفسه، ص11.

[34] الإخوة كارامازوف: من أهم روايات دوستويفسكي، وتصنّف في مصاف الأدب العالمي، وقد عالج فيها كثيراً من القضايا التي تتعلق بالبشر، كالروابط العائلية وتربية الأطفال والعلاقة بين الدولة والكنيسة ومسؤولية كل شخص تجاه الآخرين، وقدم فيها نموذجاً للحرية المسؤولة التي طالما تغنّى بها الوجوديون.

[35] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص92.

[36] المصدر نفسه، ص118.

[37] نفسه، ص92.

[38] نفسه، ص83.

[39] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، مرجع سابق، ص78.

[40] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص135.

[41] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص58.

[42] المصدر نفسه، ص114ـ115.

[43] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، مرجع سابق، ص693.

[44] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، مرجع سابق، ص58.

[45] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص243.

[46] المصدر نفسه، ص ص 73ـ74.

[47] نفسه، ص225.

[48] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص23.

[49] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، مرجع سابق، ص16.

[50] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص44.

[51] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، مرجع سابق، ص537.

[52] المرجع نفسه، 539.

[53] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص84.

[54] المصدر نفسه، ص239.

[55] نفسه، ص82.

[56] نفسه، 88.

[57] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص70.

[58] المصدر نفسه، ص62.

[59] نفسه، ص71.

[60] نفسه، ص112.

[61] نفسه، ص152.

[62] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص134.

[63] نفسه، ص12.

[64] نفسه، ص75.

[65] نفسه، ص81.

[66] نفسه، ص78.

[67] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص165.

[68] المصدر نفسه، ص168.

[69] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص35،

[70] المرجع نفسه، ص22.

د. يوسف حطّيني

أولاً ـ تمهيد:

تبدو التصورات الفلسفية عند الفرد أكثر تعقيداً مما هي في التنظير الفلسفي، فالتنظير الفلسفي مؤطر بمنهج يضمن شيئاً من عدم التداخل بين المذاهب، أمّا الفرد، سواء أكان كائناً بشرياً، أم شخصية سردية، فهو نتاج فلسفات متداخلة، يعيشها متزامنة أو متتابعة، دون أن يدرك المآلات التي ينتهي إليها؛ لذلك ينبغي الحذر في التعامل مع التحليل النقدي حياله؛ إذ ليس من المستحسن أن نتحدث مثلاً عن شخصية وجودية أو عبثية، وإنما عن ملامح وجودية أو عبثية في شخصية ما؛ فالشخصية عرضة لتغيّرات مستمرة، لأنها ابنة الوجود، وابنة قلقه ومجهوله، وابنة أسئلته الكبرى التي يحار العقل في استكناه معناها.

في هذا البحث نحاول أن نعرض رؤيتنا لملامح الشخصية الوجودية في روايتين شهيرتين، كتبهما علمان من أعلام الأدب العالمي، هما روايتا “الغثيان[1]” لجان بول سارتر (1905ـ 1980) ، و”الشحاذ[2]” لنجيب محفوظ (1911ـ2006). وقبل أن نغوص عميقاً في تحليل الروايتين نقدّم بمقدّمة عامة عن الوجودية، وتمظهرها في ما كتبه الرجلان من أعمال أدبية.

تقوم الوجودية أساساً على فكرة الحرية، فالإنسان في الفكر الوجودي حرٌّ وصاحب كيان، فإذا كان الأب الروحي للفلسفة الوجودية الدانماركي سورين كيركيغارد (1813ـ 1855م) يَفترض أن كل فرد مسؤول عن إيجاد معنى لحياته، فإنّ الوجودية انطلقت من هذه الفكرة الأساسية، لتصبح مذهباً أدبياً، ينتصر لحرية الإنسان التامة في التفكير بلا قيود، خاصة بعد أن انخفضت قيمته الجوهرية إثر انتشار الحروب والنزاعات المدمّرة منذ بدايات القرن العشرين؛ فكان اهتمام الوجودية بالإنسان روحاً وجسداً، والثقة بقدرته على صناعة حياته، وتحقيق وجوده الخاص بملء حريته، ردَّ فعل مباشراً على الحيف الذي أصاب قيمته في ظلّ تلك الظروف. وباتت قيمة الإنسان في العرف الوجودي مرتهنة بـ “مجموع الوجود الذي يتصوره، ووجوده هو مجموع ما حققه[3]“.

ثانياً ـ حكايتا “الغثيان” و”الشحّاذ”:

يعد جان بول سارتر واحداً من أهم من نقلوا الوجودية إلى العالم العربي؛ إذ لم يكتف بالتنظير للوجودية بل لجأ إلى المسرح والرواية من أجل ترسيخ مبادئها، فقد قدّم للقارئ بضعة عشر كتاباً، اشتهر منها في عالمنا العربي: “الوجودية مذهب إنساني”ـ 1946م، و”الوجود والعدم”ـ 1943م، ومسرحية “الذباب”ـ 1943، ورواية “الغثيان”ـ 1938م، وأثّرت هذه الكتب، والفلسفة التي تدعو إليها، تأثيراً كبيراً في الأدب العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.

أما نجيب محفوظ الذي اطلع على منابع الفلسفة الوجودية في النصوص الفلسفية والإبداعية، فقد كانت له رؤيته الخاصة، وأسئلته الملحّة عن الإنسان والوجود، ويمكن لنا هنا أن نؤكّد أن رواياته جميعاً اشتغلت بالإنسان وقلقه، ودعت إلى حريته، وأن نؤكد أيضاً أن ثمة تقاطعات لافتة بين رؤى شخصياته الروائية، وبين رؤى الوجوديين، خاصة في روايات (القاهرة الجيدةـ 1945) و(بداية ونهايةـ1949) و(السمان والخريف ـ 1962) و(الطريق ـ1964) و(الشحاذـ 1965)، و(رحلة ابن فطومة) 1983. ولعلّنا نشير هنا إلى أن ثمة روايات لا تصنف ضمن الإطار العام للروايات الوجودية، ولكنها تنطلق من رؤية وجودية شاملة، من مثل رواية (أولاد حارتنا ـ1967) التي يمكن أن نصنّفها رواية رمزية من حيث بناؤها الداخلي، ولكننا نتلمس في رؤيتها العامة بحث الإنسان، وربما إخفاقه في البحث، عن معنى الوجود.

تعتمد الحكايتان في روايتي (الغثيان) لسارتر، و(الشحّاذ) لمحفوظ على تأملات شخص وحيد، منعزل بجسده، أو بفكره، عن الآخرين، سعياً إلى محاولة فهم ما يدور حوله، للتخلص من غثيانه، كما نرى عند الأول، أو من عذابه كما نرى عند الثاني.

في رواية “الغثيان” يقوم الرجل الوحيد “أنطون روكتان” برحلة إلى “بوفيل” بغرض تأليف كتاب عن الماركيز دور رولبون، وفي جو الوحدة والعزلة النموذجي الذي يعيشه تتعربش ذكرياته على شجرة مخيلته الخصبة، فيقرر أن يكتب يومياته، ويدوّن كلّ شيء مدعوماً بذاكرة تعود إلى الماضي، وعينين تراقبان الحاضر، وتكتبان تفاصيله، حتى إن تشابهت أو تكررت في بعض الأحيان؛ فالمهم أن يكتب ما يراه وما يحس به؛ ليتخلص من ضغط تفكيره، ومن غثيانه، غير أنه بمرور الوقت يألف غثيانه الذي يصبح جزءاً من حياته.

وعلى الرغم من أن الحب شكّل نقطة مضيئة في حياته؛ فإنه شكّل نقطة فاصلة أيضاً في جعله وحيداً، إذ صارت هذه الوحدة، بعد افتراقه عن حبيبته آني، متّكأ لتأمل علاقتهما السابقة، أو لطرح أسئلة جديدة بشأنها: عما تفعل بعيدة عنه، ومن ستقابل غيره؟ أو متكأ للهرب من سأم مراقبة الناس ورصد الانطباعات عنهم.

لقد كان تدوين المشاهدات والانطباعات هو قرار أنطون روكتان، وهو عذابه أيضاً، يكتب ليتخلص من غثيان يفاجئه في لحظات غير متوقعة، وفي مواقف غير متشابهة، وحين يشعر أنه تخلص من غثيانه (وهو شعور مؤقت) يتوقف عن الكتابة، ولينطلق من ثم في رحلة جديدة، بعد أن قرر نهائياً ألا يكتب عن حياة الماركيز دور رولبون، وأن يجعل اليوميات التي كتبها رواية، دون أن يوحي ذلك بنهاية الغثيان، فالأسئلة التي ما زالت تدور في ذهنه، تبحث عن إجابات جديدة، ويوميات أخرى، مرشحة أن تضعه أمام غثيان جديد، في دوامة لا تنتهي. فإذا كانت لحظة الكشف تتجلّى في سياق ما، وتكشف عن وميض إجابة، فإن ذلك سرعان ما يختفي، ليعود روكتان ضائعاً منسيّاً: “والآن.. حين أقول أنا يبدو لي ذلك أجوف، إنني لا أتوصل بعد جيداً إلى أن أحسّني، لفرط ما أنا منسيّ[4]“، فالحقيقة التي تتجرد من غوامضها أمامه سرعان ما تحتجب بشكل عبثي، “وفجأة تصفرُّ الأنا وتصفرُّ، وينتهي الأمر، وتنطفئ[5]“، وفجأة يكتشف بطل الغثيان أنه واهم، وأن مفتاح كينونته لغز دائم: “إني وجدت مفتاح الكينونة، مفتاح غثياناتي، مفتاح حياتي نفسها، والواقع أن كل ما استطعت أن ألتقطه فيما بعد يتلخّص في هذه العبثية الأساسية. عبثية: كلمة أخرى؛ إنني أتخبط تجاه الكلمات[6]“.

أما رواية “الشحاذ” فتبدأ حكايتها من عمر الحمزاوي، وهو يشكو لصديقه الطبيب إحساسه بالضياع وفقدان الرغبة بالحياة والعمل، ولا يفرح بخبر حمل زوجته، بل يترك زوجته وابنتيه، ليبحث عن إكسير الحياة، فيذهب مع صديقه الصحفي مصطفى إلى الملاهي الليلية، ويتعرف إلى مارغريت التي تسافر بسرعة قبل أن يتذوق شهدها، ثم إلى وردة التي يخصص لها شقة ويشتري لها ثياباً، ويعيش معها، ويحاورها، ويحاور غيرها، حول معنى الحياة وعن إيمانها بالله، وغير ذلك من الأسئلة الوجودية التي لا تلقى من المستمعين غير الدهش.

عاش عمر الحمزاوي وحيداً في ازدحام العائلة، وفي ازدحام النساء اللائي عرفهن بعد وردة، منفصلاً عن روحه وجسمه، فينصرف إلى ما يشبه التصوف، معلناً أنه شفي مما يعانيه/ وقد امتزج هذا الشفاء الرومانسي المؤقت بالطبيعة المفتوحة التي أتاحت له مزيداً من التأمل؛ وهو إذ يسهر في الملهى الليلي، ويخرج وحيداً إلى الطريق الصحرواي، يشعر بسعادة غامرة في تأمل الكون بحثاً عن اليقين: “وشملته سعادة غامرة جنونية آسرة، وطرب رقصت له الكائنات في أربعة أركان المعمورة (…) وأظله يقين عجيب ذو ثقل يقطر من السلام والطمأنينة[7]“،

غير أنه بعد أن تلد زوجته طفلاً (تسميه ابنته سمير)، ويجتمع شمل العائلة مؤقتاً؛ ينسحب من جديد إلى وحدة مطلقة، باحثاً عن القوة الكامنة وراء الحياة، على الرغم من أن صديقه عثمان يؤكد له أنه لن يستطيع إيجاد معنى الحياة وهو يعيش خارجها.

وعند النظر إلى البنيتين الحكائيتين فإننا سنميل إلى ترجيح كفة نجيب محفوظ الذي ينسج حكاية بالدرجة الأولى، ويحمل الشخصية الفنية ملامح الأزمة الفكرية التي يريد التعبير عنها، في مقابل رواية ذهنية يصوغها سارتر، ويقدّ شخصيتها الرئيسة، لتعبّر عن الفكر الذي يسعى إلى ترسيخه. وما هذا الترجيح إلا لأن الرواية سرد فني يعبّر عن أيديولوجيا، وليست أيديولوجيا تلبس بالرغم منها ثوباً فنياً. غير أننا لن نفصل في هذا الأمر لأنّ عنوان بحثنا سيحيلنا إلى البحث عن ملامح الوجودية في الروايتين.

ثالثاً ـ الشخصية الوجودية بين الفاعلية والانكفاء:

ثمة تشابهات كثيرة بين كل من أنطون روكتان بطل رواية “الغثيان”، وعمر الحمزاوي بطل رواية “الشحّاذ”، فكلاهما عند التحقيق (شحّاذان)، يتسولان الوصول إلى حقيقة الوجود، وهما بطلان إشكاليان مشغولان بالأسئلة الفلسفية الكبرى، ويخوضان رحلتي البحث عن أجوبة لها، ولكلّ منهما حياته الخارجية الظاهرة، وحياة أخرى باطنة يعجز الآخرون عن إدراكها، حياة باطنة شغوفة بالبحث عن الحقيقة عبر العزلة والتأمل والبدائل المختلفة. وإذا اختلفت طرق البحث ووسائله بينهما، فإن المؤكّد أنّ أياً منهما لم يستطع الوصول إلى ما يبحث عنه، لتبقى أسئلتهما مفتوحة إلى الأبد.

تُنَظِّرُ الوجودية لانخراط الفرد في المجتمع، ولمسؤوليته الحرة في الوجود، حتى يحقق كينونته في وجود متحقق بكينونة أفراده، وترى أنّ “الإنسان، لما كان عليه أن يكون حراً، فإنه يحمل على عاتقه عبء العالم كله، إنه مسؤول عن نفسه بوصفه حالة وجود[8]“، غير أننا حين ندقق في كثير من الشخصيات الوجودية التي تظهر في أثواب سردية، نجدها تميل إلى الهرب لا إلى المجابهة، وتنكفئ على ذاتها، بعد أن تكتشف أن المجتمع الذي تنتمي إليه أكثر فوضى من إمكانية التآلف معه، فتبحث عن سر النظام في الكون، وتكاد تكون نماذج لـ اللامنتمي الذي عرفه كولن ولسون بأنه: “الإنسان الذي يدرك ما تنهض عليه الحياة من أساس واه، والذي يشعر بأن الاضطراب والفوضوية هما أعمق تجذّراً من النظام الذي يؤمن به قومه[9]“.

ونلمس مثل هذا الهرب عند روكتان بطل “الغثيان[10]” الذي يقرر أن المدينة هي التي تبدأ بالتخلي عنه أولاً، فيهرع إلى ذاته، ويكشف في سياق آخر أن وجوده بين مجموع الناس في الماضي، كان شيئاً لا معنى له، وأنه قضى سنوات من حياته في السأم. يقول روكتان: “ثم استيقظتُ فجأة من سبات ستة أعوام، وبدا لي التمثال كريهاً بليداً، وأحسستُ أنني كنتُ سئماً سأماً عميقاً، ولم أكن أستطيع أن أفهم لماذا كنتُ في الهند الصينية، ما الذي كنت أفعله هناك؟ لماذا كنت أتحدث مع هؤلاء الناس[11]“.

ويقوده مثل هذا السأم إلى التشاؤم، والسوداوية، فيحبُّ “سماء الأمس، سماء ضيقة، مسوّدة بالمطر[12]“، ويرى السواد البيئة المثلى لتجلية المبهم، فيقول: “وحين يسود الظلام، سأخرج أنا والأشياء من الغموض[13]“، وتظهر له الكنيسة كتلة شيطانية بيضاء[14]، بل إن تشاؤمه يعظُم في تخيّله، وتنفتح صورته على غرائبية تنطلق من الواقع، وتحيل إلى خيال مقزّز: “وتركت ذراعي تمر على خاصرة صاحبة المطعم، فرأيت فجأة حديقة صغيرة ذات أشجار واطئة عريضة، تتدلى منها أوراق ضخمة يغطيها الشعر. وكان ثمة نمل يعدو في كل مكان…[15]“.

كما نلمس ذلك السلوك النكوصي عند عمر الحمزاوي الذي ينكفئ على نفسه، ويشعر بأنه مريض مرضاً غامضاً، هو سأمه من كل شيء، وعدم قدرته على التوافق مع الناس والعمل، يقول عمر الحمزاوي لصديقه الطبيب واصفاً حالته:

“ليس تعباً بالمعنى المألوف، يخيل إلي أني ما زلت قادراً على العمل، ولكني لا أرغب فيه (…) لا أريد أن أفكر أو أن أشعر أو أن أتحرك.. كل شيء يتمزّق ويموت[16]“، كما يصرح في موضع آخر من الرواية بقوله: “قتل الضجر كلّ شيء[17]“، وينتظر معجزة تحوّل “الرطوبة اللزجة إلى عاصفة هوجاء[18]“، وهو بذلك ينتمي إلى اللامنتمي من خلال زهده بالعمل والأسرة، وتقززه من أصدقائه، ومن بيته الذي “لم يعد بالمأوى المحبوب[19]“، ومن نفسه ذاتها: “يا إلهي. إنهما شيء واحد. زينب والعمل. والداء الذي زهدني في العمل هو الذي يزهدني في زينب. هي رمزه. هي المال والنجاح والثراء، وأخيراً المرض. ولأنني أتقزز من كل أولئك فأنا أتقزز من نفسي، أو لأنني أتقزز من نفسي فأنا أتقزز من كل أولئك[20]“.

رابعاً ـ الزمن عند الشخصية الوجودية:

في النظرة إلى الزمن نلمس عدم التفات الوجوديين إلى أزمنة تسبقهم وأخرى تلحقهم. ومثلما شاهدنا روكتان في سياق سابق نادماً على زمن أمضاه في الهند الصينية، فإننا نجد الحمزاوي غير حافل بماضي وردة، وغير مهتم بمعرفة أي شيء عنه؛ لأنّ المعوّل عليه في عرفهما، ليس الماضي الذي لا قيمة له، ولا المستقبل المجهول، بل الحاضر الذي ربما يمتد لذكرى قريبة ما تزال تفاصيلها طازجة.

في الورقة الأولى التي يعنونها روكتان بـ “ورقة بلا تاريخ”، يؤكّد على اللحظة الحاضرة من خلال تدوين المشاهدات بأدقّ دقائقها، ويشير إلى أنه ينبغي “تجنّب إهمال الفروق والدقائق والأمور الصغيرة، حتى ولو كانت تبدو لا قيمة لها[21]“، إنها اللحظة الحاضرة التي تبقى هي الأهم، لأنها الأكثر حضوراً من الماضي والمستقبل كليهما. يعرف روكتان أن الوضع سيئ جداً، وأنّ (تلك اللحظة) التي يعيشها في المقهى، وتلك القذارة التي تكتنفه، وذلك الغثيان الذي يشعر به، أرسخ عنده من أي زمن آخر[22].

ويؤمن بأنه يجب أن يدون اللحظة التي سيتحدث فيها عن أودولف، حتى وإن كانت تعود عليه بشعور الغثيان. ها هو ذا يتحدث عن أودولف: “كان قميصه القطني يبرز بفرح فوق جدار بلون الشوكولا. إن هذا أيضاً يعود بشعور الغثيان، أو بالأحرى الغثيان نفسه. إن الغثيان ليس فيَّ، فأنا أحسه هناك على الجدار، على الرافعتين، حولي في كل مكان[23]“.

إن إيمان أنطون روكتان باللحظة الحاضرة يتجلّى حتى في مراقبة عاشقين لا يستعجلان اللحظات الحميمة، فما يزال أمامهما ثلاثون عاماً، “وليسا في ذلك بمخطئين. وبعد أن يناما معاً يجب أن يجدا شيئاً آخر، ليحجبا عبثية كينونتهما الهائلة. ومع ذلك.. أمن الضروري حتماً أن يكذب أحدهما على الآخر[24]“. ولأنّ الماضي لم يكن يساوي شيئاً ذا بال؛ فقد أكّد البطل أنّ “الأحاسيس العجيبة التي راودتني في الأسبوع الماضي تبدو لي اليوم مضحكة جداً[25]“، ويبدو المستقبل أكثر شحوباً من خلال تجلياته، في هيئة عجوز تقترب من زاوية الشارع في زمن غير زمنها:

· “إنني (أرى) المستقبل، إنه هناك، منتصب في الشارع، لا يكاد يزيد شحوباً عن الحاضر. ما حاجته أن يتحقق أي جديد يمنحه ذلك. إن العجوز تبتعد وهي تعرج[26]“.

· “إن هذا هو الزمن، الزمن عارياً تماماً، إنه يأتي متمهلاً للوجود، إنه يغري بالانتظار. حتى إذا أقبل يحسّ المرء بالاشمئزاز لأنه يلاحظ أن وقتاً طويلاً قد انقضى على وجوده هنا. إن العجوز تقترب من زاوية الشارع[27]“.

على الضفة الأخرى نجد عمر الحمزاوي يسلط الضوء على اللحظة التي يحياها، سواء أكانت جميلة تثير سعادته أم تعيسة تثير حزنه، كما أثارت غثيان روكتان، وها هو ذا يشكو في بداية رواية “الشحاذ” ما يعانيه من سوء (الآن)، في حوار مع صديقه الطبيب:

” ـ ما أجمل أيام زمان.

ـ الحقيقة يا دكتور. ما أجمل كل زمان باستثناء الآن[28]“.

وتدخل “الأيام الأخيرة” في عرف محفوظ السردي إطار (الآن) لأن حدّ نهايتها يصل إليه، فنقرأ عبارتين بشعورين متناقضين عن تلك الأيام؛ إذ يحاور عمر صديقه الطبيب في بدايات السرد:

” ـ لكننا نحب الحياة، هذا هو المعنى.

ـ شدّ ما كرهتها في الأيام الأخيرة[29]“.

وبعد انخراطه في اللذة بعد مارغريت ووردة، يقول لصديقه الصحفي: “لم أعرف للحياة طعماً كما عرفتها في الأيام الأخيرة[30]“.

أما المستقبل فيشبه تلك الأسئلة الفلسفية الكبرى التي تثيرها الحياة للمتأملين فيها، يقول عمر للطبيب: “ثمة أسئلة بلا جواب. فأين طبيبها[31]“.

خامساً ـ الوجودي يبحث عن سر الأسرار:

من المعروف أن أهمّ المبادئ الوجودية هو القول بأسبقية الوجود على الماهية، وأنّ “الإنسان يوجد، ثم يريد أن يكون، ويكون ما يريد أن يكونه بعد القفزة التي يقفزها إلى الوجود[32]“، ويشير سارتر إلى أنّ الوجوديين عموماً “سواء المسيحيين أم الملحدين، يؤمنون جميعاً أن الوجود سابق على الماهية[33]“، إنهم يقولون بعبارة أخرى إن المادة سابقة للوعي؛ وإذا كان مارتن هيدغر (1889ـ 1976) وسارتر وغيرهما من الوجوديين الملحدين يقدمون منظومة فكرية متناسقة، ليس من الضروري تبنيها، فإنّ فيدور دوستويفسكي (1821ـ 1881)، حاول القيام بتوليفة مبكرة، للجمع بين جوهر بعض مبادئ الفكر الوجودي والإيمان، وقدّم في “الإخوة كارامازوف[34]” مثالاً رفيعاً لمبادئ الوجودية، ربما يتفوق (من حيث البنية الفنية) على النماذج الأوروبية الغربية برمّتها.

فإذا عدنا لمقارنة الروايتين وجدنا بطل رواية “الشحاذ” لنجيب محفوظ أكثر إصراراً على طرح الأسئلة الكبرى عن الله والحياة، وقد كانت تلك الأسئلة تلحّ عليه، فيسألها بغض النظر عن المتلقي ومستوى وعيه وثقافته؛ فها هو ذا عمر الحمزاوي يسأل يزبك مدير الملهى الليلي الذي ترقص فيه مارغريت ووردة، بشكل مباغت:

“ـ هل تؤمن بالله؟

فأجاب الرجل بدهشة:

ـ طبعاً[35]“.

وهو يتوجه بالسؤال ذاته إلى الراقصة/ العشيقة وردة، فتقول:

“ـ أومن به.

ـ بيقين؟

ـ طبعاً.

ـ من أين جاء اليقين؟

ـ إنه موجود. وكفى[36]“.

وربما علينا أن نتساءل عن سبب اختيار عمر الحمزاوي هؤلاء لكي يسألهم، وهو المحاط في بيئة العمل والصداقة بالقضاة والمحامين والأطباء والمفكرين: أهو نوع من العبث مع الذات، أم استمراء للعذاب السيزيفي الذي لن يجد صفو شرابه في أمثال هؤلاء؟ ولماذا يختار يزبك ووردة، ليسألهما عن الحياة بعد سؤالهما عن الله؟ ولماذا يُجري نجيب محفوظ بعد ذلك على لسانيهما أجوبة لا تفتقد البساطة والعمق في الوقت ذاته؟

في حديث بين عمر الحمزاوي ويزبك عن معنى الحياة نقرأ ما يلي:

“ـ خبرني يا مسيو يزبك ماذا تعني لك الحياة؟

رفع الرجل حاجبيه الخفيفين دهشة، ولما قرأ الجد في وجه صاحبه قال:

ـ الحياة هي الحياة[37]“.

وعندما يسأل الراقصة/ العشيقة وردة عن أعزّ أمنية في حياتها، تجيبه:

“ـ الحب.

فتمادى في عبثه البريء متسائلاً:

ـ هل فكرتِ يوماً في معنى الحياة؟

ـ لا معنى لها إلا الحب[38]“.

وعلى الجهة الأخرى من الحياة تنبجس قضية الموت في الفكر الوجودوي، وفي الحق أن الوجودية مدينة بفلسفة ثنائية الحياة والموت إلى هيدغر (1889ـ 1976) الذي اهتم بالعدم، وفتّح الأذهان على الاهتمام بالوجود، وربما وسّع مدارك سارتر ليكتب كتابه الشهير “الوجود والعدم” الذي يقول فيه: “من الواجب أن نصرّح بأن الوجود هو الذي يمكن أن ينعدم، لأنه مهما يكن من شيء، فلا بد لما ينعدم أن يوجد أولاً[39]“، وقد برزت فكرة العدم، بوصفها ما وراء الظاهر، لدى بطل “الغثيان” الذي نقرأ له السياق التالي: “فما أشقّ أن يتخيّل المرء العدم! أما الآن فقد كنت أعرف: إن الأشياء هي برمتها ما تبدو عليه، وخلفها لا شيء[40]“.

أما فكرة الموت الممتزجة بالعدم والمجهول، في رواية نجيب محفوظ فقد بدت غير مزعجة لعمر الحمزاوي، “ولكنها تحتم علي أن أذوق كنه الحياة[41]“، بل ربما بدا له الموت في بعض الأحيان هو الوجه الآخر للحياة؛ إذ يتخيّل أنه يشق صدر الراقصة منى؛ ليبحث عن الحقيقة الغائبة: “وتخيّل أنه يشق صدرها بسكين فيعثر في داخله عما يبحث عنه. القتل هو الوجه الخلفي للخلق[42]“.

سادساً ـ البحث عن الحرية:

تبدو مسألة الحرية شديدة الأهمية في عرف الوجوديين؛ لأنّ “الشرط الأول للفعل هو الحرية[43]“، والحرية عندهم مسؤولة يسعى الفرد إلى تحقيقها في ذاته وفيمن حوله، يقول سارتر: “إننا سنمارس الحرية من أجل الحرية، وسوف نطلبها من خلال ظروف معينة، وبسعينا خلف الحرية نكتشف أنها تتوقف كلية على حرية الآخرين، وأن حرية الآخرين تتوقف على حريتنا[44]“. وتبدو هذه الحرية في “الغثيان” و”الشحاذ”، حلية لفظية أكثر من كونها ممارسة أصيلة، أي أنّها لا تخرج، عند روكتان، عن إطار ممارسة الإرادة أكثر من الفعل “أردتُ أن أكون[45]“، وممارسة الأفعال ذات الهوامش الصغيرة جدا التي تتجلى في مثل قوله: “وكنت حراً، وقد واصلت سيري في شارع بريسان الذي يفضي إلى متنزه لاغيتيه[46]“، وقوله: “سأقصد بعد قليل مقهى رانديفو دي شامينو؛ لأودع صاحبته. إنني حر[47]“. أمّا عند عمر الحمزاوي فقد أطّرها صديقه الطبيب بأن يمارس عمر حريته بوصفها نوعاً من الخلق في قوله: “من الآن فصاعداً أنت الطبيب، فأنت حر. والفعل الصادر عن الحرية نوع من الخلق[48]“. وقد وقف عمر عند حدودها السلبية، فمارس حريته في العجز والهرب عن مجابهة الواقع، والبحث عن معنى الحياة خارج الحياة نفسها.

أما المسؤولية عن الحرية تجاه الذات والآخرين فتبدو حلماً من أحلام المنظرين، وهي تبدو متفائلة، ولكن أكثر مما يجب، ذلك أن مواجهة الإنسان لذاته وحريته لا تجعلانه، بالضرورة، ذاتياً وإنسانياً في الوقت ذاته. يقول سارتر: “وعندما نقول إن الإنسان مسؤول عن نفسه، فنحن لا نعني أنه مسؤول عن شخصه فقط (…) إن الذاتية تعني حرية الفرد الواحد من جهة، وأنّ الإنسان لا يستطيع تجاوز ذاتيته الإنسانية من جهة أخرى[49]“.

غير أننا عند التحقيق في النموذج الذهني الذي صنعه سارتر من خلال أوكتان، نرى شخصاً يراقب الآخرين، ويصفهم، ويحلل أفعالهم، وردود أفعالهم، دون أن يستطيع، أو دون أن يريد، إضافة شيء ذي تأثير إلى حيواتهم، بعيداً عن مشروعه الشخصي. ولا يختلف الأمر كثيراً عند عمر الحمزاوي الذي تقترب شخصيته من الشخصية الوجودية في كثير من الملامح، فحرية الحمزاوي لم تكن مسؤولة عن الآخرين، وذاتيته لم تقترب من الاندماج بذاتية الآخرين، بل على العكس من ذلك، تظهر أنانية مفرطة في عجزه، وفي اختياره العزلة للبحث عن أجوبة تاركاً أسرته في مهبّ المجهول. ويمكن لنا أن نلاحظ أن حدود تدخله في حياة الآخرين لم تتعدَّ أمنيات التغيير التي تحتاج إلى يد سحرية ومخيّلة نشيطة:

“ما أجمل أن يثور البحر حتى يطارد المتسكعين على الشاطئ، وأن يرتكب السائرون على الكورنيش حماقات لا يمكن تخيلها، وأن يطير الكازينو القريب فوق السحب، وأن تتحطم الصور المألوفة إلى الأبد، فيخفق القلب في الدماغ، وتتراقص الزواحف والعصافير[50]“.

وقد اهتمت الوجودية بالجسد اهتماماً كبيراً، فالجسم عند سارتر هو الشكل الممكن الذي تتخذه ضرورة إمكاني، وهذا الإمكان لا نستطيع أبداً أن ندركه بما هو كذلك، من حيث أن جسمنا هو لنا: لأنه اختيار، والوجود هو لنا، اختيارنا لأنفسنا[51]“. وقد عبّر عن ذلك بشكل أكثر تكثيفاً إذ كتب: “جسمي هو تركيب واع بشعوري[52]“. ومن الطريف أن معظم صانعي الشخصيات الوجودية في الأدب، بمن فيهم سارتر، جعلوا الشخصية الإشكالية منفتحة على جسد الآخر لا على جسدها؛ بغضّ النظر عن الموقف تجاه ذلك الآخر. نقرأ لروكتان الذي يكتب يومياته في “الغثيان” السياق التالي: “تناولت العشاء في مطعم رانديفو دي شامينو، ولما كانت صاحبته موجودة، فقد كان لا بد لي من مضاجعتها، ولكنّ ذلك كان بدافع التأدب.إنها تثير اشمئزازي قليلاً فهي مفرطة البياض، ثم إن رائحتها تشبه رائحة الطفل الوليد[53]“، كما نقرأ له سياقاً آخر يفلسف قضية الجسد الآخر، فيخاطب نفسه، إذ يودّع صاحبة المقهى: “كيف تأتى لي أن أضغط على شفتيّ على هذا الوجه العريض؟ إن جسمها لا يخصني. حتى الأمس كان بإمكاني أن أحدس بهذا الثوب. أما اليوم، فإن الثوب غير قابل للاختراق. هذا الجسم الأبيض بعروقه النافرة. أتراه كان حلماً؟[54]“.

ويلاحظ في السياقين السابقين أن العبث بجسد الآخر هو المعوّل عليه في حرية الجسد، أو لكأنّ الحرية تخص جسد الآخر لا جسد روكتان، ولا يشكّل الحب الذي يكنه لآني رادعاً، لأنه لا يعدو كونه ذكرى تغزوه في وحدته:

· “كانت آني تردّ إلى الزمن كل ما كان يستطيعه[55]“.

· “إنني وحيد في هذه الحجرة القديمة المعتمة، وإنّ في محفظتي رسالة من آني، يمنعني خجل مزيف من أن أعيد قراءتها، وأحاول أن أتذكّر العبارات واحدة واحدة[56]“.

وينطبق هذا إلى حد كبير على عمر الحمزاوي الذي يتصرف بجسده، وبجسد الآخر (وردة، مارغريت، منى… إلخ)، دون أن ننتظر منه أن يسمح لزوجته أو ابنته بثينة أن تمتلكا الحرية ذاتها، فهو يتصرف بجسده من موقع سلطة ذكورية لا تخص المجتمع العربي وحده، ويربط بين الحياة وجسد الأنثى، لا بين الحياة والجسد عامة، فهو يقول مثلاُ: “كلما رأيتُ أنثى خيل إليّ أنني أرى الحياة على قدمين[57]“، وهو يشير إلى سعادته بجسد الأنثى، بمراقصة مارغريت، فـ “عندما أحاط خاصرتها بذراعه، وهام في وجدانه شذاها، حلا الليل ورقت الرطوبة، وازدهرت مجامع الأشجار المتلألئة[58]“، أمّا وردة فقد أثاره “عنقها الطويل المطوق بعقد لؤلؤي بسيط، وأعلى صدرها المنبسط في رحابة، ونضارة الجنس التي تنضح بها شفتاها الممتلئتان الملونتان[59]“.

ويعبر الحمزاوي عن شغفه بالجسد، لا بالحب، عندما يعود إلى مارغريت ثم إلى غيرها وغيرها، وحين تسأله وردة عن علاقته بمارغريت: “تحبّها؟”، يقول لها:

“ـ كلا.

ـ لمَ ذهبت معها إذن؟

ـ لعلها رغبة طارئة[60]“.

وحين ينتقل الحمزاوي إلى الزهد بالنساء، ويتجه نحو ما يشبه التصوف، عازماً على التخلص من رغباته الجسدية، تتصل به وردة لتسأله عن الحب:

“ـ ألا تزورنا ولو في السنة مرة؟

ـ كلا ولكن تحت أمرك إذا كنت في حاجة إلى شيء.

ـ أنا أحدثك بلغة القلب.

ـ القلب!! إنه مضغة[61]“.

هكذا إذاً، ينسحب الحمزاوي، لا من الحب فحسب، بل من الحياة نفسها، لينتقل من عزلة يقتسم فضاءها مع الآخرين، إلى عزلة انفرادية تضيق عليه رغم اتساعها.

سابعاً ـ بين العزلة المادية والعزلة الروحية:

وتظهر العزلة، إلى جانب بدائل أخرى، طريقة مثلى للتعايش مع الناس، من موقع المراقب لا المشارك، فروكتان، خلافاً لتنظيرات سارتر، يشعر بالوحدة التي يطلبها أحياناً، للكتابة عن تأملاته: “وكان لدي ركام كبير من هذه التأملات حول الماضي والحاضر والعالم، ولم أكن أطلب إلا شيئاً واحداً: أن يتركوني أنهي كتابي بهدوء[62]“، وتجعله [أي العزلة] عرضة للإشفاق عليه حيناً آخر؛ إذ يراقب الذين يحتسون القهوة ويلعبون ويصرخون من أجل أن “يوجدوا”، أما هو فكأنما يعيش خارج هذا الوجود: “يتجهون إلى هذا المقهى بعد الطعام، فيحتسون القهوة، ويلعبون البوكر، وهم يحدثون بعض الضجّة، ضجة واهنة لا تزعجني، إنّ عليهم هم أيضاً؛ لكي يوجدوا، أن يتعددوا. أما أنا فأعيش وحيداً، وحيداً كل الوحدة، إنني لا أتحدث مع أحدٍ أبداً، ولا أتلقى شيئاً، ولا أعطي شيئاً[63]“. وإذ يراقب بعض الأشخاص يوم الأحد يقول: “إنهم سيعودون عما قليل إلى بيوتهم، فيشربون فنجان شاي مع أفراد العائلة[64]“، وعلى مدى رواية “الغثيان” يملي علينا وحدته، فنقرأ له عبارت مثل “كنتُ وحيداً[65]“، وسياقات توحي بشوق غير معلن، لكسر هذه الوحدة: “أنا وحيد، وقد عاد معظم الناس إلى بيوتهم، إنهم يقرؤون صحيفة المساء، وهم يستمعون إلى الراديو، وقد خلّف الأحد الذي انتهى مذاق رماد عندهم، وبدأ فكرهم يلتفت إلى يوم الإثنين. ولكن ليس لي أنا أحد ولا إثنين[66]“.

ويبدو بطل نجيب محفوظ أكثر إصراراً على العزلة، وأكثر جرأة في التعبير عنها، وقد جرّب نوعيها: العزلة الروحية، والعزلة الجسدية، فعاش في الأولى خيار الجسد خارج مؤسسة الزواج، وانفصل في الثانية انفصالاً نهائياً عن كل ما حوله، فها هو ذا داخل فضائه الخاص يتأمل الكون: “استلقيت على ظهري فوق الحشائش، رانياً إلى الأشجار الراقصة بملاطفات النسيم في الظلام[67]“، وهو يرفض العودة عن عزلته، مهما حاول الآخرون إعادته إلى دنياهم، فحين يجده عثمان، ويخبره أنه تزوج ابنته بثينة، وهي حامل، يعبّر عن زهده بكل من حوله:

” ـ بثينة تنتظر مولوداً، ولن تراني أبداً.

ـ وأنا لن أراه.

ـ ألا تريد أن تفهم؟

ـ أموت كل يوم عشرات المرات كي أفهم، ولكنني لا أفهم[68]“.

إنّ العزلة التي يعانيها البطلان، بعد أن يختاراها بنفسيهما، هي ناتج قلق، وقد ربط سارتر بين القلق والعزلة حين قال: “السقوط فرار من القلق؛ لأن القلق يتهدد وجودنا بأسره، ويعزلنا أمام أنفسنا، بحيث نشعر بهذه العزلة شعوراً حاداً[69]“، كما ميّز طبيعة القلق الذي يحس به الوجوديون، قائلاً: “ومن الواضح أن القلق الذي نعنيه هنا ليس هو القلق الذي يؤدي إلى الاستكانة واللافعل، لكنه القلق الصافي والبسيط من النوع الذي يعرفه كل من تحمّل مسؤولية من المسؤوليات في يوم من الأيام[70]“. وإذا كنا نلمس تجليات القلق الوجودي في الغثيان؛ إذ يقود روكتان إلى رحلة جديدة، فإنّ هذا القلق لم يزد عمر الحمزاوي إلا حيرة وضياعاً.

وأخيراً بقي أن نقول إن العمل الإبداعي غير مرتهن لمذهب أدبي أو فني، وإنّ الشخصيات التى نرى فيها ملامح وجودية، قد يبحث فيها غيرنا عن ملامح عبثية، وإن كنا نعتقد أن رواية “الغثيان” لسارتر قد كتبت خصيصاً؛ لتقول بعضاً مما نظّر له، بخلاف رواية “الشحاذ” لنجيب محفوظ التي كُتبت لترضي نفساً إبداعية لا ذهنية، ولترسم جزءاً من رؤية أوسع أفقاً، فهي مجرد جزء من سياق، يرصد تطوّر نظرة محفوظ للعالم الرحب الذي يحيط به.

[1] جان بول سارتر: الغثيان، ترجمة: د. سهيل إدريس، دار الآداب ، ط 4، 2004.

[2] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مطبوعات مكتبة مصر، الفجّالة، ط7، 1982. (طبعت أول مرة عام 1965).

[3] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ترجمة عبد المنعم الحفني، الدار المصرية، القاهرة، ط1، 1964، ص38.

[4] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص236.

[5] المصدر نفسه، ص237.

[6] نفسه، ص181.

[7] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص120.

[8] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الآداب، بيروت، ط1، 1966، ص873.

[9] كولن ولسون: اللامنتمي، دار الآداب، بيروت، ط5، 2004، ص5.

[10] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص236.

[11] المصدر نفسه، ص11.

[12] نفسه، ص23.

[13] نفسه، ص23.

[14] نفسه، ص64.

[15] نفسه، 84

[16] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص8.

[17] المصدر نفسه، ص90.

[18] نفسه، ص44.

[19] نفسه، ص53.

[20] نفسه، ص50.

[21] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص5.

[22] المصدر نفسه، ص28.

[23] نفسه، ص30.

[24] نفسه، ص156.

[25] نفسه، ص7،

[26] نفسه، ص46.

[27] نفسه، ص46.

[28] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مرجع سابق، ص12.

[29] المرجع نفسه، ص12.

[30] نفسه، ص79.

[31] نفسه، ص14.

[32] نفسه، ص14.

[33] نفسه، ص11.

[34] الإخوة كارامازوف: من أهم روايات دوستويفسكي، وتصنّف في مصاف الأدب العالمي، وقد عالج فيها كثيراً من القضايا التي تتعلق بالبشر، كالروابط العائلية وتربية الأطفال والعلاقة بين الدولة والكنيسة ومسؤولية كل شخص تجاه الآخرين، وقدم فيها نموذجاً للحرية المسؤولة التي طالما تغنّى بها الوجوديون.

[35] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص92.

[36] المصدر نفسه، ص118.

[37] نفسه، ص92.

[38] نفسه، ص83.

[39] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، مرجع سابق، ص78.

[40] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص135.

[41] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص58.

[42] المصدر نفسه، ص114ـ115.

[43] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، مرجع سابق، ص693.

[44] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، مرجع سابق، ص58.

[45] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص243.

[46] المصدر نفسه، ص ص 73ـ74.

[47] نفسه، ص225.

[48] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص23.

[49] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، مرجع سابق، ص16.

[50] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص44.

[51] جان بول سارتر: الوجود والعدم (بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية)، مرجع سابق، ص537.

[52] المرجع نفسه، 539.

[53] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص84.

[54] المصدر نفسه، ص239.

[55] نفسه، ص82.

[56] نفسه، 88.

[57] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص70.

[58] المصدر نفسه، ص62.

[59] نفسه، ص71.

[60] نفسه، ص112.

[61] نفسه، ص152.

[62] جان بول سارتر: الغثيان، مصدر سابق، ص134.

[63] نفسه، ص12.

[64] نفسه، ص75.

[65] نفسه، ص81.

[66] نفسه، ص78.

[67] نجيب محفوظ: الشحّاذ، مصدر سابق، ص165.

[68] المصدر نفسه، ص168.

[69] جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ص35،

[70] المرجع نفسه، ص22.