إلى الأصدقاء في البيت: مراد والذين معه.

حين أطلقنا “الغارة الشعرية” قبل حوالي ثلاثة عقود، بإمكانيات تزيد قليلًا عن لا شيء، اخترنا أن يكون رئيس تحريرها هو الشعر شخصيًّا، لذلك أوقفنا كلّ جهدنا على مساعدته، مساعدة الشّعر على التّمكين لنفسه، لا حيث لا يتوقّعه أحد، بل أيضًا حيث لا يتوقّع نفسه.

لقد جعلنا من عناوين الشعراء في مختلف الجغرافيات دريئة لكِنانتنا. فكان الواحد منهم، في مالمو أو في جمهورية لاوس حتّى، يفتح علبة بريده (وقد كانت العلبة علبة والبريدُ بريدًا) لا على نعيٍ يوجع القلب أو فاتورة ترتعد لها فرائص حافظة النقود، وإنّما على نشرة شعرية تُبهج الرّوح.

بعد أكثر من رمية، عزّزنا الكنانة تلك بخراطيش أطلقنا منها لأسماء شعرية غالبًا ما كان يتمّ تناسيها ساعة النداء بالأسماء في ساحة الشعر.

أمّا لاستقبال القرن الحادي والعشرين، الموافق لوداع ألفية واستقبال أخرى، فقد أطلقنا إحدى وعشرين بطاقة شعرية احتفى بها الأصدقاء تحت أكثر من سماء. ولأنّ بداية القرن كانت سبتًا، وهو يوم الملحق الثقافي لجريدة العلم، فقد احتفى الصديق نجيب خداري بتلك البطائق كما هو جدير بشاعر أن يفعل.

بعد ذلك صارت أعداد الغارة أثقل من أن يحملها بريد، فقد كُتبت على الجلد والجحر والزجاج والخشب والمعدن… وهي الآن موزعة بين البحر والبحرين، بحرِ أكادير حيث صديقنا سعيد الباز وبحرين صديقنا قاسم حداد.

لقد كان لحركة الغارة الشعرية ارتداداتٌ هنا وهنالك، فظهرت شبيهات لها بمنطلقات وغايات مختلفة، فكانت بذلك لغيرها في التسعينات كناس الغيوان لِسِواها في السبعينات.

قبل الحركة وبعد السكون، كان لدينا سعيٌ غير معلَن: الشعر حيث لا يتوقع نفسه.

خذ الشعر بقوة

بعد سنوات من التّدريس انتبهتُ إلى أن الملاحظات التي ندوّن في بيانات النقط، إنّما هي موروثة أو معرّبة، وقد لا أجانب الصّواب إذا جزمت بأنّها تنتمي إلى عالم الأزياء وليس إلى حقل التربية. فبعضها فضفاض ولا يناسب إلّا قلة من العقول كممتاز وحسن جدًّا، فيما بعضها عبارة عن أسمال حقيقية… لذلك، قرّرت أن أقلع عنها مرّة وإلى الأبد.

هكذا صرت أكتب:

ليحيى “خذ الكتاب بقوة”

ولسعدٍ “هكذا تورد الإبل”

ولهذا “على قدر أهل العزم”

ولهذه “إنك لحلوة لا تعتريك مرارة”

ولذاك “ما فيك لوٌّ ولا لولا”

ولتلك “أنت بدون لماذا”

وهي الملاحظات التي أثارت غير قليل من الإعجاب لدى التلاميذ وذويهم. ولئن كان هنالك من الزملاء من امتعض لها لآفةٍ في فهمِه السقيم، فإن بعض تلامذتي، وقد صاروا ما صاروا إليه، يصرّون على تلمُّظها أمامي كلما جمعتني بهم فرصة.

أمّا من جهة أخرى، أقصد الجهة البيضاء من مطبوع التمارين، فقد صرت أنسخ عليها قصائد من الشعر المغربي، فقرأ عليها تلامذتي، بين تمرين وآخر، قصائد لياسين عدنان وطه عدنان وفدوى الزياني وجمال بدومة وسكينة حبيب الله وحميد زيد وعبد الرحيم الخصار وسواهم. ومطبوعات شهر أكتوبر تحديدًا، كنت أخصّصها للفائز بنوبل للآداب إذا كان شاعرًا. ولن أنسى أبدًا تعجُّب تلامذتي وهم يقلبون المطبوع على أغنية بالإنجليزية لبوب ديلان قبل أن أسوق لهم السبب.

خلف الأحمر

حين صدر كتابي “نكاية بحطّاب ما”، وهو ديوان شذريّ بالكامل، أهديتُ نسخة منه إلى الصديق عبد اللطيف فردوس، الكاتب والمخرج المسرحي المعروف، المعروف أيضًا بكونه شعلة من النشاط من خلال احتضانه لمواهب التلاميذ وتأطير الورشات…

بعد مدّة غير طويلة، سيفاجئني عبد اللطيف بدفتر شعري أنجزته إحدى تلميذاته بعد أن أعارها مجموعتي الشعرية.

صحيح أن الشذرة الآن هي أتان الشعراء، منهم من يأخذ عنها الصوت ومنهم من يأخذ عنها الحليب. لكن ما أسعدني حقًّا عند تلميذة صديقي، على غضاضتها، أنّها أصابت الضّرع فحالفها الشعر في أكثر من شذرة.

يقينًا أن البنت التي نسجت على نولي تستطيع أن تنسج على نول غيري في أفق أن يشتدّ لها نول خاص، لكنّ المؤكد عندي أنّها ما كانت ستفتح المقرّر الدّراسي لتنسج على نول ابن زنباع.

أولمبياد اللغة

تكتسي صفة الأولمبي هالتها من آلهة الأولمب التي تطلّ من قمم الأساطير على خشاش الأرض. لذلك نجدها في الرياضة إجلالًا للجسد، كما نجدها في الرياضيات إكبارًا للعقل. أمّا المنزلة بين منزلتي الجسد والعقل، فهي الوجدان، وفي السويداء منه يتخلّق الشعر.

الشعر إذن هو أولمبياد اللغة. وكما ندرّب النشء على الرياضة والرياضيات، علينا أن ندرّبه على الصعود باللغة إلى ذُراها الممكنة.

وإذا كانت بعض المؤسسات التعليمية قد انخرطت جدّيًّا في ما يعرف الآن “بتحدّي القراءة”، فلا بأس من التفكير في إحداث “تحدّي الكتابة”.

الخيمياء

في حكايةٍ ذات عِبرة، أن زئير أسد على تخوم الغابة كان يقضّ مضجع قرية مجاورة، فما كان من أشدّاء شبابها إلّا أن خرجوا إليه، مع أنّه لم يدخل إليهم ولا مرّة واحدة، فتحامَوْه وحاصروه وأعملوا فيه حدائدهم إلى أن أبطلوا زئيره مرة وإلى الأبد، قبل أن يعودوا مزهوّين بصنيعهم تمامًا كما يليق بقتلةِ أسدٍ أن يفعلوا.

نامت القرية ملء جفونها ليلة وأخرى، قبل أن تفاجأ، صبيحة اليوم الثالث بجحافل القرود تحتل السطوح والأشجار والمطابخ، تقطف الثمار وتخطف الأرغفة وتتحرّش بالنساء والصبايا… فأسقط في يد القرية وشبابها بعد أن أدركوا أن الزئير ذاك كان الباب الذي يقيهم جائحة القرود، وهو الباب الذي لا سبيل إلى إعادة إغلاقه.

في سبعينات القرن الماضي، كان في دواليب الدولة من رأى في اللّحى والشعر الطويل لبدة أسد، وتحسُّبًا للزئير، جرى التمكين للزعيق حتى يغطّي عليه. هكذا، صار على المرء أن يتحمّل الزعيق من مختلف الجنسيات في مختلف الأماكن.

وشيئًا فشيئًا، حلّ النقل محل العقل، واستُبدِلت لحية بلحية، وسرابيل بسراويل، وبكتب حمراء أخرى صفراء… وبعد أن كان أولئك يتساءلون فقط: ما العمل؟ جاء هؤلاء بأجوبة حاسمة وفي منتهى الدم.

وبعد الإزراء بالجامعة جاء الدور على المدرسة في أفق الإزراء بالمجتمع ككل. ولعلّ التجارب الخيميائية التي عرفتها المدرسة المغربية خلال العقود الأخيرة بدأت تؤتي أكلها.

فأبناء جيلي كانوا يستشهدون بالمتنبي وأبي العلاء، ويحفظون لرامبو وبودلير، ويعرفون عن المدارس الشعرية والتيارات الفكرية، ويتبادلون الكتب والمجلات والأشرطة، ويتمتعون بقراءات محمود درويش وأدونيس وكمال ناصر وأراغون وسان جون بيرس وإيلوار، بل منهم من كان يبدع وينشر وهو بعد تلميذ. وحين أصبحوا مدرّسين، حملوا هذه الروح معهم ونفخوها في جسوم كثيرة.

أمّا اليوم، فأعمق ما يمكن لتلميذ أن يستشهد به هو أقوال كبّور المأثورة. ولنا أن نلاحظ بعض تلاميذ المستويات الإشهادية وهم يصرّحون لقنوات الحضيض بما يُخجِل الإسفاف. فمدرسة نيبا وإعدادية مّي نعيمة وثانوية مول الشّاقور لا يمكن أن تُخرِّج غير أمثال هؤلاء: ناشئة قلّة الأدب.

قلّة الأدب والغرابة

قبل سنوات خرج علينا وزير التعليم العالي بتصريح غريب، يستهين فيه لا بالشعر وحده، وإنّما بالآداب قاطبة.

معاليه لم يكن يعرف أن نقيض العلم هو الجهل وليس الأدب، وأن نقيض الأدب هو قلّة الأدب التي لها أيضًا بلاغتها المعروفة باسم الوقاحة، وهي ممّا لم يسلم منه ذلك التصريح.

لو كان وزيرنا (ماذا كان اسمُه؟) قد قرأ “الأدب والغرابة”، لَما بدر عنه ما بدر، ولربّما وقف على رؤوس أصابعه إجلالًا لعبد الفتاح كيليطو، ولو كان قد دقّق حول مفهوم الأدب، لخطر له سيّد المفاهيم، الكبير عبد الله العروي، ولو كان فقط قد استشار مع نفسه، لكانت أفتته في أمره، وذكّرته بأنّ كلّ الشعب الأدبية تقود إلى العلوم: علم النفس، علم الاجتماع، علوم الدين، فقه اللغة، اللسانيات… سوى أنه لم يفعل.

ولكي نُفحِم الرجل (ماذا كان تخصّصه؟) بفضل الأدب على العلم، نسوق إليه هذه القائمة المضيئة من الأطباء والمهندسين المغاربة الذين تكرّست أسماؤهم، لا بفضل تخصصاتهم العلمية الدقيقة، وإنما بفضل أعمالهم الأدبية والفكرية وجوائزهم الوطنية والدولية: المهدي بن عبود، فؤاد العروي، وساط عبد القادر، فاتحة مرشيد، نزار كربوط، عبد النور مزين، أسماء المرابط، عبد الهادي السعيد، عبد المجيد سباطة…

الشاعر خالًا

لا أقصد الشاعر يوسف الخال مع ما له من فضل على “شعر”، ولا الخال على صفحات خدٍّ، مع أن كثيرًا من البلدان، والمغرب ليس بينها حتى الآن، تختار شاعر السنة لتُبرزه على خدها، وإنّما أقصد خالًا يُقام له ويُقعَد.

كثير من المغاربة امتُحنوا في الإمبراطورية العثمانية، وكتبوا عن الرجل المريض، قبل أن يتعافى وينهض قويًّا كتركي، وتصير له محلات على طول البلاد، ومسلسلات على عرض البث، ويحتل مساحات شاسعة من الأحلام… فإذا تركيا على رأس الوجهات السياحية عند المقدرة.

لكن، ماذا يعرف المغاربة عن الشعر التركي ومكانته لدى الأتراك؟

الحكاية التالية تلخص الأمر:

إثر مخالفةٍ أو جنحة، وجد مواطن تركي نفسه في مخفر للشرطة. وعوض أن ينقّب في تلافيف ذاكرته عن اسم لامع في العائلة يعوذ به ممّا هو فيه، اكتفى بالإشارة إلى أنّ خاله هو الشاعر فلان. وهنا حدثت المفاجأة، فقد أحاط به كلّ ضباط المخفر، لا للتحقيق في أمر الجنحة، بل للسؤال عن خاله: متى يستيقظ من النوم، وكم لديه من الأطفال، ومتى يكتب، وهل من إصدار قريب، وسوى ذلك ممّا لا يعرفه سوى ابن الأخت.

وبدل أن نتخيّل بقية الحكاية، لنذهب رأسًا إلى دبلجتها إلى الدارجة المغربية، ولتكن كوميسارية عباس مسرحًا لها، لنفاجأ بأنّ مواطننا المغربي إذ يعوذ بخاله الشاعر، لن يكون أحسن حالًا من الفرزدق إذ يعوذ بخاله في بيت جرير المقذع.

سعد سرحان

حين أطلقنا “الغارة الشعرية” قبل حوالي ثلاثة عقود، بإمكانيات تزيد قليلًا عن لا شيء، اخترنا أن يكون رئيس تحريرها هو الشعر شخصيًّا، لذلك أوقفنا كلّ جهدنا على مساعدته، مساعدة الشّعر على التّمكين لنفسه، لا حيث لا يتوقّعه أحد، بل أيضًا حيث لا يتوقّع نفسه.

لقد جعلنا من عناوين الشعراء في مختلف الجغرافيات دريئة لكِنانتنا. فكان الواحد منهم، في مالمو أو في جمهورية لاوس حتّى، يفتح علبة بريده (وقد كانت العلبة علبة والبريدُ بريدًا) لا على نعيٍ يوجع القلب أو فاتورة ترتعد لها فرائص حافظة النقود، وإنّما على نشرة شعرية تُبهج الرّوح.

بعد أكثر من رمية، عزّزنا الكنانة تلك بخراطيش أطلقنا منها لأسماء شعرية غالبًا ما كان يتمّ تناسيها ساعة النداء بالأسماء في ساحة الشعر.

أمّا لاستقبال القرن الحادي والعشرين، الموافق لوداع ألفية واستقبال أخرى، فقد أطلقنا إحدى وعشرين بطاقة شعرية احتفى بها الأصدقاء تحت أكثر من سماء. ولأنّ بداية القرن كانت سبتًا، وهو يوم الملحق الثقافي لجريدة العلم، فقد احتفى الصديق نجيب خداري بتلك البطائق كما هو جدير بشاعر أن يفعل.

بعد ذلك صارت أعداد الغارة أثقل من أن يحملها بريد، فقد كُتبت على الجلد والجحر والزجاج والخشب والمعدن… وهي الآن موزعة بين البحر والبحرين، بحرِ أكادير حيث صديقنا سعيد الباز وبحرين صديقنا قاسم حداد.

لقد كان لحركة الغارة الشعرية ارتداداتٌ هنا وهنالك، فظهرت شبيهات لها بمنطلقات وغايات مختلفة، فكانت بذلك لغيرها في التسعينات كناس الغيوان لِسِواها في السبعينات.

قبل الحركة وبعد السكون، كان لدينا سعيٌ غير معلَن: الشعر حيث لا يتوقع نفسه.

خذ الشعر بقوة

بعد سنوات من التّدريس انتبهتُ إلى أن الملاحظات التي ندوّن في بيانات النقط، إنّما هي موروثة أو معرّبة، وقد لا أجانب الصّواب إذا جزمت بأنّها تنتمي إلى عالم الأزياء وليس إلى حقل التربية. فبعضها فضفاض ولا يناسب إلّا قلة من العقول كممتاز وحسن جدًّا، فيما بعضها عبارة عن أسمال حقيقية… لذلك، قرّرت أن أقلع عنها مرّة وإلى الأبد.

هكذا صرت أكتب:

ليحيى “خذ الكتاب بقوة”

ولسعدٍ “هكذا تورد الإبل”

ولهذا “على قدر أهل العزم”

ولهذه “إنك لحلوة لا تعتريك مرارة”

ولذاك “ما فيك لوٌّ ولا لولا”

ولتلك “أنت بدون لماذا”

وهي الملاحظات التي أثارت غير قليل من الإعجاب لدى التلاميذ وذويهم. ولئن كان هنالك من الزملاء من امتعض لها لآفةٍ في فهمِه السقيم، فإن بعض تلامذتي، وقد صاروا ما صاروا إليه، يصرّون على تلمُّظها أمامي كلما جمعتني بهم فرصة.

أمّا من جهة أخرى، أقصد الجهة البيضاء من مطبوع التمارين، فقد صرت أنسخ عليها قصائد من الشعر المغربي، فقرأ عليها تلامذتي، بين تمرين وآخر، قصائد لياسين عدنان وطه عدنان وفدوى الزياني وجمال بدومة وسكينة حبيب الله وحميد زيد وعبد الرحيم الخصار وسواهم. ومطبوعات شهر أكتوبر تحديدًا، كنت أخصّصها للفائز بنوبل للآداب إذا كان شاعرًا. ولن أنسى أبدًا تعجُّب تلامذتي وهم يقلبون المطبوع على أغنية بالإنجليزية لبوب ديلان قبل أن أسوق لهم السبب.

خلف الأحمر

حين صدر كتابي “نكاية بحطّاب ما”، وهو ديوان شذريّ بالكامل، أهديتُ نسخة منه إلى الصديق عبد اللطيف فردوس، الكاتب والمخرج المسرحي المعروف، المعروف أيضًا بكونه شعلة من النشاط من خلال احتضانه لمواهب التلاميذ وتأطير الورشات…

بعد مدّة غير طويلة، سيفاجئني عبد اللطيف بدفتر شعري أنجزته إحدى تلميذاته بعد أن أعارها مجموعتي الشعرية.

صحيح أن الشذرة الآن هي أتان الشعراء، منهم من يأخذ عنها الصوت ومنهم من يأخذ عنها الحليب. لكن ما أسعدني حقًّا عند تلميذة صديقي، على غضاضتها، أنّها أصابت الضّرع فحالفها الشعر في أكثر من شذرة.

يقينًا أن البنت التي نسجت على نولي تستطيع أن تنسج على نول غيري في أفق أن يشتدّ لها نول خاص، لكنّ المؤكد عندي أنّها ما كانت ستفتح المقرّر الدّراسي لتنسج على نول ابن زنباع.

أولمبياد اللغة

تكتسي صفة الأولمبي هالتها من آلهة الأولمب التي تطلّ من قمم الأساطير على خشاش الأرض. لذلك نجدها في الرياضة إجلالًا للجسد، كما نجدها في الرياضيات إكبارًا للعقل. أمّا المنزلة بين منزلتي الجسد والعقل، فهي الوجدان، وفي السويداء منه يتخلّق الشعر.

الشعر إذن هو أولمبياد اللغة. وكما ندرّب النشء على الرياضة والرياضيات، علينا أن ندرّبه على الصعود باللغة إلى ذُراها الممكنة.

وإذا كانت بعض المؤسسات التعليمية قد انخرطت جدّيًّا في ما يعرف الآن “بتحدّي القراءة”، فلا بأس من التفكير في إحداث “تحدّي الكتابة”.

الخيمياء

في حكايةٍ ذات عِبرة، أن زئير أسد على تخوم الغابة كان يقضّ مضجع قرية مجاورة، فما كان من أشدّاء شبابها إلّا أن خرجوا إليه، مع أنّه لم يدخل إليهم ولا مرّة واحدة، فتحامَوْه وحاصروه وأعملوا فيه حدائدهم إلى أن أبطلوا زئيره مرة وإلى الأبد، قبل أن يعودوا مزهوّين بصنيعهم تمامًا كما يليق بقتلةِ أسدٍ أن يفعلوا.

نامت القرية ملء جفونها ليلة وأخرى، قبل أن تفاجأ، صبيحة اليوم الثالث بجحافل القرود تحتل السطوح والأشجار والمطابخ، تقطف الثمار وتخطف الأرغفة وتتحرّش بالنساء والصبايا… فأسقط في يد القرية وشبابها بعد أن أدركوا أن الزئير ذاك كان الباب الذي يقيهم جائحة القرود، وهو الباب الذي لا سبيل إلى إعادة إغلاقه.

في سبعينات القرن الماضي، كان في دواليب الدولة من رأى في اللّحى والشعر الطويل لبدة أسد، وتحسُّبًا للزئير، جرى التمكين للزعيق حتى يغطّي عليه. هكذا، صار على المرء أن يتحمّل الزعيق من مختلف الجنسيات في مختلف الأماكن.

وشيئًا فشيئًا، حلّ النقل محل العقل، واستُبدِلت لحية بلحية، وسرابيل بسراويل، وبكتب حمراء أخرى صفراء… وبعد أن كان أولئك يتساءلون فقط: ما العمل؟ جاء هؤلاء بأجوبة حاسمة وفي منتهى الدم.

وبعد الإزراء بالجامعة جاء الدور على المدرسة في أفق الإزراء بالمجتمع ككل. ولعلّ التجارب الخيميائية التي عرفتها المدرسة المغربية خلال العقود الأخيرة بدأت تؤتي أكلها.

فأبناء جيلي كانوا يستشهدون بالمتنبي وأبي العلاء، ويحفظون لرامبو وبودلير، ويعرفون عن المدارس الشعرية والتيارات الفكرية، ويتبادلون الكتب والمجلات والأشرطة، ويتمتعون بقراءات محمود درويش وأدونيس وكمال ناصر وأراغون وسان جون بيرس وإيلوار، بل منهم من كان يبدع وينشر وهو بعد تلميذ. وحين أصبحوا مدرّسين، حملوا هذه الروح معهم ونفخوها في جسوم كثيرة.

أمّا اليوم، فأعمق ما يمكن لتلميذ أن يستشهد به هو أقوال كبّور المأثورة. ولنا أن نلاحظ بعض تلاميذ المستويات الإشهادية وهم يصرّحون لقنوات الحضيض بما يُخجِل الإسفاف. فمدرسة نيبا وإعدادية مّي نعيمة وثانوية مول الشّاقور لا يمكن أن تُخرِّج غير أمثال هؤلاء: ناشئة قلّة الأدب.

قلّة الأدب والغرابة

قبل سنوات خرج علينا وزير التعليم العالي بتصريح غريب، يستهين فيه لا بالشعر وحده، وإنّما بالآداب قاطبة.

معاليه لم يكن يعرف أن نقيض العلم هو الجهل وليس الأدب، وأن نقيض الأدب هو قلّة الأدب التي لها أيضًا بلاغتها المعروفة باسم الوقاحة، وهي ممّا لم يسلم منه ذلك التصريح.

لو كان وزيرنا (ماذا كان اسمُه؟) قد قرأ “الأدب والغرابة”، لَما بدر عنه ما بدر، ولربّما وقف على رؤوس أصابعه إجلالًا لعبد الفتاح كيليطو، ولو كان قد دقّق حول مفهوم الأدب، لخطر له سيّد المفاهيم، الكبير عبد الله العروي، ولو كان فقط قد استشار مع نفسه، لكانت أفتته في أمره، وذكّرته بأنّ كلّ الشعب الأدبية تقود إلى العلوم: علم النفس، علم الاجتماع، علوم الدين، فقه اللغة، اللسانيات… سوى أنه لم يفعل.

ولكي نُفحِم الرجل (ماذا كان تخصّصه؟) بفضل الأدب على العلم، نسوق إليه هذه القائمة المضيئة من الأطباء والمهندسين المغاربة الذين تكرّست أسماؤهم، لا بفضل تخصصاتهم العلمية الدقيقة، وإنما بفضل أعمالهم الأدبية والفكرية وجوائزهم الوطنية والدولية: المهدي بن عبود، فؤاد العروي، وساط عبد القادر، فاتحة مرشيد، نزار كربوط، عبد النور مزين، أسماء المرابط، عبد الهادي السعيد، عبد المجيد سباطة…

الشاعر خالًا

لا أقصد الشاعر يوسف الخال مع ما له من فضل على “شعر”، ولا الخال على صفحات خدٍّ، مع أن كثيرًا من البلدان، والمغرب ليس بينها حتى الآن، تختار شاعر السنة لتُبرزه على خدها، وإنّما أقصد خالًا يُقام له ويُقعَد.

كثير من المغاربة امتُحنوا في الإمبراطورية العثمانية، وكتبوا عن الرجل المريض، قبل أن يتعافى وينهض قويًّا كتركي، وتصير له محلات على طول البلاد، ومسلسلات على عرض البث، ويحتل مساحات شاسعة من الأحلام… فإذا تركيا على رأس الوجهات السياحية عند المقدرة.

لكن، ماذا يعرف المغاربة عن الشعر التركي ومكانته لدى الأتراك؟

الحكاية التالية تلخص الأمر:

إثر مخالفةٍ أو جنحة، وجد مواطن تركي نفسه في مخفر للشرطة. وعوض أن ينقّب في تلافيف ذاكرته عن اسم لامع في العائلة يعوذ به ممّا هو فيه، اكتفى بالإشارة إلى أنّ خاله هو الشاعر فلان. وهنا حدثت المفاجأة، فقد أحاط به كلّ ضباط المخفر، لا للتحقيق في أمر الجنحة، بل للسؤال عن خاله: متى يستيقظ من النوم، وكم لديه من الأطفال، ومتى يكتب، وهل من إصدار قريب، وسوى ذلك ممّا لا يعرفه سوى ابن الأخت.

وبدل أن نتخيّل بقية الحكاية، لنذهب رأسًا إلى دبلجتها إلى الدارجة المغربية، ولتكن كوميسارية عباس مسرحًا لها، لنفاجأ بأنّ مواطننا المغربي إذ يعوذ بخاله الشاعر، لن يكون أحسن حالًا من الفرزدق إذ يعوذ بخاله في بيت جرير المقذع.

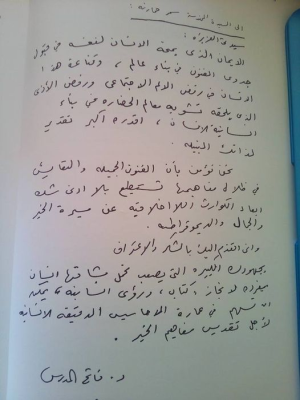

سعد سرحان