يرجع بعض الكتاب زمن قراءاتهم الأولى إلى الطفولة المبكرة، كأن يقول أحدهم إنه قرأ أول كتاب وهو في الخامسة أو السادسة من عمره، ذلك لم يحدث لي لسبب بسيط، والدي بالكاد «يفكك الحرف» كما يقولون في اللهجة الشعبية، ووالدتي لا تقرأ ولا تكتب ولم تجلس في حياتها على مقعد مدرسة.

كانت عائلة رعوية في ريف جبلي بعيد عن المدارس والمدرسين، ولولا أن لي حظا مقدرا في التعلم، لكنت إلى الآن راعي غنم، فقد كنت وراء قطيع أسود من الماعز، إلى أن انتشلني أحد أعمامي من الجبال، وأخذني إلى المدرسة.

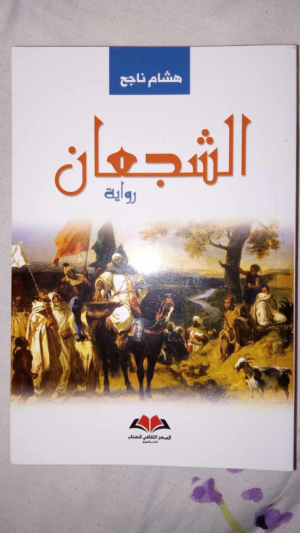

سأقرأ الكتاب الأول «صقر قريش» للروائي التاريخي جورجي زيدان في الإعدادية، ومن الواضح أنها قراءة عشوائية أو بالمصادفة، إذ ما علاقة فتى في الخامسة عشرة من عمره بقراءة رواية يشتبك فيها التاريخ مع الواقع مع الخيال.

لكن هذه الرواية المبكرة ستأخذني من يدي إلى كتب أخرى. هذه المرة إلى الشعر.. سأقرأ عبد الوهاب البياتي بشغف عجيب وأتأثر به، فيما كان كثير من أبناء جيلي من شعراء السبعينات وأوائل الثمانينات قد أخذهم غرامهم الشعري إلى محمود درويش ونزار قباني والانبهار بمنبريات مظفر النواب.

أنشأت صفا عموديا من الكتب في زاوية غرفة وحيدة هي بيت والدي الذي حصل عليها من وكالة غوث اللاجئين. قبل الغرفة كانت الخيمة، نقرأ على سراج الكيروسين ذي الفتيلة القطنية والزجاج الأسطواني، نقرأ كتب المدرسة، ومن أين للاجئ بذخ القراءة وشراء الكتب إذا كان بالكاد يشتري الخب.

لا أقرأ إلا بالعربية، ولكن الترجمات النقية والمهنية عملت نوعا من التعويض بل وحتى الإشباع، هكذا ستقرأ في مطلع ثمانينات القرن الماضي روايات يابانية وأفريقية وألمانية في سلسلة «ذاكرة الشعوب». لن أنسى رواية «ليلة لشبونة»، للروائي الألماني أريش ماريا ريمارك ومخاوف بطلها «شفارتس» الهارب من مسدسات الغستابو إلى أميركا.

للكتب أكثر من حكاية وأكثر من صداقة، كنا نهبط إلى «سقف السيل» في العاصمة الأردنية عمان ونشتري الكتب المستعملة. على حواف الصفحات سبقنا قراء قدامى وضعوا بخطوطهم بعض التعليقات على عبارات في حد ذاتها، من سقف السيل ذاك تعرفت إلى «بيلاجيا نيلوفانا» المرأة الصبورة الجميلة في رواية «الأم» لمكسيم غوركي، بكينا على «غولساري» حصان جنكيز إيتماتوف، وتوغلنا في شعر «روكي دالتون».

الآن أبحث عن هذا الشاعر في الشبكة العنكبوتية ولا أجده، تظل الكتب أوسع وأجمل من كل الشبكات الإلكترونية.

لا أتذوق الكتاب على الشاشة الكومبيوترية الباردة، أشعر به جامدا ميتا. هكذا كانت تربيتنا القرائية. كتب تراثية مجلدة بأغلفة مزخرفة متينة، غلاف الكتاب في حد ذاته أشبه بلوحة أو بتحفة. أما الكتب المحاذية لكتب التراث فهي الكلاسيكيات الرومانسية التي جعلتنا نذرف الدموع على أغلفة الكتب.

لي دموع قديمة على غلاف كتاب «تحت ظلال الزيزفون» للمنفلوطي، وإلى جواره «دمعة وابتسامة» لجبران خليل جبران.

سأتوه عشر سنوات في البحر مع عويس في «إلياذة هوميروس»، وأدوخ في «داغستان بلدي» للشاعر الجبلي رسول حمزاتوف، وعلى المنضدة القريبة من مكان النوم تهفو النفس إلى «عيون الزا» للفرنسي الرائع لويس أراغون، والتشيلي بابلو نيرودا في محيطه الجمالي الباهر «أشهد أنني قد عشت».

من سقف السيل نصعد إلى كشك «أبو علي» في شارع السلط، قبل أربعين عاما، يقع كشك الكتب هذا ملاصقا للبنك العربي الشهير في الأردن، وأبو علي هو أيضا أبو الكتب، لا نستعير بل نشتري كتبا بالدين، وبعد شهر أو شهرين ندفع له بعض الدنانير ويبقى له في رقبتنا بعض الفلوس وهو يبتسم.

سرقت كتبا وسرقتني كتب.

في مكتبة قديمة شبه مهجورة في رأس الخيمة أتجول بين الأرفف وأشم الغبار الذي بدا لي مثل البهار على وجوه الكتب، تقع عيني على رواية «ميميد الناحل»، سحبتها من الرف ووضعتها في حقيبة كتفي الجلدية، كان البائع نائما أو شبه نائم، وخرجت ولم أدفع، لا لأنني لا أريد أن أدفع ثمن الرواية بل لا أحمل نقودا، قرأت الرواية وبعد أسبوعين عدت للمكتبة التي سرقت منها الكتاب، وسألت البائع كم ثمن «ميميد الناحل» للكاتب التركي يشار كمال.. قال: عشرة دراهم (كانت أسعار الكتب في السبعينات والثمانينات ليست «نارا» مثل الآن، غلاء الكتب اليوم هو النار. بمائة دينار تعمل مكتبة، اليوم مائة دينار تشتري بها أربعة أو خمسة كتب).. المهم قلت للبائع خذ هذه عشرة دراهم ثمن الكتاب الذي سرقته قبل أسبوعين.

هو الآخر مثل «أبو علي» ابتسم ابتسامة صافية.

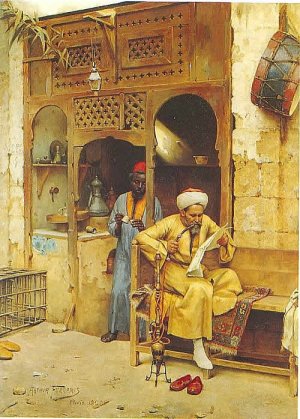

من حكايتي مع الكتب هذه الحكاية: في عام 1988 سافرت إلى بغداد للمشاركة في مهرجان المربد الشعري، وفي رأسي البحث عن «المملكة السوداء» للقاص العراقي محمد خضير. قالوا لي اذهب إلى شارع المتنبي: الآن شارع المتنبي في جنون الموت المجاني تم تجريفه واقتلاعه من هدوئه وبساطته ومحوه تماما كما لو رمي به إلى نهر دجلة بطريقة تترية ثانية. ذهبت إلى شارع المتنبي في بغداد وفتنت بالمكتبات الصغيرة المتجاورة يجلس أمامها عراقيون بسطاء إذا نفض الواحد منهم كم قميصه يتناثر منه الشعر. هكذا كتبت ذات يوم بعد عودتي من بغداد. أخذت أسأل عن «المملكة السوداء» قالوا: «عيني هذي صادرة من زمان ومو موجودة اليوم».. إلى أن أخذتني خطاي إلى «مكتبجي» هذا ما أحبه في وصف البائعين في المكتبات. قال لاحظتك قطعت الشارع أكثر من مرة وأنت تبحث عن «المملكة السوداء». اعطني عنوانك وأنا سأرسل لك هذه القصص. قلت له شكرا جزيلا وهذه النقود. الرجل حلف بالله أن لا يأخذ مني أي قرش. وبعد ثلاثة شهور وقد نسيت الأمر تماما وصلني من بغداد طرد بريدي فيه «المملكة السوداء» ورسالة أخوية راقية من مكتبجي في شارع المتنبي في بغداد.

شعرت بالاختناق والوحدة المستبدة في نهاية رواية «العطر». كان «غرونوي» لا يصنع عطرا، بل يصنع قراءة تخنق أو كتابة خانقة. مجرم معقد لأنه ولد بلا رائحة تحت عجلة عربة أسماك. في الصفحات الأخيرة من الرواية وأذكر أنني أنهيتها وقت المساء، فتحت باب شقتي وقد عراني وابل من العرق. إنه الخوف من كتاب.

* شاعر وصحافي، رئيس القسم الثقافي في جريدة «الخليج» الإماراتية

كانت عائلة رعوية في ريف جبلي بعيد عن المدارس والمدرسين، ولولا أن لي حظا مقدرا في التعلم، لكنت إلى الآن راعي غنم، فقد كنت وراء قطيع أسود من الماعز، إلى أن انتشلني أحد أعمامي من الجبال، وأخذني إلى المدرسة.

سأقرأ الكتاب الأول «صقر قريش» للروائي التاريخي جورجي زيدان في الإعدادية، ومن الواضح أنها قراءة عشوائية أو بالمصادفة، إذ ما علاقة فتى في الخامسة عشرة من عمره بقراءة رواية يشتبك فيها التاريخ مع الواقع مع الخيال.

لكن هذه الرواية المبكرة ستأخذني من يدي إلى كتب أخرى. هذه المرة إلى الشعر.. سأقرأ عبد الوهاب البياتي بشغف عجيب وأتأثر به، فيما كان كثير من أبناء جيلي من شعراء السبعينات وأوائل الثمانينات قد أخذهم غرامهم الشعري إلى محمود درويش ونزار قباني والانبهار بمنبريات مظفر النواب.

أنشأت صفا عموديا من الكتب في زاوية غرفة وحيدة هي بيت والدي الذي حصل عليها من وكالة غوث اللاجئين. قبل الغرفة كانت الخيمة، نقرأ على سراج الكيروسين ذي الفتيلة القطنية والزجاج الأسطواني، نقرأ كتب المدرسة، ومن أين للاجئ بذخ القراءة وشراء الكتب إذا كان بالكاد يشتري الخب.

لا أقرأ إلا بالعربية، ولكن الترجمات النقية والمهنية عملت نوعا من التعويض بل وحتى الإشباع، هكذا ستقرأ في مطلع ثمانينات القرن الماضي روايات يابانية وأفريقية وألمانية في سلسلة «ذاكرة الشعوب». لن أنسى رواية «ليلة لشبونة»، للروائي الألماني أريش ماريا ريمارك ومخاوف بطلها «شفارتس» الهارب من مسدسات الغستابو إلى أميركا.

للكتب أكثر من حكاية وأكثر من صداقة، كنا نهبط إلى «سقف السيل» في العاصمة الأردنية عمان ونشتري الكتب المستعملة. على حواف الصفحات سبقنا قراء قدامى وضعوا بخطوطهم بعض التعليقات على عبارات في حد ذاتها، من سقف السيل ذاك تعرفت إلى «بيلاجيا نيلوفانا» المرأة الصبورة الجميلة في رواية «الأم» لمكسيم غوركي، بكينا على «غولساري» حصان جنكيز إيتماتوف، وتوغلنا في شعر «روكي دالتون».

الآن أبحث عن هذا الشاعر في الشبكة العنكبوتية ولا أجده، تظل الكتب أوسع وأجمل من كل الشبكات الإلكترونية.

لا أتذوق الكتاب على الشاشة الكومبيوترية الباردة، أشعر به جامدا ميتا. هكذا كانت تربيتنا القرائية. كتب تراثية مجلدة بأغلفة مزخرفة متينة، غلاف الكتاب في حد ذاته أشبه بلوحة أو بتحفة. أما الكتب المحاذية لكتب التراث فهي الكلاسيكيات الرومانسية التي جعلتنا نذرف الدموع على أغلفة الكتب.

لي دموع قديمة على غلاف كتاب «تحت ظلال الزيزفون» للمنفلوطي، وإلى جواره «دمعة وابتسامة» لجبران خليل جبران.

سأتوه عشر سنوات في البحر مع عويس في «إلياذة هوميروس»، وأدوخ في «داغستان بلدي» للشاعر الجبلي رسول حمزاتوف، وعلى المنضدة القريبة من مكان النوم تهفو النفس إلى «عيون الزا» للفرنسي الرائع لويس أراغون، والتشيلي بابلو نيرودا في محيطه الجمالي الباهر «أشهد أنني قد عشت».

من سقف السيل نصعد إلى كشك «أبو علي» في شارع السلط، قبل أربعين عاما، يقع كشك الكتب هذا ملاصقا للبنك العربي الشهير في الأردن، وأبو علي هو أيضا أبو الكتب، لا نستعير بل نشتري كتبا بالدين، وبعد شهر أو شهرين ندفع له بعض الدنانير ويبقى له في رقبتنا بعض الفلوس وهو يبتسم.

سرقت كتبا وسرقتني كتب.

في مكتبة قديمة شبه مهجورة في رأس الخيمة أتجول بين الأرفف وأشم الغبار الذي بدا لي مثل البهار على وجوه الكتب، تقع عيني على رواية «ميميد الناحل»، سحبتها من الرف ووضعتها في حقيبة كتفي الجلدية، كان البائع نائما أو شبه نائم، وخرجت ولم أدفع، لا لأنني لا أريد أن أدفع ثمن الرواية بل لا أحمل نقودا، قرأت الرواية وبعد أسبوعين عدت للمكتبة التي سرقت منها الكتاب، وسألت البائع كم ثمن «ميميد الناحل» للكاتب التركي يشار كمال.. قال: عشرة دراهم (كانت أسعار الكتب في السبعينات والثمانينات ليست «نارا» مثل الآن، غلاء الكتب اليوم هو النار. بمائة دينار تعمل مكتبة، اليوم مائة دينار تشتري بها أربعة أو خمسة كتب).. المهم قلت للبائع خذ هذه عشرة دراهم ثمن الكتاب الذي سرقته قبل أسبوعين.

هو الآخر مثل «أبو علي» ابتسم ابتسامة صافية.

من حكايتي مع الكتب هذه الحكاية: في عام 1988 سافرت إلى بغداد للمشاركة في مهرجان المربد الشعري، وفي رأسي البحث عن «المملكة السوداء» للقاص العراقي محمد خضير. قالوا لي اذهب إلى شارع المتنبي: الآن شارع المتنبي في جنون الموت المجاني تم تجريفه واقتلاعه من هدوئه وبساطته ومحوه تماما كما لو رمي به إلى نهر دجلة بطريقة تترية ثانية. ذهبت إلى شارع المتنبي في بغداد وفتنت بالمكتبات الصغيرة المتجاورة يجلس أمامها عراقيون بسطاء إذا نفض الواحد منهم كم قميصه يتناثر منه الشعر. هكذا كتبت ذات يوم بعد عودتي من بغداد. أخذت أسأل عن «المملكة السوداء» قالوا: «عيني هذي صادرة من زمان ومو موجودة اليوم».. إلى أن أخذتني خطاي إلى «مكتبجي» هذا ما أحبه في وصف البائعين في المكتبات. قال لاحظتك قطعت الشارع أكثر من مرة وأنت تبحث عن «المملكة السوداء». اعطني عنوانك وأنا سأرسل لك هذه القصص. قلت له شكرا جزيلا وهذه النقود. الرجل حلف بالله أن لا يأخذ مني أي قرش. وبعد ثلاثة شهور وقد نسيت الأمر تماما وصلني من بغداد طرد بريدي فيه «المملكة السوداء» ورسالة أخوية راقية من مكتبجي في شارع المتنبي في بغداد.

شعرت بالاختناق والوحدة المستبدة في نهاية رواية «العطر». كان «غرونوي» لا يصنع عطرا، بل يصنع قراءة تخنق أو كتابة خانقة. مجرم معقد لأنه ولد بلا رائحة تحت عجلة عربة أسماك. في الصفحات الأخيرة من الرواية وأذكر أنني أنهيتها وقت المساء، فتحت باب شقتي وقد عراني وابل من العرق. إنه الخوف من كتاب.

* شاعر وصحافي، رئيس القسم الثقافي في جريدة «الخليج» الإماراتية