كنت أجلس على الأرض في زنزانتي في سجن الحلة ألعب الشطرنج مع زميل لي حينما سمعت الحارس ينادي على اسمي، فنهضت لأرى ما يريده مني. قال لي الحارس، مستعجلاً إياي:

– هيا جهز نفسك، سوف تنقل إلى بغداد بعد قليل.

قلت مستغرباً، وقد فاجأني الأمر:

– خير، إطلاق سراح إن شاء الله!.

نظر إليّ مستهزئاً:

– من أين يأتيكم الخير؟ أي إطلاق سراح؟ أنت تحلم. ارتد ملابسك بسرعة واتبعني!

ثم أضاف بعد أن رآني واجماً وحائراً بعض الشيء:

– خذ أيضاً متاعك معك، فقد يطول سفرك.

– ماذا؟ هل تقرر نقلي إلى سجن آخر؟

– لا تستعجل، سوف تعرف ذلك بعد قليل من مأمور السجن، العجلة من الشيطان.

***

كنت محكوما بالسجن ثلاث سنوات، أمضيت عاماً ونصف العام منها، متنقلاً بين العديد من المعتقلات والسجون، لذلك لم أعرف سبباً يجعلهم يقررون نقلي ثانية إلى بغداد. وبدا لي أنهم ربما يريدون إعادة النظر في الحكم الذي كان قد صدر عليّ، اعتماداً على أضابير لجان تحقيق الحرس القومي الملطخة بالدماء في سراديب تعذيبهم المعتمة، بعد أن نشرت حكومة عبدالسلام عارف الجديدة نفسها كتاباً أسود عن الجرائم التي ارتكبها الحراس القوميون ضد ضحاياهم من المعتقلين الذين كانوا يرغمونهم على الاعتراف بكل ما يمكن أن يخطر على البال من جرائم حتى أن فتى لم يحتمل التعذيب اعترف ذات مرة بأنهم يخفون طائرة هليكوبتر في بستان يملكونه وأخذهم معه ليدلهم عليها. كان مستعداً ليعترف أن ملكة بريطانيا نفسها تقود أعمال التخريب التي تقوم بها منظمتهم الثورية من أجل الإفلات من التعذيب ولو لبضع ساعات.

إن أصعب ما في التعذيب هو أن يظل المرء حياً برغم كل آلامه، حيث يصبح الموت وحده ما يمكن للضحية أن تهزم به جلادها. ولكي نفهم ذلك علينا أن نعود القهقرى إلى فترات مختلفة من تاريخ العراق الحديث، حيث كنا نرى بين الفينة والأخرى زعماء سياسيين ورجال دولة كباراً يظهرون على شاشة التلفزيون ويعترفون بكل ما يطلب منهم، آملين أن يقودهم ذلك إلى الموت الذي سيعني نهاية محنتهم مع جلاديهم. بل أن أحدهم وهو جنرال كان حاكماً عسكرياً عاماً للبلاد ذات يوم وقاد هو نفسه الكثيرين إلى الموت ظهر على شاشة التلفزيون ذات مرة وراح يعلن بكل وقار:

– أجل، كنت أعمل جاسوساً مدسوساً منذ البداية.

فيرد عليه المذيع الذي يستجوبه، وكأنه يستغرب ما قاله الرجل ضمن المسرحية التي يمثل هو الآخر دوره فيها:

– كيف؟ هل يعقل هذا؟ ولماذا؟

فيرد عليه الجنرال:

– بلى، بلى، كنت والله العظيم جاسوساً جندتني وكالة المخابرات المركزية الأميركية، طمعاًً بالمال، إنني أعترف بذلك.

كانت فلسفة التعذيب الذي يمارسه الجميع بكل همة في ظل كل العهود العسكرية الدكتاتورية التي مرت بالعراق، وفيما بعد في ظل الاحتلال الأميركي وهيمنة سدنة الظلام الذين يستلمون رسالتهم عادة من الله نفسه على الحكم، تقوم دائماً على فكرة تحويل الضحية إلى حطام ليكون جديراً بالعيش في ظل راياتهم المرفرفة عالياً فوق خرائب فراديسهم المفترضة الملأى بالحوريات العاريات والغلمان المخلدين. ففي “قصر النهاية” الذي صار رمزاً للتعذيب الذي كان يمارسه الجلاد المعروف ناطم كزار، طالب المدرسة التكنولوجية السابق ومدير الأمن العام بعد انقلاب 1968، كانت مهمة الكنس وتنظيف المراحيض العامة تسند دائماً إلى الوزراء السابقين المعتقلين، أما من كان رئيساً للوزراء كطاهر يحيى وعبدالرحمن البزاز فكان يتولى منصب رئيس الكناسين بحكم التسلسل الوظيفي ويقود فريق العمل بنفسه، مصدراً أوامره إليهم كالعادة: “هيا يا وزراء، حان وقت الشغل!”.

في صيف العام 1963 عندما كنت موقوفاً في سجن بغداد المركزي كان الحراس القوميون يرغمون الأساتذة الجامعيين المعتقلين معنا على تولي مهمة تنظيف المراحيض وكنس قاعات السجناء العاديين وتنظيفها. ولم يعد سراً بالطبع ما فعله الأميركيون بالمعتقلين في سجن “أبو غريب” من انتهاكات جنسية يندى لها جبين البشرية. أما الإسلاميون فيفضلون كما يبدو الاغتصاب واستخدام المسدس كاتم الصوت وقطع الرؤوس أحياناً لشحنها في سلال مغطاة بالقش إلى التجار في الشورجة، وأخيراً إحياء طقس صلب المسيح على الطريقة الرومانية في الشوارع والساحات العامة والرجم بالحجارة حتى الموت أو حرق الضحايا أحياء في احتفالات عامة. وهنا يتساوى الجميع، إذ لا فرق كبيراً بين جلاد وجلاد آخر، مهما اختلفت الأسماء التي يطلقونها على أنفسهم والأقنعة الآيديولوجية التي يضعونها على وجوههم.

***

عندما رزمت فراشي وحملته مع متاعي القليل على كتفي قادني الشرطي إلى مكتب مأمور السجن الذي أبلغني أن ثمة أمراً بنقلي إلى موقف السراي في بغداد في انتظار محاكمتي مجدداً من قبل المجلس العرفي العسكري على قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، فظللت أضرب أخماساً بأسداس، من دون الوصول إلى نتيجة. ترى ما الذي يريدونه مني هذه المرة بعد أن حكموا عليّ بالسجن ثلاث سنوات عما اقترفته من آثام في نظرهم؟ ومع ذلك كنت قد وطنت نفسي مع الزمن على ألا أكترث بما يمكن أن تأتيني به الأقدار. فقد كنت يائساً تماماً من أي احتمال في الإفلات من المصيدة التي انتهيت إليها في “جمهورياتهم الخالدة أبد الدهر”. ففي ظل ما شاهدته وعشته وأنا لا أزال بعد في مقتبل حياتي فقدت إيماني الطفولي الساذج القديم بما كانوا يدعونه العدالة والإنسانية وأدركت أن بربرية ما قبل التاريخ قد تسفر مثل ذئب مخبول عن أنيابها من جديد حين تسود روح القطيع بين الناس، فيعود الإنسان وحشاً لا حد لضراوته.

لا أعرف أي جنون ملائكي جعلني أعتقد وأنا لا أزال فتى أن في إمكاني أن أغير العالم وأن ثمة مسؤولية أخلاقية تلزمني كشاعر وكاتب شاب أن أقاوم البؤس الذي كنت أشهده في كل مكان، وأن أطلق صرختي، مهما بدت خرساء، ضد الليل كله، حتى اكتشفت أن الخيار الوحيد الذي تركوه لي لأفعل ذلك كان هو أن أتحول أنا نفسي إلى ضحية في لعبة خاسرة في كل الأحوال. ومع ذلك فان اكتشافي لتلك الحقيقة التي قادتني إلى ما وراء مفهوم الخير والشر واعترافي بها بدل التشبث بذيل أوهام متعالية على واقع بؤس العالم وهمجية الوعي البشري قد منحني القوة التي كنت أحتاجها لمواجهة مصيري الفردي، فحين يكون المرء محكوماً بالسجن ثلاث سنوات ومفصولاً من الجامعة ومعزولاً عن عالمه وبعيداً عن أقرب الناس إليه ولا يكاد يملك فلساً في جيبه لا يعود ثمة ما يخشى أن يخسره بعد ذلك. لم يعد حتى الموت نفسه يخيفني بعد أن رأيت كل ذلك الموت في حياتي.

***

في موقف السراي في بغداد أبلغت مندهشاً بالتهمة الجديدة الموجهة إليّ والتي سيحاكمني المجلس العرفي العسكري عليها، على وفق صياغتهم الخاصة لها: العثور عند التفتيش على قصائد ممنوعة مخفية تحت فراش المتهم في أثناء وجوده في معتقل العيواضية في العام 1961، وهي خواطر من الشعر المنثور موجهة ضد سياسة الحكومة والجمهورية الخالدة.

قصة تكاد تكون سوريالية تماماً، بل أنها، والحق يقال، تصلح أن تكون قصة يكتبها فرانز كافكا بالذات. كنت قد أوقفت في العام 1961 مع عدد من طلبة كلية التربية في بغداد بعد اجتماع احتجاجي في نادي الطلبة، ألقيت فيه كلمة ضد الدكتاتورية العسكرية، ولكن تدخل الرجل الطيب الذي كان يتعامل معنا مثلما يتعامل مع أولاده، الدكتور يوسف عبود، عميد الكلية، والمقرب من الزعيم عبدالكريم قاسم، جعلهم بعد أكثر من شهرين من الاعتقال يلغون القضية ويطلقون سراحنا، فانتهت بذلك القصة.

ومع ذلك لم تنته القصة بالنسبة لي كما يبدو، فقد حدث في أثناء وجودي حينذاك في موقف العيواضية ببغداد، وهو سرداب تحت الأرض، أن عثروا خلال تفتيش مفاجئ لنا تحت البطانية التي ألتحفها على قصائد كنت قد كتبتها قتلاً للوقت الكثير الذي كنا نملكه، ومن بينها قصيدة طويلة لا أزال أتذكر عنوانها وهو “المسيح يصلب مرة أخرى”، بعد أن كان جمال سري، وهو رجل أمن يعمل هناك، قد لمحني وأنا أخفي شيئاً ما تحت فراشي، فاعتقد أنه منشورات سرية جرى تهريبها إلينا بطريقة ما.

أوضحت في أثناء التحقيق الذي جرى معي أنني عضو في اتحاد الأدباء العراقيين وأن القصائد التي عثروا عليها تحت فراشي هي قصائد لي كتبتها في فترة توقيفي كجزء من هوايتي الشعرية، موضحا أنها كتابة أدبية لا علاقة لها بالسياسة أبداً. لكن معاون الأمن الذي حقق معي ظل يصر على أنها كتابات شيوعية ممنوعة. لم يكن من اللائق أن أقول له إن أكثر ما أبغضه في الأدب هو ما كان الشيوعيون يطلقون عليه يومذاك اسم “الواقعية الاشتراكية”، ولكن حتى لو عرف ذلك لما اهتم به، فقد كان كل ما يريده هو الإيقاع بي بأي ثمن.

وللبت في الأمر، وربما أيضاً بتدخل من الدكتور يوسف عبود، تشكلت لجنة من أربعة أو خمسة من الأساتذة الجامعيين الذين قرروا بعد استجواب شكلي أجروه معي أن ما يعدّه الأمن أدلة جرمية ضدي هو في الحقيقة قصائد ذات طبيعة أدبية بحتة يمكن نشرها في أي جريدة من الجرائد العلنية. وبذلك انتهت القضية التي لم يسألني أحد عنها بعد ذلك حتى الإشعار الذي تلقيته الآن بعد ثلاث سنوات بتقديمي إلى المحكمة العسكرية العرفية بسبب ذلك.

كان الأمر أشبه ما يكون بالمهزلة في ظل التغييرات التي شهدها العراق. فالتهمة هي أنها قصائد تهاجم حكومة عبدالكريم قاسم التي كانوا هم أنفسهم قد أسقطوها بالدبابات والطائرات وحفلات الإعدام بالرصاص، حيث يقتضي منطقهم نفسه أن أكافأ عليها لا أن أحاكم بسببها، إن كانت تهاجم حكومة عبدالكريم قاسم حقاً. ولكن القصائد لم تكن في الحقيقة سوى ذريعة للانتقام. وكنت أعرف أن المنطق هو آخر ما يمكن أن يخطر ببال العسكريين المتعصبين في المجالس العرفية، فهم يقسمون البشر دائماً إلى أصدقاء وأعداء. فإن لم يعدونك صديقاً لهم فأنت عدو لهم بالضرورة، وحينذاك لن تنفعك أي حجة لإثبات براءتك أو للدفاع عن موقفك.

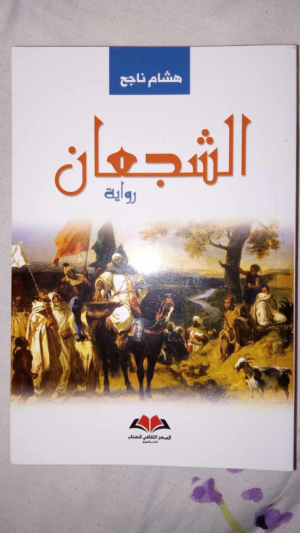

* مقطع من كتاب جديد بعنوان “الشاعر في السجن”، منشور في العدد الرابع من مجلة كيكا للأدب العالميّ، وقد نشر بالانجليزيّة في مجلّة “بانيبال” العدد رقم 50، تموز 2014

– هيا جهز نفسك، سوف تنقل إلى بغداد بعد قليل.

قلت مستغرباً، وقد فاجأني الأمر:

– خير، إطلاق سراح إن شاء الله!.

نظر إليّ مستهزئاً:

– من أين يأتيكم الخير؟ أي إطلاق سراح؟ أنت تحلم. ارتد ملابسك بسرعة واتبعني!

ثم أضاف بعد أن رآني واجماً وحائراً بعض الشيء:

– خذ أيضاً متاعك معك، فقد يطول سفرك.

– ماذا؟ هل تقرر نقلي إلى سجن آخر؟

– لا تستعجل، سوف تعرف ذلك بعد قليل من مأمور السجن، العجلة من الشيطان.

***

كنت محكوما بالسجن ثلاث سنوات، أمضيت عاماً ونصف العام منها، متنقلاً بين العديد من المعتقلات والسجون، لذلك لم أعرف سبباً يجعلهم يقررون نقلي ثانية إلى بغداد. وبدا لي أنهم ربما يريدون إعادة النظر في الحكم الذي كان قد صدر عليّ، اعتماداً على أضابير لجان تحقيق الحرس القومي الملطخة بالدماء في سراديب تعذيبهم المعتمة، بعد أن نشرت حكومة عبدالسلام عارف الجديدة نفسها كتاباً أسود عن الجرائم التي ارتكبها الحراس القوميون ضد ضحاياهم من المعتقلين الذين كانوا يرغمونهم على الاعتراف بكل ما يمكن أن يخطر على البال من جرائم حتى أن فتى لم يحتمل التعذيب اعترف ذات مرة بأنهم يخفون طائرة هليكوبتر في بستان يملكونه وأخذهم معه ليدلهم عليها. كان مستعداً ليعترف أن ملكة بريطانيا نفسها تقود أعمال التخريب التي تقوم بها منظمتهم الثورية من أجل الإفلات من التعذيب ولو لبضع ساعات.

إن أصعب ما في التعذيب هو أن يظل المرء حياً برغم كل آلامه، حيث يصبح الموت وحده ما يمكن للضحية أن تهزم به جلادها. ولكي نفهم ذلك علينا أن نعود القهقرى إلى فترات مختلفة من تاريخ العراق الحديث، حيث كنا نرى بين الفينة والأخرى زعماء سياسيين ورجال دولة كباراً يظهرون على شاشة التلفزيون ويعترفون بكل ما يطلب منهم، آملين أن يقودهم ذلك إلى الموت الذي سيعني نهاية محنتهم مع جلاديهم. بل أن أحدهم وهو جنرال كان حاكماً عسكرياً عاماً للبلاد ذات يوم وقاد هو نفسه الكثيرين إلى الموت ظهر على شاشة التلفزيون ذات مرة وراح يعلن بكل وقار:

– أجل، كنت أعمل جاسوساً مدسوساً منذ البداية.

فيرد عليه المذيع الذي يستجوبه، وكأنه يستغرب ما قاله الرجل ضمن المسرحية التي يمثل هو الآخر دوره فيها:

– كيف؟ هل يعقل هذا؟ ولماذا؟

فيرد عليه الجنرال:

– بلى، بلى، كنت والله العظيم جاسوساً جندتني وكالة المخابرات المركزية الأميركية، طمعاًً بالمال، إنني أعترف بذلك.

كانت فلسفة التعذيب الذي يمارسه الجميع بكل همة في ظل كل العهود العسكرية الدكتاتورية التي مرت بالعراق، وفيما بعد في ظل الاحتلال الأميركي وهيمنة سدنة الظلام الذين يستلمون رسالتهم عادة من الله نفسه على الحكم، تقوم دائماً على فكرة تحويل الضحية إلى حطام ليكون جديراً بالعيش في ظل راياتهم المرفرفة عالياً فوق خرائب فراديسهم المفترضة الملأى بالحوريات العاريات والغلمان المخلدين. ففي “قصر النهاية” الذي صار رمزاً للتعذيب الذي كان يمارسه الجلاد المعروف ناطم كزار، طالب المدرسة التكنولوجية السابق ومدير الأمن العام بعد انقلاب 1968، كانت مهمة الكنس وتنظيف المراحيض العامة تسند دائماً إلى الوزراء السابقين المعتقلين، أما من كان رئيساً للوزراء كطاهر يحيى وعبدالرحمن البزاز فكان يتولى منصب رئيس الكناسين بحكم التسلسل الوظيفي ويقود فريق العمل بنفسه، مصدراً أوامره إليهم كالعادة: “هيا يا وزراء، حان وقت الشغل!”.

في صيف العام 1963 عندما كنت موقوفاً في سجن بغداد المركزي كان الحراس القوميون يرغمون الأساتذة الجامعيين المعتقلين معنا على تولي مهمة تنظيف المراحيض وكنس قاعات السجناء العاديين وتنظيفها. ولم يعد سراً بالطبع ما فعله الأميركيون بالمعتقلين في سجن “أبو غريب” من انتهاكات جنسية يندى لها جبين البشرية. أما الإسلاميون فيفضلون كما يبدو الاغتصاب واستخدام المسدس كاتم الصوت وقطع الرؤوس أحياناً لشحنها في سلال مغطاة بالقش إلى التجار في الشورجة، وأخيراً إحياء طقس صلب المسيح على الطريقة الرومانية في الشوارع والساحات العامة والرجم بالحجارة حتى الموت أو حرق الضحايا أحياء في احتفالات عامة. وهنا يتساوى الجميع، إذ لا فرق كبيراً بين جلاد وجلاد آخر، مهما اختلفت الأسماء التي يطلقونها على أنفسهم والأقنعة الآيديولوجية التي يضعونها على وجوههم.

***

عندما رزمت فراشي وحملته مع متاعي القليل على كتفي قادني الشرطي إلى مكتب مأمور السجن الذي أبلغني أن ثمة أمراً بنقلي إلى موقف السراي في بغداد في انتظار محاكمتي مجدداً من قبل المجلس العرفي العسكري على قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، فظللت أضرب أخماساً بأسداس، من دون الوصول إلى نتيجة. ترى ما الذي يريدونه مني هذه المرة بعد أن حكموا عليّ بالسجن ثلاث سنوات عما اقترفته من آثام في نظرهم؟ ومع ذلك كنت قد وطنت نفسي مع الزمن على ألا أكترث بما يمكن أن تأتيني به الأقدار. فقد كنت يائساً تماماً من أي احتمال في الإفلات من المصيدة التي انتهيت إليها في “جمهورياتهم الخالدة أبد الدهر”. ففي ظل ما شاهدته وعشته وأنا لا أزال بعد في مقتبل حياتي فقدت إيماني الطفولي الساذج القديم بما كانوا يدعونه العدالة والإنسانية وأدركت أن بربرية ما قبل التاريخ قد تسفر مثل ذئب مخبول عن أنيابها من جديد حين تسود روح القطيع بين الناس، فيعود الإنسان وحشاً لا حد لضراوته.

لا أعرف أي جنون ملائكي جعلني أعتقد وأنا لا أزال فتى أن في إمكاني أن أغير العالم وأن ثمة مسؤولية أخلاقية تلزمني كشاعر وكاتب شاب أن أقاوم البؤس الذي كنت أشهده في كل مكان، وأن أطلق صرختي، مهما بدت خرساء، ضد الليل كله، حتى اكتشفت أن الخيار الوحيد الذي تركوه لي لأفعل ذلك كان هو أن أتحول أنا نفسي إلى ضحية في لعبة خاسرة في كل الأحوال. ومع ذلك فان اكتشافي لتلك الحقيقة التي قادتني إلى ما وراء مفهوم الخير والشر واعترافي بها بدل التشبث بذيل أوهام متعالية على واقع بؤس العالم وهمجية الوعي البشري قد منحني القوة التي كنت أحتاجها لمواجهة مصيري الفردي، فحين يكون المرء محكوماً بالسجن ثلاث سنوات ومفصولاً من الجامعة ومعزولاً عن عالمه وبعيداً عن أقرب الناس إليه ولا يكاد يملك فلساً في جيبه لا يعود ثمة ما يخشى أن يخسره بعد ذلك. لم يعد حتى الموت نفسه يخيفني بعد أن رأيت كل ذلك الموت في حياتي.

***

في موقف السراي في بغداد أبلغت مندهشاً بالتهمة الجديدة الموجهة إليّ والتي سيحاكمني المجلس العرفي العسكري عليها، على وفق صياغتهم الخاصة لها: العثور عند التفتيش على قصائد ممنوعة مخفية تحت فراش المتهم في أثناء وجوده في معتقل العيواضية في العام 1961، وهي خواطر من الشعر المنثور موجهة ضد سياسة الحكومة والجمهورية الخالدة.

قصة تكاد تكون سوريالية تماماً، بل أنها، والحق يقال، تصلح أن تكون قصة يكتبها فرانز كافكا بالذات. كنت قد أوقفت في العام 1961 مع عدد من طلبة كلية التربية في بغداد بعد اجتماع احتجاجي في نادي الطلبة، ألقيت فيه كلمة ضد الدكتاتورية العسكرية، ولكن تدخل الرجل الطيب الذي كان يتعامل معنا مثلما يتعامل مع أولاده، الدكتور يوسف عبود، عميد الكلية، والمقرب من الزعيم عبدالكريم قاسم، جعلهم بعد أكثر من شهرين من الاعتقال يلغون القضية ويطلقون سراحنا، فانتهت بذلك القصة.

ومع ذلك لم تنته القصة بالنسبة لي كما يبدو، فقد حدث في أثناء وجودي حينذاك في موقف العيواضية ببغداد، وهو سرداب تحت الأرض، أن عثروا خلال تفتيش مفاجئ لنا تحت البطانية التي ألتحفها على قصائد كنت قد كتبتها قتلاً للوقت الكثير الذي كنا نملكه، ومن بينها قصيدة طويلة لا أزال أتذكر عنوانها وهو “المسيح يصلب مرة أخرى”، بعد أن كان جمال سري، وهو رجل أمن يعمل هناك، قد لمحني وأنا أخفي شيئاً ما تحت فراشي، فاعتقد أنه منشورات سرية جرى تهريبها إلينا بطريقة ما.

أوضحت في أثناء التحقيق الذي جرى معي أنني عضو في اتحاد الأدباء العراقيين وأن القصائد التي عثروا عليها تحت فراشي هي قصائد لي كتبتها في فترة توقيفي كجزء من هوايتي الشعرية، موضحا أنها كتابة أدبية لا علاقة لها بالسياسة أبداً. لكن معاون الأمن الذي حقق معي ظل يصر على أنها كتابات شيوعية ممنوعة. لم يكن من اللائق أن أقول له إن أكثر ما أبغضه في الأدب هو ما كان الشيوعيون يطلقون عليه يومذاك اسم “الواقعية الاشتراكية”، ولكن حتى لو عرف ذلك لما اهتم به، فقد كان كل ما يريده هو الإيقاع بي بأي ثمن.

وللبت في الأمر، وربما أيضاً بتدخل من الدكتور يوسف عبود، تشكلت لجنة من أربعة أو خمسة من الأساتذة الجامعيين الذين قرروا بعد استجواب شكلي أجروه معي أن ما يعدّه الأمن أدلة جرمية ضدي هو في الحقيقة قصائد ذات طبيعة أدبية بحتة يمكن نشرها في أي جريدة من الجرائد العلنية. وبذلك انتهت القضية التي لم يسألني أحد عنها بعد ذلك حتى الإشعار الذي تلقيته الآن بعد ثلاث سنوات بتقديمي إلى المحكمة العسكرية العرفية بسبب ذلك.

كان الأمر أشبه ما يكون بالمهزلة في ظل التغييرات التي شهدها العراق. فالتهمة هي أنها قصائد تهاجم حكومة عبدالكريم قاسم التي كانوا هم أنفسهم قد أسقطوها بالدبابات والطائرات وحفلات الإعدام بالرصاص، حيث يقتضي منطقهم نفسه أن أكافأ عليها لا أن أحاكم بسببها، إن كانت تهاجم حكومة عبدالكريم قاسم حقاً. ولكن القصائد لم تكن في الحقيقة سوى ذريعة للانتقام. وكنت أعرف أن المنطق هو آخر ما يمكن أن يخطر ببال العسكريين المتعصبين في المجالس العرفية، فهم يقسمون البشر دائماً إلى أصدقاء وأعداء. فإن لم يعدونك صديقاً لهم فأنت عدو لهم بالضرورة، وحينذاك لن تنفعك أي حجة لإثبات براءتك أو للدفاع عن موقفك.

* مقطع من كتاب جديد بعنوان “الشاعر في السجن”، منشور في العدد الرابع من مجلة كيكا للأدب العالميّ، وقد نشر بالانجليزيّة في مجلّة “بانيبال” العدد رقم 50، تموز 2014