وُلِدَ محمود البريكان عام 1931 بمدينة الزبير لأبوينْ نجدييْن. كان والده تاجرَ أقمشة، ومعروفاً بثرائه. امتلك بيتيْن فخميْن واحداً بالبصرة وآخر بالزبير. لمحمود ستة أخوة، وترتيبه الثاني بينهم، بعد الأخت الكبرى خاتون، وكانت أوّل معلمة زبيرية بالزبير. أُعْجِب محمود في صباه، بجدّه لأمّه، واسمه «أحمد الخال». كانت له مكتبة بيتية كبيرة تضم بالإضافة إلى المراجع، المجلاّت والدوريّات. إلى ذلك كان عضواً في مكتبة الزبير الأهلية. تعرّف محمود في الغالب، أوّل ما تعرّف، على الكتاب عن طريق جدّه. طالما تردّد على هذه المكتبة، وطالما استشهد بأقوال جدّه.

لا نعرف إلاّ النزْر القليل عن سنوات دراسة محمود بالبصرة، ما عدا ما ذكره محمود عبد الوهاب عنه، يوم كانا في الصفّ الثاني المتوسط. قال: انتزع المدرّس عن قصدٍ مسبق، دفتراً بغلاف أنيق من بين مجموعة دفاتر الإنشاء التي بين يديه، ونادى:

– محمود داود البريكان

«نهض من مقعده في الزاوية اليسرى من الصفّ، طالب معتدل القامة، يتدثر بمعطفٍ خفيف. مشى نحو المدرس إزاء السبورة. ناوله المدرّس الدفتر، وطلب منه أن يقرأ الإنشاء الذي كتبه. فجأة أصبح الصفّ مكاناً آخر، وارتعشت في وجوهنا كلماتُ محمود وصورُهُ وجملهُ كأنها تتواثب تحت جلودنا…»

قد نقرأ فيما ذُكِر أعلاه نبوغاً صغيراً مبكراً، ولكنْ مما يلفت النظر، ما ورد في وصف دفتر الإنشاء بأنّه ذو «غلاف أنيق». هل كان البريكان يهتمّ بالشكل اهتمامه بالمضمون وربّما أكثر؟ سنرى ذلك فيما بعد. ما بين عام 1950-1951، أُصيبت تجارة الوالد بنكسة. هل لهذه الحادثة أثرٌ في شعره؟

هل كانت منعطفاً نفسيّاً في حياته، بحيث جعلته ينكبّ على الكتاب؟

ما علاقة الابن بالأب؟ هل كان الأب ذا سطوة مستبدة داخل البيت، بحيث أصبح القصر – على فخامته- سجناً من نوعٍ ما؟ ولماذا ألحّ البريكان على تصوير السجناء، وهو لم يدخلْ سجناً؟ يقول رشيد ياسين:»شغلتْ مسألةُ السجن، والأهوال التي يلاقيها المسجونون فكرَ البريكان إلى الحدّ الذي جعله يعود إليها ليعالجها في شعره مرّةً بعد مرّةً حتّى بدا وكأنّ الأمر من الاستحواذ المضني. ومَنْ يقرأْ قصائد البريكان حول هذا الموضوع والمنولوجات الدرامية الفريدة التي كتبها على ألسنة بعض السجناء يصعبْ عليه أنْ يُصدّق أنّ هذا الشاعر لم يدخل السجن، وأنّ هذا الوصفَ الدقيقَ الموجع لمعاناة السجين وأحاسيسه وأفكاره، إنّما هو نتاجُ قدرةٍ فائقة على استبطان مشاعرالآخرين وتمثّلها…» للبريكان، لا شكّ، «قدرة فائقة» على استبطان المخلوقات الحيّة، وقد تطوّرت في سنوات النضج الثقافي، إلى استبطان الجمادات. لكنْ هل كان البريكان يصوّر سجناً وسجناء، أم بيئة مغلقة، وحصاراً نفسياً، وإحباطاً؟ المعروف أنّ البريكان درس القانون في كلية الحقوق، لمدّة سنتيْن، على غير رغبة منه. انصبّ همّه على دراسة الفلسفة، ولكنّه أذعن إلى مشيئة والده، في البداية، ثمّ ترك الدراسة. يبدو أنّ كشف علاقة محمود بأبيه ضرورية في أية دراسة أكاديمية، لأنها تلقي ضوءاً جديداً على معظم المفهومات الغامضة التي تشيع في قصائده المهمّة.

قبل الانتقال إلى مرحلة تالية، ينبغي ذكر أمر يبدو ذا أهميّة خاصّة. فقد كان لمحمود مكتب فخم نسبياً ومنعزل داخل البيت. في هذا المكتب، عُدّة كاملة من أدوات الخطّ والرسم. كان محمود خطّاطاً ورسّاماً. نما إلى علمي، إنّه كان ينسخ من كبار الخطّاطين، ويقلّد أو يعيد رسمَ أشهر اللوحات العالميّة الأجنبيّة. قيل لي كذلك، إنه في هذا المكتب كان ينعزل عن ضوضاء أخوته الصغار في الطابق الأسفل. هل كان المكتب يا تُرى صومعة تعلّم فيها محمود الجَلَد والتدرّب على الاتقان؟ هل تعلّم فيه الصمت الخلاّق وما أكثره في شعره. ربما هو الشاعر العراقي الوحيد الذي جعل مادّة الصمت لغة أساسيّة في القصيدة. هل لهذا السبب كان الصخب في شعره لا يعني الضجيج بقدر ما يعني فوضى ناشزة تقطع الانسجام؟

لكن ما ثقافة البريكان؟

ربّما لم يذكرْ أحدٌ من الذين اعتنوا بالبريكان وشعره، شيئاً عن الكتب الأدبية العربية التي كان مولعاً بها، كما لم يسألْه أحد من الذين أجروا معه مقابلات عن ذلك. كلّ ما أخبرونا به بأنّه كان مهتمّاً بالفلسفة، وبالموسيقى الكلاسيكية، وكان معجباً أشدّ الإعجاب بالشاعر الهندي طاغور، الذي يقول عنه : «شاعر حقيقيّ عميق الروح والذين يظنّون أنّه مجرّد وصّاف ينظرون إلى صوره الظاهرة ولا ينفذون إلى روحه». ومن الشعراء الذين أعجب البريكان بهم: «ريلكه يتميّز بتعبيره عن قلق الروح، لوركا لشعره نكهة خاصّة، وطريقته في استعمال الصور بديعة. تي. أسْ. إليوت شاعر يعي موقفه، وفي النماذج الجيّدة من شعره فنّ خاصّ. ومسرحيّته الشعريّة: «مقتل في الكاتدرائيّة» عمل فريد في ميدان صعب للغاية. بابلو نيرودا وناظم حكمت في أفضل حالاتهما يخلقان شعراًّ له أبعاده على بساطته الظاهريّة (وإن كانا في بعض حالاتهما يجنحان إلى النثريّة)، وهناك آخرون. الشاعر الاسباني خمينث الذي يلفت النظر بغنائيته في زمن يكاد يودّع الغنائية. فروست الحميم الرحب كالسهول. باسترناك المنتفض في ثلوج الوحدة. ييتس، باوند، أراغون وغيرهم، وشعراء ما بعد الحرب مثل يفتشنكو. والحقيقة إنني أميل إلى الشعراء الذين يمثلون نوعاً من عظمة الروح الإنسانية، ولا يبهرني التأنّق والاصطناع…» (حوار أجراه حسين عبد اللطيف).

يمكن الاستدلال من التصريحات أعلاه على تنوّع قراءات البركان الشعرية الأجنبية في مرحلة لاحقة في حياته، ولكنْ ما من ذكر لمكوناته الأولى. بالإضافة فالآراء التي طرحها تلذذية مثيرة ولكن قد يصعب علينا أن ندخلها في أيّ باب من أبواب النقد. أما جنوح نيرودا وناظم حكمت «في بعض حالاتهما إلى النثريّة»، فلا يمكن أن يصدر رأي كهذا إلاّ ممن يعرف اللغتين الاسبانية والتركية، لأن السبب قد يعود إلى الترجمة. . بالإضافة إلى ذلك فليست النثريّة عيبا بالمطلق، وإنما قد تكون سبباً أساسياً في جودة النص كما عند شيكسبير وأليوت مثلاً. على أيّة حال، أوّل ما يثير الانتباه في شعر البريكان وكذلك في نثره، عباراته المثقلة برنين سحيق لا يتأتّى إلى أحد إلاّ بعد طول تأمّل وتنقير في الأساليب القديمة، وإلاّ بعد تشبّع بها. يبدو أنّ البريكان، ولا أدري هل كان متديناً أمْ لا، قد استلف من القرآن ثلاثة عناصر أساسية، هي :

1- الظلمات. 2- النور. 3- الرياح.

تكرّرت «الظلمات» و«النور» مرات عديدة جداً في شعر البريكان، وفي كلّ مرّة تقوم بنفس الدور. أي أنها بقيت خاماً لم يصنّع منها شيئاً جديداً. يقول في قصيدة : «عندما يصبح عالمنا حكاية»:

«على الظلمات كانت أرضهم تطفو لغير مدى/ تعاف الشمس دكنتها ويكره جدبها القمرُ/ وعصر النور كان زمانهم، لم تشهدِ «العُصُرُ» / من الظلمات ما شهدا»

(لا يفوتنا أنّ الظلمة في القرآن تقوم بمثابة الرحم الذي يولد منه النور، أو الانبعاث عموماً) أمّا الرياح فقد تطوّرت في شعر البركان من قوّة دينية تدميرية مسيّرة، إلى رمز لانفتاح الجهات ومعها انفتاح الحريّة : «أوثر أن أبقى|على جوادي. وأهيم من مهب ريح| إلى مهبّ ريح» ( من قصيدة عن الحريّة)، وإما أن تكون أمارة من أمارات الخراب الكلّي، كما في قصيدته :

«سقطتْ فنارات العوالم دون صوتٍ. الرياحْ/ هي بعدُ سيّدة الفراغ. وكلّ متجه مباحْ»

المعروف بين النقّاد أنّ أسلوب البريكان في بعض قصائده المجوّدة ذو خصيصة مختلفة عن الشعراء المجايلين له، بغضّ النظر عن أفضليّته على غيره أم لا. من أين جاء هذا الاختلاف؟ من الرسم؟ من الموسيقى؟ من السينما؟

ذكر لي أحد أقرباء محمود المقرّبين، المقيمين بلندن أنّ محمود كان يبعث إليه برسائل، ربما يحتفظ ببعضها الآن، يطلب فيها كتباً فلسفية باللغة الإنكليزية، وكتباً أخرى عن حياة الرسّامين والموسيقيين العالميين، وضمن القائمة أيضاً أعمال موسيقية، وأوبرات مع نصوصها. ذكرنا في أوّل هذه المداخلة، أنّ محمود كان رسّاماً يحاكي لوحات عالمية. كيف استفاد البريكان من الرسم في بناء الصورة الشعريّة؟ في قصيدة :»خطّان متوازيان» يقول البريكان:

«يندفع الرصيفْ/ إلى المدى، حافته الدكناء صخريّهْ

تعكس أضواء رصاصيهْ/ ترسم خطّاً ذاهباً عنيفْ

إلى المدى/ يندفع الرصيفْ/ مندفعاً بألف مصباح لها رفيفْ/ وخضرة في جنّة الليل الخرافيّهْ/ ترسم خطّاً غامضاً خفيفْ/ إلى المدى/ وفوق أرض الشارع الكبير/ ظِلٌّ، وإنسان وحيد يسير»

عالج الشاعر هذه القصيدة _ كما لا يخفي _ كمعالجة لوحة رسم. وهذا سرّ وقوفها بين بين. ما يهمنّا هنا لا نجاحها النسبي ولا إحباطها، وإنّما طريقة البريكان في المحاكاة.

من حيث الألوان استخدم الشاعر: «الحافة الدكناء»، «الأضواء الرصاصية»، «المصباح»، «خضرة في جنّة الليل» «خطّاً غامضاً خفيف»، و«ظلّ».

أمّا التعابير التي تدلل على أنّ الشاعر تعامل مع القصيدة كلوحة في أتّون التشكّل، فهي مثلاً: «يندفع الرصيف، إلى المدى». الرصيف لا يندفع، ولكنّ الخطّ المرسوم على اللوحة هو الذي يمتدّ باندفاع إلى عمق المدى. وما انعكاس الأضواء الرصاصية على حافة الرصيف الداكنة، إلاّ تفاعل الألوان وتداخلاتها داخل اللوحة. بالإضافة إلى تعبيري: «ترسم خطّاً ذاهباً»، و«ترسم خطّاً غامضاً خفيف». تحرّكت اللوحة برفيف المصابيح لأنّ برفيفها ستتغيّر الأشكال والظلال، ويسير الإنسان الوحيد.

ازدادت الأبيات غموضاً، والغموض عنصر أساسي في كلّ عمل فنيّ عميق، في جملة: «في جنّة الليل الخرافيّة». هكذا أدخل الشاعر عنصراً تأريخيّاً بدائياً، فتوسّعت الحيرة، ولا سيّما أنّ القصيدة تنتهي بإنسان وحيد يسير. لماذا كان وحيداً؟ من أين جاء؟ وإلى أين ذاهب؟ وهل عنوان القصيدة: «خطّان متوازيان»، يدلّ على طول المسافة، وإلى أنّه لن يصل إلى شيء؟.

ما تقدّم أعلاه مجرد افتراضات، مع ذلك لا بدّ من إضافة افتراض آخر. ما علاقة هذه القصيدة بلوحة الرسّام الهولندي Miendert Hobbema (1638-1709) المعنونة: «الطريق في ميدلهامس» التي وُصِفتْ بأنها: «من أكثر اللوحات شهرة في العالم». في هذه اللوحة طريق تصطفّ على جانبيه أشجار عالية نحيفة الجذوع بلا أغصان ولكنّ رؤوسها متعرّشة بالأوراق الداكنة الخضرة. الطريق يواجه المشاهد بخطّينْ متوازييْن. الخطّان عريضان في البداية ولكنهما يوهمان أنهما يقتربان من بعضهما كلّما ابتعدا وكأنهما سيلتقيان في النهاية، ولكن هيهات. شَبّه النقّاد، انحدار اصطفاف الأشجار بانحدار أعمدة التلغراف. هذه اللوحة معروضة في الـ NATIONAL GALLERY بلندن، وهي موجودة عادة في دليل المتحف.

الاختلاف بين قصيدة البريكان وهذه اللوحة هو الاختلاف بين ثقافتين أو بيئتيْن. جعل البريكان الرصيف صخريّاً لا تدري من أين يبتدئ ولا أين ينتهي وكأنّه شارع مبلّط في صحراء. ما من مخلوقات لحميّة أو نباتية، ما من وبر أو شعر أو ريش، وحتى ما من سماء، لأنّ البريكان عتّمها بدليل وجود المصابيح. رفيف المصابيح ذاته يذكّر برعب مصابيح هيتشكوك المتحركة في المواقف المفزعة. بهذه المثابة قلّص البريكان المشهد حتى يزيد من وحدة ذلك الإنسان السائر، وكأنّ الدنيا ستطبق عليه.

أمّا لوحة «هوبيما» فمعنية بمادّة الحياة والإخصاب والسموّ الروحي. إنها قبل كلّ شيء، معنيّة بالنموّ. في هذه اللوحة تقف أنت كمُشاهد في وسط شارع ترابي طازج إنْ صحّ التعبير، عليه بقايا نداوة. النداوة بحدّ ذاتها إخصاب من نوع ما، بعكس قصيدة البريكان المعنية بالتقلّص. إلى يمين اللوحة رجل، يشذّب أشجاراً، أقصر من قامته، إنّه بلا شكّ يهيّئها لحياة أفضل، وفي الوقت نفسه يجدّدها. بعد ذلك، نرى منعطفا ًإلى اليمين يقف في بدايته فتى وفتاة في حوارهامس عميق، لأنّ رأسيهما متقاربان وخلفهكم بيت. إلى الشمال نرى من بعيد كنيسة، وبها أعطى الرسّام قيمة روحية للمشهد. هذه القيمة الروحية تمثلت بثلاثة عناصر. أوّلاً علو الأشجار الذي دلّل على علوّ السماء، ذلك لأن الأشجار المتوازية على الجانبين قريبة من المُشاهد فلا بدّ له أن يرفع رأسه ألى أعلى حتى يراها. وثانياً ما أن يرفع راسه حتى يرى غيوماً بيضاء متفرقة عالية جدّاً، ومعها نوارس شاهقة وصغيرة فوق سمت الرأس تقريباً. لوحة تتغنى بالإخصاب بأعمق هارمونية، وأثرى تواشجاً. قبل أن ننسى، في الشارع الترابي النديّ يقابلك من بعيد رجل يمشي بتوءدة مع كلبه. الكلب لا ينظر إلى الأمام وإنما هو ملتفت إلى شماله صوب الفتى والفتاة. ولأنهما سيمرّان بك فلا بدّ أن الطريق الترابي سيمتدّ خلفك أي أنّه طريق مفتوح، وكأنّ الحياة لا نهاية لها.

يمكن القول إنّ السينما هي المصدر الثاني لثقافة البريكان. المعروف أن معظم الشعراء العراقيين الشباب في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، تأثّروا، بصورة أو أخرى، بالأفلام السينمائية. كان على رأسهم عبد الوهاب البياتي. ولأن البياتي لم تكن التقنية من همومه، لذا اقتصر تأثره على المشاهد البصرية. بمعنى آخر لم تكن تعنيه صناعة الفيلم : إخراجاً وتمثيلاً، وتصويرا. البريكان على العكس. كان يتابع – بفضل لغته الإنجليزية – المجلاّت الأجنبية، ويقرأ آراء النقّاد في مختلف صناعة الفيلم. يقول عيسى مهدي الصقر : «أتذكّر جلساتنا في السينما. الصالة المعتمة ومحمود يجلس بجواري صامتاً، أو يتكلّم همساً حتّى لا يزعج الآخرين…وكان إذا اثارته إيماءة بارعة لممثل أو ممثلة، أو مشهد ينمّ عن ذكاء في الإخراج تحرّكت يده، لتضغط على يدي معبراً بحركته الصامتة الخفيّة هذه، عن إعجابه بما يرى». وهذا شاهد آخر من أهلها، يوم كان البريكان يسكن بالكويت لمدة ثلاثة أعوام مع أقربائه، وله جناحه الخاص. روى الشاهد لكاتب هذه السطور، قائلاً :»بأننا كنّا نتحلّق حوله صغاراً وكباراً، لا ليروي قصة فيلم، وإنّما ليحلّل كلّ صغيرة وكبيرة في الفيلم، ويعلّق بدقّة على اللقطات المهمّة فيه». كيف انعكس هذا التدقيق التحليلي في صوره الشعرية؟ لننظرْ قليلاً في قصيدة «حارس الفنار» التي تعتبر من أهمّ قصائده، ومن أكثرها غموضاً. لكنْ قبل ذلك لنتعرّفْ على بعض ما قاله بعض النقّاد عنها.

يرى عبد الرحمن طهمازي في كتابه: «محمود البريكان دراسة ومختارات»، أنّ ما قاله البريكان في تضاعيف هذه القصيدة من أنّ: «الرياح/هي بعد سيّدة الفراغ»، «تطلّب أن يكون المشهد مرئيّاً من الذروة :الفنار تجهّزنا بشعور لا يقلّ هيبة عن عزلة الرقيب المعاقب، هو زمهرير الوحشة. ففي الذرى يظهر الشاعر الحديث وحيداً لا يتقبّل المواساة، ولا تعنيه المسامرة، متمكناً من المشهد المتوالد حتّى أقصاه، وبصيراً بما هو حيّ، وبما كان حيّاً، وبما تطبخه الظلمات من أحياء لمستقبل ظالم الشهيّة…»

هذا كلام فيه استطرادات لفظيّة بعيدة عن النصّ المبحوث.

أمّا حاتم الصكر فيعتبر «صورة (حارس الفنار) قناعاً للرائي المنتظر وهو يراقب الأفول القادم. لكنْ مراقب ومستهدف في آن واحد. أراد أنْ يعتصم بعزلته ليرى. تاركاً للرياح (السيادة على الفراغ) بينما يتلهّى هو بإعداد المائدة وتهيئة الكؤوس متسائلاً:

. . متى يجيء / الزائر المجهول؟

ولا يمكن أنْ تُخطئ العين هذا الزائر (الآتي) الذي يجيء (بلا خطى) ويدقّ على الباب ليدخل (في برود). إنّه (الغامض الموعود)الذي يناجيه الشاعر بغنائية حادّة تشف عنها الصفات الكثيرة، الزائدة أحياناً أو المسوقة بهاجس التوكيد الذي يعكس الخوف من عدم الخوف أو التشخيص».

أوّلاً لم يكن حارس الفنار مراقباً وإنما كان ينتظر. ما من لفظة تدلّ على المراقبة، ولكن يبدو أن الجوّ البوليسي الذي كان الناقدان يعيشان تحت وطأته هو الذي أوحى لهما بالمراقبة. ثمّ إنّ القصيدة ليلية تنعدم معها الرؤيا. الظلام هنا كالظلمة القرآنية بمثابة رحم وكأن مجيء الزائر أشبه ما يكون بمخاض عظيم ولكنّه لا يخلو من مخاطر.

يقول الصكر كذلك: «تاركاً للرياح (السيادة على الفراغ) بينما يتلهّى هو بإعداد المائدة وتهيئة الكؤوس». كيف يتلهّى؟. الراوية انتهي من إعداد المائدة وتهيئة المائدة أوّلاً ثمّ راح ينتظر بعد ذلك:

«أعددت مائدتي وهيّأت الكؤوس متى يجيء؟

من ناحية أخرى، فإنّ توقيت: «متى يجيء»، دقيق. أي أن إكمال عدّة الضيافة يدلّل على تلهّف حارس الفنار لوصول الزائر. بهذه الحيلة الفنّية شدّ البريكان قارئه معه بالترقّب.

يقول حاتم الصكر أيضاً : «ومن فناره يراقب الحارس حركة العالم وهذا تلخيص فذّ لموقف الشاعر وهو يطلق كائناته الشعريّة في بحر غامض ويراقب حياتها المحفوفة بالخطر، مكتفياً بعزلته، نادماً على أنّه أسلم مولوداته لهذا المصير المجهول، فراح يعاقب ذاته بتذكيرها بمصيرها». قبل كلّ شيء، ما من «حركة للعالم في القصيدة/ وثانياً ما هي الكائنات الشعرية التي أطلقها حارس الفنار؟. وما دامت غير موجودة فكيف يراقب حياتها المحفوفة بالخطر؟ أكثر من ذلك ليس في القصيدة ندم، وما من عقاب.

حاتم الصكر –على اجتهاده – ضحية بيئته. بيئة عدوانيّة مدعاة للهلع. راكدة. متطيّرة. تأثّر بمصطلحاتها فأفسدت عليه نظراته النقديّة. هذه قبصة مما استعمله من مفردات: يراقب، الهاجس، الخوف، يطلق، حياة محفوفة بالخطر، مكتفياً بعزلته، (إذنْ لماذا كان يراقب حركة العالم)، المصير المجهول، يعاقب ذاته…» تلك مصطلحات تنطبق أكثر ما تنطبق على بيئة سياسية متردية، لا على حارس فنار رمزي، ذي موقف فلسفي.

وجد طرّاد الكبيسي «في (شخوص) قصائد البريكان شخوصاً «مهزومة بالمعنى الاغترابي». ما المعنى الاغترابي؟ ثمّ عدّد أنواع الانهزامات في جملة من القصائد، سياسياً، واجتماعياً، ومدنياً أو مدينيّاً، أو مهزومة في غربتها. وحينما وصل إلى قصيدة حارس الفنار قال: «مهزومة في انتظارها، انتظار الذي يأتي».

لكنْ ليس في قصائد البريكان انهزام من أيّ نوع كان. لو ألقينا نظرة على نهايات قصائد البريكان/ لوجدناها في الغالب مفتوحة، وكأنّ قلقها مستمر وحيرتها متواصلة. ربما الأقرب إلى الصواب القول إنّ راوية القصيدة البريكانية :محبط بمعناها الإنجليزي Frustration وهي حالة اليأس الذي ما يزال فيه أمل، أو أمل يشوبه يأس.

قبل الدخول إلى مقوّمات هذه القصيدة المجوّدة، لا بدّ من الاعتراف، بأنّها تذكّرني، بقصيدة مشهورة عنوانها: «بانتظار البرابرة Waiting for the Barbarians للشاعر الإغريقي C. P. Cavafy. وفيها انتظار غريب من نوعه، يشترك فيه حتى الإمبراطور الذي استيقظ فيه مبكّراً لاستقبال أعدائه. ها هو الإمبراطور يجلس عند بوّابة المدينة الكبيرة، على كرسيّ عرشه، ويلبس تاجه رسميّاً. المستشارون كذلك، يرتدون حللهم الحمراء في انتظار البرابرة. لا يتغيّب من حفل الاستقبال هذا إلاّ الخطباء، لأنّ البرابرة يملّون من البلاغة وإلقاء الخطب. إلاّ أن الناس ينفرطون إلى بيوتهم مهمومين، لأنّ الليل قد حلّ، ولأن الرسل عادوا من الحدود وذكروا أنّ البرابرة غير موجودين. تُختتم القصيدة بهذيْن البيتيْن :

«والآن ما الذي سنكون عليه بدون البرابرة؟ –

كان هؤلاء البرابرة حلاّ من نوعٍ ما»

في قصيدة البريكان حارس الفنار انتظار لشبح يكون حلاّ من نوعٍ ما. ولكنْ مَنْ هذا الشبح؟ هل هو من مادة بشرية؟ أم ماذا؟ يبدو أنّ حارس الفنار رمز للشاعر الذي يهدي الآخرين، ولكنّه الآن هو نفسه على وشك الانطفاء كغروب آلهة فاغنر، وهولدرلين. تبدأ القصيدة على إيقاع بحر الكامل. جليلَ التفاعيل فخماً. إيحاءً بجلال المناسبة وفخامة الضيف:

أعددتُ مائدتي. . وهيّأتُ الكؤوس. . متى يجيء

الزائرُ المجهولُ؟

أوقدتُ القناديل الصغارْ

ببقيّة الزيت المضئِ

فهل يطول الانتظار؟»

قد نسمع موجاً بإيقاع أعددتُ مائدتي،ولاسيّما بتكرار حرف الدال، ولكنْ من وراء ستار أو جدار، لأنّ القناديل لا تصمد أوّلاً أمام الرياح لصغرها، وثانيا لأنّ الزيت على وشك النفاد. بهذه المثابة وضعنا الشاعر في حالة تأزّم وترقّب. أي أن الشاعر أدخل هنا، بحذق، عنصر الزمن الذي ارتبط بالقناديل وزيتها. من هنا تأتي أهميّة قوله: «فهل يطول الانتظار؟»

ما الذي يريد البريكان قوله في هذه القصيدة؟ هل حلّ الخراب التام في المدينة أو في الحضارة عموماً، بحيث لم يعُدْ للشاعر من دور، وها هو ينتظر سفينة الأشباح : «ليغيب في بحرٍ من الظلمات ليس له حدود». في تلك اللحظات الحاسمة تمرّ في ذهن حارس الفنار مشاهد مرعبة لما مرّ في هذا العالم من خراب. لكنْ في المقاطع التالية ينفضح أمر حارس الفنار لأن له صفات خارقة لا يتمتع بها بشر:

«أبصرتُ آدمَ في تعاسته، ورافقتُ الجيوشْ/ في أضخم الغزوات، نُؤتُ بحمل آلاف النعوشْ/ غنّيْتُ آلاف المواسمِ. همتُ في أرض الجمالْ/ ووصلتُ أطراف المحالْ/ ورأيتُ كيف تُدَمّرُ المدنُ المهيبة في الخفاءْ/ شاهدتُ ما يكفي. وكنتُ الشاهدَ الحيَّ الوحيدْ/ في ألف مجزرة بلا ذكرى/ وقفتُ مع المساءْ/ أتأمّل الشمس التي تحمرّ. كان اليوم عيدْ/ ومكبّرات الصوت قالت : كلّ إنسانٍ هنا/ هو مجرمٌ حتى يُقامَ على براءته الدليلْ»

يبدو أن البريكان يتحدّث عن مفهوم الشاعر الذي لا يموت. الشاعر ساعة يكون شاهداً في كلّ العصور. حتى في ًالمدن الخفيّة في البحار». يتحدث عن الأموات، كما يتحدث عن النياشين وأسلحة القراصنة، وسبائك الذهب، وجدائل الشعر والأصابع المحطمّة النحيلة. هذه الرحلة البحرية أشبه برحلة فاغنر البحرية، ولكن بدون التفتيش عن الخاتم. (يبدو أنّ البريكان متأثر ببحار فاغنر وهي بلا شك أغرب بحار) قد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند نهاية القصيدة :

«أنا في انتظار اللحظة العظمى/ سينغلق المدار…/ والساعة السوداء سوف تُشَلُّ تجمد في الجدارْ/ أنا في انتظار/ والساعة السوداء تنبض – نبض إيقاعٍ بعيدْ/ رقّاصها متأرجحٌ قلِقٌ يميل إلى اليمينْ/ إلى اليسارْ/ إلى اليمينْ/ إلى اليسارْ/ إلى اليسار»

كان راوية القصيدة في البداية، قد أعدّ المائدة، وهيّأ الكؤوس، فلا بدّ أنّ حاسّة سمعه كانت في أقصى تركيز بفضل الظلام. أمّا في المقطع أعلاه فتخفت مع: «يشلّ» و«يجمد»، ثمّ بتشبيه نبض الساعة بنبض إيقاعٍ بعيد. بهذه الوسيلة الفنيّة تصعد حاسّة البصر، وهي قلِقة ومستوفزة. إنّها الآن متسمرّة على رقّاص الساعة. الزمن بكلمات أخرى هو سيّد الفراغ في نهاية المطاف، ومن قبل كانت الرياح سيّدة الفراغ. لكنْ لماذا كرّر : «إلى اليسار» مرّتيْن؟ هل تعبت عيناه من ملاحقة رقّاص الزمن، فترك نقطة اليمين وركّز في نقطة واحدة. (هذا إذا لم يكنْ في الصورة دلالة سياسية).

قبل الانتقال إلى أخطر مرحلة شعريّة في حياة البريكان، قد يكون من المفيد، رسم صورة شخصيّة له من خلال ما كتبه عنه بعض الذين عرفوه شخصيّاً.

ذكر رياض إبراهيم :»منذ البداية كان البريكان متألّقاً ضاجّاً بالشعر والحياة، حتى وهو في ملكوت الصمت والاعتكاف… جمعتني وإيّاه جلسات طويلة وكثيرة. كنت أرقبه خلالها فأجده قلِقاً لا يعرف الاستقرار، مرهفاً حسّاساً تؤرقه كلمة في نهاية شطرٍ ما من إحدى قصائده، منشغلاً دائماً بهندسة الفراغ الأبيض للقصيدة لِتُشكّلَ بالتالي نقطة واحدة في كينونة الشاعر المتوحّد…» (الملف، ص91).

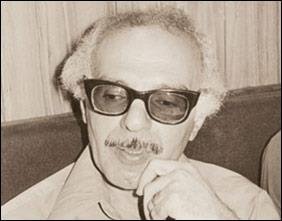

يذكر رشيد ياسين : «كان البريكان يوم التقيته أوّل مرّة، فتى نحيفاً، أدنى إلى الطول منه إلى القِصَر، في نحو الثامنة عشرة، أو التاسعة عشرة… ولكنّه كان بجبهته العالية ونظّارته الطبية وبأدبه الجمّ ونبرته الدافئة، يبدو أكبر من سنّه بسنوات…كان محمود ودوداً، متواضعاً، بعيداً كل البعد عن التصنّع، وإن يكنْ من الواضح أنّه كان ذا ثقةٍ عالية بنفسه وقدراته الخلاّقة». يعقد رشيد ياسين بعد ذلك مقارنة طريفة بين شخصيّتي السيّاب والبريكان : «كان السيّاب – بلغة علماء النفس – شخصية انبساطيّة، فيها شيء من عفويّة أهل الريف وانفتاحهم، وشيء من خبث الطفولة ومرحها الصاخب، أمّا البريكان فقد كان – وأظنّه ما زال – شخصاً خجولاً، هادئاً، ميالاً إلى الانطواء، لا يتخلّى عن تحفظه حتى مع أقرب أصدقائه. ولم يكنْ للسياب – رحمه الله – من أسرار شخصيّة، فقد كانت شؤونه الشخصية، حتى تلك التي تتعلّق بحياته العاطفية والجنسية، مادة حديثه المفضلة مع جلسائه على مائدة شرابه الليلية المعتادة في حانات أبي نواس أو شارع الرشيد آنذاك. أمّا البريكان فقد كان دوماً كجبل الجليد العائم لا ترى منه العين سوى سطحه الظاهر، بينما تظلّ تسعة أعشاره محتجبة تحت الماء».

يضيف رشيد ياسين شيئاً مهماً عن شخصيّة البريكان: «لا يشكو ولا يتذمر أمام أحد من أصدقائه، ولا يتخلّى عمّا درج عليه في علاقاته مع الناس من أدب، وسماحة خلق…من دواعي الإنصاف أن أضيف إلى أنّ محموداً لا يدانيه في رفعة خلقه أحد مما عرفتُ، فطوال هذه السنين التي امتدّت من ربيع العمر حتى خريفه المكفهر الموحش، لا أذكر أنّه تفوّه أمامي بكلمة تخدش الحياء، ولا أذكر أنّه تجنّى في حكمه على أحد، أو ذكر أحداً بسوء».

أمّا مهدي عيسى الصقر فيقول : «محمود البريكان قليل الكلام. هو النقيض لبدر شاكر السيّاب الذي يتدفّق في الحديث، وأنه يشرب ويلهو ويروي النكات اللاذعة عن شخصه وعن الآخرين، والذي يترك نفسه عرضة للأهواء – أهوائه وأهواء الغير – تطوّح به كيف تشاء، وتؤرجحه نزوات وغرائز تلتهب وتنطفئ في تتابع يبعث على الحيرة والذهول… كان بدر يحبّ نصب الفخاخ والمقالب لأصدقائه المقرّبين وكان محمود يتفادى هذه المقالب بذكاء. أذكر مرة كنا نزور فيها بغداد (كنت وقتها بالبصرة) وجلسنا في أحد النوادي، فاستغلّ بدر انشغال محمود والضوء الخافت في المكان وعمد إلى سكب مقدار من (العرق) من كأسه في كأس (العصير) امام محمود، على أمل أن يراه ثملاً في نهاية الجلسة، إلاّ أنّ البريكان اكتشف اللعبة، ولم يتحققْ لبدر ما أراد» (الملف – ص 107)

لننظر الآن في الأساليب الشعرية التي يستخدمها البريكان، وربما تمثّل المراحل الفنّية التي مرّ بها. لا يمكن تحديد المراحل زمنيّاً لأنها متداخلة. المرحلة الأولى بدا فيها أسلوب البريكان سردياً، وتنحو قصائده منحى الحكاية، مثل قصائده المعروفة : «أسطورة السائر في نومه»، و«أغنية حبّ من معقل المنسيين» و«عندما يصبح عالمنا حكاية» و«هواجس عيسى بن أزرق في الطريق إلى الأشغال الشاقّة».

من خصائص الشعر الحكائي، أنّ تأثيره يتضخّم ويتسع من توالي الصور ومراكماتها. أيْ قلّما يعتمد على مفاجأة في صورة أو إيقاع، أو تركيب مبتكر. الزمن فيها ينتقل من لحظة إلى أخرى بصورة عاديّة طبيعية. الأفعال في قصائد كهذه، تأخذ صيغة الفعل الماضي المقطوع الصلة بالحاضر والمستقبل. زمن راكد في مكانه، لا يأتي إليك، والطريقة الوحيدة للالتقاء به هو الذهاب إليه. زمن له صفات الطلل. تمثّل هذه المرحلة نزعة البريكان إلى كشف الحياة الاجتماعية، وبالضرورة الظروف السياسية. اتخذ أسلوب البريكان في المرحلة الثانية، صيغ المباشرة، بحيث أصبح حتى الفعل الماضي لا يشير إلى ماضٍ منقطع، بل إلى حدث لا يزال قائماً في مراحل التكوين، كما في «قصائد تجريدية»، ولا سيّما في قصيدته الثالثة «عن الحرّية» :

«قدّمتمولي منزلاً مزخرفاً مريح/ لقاء أغنيّهْ/ تطابق الشروط/ أُوثر أن أبقى/ على جوادي وأهيم من من مهبّ ريحْ/ إلى مهبّ ريحْ»

هنا الفعل الماضي: «قدمتمولي»، متواصل مع الحاضر بدليل : «أوثر أن أبقى». بكلمات أخرى فإن ما عرضتموه لي ما يزال قائماً، وأنّ رفضي ما يزال قائما. ً

في هذه المرحلة كما يبدو تميّز أسلوب البريكان باستخدام الأسماء على حساب الأفعال، وهذا شيء طبيعي في كلّ شعر ذهني أو منطقي، أو حينما يصل الشاعر إلى قناعات جاهزة كالبديهيّات. قال المتنبي :

جيرانها وهم شرّ الجوار لها/ وصحبها وهم شرّ الأصاحيب/ فؤاد كلّ محبّ في بيوتهم/ ومالُ كلّ أخيذ المال محروب/ ما أوجه الحضر المستحسنات به/ كأوجه البدويّات الرعابيب/ حسن الحضارة مجلوب بتطرية

وفي البداوة حسن غير مجلوب/ أين المعيز من الآرام ناظرة/ وغير ناظرة في الحسن والطيب»

المقطع أعلاه كما لا يخفي خال من أيّ فعل. أمّا البريكان فيقول في قصيدة : «في السقوط الجماعي»:

«دموع الحبّ جاهزة ومختومهْ/ بأنواع القواريرِ/ عيون الله في كرّاسة التشريح مرسومهْ»

خلت الأبيات أعلاه من الفعل. إذ ما من تفاعل بين الحاكم والمحكوم، فالسلطة قررت وما على المواطن إلاّ الطاعة والتنفيذ. لنتابع القصيدة قليلاً :

«دم الأحبار ممزوجاً بأصنافٍ من الخمر (ولا يكشف عن سرّ المقاديرِ)/ خلاصات من الأحلامِ –/ في صورة أقراصٍ شرابٍ، حقن في الدم تحت الجلدِ/ أصوات الصراصيرِ/ مسجّلة لمَنْ يرغبُ/ مجاناً/ فخذْ ما شيءت من سوق الأساطير»

في المقطع أعلاه ثلاثة أفعال فقط: «ولا يُكشَفُ عن سرّ المقادير». عدم الكشف هنا يثبّت كلا الزمن والحركة في الفعل فيجعله أقرب إلى فحوى الأسماء. الوصفة جاهزة ومختومة. لذا فهو فعل خارج عن أيّة عملية في تحضير تلك الوصفة.

الفعل الثاني : «لمن يرغب مجّاناً»، لا علاقة له بالوصفة كذلك.

الفعل الثالث : «فخذْ»، وهو فعل أمر يتشابه والاسم في البناء، أوّلاً، وما من دور له أيضاً.

في المقطع التالي من القصيدة :

«تماثيل من الشمع المظلاّت/ نباتات/ من الإسفنج في المتنزّه العام/ قوانين مثبتة بأطراف المسامير/ على الجماجم الصمّ/ تواريخ/ معاد صنعها من أحدث الآلات/ أخبار تقارير»

يخلو المقطع أعلاه من الأفعال بأيّة صيغة. مجرّد أسماء ذات جرس مخيف. إنّ هذا التماثل القاتل، يكون على أكثره وضوحاً، في البحر الشعري الذي اختاره البريكان بالصيغة الصعبة من بحر الهزج، وقد تراوح بين : مفاعيلن مفاعيلن، ومفاعلتن مفاعيلن. أمّا القوافي فقد تراوحت في ثلاث نبرات حازمة، تسكينها سرّ إرعابها : «مختومهْ، مرسومهْ»، و«قوارير، مقادير، صراصير»، و«مظلاّت، نباتات، آلات». تنوّعها قاتل كتنوّع التعذيب. على أيّة حال، لا تظهر الأفعال في هذه القصيدة، إلاّ في الأبيات الأربعة الأخيرة:

«عن الخبز الذي لم يُخترعْ بعد/ وإذْ يرتجف الإنسان في لحظة تفكيرْ/ يكون الأمر قد تمّ/ وهل للموت تبريرْ».

لا يمتلك هذا الإنسان الذي يعاد تصنيعه من جديد، حسب قالب مُعَدّ للجميع، إلاّ الأفعال الانعكاسية كالحيوان. يرتجف فقط. وحتى أثناء هذا الارتجاف القصير، يكون: «الأمر قد تمّ»، أي لا أهمية للارتجاف. بدأ البريكان قصيدته بالجانب العاطفي أو الغريزي من الإنسان، وهو الحبّ الذي يكون أكثر صدقاّ وتأثيراً إذا ترافق مع الدموع. ولكنّ الدموع هذه المرّة: «جاهزة ومختومة بأنواع القوارير». عاد الشاعر ثانية إلى الغريزة، في نهاية القصيدة أي بالفعل: يرتجف، ولكنّ الأمر قد تمّ. مرّت بنا لحدّ الآن مرحلة البريكان الاجتماعية، وبعد ذلك حلّ تفاؤله بثورة 1958 ثمّ خيبته بها، ولكن لكونه شاعراً تربوياً، بالدرجة الأولى، راح يمجّد الحرّية الفردية. ما من شاعر غيره في الشعر العربي كتب عن الحرية الفردية وبنفس العمق.

«جئتمْ بوجهٍ آخرٍ جديدْ/ لي متقنٌ حسب المقاييس المثاليهْ/ شكراً لكم. لا أشتهي عيناً زجاجيهْ/ فماً من المطّاط/ لا أبتغي إزالة الفرق. ولا أريد/ سعادة التماثل الكاملْ/ شكراً لكم. دعوه يبقى ذلك الفاصلْ/ أليس عبداً في الصميم سيّد العبيد».

في الوقت نفسه أمعن البريكان في اختبار جوهر الإنسان، فلعلّ العلّة كامنة فيه. فامتحن أوّلاً أنساق الحضارات وكيف بنيت، وكيف آلتْ إلى السقوط، فأصابه التشاؤم، وسرت إليه عدوى اللاّجدوى. ربّما هذا ما عناه مهدي عيسى الصقر: «وأظنّه مع مرور السنين انتهي إلى قناعة ترى بأنّه يكفي الإنسان أن يقيم له بيتاً متواضعاً آمناً يربّي فيه أطفاله، على أحسن وجهٍ ممكن بلا أحلام في المستقبل، ولا أمنيات بعيدة، ما دام كلّ شيء، في نهاية المطاف، عبثاً وقبض ريح» (الملف-ص 107)

ربما تواطن البريكان إلى هذه القناعة كإنسان، ولكن كشاعر لم يخمدْ له توق، فراح يصوغ عالماً جديداً ولكنْ بعقمٍ نيتشوي هذه المرّة. تمثّل قصيدة : «حارس الفنار»، هذه المرحلة خير تمثيل، وهي بلا شكّ من فضليات الشعر العربي الحديث. نرى أسلوب البريكان في هذه المرحلة، وقد أصبح ذا جرس عالٍ وقور، وفيه ثقة خطيب مصلح، كما أصبحت صوره الشعريّة أكثر كثافة وغموضاً. مع ذلك لم يأت ذلك الزائر الذي انتظره حارس الفنار، فشاخ الزمن في رقّاص الساعة السوداء فوقه، ولم يعدْ لدورانها معنى. الكلّ في انتظار غودو. الكلّ في انتظار البرابرة. من هذا القنوط المرّح، من هذا الإحباط المضني، كان البريكان يعدّ نفسه، لأخطر مرحلةٍ في حياته الشعريّة: مرحلة الاستبطان والتقمّص. ديوان «عوالم متداخلة» (قصائد1970 –1992)، يمثّل هذه المرحلة خير تمثيل.

يضمّ هذا الديوان حوالي ثماني عشرة قصيدة، نشرتها مجلة أقلام ضمن ملفّها مع مقدمة تقريبية لحاتم الصكر. في هذا الديوان استقطار لكلّ المراحل السابقة التي مرّ بها البريكان. فيه قناعات راكزة، كتلك القناعات التي يتوصل إليها الحكماء بعد طول تجارب. الجمل مفعمة بالحكمة إلاّ أنّها خالية من الوعظ. في هذا الديوان يتوسّع عالم البريكان، ليشمل المخلوقات الدنيا وحتى الجمادات. فيه أيضاً اكتشافات بصرية وسمعيّة لم يعرفْها البريكان من قبلُ. أنهار غامضة تحت الأرض، «لا صوت لها ولا شكلَ لها» و«لا أثرلها في أيّة خريطة، و«لا في أيّ دليل سياحي» كما يقول. من قبل، لم يكن البريكان يرى في الصخرة إلاّ وسادة عند التعب، ولكنّه في ديوان «عوالم متداخلة يعرّفنا على ستة أنواع من الصخور في قصيدته الغريبة: «دراسات في عالم الصخور». في هذه الصخور نقرأ فيزيائيّتها وأسرارها. نقرأ فيها حزنها وشعرها، ودفء أمومتها. يقول باسم المرعبي (في مقدمته لما اختاره من شعر البريكان): «إن قصائده مثل «دراسات في علم الصخور» – بشكل خاص – تذكّر بطبيعة البحث العلمي من حيث التقصّي والاستغراق، ربما بسبب مباشر من طبيعة الموضوع، كذلك بسبب من الحِرَفية العالية والإحكام حتى لَتأخذ القصيدة صفة «العلمية» لا أكثر».

أمّا في قصيدة «نوافذ»، فلا يركّز البريكان نظرنا على نافذة واحدة، أو على نوافذ متشابهة. ثماني نوافذ مختلفة. نافذة فتاة يلوح ظلّها مرّة أو مرّتيْن خلف الستارة، ونافذة كسيح يحاور الفراغ، ونافذة عجوز تمتدّ يدها المعروقة، لتعرف الوقت، وهل توارت الشمس. مشهد الطفل حيث يُسحب إلى الداخل…إلخ يختتم البريكان هذه النوافذ بـ «نافذة ا

لا نعرف إلاّ النزْر القليل عن سنوات دراسة محمود بالبصرة، ما عدا ما ذكره محمود عبد الوهاب عنه، يوم كانا في الصفّ الثاني المتوسط. قال: انتزع المدرّس عن قصدٍ مسبق، دفتراً بغلاف أنيق من بين مجموعة دفاتر الإنشاء التي بين يديه، ونادى:

– محمود داود البريكان

«نهض من مقعده في الزاوية اليسرى من الصفّ، طالب معتدل القامة، يتدثر بمعطفٍ خفيف. مشى نحو المدرس إزاء السبورة. ناوله المدرّس الدفتر، وطلب منه أن يقرأ الإنشاء الذي كتبه. فجأة أصبح الصفّ مكاناً آخر، وارتعشت في وجوهنا كلماتُ محمود وصورُهُ وجملهُ كأنها تتواثب تحت جلودنا…»

قد نقرأ فيما ذُكِر أعلاه نبوغاً صغيراً مبكراً، ولكنْ مما يلفت النظر، ما ورد في وصف دفتر الإنشاء بأنّه ذو «غلاف أنيق». هل كان البريكان يهتمّ بالشكل اهتمامه بالمضمون وربّما أكثر؟ سنرى ذلك فيما بعد. ما بين عام 1950-1951، أُصيبت تجارة الوالد بنكسة. هل لهذه الحادثة أثرٌ في شعره؟

هل كانت منعطفاً نفسيّاً في حياته، بحيث جعلته ينكبّ على الكتاب؟

ما علاقة الابن بالأب؟ هل كان الأب ذا سطوة مستبدة داخل البيت، بحيث أصبح القصر – على فخامته- سجناً من نوعٍ ما؟ ولماذا ألحّ البريكان على تصوير السجناء، وهو لم يدخلْ سجناً؟ يقول رشيد ياسين:»شغلتْ مسألةُ السجن، والأهوال التي يلاقيها المسجونون فكرَ البريكان إلى الحدّ الذي جعله يعود إليها ليعالجها في شعره مرّةً بعد مرّةً حتّى بدا وكأنّ الأمر من الاستحواذ المضني. ومَنْ يقرأْ قصائد البريكان حول هذا الموضوع والمنولوجات الدرامية الفريدة التي كتبها على ألسنة بعض السجناء يصعبْ عليه أنْ يُصدّق أنّ هذا الشاعر لم يدخل السجن، وأنّ هذا الوصفَ الدقيقَ الموجع لمعاناة السجين وأحاسيسه وأفكاره، إنّما هو نتاجُ قدرةٍ فائقة على استبطان مشاعرالآخرين وتمثّلها…» للبريكان، لا شكّ، «قدرة فائقة» على استبطان المخلوقات الحيّة، وقد تطوّرت في سنوات النضج الثقافي، إلى استبطان الجمادات. لكنْ هل كان البريكان يصوّر سجناً وسجناء، أم بيئة مغلقة، وحصاراً نفسياً، وإحباطاً؟ المعروف أنّ البريكان درس القانون في كلية الحقوق، لمدّة سنتيْن، على غير رغبة منه. انصبّ همّه على دراسة الفلسفة، ولكنّه أذعن إلى مشيئة والده، في البداية، ثمّ ترك الدراسة. يبدو أنّ كشف علاقة محمود بأبيه ضرورية في أية دراسة أكاديمية، لأنها تلقي ضوءاً جديداً على معظم المفهومات الغامضة التي تشيع في قصائده المهمّة.

قبل الانتقال إلى مرحلة تالية، ينبغي ذكر أمر يبدو ذا أهميّة خاصّة. فقد كان لمحمود مكتب فخم نسبياً ومنعزل داخل البيت. في هذا المكتب، عُدّة كاملة من أدوات الخطّ والرسم. كان محمود خطّاطاً ورسّاماً. نما إلى علمي، إنّه كان ينسخ من كبار الخطّاطين، ويقلّد أو يعيد رسمَ أشهر اللوحات العالميّة الأجنبيّة. قيل لي كذلك، إنه في هذا المكتب كان ينعزل عن ضوضاء أخوته الصغار في الطابق الأسفل. هل كان المكتب يا تُرى صومعة تعلّم فيها محمود الجَلَد والتدرّب على الاتقان؟ هل تعلّم فيه الصمت الخلاّق وما أكثره في شعره. ربما هو الشاعر العراقي الوحيد الذي جعل مادّة الصمت لغة أساسيّة في القصيدة. هل لهذا السبب كان الصخب في شعره لا يعني الضجيج بقدر ما يعني فوضى ناشزة تقطع الانسجام؟

لكن ما ثقافة البريكان؟

ربّما لم يذكرْ أحدٌ من الذين اعتنوا بالبريكان وشعره، شيئاً عن الكتب الأدبية العربية التي كان مولعاً بها، كما لم يسألْه أحد من الذين أجروا معه مقابلات عن ذلك. كلّ ما أخبرونا به بأنّه كان مهتمّاً بالفلسفة، وبالموسيقى الكلاسيكية، وكان معجباً أشدّ الإعجاب بالشاعر الهندي طاغور، الذي يقول عنه : «شاعر حقيقيّ عميق الروح والذين يظنّون أنّه مجرّد وصّاف ينظرون إلى صوره الظاهرة ولا ينفذون إلى روحه». ومن الشعراء الذين أعجب البريكان بهم: «ريلكه يتميّز بتعبيره عن قلق الروح، لوركا لشعره نكهة خاصّة، وطريقته في استعمال الصور بديعة. تي. أسْ. إليوت شاعر يعي موقفه، وفي النماذج الجيّدة من شعره فنّ خاصّ. ومسرحيّته الشعريّة: «مقتل في الكاتدرائيّة» عمل فريد في ميدان صعب للغاية. بابلو نيرودا وناظم حكمت في أفضل حالاتهما يخلقان شعراًّ له أبعاده على بساطته الظاهريّة (وإن كانا في بعض حالاتهما يجنحان إلى النثريّة)، وهناك آخرون. الشاعر الاسباني خمينث الذي يلفت النظر بغنائيته في زمن يكاد يودّع الغنائية. فروست الحميم الرحب كالسهول. باسترناك المنتفض في ثلوج الوحدة. ييتس، باوند، أراغون وغيرهم، وشعراء ما بعد الحرب مثل يفتشنكو. والحقيقة إنني أميل إلى الشعراء الذين يمثلون نوعاً من عظمة الروح الإنسانية، ولا يبهرني التأنّق والاصطناع…» (حوار أجراه حسين عبد اللطيف).

يمكن الاستدلال من التصريحات أعلاه على تنوّع قراءات البركان الشعرية الأجنبية في مرحلة لاحقة في حياته، ولكنْ ما من ذكر لمكوناته الأولى. بالإضافة فالآراء التي طرحها تلذذية مثيرة ولكن قد يصعب علينا أن ندخلها في أيّ باب من أبواب النقد. أما جنوح نيرودا وناظم حكمت «في بعض حالاتهما إلى النثريّة»، فلا يمكن أن يصدر رأي كهذا إلاّ ممن يعرف اللغتين الاسبانية والتركية، لأن السبب قد يعود إلى الترجمة. . بالإضافة إلى ذلك فليست النثريّة عيبا بالمطلق، وإنما قد تكون سبباً أساسياً في جودة النص كما عند شيكسبير وأليوت مثلاً. على أيّة حال، أوّل ما يثير الانتباه في شعر البريكان وكذلك في نثره، عباراته المثقلة برنين سحيق لا يتأتّى إلى أحد إلاّ بعد طول تأمّل وتنقير في الأساليب القديمة، وإلاّ بعد تشبّع بها. يبدو أنّ البريكان، ولا أدري هل كان متديناً أمْ لا، قد استلف من القرآن ثلاثة عناصر أساسية، هي :

1- الظلمات. 2- النور. 3- الرياح.

تكرّرت «الظلمات» و«النور» مرات عديدة جداً في شعر البريكان، وفي كلّ مرّة تقوم بنفس الدور. أي أنها بقيت خاماً لم يصنّع منها شيئاً جديداً. يقول في قصيدة : «عندما يصبح عالمنا حكاية»:

«على الظلمات كانت أرضهم تطفو لغير مدى/ تعاف الشمس دكنتها ويكره جدبها القمرُ/ وعصر النور كان زمانهم، لم تشهدِ «العُصُرُ» / من الظلمات ما شهدا»

(لا يفوتنا أنّ الظلمة في القرآن تقوم بمثابة الرحم الذي يولد منه النور، أو الانبعاث عموماً) أمّا الرياح فقد تطوّرت في شعر البركان من قوّة دينية تدميرية مسيّرة، إلى رمز لانفتاح الجهات ومعها انفتاح الحريّة : «أوثر أن أبقى|على جوادي. وأهيم من مهب ريح| إلى مهبّ ريح» ( من قصيدة عن الحريّة)، وإما أن تكون أمارة من أمارات الخراب الكلّي، كما في قصيدته :

«سقطتْ فنارات العوالم دون صوتٍ. الرياحْ/ هي بعدُ سيّدة الفراغ. وكلّ متجه مباحْ»

المعروف بين النقّاد أنّ أسلوب البريكان في بعض قصائده المجوّدة ذو خصيصة مختلفة عن الشعراء المجايلين له، بغضّ النظر عن أفضليّته على غيره أم لا. من أين جاء هذا الاختلاف؟ من الرسم؟ من الموسيقى؟ من السينما؟

ذكر لي أحد أقرباء محمود المقرّبين، المقيمين بلندن أنّ محمود كان يبعث إليه برسائل، ربما يحتفظ ببعضها الآن، يطلب فيها كتباً فلسفية باللغة الإنكليزية، وكتباً أخرى عن حياة الرسّامين والموسيقيين العالميين، وضمن القائمة أيضاً أعمال موسيقية، وأوبرات مع نصوصها. ذكرنا في أوّل هذه المداخلة، أنّ محمود كان رسّاماً يحاكي لوحات عالمية. كيف استفاد البريكان من الرسم في بناء الصورة الشعريّة؟ في قصيدة :»خطّان متوازيان» يقول البريكان:

«يندفع الرصيفْ/ إلى المدى، حافته الدكناء صخريّهْ

تعكس أضواء رصاصيهْ/ ترسم خطّاً ذاهباً عنيفْ

إلى المدى/ يندفع الرصيفْ/ مندفعاً بألف مصباح لها رفيفْ/ وخضرة في جنّة الليل الخرافيّهْ/ ترسم خطّاً غامضاً خفيفْ/ إلى المدى/ وفوق أرض الشارع الكبير/ ظِلٌّ، وإنسان وحيد يسير»

عالج الشاعر هذه القصيدة _ كما لا يخفي _ كمعالجة لوحة رسم. وهذا سرّ وقوفها بين بين. ما يهمنّا هنا لا نجاحها النسبي ولا إحباطها، وإنّما طريقة البريكان في المحاكاة.

من حيث الألوان استخدم الشاعر: «الحافة الدكناء»، «الأضواء الرصاصية»، «المصباح»، «خضرة في جنّة الليل» «خطّاً غامضاً خفيف»، و«ظلّ».

أمّا التعابير التي تدلل على أنّ الشاعر تعامل مع القصيدة كلوحة في أتّون التشكّل، فهي مثلاً: «يندفع الرصيف، إلى المدى». الرصيف لا يندفع، ولكنّ الخطّ المرسوم على اللوحة هو الذي يمتدّ باندفاع إلى عمق المدى. وما انعكاس الأضواء الرصاصية على حافة الرصيف الداكنة، إلاّ تفاعل الألوان وتداخلاتها داخل اللوحة. بالإضافة إلى تعبيري: «ترسم خطّاً ذاهباً»، و«ترسم خطّاً غامضاً خفيف». تحرّكت اللوحة برفيف المصابيح لأنّ برفيفها ستتغيّر الأشكال والظلال، ويسير الإنسان الوحيد.

ازدادت الأبيات غموضاً، والغموض عنصر أساسي في كلّ عمل فنيّ عميق، في جملة: «في جنّة الليل الخرافيّة». هكذا أدخل الشاعر عنصراً تأريخيّاً بدائياً، فتوسّعت الحيرة، ولا سيّما أنّ القصيدة تنتهي بإنسان وحيد يسير. لماذا كان وحيداً؟ من أين جاء؟ وإلى أين ذاهب؟ وهل عنوان القصيدة: «خطّان متوازيان»، يدلّ على طول المسافة، وإلى أنّه لن يصل إلى شيء؟.

ما تقدّم أعلاه مجرد افتراضات، مع ذلك لا بدّ من إضافة افتراض آخر. ما علاقة هذه القصيدة بلوحة الرسّام الهولندي Miendert Hobbema (1638-1709) المعنونة: «الطريق في ميدلهامس» التي وُصِفتْ بأنها: «من أكثر اللوحات شهرة في العالم». في هذه اللوحة طريق تصطفّ على جانبيه أشجار عالية نحيفة الجذوع بلا أغصان ولكنّ رؤوسها متعرّشة بالأوراق الداكنة الخضرة. الطريق يواجه المشاهد بخطّينْ متوازييْن. الخطّان عريضان في البداية ولكنهما يوهمان أنهما يقتربان من بعضهما كلّما ابتعدا وكأنهما سيلتقيان في النهاية، ولكن هيهات. شَبّه النقّاد، انحدار اصطفاف الأشجار بانحدار أعمدة التلغراف. هذه اللوحة معروضة في الـ NATIONAL GALLERY بلندن، وهي موجودة عادة في دليل المتحف.

الاختلاف بين قصيدة البريكان وهذه اللوحة هو الاختلاف بين ثقافتين أو بيئتيْن. جعل البريكان الرصيف صخريّاً لا تدري من أين يبتدئ ولا أين ينتهي وكأنّه شارع مبلّط في صحراء. ما من مخلوقات لحميّة أو نباتية، ما من وبر أو شعر أو ريش، وحتى ما من سماء، لأنّ البريكان عتّمها بدليل وجود المصابيح. رفيف المصابيح ذاته يذكّر برعب مصابيح هيتشكوك المتحركة في المواقف المفزعة. بهذه المثابة قلّص البريكان المشهد حتى يزيد من وحدة ذلك الإنسان السائر، وكأنّ الدنيا ستطبق عليه.

أمّا لوحة «هوبيما» فمعنية بمادّة الحياة والإخصاب والسموّ الروحي. إنها قبل كلّ شيء، معنيّة بالنموّ. في هذه اللوحة تقف أنت كمُشاهد في وسط شارع ترابي طازج إنْ صحّ التعبير، عليه بقايا نداوة. النداوة بحدّ ذاتها إخصاب من نوع ما، بعكس قصيدة البريكان المعنية بالتقلّص. إلى يمين اللوحة رجل، يشذّب أشجاراً، أقصر من قامته، إنّه بلا شكّ يهيّئها لحياة أفضل، وفي الوقت نفسه يجدّدها. بعد ذلك، نرى منعطفا ًإلى اليمين يقف في بدايته فتى وفتاة في حوارهامس عميق، لأنّ رأسيهما متقاربان وخلفهكم بيت. إلى الشمال نرى من بعيد كنيسة، وبها أعطى الرسّام قيمة روحية للمشهد. هذه القيمة الروحية تمثلت بثلاثة عناصر. أوّلاً علو الأشجار الذي دلّل على علوّ السماء، ذلك لأن الأشجار المتوازية على الجانبين قريبة من المُشاهد فلا بدّ له أن يرفع رأسه ألى أعلى حتى يراها. وثانياً ما أن يرفع راسه حتى يرى غيوماً بيضاء متفرقة عالية جدّاً، ومعها نوارس شاهقة وصغيرة فوق سمت الرأس تقريباً. لوحة تتغنى بالإخصاب بأعمق هارمونية، وأثرى تواشجاً. قبل أن ننسى، في الشارع الترابي النديّ يقابلك من بعيد رجل يمشي بتوءدة مع كلبه. الكلب لا ينظر إلى الأمام وإنما هو ملتفت إلى شماله صوب الفتى والفتاة. ولأنهما سيمرّان بك فلا بدّ أن الطريق الترابي سيمتدّ خلفك أي أنّه طريق مفتوح، وكأنّ الحياة لا نهاية لها.

يمكن القول إنّ السينما هي المصدر الثاني لثقافة البريكان. المعروف أن معظم الشعراء العراقيين الشباب في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، تأثّروا، بصورة أو أخرى، بالأفلام السينمائية. كان على رأسهم عبد الوهاب البياتي. ولأن البياتي لم تكن التقنية من همومه، لذا اقتصر تأثره على المشاهد البصرية. بمعنى آخر لم تكن تعنيه صناعة الفيلم : إخراجاً وتمثيلاً، وتصويرا. البريكان على العكس. كان يتابع – بفضل لغته الإنجليزية – المجلاّت الأجنبية، ويقرأ آراء النقّاد في مختلف صناعة الفيلم. يقول عيسى مهدي الصقر : «أتذكّر جلساتنا في السينما. الصالة المعتمة ومحمود يجلس بجواري صامتاً، أو يتكلّم همساً حتّى لا يزعج الآخرين…وكان إذا اثارته إيماءة بارعة لممثل أو ممثلة، أو مشهد ينمّ عن ذكاء في الإخراج تحرّكت يده، لتضغط على يدي معبراً بحركته الصامتة الخفيّة هذه، عن إعجابه بما يرى». وهذا شاهد آخر من أهلها، يوم كان البريكان يسكن بالكويت لمدة ثلاثة أعوام مع أقربائه، وله جناحه الخاص. روى الشاهد لكاتب هذه السطور، قائلاً :»بأننا كنّا نتحلّق حوله صغاراً وكباراً، لا ليروي قصة فيلم، وإنّما ليحلّل كلّ صغيرة وكبيرة في الفيلم، ويعلّق بدقّة على اللقطات المهمّة فيه». كيف انعكس هذا التدقيق التحليلي في صوره الشعرية؟ لننظرْ قليلاً في قصيدة «حارس الفنار» التي تعتبر من أهمّ قصائده، ومن أكثرها غموضاً. لكنْ قبل ذلك لنتعرّفْ على بعض ما قاله بعض النقّاد عنها.

يرى عبد الرحمن طهمازي في كتابه: «محمود البريكان دراسة ومختارات»، أنّ ما قاله البريكان في تضاعيف هذه القصيدة من أنّ: «الرياح/هي بعد سيّدة الفراغ»، «تطلّب أن يكون المشهد مرئيّاً من الذروة :الفنار تجهّزنا بشعور لا يقلّ هيبة عن عزلة الرقيب المعاقب، هو زمهرير الوحشة. ففي الذرى يظهر الشاعر الحديث وحيداً لا يتقبّل المواساة، ولا تعنيه المسامرة، متمكناً من المشهد المتوالد حتّى أقصاه، وبصيراً بما هو حيّ، وبما كان حيّاً، وبما تطبخه الظلمات من أحياء لمستقبل ظالم الشهيّة…»

هذا كلام فيه استطرادات لفظيّة بعيدة عن النصّ المبحوث.

أمّا حاتم الصكر فيعتبر «صورة (حارس الفنار) قناعاً للرائي المنتظر وهو يراقب الأفول القادم. لكنْ مراقب ومستهدف في آن واحد. أراد أنْ يعتصم بعزلته ليرى. تاركاً للرياح (السيادة على الفراغ) بينما يتلهّى هو بإعداد المائدة وتهيئة الكؤوس متسائلاً:

. . متى يجيء / الزائر المجهول؟

ولا يمكن أنْ تُخطئ العين هذا الزائر (الآتي) الذي يجيء (بلا خطى) ويدقّ على الباب ليدخل (في برود). إنّه (الغامض الموعود)الذي يناجيه الشاعر بغنائية حادّة تشف عنها الصفات الكثيرة، الزائدة أحياناً أو المسوقة بهاجس التوكيد الذي يعكس الخوف من عدم الخوف أو التشخيص».

أوّلاً لم يكن حارس الفنار مراقباً وإنما كان ينتظر. ما من لفظة تدلّ على المراقبة، ولكن يبدو أن الجوّ البوليسي الذي كان الناقدان يعيشان تحت وطأته هو الذي أوحى لهما بالمراقبة. ثمّ إنّ القصيدة ليلية تنعدم معها الرؤيا. الظلام هنا كالظلمة القرآنية بمثابة رحم وكأن مجيء الزائر أشبه ما يكون بمخاض عظيم ولكنّه لا يخلو من مخاطر.

يقول الصكر كذلك: «تاركاً للرياح (السيادة على الفراغ) بينما يتلهّى هو بإعداد المائدة وتهيئة الكؤوس». كيف يتلهّى؟. الراوية انتهي من إعداد المائدة وتهيئة المائدة أوّلاً ثمّ راح ينتظر بعد ذلك:

«أعددت مائدتي وهيّأت الكؤوس متى يجيء؟

من ناحية أخرى، فإنّ توقيت: «متى يجيء»، دقيق. أي أن إكمال عدّة الضيافة يدلّل على تلهّف حارس الفنار لوصول الزائر. بهذه الحيلة الفنّية شدّ البريكان قارئه معه بالترقّب.

يقول حاتم الصكر أيضاً : «ومن فناره يراقب الحارس حركة العالم وهذا تلخيص فذّ لموقف الشاعر وهو يطلق كائناته الشعريّة في بحر غامض ويراقب حياتها المحفوفة بالخطر، مكتفياً بعزلته، نادماً على أنّه أسلم مولوداته لهذا المصير المجهول، فراح يعاقب ذاته بتذكيرها بمصيرها». قبل كلّ شيء، ما من «حركة للعالم في القصيدة/ وثانياً ما هي الكائنات الشعرية التي أطلقها حارس الفنار؟. وما دامت غير موجودة فكيف يراقب حياتها المحفوفة بالخطر؟ أكثر من ذلك ليس في القصيدة ندم، وما من عقاب.

حاتم الصكر –على اجتهاده – ضحية بيئته. بيئة عدوانيّة مدعاة للهلع. راكدة. متطيّرة. تأثّر بمصطلحاتها فأفسدت عليه نظراته النقديّة. هذه قبصة مما استعمله من مفردات: يراقب، الهاجس، الخوف، يطلق، حياة محفوفة بالخطر، مكتفياً بعزلته، (إذنْ لماذا كان يراقب حركة العالم)، المصير المجهول، يعاقب ذاته…» تلك مصطلحات تنطبق أكثر ما تنطبق على بيئة سياسية متردية، لا على حارس فنار رمزي، ذي موقف فلسفي.

وجد طرّاد الكبيسي «في (شخوص) قصائد البريكان شخوصاً «مهزومة بالمعنى الاغترابي». ما المعنى الاغترابي؟ ثمّ عدّد أنواع الانهزامات في جملة من القصائد، سياسياً، واجتماعياً، ومدنياً أو مدينيّاً، أو مهزومة في غربتها. وحينما وصل إلى قصيدة حارس الفنار قال: «مهزومة في انتظارها، انتظار الذي يأتي».

لكنْ ليس في قصائد البريكان انهزام من أيّ نوع كان. لو ألقينا نظرة على نهايات قصائد البريكان/ لوجدناها في الغالب مفتوحة، وكأنّ قلقها مستمر وحيرتها متواصلة. ربما الأقرب إلى الصواب القول إنّ راوية القصيدة البريكانية :محبط بمعناها الإنجليزي Frustration وهي حالة اليأس الذي ما يزال فيه أمل، أو أمل يشوبه يأس.

قبل الدخول إلى مقوّمات هذه القصيدة المجوّدة، لا بدّ من الاعتراف، بأنّها تذكّرني، بقصيدة مشهورة عنوانها: «بانتظار البرابرة Waiting for the Barbarians للشاعر الإغريقي C. P. Cavafy. وفيها انتظار غريب من نوعه، يشترك فيه حتى الإمبراطور الذي استيقظ فيه مبكّراً لاستقبال أعدائه. ها هو الإمبراطور يجلس عند بوّابة المدينة الكبيرة، على كرسيّ عرشه، ويلبس تاجه رسميّاً. المستشارون كذلك، يرتدون حللهم الحمراء في انتظار البرابرة. لا يتغيّب من حفل الاستقبال هذا إلاّ الخطباء، لأنّ البرابرة يملّون من البلاغة وإلقاء الخطب. إلاّ أن الناس ينفرطون إلى بيوتهم مهمومين، لأنّ الليل قد حلّ، ولأن الرسل عادوا من الحدود وذكروا أنّ البرابرة غير موجودين. تُختتم القصيدة بهذيْن البيتيْن :

«والآن ما الذي سنكون عليه بدون البرابرة؟ –

كان هؤلاء البرابرة حلاّ من نوعٍ ما»

في قصيدة البريكان حارس الفنار انتظار لشبح يكون حلاّ من نوعٍ ما. ولكنْ مَنْ هذا الشبح؟ هل هو من مادة بشرية؟ أم ماذا؟ يبدو أنّ حارس الفنار رمز للشاعر الذي يهدي الآخرين، ولكنّه الآن هو نفسه على وشك الانطفاء كغروب آلهة فاغنر، وهولدرلين. تبدأ القصيدة على إيقاع بحر الكامل. جليلَ التفاعيل فخماً. إيحاءً بجلال المناسبة وفخامة الضيف:

أعددتُ مائدتي. . وهيّأتُ الكؤوس. . متى يجيء

الزائرُ المجهولُ؟

أوقدتُ القناديل الصغارْ

ببقيّة الزيت المضئِ

فهل يطول الانتظار؟»

قد نسمع موجاً بإيقاع أعددتُ مائدتي،ولاسيّما بتكرار حرف الدال، ولكنْ من وراء ستار أو جدار، لأنّ القناديل لا تصمد أوّلاً أمام الرياح لصغرها، وثانيا لأنّ الزيت على وشك النفاد. بهذه المثابة وضعنا الشاعر في حالة تأزّم وترقّب. أي أن الشاعر أدخل هنا، بحذق، عنصر الزمن الذي ارتبط بالقناديل وزيتها. من هنا تأتي أهميّة قوله: «فهل يطول الانتظار؟»

ما الذي يريد البريكان قوله في هذه القصيدة؟ هل حلّ الخراب التام في المدينة أو في الحضارة عموماً، بحيث لم يعُدْ للشاعر من دور، وها هو ينتظر سفينة الأشباح : «ليغيب في بحرٍ من الظلمات ليس له حدود». في تلك اللحظات الحاسمة تمرّ في ذهن حارس الفنار مشاهد مرعبة لما مرّ في هذا العالم من خراب. لكنْ في المقاطع التالية ينفضح أمر حارس الفنار لأن له صفات خارقة لا يتمتع بها بشر:

«أبصرتُ آدمَ في تعاسته، ورافقتُ الجيوشْ/ في أضخم الغزوات، نُؤتُ بحمل آلاف النعوشْ/ غنّيْتُ آلاف المواسمِ. همتُ في أرض الجمالْ/ ووصلتُ أطراف المحالْ/ ورأيتُ كيف تُدَمّرُ المدنُ المهيبة في الخفاءْ/ شاهدتُ ما يكفي. وكنتُ الشاهدَ الحيَّ الوحيدْ/ في ألف مجزرة بلا ذكرى/ وقفتُ مع المساءْ/ أتأمّل الشمس التي تحمرّ. كان اليوم عيدْ/ ومكبّرات الصوت قالت : كلّ إنسانٍ هنا/ هو مجرمٌ حتى يُقامَ على براءته الدليلْ»

يبدو أن البريكان يتحدّث عن مفهوم الشاعر الذي لا يموت. الشاعر ساعة يكون شاهداً في كلّ العصور. حتى في ًالمدن الخفيّة في البحار». يتحدث عن الأموات، كما يتحدث عن النياشين وأسلحة القراصنة، وسبائك الذهب، وجدائل الشعر والأصابع المحطمّة النحيلة. هذه الرحلة البحرية أشبه برحلة فاغنر البحرية، ولكن بدون التفتيش عن الخاتم. (يبدو أنّ البريكان متأثر ببحار فاغنر وهي بلا شك أغرب بحار) قد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند نهاية القصيدة :

«أنا في انتظار اللحظة العظمى/ سينغلق المدار…/ والساعة السوداء سوف تُشَلُّ تجمد في الجدارْ/ أنا في انتظار/ والساعة السوداء تنبض – نبض إيقاعٍ بعيدْ/ رقّاصها متأرجحٌ قلِقٌ يميل إلى اليمينْ/ إلى اليسارْ/ إلى اليمينْ/ إلى اليسارْ/ إلى اليسار»

كان راوية القصيدة في البداية، قد أعدّ المائدة، وهيّأ الكؤوس، فلا بدّ أنّ حاسّة سمعه كانت في أقصى تركيز بفضل الظلام. أمّا في المقطع أعلاه فتخفت مع: «يشلّ» و«يجمد»، ثمّ بتشبيه نبض الساعة بنبض إيقاعٍ بعيد. بهذه الوسيلة الفنيّة تصعد حاسّة البصر، وهي قلِقة ومستوفزة. إنّها الآن متسمرّة على رقّاص الساعة. الزمن بكلمات أخرى هو سيّد الفراغ في نهاية المطاف، ومن قبل كانت الرياح سيّدة الفراغ. لكنْ لماذا كرّر : «إلى اليسار» مرّتيْن؟ هل تعبت عيناه من ملاحقة رقّاص الزمن، فترك نقطة اليمين وركّز في نقطة واحدة. (هذا إذا لم يكنْ في الصورة دلالة سياسية).

قبل الانتقال إلى أخطر مرحلة شعريّة في حياة البريكان، قد يكون من المفيد، رسم صورة شخصيّة له من خلال ما كتبه عنه بعض الذين عرفوه شخصيّاً.

ذكر رياض إبراهيم :»منذ البداية كان البريكان متألّقاً ضاجّاً بالشعر والحياة، حتى وهو في ملكوت الصمت والاعتكاف… جمعتني وإيّاه جلسات طويلة وكثيرة. كنت أرقبه خلالها فأجده قلِقاً لا يعرف الاستقرار، مرهفاً حسّاساً تؤرقه كلمة في نهاية شطرٍ ما من إحدى قصائده، منشغلاً دائماً بهندسة الفراغ الأبيض للقصيدة لِتُشكّلَ بالتالي نقطة واحدة في كينونة الشاعر المتوحّد…» (الملف، ص91).

يذكر رشيد ياسين : «كان البريكان يوم التقيته أوّل مرّة، فتى نحيفاً، أدنى إلى الطول منه إلى القِصَر، في نحو الثامنة عشرة، أو التاسعة عشرة… ولكنّه كان بجبهته العالية ونظّارته الطبية وبأدبه الجمّ ونبرته الدافئة، يبدو أكبر من سنّه بسنوات…كان محمود ودوداً، متواضعاً، بعيداً كل البعد عن التصنّع، وإن يكنْ من الواضح أنّه كان ذا ثقةٍ عالية بنفسه وقدراته الخلاّقة». يعقد رشيد ياسين بعد ذلك مقارنة طريفة بين شخصيّتي السيّاب والبريكان : «كان السيّاب – بلغة علماء النفس – شخصية انبساطيّة، فيها شيء من عفويّة أهل الريف وانفتاحهم، وشيء من خبث الطفولة ومرحها الصاخب، أمّا البريكان فقد كان – وأظنّه ما زال – شخصاً خجولاً، هادئاً، ميالاً إلى الانطواء، لا يتخلّى عن تحفظه حتى مع أقرب أصدقائه. ولم يكنْ للسياب – رحمه الله – من أسرار شخصيّة، فقد كانت شؤونه الشخصية، حتى تلك التي تتعلّق بحياته العاطفية والجنسية، مادة حديثه المفضلة مع جلسائه على مائدة شرابه الليلية المعتادة في حانات أبي نواس أو شارع الرشيد آنذاك. أمّا البريكان فقد كان دوماً كجبل الجليد العائم لا ترى منه العين سوى سطحه الظاهر، بينما تظلّ تسعة أعشاره محتجبة تحت الماء».

يضيف رشيد ياسين شيئاً مهماً عن شخصيّة البريكان: «لا يشكو ولا يتذمر أمام أحد من أصدقائه، ولا يتخلّى عمّا درج عليه في علاقاته مع الناس من أدب، وسماحة خلق…من دواعي الإنصاف أن أضيف إلى أنّ محموداً لا يدانيه في رفعة خلقه أحد مما عرفتُ، فطوال هذه السنين التي امتدّت من ربيع العمر حتى خريفه المكفهر الموحش، لا أذكر أنّه تفوّه أمامي بكلمة تخدش الحياء، ولا أذكر أنّه تجنّى في حكمه على أحد، أو ذكر أحداً بسوء».

أمّا مهدي عيسى الصقر فيقول : «محمود البريكان قليل الكلام. هو النقيض لبدر شاكر السيّاب الذي يتدفّق في الحديث، وأنه يشرب ويلهو ويروي النكات اللاذعة عن شخصه وعن الآخرين، والذي يترك نفسه عرضة للأهواء – أهوائه وأهواء الغير – تطوّح به كيف تشاء، وتؤرجحه نزوات وغرائز تلتهب وتنطفئ في تتابع يبعث على الحيرة والذهول… كان بدر يحبّ نصب الفخاخ والمقالب لأصدقائه المقرّبين وكان محمود يتفادى هذه المقالب بذكاء. أذكر مرة كنا نزور فيها بغداد (كنت وقتها بالبصرة) وجلسنا في أحد النوادي، فاستغلّ بدر انشغال محمود والضوء الخافت في المكان وعمد إلى سكب مقدار من (العرق) من كأسه في كأس (العصير) امام محمود، على أمل أن يراه ثملاً في نهاية الجلسة، إلاّ أنّ البريكان اكتشف اللعبة، ولم يتحققْ لبدر ما أراد» (الملف – ص 107)

لننظر الآن في الأساليب الشعرية التي يستخدمها البريكان، وربما تمثّل المراحل الفنّية التي مرّ بها. لا يمكن تحديد المراحل زمنيّاً لأنها متداخلة. المرحلة الأولى بدا فيها أسلوب البريكان سردياً، وتنحو قصائده منحى الحكاية، مثل قصائده المعروفة : «أسطورة السائر في نومه»، و«أغنية حبّ من معقل المنسيين» و«عندما يصبح عالمنا حكاية» و«هواجس عيسى بن أزرق في الطريق إلى الأشغال الشاقّة».

من خصائص الشعر الحكائي، أنّ تأثيره يتضخّم ويتسع من توالي الصور ومراكماتها. أيْ قلّما يعتمد على مفاجأة في صورة أو إيقاع، أو تركيب مبتكر. الزمن فيها ينتقل من لحظة إلى أخرى بصورة عاديّة طبيعية. الأفعال في قصائد كهذه، تأخذ صيغة الفعل الماضي المقطوع الصلة بالحاضر والمستقبل. زمن راكد في مكانه، لا يأتي إليك، والطريقة الوحيدة للالتقاء به هو الذهاب إليه. زمن له صفات الطلل. تمثّل هذه المرحلة نزعة البريكان إلى كشف الحياة الاجتماعية، وبالضرورة الظروف السياسية. اتخذ أسلوب البريكان في المرحلة الثانية، صيغ المباشرة، بحيث أصبح حتى الفعل الماضي لا يشير إلى ماضٍ منقطع، بل إلى حدث لا يزال قائماً في مراحل التكوين، كما في «قصائد تجريدية»، ولا سيّما في قصيدته الثالثة «عن الحرّية» :

«قدّمتمولي منزلاً مزخرفاً مريح/ لقاء أغنيّهْ/ تطابق الشروط/ أُوثر أن أبقى/ على جوادي وأهيم من من مهبّ ريحْ/ إلى مهبّ ريحْ»

هنا الفعل الماضي: «قدمتمولي»، متواصل مع الحاضر بدليل : «أوثر أن أبقى». بكلمات أخرى فإن ما عرضتموه لي ما يزال قائماً، وأنّ رفضي ما يزال قائما. ً

في هذه المرحلة كما يبدو تميّز أسلوب البريكان باستخدام الأسماء على حساب الأفعال، وهذا شيء طبيعي في كلّ شعر ذهني أو منطقي، أو حينما يصل الشاعر إلى قناعات جاهزة كالبديهيّات. قال المتنبي :

جيرانها وهم شرّ الجوار لها/ وصحبها وهم شرّ الأصاحيب/ فؤاد كلّ محبّ في بيوتهم/ ومالُ كلّ أخيذ المال محروب/ ما أوجه الحضر المستحسنات به/ كأوجه البدويّات الرعابيب/ حسن الحضارة مجلوب بتطرية

وفي البداوة حسن غير مجلوب/ أين المعيز من الآرام ناظرة/ وغير ناظرة في الحسن والطيب»

المقطع أعلاه كما لا يخفي خال من أيّ فعل. أمّا البريكان فيقول في قصيدة : «في السقوط الجماعي»:

«دموع الحبّ جاهزة ومختومهْ/ بأنواع القواريرِ/ عيون الله في كرّاسة التشريح مرسومهْ»

خلت الأبيات أعلاه من الفعل. إذ ما من تفاعل بين الحاكم والمحكوم، فالسلطة قررت وما على المواطن إلاّ الطاعة والتنفيذ. لنتابع القصيدة قليلاً :

«دم الأحبار ممزوجاً بأصنافٍ من الخمر (ولا يكشف عن سرّ المقاديرِ)/ خلاصات من الأحلامِ –/ في صورة أقراصٍ شرابٍ، حقن في الدم تحت الجلدِ/ أصوات الصراصيرِ/ مسجّلة لمَنْ يرغبُ/ مجاناً/ فخذْ ما شيءت من سوق الأساطير»

في المقطع أعلاه ثلاثة أفعال فقط: «ولا يُكشَفُ عن سرّ المقادير». عدم الكشف هنا يثبّت كلا الزمن والحركة في الفعل فيجعله أقرب إلى فحوى الأسماء. الوصفة جاهزة ومختومة. لذا فهو فعل خارج عن أيّة عملية في تحضير تلك الوصفة.

الفعل الثاني : «لمن يرغب مجّاناً»، لا علاقة له بالوصفة كذلك.

الفعل الثالث : «فخذْ»، وهو فعل أمر يتشابه والاسم في البناء، أوّلاً، وما من دور له أيضاً.

في المقطع التالي من القصيدة :

«تماثيل من الشمع المظلاّت/ نباتات/ من الإسفنج في المتنزّه العام/ قوانين مثبتة بأطراف المسامير/ على الجماجم الصمّ/ تواريخ/ معاد صنعها من أحدث الآلات/ أخبار تقارير»

يخلو المقطع أعلاه من الأفعال بأيّة صيغة. مجرّد أسماء ذات جرس مخيف. إنّ هذا التماثل القاتل، يكون على أكثره وضوحاً، في البحر الشعري الذي اختاره البريكان بالصيغة الصعبة من بحر الهزج، وقد تراوح بين : مفاعيلن مفاعيلن، ومفاعلتن مفاعيلن. أمّا القوافي فقد تراوحت في ثلاث نبرات حازمة، تسكينها سرّ إرعابها : «مختومهْ، مرسومهْ»، و«قوارير، مقادير، صراصير»، و«مظلاّت، نباتات، آلات». تنوّعها قاتل كتنوّع التعذيب. على أيّة حال، لا تظهر الأفعال في هذه القصيدة، إلاّ في الأبيات الأربعة الأخيرة:

«عن الخبز الذي لم يُخترعْ بعد/ وإذْ يرتجف الإنسان في لحظة تفكيرْ/ يكون الأمر قد تمّ/ وهل للموت تبريرْ».

لا يمتلك هذا الإنسان الذي يعاد تصنيعه من جديد، حسب قالب مُعَدّ للجميع، إلاّ الأفعال الانعكاسية كالحيوان. يرتجف فقط. وحتى أثناء هذا الارتجاف القصير، يكون: «الأمر قد تمّ»، أي لا أهمية للارتجاف. بدأ البريكان قصيدته بالجانب العاطفي أو الغريزي من الإنسان، وهو الحبّ الذي يكون أكثر صدقاّ وتأثيراً إذا ترافق مع الدموع. ولكنّ الدموع هذه المرّة: «جاهزة ومختومة بأنواع القوارير». عاد الشاعر ثانية إلى الغريزة، في نهاية القصيدة أي بالفعل: يرتجف، ولكنّ الأمر قد تمّ. مرّت بنا لحدّ الآن مرحلة البريكان الاجتماعية، وبعد ذلك حلّ تفاؤله بثورة 1958 ثمّ خيبته بها، ولكن لكونه شاعراً تربوياً، بالدرجة الأولى، راح يمجّد الحرّية الفردية. ما من شاعر غيره في الشعر العربي كتب عن الحرية الفردية وبنفس العمق.

«جئتمْ بوجهٍ آخرٍ جديدْ/ لي متقنٌ حسب المقاييس المثاليهْ/ شكراً لكم. لا أشتهي عيناً زجاجيهْ/ فماً من المطّاط/ لا أبتغي إزالة الفرق. ولا أريد/ سعادة التماثل الكاملْ/ شكراً لكم. دعوه يبقى ذلك الفاصلْ/ أليس عبداً في الصميم سيّد العبيد».

في الوقت نفسه أمعن البريكان في اختبار جوهر الإنسان، فلعلّ العلّة كامنة فيه. فامتحن أوّلاً أنساق الحضارات وكيف بنيت، وكيف آلتْ إلى السقوط، فأصابه التشاؤم، وسرت إليه عدوى اللاّجدوى. ربّما هذا ما عناه مهدي عيسى الصقر: «وأظنّه مع مرور السنين انتهي إلى قناعة ترى بأنّه يكفي الإنسان أن يقيم له بيتاً متواضعاً آمناً يربّي فيه أطفاله، على أحسن وجهٍ ممكن بلا أحلام في المستقبل، ولا أمنيات بعيدة، ما دام كلّ شيء، في نهاية المطاف، عبثاً وقبض ريح» (الملف-ص 107)

ربما تواطن البريكان إلى هذه القناعة كإنسان، ولكن كشاعر لم يخمدْ له توق، فراح يصوغ عالماً جديداً ولكنْ بعقمٍ نيتشوي هذه المرّة. تمثّل قصيدة : «حارس الفنار»، هذه المرحلة خير تمثيل، وهي بلا شكّ من فضليات الشعر العربي الحديث. نرى أسلوب البريكان في هذه المرحلة، وقد أصبح ذا جرس عالٍ وقور، وفيه ثقة خطيب مصلح، كما أصبحت صوره الشعريّة أكثر كثافة وغموضاً. مع ذلك لم يأت ذلك الزائر الذي انتظره حارس الفنار، فشاخ الزمن في رقّاص الساعة السوداء فوقه، ولم يعدْ لدورانها معنى. الكلّ في انتظار غودو. الكلّ في انتظار البرابرة. من هذا القنوط المرّح، من هذا الإحباط المضني، كان البريكان يعدّ نفسه، لأخطر مرحلةٍ في حياته الشعريّة: مرحلة الاستبطان والتقمّص. ديوان «عوالم متداخلة» (قصائد1970 –1992)، يمثّل هذه المرحلة خير تمثيل.

يضمّ هذا الديوان حوالي ثماني عشرة قصيدة، نشرتها مجلة أقلام ضمن ملفّها مع مقدمة تقريبية لحاتم الصكر. في هذا الديوان استقطار لكلّ المراحل السابقة التي مرّ بها البريكان. فيه قناعات راكزة، كتلك القناعات التي يتوصل إليها الحكماء بعد طول تجارب. الجمل مفعمة بالحكمة إلاّ أنّها خالية من الوعظ. في هذا الديوان يتوسّع عالم البريكان، ليشمل المخلوقات الدنيا وحتى الجمادات. فيه أيضاً اكتشافات بصرية وسمعيّة لم يعرفْها البريكان من قبلُ. أنهار غامضة تحت الأرض، «لا صوت لها ولا شكلَ لها» و«لا أثرلها في أيّة خريطة، و«لا في أيّ دليل سياحي» كما يقول. من قبل، لم يكن البريكان يرى في الصخرة إلاّ وسادة عند التعب، ولكنّه في ديوان «عوالم متداخلة يعرّفنا على ستة أنواع من الصخور في قصيدته الغريبة: «دراسات في عالم الصخور». في هذه الصخور نقرأ فيزيائيّتها وأسرارها. نقرأ فيها حزنها وشعرها، ودفء أمومتها. يقول باسم المرعبي (في مقدمته لما اختاره من شعر البريكان): «إن قصائده مثل «دراسات في علم الصخور» – بشكل خاص – تذكّر بطبيعة البحث العلمي من حيث التقصّي والاستغراق، ربما بسبب مباشر من طبيعة الموضوع، كذلك بسبب من الحِرَفية العالية والإحكام حتى لَتأخذ القصيدة صفة «العلمية» لا أكثر».

أمّا في قصيدة «نوافذ»، فلا يركّز البريكان نظرنا على نافذة واحدة، أو على نوافذ متشابهة. ثماني نوافذ مختلفة. نافذة فتاة يلوح ظلّها مرّة أو مرّتيْن خلف الستارة، ونافذة كسيح يحاور الفراغ، ونافذة عجوز تمتدّ يدها المعروقة، لتعرف الوقت، وهل توارت الشمس. مشهد الطفل حيث يُسحب إلى الداخل…إلخ يختتم البريكان هذه النوافذ بـ «نافذة ا