يُشكّل المقهى جزءا مهمّا (وأصيلا) من ذاكرة المدن الحديثة، ودليلا على ثقافة الشعوب، وشاهدا على عاداتهم اليوميّة ومستودعا أمينا لتاريخهم وتراثهم، فالمقاهي كما يقول الروائي هنري جيمس، المولع بمقاهي باريس، “ليست أماكن فقط، بل عبارة عن مزيج من روائح متنوِّعة”. ومن ثمّ فليست المقاهي -في حياة الشعوب – مجرد أماكن لتزجية أوقات الفراغ، أو حتى أماكن للقاء الغرباء – بتعبير حجازي – في المدن الإسمنتيّة التي لا قلب لها، وإنما هي أشبه بوثيقة حيّة أو شاهد على تطوّر المجتمعات البشرية؛ ثقافيّا واقتصاديّا وحضاريّا (اجتماعيّا) وسياسيّا.

منذ تأسيسها لعبت المقاهي أدوارا أساسيّة في تاريخ الأفكار ونشأتها، وأيضا تطوّرها، وارتبطت بظهور الحركات الأدبيّة والفنيّة والفلسفيّة في كثير من أنحاء العالم، وباعتبارها الحاضنة الأساسيّة لميلاد وبعث الحركات السياسيّة المناهِضة للاستعمار والدكتاتوريات.

كما يمكن اعتبار المقاهي بمثابة المؤشر (إيجابا أو سلبا) الذي يعكس علاقة التوتر بين الشعب والسلطات الدينيّة تارة بما أثارته من ثقافة التحريم خاصّة بتحريم شرب القهوة والجلوس بالمقاهي، واعتبارها من أماكن اللهو والمحرمات، وتارة ثانية بما تعكسه من علاقة الدياليكتيك بين الشعب والسلطة السياسية (الحاكمة)، فما إن ترضى عنهم، حتى تَسمح لهم بالجلوس فيها ومزاولة أنشطتهم المختلفة، أما إذا كشّرت عن أنيابها، فتعاقبهم بإغلاقها ومعاقبة الجالسين فيها بالحبس، باعتبارهم متمردين ومثيري قلاقل وفتن، وهي ثقافة متأصلة وممتدة لم تقتصر على مسألة المقهى فحسب.

ومن جانب ثالث كانت المقاهي نَواة للصالونات الأدبيّة في أوروبا التي صنعتها طبقة النبلاء والبرجوازيين، كنوع من الاحتماء بعيدا عن الغوغاء والدهماء، فكانت تقليدا برجوازيّا للمقاهي العادية. وإن أضفت عليها بُعدا نخبويّا إلى حدّ ما. وأهمية المقاهي -بصفة عامة – استشرفها القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرات حيث قال «ليس من الشرق الأسطوري أو المتحضّر، مَن لا يضيع وقته في مقهى أو يضحِّي بقليل من عمره في إعداد المشروب الساحر».

بيت القهوة

ارتبطت نشأة المقاهي بظهور مشروب القَهْوة، الذي ثمّة خلاف على قصة اكتشافه في موطنه الأول اليمن، فحلّ اسم المشروب على اسم مكان الشرب في التداول الشعبي، فصار يُعرف بالمقهى، وإن كان لا يقبل بعض اللغويين كلمة «القهوة» للدلالة على المكان، ويعدُّها من الكلام العامي، ولكنها في الحقيقة كلمة فصيحة ترد في المعاجم بمعانٍ عدة: مثل “الخمر أو اللبن المحض أو الرائحة، أو الخِصب”، علاوة على “شراب البُّن المغلّى”، ومن ثمّ فلا غضاضة في إطلاقها (مجازا) على اسم المكان الذي يُقدِّم مشروبها.

ثمة خلاف على بداية الظهور الفعلي للمقاهي تاريخيّا، وإن كان ثمة اتفاق على مكان الظهور في مدينة إسطنبول. تشير أغلب المصادر إلى أن المقاهي دخلت حيز الاعتراف عام 1511 في إسطنبول، أي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، وإن كان هناك من يشير إلى تاريخ أسبق، كمارينا كوشنر، في دراسة لها عن مادة الكافيين، إذْ تُرجعها إلى عام 1475، بافتتاح أوّل مقهى في التاريخ، بمدينة القسطنطينية، باسم “كيف هان” (Kiv Han)، كانت البداية عبارة عن مكان بسيط لشرب القهوة، المشروب الجديد.

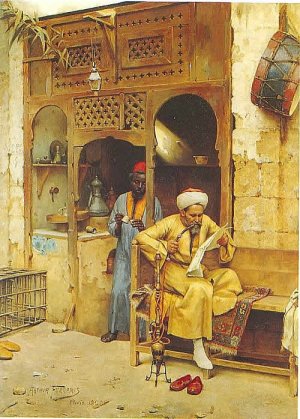

وقد بدأت فكرة المقاهي من خلال حلقات تلاوة القرآن، وعُرفت هذه الجلسات باسم “مكتب المعرفة” (بيوت القهوة من بعدُ) وكان يجلس فيها أصحاب الحكمة والعقول الرّاجِحة. وهناك مَن يقول كعبدالقادر بن محمد الجزيري في “عمدة الصفوة في حل القهوة، وغاية الأمنية في القهوة البنية”، إن مجالس الصوفيين في اليمن كانت أوّل مكان تداول فيه العابدون القهوة في القرن التاسع عشر الميلادي. ومع انتشار المقاهي في مدينة إسطنبول وانتقالها إلى مدينة القاهرة، عُرفت باسم “مدرسة الحكمة”؛ حيث أصبحت مدارس للنقاش والتعليم ورواية القصص والاستماع للموسيقى، ومشاهدة الرقص ولعب الشطرنج، وفي بعض الأحيان باعثا للثورة والعصيان، وهو ما أكّده أنطوان جالان – ترجمان البعثة الفرنسية في البلاط العثماني – بذكره لما أحدثته القهوة من توترات اجتماعيّة ودينيّة في المجتمع العثمانيّ.

يذكر المؤرخ العثماني إبراهيم باشوي (1574ـ 1650) أن عادة شرب القهوة والأماكن التي تقدمها قد دخلت إلى القسطنطينيّة العثمانيّة بفضل تاجرين سوريين، هما حكيم وشمس، وذلك في غضون عام 1555، وهو ما يؤكده الرحالة الإيطالي جيوليو فيراري في مؤلفه "التقاليد القديمة والحديثة" (1832)، بقوله إن هذين التاجرين فتحا منزلينْ لشرب القهوة في حي طوب كابي، وهذا ما أثار إعجابا لا مثيل له، وقد جذب المكان إليه الحشود العديدة من البكوات (حاملين للقب بك) والأسياد والضباط من كل مقام والقضاة، وأشخاصا آخرين من كل طبقة ومهنة، فأضحت هذه المقاهي مكانا يجتمع فيه سُكان المدن ليقضوا فيه الساعات بأكملها، وإن قُوبِل هذا بصبّ اللعنات – عليهم – من قبل رجال الدين الذين اعتبروا المشروب ضارا، فتمّ تحريمه.

من الشرق انتقلت فكرة المقاهي إلى أوروبا، ويعزو الفضل إلى كارا مصطفى في إنشاء أول مقهى مماثل لما في الشرق، وذلك عندما سافر إلى فيينا عام 1683، ومنها انتقلت فكرة المقاهي – كما يقول لوميير – إلى بيوت المحظيات، وخاصة مدام دوسيفيني (Madame de Sévigné). وفي باريس أنشأ الأرمني باسكال أوّل مقهى، بينما أنشأ الإيطالي فرانشيسكو بروكوبيو أول مقهى في مدينة باليرمو في أواخر القرن السابع عشر. وكان بيروكوبيو صديقا للشعراء والأدباء الإيطاليين والفرنسيين، وقد دَرَجَ الشعراء يلقُون قصائدهم، وسط مرتادي المقاهي، أما الناقد فكان يُبدي رأيه فيها مباشرة.

ومع بداية القرن الثامن عشر انتشرت ظاهرة المقاهي الأدبيّة وخاصّة في باريس، وفضّلها الموسوعيون بدلا من الأكاديمية الفرنسيّة. وانتشار الظاهرة خاصّة في فيينا دفعتْ أحد المهندسين المعماريين إلى إنشاء أوّل مقهى مخصص للأدباء وتصميمه تصميما خاصا وقد انتهى منه عام 1765 في باريس. وعنه كتب الشاعر كارلو فروجوني قصيدته “ممر القلعة”، قال فيها “منذ أن أصبح قصرك منتزها جميلا/ فإنني أحرّر المهندس من كل أخطائه/ بعبقريته التي صنع منها قصرنا”. ومع مطلع القرن التاسع عشر صارت المقاهي شيئا أساسيّا في حياة الكاتب؛ فهو يذهب ليجلس فيها أو ليُلْقِي قصائده إذا كان شاعرا، أو يعرض لوحاته إذا كان رساما، أو يستمع إلى رأي في قصته إذا كان قاصا.

ملتقى المبدعين

شهدت المقاهي جلوس النخبة المثقفة فيها، ومن أشهر روّادها، مونتسكيو وديدرو وآخرون. كما كانت شاهدة على ميلاد الكثير من الأعمال الإبداعية والفلسفية والفكرية لكبار الكتاب من أنحاء العالم. فهناك من المقاهي ما تُعدُّ علامة ثقافية، وشاهدة على حقب ثرية فكريّا وإبداعيّا. فقد اعتاد الكثير من الكتاب مثل جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار الجلوسه في مقاهي باريس، وتحديدا مقهى فلور، الذي أنجز به سارتر الكثير من الأعمال (مثل “الوجودية”) وبوفوار كانت تكتب في مقهى “سيليكت“ وكتبت فيه كتابها “الجنس الآخر”، وكانت تقول “كنت أشعر بأنني أصبحت جزءا من العائلة، وهذا ما كان يحمي المرء من الانهيار العصبي”. فكانا يُمارسان فيه حياتهما الاجتماعيّة من لقاءات وغيرها، وغدا شاهدا على ميلاد صداقات إبداعية على نحو ما حدث بين جان بول سارتر وألبير كامي، حيث تكرر لقاؤهما فيه بعد أن التقيا من قبلُ أثناء عرض سارتر لمسرحية الذباب.

وقد أخذ بعض الكُتّاب ألقابهم لصلتهم بالمقهى، ففولتير كان يُلقّب بإله المقهى، وكان له مكتب خاص به في مقهى لو بروكوب، ووحيد الطويلة بويع رئيسا لجمهورية المقاهي العربية؛ حيث اقترنت أعماله أثناء كتابتها بالمقاهي.

وفي عام 1882 أقام كارل ماركس في نهاية حياته بالجزائر، حيث نصَحه الأطباء بقضاء فترة نقاهة فيها، بعد تعرّضه لأمراضٍ أنهكت صحته، وأثناء إقامته لمح مقهى موري/ مغربي، وفيه شرب القهوة الشاذليّة، وفي رسالته لابنته (لورا) أبدى إعجابه بالمقهى، كما وصف ملابس زبائن المقهى الجزائريين، أو المور (Les Maures) كما يسميهم.

ومن الطرائف التي تُروى عن روّاد المقاهي من الكُتّاب والمفكرين، أن جان جاك روسو كان يرتاد مقهى “دي لورانت” وكان معروفا عنه أنه ناري وحاد المزاج وهجّاء بالسليقة، فحدث أنه ذات مرة ثار على زبائن المقهى الأرستقراطيين، ونَظَمَ فيهم قصيدة هجا فيها جميع مَن يشربون القهوة، وكانت سببا لنفيه من باريس.

ويروى أيضا أنه في إحدى جلسات نجيب محفوظ التي كان مقرها المقهى، كلفت السلطة أحد رجالاتها بمراقبة وتسجيل ما يدور في الندوة، ونظرا لصعوبة تلقيه ما يرد بالجلسة، كان يطلب من نجيب محفوظ نفسه أن يكتب له تقريرا حول ما دار فيها ليرفعه إلى رؤسائه.

ويذكر التاريخ أن مقهى “بيك دو جاز” في شارع مونبارناس بباريس، كان شاهدا على ميلاد أهم مذهب فلسفي في العصر الحديث، وهو مذهب الوجودية عندما التقى ثلاثة من الشبان هم: جان بول سارتر (عمره 27 عاما وقتها) وسيمون دي بوفوار (25 عاما) والشخص الثالث هو ريمون آرون صديق سارتر القديم وزميله في مدرسة (الإيكول نورمال سوبريور) وهم يشربون مشروب المشمش الذي كان المقهى مشهورا بتقديمه.

ومن المقاهي العلامات، مقهى ريش في القاهرة الذي شهد جلسات نجيب محفوظ وأصدقائه. وكانت المقاهي شاهدة على علاقات غرام، كسارتر وسيمون دي بفوار، وأمل دنقل وعبلة الرويني، وبيكاسو وبدورا مارا (التي كانت مصورة فصارت عشيقته وتزوجها في ما بعد).

وبالمثل هناك مقهى "تورتوني" بقلب العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، ومن رواده الكاتب بورخيس، فكان كثير التردد عليه بعد فقدانه للبصر، وارتاده – كذلك – أسطورة كرة القدم “ماردونا”، والعالم ألبرت أينشتاين زاره، والمطرب كارلوس غارديل. وفي القاهرة كان “مقهى عبدالله” مقرا لبعض مثقفي مصر من أمثال، عبدالقادر القط، رجاء النقاش، أنور المعداوي ومحمود السعدني.

لعبت المقاهي دورا حيويا في ازدهار الأدب، وقد ذكر الجبرتي تأثيرها في ما تقدمه من فنون فقال “كانت تُقدِّم ألوانا من الفنون، وكانت عادتها تُغلق في نهار رمضان وتفتح بعد الإفطار إلا أن عساكر العثمانية المفطرين في نهار رمضان لم يعجبهم إغلاق المقاهي فكانوا يكسِّرون أبوابها لشرب القهوة وتدخين الدخان وكانت تحدث مشاحنات واضطرابات في الأمن”.

ارتبطت المقاهي – منذ نشأتها – بفنون إبداعية مختلفة، ما لفت انتباه كلوت بيه أحد علماء الحملة الفرنسية، فذكر من هذه الفنون؛ فن القافية (أو اشمعنى) وهو الفن الذي تطوّر وأصبح – بعد ذلك – فنّا مسرحيّا وإذاعيّا، أبطال هذا الفن ليس من المشهورين وإنما من الهواة، وفن خيال الظل، الذي كان يعرض رواياته في بعض مقاهي القاهرة، وهو الفن الذي كان أساس فن السينما على نحو ما ذكر بعض الدارسين من الأجانب، ومنها أيضا: الأغنيات الملحنّة والعوالم والغوازي، والإنشاد الشعري الذي يؤدّيه رُواة الملاحم الشعبية من شعراء الربابة، وكذلك الإنشاد الديني، وأهمها إنشاد المدائح النبوية في المولد النبوي الشريف.

وهناك مَن يربط بين انتشار الصحف السياسية والمقاهي كما ذكر – الكاتب الفرنسي قسطنيطن – في كتابه “مذكرات محب للحياة” فيقول صراحة “لا بد أن نعترف دائما بأن ولادة الصحف السياسيّة يعود ظهورها هي بذاتها إلى عصر انتشار المقاهي العامة في فرنسا”.

المقاهي والأدب

خلّد الروائيون المقاهي في أعمالهم الإبداعيّة سواء باتخاذ أسمائها كعناوين لأعمالهم على نحو ما فعل الروائي المصري نجيب محفوظ الذي يعترف بدور المقاهي في حياته الإبداعية بقوله “لعبت المقاهي دورا كبيرا في حياتي وكانت بالنسبة إليّ مخزنا بشريا ضخما للأفكار والشخصيات”.

وقد كتب نجيب محفوظ بعض السيناريوهات في المقهى منها فيلم من إخراج صلاح أبوسيف في مقهى “التريانون” بالإسكندرية، وسيناريو فيلم “ريا وسكينة” في جيلمو نوبولو، أما الأعمال الأدبيّة، فلم يكتبها إلا على مكتبه. وإن كان استلهم بعض الأفكار والأحداث من المقاهي وأكثرها مقهى الفيشاوي. فحملت رواياته “قشتمر، والكرنك، والحرافيش” أسماء مقاهي شهيرة في القاهرة.

وسار على نفس الدرب الكثير من الكُتَّاب العرب، إذ تترد أسماء المقاهي في صدارة الأعمال، على نحو “مقهى البازلاء” لعثمان مشاورة، و"مقهى نهاية الطريق" لخميس قطشان، و"مقهى سيليني" لأسماء الشيخ، وهناك من عَمد إلى استخدام كلمة مقهى في العنوان مجازا، مثل "المقهى الزجاجي" لمحمد البساطي، و"مقهى البسطاء" لمريم الموسوي، و"نجمة المقهى" لعواطف الزين. ومن الأدب العالمي هناك “مقهى الشباب الضائع” لباتريك موديانو، و”المقهى المجري” لدانتي مارياناتشي، و”أنشودة المقهى الحزين” لكارسن ماكالرز، و"مقهى هيانا" ليانا بينيوفا. كما ألّف فولتير مسرحية بعنوان “المقهى أو الأسكتلندية” تجري أحداثها داخل مقهى “لو بروكوب” في باريس. وقد جعل الكاتب الفرنسي “بيير لوتي” أحداث روايته “الزيارة” تدور في مقهى شرقي يرتاده الشيوخ والشباب.

كما نالت مقاهٍ كثيرة شهرتها من خلال علاقة الروائيين بها، مثل مقهى إِيرُونْيَا في مدينة بَامبْلُونَا بإسبانيا، حيث اكتسب هذا المقهى شهرة عالمية بفضل الروائي الأميركي إرنست هيمنغواي الذي كان من أشهر روّاده، وخاصة في موسم تنظيم حفلات مصارعة الثيران. ولقد أطلِق اسمُه على ركنٍ من أركان المقهى، وأقيم له فيه مجسّم نصفي؛ لأنه خلّد المقهى في روايته المشهورة «الشمس تشرق أيضا»، ومقهى الفيشاوي لجلوس نجيب محفوظ فيه، فصار مزارا سياحيّا.

ونالت المقاهي – أيضا – اهتمام الشعراء، فغدت عناوين لدواوينهم على نحو ما فعل نجيب سرور، في ديوانه “بروتكولات حكماء ريش”، أو موضوعات لقصائدهم، فخلدها الشعراء، كأحمد فؤاد نجم الذي يقول واصفا حال المثقفين الجالسين فيها «يعيش المثقف على مقهى ريش/ محفلط مظفلط كتير الكلام/ عديم الممارسة عدو الزحام/ بكام كلمة فاضية وكام اصطلاح يفبرك حلول المشاكل قوام».

في حين نزار قباني يصف – لنا – حاله وهو جالس في المقهى منتظرا السيدة الحلوة هكذا “أجلس في المقهى… منتظرا/ أن تأتي سيدتي الحلوة/ أبتاع الصحف اليومية/ أفعل أشياء طفولية”، هكذا يظل حاله “منتظرا في المقهى/ عشرة أعوام قمرية/ منتظرا سيدتي الحلوة/ تقرأني الصحف اليومية”، أما محمود درويش في قصيدة “مقهى وأنت مع الجريدة” فيخاطب الجالس في المقهى مع الجريدة قائلا “لا لست وحدك” بل نراه يغبطه على ما يتمتع به من مزايا لا يشعر بها فيعددها له هكذا “كم أنت حر أيها المنسي في المقهى/ فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك/ لا أحد يُحملق في ثيابك أو يدقّق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها / كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي/ في هذا الزحام بلا رقيب منك/ أو من قارئ/ فاصنع بنفسك ما تشاء/ اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت/ فأنت منسي وحر في خيالك/ ليس لاسمك أو لوجهك ها هنا عمل ضرورى/ تكون كما تكون فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك”. وهناك شوقي بزيع يتساءل في حيرة “أيها المقهى كلانا لم يعد يعرف: هل تحمله الصخرة أم يحملها؟ وأنا مثلك مرفوع على أجنحة الحبر التي شاخت/ ولا أدري متى أسقط”.

ويحضر المقهى في شعر أمل دنقل، وهو يجلس خارج مقهى يراقب “عامل البناء وهو يصعد سقالة ويغني للفضاء” ومرة ثانية يصوّر حاله والنادل يجرّده من ثيابه، وتبدل حاله بعد أن أغدق عليه بعطاياه، هكذا “حين دلفت داخل المقهى… جردني النادل من ثيابي!/ جردته بنظرة ارتياب/ بادلته الكرها/ لكنني منحته القرش: فزيّن الوجها ببسمة.. كلبية.. بَلْها/ ثم رسمتُ وجهه الجديد.. فوق علبة الثقاب!”. والشاعر العراقي محمد جميل شلش يقول عن مقهى تونسي “هنا… في هذا المقهى/ عرفت الأجمل الأبهى/ وكنت سمعت به ولم أرَ وجهه مرة: هنا… في ليلة ليلاء: عرفت الحالم النشوان بالفطرة/ فتى حلوا رشيقا طرزت صدره/ أنامل وردة بيضاء/ فتى ما فارقت ثغره/ بشاشة بسمة جذلى”.

المقاهي والسياسة

سرعان ما تطورت المقاهي وساهمت مع تطورها في تغيير التاريخ، بأن صارت محورا لصنع أحداث مهمة، فلعبت المقاهي دورا مهمّا في مناهضة السلطة سواء أكانت سلطة الاحتلال، أو السلطات الوطنية الباطشة – في ما بعد – ومن ثمّ شهدت المقاهي تجمعات السياسيين وأهل الفكر والرأي، ويقال إن فكرة الثورة الفرنسية نشأت على مقهى “لو بروكوب” الذي يُعدُّ أوّل المقاهي التي افتُتحت بباريس في القرن الثامن عشر، فكان مقرا لاجتماعات آباء هذه الثورة وفي طليعتهم: روبسبيير ودانتون. وفي مقهى لو بروكوب وضع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت (1882- 1945) الأسطر الأولى للدستور الجديد. وفي مصر شهد مقهى “متاتيا” تأسيس أوّل حزب مصري “الحزب الوطني الحر”، وفيه ألقى جمال الدين الأفغاني خطابه الأول، وأيضا ارتاده سعد زغلول باشا، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وعباس العقاد، كذلك احتضنت قهوة متاتيا القادة والسياسيين الذين خططوا للثورة العرابيّة.

ونظرا إلى الخطورة الناتجة عن أفكار مرتادي المقاهي، حاربها السُّلطان مراد الرّابع عام 1633، واعتبرَها مقرات للفساد، وأمر بمداهمة كلّ مَن يتعاطى أو يبيع القهوة، بحجّة أنّها مُحرّمة، ومثيرة للفسق، واعتبر المقاهي مكانا للقاء المتآمرين والعصاة. وبالمثل سعى ملك بريطانيا في القرن الثامن عشر إلى منع القهوة وإغلاق المقاهي لمنع تناول الآراء السياسية. وبالمثل ناهض الفيلسوف مونتسكيو المقاهي تفاديّا لخطرها عام 1728 قائلا “لو كنتُ حاكما لهذا البلد لأقفلْتُ المقاهي التي يرتادها أُناس يقومون بإشعال الأدمغة”، نفس الحذر أعلنه أحد القساوسة في فرنسا حين صَرَخَ معلنا مخاوفه من حياكة المؤامرات السياسية داخل المقاهي الفرنسية.

ومن المفارقات التي تؤكد تأثير السياسة على المقاهي، ما عُرف بحروب المقاهي، التي كانت نتيجة لثورة التحرير الجزائرية، والمقصود بها الحروب التي نشبت بين الحركات الجزائرية القومية المتنافسة؛ الحركة الوطنية الجزائرية من جهة، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية من جهة ثانية، وسميت بحروب المقاهي لأنها استهدفت أنصار الحزب الآخر، عن طريق هجمات بالقنابل والاغتيالات في المقاهي. ونظرا إلى اضطلاع أعضاء المنظمتين بأعمال سرية، أدّى هذا إلى القيام بأعمال حرب العصابات، وقتل المدنيين، وهو ما أَوْدى – وفقا لبعض التقديرات – بحياة ما يقرب من 5000 شخص. وانتهت هذه الحرب بحصول الجزائر على استقلالها عام 1962.

وفرضت عوامل كثيرة – من بينها الفلاسفة أنفسهم – عزلة واغترابا عاشتهما الفلسفة ردحا طويلا من الزمن، وصفت بأنها أشبه بموت أو اغتيال على نحو ما ذكر الفيلسوف جيل دولوز – في معرض تعقيبه على إعلان موت الفلسفة – “ليس هناك موت وإنما هي محاولات اغتيال”، وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين من الغيورين على الفلسفة بالمناداة بأن يكون فعل الفلسفة تقليديّا، أي أن يحاكي واقعا لا أن يُحاكي فلسفة. وتأكيدا لهذا نشأت مقاهي الفلسفة، وشهد عام 1995، ميلاد أول مقهى فلسفي في باريس، يجتمع فيه أشخاص من مختلف الأعمار والمشارب؛ ليتناقشوا حول الوجود والحب والموت. ومن التطورات التي لحقت بالمقاهي، ما يُعرف بمقاهي الإنترنت كمواكبة للفضاء السبراني، وأيضا مقاهي نوادي القراءة.

لفتت المقاهي الكُتَّاب والمؤرخين والرحّالة على مرِّ العصور فكتبوا عنها، فكتب الناقد هيبوليت تين عن المقهى في كتابه “رحلة إلى إيطاليا”، وكتب أيضا الرحّالة الفرنسي – في القرن السادس عشر – جان تيفنو في كتابه “رحلة إلى الشرق” عن ظاهرة المقاهي في الشرق قائلا “هناك مقاهٍ عامة تُعِدُّ مَشروبا قويّا لكل الزبائن، وكان الناس يمكنهم أن يرتادوا هذه المقاهي وليس هناك سبب يدعو إلى الخجل من الذهاب إليها، وأمام المقهى هناك مقاعد وكراسيّ من القش، يجلس عليها المرتادون في الهواء الطلق، وهم ينظرون إلى المارة”.

كما خُصصت كتب كثيرة لدراسة ظاهرة المقاهي، وتأثيرها الطاغي في مختلف نواحي الحياة، باعتبارها ظاهرة ثقافية؛ فخصص الفرنسي “جيرار جورج لوميير” ثلاثة كتب عن المقاهي هي “مقاهي الشرق”، ثم “المقاهي الأدبية” الذي تحدّث فيه عن نشأة هذه الظاهرة وتتبعها عن كثب في سياق التاريخ، وأشار إلى نشأة المقاهي في أوروبا، وإلى النصوص التي تناولت القهوة، حيث يعتبر أن الأديب عبدالقادر – دون أن يحدّد هويته – هو أوّل مَن كتب نصا عن المقهى في القرن الخامس عشر الميلادي، وأن الشاعر التركي البليجي أكثر مَن غنى من أجل المقهى. “من دمشق إلى حلب إلى القاهرة كنا نجتمع في دائرة واسعة وقد غمرتنا الفرحة/ ومعنا بذور القهوة التي تنبعث منها رائحة نفّاذة”.

أما الكتاب الثالث فهو بعنوان «القهوة والأدب: المقاهي الأدبيّة من القاهرة إلى باريس»، وفيه حاول جيرار البحث في قصة القهوة، وما حملته من أفكار وتطورات وتغيرات في عادات المجتمع، ليس على مستوى الشراب فحسب، بل أيضا على مستوى الاجتماع، وتبادل الأفكار، وحتى على مستوى بناء مجال عام جديد، كما هو الشأن في أوروبا. وهناك كتاب “على مقهى الوجودية” لسارة بكويل، تستعرض فيه نشأة الوجودية – التي نشأت على مقهى في باريس – في إطار حكائي للقاءات الأفكار، وأشهر رموزها، وحياتهم ومسيرتهم وصولا إلى نهاياتهم.

ومن الكُتّاب العرب كَتَبَ عبدالمنعم شميس “مقاهي الأدب والفن في القاهرة”، ورشيد الذوادي “مقاهي الأدباء في الوطن العربي”، ومحمد الأرناؤوط “من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي”، وهدى الزين “المقاهي الأدبية في باريس: حكايات وتاريخ”. وهو الأمر الذي يعكس الاحتفاء البالغ بالمقاهي، لا كمكان جغرافي يمثّل نقطة التقاء للعابرين أو القاطنين، وإنما باعتبارها نافذة مشرعة المصراعين على الحياة بمختلف نواحيها السياسيّة والفكريّة والأدبيّة والفنيّة، وكذلك بوصفها متنَّفَسا للحرية مارست عليها الطبقة المثقفة (الأنتليجنسيا) نزقها، جنونها، علاقاتها، تمردها، وجنوحها في الحياة والكتابة، والحلم بأوطان رحبة لا تضيق بمنتقِديها، وكذلك حرة مُستقلة السيادة.

ممدوح فراج النابي

كاتب مصري

منذ تأسيسها لعبت المقاهي أدوارا أساسيّة في تاريخ الأفكار ونشأتها، وأيضا تطوّرها، وارتبطت بظهور الحركات الأدبيّة والفنيّة والفلسفيّة في كثير من أنحاء العالم، وباعتبارها الحاضنة الأساسيّة لميلاد وبعث الحركات السياسيّة المناهِضة للاستعمار والدكتاتوريات.

كما يمكن اعتبار المقاهي بمثابة المؤشر (إيجابا أو سلبا) الذي يعكس علاقة التوتر بين الشعب والسلطات الدينيّة تارة بما أثارته من ثقافة التحريم خاصّة بتحريم شرب القهوة والجلوس بالمقاهي، واعتبارها من أماكن اللهو والمحرمات، وتارة ثانية بما تعكسه من علاقة الدياليكتيك بين الشعب والسلطة السياسية (الحاكمة)، فما إن ترضى عنهم، حتى تَسمح لهم بالجلوس فيها ومزاولة أنشطتهم المختلفة، أما إذا كشّرت عن أنيابها، فتعاقبهم بإغلاقها ومعاقبة الجالسين فيها بالحبس، باعتبارهم متمردين ومثيري قلاقل وفتن، وهي ثقافة متأصلة وممتدة لم تقتصر على مسألة المقهى فحسب.

ومن جانب ثالث كانت المقاهي نَواة للصالونات الأدبيّة في أوروبا التي صنعتها طبقة النبلاء والبرجوازيين، كنوع من الاحتماء بعيدا عن الغوغاء والدهماء، فكانت تقليدا برجوازيّا للمقاهي العادية. وإن أضفت عليها بُعدا نخبويّا إلى حدّ ما. وأهمية المقاهي -بصفة عامة – استشرفها القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرات حيث قال «ليس من الشرق الأسطوري أو المتحضّر، مَن لا يضيع وقته في مقهى أو يضحِّي بقليل من عمره في إعداد المشروب الساحر».

بيت القهوة

ارتبطت نشأة المقاهي بظهور مشروب القَهْوة، الذي ثمّة خلاف على قصة اكتشافه في موطنه الأول اليمن، فحلّ اسم المشروب على اسم مكان الشرب في التداول الشعبي، فصار يُعرف بالمقهى، وإن كان لا يقبل بعض اللغويين كلمة «القهوة» للدلالة على المكان، ويعدُّها من الكلام العامي، ولكنها في الحقيقة كلمة فصيحة ترد في المعاجم بمعانٍ عدة: مثل “الخمر أو اللبن المحض أو الرائحة، أو الخِصب”، علاوة على “شراب البُّن المغلّى”، ومن ثمّ فلا غضاضة في إطلاقها (مجازا) على اسم المكان الذي يُقدِّم مشروبها.

ثمة خلاف على بداية الظهور الفعلي للمقاهي تاريخيّا، وإن كان ثمة اتفاق على مكان الظهور في مدينة إسطنبول. تشير أغلب المصادر إلى أن المقاهي دخلت حيز الاعتراف عام 1511 في إسطنبول، أي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، وإن كان هناك من يشير إلى تاريخ أسبق، كمارينا كوشنر، في دراسة لها عن مادة الكافيين، إذْ تُرجعها إلى عام 1475، بافتتاح أوّل مقهى في التاريخ، بمدينة القسطنطينية، باسم “كيف هان” (Kiv Han)، كانت البداية عبارة عن مكان بسيط لشرب القهوة، المشروب الجديد.

وقد بدأت فكرة المقاهي من خلال حلقات تلاوة القرآن، وعُرفت هذه الجلسات باسم “مكتب المعرفة” (بيوت القهوة من بعدُ) وكان يجلس فيها أصحاب الحكمة والعقول الرّاجِحة. وهناك مَن يقول كعبدالقادر بن محمد الجزيري في “عمدة الصفوة في حل القهوة، وغاية الأمنية في القهوة البنية”، إن مجالس الصوفيين في اليمن كانت أوّل مكان تداول فيه العابدون القهوة في القرن التاسع عشر الميلادي. ومع انتشار المقاهي في مدينة إسطنبول وانتقالها إلى مدينة القاهرة، عُرفت باسم “مدرسة الحكمة”؛ حيث أصبحت مدارس للنقاش والتعليم ورواية القصص والاستماع للموسيقى، ومشاهدة الرقص ولعب الشطرنج، وفي بعض الأحيان باعثا للثورة والعصيان، وهو ما أكّده أنطوان جالان – ترجمان البعثة الفرنسية في البلاط العثماني – بذكره لما أحدثته القهوة من توترات اجتماعيّة ودينيّة في المجتمع العثمانيّ.

يذكر المؤرخ العثماني إبراهيم باشوي (1574ـ 1650) أن عادة شرب القهوة والأماكن التي تقدمها قد دخلت إلى القسطنطينيّة العثمانيّة بفضل تاجرين سوريين، هما حكيم وشمس، وذلك في غضون عام 1555، وهو ما يؤكده الرحالة الإيطالي جيوليو فيراري في مؤلفه "التقاليد القديمة والحديثة" (1832)، بقوله إن هذين التاجرين فتحا منزلينْ لشرب القهوة في حي طوب كابي، وهذا ما أثار إعجابا لا مثيل له، وقد جذب المكان إليه الحشود العديدة من البكوات (حاملين للقب بك) والأسياد والضباط من كل مقام والقضاة، وأشخاصا آخرين من كل طبقة ومهنة، فأضحت هذه المقاهي مكانا يجتمع فيه سُكان المدن ليقضوا فيه الساعات بأكملها، وإن قُوبِل هذا بصبّ اللعنات – عليهم – من قبل رجال الدين الذين اعتبروا المشروب ضارا، فتمّ تحريمه.

من الشرق انتقلت فكرة المقاهي إلى أوروبا، ويعزو الفضل إلى كارا مصطفى في إنشاء أول مقهى مماثل لما في الشرق، وذلك عندما سافر إلى فيينا عام 1683، ومنها انتقلت فكرة المقاهي – كما يقول لوميير – إلى بيوت المحظيات، وخاصة مدام دوسيفيني (Madame de Sévigné). وفي باريس أنشأ الأرمني باسكال أوّل مقهى، بينما أنشأ الإيطالي فرانشيسكو بروكوبيو أول مقهى في مدينة باليرمو في أواخر القرن السابع عشر. وكان بيروكوبيو صديقا للشعراء والأدباء الإيطاليين والفرنسيين، وقد دَرَجَ الشعراء يلقُون قصائدهم، وسط مرتادي المقاهي، أما الناقد فكان يُبدي رأيه فيها مباشرة.

ومع بداية القرن الثامن عشر انتشرت ظاهرة المقاهي الأدبيّة وخاصّة في باريس، وفضّلها الموسوعيون بدلا من الأكاديمية الفرنسيّة. وانتشار الظاهرة خاصّة في فيينا دفعتْ أحد المهندسين المعماريين إلى إنشاء أوّل مقهى مخصص للأدباء وتصميمه تصميما خاصا وقد انتهى منه عام 1765 في باريس. وعنه كتب الشاعر كارلو فروجوني قصيدته “ممر القلعة”، قال فيها “منذ أن أصبح قصرك منتزها جميلا/ فإنني أحرّر المهندس من كل أخطائه/ بعبقريته التي صنع منها قصرنا”. ومع مطلع القرن التاسع عشر صارت المقاهي شيئا أساسيّا في حياة الكاتب؛ فهو يذهب ليجلس فيها أو ليُلْقِي قصائده إذا كان شاعرا، أو يعرض لوحاته إذا كان رساما، أو يستمع إلى رأي في قصته إذا كان قاصا.

ملتقى المبدعين

شهدت المقاهي جلوس النخبة المثقفة فيها، ومن أشهر روّادها، مونتسكيو وديدرو وآخرون. كما كانت شاهدة على ميلاد الكثير من الأعمال الإبداعية والفلسفية والفكرية لكبار الكتاب من أنحاء العالم. فهناك من المقاهي ما تُعدُّ علامة ثقافية، وشاهدة على حقب ثرية فكريّا وإبداعيّا. فقد اعتاد الكثير من الكتاب مثل جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار الجلوسه في مقاهي باريس، وتحديدا مقهى فلور، الذي أنجز به سارتر الكثير من الأعمال (مثل “الوجودية”) وبوفوار كانت تكتب في مقهى “سيليكت“ وكتبت فيه كتابها “الجنس الآخر”، وكانت تقول “كنت أشعر بأنني أصبحت جزءا من العائلة، وهذا ما كان يحمي المرء من الانهيار العصبي”. فكانا يُمارسان فيه حياتهما الاجتماعيّة من لقاءات وغيرها، وغدا شاهدا على ميلاد صداقات إبداعية على نحو ما حدث بين جان بول سارتر وألبير كامي، حيث تكرر لقاؤهما فيه بعد أن التقيا من قبلُ أثناء عرض سارتر لمسرحية الذباب.

وقد أخذ بعض الكُتّاب ألقابهم لصلتهم بالمقهى، ففولتير كان يُلقّب بإله المقهى، وكان له مكتب خاص به في مقهى لو بروكوب، ووحيد الطويلة بويع رئيسا لجمهورية المقاهي العربية؛ حيث اقترنت أعماله أثناء كتابتها بالمقاهي.

وفي عام 1882 أقام كارل ماركس في نهاية حياته بالجزائر، حيث نصَحه الأطباء بقضاء فترة نقاهة فيها، بعد تعرّضه لأمراضٍ أنهكت صحته، وأثناء إقامته لمح مقهى موري/ مغربي، وفيه شرب القهوة الشاذليّة، وفي رسالته لابنته (لورا) أبدى إعجابه بالمقهى، كما وصف ملابس زبائن المقهى الجزائريين، أو المور (Les Maures) كما يسميهم.

ومن الطرائف التي تُروى عن روّاد المقاهي من الكُتّاب والمفكرين، أن جان جاك روسو كان يرتاد مقهى “دي لورانت” وكان معروفا عنه أنه ناري وحاد المزاج وهجّاء بالسليقة، فحدث أنه ذات مرة ثار على زبائن المقهى الأرستقراطيين، ونَظَمَ فيهم قصيدة هجا فيها جميع مَن يشربون القهوة، وكانت سببا لنفيه من باريس.

ويروى أيضا أنه في إحدى جلسات نجيب محفوظ التي كان مقرها المقهى، كلفت السلطة أحد رجالاتها بمراقبة وتسجيل ما يدور في الندوة، ونظرا لصعوبة تلقيه ما يرد بالجلسة، كان يطلب من نجيب محفوظ نفسه أن يكتب له تقريرا حول ما دار فيها ليرفعه إلى رؤسائه.

ويذكر التاريخ أن مقهى “بيك دو جاز” في شارع مونبارناس بباريس، كان شاهدا على ميلاد أهم مذهب فلسفي في العصر الحديث، وهو مذهب الوجودية عندما التقى ثلاثة من الشبان هم: جان بول سارتر (عمره 27 عاما وقتها) وسيمون دي بوفوار (25 عاما) والشخص الثالث هو ريمون آرون صديق سارتر القديم وزميله في مدرسة (الإيكول نورمال سوبريور) وهم يشربون مشروب المشمش الذي كان المقهى مشهورا بتقديمه.

ومن المقاهي العلامات، مقهى ريش في القاهرة الذي شهد جلسات نجيب محفوظ وأصدقائه. وكانت المقاهي شاهدة على علاقات غرام، كسارتر وسيمون دي بفوار، وأمل دنقل وعبلة الرويني، وبيكاسو وبدورا مارا (التي كانت مصورة فصارت عشيقته وتزوجها في ما بعد).

وبالمثل هناك مقهى "تورتوني" بقلب العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، ومن رواده الكاتب بورخيس، فكان كثير التردد عليه بعد فقدانه للبصر، وارتاده – كذلك – أسطورة كرة القدم “ماردونا”، والعالم ألبرت أينشتاين زاره، والمطرب كارلوس غارديل. وفي القاهرة كان “مقهى عبدالله” مقرا لبعض مثقفي مصر من أمثال، عبدالقادر القط، رجاء النقاش، أنور المعداوي ومحمود السعدني.

لعبت المقاهي دورا حيويا في ازدهار الأدب، وقد ذكر الجبرتي تأثيرها في ما تقدمه من فنون فقال “كانت تُقدِّم ألوانا من الفنون، وكانت عادتها تُغلق في نهار رمضان وتفتح بعد الإفطار إلا أن عساكر العثمانية المفطرين في نهار رمضان لم يعجبهم إغلاق المقاهي فكانوا يكسِّرون أبوابها لشرب القهوة وتدخين الدخان وكانت تحدث مشاحنات واضطرابات في الأمن”.

ارتبطت المقاهي – منذ نشأتها – بفنون إبداعية مختلفة، ما لفت انتباه كلوت بيه أحد علماء الحملة الفرنسية، فذكر من هذه الفنون؛ فن القافية (أو اشمعنى) وهو الفن الذي تطوّر وأصبح – بعد ذلك – فنّا مسرحيّا وإذاعيّا، أبطال هذا الفن ليس من المشهورين وإنما من الهواة، وفن خيال الظل، الذي كان يعرض رواياته في بعض مقاهي القاهرة، وهو الفن الذي كان أساس فن السينما على نحو ما ذكر بعض الدارسين من الأجانب، ومنها أيضا: الأغنيات الملحنّة والعوالم والغوازي، والإنشاد الشعري الذي يؤدّيه رُواة الملاحم الشعبية من شعراء الربابة، وكذلك الإنشاد الديني، وأهمها إنشاد المدائح النبوية في المولد النبوي الشريف.

وهناك مَن يربط بين انتشار الصحف السياسية والمقاهي كما ذكر – الكاتب الفرنسي قسطنيطن – في كتابه “مذكرات محب للحياة” فيقول صراحة “لا بد أن نعترف دائما بأن ولادة الصحف السياسيّة يعود ظهورها هي بذاتها إلى عصر انتشار المقاهي العامة في فرنسا”.

المقاهي والأدب

خلّد الروائيون المقاهي في أعمالهم الإبداعيّة سواء باتخاذ أسمائها كعناوين لأعمالهم على نحو ما فعل الروائي المصري نجيب محفوظ الذي يعترف بدور المقاهي في حياته الإبداعية بقوله “لعبت المقاهي دورا كبيرا في حياتي وكانت بالنسبة إليّ مخزنا بشريا ضخما للأفكار والشخصيات”.

وقد كتب نجيب محفوظ بعض السيناريوهات في المقهى منها فيلم من إخراج صلاح أبوسيف في مقهى “التريانون” بالإسكندرية، وسيناريو فيلم “ريا وسكينة” في جيلمو نوبولو، أما الأعمال الأدبيّة، فلم يكتبها إلا على مكتبه. وإن كان استلهم بعض الأفكار والأحداث من المقاهي وأكثرها مقهى الفيشاوي. فحملت رواياته “قشتمر، والكرنك، والحرافيش” أسماء مقاهي شهيرة في القاهرة.

وسار على نفس الدرب الكثير من الكُتَّاب العرب، إذ تترد أسماء المقاهي في صدارة الأعمال، على نحو “مقهى البازلاء” لعثمان مشاورة، و"مقهى نهاية الطريق" لخميس قطشان، و"مقهى سيليني" لأسماء الشيخ، وهناك من عَمد إلى استخدام كلمة مقهى في العنوان مجازا، مثل "المقهى الزجاجي" لمحمد البساطي، و"مقهى البسطاء" لمريم الموسوي، و"نجمة المقهى" لعواطف الزين. ومن الأدب العالمي هناك “مقهى الشباب الضائع” لباتريك موديانو، و”المقهى المجري” لدانتي مارياناتشي، و”أنشودة المقهى الحزين” لكارسن ماكالرز، و"مقهى هيانا" ليانا بينيوفا. كما ألّف فولتير مسرحية بعنوان “المقهى أو الأسكتلندية” تجري أحداثها داخل مقهى “لو بروكوب” في باريس. وقد جعل الكاتب الفرنسي “بيير لوتي” أحداث روايته “الزيارة” تدور في مقهى شرقي يرتاده الشيوخ والشباب.

كما نالت مقاهٍ كثيرة شهرتها من خلال علاقة الروائيين بها، مثل مقهى إِيرُونْيَا في مدينة بَامبْلُونَا بإسبانيا، حيث اكتسب هذا المقهى شهرة عالمية بفضل الروائي الأميركي إرنست هيمنغواي الذي كان من أشهر روّاده، وخاصة في موسم تنظيم حفلات مصارعة الثيران. ولقد أطلِق اسمُه على ركنٍ من أركان المقهى، وأقيم له فيه مجسّم نصفي؛ لأنه خلّد المقهى في روايته المشهورة «الشمس تشرق أيضا»، ومقهى الفيشاوي لجلوس نجيب محفوظ فيه، فصار مزارا سياحيّا.

ونالت المقاهي – أيضا – اهتمام الشعراء، فغدت عناوين لدواوينهم على نحو ما فعل نجيب سرور، في ديوانه “بروتكولات حكماء ريش”، أو موضوعات لقصائدهم، فخلدها الشعراء، كأحمد فؤاد نجم الذي يقول واصفا حال المثقفين الجالسين فيها «يعيش المثقف على مقهى ريش/ محفلط مظفلط كتير الكلام/ عديم الممارسة عدو الزحام/ بكام كلمة فاضية وكام اصطلاح يفبرك حلول المشاكل قوام».

في حين نزار قباني يصف – لنا – حاله وهو جالس في المقهى منتظرا السيدة الحلوة هكذا “أجلس في المقهى… منتظرا/ أن تأتي سيدتي الحلوة/ أبتاع الصحف اليومية/ أفعل أشياء طفولية”، هكذا يظل حاله “منتظرا في المقهى/ عشرة أعوام قمرية/ منتظرا سيدتي الحلوة/ تقرأني الصحف اليومية”، أما محمود درويش في قصيدة “مقهى وأنت مع الجريدة” فيخاطب الجالس في المقهى مع الجريدة قائلا “لا لست وحدك” بل نراه يغبطه على ما يتمتع به من مزايا لا يشعر بها فيعددها له هكذا “كم أنت حر أيها المنسي في المقهى/ فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك/ لا أحد يُحملق في ثيابك أو يدقّق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها / كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي/ في هذا الزحام بلا رقيب منك/ أو من قارئ/ فاصنع بنفسك ما تشاء/ اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت/ فأنت منسي وحر في خيالك/ ليس لاسمك أو لوجهك ها هنا عمل ضرورى/ تكون كما تكون فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك”. وهناك شوقي بزيع يتساءل في حيرة “أيها المقهى كلانا لم يعد يعرف: هل تحمله الصخرة أم يحملها؟ وأنا مثلك مرفوع على أجنحة الحبر التي شاخت/ ولا أدري متى أسقط”.

ويحضر المقهى في شعر أمل دنقل، وهو يجلس خارج مقهى يراقب “عامل البناء وهو يصعد سقالة ويغني للفضاء” ومرة ثانية يصوّر حاله والنادل يجرّده من ثيابه، وتبدل حاله بعد أن أغدق عليه بعطاياه، هكذا “حين دلفت داخل المقهى… جردني النادل من ثيابي!/ جردته بنظرة ارتياب/ بادلته الكرها/ لكنني منحته القرش: فزيّن الوجها ببسمة.. كلبية.. بَلْها/ ثم رسمتُ وجهه الجديد.. فوق علبة الثقاب!”. والشاعر العراقي محمد جميل شلش يقول عن مقهى تونسي “هنا… في هذا المقهى/ عرفت الأجمل الأبهى/ وكنت سمعت به ولم أرَ وجهه مرة: هنا… في ليلة ليلاء: عرفت الحالم النشوان بالفطرة/ فتى حلوا رشيقا طرزت صدره/ أنامل وردة بيضاء/ فتى ما فارقت ثغره/ بشاشة بسمة جذلى”.

المقاهي والسياسة

سرعان ما تطورت المقاهي وساهمت مع تطورها في تغيير التاريخ، بأن صارت محورا لصنع أحداث مهمة، فلعبت المقاهي دورا مهمّا في مناهضة السلطة سواء أكانت سلطة الاحتلال، أو السلطات الوطنية الباطشة – في ما بعد – ومن ثمّ شهدت المقاهي تجمعات السياسيين وأهل الفكر والرأي، ويقال إن فكرة الثورة الفرنسية نشأت على مقهى “لو بروكوب” الذي يُعدُّ أوّل المقاهي التي افتُتحت بباريس في القرن الثامن عشر، فكان مقرا لاجتماعات آباء هذه الثورة وفي طليعتهم: روبسبيير ودانتون. وفي مقهى لو بروكوب وضع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت (1882- 1945) الأسطر الأولى للدستور الجديد. وفي مصر شهد مقهى “متاتيا” تأسيس أوّل حزب مصري “الحزب الوطني الحر”، وفيه ألقى جمال الدين الأفغاني خطابه الأول، وأيضا ارتاده سعد زغلول باشا، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وعباس العقاد، كذلك احتضنت قهوة متاتيا القادة والسياسيين الذين خططوا للثورة العرابيّة.

ونظرا إلى الخطورة الناتجة عن أفكار مرتادي المقاهي، حاربها السُّلطان مراد الرّابع عام 1633، واعتبرَها مقرات للفساد، وأمر بمداهمة كلّ مَن يتعاطى أو يبيع القهوة، بحجّة أنّها مُحرّمة، ومثيرة للفسق، واعتبر المقاهي مكانا للقاء المتآمرين والعصاة. وبالمثل سعى ملك بريطانيا في القرن الثامن عشر إلى منع القهوة وإغلاق المقاهي لمنع تناول الآراء السياسية. وبالمثل ناهض الفيلسوف مونتسكيو المقاهي تفاديّا لخطرها عام 1728 قائلا “لو كنتُ حاكما لهذا البلد لأقفلْتُ المقاهي التي يرتادها أُناس يقومون بإشعال الأدمغة”، نفس الحذر أعلنه أحد القساوسة في فرنسا حين صَرَخَ معلنا مخاوفه من حياكة المؤامرات السياسية داخل المقاهي الفرنسية.

ومن المفارقات التي تؤكد تأثير السياسة على المقاهي، ما عُرف بحروب المقاهي، التي كانت نتيجة لثورة التحرير الجزائرية، والمقصود بها الحروب التي نشبت بين الحركات الجزائرية القومية المتنافسة؛ الحركة الوطنية الجزائرية من جهة، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية من جهة ثانية، وسميت بحروب المقاهي لأنها استهدفت أنصار الحزب الآخر، عن طريق هجمات بالقنابل والاغتيالات في المقاهي. ونظرا إلى اضطلاع أعضاء المنظمتين بأعمال سرية، أدّى هذا إلى القيام بأعمال حرب العصابات، وقتل المدنيين، وهو ما أَوْدى – وفقا لبعض التقديرات – بحياة ما يقرب من 5000 شخص. وانتهت هذه الحرب بحصول الجزائر على استقلالها عام 1962.

وفرضت عوامل كثيرة – من بينها الفلاسفة أنفسهم – عزلة واغترابا عاشتهما الفلسفة ردحا طويلا من الزمن، وصفت بأنها أشبه بموت أو اغتيال على نحو ما ذكر الفيلسوف جيل دولوز – في معرض تعقيبه على إعلان موت الفلسفة – “ليس هناك موت وإنما هي محاولات اغتيال”، وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين من الغيورين على الفلسفة بالمناداة بأن يكون فعل الفلسفة تقليديّا، أي أن يحاكي واقعا لا أن يُحاكي فلسفة. وتأكيدا لهذا نشأت مقاهي الفلسفة، وشهد عام 1995، ميلاد أول مقهى فلسفي في باريس، يجتمع فيه أشخاص من مختلف الأعمار والمشارب؛ ليتناقشوا حول الوجود والحب والموت. ومن التطورات التي لحقت بالمقاهي، ما يُعرف بمقاهي الإنترنت كمواكبة للفضاء السبراني، وأيضا مقاهي نوادي القراءة.

لفتت المقاهي الكُتَّاب والمؤرخين والرحّالة على مرِّ العصور فكتبوا عنها، فكتب الناقد هيبوليت تين عن المقهى في كتابه “رحلة إلى إيطاليا”، وكتب أيضا الرحّالة الفرنسي – في القرن السادس عشر – جان تيفنو في كتابه “رحلة إلى الشرق” عن ظاهرة المقاهي في الشرق قائلا “هناك مقاهٍ عامة تُعِدُّ مَشروبا قويّا لكل الزبائن، وكان الناس يمكنهم أن يرتادوا هذه المقاهي وليس هناك سبب يدعو إلى الخجل من الذهاب إليها، وأمام المقهى هناك مقاعد وكراسيّ من القش، يجلس عليها المرتادون في الهواء الطلق، وهم ينظرون إلى المارة”.

كما خُصصت كتب كثيرة لدراسة ظاهرة المقاهي، وتأثيرها الطاغي في مختلف نواحي الحياة، باعتبارها ظاهرة ثقافية؛ فخصص الفرنسي “جيرار جورج لوميير” ثلاثة كتب عن المقاهي هي “مقاهي الشرق”، ثم “المقاهي الأدبية” الذي تحدّث فيه عن نشأة هذه الظاهرة وتتبعها عن كثب في سياق التاريخ، وأشار إلى نشأة المقاهي في أوروبا، وإلى النصوص التي تناولت القهوة، حيث يعتبر أن الأديب عبدالقادر – دون أن يحدّد هويته – هو أوّل مَن كتب نصا عن المقهى في القرن الخامس عشر الميلادي، وأن الشاعر التركي البليجي أكثر مَن غنى من أجل المقهى. “من دمشق إلى حلب إلى القاهرة كنا نجتمع في دائرة واسعة وقد غمرتنا الفرحة/ ومعنا بذور القهوة التي تنبعث منها رائحة نفّاذة”.

أما الكتاب الثالث فهو بعنوان «القهوة والأدب: المقاهي الأدبيّة من القاهرة إلى باريس»، وفيه حاول جيرار البحث في قصة القهوة، وما حملته من أفكار وتطورات وتغيرات في عادات المجتمع، ليس على مستوى الشراب فحسب، بل أيضا على مستوى الاجتماع، وتبادل الأفكار، وحتى على مستوى بناء مجال عام جديد، كما هو الشأن في أوروبا. وهناك كتاب “على مقهى الوجودية” لسارة بكويل، تستعرض فيه نشأة الوجودية – التي نشأت على مقهى في باريس – في إطار حكائي للقاءات الأفكار، وأشهر رموزها، وحياتهم ومسيرتهم وصولا إلى نهاياتهم.

ومن الكُتّاب العرب كَتَبَ عبدالمنعم شميس “مقاهي الأدب والفن في القاهرة”، ورشيد الذوادي “مقاهي الأدباء في الوطن العربي”، ومحمد الأرناؤوط “من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي”، وهدى الزين “المقاهي الأدبية في باريس: حكايات وتاريخ”. وهو الأمر الذي يعكس الاحتفاء البالغ بالمقاهي، لا كمكان جغرافي يمثّل نقطة التقاء للعابرين أو القاطنين، وإنما باعتبارها نافذة مشرعة المصراعين على الحياة بمختلف نواحيها السياسيّة والفكريّة والأدبيّة والفنيّة، وكذلك بوصفها متنَّفَسا للحرية مارست عليها الطبقة المثقفة (الأنتليجنسيا) نزقها، جنونها، علاقاتها، تمردها، وجنوحها في الحياة والكتابة، والحلم بأوطان رحبة لا تضيق بمنتقِديها، وكذلك حرة مُستقلة السيادة.

ممدوح فراج النابي

كاتب مصري