إنّ وضعَ المسألة بهذه الحدّة المثالية، يراد به إضفاء هالة من الغرابة على الكاتب، وردّ إبداعه لا إلى العمل الواعي، الإرادي، بل إلى حالة من الانخطاف خارج جاذبية المعقول، إلى حالة من هبوط الإلهام، وحالة غرائبية في تلقّيه، على نحو ما قاله الأسلاف عن الشعراء وشياطينهم.

إنني إنسانٌ قلق، ويلاحظُ النقّاد والقرّاء قلقي هذا، وقد كتب الصديق وليد معماري زاوية قال فيها: "إنه يكتب ..خُلِقَ ليكتب، وأعرف أنّ الكتابة، كما يقول هو، يرافقها التعلّق، وعندما ينتهي القلق ينتهي الإبداع كما الحبُّ تماماً.. ولن ينتهي حنّا مينه من قلقه ولهذا من حبٍّ أحييه".

القلق الذي أعانيه، صار، إذن، معروفاً من النقّاد، وبدرجةٍ أقلّ من القرّاء، وقد تطور هذا القلق فصار وسواساً قهرياً، ولعلّ القلق هو الذي تخلّق من الوسواس، لكنني أصارع، منذ اليفاعة، وسواسي القهري، أغلبهُ مرّة، يغلبني مرّة، إلا أنني لا أستسلم له، لمعرفتي أنه عارضٌ نفسيٌّ، والنفس أمّارة بالسوء، وما كنت لأعيش، وأكتب، وأبلغ السابعة والسبعين من العمر، لولا أنني استناداً إلى الإرادة، ألوي شكيمة الوسواس، منتصراً عليه في كلِّ نزالٍ بيننا، فإذا أرهقني العمل، وتعبت من مجاهدة الحياة، استغلَّ وسواسي؛ نقطةَ ضعفي، وعادَ ليبرز من جديد، في جولة جديدة من الصراع معه، أما القلق فإنه دائم، هذا الوحش المفترس، حسب تعبير بودلير، دائم، أعاني منه وأستزيده، لعلمي أنّ انتفاءهُ، يضعني في دائرة الطمأنينة، فإذا أُخذتُ بإغرائها، انتهى كل شيء: الإبداع، والحبّ، وربّما العمر نفسه، بسببٍ من التبلّدِ، وهو آفة تفتك، عادةً، بمرونةِ الحركة لدى الإنسان، وتجعلهُ صنو المتقاعدين الذين تهبط، تدريجيّاً، قابلة المرونة لديهم، فيخلدون إلى السكون، وإلى فقدان الهمّة، ويجلسون في بيوتهم منتظرين غراب الموت أن يدفّ بجناحيه على أبوابهم.

صحيحٌ أننا جميعاً، نشترك في نقيصةٍ ملعونةٍ، تتجلّى في استعجالنا الزّمن، غير منتبهين إلى أننا، باستعجاله، نستعجلُ نهايتنا، فانتظارنا الملحّ، لانقضاء اليوم الذي نعيشه، يقرّبنا نقلةً، أو جزءاً منها، من النهاية، وحسابنا متى ينتهي الأسبوع، أو الشهر، أو العام، يقرّبنا أكثر من هذه النهاية، ودون أن نفكّر نقول في ذاتنا: متى يأتي العيد مثلاً، أو متى نبلغ إنجاز هذا العمل أو ذاك، ومع مجيء العيد، أو إنجاز العمل، ندفع بأنفسنا إلى أمام، إلى نقطة النهاية، غير قادرين، بسبب الظروف في عصر السرعة هذا أن نكفَّ عن الاستعجال، وعن الإلحاح فيه، مع كل ما يرافق ذلك من قلق يندسُّ في اللاشعور، وينمو شيئاً فشيئاً.

برغم هذا القلق، الذي يترافق مع خوفٍ نفسيٍّ، حول ما إذا كنتُ قد أفلحتُ في كتابة هذه الرواية، أو تلك، هذه القصة، هذا المقال أو ذاك، وحول ما إذا كنتُ قد فشلتُ فيها أو في أحدها، يقال لي، من حين إلى حين، أنت قليل النزوات، بمعنى أنني انضباطي، مستقيم في مسلكي، لا أجاري الآخرين في بوهيميتهم، لا أخرج إلى الناس بذقنٍ طويلةٍ، وعيونٍ زائغةٍ، عكرةٍ، تضطرب من جزع مجهول الهوية، في وقبيهما والمحجرين، لا أشارك في نقاشاتِ الأدباء، وحتى مدعيّ الأدب، لا أنتمي إلى شلّةٍ من شللهم، لا أدخل في مهاترات، مع كائن من كان، من الذين يهاجمون أعمالي الأدبية، لا أفرح بالمديح، لا أغضب من الهجاء، أكتب بهدوء، مبتسماً بيني وبين نفسي من قول بعضهم: "إذا شعرت أنك لن تموت إذا لم تكتب هذا العمل الأدبي مثلاً فلا تكتبه!" هنا نعثر على الأنا المتضخمة للكاتب الذي يزعم هذا الزعم، أو يعتقد بهذا القول الذي قيل، وأصدقُ القارئ بأنني كنت أستطيع ألا أكتب كل ما كتبته دون أن أموت، وأنَّ كلَّ الكُتّابِ الآخرين، كان في وسعهم ألا يكتبوا كلّ ما كتبوه، دون أن يموتوا، أطال الله في أعمارهم، وإنما الذات الناهزة إلى التشوّف، هي التي تدفع ببعض الأدباء إلى أن يروا إلى أنفسهم وكأنهم من طينة غير طينة بقية البشر!

إنّ وضعَ المسألة بهذه الحدّة المثالية، يراد به إضفاء هالة من الغرابة على الكاتب، وردّ إبداعه لا إلى العمل الواعي، الإرادي، بل إلى حالة من الانخطاف خارج جاذبية المعقول، إلى حالة من هبوط الإلهام، وحالة غرائبية في تلقّيه، على نحو ما قاله الأسلاف عن الشعراء وشياطينهم. فالكاتب، في وضع القسر هذا، يكون تحت تأثير "مخاض" من نوع شاذّ، عبقريّ، حمّوي، يبدأ بالقُشْعَريرة فالبرداء والحمى، ويشعر بالآلام نفسها التي تشعر بها المرأة عند المخاض، فإذا لم يضع مولوده انتقل إلى رحمة الله، وإذا وضعه استراح، أحسَّ بفرحةٍ كالتي تحسُّ بها الأمُّ عند وضع وليدها، وسعادة الخلاص من الحمل الثقيل، في البطن أو في الرأس.

الأمرُ، إذن أبسط من هذا بكثير، فالامتلاء الذي يستشعره الفنان قبل الإفراغ، يعود إلى ضغط مخزون التجارب عليه، والضغط يسبِّبُ إرهاقاً عصبيّاً، عند المبدعين الكبار وحدهم، لا عند كلِّ من أمسكَ قلماً وخطَّ حرفاً، وهذا المخزون من التجارب يبهظ النفس، موّلِداً فيها شعوراً بالرغبة في أن يتخفّفَ المبدعُ ممّا يعانيه: أنه يفكّكُ عالماً قائماً، متعارفاً عليه، ويبني عالماً جديداً، وفق تصوراته وأحلامه غير المعروفة من أحد، إلا أنه هو، المبدع الحقّ، يعيش هذه الأحلام، ويمارس دائماً، نوعاً من التصعيد، طارحاً بديلاً لما هو كائن، يتمثّلُ بما يريد أن يكون.

ومنذ أن تتجمع ذرات الصور الواقعية، عبر التجربة المأخوذة بوطأة معاناتها، داخل المبدع، يحسُّ بضغطها على نفسه المرهفة، إلا أنه يتحمّلُ، يكابرُ، يصبرُ، حتى تتبدّى هذه الصورة المُتَخيّلَة أكثر، حتى تتشكل بما هو أجلى، وتتبلور في الذات بحدثٍ ما، ناتج عن التجربة ذات المعاناة الشديدة، وينضج هذا الحدث وتتكامل معالمه، آفاقه، غاياته، أو بكلمة، يتوضح ما يريد أن يقوله من خلاله، فيتمّ الحمل، ثم الوضع، ثم الندم، أحياناً، لأنّ رسم الحدث، والسياق، والشخصيات، لم يكن على النحو الذي يرغبه صاحبه، وفي هذا قلقٌ يحرّكُ الطموحَ نحو الأفضل دائماً.

إنها حالة مركّبة، نفسيّة، فنيّة، عامّة، متوتّرة، مرهقة، إلا أنها لا تبلغ أن تعطّلَ الفعل الذي يرتكز، بعد كل شيء، على ضغوطِ موهبةٍ، تدقُّ، في كلِّ وقتٍ، على أوتار الأعصاب غير المرئيّة، خلال الممارسة والتمرّس بالجنس الفنّيّ الذي يختاره الفنان، ومع الأيام، والضغوط النفسيّة، الاجتماعيّة، ومصاعب الخلق، الذي هو من عدم ولا عدم، من الواقع والخيال، من التصوّر والابتكار، يقع هذا الفنان تحت رزء قلقٍ قاتلٍ، قد يدفعُ به إلى الجنون أو الانتحار!

لكننا، في العالم الثالث، نكابد كلّ هذا، على مسكة من عقل، ندفع ثمنها موتاً بطيئاً، بطيئاً جدّاً!

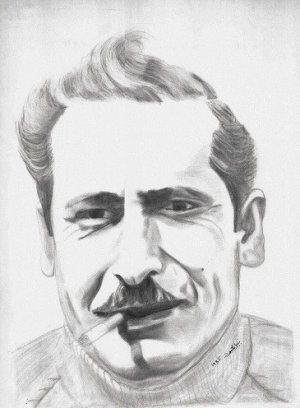

* المقال مقتطف من كتاب «الرواية والروائي» لـ حنّا مينة

Facebook

www.facebook.com

www.facebook.com

إنني إنسانٌ قلق، ويلاحظُ النقّاد والقرّاء قلقي هذا، وقد كتب الصديق وليد معماري زاوية قال فيها: "إنه يكتب ..خُلِقَ ليكتب، وأعرف أنّ الكتابة، كما يقول هو، يرافقها التعلّق، وعندما ينتهي القلق ينتهي الإبداع كما الحبُّ تماماً.. ولن ينتهي حنّا مينه من قلقه ولهذا من حبٍّ أحييه".

القلق الذي أعانيه، صار، إذن، معروفاً من النقّاد، وبدرجةٍ أقلّ من القرّاء، وقد تطور هذا القلق فصار وسواساً قهرياً، ولعلّ القلق هو الذي تخلّق من الوسواس، لكنني أصارع، منذ اليفاعة، وسواسي القهري، أغلبهُ مرّة، يغلبني مرّة، إلا أنني لا أستسلم له، لمعرفتي أنه عارضٌ نفسيٌّ، والنفس أمّارة بالسوء، وما كنت لأعيش، وأكتب، وأبلغ السابعة والسبعين من العمر، لولا أنني استناداً إلى الإرادة، ألوي شكيمة الوسواس، منتصراً عليه في كلِّ نزالٍ بيننا، فإذا أرهقني العمل، وتعبت من مجاهدة الحياة، استغلَّ وسواسي؛ نقطةَ ضعفي، وعادَ ليبرز من جديد، في جولة جديدة من الصراع معه، أما القلق فإنه دائم، هذا الوحش المفترس، حسب تعبير بودلير، دائم، أعاني منه وأستزيده، لعلمي أنّ انتفاءهُ، يضعني في دائرة الطمأنينة، فإذا أُخذتُ بإغرائها، انتهى كل شيء: الإبداع، والحبّ، وربّما العمر نفسه، بسببٍ من التبلّدِ، وهو آفة تفتك، عادةً، بمرونةِ الحركة لدى الإنسان، وتجعلهُ صنو المتقاعدين الذين تهبط، تدريجيّاً، قابلة المرونة لديهم، فيخلدون إلى السكون، وإلى فقدان الهمّة، ويجلسون في بيوتهم منتظرين غراب الموت أن يدفّ بجناحيه على أبوابهم.

صحيحٌ أننا جميعاً، نشترك في نقيصةٍ ملعونةٍ، تتجلّى في استعجالنا الزّمن، غير منتبهين إلى أننا، باستعجاله، نستعجلُ نهايتنا، فانتظارنا الملحّ، لانقضاء اليوم الذي نعيشه، يقرّبنا نقلةً، أو جزءاً منها، من النهاية، وحسابنا متى ينتهي الأسبوع، أو الشهر، أو العام، يقرّبنا أكثر من هذه النهاية، ودون أن نفكّر نقول في ذاتنا: متى يأتي العيد مثلاً، أو متى نبلغ إنجاز هذا العمل أو ذاك، ومع مجيء العيد، أو إنجاز العمل، ندفع بأنفسنا إلى أمام، إلى نقطة النهاية، غير قادرين، بسبب الظروف في عصر السرعة هذا أن نكفَّ عن الاستعجال، وعن الإلحاح فيه، مع كل ما يرافق ذلك من قلق يندسُّ في اللاشعور، وينمو شيئاً فشيئاً.

برغم هذا القلق، الذي يترافق مع خوفٍ نفسيٍّ، حول ما إذا كنتُ قد أفلحتُ في كتابة هذه الرواية، أو تلك، هذه القصة، هذا المقال أو ذاك، وحول ما إذا كنتُ قد فشلتُ فيها أو في أحدها، يقال لي، من حين إلى حين، أنت قليل النزوات، بمعنى أنني انضباطي، مستقيم في مسلكي، لا أجاري الآخرين في بوهيميتهم، لا أخرج إلى الناس بذقنٍ طويلةٍ، وعيونٍ زائغةٍ، عكرةٍ، تضطرب من جزع مجهول الهوية، في وقبيهما والمحجرين، لا أشارك في نقاشاتِ الأدباء، وحتى مدعيّ الأدب، لا أنتمي إلى شلّةٍ من شللهم، لا أدخل في مهاترات، مع كائن من كان، من الذين يهاجمون أعمالي الأدبية، لا أفرح بالمديح، لا أغضب من الهجاء، أكتب بهدوء، مبتسماً بيني وبين نفسي من قول بعضهم: "إذا شعرت أنك لن تموت إذا لم تكتب هذا العمل الأدبي مثلاً فلا تكتبه!" هنا نعثر على الأنا المتضخمة للكاتب الذي يزعم هذا الزعم، أو يعتقد بهذا القول الذي قيل، وأصدقُ القارئ بأنني كنت أستطيع ألا أكتب كل ما كتبته دون أن أموت، وأنَّ كلَّ الكُتّابِ الآخرين، كان في وسعهم ألا يكتبوا كلّ ما كتبوه، دون أن يموتوا، أطال الله في أعمارهم، وإنما الذات الناهزة إلى التشوّف، هي التي تدفع ببعض الأدباء إلى أن يروا إلى أنفسهم وكأنهم من طينة غير طينة بقية البشر!

إنّ وضعَ المسألة بهذه الحدّة المثالية، يراد به إضفاء هالة من الغرابة على الكاتب، وردّ إبداعه لا إلى العمل الواعي، الإرادي، بل إلى حالة من الانخطاف خارج جاذبية المعقول، إلى حالة من هبوط الإلهام، وحالة غرائبية في تلقّيه، على نحو ما قاله الأسلاف عن الشعراء وشياطينهم. فالكاتب، في وضع القسر هذا، يكون تحت تأثير "مخاض" من نوع شاذّ، عبقريّ، حمّوي، يبدأ بالقُشْعَريرة فالبرداء والحمى، ويشعر بالآلام نفسها التي تشعر بها المرأة عند المخاض، فإذا لم يضع مولوده انتقل إلى رحمة الله، وإذا وضعه استراح، أحسَّ بفرحةٍ كالتي تحسُّ بها الأمُّ عند وضع وليدها، وسعادة الخلاص من الحمل الثقيل، في البطن أو في الرأس.

الأمرُ، إذن أبسط من هذا بكثير، فالامتلاء الذي يستشعره الفنان قبل الإفراغ، يعود إلى ضغط مخزون التجارب عليه، والضغط يسبِّبُ إرهاقاً عصبيّاً، عند المبدعين الكبار وحدهم، لا عند كلِّ من أمسكَ قلماً وخطَّ حرفاً، وهذا المخزون من التجارب يبهظ النفس، موّلِداً فيها شعوراً بالرغبة في أن يتخفّفَ المبدعُ ممّا يعانيه: أنه يفكّكُ عالماً قائماً، متعارفاً عليه، ويبني عالماً جديداً، وفق تصوراته وأحلامه غير المعروفة من أحد، إلا أنه هو، المبدع الحقّ، يعيش هذه الأحلام، ويمارس دائماً، نوعاً من التصعيد، طارحاً بديلاً لما هو كائن، يتمثّلُ بما يريد أن يكون.

ومنذ أن تتجمع ذرات الصور الواقعية، عبر التجربة المأخوذة بوطأة معاناتها، داخل المبدع، يحسُّ بضغطها على نفسه المرهفة، إلا أنه يتحمّلُ، يكابرُ، يصبرُ، حتى تتبدّى هذه الصورة المُتَخيّلَة أكثر، حتى تتشكل بما هو أجلى، وتتبلور في الذات بحدثٍ ما، ناتج عن التجربة ذات المعاناة الشديدة، وينضج هذا الحدث وتتكامل معالمه، آفاقه، غاياته، أو بكلمة، يتوضح ما يريد أن يقوله من خلاله، فيتمّ الحمل، ثم الوضع، ثم الندم، أحياناً، لأنّ رسم الحدث، والسياق، والشخصيات، لم يكن على النحو الذي يرغبه صاحبه، وفي هذا قلقٌ يحرّكُ الطموحَ نحو الأفضل دائماً.

إنها حالة مركّبة، نفسيّة، فنيّة، عامّة، متوتّرة، مرهقة، إلا أنها لا تبلغ أن تعطّلَ الفعل الذي يرتكز، بعد كل شيء، على ضغوطِ موهبةٍ، تدقُّ، في كلِّ وقتٍ، على أوتار الأعصاب غير المرئيّة، خلال الممارسة والتمرّس بالجنس الفنّيّ الذي يختاره الفنان، ومع الأيام، والضغوط النفسيّة، الاجتماعيّة، ومصاعب الخلق، الذي هو من عدم ولا عدم، من الواقع والخيال، من التصوّر والابتكار، يقع هذا الفنان تحت رزء قلقٍ قاتلٍ، قد يدفعُ به إلى الجنون أو الانتحار!

لكننا، في العالم الثالث، نكابد كلّ هذا، على مسكة من عقل، ندفع ثمنها موتاً بطيئاً، بطيئاً جدّاً!

* المقال مقتطف من كتاب «الرواية والروائي» لـ حنّا مينة

www.facebook.com

www.facebook.com