أحسن السادة المشرفون علي معرض الكتاب هذا العام، بتخصيص ندوة احتفالية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد واحد من أفذاذ المبدعين المصريين، الأستاذ "عبد الرحمن الخميسى"، المناضل، والمكثقف، والشاعر، والقاص، والمترجم، والصحفى، والسياسى، والمُلحن، ، ومُقَدِّم البرامج الإذاعية، ومُكتشف المواهب، والمؤلف والمُخرج المسرحى والسينمائى (وهل ينسى أحد تجسيده المُعجز لشخصية الشيخ "يوسف" فى رائعة "يوسف شاهين": فيلم "الأرض"؟).. إلخ، وقد مارس "الخميسى" كل هذه الألوان الإبداعية، وتألق فيها، وترك بصمة واضحة عليها، بشكل يندر مثاله. وحياة الأستاذ "الخميسى"، وحدها، هى نسيج نادر فى البراعة والفرادة، وهى رواية تستحق أن تُحكى: للمحزونين حتى يتسلحوا بالأمل، ولشباب الأجيال الجديدة، حتى يتزودوا بالإرادة، ويُقاوموا الإحباط والتردد، فما مرَّ به من محن وتقلبات، ومنذ نعومة أظافرة، لا يطيقه الكبار ذوى العزائم، فما بالك بطفل يُلقى والده يمين الطلاق على أمه يوم مولده، بمدينة المنصورة عام 1920، ثم يعاود "اقتناصه"، أو "اختطافه"، من الشارع، بعد عدّة سنوات، لكى يكبر تحت ناظريه، فيحرمه من حدب والدته وحنانها، وهو فى هذه السن الغضّة، ويفرض عليه وهو فى المدرسة الابتدائية، أن يُدَبِّرَ أمور حياته وحيداً، فى بلدة غريبة، لا يملك إلا قروشاً زهيدة يقتات بها، تقتله الوحدة، وتُعَذِّبه العَبَرات! وهذه المُعاناة منذ الصغر، جعلت منه، بذكائه المطبوع، وعقله المُتَّقد، شخصاً مستقلاً وصلب العود، لا يخشى الصعاب، ولا تهزه النوائب، ومنحته رهافةً فى الحس، ورقّةً فى المشاعر، وغرثت فى أعماقه تعاطفاً لا مزيد عليه، مع طبقات المحرومين، والضعفاء، وفئات الفقراء والمظلومين، وكرّست لديه شعوراً طاغياً بالعدل والإنصاف، وكراهة غطرسة الأقوياء، وبطش المقتدرين، امتد، بعد فترة، ليربطه بالحركة الاشتراكية، لا برابطة الالتزام الحزبى، والانضباط التنظيمى، وإنما، بما هو، كما وصفه الكاتب الكبير الراحل، الأستاذ "يوسف الشريف": "أقرب إلي الطائر المُغَرِّد الذى يرفض القيود، ويهوى التنقل بحُرّية وتلقائية غصنٍ إلي فنن"!، لكنه كان، كما يقول الكاتب: "حين يَجِدُّ الجد، ولا مفر من التحشُّد والنضال، يختار اليسار، وذلك كان موقفه من قضية الديمقراطية، الذى دافع عنها بضراوة فى بداية ثورة 23 يوليو 1952، وانتهت إلي المعتقلات من 15 مارس 1953، إلي 12 ديسمبر 1956". وقد لعبت هذه التكوينة النفسية الرهيفة، والواقع الاقتصادى البائس المُعاش، وسلامة الحس ونبل الطويّة، دورها فى أن تخلق منه شاعراً رومانتيكياً ثورياً ملتهب المشاعر، جيّاش العواطف، فنشأ منذ صباه المُبكّر يكتب المسرحيات والمقالات، ويؤلف القصص والأشعار، وينشدها، بتفوق، ويراسل مجلات كـ "الرسالة" فتنشر له قصائدَ وهو فى مُقتبل العمر! لكن احتدام أزمة القطن وتداعيات كساد الثلاثينات، أديا إلى تدهور أحوال والده، تاجر الأقمشة الذى عصرته المحنة، ومن ثم أحواله، وجعلت "الخميسى" يٌقرّر الانتقال إلى العاصمة، القاهرة، فيصلها عام 1937، أملاً فى الحصول على عملٍ يقتات منه، ولكى ينعم بقربه من أجواء الفكر والثقافة والنشر والأبداع. وقد شاء حظه أن يلتقى فى تلك الآونة، بشخصيتين مُهمتين، أثرتا تأثيراً قوياً علي ميوله الأدبية، وانحيازاته الأيديولوجية. الأول الشاعر الكبير "خليل مطران"، الذى اقترب منه، ونهل من معينه حتى ارتوى، وتأثر برومانتيكيته، وميوله الإنسانية وأخلاقياته الرفيعة، والثاني "سلامه موسى"، الذى أضاف إليه النظرة العلمية، والرؤية الاشتراكية، واستطاع ببراعة أن يلتقط من كل اتجاه ما يُميزه، مستفيداً من مميزات كل من التوجهين، وأن يخرج من الاصطراع فى وجدانه بين هذين المذهبين، بمُركّب نضالى جديد، وهو ما ساعده علي أن يفتح أمامه: "طريقاً طويلاً وعريضاً، احتشدتُ عبره بكل إمكانياتي الفنيّة والفكرية، للتعبير عن آلام الشعب وطموحاته للتغيير نحو الأفضل"

أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.

يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.

يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.

أحمد بهاء الدين شعبان - مائة عام علي ميلاد " القديس"!..

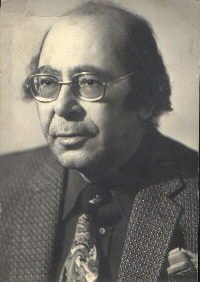

- الكاتب عبد الرحمن الخميسي

- تاريخ الإنشاء